私たちが生きていく上で欠かせない「食事」。しかし、世界ではさまざまな場面で「食料問題」が課題とされています。

食料問題と言われてまず思いつくのは、十分な栄養が得られずに飢餓に苦しむ人々がいることではないでしょうか。

日本ではあまり問題視されていないものの、飢餓人口はアジアが最も多く、2020年の時点で約7億6,000万人と推定されています。(※2)その一方で、日本のような先進国では、大量に食べ物を捨ててしまっている事実も見逃せることではありません。

本記事では、さまざまな角度から食料問題について取り上げ、さらにSDGsの目標との関連も見ていきます。

今一度、私たちの身近にある「食べ物」について一緒に考えてみましょう!

目次

食料問題とは?食糧危機は来ない?簡単に解説

食料問題とは、その名の通り食べ物に関する問題のことです。主に2つの視点から問題視されています。

ひとつは、発展途上国を中心に十分な食料を得られず、飢餓や栄養不足に苦しむ人々が多いという食料が取れない問題です。

もうひとつは、先進国における食料の大量廃棄や過剰摂取による健康被害など、食料の不均衡の問題です。

十分な食事が取れない

世界には、毎日十分な食事を取ることができず、栄養不足や深刻な飢餓状態に陥っている人々が大勢います。アフリカや南アジアなどの発展途上国では、貧困や紛争、自然災害などが原因で安定した食料供給が困難となっています。

国連の報告によれば、2020年時点で飢餓に苦しむ人の数(飢餓人口)は世界人口の約10人に1人に相当(※2)し、その数は増加傾向にあります。この問題は命に関わる深刻なものであり、早急な対策と国際的な支援が求められています。

食の不均衡

その一方で、先進国では毎日食べる物が満足にあるにもかかわらず、大量に廃棄している現状があります。

食料不足に困っている途上国と、食べ物が余って捨ててしまう先進国とで食の不均衡があることも問題になっています。

このように途上国と先進国での課題は正反対ではあるものの、どちらも食料問題として、世界規模で解決していかなくてはならない課題となっています。

食料問題の本題に入る前に「食料」と「食糧」の違いを確認しておきましょう。

食料と食糧の違い

それぞれの定義について見ていきます。

どちらも食べ物のことと言えば同じですが、意味合いが異なるため、なんとなく覚えておくと良いかもしれません。

これを踏まえた上で、本記事では「食料」に統一して話を進めていきます。

それでは、まず世界の食料問題の現状を見ていきましょう。

食糧危機は来ない?

世界の食糧危機を懸念する声は根強く、農林水産省も「食料自給率の向上」をその対策として掲げています。背景には、「世界人口の増加」や「農地拡大の限界」、「水資源の制約」などがあり、これらの要因によって将来的に食糧が不足するという予測がなされてきました。

しかし、こうした「食糧危機論」は本当に信頼に足るものなのでしょうか。一方で、食糧危機は来ないと断言している意見があります。その理由は、科学技術の進歩です。

例えば、化学肥料や品種改良、農業機械の進化により、1ヘクタールあたりの収穫量(単収)は飛躍的に増加。とりわけ南米では、大豆の生産量が過去数十年で劇的に伸びています。また、農業技術の革新は、水資源や気候といった自然条件の制約を乗り越える手段を人類に与えてきました。

さらに、20世紀半ばと比べると、今の農業はまったく別物です。1950年代のような農法や技術を前提に食糧危機を語るのは、現実に即していないと言えるでしょう。

つまり、科学と技術が食糧危機のリスクを大幅に低下させており、危機論に過度に反応する必要はないというのが、現実的な見方なのです。

世界の食糧危機の状況

あらゆる技術が発達し便利になった現代でも、世界には飢餓で苦しみ、若くして命を落とす人々が大勢います。

冒頭でもお伝えしたように、国連の報告によると、2020年の時点で約7億6,000万人が飢餓に陥っています。そして、1年間で飢餓や栄養不足で死亡する5歳未満の子どもは310万人と、子どもの死因のおよそ半数を占めている現状です。

加えてコロナ禍の影響で、飢餓人口が1億3,000万人以上増加すると予測されています。(※1)

今後はワクチンの普及や、感染拡大の防止にも取り組みつつ、食料危機に陥っている地域への流通の普及や、支援も迅速に行っていかなければならない状態となっています。

では、飢餓で苦しむ人々はどの地域に多いのでしょうか。

サハラ以南のアフリカ・南アジア地域が特に深刻

<ハンガーマップ 2020>

上記のハンガーマップを見てみると、飢餓が慢性化している地域に偏りがあるのがわかります。

飢餓人口が最も多い地域はアジアで4億1,800万人に上り、特に南アジア(インド・バングラデシュなど)に集中しています。

南アジアに続くのが、サハラ以南のアフリカです。

さらにこれらの地域では、身体の成長に必要なだけの栄養が摂れていない栄養不足の人々がいます。日本ユニセフ協会によると、2020年のデータでは1億4,920万人の乳幼児が栄養不足に陥っていると報告されています。(※3)

人口増加によりさらに深刻になる恐れ

国連の報告によると、現在77億人の世界人口は、2050年には20億人増え、さらには97億人まで増加すると予想されています。(※4)

特に、飢餓が深刻な地域であるサハラ以南のアフリカでは、2050年までに倍の人口になると報告されているのです。

貧困地域では、生活を助ける働き手として多くの子どもを産む傾向にあります。しかし、食料問題が解決されないまま人口が増えていけば、今までよりも食料を確保することが困難になってしまうでしょう。

貧困の連鎖が断ち切られないままであれば、飢餓に陥る子どもたちも増えていってしまうだけです。

実は食べ物は足りている

ここまで、世界中で飢餓の問題が深刻化しているとお伝えしましたが、実は世界の人々が食べられる量の食べ物は十分に足りている現状があります。

主食として食べられる穀物の生産量を見ても、世界では2023年度のデータで約28.2億トンが生産されています。(※5)

これは、世界中の77億人が1年で必要とする量に値します。

さらに、この数値は穀物のみを換算しているため、肉魚類、野菜や果物を合わせれば、十二分にあるのです。

では、食料は世界で必要な量以上に生産されているのに、なぜ世界では飢餓で苦しむ人々が後を絶たないのでしょうか。

その理由を知るために、「なぜ飢餓に陥るのか」から考えていきましょう。

なぜ食糧危機に陥るの?原因を解説

世界で「食糧危機」が発生する背景には、貧困・紛争・気候変動など複数の要因が複雑に絡み合っています。特に、南アジアやサハラ以南のアフリカなどの地域では、これらの問題が連鎖的に起こり、慢性的な食糧不足を招いています。

先述したように、飢餓人口は、南アジアやサハラ以南のアフリカなどの貧困地域が大半を占めています。

これらの地域では、

- 慢性的な貧困の連鎖

- 紛争により避難せざるを得ない

- 気候変動による予測不可能な自然災害

などの理由により、飢餓に陥ってしまうのです。

1つずつ見ていきましょう。

慢性的な貧困の連鎖

貧困地域に住む人たちは、食料が供給されていたとしてもお金がないために十分な量を買うことができません。

また、栄養不足では子どもが学校に行くことも難しくなり、教育を受けられないことで低賃金の職にしか就けなくなります。そのため十分に賃金を得られず、さらに貧困が加速してしまう負の連鎖が引き起こされます。

紛争により避難せざるを得ない生活

貧困地域では、現在でも紛争が起きている場所があります。

例えば、中東・西アジアにあるシリア・アラブ共和国では、シリア紛争が悪化し、多くの人々が避難生活を強いられています。

紛争が起きれば、生計を立てるための大切な農地も置き去りにして避難しなくてはなりません。

住む拠点や、安定して仕事ができる環境が確保できないために、収入も不安定になり、たとえお金があったとしても、食料を得られない環境に晒されてしまい飢餓に陥ってしまいます。

気候変動による予測不可能な自然災害

温暖化の影響による気候変動で、長期に渡る干ばつや豪雨などの異常気象や、それに伴う自然災害によって、農作物が思うように生産できないことも飢餓の原因として挙げられます。

また、そのような自然災害に備える手段が十分にできない地域では、被害をダイレクトに受けてしまうでしょう。

2010年に発生したパキスタンの大洪水では、およそ1,400万人が被災し、農地や道路、橋なども破壊的な被害を受けました。そして600万人が食料支援を必要と推測されるほどの大規模な災害だと報告されています。

インフラの未整備による食品の廃棄

途上国では食料を作っても、

- 道路などの交通インフラの未整備により、市場に届けるま輸送手段がない

- 電気がないため冷蔵庫などの保管設備もない

などの理由で作物を腐らせてしまい、仕方なく廃棄している現状があります。

食料の高騰化

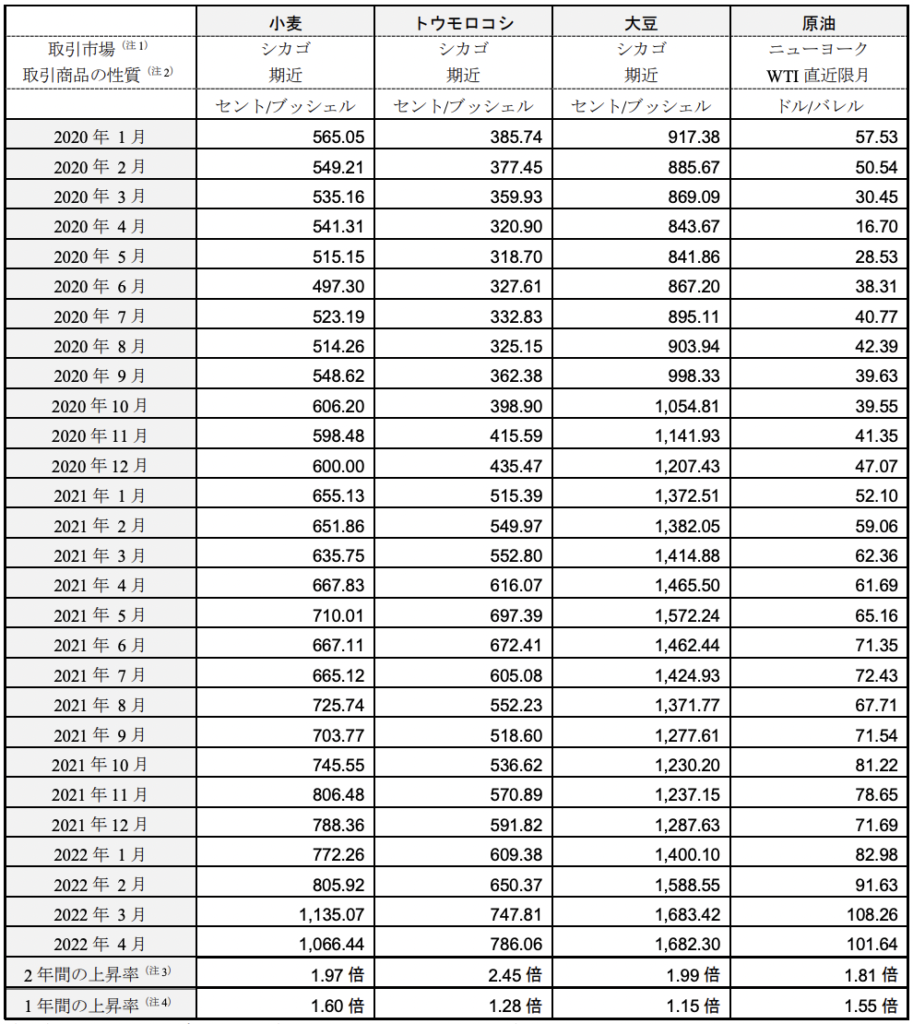

国立国会図書館の調査「2022年の穀物価格高騰とその背景」によると、世界的に穀物の価格が高騰しています。

短期的な要因としては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、物流に影響が出たことが挙げられます。

加えて、ウクライナ侵攻により、穀物の主要輸出国であったロシア・ウクライナの情勢が悪化し、輸出制限や輸出停止等が行われたことも要因の一つです。

穀物が高騰化したことにより、貧困地域ではこれまで以上に食料を購入することが困難になりました。

このように、いくら全人口を賄う分の食料があったとしても、公平に行き渡らない環境があり、飢餓が生まれているのです。

先進国での食品ロスが問題になっている

このような飢餓の現状がある一方で、日本のようにインフラなどが整った先進国では、食べられるのに食品を捨ててしまう問題が発生しています。

ここからは、先進国の食品ロスについてどのような原因、課題があるのか見ていきましょう。

先進国では、ほとんどの人が毎日食べ物を食べ、空腹を満たすばかりではなく、食を楽しむこともできます。

しかし、食べ物があることが当たり前になっているために

- 賞味期限切れのものを捨てる

- 食材が正しく保存できておらず腐らせる

- 飲食店で食べきれない量の料理を注文して残す

などの理由で簡単に食べ物を捨てているのも事実です。

このようにして世界中で食品ロスされている量は、1年で食料生産量の1/3にものぼります。(※6)

日本の食糧危機の現状

日本でも1年でおよそ612万トンの食べ物を捨てており、これは国民1人が毎日お茶碗1杯分の食料を捨てている計算になります。(※6)

食品ロスの原因は主に、

- 事業系食品ロス

- 家庭系食品ロス

の2つが挙げられます。

事業系食品ロス

事業系食品ロスは、飲食店やコンビニ、スーパーなどの賞味期限切れや食べ残しによる廃棄を指します。

近年、「恵方巻き」や「ケーキ」などの大量廃棄が話題に上がることが増えてきたため、なんとなくイメージがつく問題だと思います。

この事業系食品ロスは、612万トンのうち、約半分の328万トンを占めます。

家庭系食品ロス

家庭系食品ロスは、家庭における食べ残しや賞味期限切れによる廃棄を指します。多くの人が、買ったことを忘れて冷蔵庫に放置していた食品や、大量につくり過ぎて食べきれなかった経験をしたことがあるのではないでしょうか。

この家庭食品ロスは、612万トンのうち、284万トンを占めているのです。

また、食べ物を捨ててしまうことは、もったいないばかりではなく、気候変動にも影響します。

食品ロスにより気候変動を招く可能性

捨てられた食べ物は可燃ごみとして処理されるケースがほとんどです。その際に排出される大量の二酸化炭素が温暖化を進め、飢餓の原因にもなる異常気象や自然災害を招いてしまいます。

日常的に行っている身近なことが、地球規模の問題を引き起こす可能性を持っていることを、私たちは自覚しなくてはなりません。

日本の食糧危機の原因・対策

日本では「食料危機は起きない」との見方もありますが、現実には一定のリスクが存在しています。本項目では日本における食糧危機の主な原因と、その対策について解説します。

日本ではいつ起きる?食糧危機が発生する主な原因

海外依存によるリスク

日本は小麦やトウモロコシなどの穀物、牛肉、乳製品など多くの食品を輸入に依存しております。万が一、周辺国の軍事的緊張や自然災害などにより海上輸送(シーレーン)が途絶した場合、日本は必要な食料を十分に確保できなくなるおそれがあります。

国内農業生産の縮小

かつて日本の米の生産量は1400万トンを超えていましたが、農政により生産調整(減反)が進められ、現在ではその半分以下となっております。平時の消費量をまかなうには十分でも、危機時には国民全体の最低限のカロリー確保さえ困難になります。

農地と農業資源の不足

終戦時には600万ヘクタールの農地がありましたが、現在では宅地化や耕作放棄により約440万ヘクタールまで減少しています。危機時において、農薬や肥料、機械が使えない状況では、十分な食料生産が困難になります。

日本の食糧危機への主な対策

日本の食糧危機は「いつ起きるのか」と不安に思う人も多いでしょう。

現時点では大規模な食糧危機がすぐに発生する見込みはありませんが、世界的な気候変動・戦争・貿易摩擦などが重なれば、数年〜10年以内に深刻化する可能性もあると専門家は警鐘を鳴らしています。

日本は輸入に大きく依存しているため、国際的な物流や価格の変動に弱い構造を持っています。

そのため、「備え」としての対策を今から講じておくことが重要です。ここでは、日本が食糧危機に備えるために取り組むべき主な対策を紹介します。

平時からの国内生産力の強化

日本では長年、米の生産を抑える政策がとられてきましたが、今後は減反政策を見直し、全水田を有効活用して米を中心とした食料の国内生産を強化していく必要があります。米の単収(面積あたりの収穫量)を高める技術や品種の導入も効果的です。

米の輸出による仮想備蓄の実現

平時には余剰分の米を輸出し、危機時には輸出用に確保していた分を国内消費に回すといった仮想備蓄の考え方が重要です。これにより、保管コストをかけることなく、事実上の備蓄を行うことが可能となります。

大量の輸入備蓄の推進

ゴルフ場を畑に変えるような対策では、必要な農地面積を確保するのは非現実的です。そのため、現実的な対策としては、大量の輸入穀物の備蓄体制を整えることが不可欠です。トウモロコシや小麦などの主食用および飼料用穀物を、財政的に効率よく確保・保管できるようにすべきです。

農業政策の再設計

農業界では「食料安全保障」を口実に保護政策が求められてきましたが、過去の実績から見ると生産拡大にはつながっていません。今後は、補助金の使い方を見直し、費用対効果の高い方法で生産力と自給率を向上させる政策への転換が求められます。

食料問題の解決策

ここまで途上国と先進国、それぞれの食料問題について紹介してきました。

では、これらの食料問題をどのように解決していくべきなのか。途上国と先進国それぞれの視点からみていきましょう。

有効な運送手段や保存方法、自然災害対策を進める

途上国では、食品の保存方法や、それらを安全に運べるインフラを整備していくことも引き続き必要です。

また、自然災害に備えたハウスの補強など、設備を整え、被害を最小限に抑えることも重要です。自然の脅威をコントロールすることはできないため、それらに応じた対策は必要不可欠です。

食品管理に対する規定を再検討する

先進国における食品ロス問題は、品質上に問題がなくても、お店や企業のタイミングで捨てられてしまいます。廃棄に関するルールがしっかり定められていないために起きている問題でもあります。

そのため、食品に対する管理方法や法律を見直すことが必要なのです。

これを受け、各国では対策が練られています。

例えばフランスでは、食品ロスに対する意識が高く、以前から国全体で政策に取り組んでいます。

2016年には賞味期限切れの食品を廃することを禁止する法律を制定しました。

この法律は、食品ロスが多く出てしまう大規模な店舗はチャリティー団体と提携して寄付しなければ罰金が発生します。

また、ヨーロッパでは一般的だった持ち帰り用の容器(ドギーバック)を用意する法律も同年に制定されました。このように、国が法整備などを行い、強制力を持たせた取り組みも不可欠でしょう。

ここまで食料問題の大まかな概要を見てきましたが、近年では企業も解決に向けて取り組みを進めています。

食糧危機を解決するために活動している世界の企業

ここでは海外企業の取り組みをピックアップして紹介します。

【あまった機内食を再分配】カタール・エアクラフト・ケータリング・カンパニー

カタール・エラクラフト・ケータリング・カンパニー(QACC)は、カタール航空とハマド国際空港を利用する他航空会社にケータリングサービスを提供している企業です。

2020年にカタールのフードバンク「Hifz Al Naema」と提携し、毎日200g〜300gの余っていた果物やシリアル、ヨーグルトなどを、地元のコミュニティに寄付する取り組みを始めました。

機内食は、元々腐りにくい食材やメニューで作られており、賞味期限が長いというメリットがあります。しかし機内では限られた人数にしか食事が提供できないために、未開封のものや未提供のものが出てしまうことは避けられません。そこで再分配することで、地元の人を助け、食品ロスの削減につながるのです。

公式ホームページ:カタール航空グループ

食糧危機を解決するために活動している日本の企業

日本にも食糧危機を解決するために活動している企業があります。

【水産資源と人々を守る】日本水産株式会社(ニッスイ)

「水の水道におけるは、水産物の生産配給における理想である」を理念とする日本水産株式会社ことニッスイでは、食を提供する企業として、サプライチェーン全体を通した食品ロスの削減を積極的に行っています。

主な取り組み内容である

- 生産技術を向上し、規格外商品の削減

- 賞味期限の延長(年月表示への切り替え)

- フードバンクへの寄付

- フードロス部会を立ち上げ、従業員の意識向上の取り組み

- 動植物性残渣(魚の皮、卵の殻、野菜くず、大豆かすなど)の割合を2030年までに10%削減する長期目標の設定

ニッスイのように食品を生産する過程から食品ロスを意識することは、これからさらに普及させなければならない取り組みでしょう。

【食料供給の担い手不足を解決する】ヤンマーホールディングス株式会社

ヤンマーは、農業機械や建設機械の製造で知られる日本の老舗メーカーです。近年はスマート農業の分野で先進的な取り組みを進めており、自動運転トラクターやドローンを活用した精密農業などを展開。これらの取り組みにより高齢化や人手不足といった日本農業の深刻な課題に対応しています。

効率的な食料生産と環境保全の両立を目指し、技術革新を通じて持続可能な農業の実現を目指すヤンマーは、今後のフードテック業界を支える重要なプレイヤーといえるでしょう。

【新しいたんぱく源の開発】株式会社ニップン

ニップンは、食品・製粉業を中心に多角的な事業を展開する企業で、大豆由来の新素材「ソイルプロ」の開発により注目を集めています。ソイルプロは豆腐の製造技術を応用しており、植物性たんぱく質の安定供給を可能にしています。

動物性食品への依存を減らし、サステナブルな食生活を支える素材として、健康志向の高まりと環境配慮の両面から国内外で評価されています。

今後の食糧危機や人口増加に備えた食の選択肢としても期待されている取り組みでといえるでしょう。意識することは、これからさらに普及させなければならない取り組みといえるでしょう。

食料問題解決のために私たちにできること

ここまで読んで、「何か自分にできることはないのかな。」と、感じる方もいると思います。

そこで、食料問題のために、私たちにできることを紹介します。

フードドライブを利用する

フードドライブとは、家庭で余っている食べ物を学校や職場に持ち寄り、まとめて地域の福祉団体やフードバンクに寄付する活動です。ここでのドライブとは“寄付”を意味しています。

フードドライブは、食べ物が余って困っている人々、食べ物が足りなくて困っている人々、どちらの立場においても、食の不均衡の解消につながる活動なのです。

主に家庭内で余った食べ物を持ち寄るため、私たちも気軽に参加できます。

日本ではまだ馴染みの薄い言葉ですが、世界では以前から日常的に行われています。

「フードドライブ 〇〇(住んでいる地域)」で検索すると、近くで行われているフードドライブがいつどこで行われるかわかるので、調べて参加してみましょう。

地産地消の推進

自分たちが住んでいる地域で、生産された商品を購入することを「地産地消」といいます。

地域内で消費されることで、他の地域への運搬費や人手を減らせることはもちろん、運送時に排出される二酸化炭素も減らし、温暖化対策にもなるのです。

スーパーで食材を買うときは産地を見る習慣をつけ、地元で生産されているものがあれば積極的に選んで買ってみましょう。

家庭内で出る食品ロスの削減

家庭でも食品ロスを減らすことを心がけてみましょう。

具体的には以下のような対策ができます。

- 賞味期限の定期的な確認

- 必要な量を把握してからの買い物

- 食べられる量だけ作る

- 食材の皮や芯なども料理に使う

- 食品の正しい保存方法を知る

食品ロスを削減して飢餓に苦しむ人たちに再分配すれば、食の不均衡が是正されていくことも期待できます。また、二酸化炭素の排出量を抑えて地球温暖化防止につながります。

食料問題の解決は、いちばん身近でありながら大きな影響力を持ち、あらゆる形で世界と繋がっていくのです。

食料問題・食糧危機に関するよくある質問

食糧危機に関するよくある質問をみていきましょう。

食糧危機は日本でいつ起こる?もう起こっている?

実は、日本はすでに「食糧危機」に突入しているという専門家の指摘があります。小売店の棚に食品が並んでいる現在でも、輸入依存の現状や国際情勢の影響により、調達の不安定化が進行。

とくに大豆や小麦などの主要穀物の「買い負け」が深刻で、安定した供給が揺らいでいます。

日本の食料自給率はどれくらい?どんな問題があるの?

日本の食料自給率(カロリーベース)は約38%と、先進国の中でも極めて低い水準です。

多くの食品を海外からの輸入に頼っているため、国際情勢の影響を受けやすく、エネルギー価格や物流の乱れが即座に供給不安につながります。

気候変動や地政学リスクの高まりを受け、安定した食料供給体制の構築が求められています。農業の担い手不足や耕作放棄地の増加といった課題に対応しつつ、地域に根ざした農業振興と技術革新を通じて、自給率向上の施策を早急に進める必要があります。

なぜ農業予算が削減されているの?政策の矛盾とは?

日本政府は一方で食料安全保障の重要性を訴えつつも、農業振興にかける予算は縮小傾向にあります。

飼料用米の補助金やテンサイ作付け支援の打ち切りなど、食料危機対策と逆行する政策が進行中です。これは「食」を軽視する政治の象徴ともいえます。

こうした方針は、農業現場の意欲を削ぎ、国内生産の維持すら困難にするおそれがあります。国民の命と暮らしを守るためには、持続可能な農業政策への転換と、実効性ある支援策の再構築が不可欠です。

飼料用米は有事の備えになるの?人も食べられるの?

飼料用米は本来、家畜の飼料として生産されるものですが、有事の際には人が食べることも可能な貴重な資源です。

ただし現在の法制度では、安全性や流通の観点から、人が飼料用米を食べることは原則として認められていません。

これは非常時に備えた柔軟な対応を妨げる要因となっています。今後は、制度面の見直しとともに、飼料用米を食料備蓄の一環として位置づける政策的な転換が重要です。安心・安全な活用体制の整備が急がれます。

食料危機から身を守るにはどうすればいい?

個人ができる備えとしては、長期保存が可能な食品の備蓄、地域農産物の購入支援、家庭菜園の活用などがあります。

また、食料問題に関心を持ち、政策提言や消費行動を通じて「持続可能な食」の仕組みを支えることも、危機回避の一歩です。さらに、地産地消やフードロス削減を意識した生活を送ることで、日常の中から食料自給率の向上に貢献することができます。

一人ひとりの行動が、未来の食の安心を築く力となるのです。

食料問題とSDGs目標2「飢餓をゼロに」との関係

最後に、食料問題とSDGsとの関連性を紹介します。

SDGsとは「Sustainable Development Goals」の略で、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されます。

地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」を誓い、誰もが幸せに、そしてその幸せが未来にも続いていけるような地球を目指す国際目標です。

今回見てきた食料問題は、17の目標のなかでもSDGs目標2「飢餓をゼロに」と関わりを持ちます。

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」は、食べ物を安定して確保できるように持続可能な農業を促進し、すべての人が良好な健康状態で暮らせることを目指した内容です。

農業の生産向上や、経済的な面、気候変動や生態系の崩壊を阻止していくことなど、食料、経済、地球環境の包括的な目標設定がされています。

これまでもお伝えしたように、食料問題の原因はさまざまな理由で引き起こされています。

そのため、食料問題の解決に向けて積極的に取り組むことで、目標2の達成はもちろん、その他の課題へも貢献できるのです。

まとめ

世界で起きている食料問題について詳しく見てきました。

飢餓や食品ロスは、コロナ禍の影響もあり深刻化しており、私たち個人も無視できない問題となっています。

飢餓をなくすための直接的な対策は行いにくいものの、家庭の食品ロスを削減し、地球温暖化をストップさせることで、飢餓で苦しむ人たちの未来を変えられるかもしれません。

私たちにもできることはないか考え、今日の食事からできることを始めてみませんか?

参考文献

※1日本ユニセフ協会「2030年の飢餓ゼロ達成困難のおそれ」

※2国連報告書: パンデミックの年に世界の飢餓が急増

※3日本ユニセフ協会 2,飢餓をゼロに

※4国際連合広報センター

※5農林水産省「食料安全保障月報」

※6農林水産省「食品ロスの現状を知る」

※7農林水産省「日本の食料自給率」

INPS JAPAN

Word Vision「飢餓の解決策は?飢餓の現状と原因を知ろう」

日本ユニセフ協会「世界の飢餓人口の増加続く」

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!