皆さんは、旅行に行くとついお財布のヒモが緩んでしまうということはありませんか。観光で行ったときはもちろん、仕事で出向いたときでさえ、「せっかくだから」と地元の名物を食したり、お土産に買ったりしませんか。そんな一連の行動は少なからず旅行先に経済効果を生み出しています。

立場をかえて旅行者を迎える側に立った場合、特に外国から訪れる方についての考え方や方法について、一緒に学んでいきましょう。

目次

インバウンドとは

インバウンドとは、「外から中へ」(in)「入ってくる、到着する」(bound)という意味の英語で、一般的には「訪日外国人」と訳すことができ、「インバウンド〇〇」のように業界によって様々な使われかたをします。旅行者を始め、ビジネスや留学で訪れる人々も、広い意味で「インバウンド」と言えます。顧客や関連業者からの電話、メールなどによって寄せられる、問い合わせや情報の意味で使われることもあります。

その中でも近年最も定着したのは、観光業界での「訪日外国人旅行」という使われ方です。なぜ観光業界での「インバウンド」がクローズアップされるようになったのでしょうか。まず、「アウトバウンド」を始め、関連用語をきちんと整理してお話を進めたいと思います。

インバウンドとアウトバウンドとの違い

「インバウンド」に対し、アウトバウンド(outbound)という言葉があります。文字通り「中から外へ」という意味で、旅行業界では母国から外国への「海外旅行」を指します。

インバウンド需要

「インバウンド需要」とは、日本国内で生み出された商品やサービスを手に入れたいと思う外国人訪問者のニーズです。インバウンド消費を促す元になるものと言えます。

政府の積極的な観光推進もあり、現在では<インバウンド=インバウンド旅行=訪日外国人旅行>と言っても過言ではないでしょう。

日本を訪れる外国人によってもたらされる消費がインバウンド消費であり、具体的には、宿泊・飲食・買い物などです。イベント等への参加、テーマパークやアミューズメントパークでの消費も含まれます。

インバウンドビジネス

インバウンドビジネスとは、訪日外国人観光客を対象とした経済活動を指します。観光業や飲食業、宿泊業、小売業などが中心となり、訪日客のニーズに応えた商品・サービスを提供することで利益を生みます。

近年、政府の観光推進政策や円安の影響により、訪日外国人の増加が続いており、インバウンド市場は拡大。インバウンドビジネス成功の鍵は、多言語対応やキャッシュレス決済の導入、宗教や文化への配慮、SNSを活用したマーケティングなどです。

また、地方創生とも関連し、都市部だけでなく地方の観光資源を相談した誘致戦略も注目されています。 今後もインバウンドビジネスは、日本経済の成長分野として期待されています。

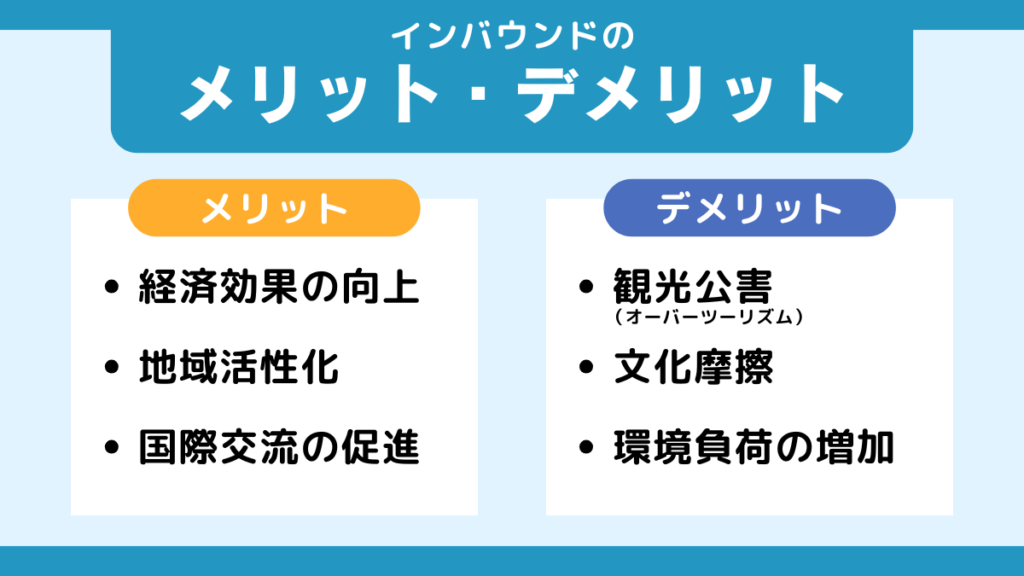

インバウンドのメリット・デメリット

インバウンドにはメリットもありますが、デメリットもあります。こちらではインバウンドのメリットとデメリットについて紹介します。

インバウンドのメリット

インバウンドのメリットは以下の3つです。

経済効果の向上

インバウンドは観光客の消費、日本経済全体の成長が促進できるでしょう。訪日外国人は宿泊、飲食、交通、観光施設、またショッピングなど多様な分野で支出を行います。

特に、地方の中小企業や観光産業関連にとっては新たな収益源となり、地域経済の活性化直結します。観光客のニーズに応えた新たなサービスや商品の開発が進み、ビジネスチャンスが拡大する可能性が高いです。

雇用創出効果も大きく、観光業界だけでなく産業関連全体の成長を後押しします。 さらに、外貨の獲得により経済の安定化にも貢献し、日本全体の競争力向上に努めます。

地域活性化

インバウンドは地方の観光資源を活用した地域活性化に大きな役割を果たします。都市部に集中しがちな観光客を地方へ誘致することで、観光地としての魅力が再発見され、地域経済の工芸の活性化が期待できます。

例えば、伝統や地元の食文化、自然景観など、地域固有の観光資源です。

国際交流の促進

インバウンドは国際交流の場をもたらし、日本と世界各国の人々との交流促進が期待できます。訪日外国人との触れ合いや異文化理解や言語スキルの向上が図られ、国際感覚を養うことができるでしょう。

また、日本の伝統文化やホスピタリティ精神を訪問します。お客様に伝えることで、日本の魅力を世界に発信する機会にもなります。 これにより、観光だけでなくビジネスや教育分野での国際的なつながりが強化されるでしょう。

インバウンドのデメリット

インバウンドのデメリットは以下の3つです。

観光公害(オーバーツーリズム)

インバウンド需要の増加は、観光地でのオーバーツーリズムにつながる可能性があります。観光公害(オーバーツーリズム)とは、観光客が特定の地域に集中することで、騒音や騒音、ゴミ問題、交通渋滞などが発生しすることです。そうすると、地域住民の生活環境がおかしくなり、騒音やゴミの増加、交通渋滞などの問題が発生します。

また、観光スポットの邪魔により観光客の満足度も低下し、地域のイメージダウンにつながるかもしれません。 さらに、観光客向け施設の乱立により、地域本来の魅力や景観が崩されてしまうこともあります。

文化摩擦

インバウンドの増加は、異なる文化や価値観の接触により文化摩擦を生じることがあります。宗教や生活習慣、マナーの違いによるトラブルは、地域住民との間では不快や不満を生む原因の一つです。

また、客のニーズに合わせた商業化が進むと、地域の伝統や文化が失われる危険性もあります。文化を軽減するためには、訪問日客へのマナー教育や多言語ガイドラインの整備、地域文化の保護活動が重要です。

環境負荷の増加

インバウンド観光の拡大は、自然環境への負荷を増加させます。観光客の移動によるCO2排出量の増加や、大量のゴミ問題、水資源の過剰利用が主な課題です。

特に自然地では、登山道やビーチの環境破壊、生態系への悪影響が深刻な問題です。リゾート開発が進むことで、森林伐採や土地の乱開発が発生し、地域の自然景観や生物多様性が受け止められる可能性もあります。

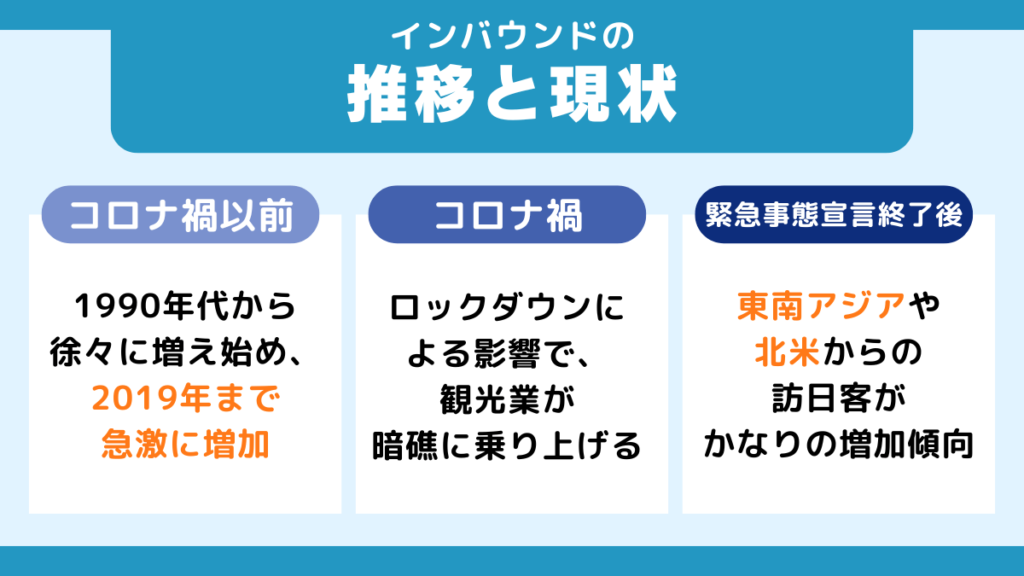

インバウンドの推移と現状

日本では、国土交通省の外局である観光庁と独立行政法人の国際観光振興機構(日本政府観光局)が中心になって、観光を軸にしたインバウンド対策に取り組んでいます。

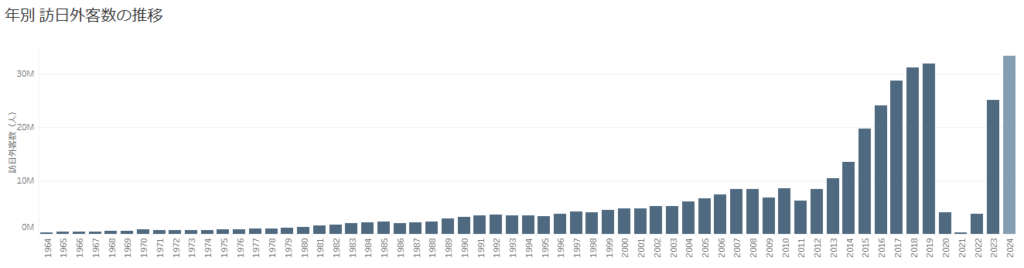

資料などを見ながら推移を見ていきましょう。

コロナ禍以前のインバウンド

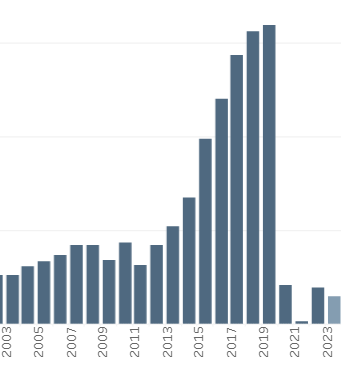

下のグラフは、2020年に新型コロナが世界保健機構によってパンデミックと認定される前年までの訪日外国人数の推移を表したものです。

出典:データ一覧 | 日本の観光統計データ (jnto.go.jp):日本政府観光局(JNTO)

出典:データ一覧 | 日本の観光統計データ (jnto.go.jp):日本政府観光局(JNTO)1990年代から徐々に増え始め、東日本大震災のあった2011年に一度落ち込みながらも、その後2019年まで急激に増えていることが分かります。

日本政府は、主な政策だけでも、

- 1996年:ウェルカムプラン21

- 1997年:外客誘致法

- 2003年:ビジット・ジャパン・キャンペーン

- 2007年:観光立国推進基本計画

と制定し、インバウンドへの取り組みを進めてきました。その成果が数値として現れています。

インバウンドへ注目した背景

では、なぜインバウンドへ目を向けたのでしょうか。その背景には、まず日本の人口減少があげられます。

日本の人口は、2004年をピークに、総人口ばかりでなく、生産人口や出生率も減少していることはご存じの通りです。そしてこの傾向は今後続いていくと見込まれています。

<我が国の人口の推移>

つまり国内のみの事業展開の限界が見えてきているのです。

そんな日本とは反対に、日本以外のアジア各国の経済発展はめざましいものがあります。そこで、国内市場の限界を乗り越えるべく、これらの国々を新たな市場として注目していったのは、自然の流れとも言えます。

市場として期待できる理由は、1つは生産人口を補う労働者の確保のために人材を求めること。2つ目は、観光旅行が生み出す大きな経済効果です。

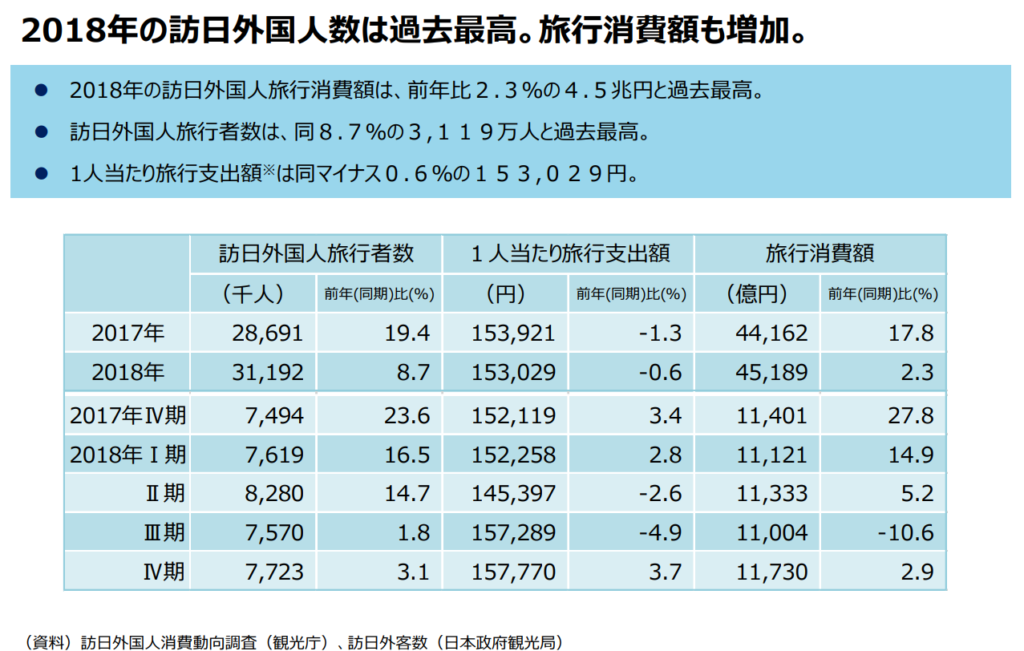

新型コロナが広まる前年;2018年の様子を見てみましょう。

下段のグラフは、訪日外国人消費者指数(TCI) ※ を使って変化を見たものですが、「うなぎのぼり」であることがより明確に分かります。

訪日外国人旅行者は、人数が単に増加したばかりでなく、大きな消費を生み出しました。

観光による消費は、宿泊や飲食、交通、娯楽や買い物など幅広く、各分野それぞれにもたらす経済効果が大きいのです。

インバウンドへの取り組みが、観光業を中心に展開されるのもうなずけます。

コロナ禍のインバウンド

インバウンド対策が功を奏し、東日本大震災からの復興に弾みがかかったかに感じた2019年末、新型コロナ感染症が世界に広がりました。2020年1月には、WHO(世界保健機関)はパンデミックを宣言、ロックダウンする都市もあり、人の行き来さえままならず、観光を始めインバウンドビジネスは暗礁に乗り上げてしまった状況でした。

下は、前章で見ていただいた「年別訪日外客数の推移」のグラフの続きで、2019年以降の推移が表されています。コロナ禍での落ち込みの様子がよく分かります。

しかし、新型コロナの感染状況も落ち着いてきたことから2023年5月、WHOは非常事態を解除し、日本でも「普通の感染症」とする状況になりました。私たちの生活にも明るさが戻ってきたと感じられるようになりましたが、インバウンドについてはどうでしょうか。

緊急事態宣言終了後のインバウンド

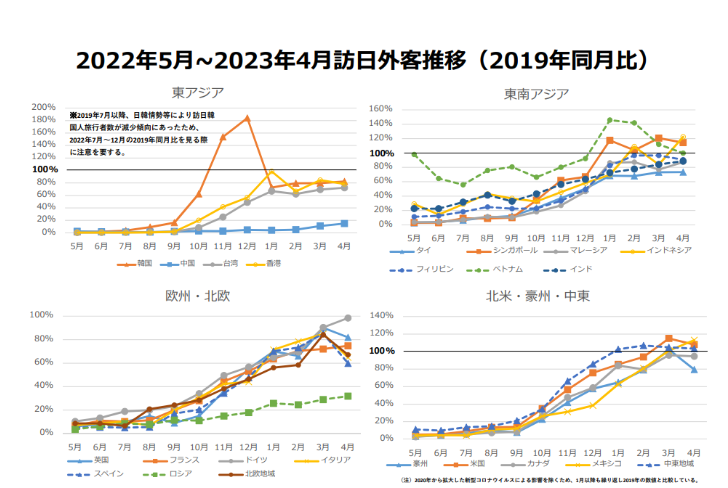

下のグラフは、直近の「訪日外客数推移」を4つのエリアに分けて示したものです。

一部特別な動きが見られるものの、どの地域も昨年度から右肩上がりを示しています。

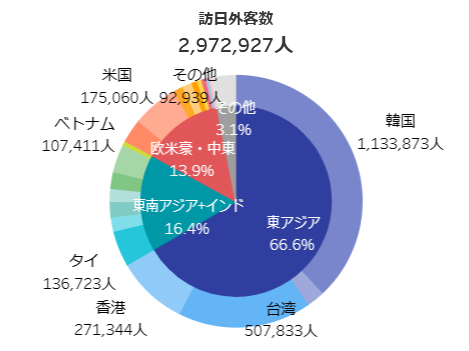

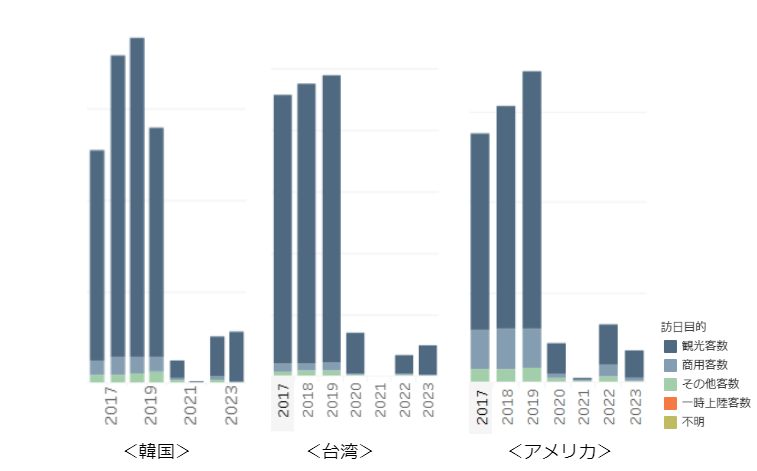

特に東南アジアと北米・オセアニア・中東地域からのインバウンドは、かなりの増加傾向を示しています。一国の訪日人数が多い韓国・台湾・アメリカのインバウンド渡航目的を見てみましょう。

他のアジアや豪州の国々からのインバウンドも同様で、観光目的が大きな割合を占めています。

インバウンドの今後の見通し

訪日するのは、観光が大きな目的であることは分かりましたが、具体的には何を求め、どんな体験をしたいと考えているのでしょうか。また、「商用」目的についてはどうでしょうか。今後の見通しを探ってみたいと思います。

インバウンド需要が高まっている

日本はコロナ以前も今も、「海外旅行をしたい国」としてトップにあげられています。

治安が良い、買い物や食事が楽しめる、独特の文化がある等が理由です。アジアからのインバウンドには「近い」ということも大きなメリットとなっています。

しかし、日本のどこを訪れたいか、何をしたいか、どのような方法で実現するか、については、以前と違う傾向が見られます。

観光庁は、令和4年度の観光白書で「新型コロナウィルス感染症の流行を契機として、世界的に、密となる有名な観光地より自然環境に触れる旅行へのニーズが高まっている」と分析しています。

その根拠として、「旅先での過ごし方」と「ホテル検索数」の調査結果を下のようにまとめています。

「自然環境に触れたい」というインバウンド需要は、大都市や有名観光地から地方へ目を向けることにもなっています。地方に滞在することは「密を避ける」だけでなく「より安く」旅行をすることにもつながります。

また、「ホテル検索」に見られるように、大手の旅行者に頼るばかりではなく、SNSなどから個人的に情報を得ることも広まってきています。

ポップカルチャーへの関心も高まっている

「日本独特の文化を楽しむ」は、日本が旅先として人気である理由の1つですが、その「文化」のジャンルとして、最近はポップカルチャーが大きく取り上げられるようになりました。

ポップカルチャーとは、大衆向けの文化全般を指します。具体的には、漫画やアニメ、J-POP、ドラマなどが、等身大の日本を伝えるものとして人気を集めています。

ポップカルチャー作品を知りファンになることで、日本の文化に興味を持ち、関連イベントに参加するインバウンドも増えています。

様々な業界に好影響が

観光による消費は、幅広い経済効果を生むことはお話ししました。

つまり、運輸業、流通業、人材派遣業などに恩恵が及んできます。全業種に関わるIT分野にも及びます。

コロナからの解放感や円安の影響もあり、まずは観光客の増加が注目されますが、留学・商用でのインバウンドも増加していくと思われます。

では、高まるインバウンド需要へ、国そして地方自治体や企業はどう対応していこうとしているのでしょうか。そして私たちはどう受け止めていけばいいのでしょうか。具体的な取り組みを見ながら一緒に考えていきましょう。

インバウンドビジネスの具体事例

宮崎県高千穂町は、人口1万2千人余りの大半が農地と山林の町です。神話の町として有名ですが、近年は若年層の流出が続き、過疎・高齢化に悩んでいます。

筆者は昨年末に高千穂町を訪れましたが、高千穂峡にも神楽にも「外国の方がすごく多いなぁ」と感じたことが記憶に残っており、具体的な取り組みについて調べました。

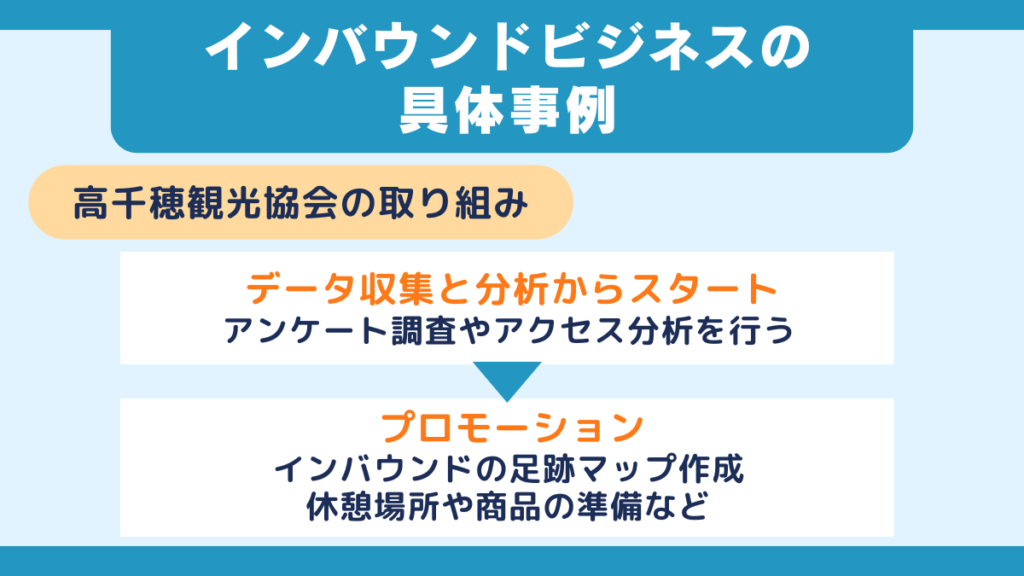

高千穂観光協会の取り組み

高千穂観光協会は、2017年に設立されたDMO ※ です。「外国人がたくさん来てくれれば高千穂町の魅力が若い世代にも再認識され、人口流出をくい止める一助になるのでは」という願いがインバウンド取り組みの背景にありました。

まずは、データ収集と分析からスタート

高千穂観光協会は、まず現状をつかむことから始めました。

関連施設にアンケート用紙を置いたり、ウェブサイトへのアクセスを分析したり、英語のできる「地域おこし協力隊」のスタッフに、訪れた外国人への聞き取り調査を依頼したりして、データを収集・分析していきました。

聞き取り調査からは、意外なことも見えてきたそうです。

高千穂といえば、高千穂峡・真名井の滝の美しい風景を、橋や展望台から見て楽しむのが定番だと思います。筆者もそれを見たくて行きました。

ところが、外国人への聞き取り調査では、渓流でのボート遊びが圧倒的に人気があったとのことで、「大きな発見でした」と話していました。

アンケートからも収穫がありました。

東アジアからのインバウンドは、数が多いものの滞在時間が短く、主要観光スポットだけを訪問。欧米・豪州からのインバウンドは、数は一定数しかないものの、幅広く周遊し滞在も長いという発見です。

長く滞在してもらえば、高千穂峡以外に「国見の丘:朝の雲海」や「高千穂神社:夜神楽」も鑑賞してもらえて、より経済効果の裾野は広がります。

プロモーション

データ収集に基づいたインバウンド需要の把握と分析は、インバウンドプロモーション(販売促進)につなげられていきました。

次の文言は繫体字(簡略されてない漢字)で書かれた高千穂紹介文です。ホームページは英語で読むこともできます。

故鄉高千穗

高千穗有許多的神社供奉著與日本神話有關的神,這裡有着神話傳說的源頭。

出典:宮崎縣 高千穗觀光(ホームページ)

天岩戶神社是講述天照大神的神體隱藏在天岩戶而被世人所祭祀。

槵觸神社是天照大神的孫子瓊瓊杵尊在槵觸山峰降臨而建造的神社。

根據神道神話天皇家的最初的天皇,神武天皇是瓊瓊杵尊的曾孫。

またインバウンドの足跡マップを作り、立ち寄る場所や時間も可視化し、休憩場所や商品の準備に役立てました。

他にも鑑賞イベントを行いました。

2017・2018年には羽田空港国際ターミナルで、神楽を披露したのです。文字や画像だけでは伝わりにくい内容を味わってもらうためのプロモーション方法でした。

地元紙によると、これらの取り組みもあり、2018年にはインバウンド数は統計史上初めて10万人を超えたとのことです。

残念ながらコロナの影響は大きく、その後観光客数全体はかなり落ち込んでしまいました。

しかし2022年は、下のグラフが示すように明らかに回復傾向が見られます。

詳細な分析結果はまだ出ていませんが、高千穂環境協会は「高千穂マスタープラン」を作成し、2031年までの見通しを持って再始動を始めています。

インバウンドビジネスに取り組むポイント

インバウンドビジネスとは、訪日外国人をターゲットとした商品やサービスを提供するビジネスです。高千穂観光協会の事例から、すでにインバウンドビジネスに取り組むポイントが見えてきているのではないでしょうか。ポイントを整理していきましょう。

丁寧な現状分析からターゲットを明らかにする

用紙やウェブ上でのアンケート、聞き取りをできるだけ多く行うことは、マーケティングの基本です。

しかし、データをただ多く収集するだけではなく、次のニーズを整理していくステップに進まなければなりません。先入観を捨てて分析したり、時にはブレスト(ブレインストーミング:自由な意見交換)をしたりして、ニーズを整理していきます。この時点で、ターゲット候補が見えてくるはずです。

高千穂町のように、数は多くはないものの、アクティビティに目を向けて滞在型の観光をしてくれる欧米からのインバウンドをターゲットするという選択もあります。

情報発信と受け入れ整備を整える

情報発信と受け入れは、インバウンドビジネスの両輪です。

すでにコロナ禍以前からウェブサイトからの情報収集が多くなっていたのは、下のグラフが示す通りです。

ホームページやパンフレット、観光案内所の多言語対応を進めることが必須ですが、このグラフでは、SNSの内でも「個人のブログ」の読者が断然多く、「その他」の選択肢の中でも旅行ガイドブックより「自国の親族・知人」からの情報収集率が大きくなっています。

つまり、インバウンドは体験者のレビューに影響されることが大きいことが分かります。レビューの収集・分析機能を高めることも大事になってきます。

DMOの舵取りを行う

観光庁は、DMOを「地域の稼ぐ力を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成するという視点に立った、観光地域づくりの舵取り役」と位置付けています。

DMOは、公共団体ばかりでなく、地元の事業所や企業も巻き込んでいきます。1つの地域だけでなく、隣接地域と連携したり、より広域のDMOを立ち上げたりすることも可能です。また観光庁に登録することで、関係省庁などからサポートを受けることができます。

インバウンド営業とは?メリットとポイント

インバウンドビジネスのポイントをつかんでいただいたので、その手法について触れたいと思います。

インバウンド営業とは

インバウンド営業(インバウンドセールス)は、観光業で言えば「来たいと思う人に来てもらう」ためのセールススタイルです。売る側から言えばとても受け身のスタイルと言えます。(※ここでの「インバウンド」は、訪日外国人ばかりでなく広く顧客一般を指します。)

インバウンド営業は、まず有益な情報を発信して顧客に興味を持ってもらうインバウンドマーケティングから始まります。ホームページへのアクセスや問い合わせ等、顧客から能動的行動があれば、さらに顧客が求める情報を提供し、最終的に自社の製品やサービス購入につなげていきます。

インバウンド営業のメリット

インターネットが普及し、顧客も自分で調べることが容易になってきました。顧客自身が興味を持って行動を起こすので、その後の営業効率がよく、成功率も高くなっています。営業する側も、とびこみやダイレクトメールの送付といったアウトバウンドセールスに比べて、営業効率が大幅によくなります。

ビジネス戦略としてのポイント

外国人を観光客として、あるいは他の目的の顧客としてターゲットとした場合、とびこみ営業は最早不可能と言ってもよく、アウトバウンドセールスにかかるコストや営業担当者の負担は膨大なものになります。

今後は、インバウンド営業のスタイルをより洗練させて行くことが大切になってきます。そのためには、いかに魅力的なコンテンツを提示して興味を持ってもらい、購入にスムーズに導けるかがポイントになるでしょう。

インバウンドに関する疑問

インバウンドに関する疑問はさまざまでしょう。ここでは多くの方が抱えているであろう5つの疑問を紹介していきます。

訪問日外国人が日本に求めるものは?

訪問日外国人が日本に求めるものは、多様な文化体験や高品質なサービスであることが多いです。 特に、歴史的な寺院や神社、城といった日本独自の伝統文化や建築物が人気です。

また、寿司やラーメン、和菓子などの日本食や、地域ごとの特産品を楽しむグルメ体験も重視されます。 それに加えて、温泉や四季折々の自然景観、アニメやマンガといったポップカルチャーも魅力の一つです。

さらに、日本ならではの「おもてなし」の精神や安全で清潔な街並み、利便性の高い交通インフラも訪問客から高く評価されています。

訪問日外国人の再訪問率を高めるためには?

訪問日外国人の再訪問率を高めるには、特別な体験や地域固有の魅力を提供することが重要です。一般的な観光地だけでなく、地元の文化体験や食文化、祭りなど、その地域でしか味わえない体験を強調してみましょう。

パーソナライズされたサービスや多言語での情報発信もリピーター増加に効果的です。また、SNSや口コミを活用した情報共有を促進し、訪問後も継続的に日本とのつながりを感じられるコミュニティづくりが再訪問活発を高めます。

インバウンド向けビジネスで成功するためのマーケティング戦略は?

インバウンド向けビジネスで成功するには、ターゲット市場の文化ニーズや理解したマーケティングが必要です。SNSやインフルエンサーを活用して現地で人気のあるプラットフォーム上で情報発信することも効果的です。

また、SEO対策や訪問客の口コミを活用したレビュー戦略も効果的ででしょう。さらに、現地パートナーと連携してプロモーションを行い、ターゲット層に合わせた体験型プランを提案することが成功の鍵となります。

インバウンド観光と環境保護を両立させるためには?

インバウンド観光と環境保護を両立するためには、持続可能な観光(サステナブルツーリズム)の推進が重要です。自然や文化資源を守るため、エコツーリズムや地元資源を活用した低環境負荷の観光プランを検討しましょう。

機関の利用促進や、再生可能エネルギーを導入した宿泊施設の活用も効果的です。また、観光客に対して環境保護の重要性を啓発する活動や、地域と連携したエコ活動への参加を促進することで、観光と環境保全の両立を実現します。

オーバーツーリズムを防ぐための効果的な対策は?

オーバーツーリズムを防ぐためには、観光客の分散化と観光地の持続可能な管理が効果的です。人気観光地への集中をため、地方の魅力的な観光スポットを積極的に推進し、多様な観光ルートを用意してみましょう。

さらに、オフシーズンの旅行を促進するキャンペーンや、事前予約制の導入にまた、ピーク時間帯の状況を回避する時間指定入場制度の活用も効果的です。 それだけではなく、観光客には地域文化やマナーについての啓発活動、地域住民との共生を図ります。

さらに、地域適正枠数を設定し、インフラ整備を行うことで、長期的に持続可能な観光地となるでしょう。

インバウンドとSDGs

最後に、インバウンドとSDGsの関係をみていきましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて、2015年に国連総会で採択された17の国際目標です。2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。

インバウンドは特に、

- 目標8「働きがいも経済成長も」

- 目標10「人や国の不平等をなくそう」

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」

- 目標12「つくる責任つかう責任」

の4つに深く関わっています。

インバウンドビジネスは観光業を中心にすそ野が広がっているので、多くの分野で雇用を生み出します。関係者はITを活用したり外国語を学んだりすることでスキルが向上し、働きがいも増します。

これは、目標8のターゲットの1つ「2030年までに、雇用創出や各地の文化振興・産品販促につながる、持続可能な観光業を推進する」に直結します。

インバウンドビジネスを展開するには、顧客のニーズを理解していかなくてはなりません。宗教による食文化の多様性や、LGBTQへ対応することは、目標10の「人や国の不平等をなくそう」の実現にむけた行動です。

さらには、インバウンドマーケティングで提示するコンテンツに、その地方ならではの文化や体験を盛り込めば、地域の活性化・地方創生につながります。目標11の「住み続けられるまちづくりを」に関連します。

オーバーツーリズム ※ 対策の1つとして、観光地に目的地を分散したり過度の流入を防いだりすることは、目標12「つくる責任つかう責任」につながります。

国連世界観光機関も「持続可能な観光」を呼びかけています。日本の外務省も「インバウンドの本格的な回復に向けたオールジャパンの取り組み」を昨年度打ち出しています。

まとめ

インバウンドの推移と現状をまとめ、アフターコロナの見通しを見てきました。観光業を軸にした関連事業の広がりばかりでなく、SDGsともいろいろな領域でつながっていることもお話ししてきました。

最近はコロナが収束に向かい、円安、ビザ要件の緩和などがインバウンドの増加に拍車をかけているようです。

統計結果を見なくても、住んでいる地域であるいは旅行先や出張先で、外国の方が多くなっていることを感じるのは筆者ばかりでなないと思います。

住んでいる地域や日本の魅力を発信し、インバウンドへの取り組みを通して私たちも世界の多様性を学んでいきましょう。

<参考資料・文献>

訪日外客数(2023 年 4 月推計値):日本政府観光局

地域インバウンド促進:日本政府観光局

訪日インバウンドマーケティング:日本政府観光局

2018年の訪日外国人数は過去最高。旅行消費額も増加;経産省

観光立国推進基本計画:国土交通省観光庁

新たな観光立国推進基本計画に向けて 観光庁

令和4年版観光白書について(概要版):国土交通省観光庁

Global and regional tourism performance:世界観光機関(UNWTO)

新たなデータは2023年の好調な滑り出しを反映し、観光が完全に回復軌道に乗ったことを示した | UNWTO

制限緩和と信頼回復で、観光回復に勢い | UNWTO

訪日外国人消費動向調査の概要(2019年1-3月期~):国土交通省観光庁

2023年1-3月期の全国調査結果(1次速報)の概要:国土交通省観光庁

結 果 の 概 要 1 外国人の入出国:出入国在留管理庁

興山舎 バックナンバー紹介:「月刊住職」2019/5

インバウンド用語集 | 訪日ラボ

JTB総合研究所

https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/(JTB総合研究所観光用語集)

国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請|外務省

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100501386.pdf:外務省

訪日外国人観光ビジネス:村山慶輔(翔泳社)

訪日外国人:森山敬(秀和システム)

価値ある人生と戦略的投資:前川宗(ごま書房)

観光公害:佐滝剛弘(祥伝社)

インバウンドの衝撃:牧野知弘(祥伝社)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。