インクルーシブという言葉をよく耳にするようになりました。では、インクルーシブデザインは、何を目指して、何をどのように包括するデザインなのでしょう。

今回は、インクルーシブデザインについて事例を上げ、メリットやデメリット・課題を分かりやすく解説します。すでに製品やサービス、施設となって読者の方の身近に存在しているものもあるはずです。是非一緒に考えていきましょう。

目次

インクルーシブデザインとは?わかりやすく解説

まずはインクルーシブ(inclusive)について確認します。インクルーシブとは、「全てを含んだ」「包括的な」という意味です。

そしてインクルーシブデザインとは、高齢者や障がい者、外国人など、今まで製品やサービスから除外されてきたり、利用しづらかったりした人たちを、デザインする段階から巻き込んでいく手法のことです。企画などの早い段階から関わり、運用も推進していくユーザーを、「リードユーザー」と呼んでいます。

インクルーシブデザインは、1994年にイギリスの王立芸術大学院のロジャー・コールマン教授が提唱しました。彼は、健常者目線ではなく、使いづらさを訴える人々自身の目線が大切だと考えました。そして、そういった人々の考えを早い段階から製品やサービスのデザインに生かすことを広めたのです。

インクルーシブ教育とは?

インクルーシブ教育とは、障がいの有無に関係なく、すべての子どもが同じ学びの場で共に学ぶことを目指す教育のあり方です。特別支援教育や分離教育とは異なり、多様な背景を持つ子どもたちが同じ教室で学び合うことを基本としています。

個別のニーズに応じた支援を提供しながら、共生社会の実現に向けた土台を築く重要な教育方針とされています。日本でも文部科学省が推進しており、教育現場での配慮や設備改善が求められています。

インクルーシブ保育とは?

インクルーシブ保育とは、障がいのある子どもや外国籍の子、発達に特性がある子など、多様な子どもたちを分け隔てなく受け入れ、共に育つことを目指す保育の考え方です。保育士が一人ひとりの発達や背景に応じた支援を行い、子どもたち同士の交流を通じて思いやりや多様性への理解を育むことを目的としています。

すべての子どもにとって安心して過ごせる環境をつくることで、将来的なインクルーシブ社会への第一歩となります。

インクルーシブ遊具とは?

インクルーシブ遊具とは、障がいのある子どももない子どもも一緒に遊べるように設計された遊具のことです。車いす利用者が使えるブランコや、視覚・聴覚への配慮がなされた案内表示、滑りにくい床材などがその例です。

これらの遊具は、障がいの有無に関係なくすべての子どもが遊びを通じて交流できる機会を提供し、共生意識を育む環境づくりに貢献します。近年では公共の公園や商業施設でも導入が進んでいます。

インクルーシブ社会とは?

インクルーシブ社会とは、年齢・性別・国籍・障がいの有無などに関わらず、誰もが排除されず、尊重されながら暮らせる社会のことを指します。多様な人々が社会の一員として認められ、それぞれの能力を発揮しながら共に生活していくことを目指しています。

インクルーシブデザインやインクルーシブ教育、保育、雇用政策などと密接に関係し、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念にも直結しています。社会全体の意識変革が鍵となります。

インクルーシブデザインとユニバーサルデザインの違い

似たような意味を持つ言葉に「ユニバーサルデザイン」があります。インクルーシブデザインとどのように違うのでしょうか。整理していきましょう。

ユニバーサルデザインとは

1970年代に「バリアフリー」という考え方が登場し、広まりました。これは、障がいのある人が製品やサービスを利用するときのバリア(障害)をなくそう(フリー)という考え方です。その後、1980年代に登場したユニバーサルデザインは、「バリアフリー」をより広げ、「だれでもが使いやすい」ことを目指したデザインとして広がりを見せています。

「だれでも」は、障がい者に限りません。例えば、

- 右利き用が主流だったハサミなどの文房具を左利きでも使いやすい物が登場

- お年寄りから子どもまで覗き込みやすいドラムを斜めに配置した洗濯機

などが挙げられます。

インクルーシブデザインとユニバーサルデザインの違い

インクルーシブデザインとの違いは、大きく2つ挙げられます。

アプローチ

ユニバーサルデザインは公平性や柔軟性などの原則 に基づき、主に健常者によるアプローチで機能性を重視した製品・サービスに迫ります。

対してインクルーシブデザインは、リードユーザーを企画の早い段階から巻き込むことで、健常者にはないような新しい価値を創造する手法です。

ターゲット

ユニバーサルデザインの製品・サービスのターゲットは「できるだけ多くの人」です。だれにでも使いやすいものが評価されます。

対してインクルーシブデザインは、必ずしも万人向けのデザインにはならないこともあります。リードユーザーによって、健常者が気付かないような発見がデザインに生かされることもあります。その結果として、多くの人が使えるデザインになることもあるのです。

共通点は?

しかし、大きな共通点もあります。それは目指すゴールです。どちらも、どんな人も排除しないという目的を持っています。また結果として、製品やサービスが同じになることもあります。

【関連記事】ユニバーサルデザインとは?身の回りにあるマーク例・種類と7原則をわかりやすく解説!

インクルーシブデザインデザインの商品事例

両者は相反するものではなく、同じ目標に異なる手法でせまるデザインなのです。

インクルーシブデザインを取り入れた商品事例をいくつかご紹介しましょう。

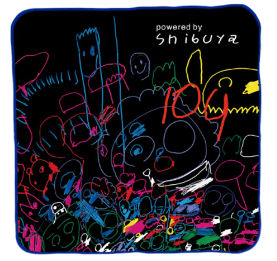

【身の回り】シブヤフォント・グッズ

シブヤフォントは、渋谷区内の障がい者の絵や文字等を基に、デザイン研究所の学生が製品化した事業を展開している一般社団法人です。バッグや/、ハンカチやタオル、コップやドリップコーヒーなど、ラインナップは豊富です。

障がい者をデザイナーとして起用していますが、健常者氏にはない筆さばきや色使いに「かなわない!」と感じると、代表の磯村氏は述べています。

【関連記事】一般社団法人シブヤフォント|多様性と包括をキーワードに、アートと福祉とビジネスを融合

【服】裏表のない世界

販売元の「オールライト研究所」は、株式会社フェリシモが起ち上げた、ファッションや生活雑貨などを通信販売するプロジェクトです。

第1弾として発売されたのが次の3点です。

- 裏表前後のないポケットTシャツ

- 裏表前後のないまるっとダブルガーゼパンツ

- 裏表・前後ろ・左右がない靴下

全盲の方、筋ジストロフィーの方、知的障害のあるお子さんを持った家族の方などをモニターとして商品の開発・改良に加わってもらい、製品を完成させました。

服や靴下のお着脱にストレスを感じる方は、障がい者以外にもいます。例えば、高齢者や性格的に整頓が苦手な人などが挙げられ、そのような方にも寄り添った商品となっています。また、介護をしている方のストレスも緩和するはずです。

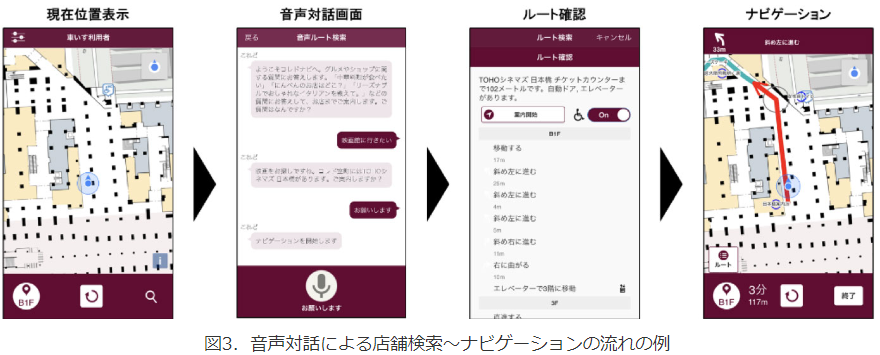

【アプリ】高精度音声ナビゲーションシステム:インクルーシブ・ナビ

高精度音声ナビゲーションシステム「インクルーシブ・ナビ」は、日本IBM東京基礎研究所と清水建設株式会社が共同開発したアプリです。

「一般旅行者」「ベビーカー利用者」「車いす利用者」モードが選択でき、外国人向けに英語の音声サービスも備えています。

視覚障がいのある方へは、エレベータのボタンの位置や点字ブロック経路優先案内などの配慮をもつアプリとなっています。

自らも視覚障がい者である浅川千恵子氏が特別研究員をつとめる米カーネギーメロン大学(CMU)のグループも、基礎段階から研究に関わってきました。

参考:高精度音声ナビゲーションシステム ご紹介(国土交通省)

【デバイス】マイクロソフト・マウス:2-in-1s

マイクロソフト社は、ソフトウェアばかりでなくマウス、キーボード、ゲームパッドなどの入力デバイスの製造も手がけています。

2017年に研究施設「インクルーシブ・テク・ラボ」を開設し、様々な視点を持つ人を受け入れて製品の開発をしてきました。2018年に発表された、障がいのあるゲーマー向けのコントローラー「Xbox Adaptive Controller」は大いに注目を集めました。

「2-in-1s」はマイクロソフト社が2022年に発表したマウスです。画像でお分かりいただけるように、障がい者がその障がいの程度にあった形・使い心地を選べるよう様々にデザインされています。

インクルーシブ・テク・ラボは、障害のある人がテクノロジーを使いこなせるよう、現在も改良・開発を続けています。

インクルーシブデザインの施設事例

インクルーシブデザインは製品ばかりではなく、施設の建物や敷地内、そしてプログラムにも生かされています。2つの事例をご紹介しましょう。

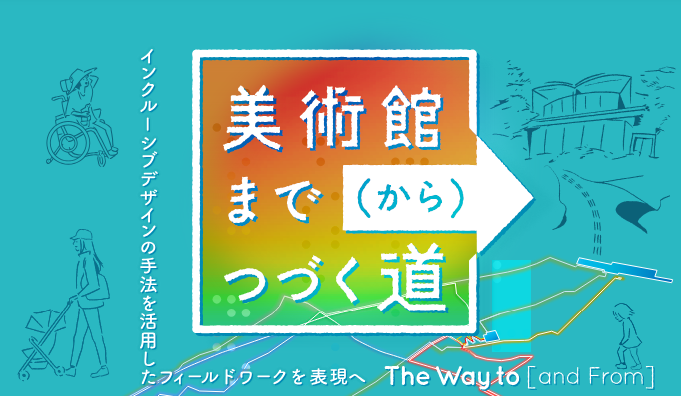

茅ヶ崎市美術館|美術館まで(から)つづく道

「美術館まで(から)つづく道」は、茅ヶ崎美術館が考案したインクルーシブデザインの手法を活用したフィールドワークです。

茅ヶ崎美術館の周囲の道は元々入り組んでいて、迷いやすいという評判でした。しかし、ある弱視の方の「迷路のように楽しんだ」という感想をきっかけに、障がい者やマイノリティの人々と一緒に、複雑な道を捉え直し、楽しめるフィールドワークを作り出したのです。

障害の有無を超え、「誰もが一人ひとりが違う感覚を持っている」という観点で、事業を展開しています。

鎌倉市|インクルーシブ広場

インクルーシブ広場は、鎌倉市が2024年に海浜公園由比ガ浜地区に造った広場です。

特に遊具に工夫を凝らし、車いすやベビーカー等に乗ったまま利用できるスロープや砂場が導入されています。目が見えなかったり、耳が聞こえなかったりする人がさわり心地を楽しむ遊具もあります。

鎌倉市は、この広場を造るにあたり、今までの利用者・周囲の住民の声を集約することや、新たにアンケートを取るなどして、企画に生かしました。

どの事例を見ても、何らかの形でいろいろな方の多様な感覚や意見を取り入れることを、事業に取り組む際の早い段階で考えていることがわかります。そしてできた製品や施設が、結果的にとても多くの人に有効であることも多いと実感できるのではないでしょうか。

インクルーシブが注目されている理由

では、なぜ今インクルーシブデザインが注目を集めているのでしょうか。

多様性を尊重する価値観の浸透・進化

「多様性」という言葉が広く知られるようになってかなり経ちます。しかし長い間、障がいや経済的困難の有無、性別や年齢によって「助けられる側」と「助ける側」という分け方があり、分断の原因となっていました。

その中で近年、外国の方と触れ合う機会も大幅に増えたり、女性も高齢者も働きたい方は雇用したりと、その人なりの生き方や幸せを認める風潮が浸透してきました。

このような「多様性を尊重する」価値観の浸透は、インクルーシブの考え方や手法が発展する原動力となっています。

インクルーシブデザインは、この多様性の浸透をさらに進化させ、多様な感覚や意見を、さらに新しいものを生み出すために活用する手法として注目されているのです。

「だれ一人取り残されない」

この文言はSDGsの重要な理念です。自分が取り残される立場になりうることを前提に「だれ一人取り残されない」世界を創ろうというものです。

SDGsについて多くの方が知るようになったことも、「インクルージブ」という考え方が注目される背景となっています。

インクルーシブデザインとSDGsの関連については、最後の章でもう少し詳しくお話しします。

インクルーシブデザインを取り入れることのメリット

現代社会はすでに豊富な情報やテクノロジーがあふれています。そんな社会にインクルーシブデザインを取り入れることはどんなメリットがあるのでしょうか。

多様性の宝庫からの発見

使ってみないと分からないこと、当事者でなければ分かりにくいことはたくさんあります。平均的なユーザーがマニュアル通りにできても、一部のユーザーには困難なことが少なくありません。

例えば、広場の砂場は普通腰を下して遊びますが、車いすやベビーカーから自分で降りられない人には、その行為さえ難しいのです。「砂場の方が高くなれば」の視点は、平均的ユーザーからは出てきにくいアイデアです。

インクルーシブデザインは、多様性の宝庫から様々な新しい創造性の芽を発見しています。

バイアスへの気付き

障がいの有無だけでなく、多様な言語や文化、性別、年齢などを持つ人々の視点を生かすことは、時にマジョリティや健常者のバイアス(先入観・偏見)を明確にしてくれます。

事例でご紹介した製品・施設は、「衣服はきちんとたたむ」、砂場の定位置、「複雑な経路は不便」などの健常者のバイアスを覆し、新たなプロジェクト創設につながりました。それまでのスタイルにこだわっていたらできなかったでしょう。

成果が成果を生む

インクルーシブデザインを活用した結果、それまで社会的に弱かった人たちも社会参加できる可能性を増やすことができます。そしてインクルーシブデザインの製品は、障がいのある方や高齢者にも使いやすくなっているので、通常に使えるユーザーの方にも便利だと言えます。つまり、それまで使えなかった方々をターゲットにした製品は、その方達への成果だけではなく、結果的に「誰でも使える」モノになっていることが多いのです。

「誰でも使える」製品は、販売数も増えます。「誰でも訪れることができる施設」は入場者数も増えます。そして製造者や運営施設の利益、ひいては社会の経済効果にも繋がります。

インクルーシブデザインを取り入れることのデメリット・課題

メリットの多くあるインクルーシブデザインですが、どのように取り入れていくかについては、簡単にはいかない場合もあります。この章では、インクルーシブデザインのデメリット・課題についてまとめていきます。

難しい調整

インクルーシブデザインでは、リードユーザーの気づきや発想に耳を傾けますが、言いなりになるわけではありません。プロジェクトなどの目的に合わせることも大切です。

また複数のリードユーザーがいる場合、意見の調整も必要です。

障がいのある方が集う場合は、その障がいの種類や程度によってコミュニケーションをとることが難しいケースがあります。また外国の方との意見を取り入れる場合は、言語や文化の問題もあります。

本来の目的との調整、複数の発想・意見の調整は、多くの時間と労力を要します。

デザイナーの力量

リードユーザーの発想を製品やサービスにデザインしていくデザイナーには、コミュニケーション能力が要求されます。さまざまな発想にバイアスを持たずに耳を傾け、かつ目的との調和を模索し、ユーザー間の通訳的役割もしなくてはなりません。

デザイナーは、製品をデザインするだけでなく、ファシリテーター(進行役、世話役)としての力量も問われることになります。

心配な今後の費用

多様性を認め、それを多くの製品やサービス、施設の建設に生かしていこうとする気運が高まっていることは確かです。しかし、現実化するにはさらに費用の問題があります。

デザイナーの育成、今までない設備の増設などには多くの費用がかかります。国や自治体、企業の応援にも期待したいところです。

インクルーシブデザインに関するよくある質問

インクルーシブデザインに関するよくある質問では、「ユニバーサルデザインとの違いは?」「どんな事例があるの?」など、基礎から応用まで幅広い疑問にお答えします。

インクルーシブデザインを取り入れると企業にどんな効果があるの?

インクルーシブデザインを導入することで、企業は社会的評価を高めるだけでなく、新たな市場開拓や顧客層の拡大といった経済的メリットも得られます。高齢者、障害のある人、子育て世代など、これまで利用しづらかった層のニーズに応えることで顧客満足度が向上し、結果的にブランドイメージの強化やリピーターの獲得につながります。

さらに多様な視点を取り入れる過程で従業員の意識も変化し、組織全体のイノベーション促進や働きやすさ向上にも寄与する点が大きな効果です。

小さな企業や自治体でもインクルーシブデザインを実践できる?

インクルーシブデザインは大企業だけの取り組みではありません。小さな企業や自治体でも、利用者や住民の声を丁寧に聞き取り、小さな改善を積み重ねることから始められます。

例えば、店舗の入り口に小さなスロープを設置したり、窓口に筆談ボードを置いたりといった工夫は大きな投資を必要としません。

こうした取り組みは地域住民の満足度を高めるだけでなく、組織や企業への信頼感の向上にもつながります。小規模だからこそ柔軟に対応できる点も強みとなります。

教育現場で取り入れるとどんなメリットがある?

教育現場にインクルーシブデザインを導入すると、多様な背景や能力を持つ子どもたちが共に学び合う環境をつくることができます。特別な支援が必要な子どもに配慮するだけでなく、全ての子どもにとって安心できる学習環境を整えることが可能です。

これにより、相互理解や共感力、協調性が自然と育まれ、多様性を尊重する姿勢が身につきます。さらに教師にとっても、一人ひとりに合わせた指導法を工夫するきっかけとなり、教育全体の質を高める効果が期待できます。

採用や人材育成にインクルーシブデザインはどう役立つの?

採用活動でインクルーシブデザインの考え方を取り入れると、多様な人材が応募しやすくなります。障害や年齢、国籍などにかかわらず平等に参加できる環境を整えることで、優秀な人材の確保につながります。

また、人材育成においても、多様な背景を持つ従業員同士が協働する機会が増え、互いの理解や尊重が深まります。結果としてチームの一体感が高まり、組織全体のパフォーマンス向上やイノベーション創出に結びつく効果が期待できます。

海外ではどのようにインクルーシブデザインが取り入れられているの?

海外では公共交通機関や教育現場、都市設計など幅広い分野でインクルーシブデザインが導入されています。例えば北欧では、高齢者や障害者だけでなく、子育て世帯や外国人も使いやすい街づくりが進められています。

アメリカやイギリスでは企業が商品開発に当事者を積極的に参加させ、実用性とデザイン性を両立させています。こうした事例は、日本においても参考となり、グローバルな基準で多様性に対応する重要性を示しています。

インクルーシブデザインとSDGs

インクルーシブデザインの理念は、SDGsの定着に後押しされ成長してきています。インクルーシブデザインもSDGsの目標達成に貢献している面があります。最後に両者の関連を見ていきましょう。

SDGsの17の目標のうち、インクルーシブデザインが大きく関連するのは次の3つです。

- SDGs目標8「働きがいも経済成長も」

- SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」

- SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関連

少子高齢化による生産労働人口の減少が大きな課題となっている日本です。働き方改革が推進されてきていますが、まだまだ十分進んでいるとはいえません。インクルーシブの視点で、女性や高齢者、障がい者などの活躍の場を増やすことは、当事者にとっては働きがいを、社会全体にとっては経済成長という成果をもたらします。

本記事で取り上げたインクルーシブデザインは、製品化や施設設備の改革で働きがいと経済成長を実現することができる手法であり、目標達成に大いに貢献します。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関連

「バイアスに気付く」というメリットをもっているインクルーシブデザインです。

一人ひとりのバイアスをなくし多様性を尊重することは、格差や差別などによる不平等を是正することに貢献します。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関連

インクルーシブデザインは、施設や設備建設などのハード面、サービスやプロジェクトなどのソフト面の両方で、Sustainable(持続可能)まちづくりに貢献します。

交通事故、病気やケガでだれでも障がいを持つかもしれません。また、だれでもいずれ高齢者とよばれる年齢に達します。そうなっても安心して住み続けられるまちづくりが求められています。インクルーシブデザインの理念は「だれも取り残されない」に直結します。

まとめ

インクルーシブという言葉は、いろいろな場面で耳にするようになりました。今回はインクルーシブデザインについて、その手法の具体事例を上げ、メリットやデメリット・課題についてまとめ、包括することの大切さと難しさを解説してきました。SDGsとも深く関わっていることもご理解頂けたのではないでしょうか。

筆者は以前、レクチャー教材について、高齢者の感想として所見を述べる機会がありました。

「字が小さくて読みにくい」「ハネやハライの見やすいフォントで」などと申し上げたところ、デザイナーさんは、大きめの太字で行間もやや広い教材文を作成してくださいました。広めの行間は、どの世代の生徒さんにも「メモが書き込み易い」と好評でした。

身近にもインクルーシブデザインの手法が存在していました。

多様性を掘り起こし、耳を傾け、活用して社会の発展につなげる手法が、インクルージョンデザインです。いくつものメリットを持ちながら、現実的な課題にも直面しています。

幸い、インターネットの普及によって、人材の募集や募金などもしやすくなりました。企業や団体もエシカル(倫理的、道徳的)な視点を持つことが定着してきています。これらの流れが、費用や人材の育成といったインクルーシブデザインの課題の解決に光を与えてくれることを願います。

<参考資料・文献>

https://shibuyafontec.stores.jp(シブヤフォント・オンラインショップ)

裏表のない世界|フェリシモ

日本国内初 日本橋室町地区において高精度音声ナビゲーション・システム 「インクルーシブ・ナビ」をサービス実装 | 企業情報 | 清水建設

高精度音声ナビゲーションシステム ご紹介(国土交通省)

Devices + Accessories + Augmentations

美術館まで(から)つづく道 | 茅ヶ崎市美術館

鎌倉市/インクルーシブ広場

ユニバーサルデザインの本:宮入賢一郎(日刊工業新聞社)

2050年の世界:英エコノミスト編集部(文春文庫)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。