2004年、ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏は「MOTTAINAI(もったいない)」という言葉を広めようと提唱しました。資源を粗末にせず、可能な限り使い切り、最後の最後にリサイクルする考え方は江戸時代から日本に存在すると指摘する人もいます。

20世紀後半、「もったいない」の国であったはずの日本でゴミ問題が社会問題化していました。大量に廃棄されたゴミが埋立処分場を圧迫し、ゴミであふれかえる国になってしまっていたからです。

この状況を改善するため、大型家電のリサイクルを義務付けたのが家電リサイクル法でした。今回は家電リサイクル法の内容や費用、処分方法、再資源化の過程、家電リ最右kる法に関するよくある質問、SDGsとの関わりなどについて解説します。

目次

家電リサイクル法とは?簡単に解説

家電リサイクル法とは1998年に制定された「特定家庭用機器再商品化法」の通称です。この法律が制定される前は、一般家庭から出された使用済みの家電(廃家電)の半分以上が埋め立てられていました。

しかし、廃家電には鉄やアルミニウム、プラスチックといった再利用可能な資源が多く含まれています。これらの資源を回収し廃棄物を削減することを目的として制定されたのが家電リサイクル法でした。

主な内容は以下のとおりです。

- 消費者は収集・運搬料金とリサイクル料金を支払う義務がある

- 小売業者は過去に自社で販売した家電の引き取りや収集・運搬価格の公表、家電リサイクル兼の発行と管理をしなければならない

- 家電の製造者は自社で製造した家電を引き取る義務があり、リサイクル料金を公表しなければならない

- 国は家電リサイクル法の履行状況の確認と指導を行わなければならない

- 地方自治体は違法回収や不法投棄防止の取り組みをしなければならない

出典:家電製品協会*1)

2012年には、家電リサイクル法対象の4品目以外の電気電子製品を対象とする小型家電リサイクル法が制定され、家電リサイクルが以前よりも進展しました。

小型家電リサイクル法との違い

小型家電リサイクル法は、家電リサイクル法の対象となっている4品目以外の電気電子製品の回収・資源化の道筋をつけた法律です。小型家電にも鉄やアルミニウム、銅、金・銀などの貴金属、ニッケル・クロム・インジウムなどのレアメタルが数多く含まれています。

小型家電リサイクル法が制定された当時、1年間で使用済みとなる家電製品65万トンの中にはリサイクル可能な有用金属28万トンが含まれていました。*2)この状況をさして「都市鉱山」と呼びます。

家電リサイクル法との一番の違いは対象品目が幅広いことです。家電リサイクル法の対象となっている4品目を除く28類型の品目が、小型家電リサイクル法の対象として指定されてますが、これは、ほぼすべての家電製品を対象としています。その中で小型家電リサイクル法は、家電リサイクル法に比べ、回収率が低いことや認知度が低いことが課題とされています。

家電リサイクル法が必要とされる背景

家電リサイクル法が制定された1998年は、日本各地でゴミの処理が大きな社会問題となっていました。高度経済成長からバブル経済と日本経済が成長するなか、大量生産・大量消費・大量廃棄が当たり前となっていました。その結果生み出されたのが「ゴミの山」です。

当時、廃家電の多くは埋め立てられていましたが、ゴミの増大により埋め立て処分場の容量が不足しつつありました。ゴミを減らすために提唱されたのが「3R」です。政府はReduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3Rを推進することで、環境に配慮した循環型社会を目指そうとしたのです。

【関連記事】循環型社会とは?現状と日本・世界の取り組み事例・私たちにできること、SDGsとの関連性

天然資源に乏しい日本にとって、リサイクルは非常に重要な資源確保手段です。日本はほとんどの資源を輸入に頼っています。たとえば、鉄の原料である鉄鉱石はオーストラリアやブラジルから輸入しており、依存度は100%です。*5)

ただ、必要なものを海外から輸入できるのは国際的な紛争がなく、為替などの条件が安定しているときに限られます。2022年から2023年にかけて、ロシアがウクライナに攻め込んだことにより国際関係は一気に不安定化しました。これにより天然ガスなどのエネルギー資源の価格が高騰したことは、記憶に新しいと思います。

加えて、日本と諸外国の金利差などが影響して急速に円安が進みました。円の価値が下がったことで、外国からの輸入品が相対的に高くなり、日本経済に大きな打撃を与えています。こうした状況を改善する方法の一つが、これまでに輸入した資源で製造した家電のリサイクルです。

当初はゴミ問題の解決が主なテーマでしたが、最近は環境保護の側面だけではなく、資源の回収という面でも家電リサイクルは重要なのです。

家電リサイクル法はいつから実施された?

家電リサイクル法は、正式には「特定家庭用機器再商品化法」と呼ばれ、2001年4月1日に施行されました。それ以前は、家電製品が自治体の粗大ごみとして処理され、埋め立てや焼却が主流でしたが、資源の有効活用や環境保全の観点からリサイクルの必要性が高まり、法律が制定されました。

これにより、消費者は処分時にリサイクル料金と収集運搬料を支払う義務が生じ、家電メーカーと小売業者にも適切な処理責任が課される仕組みとなっています。

家電リサイクル法対象の4品目の種類と料金表・処分方法

家電リサイクル法の対象となったのは「廃家電4品目」です。(家電リサイクル法の施行前は一般ごみとともに埋め立て処分されていました。)ここからは、廃家電4品目の内容と家電リサイクルの費用、処分方法について解説します。

対象4品目

家電リサイクル法の対象である廃家電4品目は以下のとおりです。

- エアコン

- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)

- 冷蔵庫・冷凍庫

- 洗濯機・衣類乾燥機

*5)

上記の4品目が対象となったのには理由があります。それは、これらの廃家電が一般ゴミよりも大きく、埋立処分場の容量を圧迫していたからです。当時、埋立処分場の多くは10数年程度で一杯になると予想されていました。その中で、大きな廃家電の埋立を抑制することで、埋立処分場の寿命を延ばそうとしたのです。*6)

もう一つの理由は廃家電4品目が家電製品の中では大きくて重く、市町村の大型ごみ処理施設での処分が困難だったからです。有用資源が多く含まれているにもかかわらず、埋め立てられている現状を何とかする必要があったのです。*6)

こうした問題を解決するため、1998年に家電リサイクル法が制定されました。この法律により、消費者・家電販売者・製造者の全てが役割を担う仕組みが出来上がりました。

家電リサイクルの料金

以下は、家電リサイクル法に基づく代表的なリサイクル料金の目安です。

| 品目 | リサイクル料金(目安) |

|---|---|

| エアコン | 990円〜 |

| テレビ(ブラウン管・小) | 1,320円〜 |

| テレビ(ブラウン管・大) | 2,420円〜 |

| テレビ(液晶・プラズマ・小) | 1,870円〜 |

| テレビ(液晶・プラズマ・大) | 2,970円〜 |

| 冷蔵庫・冷凍庫(小:170L以下) | 3,740円〜 |

| 冷蔵庫・冷凍庫(大:171L以上) | 4,730円〜 |

| 洗濯機・衣類乾燥機 | 2,530円〜 |

ただし、リサイクル料金は家電メーカーごとで、収集・運搬費用は小売業者ごとで異なります。リサイクル料金は家電製品協会の公式サイトで公表されていますので、処分する前に確認できます。

処分方法

【処分の流れ】

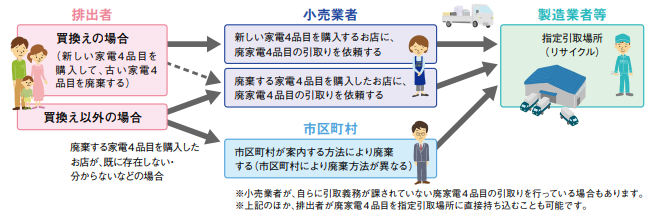

対象4品目の廃家電については、処分の段取りが決まっています。

古い家電を新しいものに買い替える場合、新しい家電4品目を購入する小売店に引き取りを依頼します。あるいは、以前に購入した小売店に引き取りを依頼します。小売店は引き取った廃家電を製造業者に引き渡し、リサイクルに回します。

買い替えではなく、単純に処理したいときなどは処分する家電を購入した小売店に引き取りを依頼します。しかし、小売店が既に存在していなかったり、どこで買ったか覚えていなかったりしたときは、市町村に引き取りを依頼します。その後、市町村は製造業者に運びリサイクルしてもらいます。

これらの方法のほかに、消費者が自ら廃家電4品目を指定引き取り場所に直接持ち込んで処理を依頼することも可能です。

家電はリサイクルされて何になる?

ここまで、家電リサイクル法の内容や対象となる4品目、家電リサイクルのよう、処分方法などについて解説してきました。では、集めた廃家電はどのようにリサイクルされるのでしょうか。

再資源化される

リサイクル工場に持ち込まれた廃家電は、大きく分けて2つの工程で再資源化されます。

1つ目の工程は手選別です。廃家電を解体し、モーターやコンプレッサーなどの大型部品を回収します。このとき、冷蔵庫や冷凍庫、エアコンに用いられている冷媒用のフロンガスも回収します。

2つ目の工程は機械選別です。破砕機でバラバラに砕かれた廃家電は風力選別・磁力選別・渦電流選別・などを経て、資源を回収しやすい状態にされます。*8)

これらの工程を経て回収される資源は、鉄や銅をはじめとする非鉄金属、各種プラスチック、各種ガラスなどです。資源に乏しい日本にとって、これらの資源の回収はとても重要なことです。

家電リサイクル法の対象外の家電

家電リサイクル法の対象は限られた4品目のみであり、それ以外の家電製品は対象外とされています。ここでは、対象外となる家電の種類や処分方法について解説します。

対象外となる主な家電製品一覧

家電リサイクル法では、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目のみが対象とされています。これ以外の家電、たとえば電子レンジ、掃除機、扇風機、炊飯器、パソコン、プリンターなどは対象外です。

これらの家電は、自治体の粗大ごみ回収や、不用品回収業者、あるいは小型家電リサイクル法の回収ボックスなどを活用して適切に処分する必要があります。

対象外家電の正しい処分方法とは?

対象外の家電製品は、自治体のルールに従って処分するのが基本です。小型家電は「小型家電リサイクル法」に基づく回収ボックスへの投函が推奨されており、大型家電や破損したものについては粗大ごみとして申請・回収してもらう形になります。販売店で引き取りを行っている場合もあり、事前に確認しておくと安心です。

小型家電リサイクル法との違い

家電リサイクル法は、指定された4品目に対して製造・販売事業者にリサイクルの責任を課す制度です。一方、小型家電リサイクル法は、パソコンや携帯電話、デジタルカメラなどを対象に、市区町村が設置した回収ボックス等を通じて資源回収を促進する仕組みです。どちらも目的はリサイクルですが、対象製品と回収ルートに違いがあります。

対象外家電でも注意すべきリサイクルルール

対象外の家電でも、処分方法を誤ると環境汚染や不法投棄の原因となります。たとえば電池やバッテリーが内蔵されている家電は、発火の危険性があるため取り外しや分別が必要です。リチウムイオン電池などは特に注意が必要です。自治体や販売店のルールを確認し、安全かつ適正な処分を心がけましょう。

どこで処分できる?自治体・回収拠点の活用方法

対象外家電の多くは、自治体の粗大ごみ回収サービスを通じて処分できます。また、小型家電については市役所や公共施設、スーパーなどに設置された専用回収ボックスを活用する方法もあります。回収拠点では、無料または低価格で処分できるケースが多く、事前に公式サイトや広報誌などで設置場所と回収対象を確認しておくと便利です。

家電リサイクル法のメリット

家電リサイクル法には、限りある資源を有効活用し、環境への負荷を軽減できるという大きなメリットがあります。次の項目では、家電リサイクル法がもたらす具体的な利点について詳しく解説します。

資源の有効活用ができる

家電リサイクル法により、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などから鉄・銅・アルミ・プラスチックといった再利用可能な資源を回収し、資源として再生できます。これにより、鉱物資源の採掘量を抑えることができ、限りある資源を持続的に利用する仕組みが整います。

日本のように天然資源の少ない国にとっては、リサイクルを通じて国内で資源循環を実現することが経済的・環境的にも重要です。また、リサイクル産業の活性化にもつながり、新たな雇用を生むという側面もあります。

環境負荷を軽減できる

家電リサイクル法は、環境保護の観点でも大きな意味を持ちます。たとえば、冷蔵庫やエアコンに使われる冷媒(フロン類)を適切に処理することで、オゾン層の破壊や地球温暖化への影響を防げます。

また、電化製品を野外で放置・焼却すれば、土壌や大気・水質に有害物質が漏れ出す恐れがありますが、適正なリサイクルによってそうしたリスクを減らせます。これにより、次世代に引き継ぐべき自然環境の保全にもつながっていきます。

不法投棄の抑止になる

家電リサイクル法が明確にリサイクル義務や料金を定めることで、廃家電の不法投棄を抑止する効果があります。制度導入前は、山林や河川敷などにテレビや冷蔵庫が不法に捨てられるケースが多発していました。

現在は、法律に基づき家電販売店や指定引取場所で適切に引き取られるため、そうした問題が大幅に減少しました。また、処分方法を周知することで、消費者が安心して処理を依頼できる仕組みも整備されています。不法投棄の減少は景観保全にもつながります。

家電リサイクル法に関するよくある疑問

ここまで、家電リサイクルで資源を回収する工程や回収される資源についてみてきました。ここからは、家電リサイクル法に関するよくある質問について答えます。

家電リサイクル法が有料なのはなぜ?

家電リサイクル法では、消費者に費用の負担を、小売業者に収集・運搬の義務を、家電メーカーにリサイクルの義務を課しているからです。*11)廃家電を排出する消費者・事業者と家電を販売する小売業者、家電を製造するメーカーが役割を分担することで、家電リサイクルの仕組みが維持されています。

家電リサイクル法の料金を支払わないとどうなる?

家電リサイクル法では、消費者が費用を負担すると定められています。料金を支払わない事に対するペナルティはありませんが、消費者が費用負担を拒否すると、小売業者などが廃家電を引き取らない可能性があります。*12)

家電リサイクル法で海外製品はどうすればいい?

国内で使用されている海外製品も家電リサイクル法対象の4品目であれば法律の対象となります。そのため、扱いも国内メーカー製品に準じます。買い替えであれば小売店に引き取ってもらい、廃棄するだけであれば自治体に問い合わせて廃棄します。

家電リサイクル法の料金を支払いたくないからテレビを一般回収で捨てるとどうなる?

テレビを一般回収で捨てても回収してもらえません。リサイクル料金を出したくないからといって無料回収を業者に引き渡すのもリスクがあります。当初は無料といっていたにもかかわらず、荷物を積み込んだ後で「全てが無料ではない」などとして高額請求されたケースがあるからです。*13)

かといって、ゴミの収集場所に置き去りにしたり、山林などに不法投棄したりするのはもってのほかです。不法投棄は犯罪行為であり、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金を課せられる可能性があります。家電リサイクル法対象の4品目は不法投棄せず、正しい方法でリサイクルするよう努めましょう。*14)

家電リサイクル法はおかしい?

家電リサイクル法に対して「おかしい」との声が出る背景には、消費者側の費用負担があるといえます。リサイクルを依頼する際に、製品ごとに決まったリサイクル料金と運搬料が発生するため、「なぜ使い終わった物にお金を払うのか」と感じる人も少なくありません。

また、回収手続きがやや複雑で、指定引取場所に自ら持ち込む必要があるケースもあり、不便さを理由に不満が生じることもあります。ただし、法の目的は適正処理と環境保全であり、制度全体としてはリサイクル率の向上や不法投棄の減少など、一定の成果を上げている点にも注目すべきです。

家電リサイクル法に違反するとどうなる?

家電リサイクル法に違反した場合、個人・事業者ともに罰則の対象となります。たとえば、不法に廃家電を投棄したり、許可を受けていない業者が不適切に回収・処分を行ったりすると、廃棄物処理法に基づき5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

また、違法回収業者に処分を依頼した消費者も「知らなかった」では済まされず、責任を問われることがあります。家電リサイクル法の仕組みを理解し、正規ルートでの処理を行うことが重要です。

家電リサイクル法とSDGs

家電リサイクル法は増え続ける大型ごみへの対処や廃家電に含まれる有用資源の回収を目的として制定された法律です。限りある資源を再利用することで、人間が環境に与える負荷を軽減することは、SDGsの考え方に合致するものです。

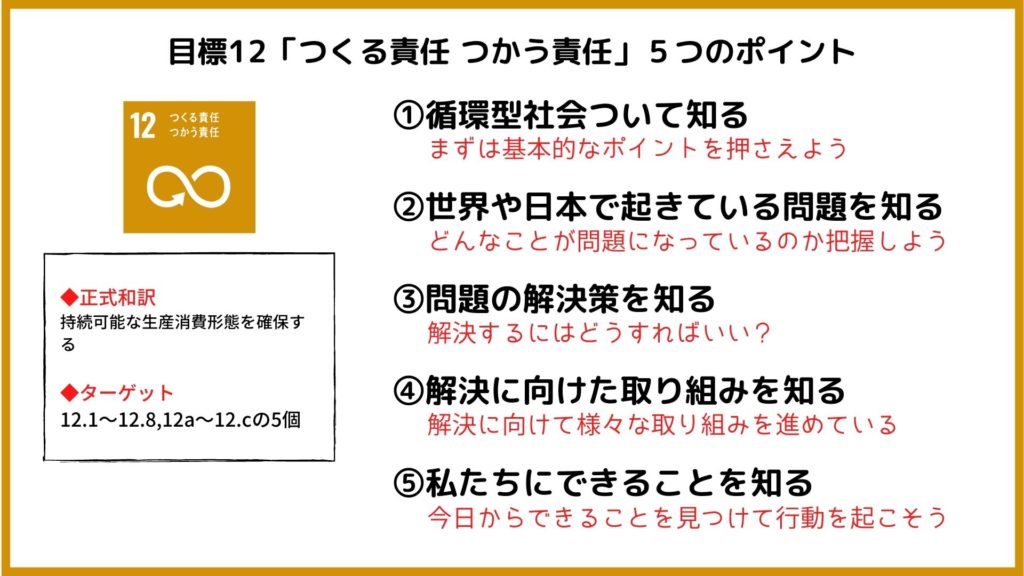

目標12「つくる責任 つかう責任」

【SDGs目標12の概要】

家電リサイクル法は、製品をつくる責任・使用する責任について考えるSDGs目標12と深く結びついています。

20世紀前半、アメリカで確立した大量生産・大量消費・大量廃棄の経済は線形経済とよばれ、当時の大衆社会を生み出す原動力となりました。しかし、世界人口が増大し限りある資源をシェアする必要性がでている21世紀においては、線形経済からの脱却が求められています。

新たな経済モデルとして各国で進められているのが循環型社会(サーキュラーエコノミー)です。廃棄物をなるべく出さず、円を描くように経済を循環させるものでリサイクルも循環型経済を支える重要な要素です。

私たちが現在のような利便性の高い社会を維持するには、限りある資源を上手に使うことが求められています。これまでのように、先進国が途上国から安価な資源を輸入して大量生産する時代は終わりつつあるのです。

家電リサイクル法、そしてその後に制定された小型家電リサイクル法などのリサイクルを推進し、家電以外の分野でも資源の再利用を進めることが、SDGsの観点から見ても必要なのではないでしょうか。

まとめ

今回は家電リサイクル法について解説しました。この法律が制定された1998年はバブル経済が終わり、日本が平成不況の真っただ中にあった時代のことです。これまでのような発展一辺倒の経済成長が終わりをつげ、さまざまな変革を模索していた時代でした。

1997年には京都議定書が採択され、先進国に二酸化炭素の排出削減が義務付けられるなど、環境に対する関心が高まっていた時期でもあります。そのような状況下で、環境対策としても貢献度が高い家電リサイクル法が成立したのは、時代の大きな流れに沿った上のことだったのかもしれません。

国際関係が不安定化し、大幅な円安で円の価値が揺らぐ中、家電リサイクル法をはじめとする廃棄物の再利用に目を向けることはとても重要なことではないでしょうか。

参考

*1)家電製品協会「家電リサイクル制度とは」

*2)小型家電リサイクル協会「小型家電リサイクル法とは」

*3)デジタル大辞泉「都市鉱山(としこうざん)とは?」

*4)デジタル大辞泉「循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)とは?」

*5)資源・リサイクル促進センター「鉄の原料はどこからきているの?」

*5)経済産業省「家電4品目の「正しい処分」早わかり!」

*6)家電製品協会「家電リサイクル法はどうしてはじまったの?」

*7)経済産業省「家電リサイクル法」

*8)東京エコリサイクル株式会社「東京エコ処理フロー | 家電リサイクル事業」

*9)環境展望台「家電リサイクル技術」

*10)厚生労働省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成9年度実績)について」

*11)経済産業省「家電リサイクル法のそれぞれの役割」

*12)環境省「家電リサイクル法Q&A(4)」

*13)経済産業省「家電4品目の「正しい処分」早わかり!」

*14)埼玉県「テレビなどの廃家電の不法投棄状況について」

*15)スペースシップアース「SDGs12「つくる責任つかう責任」|日本の現状と取り組み、問題点、私たちにできること – SDGsメディア『Spaceship Earth(スペースシップ・アース)』」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。