「女のくせに」「男なんだから」に疑問を感じた経験をお持ちではありませんか?昔は「寿退社」とか「男子厨房に入らず」などという表現もありました。

近年では女性が働きやすくなってきたと言われますが、M字カーブからは、まだまだ男性や欧米諸国に後れを取っている現実が浮き上がってきます。その「遅れの現実」を詳しく解説し、課題や問題点を明らかにし、原因を整理していきます。そして解消のための手掛かりを、ぜひ一緒に考えていきましょう。

目次

M字カーブとは

M字カーブとは、女性の年齢別の労働力人口の割合をグラフにした時に描かれるカーブです。

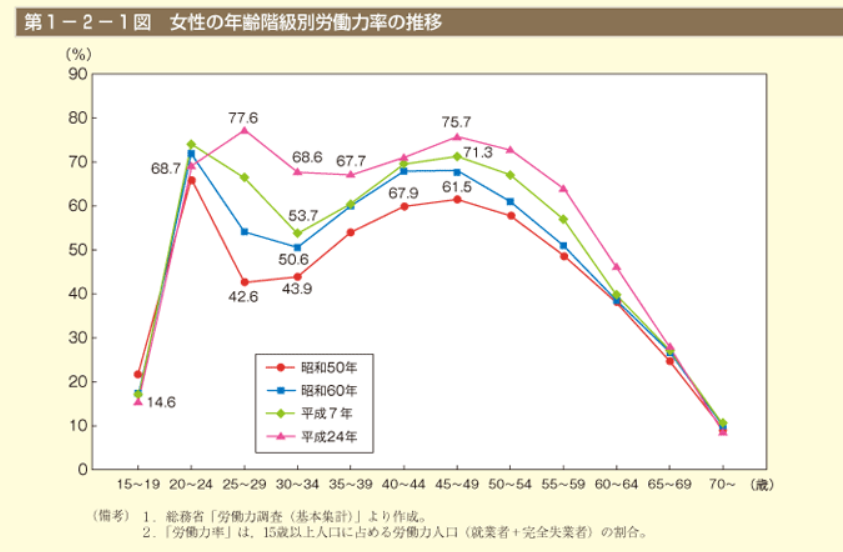

横軸に年齢、縦軸に労働人口の割合(労働力率)をとってグラフ化すると、20代でピークに達し、20代後半から30代にかけて落ち込み、その後40代で再上昇する形がアルファベットの「M」に似ているので、こう名付けられました。

この現象は男性にも、現在の欧米諸国でも見られず、日本や韓国に確認される特徴的な現象です。

日本におけるM字カーブの現状

その特徴は何を表しているのでしょう。日本の現状を詳しく見ていきましょう。

男女を比べると

上のグラフに見られるように、男性は「台形」のラインとなっています。

女性も20歳くらいまでには同じような軌跡で上昇しますが、20代の終わりには差が出始めます。その後、男性は定年退職年齢あたりまで高い労働力率を維持していますが、女性は、20代後半から30代は出産や育児期にあたり、離職する人が多くなり、カーブはへこみます。復職する女性もいるので、カーブは再上昇しますが、最初のピーク程には戻りません。

近年の推移

女性のM字カーブの形も近年変化が見られます。昭和50年と平成24年のカーブを比べてみましょう。2つの現象が見られます。

- 底が段々浅くなっていること

「底が上がっている」ということは、女性の就労率が上がっていることです。そして「底」にあたる20代後半ばかりでなく、定年年齢あたりまで全般的に上がっています。共働きの増加、定年制の見直しなどが要因として考えられます。 - 右側のピークがより右に移動、つまり高齢化している

日本の人口構成自体が高齢化していることも要因ですが、非正規で働く人や離別や死別をきっかけに仕事に就く女性も増えていることが考えられます。

M字カーブの国際比較

次に欧米諸国と比べてみましょう。

欧米でも1970年代まではM字カーブは見られましたが、現在では解消されています。

日本の場合は、20代までは欧米並みの労働力率が確認できます。しかし、近年浅くなってきたとは言え、未だM字カーブを示し、かつその後の就労率も欧米に比べて低くなっています。

反対に65歳の女性就労率は、欧米より高い値を示しています。欧米が「余生を楽しむ」段階に入っていても、韓国や日本の女性はまだ働いているということが分かります。

M字カーブから読み取る日本の課題・問題点

これまでお話したようなM字カーブの特徴はどのように読み解けばよいでしょうか。課題や問題を整理し、その原因を明確にしていきましょう。

女性の就業率と潜在的労働力率の差

1番の問題点は、女性の就業率と潜在的労働力率の差が大きいということです。

潜在的労働力とは「仕事を探しているがまだない」「働きたいと思っているが仕事が見つからない」といった人たちです。

女性は、就業率と潜在的労働力率の差がとても大きくなっています。特に30代では最も格差があります。つまりM字カーブの底にあたる女性は、働きたいと思っていても就業に結びついていない人が多いと言うことになります。

原因は何なのか、整理していきましょう。

原因①:配偶関係

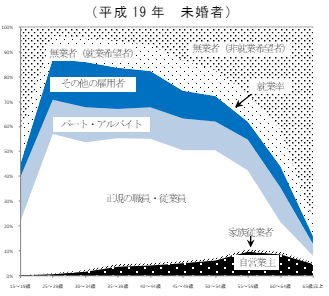

女性の就業率を見ると、配偶者がいるかいないかで大きく異なっています。以下のグラフからも分かるように、未婚女性は一定して高い就業率を示しています。対して、配偶者のいる女性の就業率は低く、これが女性総数の値を下げています。つまり、Mの底を作っている原因となっているのです。

原因②:子の有無

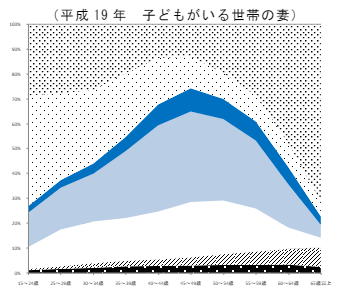

配偶者のいる女性のうち、子どもがいるかいないかでも就労率に差が出ています。

「子どもがいる世帯」の妻の就労率は女性全体の総数よりかなり低く、子どもが幼い場合はさらに低くなっています。

原因①と②は、「女性は、結婚・出産後は家事・育児に専念すべき」といった日本の社会通念が背景にあります。その通念は長い間、働きながら結婚・出産・育児ができるという状況を作りにくくしてきました。

そのような環境で「家事・育児のために仕事を続けられない」とあきらめ、求職活動をしていない女性もいるのではないでしょうか。

近年、男女雇用均等法に基づき、女性の職場復帰や男性従業員の育児休暇取得が推進されるなど、職場の環境も変わってきました。しかしバイアス(偏見・先入観)のかかった上司などがいると、法や環境が整備されていても利用しにくい状況を作り出し、育児をしながら働きたいという女性の意欲にグレーキをかけてしまいます。

原因③:就労形態

M字の右側のピークが低い特徴は、就労形態にも原因があります。

女性の年齢階級別就業形態(平成19年度)

上の2つの白い部分を比べると、「子どもがいる世帯の妻」の正規雇用数が未婚者に比べてかなり低く、「パート・アルバイト」が多くなっています。

つまり、正規雇用になりにくい、または戻りにくい状況が想定できます。これは次の点で大きな問題となっています。

- 収入が少なくなる

「扶養の範囲内」で働かないと、夫の収入控除を受けにくい。

子どもを保育園などに預けたり、ベビーシッターを頼んだりしたくても、費用がかかるのでできないなど。 - 正規雇用者と同様な福利・厚生待遇を受けられない

休暇を取ったり、保険を利用したりできないなど。 - 昇進・昇給のチャンスが著しく少なくなる。

再就職や前の職場に復職しても、やりがいのある仕事を任せてもらえず、働く意欲がもてないなど。

年齢が高まるほど「働きがい」を必要とする割合も高くなっています。

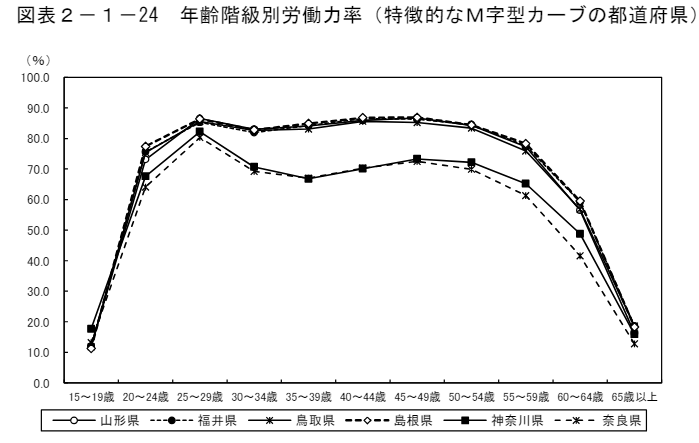

日本の状況を地域別に見ると、山形県・福井県・鳥取県など、正規雇用率が高い県では年齢が上がっても女性の労働力率が高く、M字カーブはほぼ台形です。厚生労働省では、女性の仕事継続や職場復帰と正規雇用率に大きな関連があると分析しています。

地域の特徴として、3世代同居や地域の繋がりが子育て支援になっている事なども要因として考えられますが、その他にどのようなM字カーブ解消施策を展開しているのかも大いに参考にしたいところです。

M字カーブを解消するには

では、日本の女性のM字カーブを解消するにはどうしたらよいでしょう。問題点の整理や原因の考察から見えてきたことを、先進国や地域の実践例などをさらに見ながら一緒に考えていきましょう。

働きたい女性が就業に必要な事項として最も望んでいるのは、「子育てしながらでも働き続けられる制度や職場環境」です。次に「やりがいが感じられる仕事の内容」です。この2点を解消できるよう考えていくことで、「労働時間の配慮」や「相談できる人がいる」などの他の項目の解消にも近づけそうです。

仕事と家庭の両立支援

正規雇用率が全国1位の山形県では、「女性も幸せに暮らし働ける山形県のために」プロジェクトに

- 「常識」や「何を幸せと感じるか」は人それぞれ。多様性を尊重しよう。

- 「これまでやって来たやり方」にこだわらない。

をモットーとして取り組んでいます。

参考:山形県の女性の暮らし方、働き方に関するアンケート調査結果及び

多様な分野での女性活躍推進の取組みについて –

◇山形県男女共同参画計画の策定(計画期間

また欧米では、育児についての家事量は妻が多くなっていますが、その他の家事については家族みんなで分担するという意識が浸透しています。

日本でも育児に「協力的」な男性は増えてきています。しかし、一方が主で他方が「協力」ではなく、家事・育児の分担に同等の責任を持っているという意識で、夫婦や家庭内の役割分担を話し合うことが大切なのではないでしょうか。

柔軟な働き方

すでにいくつもの企業では、対応策として

- 時短やフレックスタイム制などの業務時間調整

- リモートワークの推進

- 男性育児休業取得の推進

- 1つの業務についてのチーム体制

などが取り入れられつつあります。

日本では「パートタイム」というと非正規雇用を意味しますが、本来の英語の意味は、フルタイムに対して「時間を区切って働く」という意味です。

デンマークでは、パートタイムで働いても、それは単に労働時間の違いを示すもので、正規雇用であることには変わりがありません。正規雇用が保証されているので、出産やその後しばらくはパートタイムで働き、その後フルタイムに戻る女性がたくさんいます。

参考:デンマークの女性が輝いているわけ(小島ブンゴード孝子;大月書店)

正規雇用を維持しつつ柔軟な働き方ができれば、M字カーブの解消に大きな効果があるはずです。

能力を発揮できる環境づくり

復帰した女性が働き続けられるのはもちろんのこと、それぞれの能力を発揮できる環境作りも大切です。

- 保育の受け皿整備

- 公的サポート人材の育成

- 身近な相談窓口の構築

などが対策として考えられますが、すでに保育施設を備えたり、先輩ママ社員を中心とした相談窓口の設置などを取り入れている企業があります。さらに積極的な支援として、女性リーダー塾を展開している会社もあります。

また、行政にも対策が求められます。

社会・行政も「子育て・介護は社会が行う」の意識を持ち、その上で地域の実情に合った施策を実施していくことが求められています。

福井県では、「ハッピーキャリア”縁”カレッジ」という女性管理職・リーダーを育成する約10か月のプログラムを、お茶の水大学と連携して展開しています。これは、持っている能力をアウトプットする力を身につける研修をしたり、きっかけやネットワークづくりを応援したりするプログラムです。

参考:「共同参画」2020年6月号 | 内閣府男女共同参画局,女性リーダー育成研修「ハッピーキャリア“縁”カレッジ」,福井県ホームページ

人口減少に悩む多くの地方が、女性の登用に積極的な対策を打ち出しつつあります。その成果に注目していきましょう。

M字カーブとSDGs

最後にM字カーブとSDGsの関連をみていきましょう。

17あるSDGs目標のうち、もっとも関連の深いものはSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」です。

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関連

この目標5は「ジェンダー平等を達成し、すべての女性・少女のエンパワーメントを行う」ことを目指しています。

ターゲット5.4から

ターゲットが9つあり、4番目に「公共サービス、インフラ、社会保障の提供や、各国の状況に応じた世帯・家庭内での責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識し評価する。」とあります。

「家事・育児は女性の役割」というバイアスを、個人・家族・地域・会社などのあらゆる場所からなくすことからスタートするM字カーブの解消は、この目標の達成に直結します。

ジェンダーとは、社会的・文化的に作られる性別の事です。「男のくせに」「女のくせに」から脱して、その人の能力が発揮できる仕事に就き、ライフ・バランスを取りながら幸せな生活を送れるようにすることが大切です。

ターゲット5.5から

5番目には「政治、経済、公共の場でのあらゆるレベルの意思決定において、完全で効果的な女性の参画と平等なリーダーシップの機会を確保する」とあります。

働く女性が増えてきて、教育や健康の分野で世界的にも高い評価があるにも関わらず、経済・政治への参画女性管理職・国会議員(衆議院議員)の割合が非常に低い現実が日本にはあります。

そのため、経済・教育・健康・政治の4つの分野で評価されるジェンダーギャップ指数(男女格差を示す指数)が総合的にはとても低く、先進国の中でも最低レベルです。

子育てと仕事を両立できる柔軟な働き方、正規雇用を続けられる職場、そして望めば昇給や昇進も可能なジステムを目指すことは、大いに女性の能力・意欲を高め、社会全体の成長に繋がります。

まとめ

M字カーブについて定義を押さえ、男性や昔のカーブ、世界との比較を通して、日本の現状を整理してきました。その整理を通して見えてきた課題・問題点とそれらの原因も探り、解消のための考え方や方法もお話してきました。

M字カーブが解消の方向に向かっていることは、日本にとってとても良い兆しです。しかし、男女差や先進国との比較から、完全な解消までには至ってないことも確かです。

M字カーブの原因の基盤にあるバイアスは、だれもが持ってしまう可能性があり、時に無意識に(アンコンシャス)出てしまう場合があります。家庭でも、職場でも、地域でも、固定化・偏りを改善できる点があれば、これまでの常識にとらわれずにできることはさらに改善する姿勢が大切です。

個人の思いや能力に対する選択肢がたくさんあり、女性が安心して子育てと仕事を両立できる社会は、女性だけでなく他の誰もが暮らしやすい社会につながるのではないでしょうか。

<参考資料・文献>

台形へと近づきつつある「M 字カーブ」の状況 ~令和2年国勢調査 就業状態等基本集計の結果から

第1-2-1図 女性の年齢階級別労働力率の推移(男女共同参画局)

-6- 2 女性のM字型カーブの解消に向けて(厚生労働省)

第2章 地域別にみた女性の就業状況

山形県の女性の暮らし方、働き方に関するアンケート調査結果(山形県H.P.)

「共同参画」2020年6月号 | 内閣府男女共同参画局

多様な分野での女性活躍推進の取組みについて – ◇山形県男女共同参画計画の策定(計画期間

女性リーダー育成研修「ハッピーキャリア“縁”カレッジ」 福井県ホームページ

ジェンダー・ギャップ指数(GGI) 2023年

2 世界各国との比較(国土交通省)

デンマークの女性が輝いているわけ:小島ブンゴード孝子(大月書店)

2022年の論点100:松﨑匠編集(文芸春秋)

2050年の世界:英エコノミスト編集部(文春文庫)

持続するフェミニズムのために:江原由美子(有斐閣)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。