メメント・モリ(Memento mori)は、ヨーロッパでは古代ローマの時代から現代にいたるまで、美術、音楽、文学、ジュエリーなどのモチーフとして、長く親しまれてきました。本記事では、メメント・モリの歴史や関連作品も紹介しながら、現代的な視点からも「死」について考えてみましょう。

死を意識することは、今をよりよく生きることにつながります。あなたの「今」と残された時間を、豊かに過ごす鍵が見つかるかもしれません。

目次

メメント・モリとは

【イグナーツ・ギュンター作の墓標(ミュンヘン、アザム教会)】

メメント・モリ(Memento mori)は、ラテン語で「死を忘れるな」または「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」という意味を持つ成句です。この概念は、人生の儚さを認識し、現在の瞬間を大切にすることを促す深遠な教えとして、西洋文化において長い歴史を持っています。

多くの日本人にとって、メメント・モリの考え方は一見すると馴染みにくいかもしれません。その大きな要因として、日本の伝統的な文化では、死を穢れとして忌避する傾向があり、現代でもその影響が根強く残っているからです。

しかし、メメント・モリは単に死への恐れを煽っているのではなく、むしろ生を充実させるための教訓です。まずは、この概念をより深く理解するために重要となるポイントを確認しておきましょう。

メメント・モリと「カルペ・ディエム(Carpe diem:その日を摘め)」の違い

【「カルペ・ディエム」という標語が刻まれた日時計(フランス、カプブルトン)】

「メメント・モリ」と似た思想に、「カルペ・ディエム(Carpe diem:その日を摘め)」があります。どちらも「今この瞬間を大切に生きる」という点では共通していますが、その思想的背景には違いがあります。

【ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス作「摘めるうちにバラの蕾を摘みなさい」】

「カルペ・ディエム」は、古代ローマの詩人ホラティウスの詩に由来する言葉で、「明日のことはできるだけ信用せず、その日の花を摘め」という意味です。これは、未来への不安にとらわれず、今この瞬間を精一杯生きることを奨励する思想といえるでしょう。

一方、「メメント・モリ」は、死を意識することで、生の意味や価値を見出す思想です。死を「生の終わり」として捉えるのではなく、「生を豊かにするための重要な要素」として捉える点が、「カルペ・ディエム(その日を摘め)」とは大きく異なります。

つまり、「その日を摘め」が「生の充実」に焦点を当てているのに対し、「メメント・モリ」は「生の有限性」を強調しているといえるでしょう。

メメント・モリとヴァニタス(人生の空しさ)

【ピーテル・クラースゾーン作『ヴァニタス』(1630年)(マウリッツハイス美術館所蔵)】

メメント・モリと深く関連する概念に、「ヴァニタス(vanitas)」があります。ヴァニタスとは、ラテン語で「空虚」「儚さ」を意味し、生の虚しさや死の必然性を象徴する芸術のテーマです。

17世紀のバロック絵画では、ヴァニタスを象徴する様々なモチーフが描かれました。例えば、

- 死を意味する骸骨(頭蓋骨)

- 時の流れを示す時計

- 富や権力の象徴である宝石や楽器

などが、朽ち果てていく様子と共に描かれています。これらの絵画は、観る者に生のはかなさや死の必然性を意識させ、現世の快楽や富への執着を戒めることを目的としていました。

【メメント・モリをテーマにした指輪(イギリス、大英博物館所蔵)】

メメント・モリは、絵画の他にも、彫刻、ジュエリー、文学、音楽など、様々な芸術分野で表現されてきました。これらは、人々に強烈な印象を与え、自己や他者の生と死について深く考えさせます。

メメント・モリの2つの側面:謙遜と悔い改め

メメント・モリという概念には、2つの側面があります。それは「謙遜」と「悔い改め」です。「謙遜」は、自身の存在の儚さを自覚し、傲慢になることなく、質素で謙虚な態度で生きることの大切さを示しています。

一方、「悔い改め」は、自身の行動を振り返り、過ちがあればそれを正し、より善い行いをすることの重要性を示します。これらは、私たちがより良く生きるための指針となり、日々の行動や決断に深い洞察を与えてくれます。

日本と西洋の死生観における文化的差異

西洋と日本の死生観には大きな違いがあります。西洋では、キリスト教の影響もあり、死を直視し、それを通じて人生の意味を考える傾向があります。

一方、日本では伝統的に死を忌避する傾向が強く、直接的に死について語ることを避けがちです。例えば、以下のような習慣からも、日本の文化は死を「穢れ」と捉える傾向があることがわかります。

- 死を連想させる「4」や「9」を忌み数とし、日常生活から排除する

- 葬儀後、玄関に塩を撒いて清める(死の穢れを祓うため)

- 死者の霊を恐れ、お盆や法事などの儀式で手厚く供養する

現代社会において、メメント・モリの考え方は新たな意味を持ち始めています。特に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの経験は、私たちに生命の脆さと時間の大切さを再認識させる機会となりました。

「メメント・モリ」は、日本人にとっては馴染みにくい概念かもしれませんが、この考え方を理解し受け入れることで、死を恐れるのではなく、死を認識することで生をより豊かにする新たな視点を得ることができるでしょう。死を現実的に捉え、それを通じて生の価値を再確認することは、現代社会を生きる私たちにとって重要な課題です。

次の章では、メメント・モリの歴史を紐解いていきましょう。*1)

メメント・モリの歴史

【歌川国芳『相馬の古内裏』(1845年〜1846年頃)】

メメント・モリの思想は、人類の歴史とともに進化してきました。死を直視し、生の意味を問う姿勢は、古代から現代に至るまで、哲学、芸術、宗教など様々な分野で人々の心に深く刻まれてきました。

この概念の歴史を辿っていきましょう。

古代世界における死生観

「メメント・モリ」の起源は、古代ギリシャ・ローマに遡ります。

古代ギリシャ

【サルペードーンの遺体を運ぶヒュプノスとタナトス(紀元前515年頃)】

古代ギリシャでは、死を象徴するタナトス(Thanatos)※という神が存在しました。死は恐れられつつも、人間の必然的な運命として受け入れられ、タナトスは人々に生のはかなさを意識させる存在でした。

古代ローマ

【ポンペイの遺跡から出土したモザイク画(ナポリ国立考古学博物館所蔵)】

古代ローマでは、凱旋する将軍に対し、「あなたは、自分がいつか死ぬ人間であることを忘れるな」と、後ろに立って忠告する文化がありました。これは、勝利に奢ることなく、死を意識することで謙虚さを保つためだったといわれています。

また、古代ローマの詩人ホラティウスは、前の章でも確認した「カルペ・ディエム(その日を摘め)」という言葉を残しました。これは、限りある人生を謳歌することの大切さを示唆しています。

ポンペイの遺跡からは、骸骨のモザイク画が出土しており、古代ローマの人々が死を身近なものとして捉えつつ、生を謳歌していた様子がうかがえます。

中世ヨーロッパにおける「死の舞踏」と「死の勝利」

【ミヒャエル・ヴォルゲムート作「死の舞踏」(1493年頃)】

中世ヨーロッパでは、キリスト教美術において、「死の舞踏」や「死の勝利」といった教訓画が流行しました。「死の舞踏」は、骸骨の姿で擬人化された「死」が、あらゆる階層の人々を踊りながら死へと誘う様子を描いたものです。

これは、死が誰にでも平等に訪れることを示唆しています。一方で、「死の勝利」は、死が全ての生けるものを打ち負かす様子を描いたもので、死の絶対的な力を表現しています。

これらの絵画は、14世紀のペスト大流行(黒死病)を背景に、人々の死への恐怖や不安を反映したものでした。この当時イタリアの文化的中心地であったフィレンツェとシエナでは、人口の約半分を喪失したといわれています。

【Torre Abbey Jewel(ロンドン、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館所蔵)】

この惨禍を契機に、人間の尊厳と生の肯定を重視するルネサンスが始まり、文学や芸術では死生観を深く掘り下げた作品が数多く生まれました。また、貴族の間では、死を想起させる髑髏や砂時計をモチーフにした装飾品が流行し、人生の儚さと美しさを同時に表現しました。

バロック時代の「ヴァニタス」と「メメント・モリ」

【ジャック・カロ作三十年戦争時の虐殺を描いた版画『戦争の惨禍』(1632年頃)】

17世紀のバロック時代には、三十年戦争※の過酷な経験の中で、「ヴァニタス」(空しい、全ては空しい)や「メメント・モリ」(死を忘れるな)といった思想が広まりました。

この時代の芸術作品では、骸骨、時計、朽ちていく花など、死や時間の儚さを象徴するモチーフが頻繁に用いられました。これらのモチーフは、人生の儚さや死の必然性を表現し、人々に現世の快楽や富への執着を戒めることを目的としていました。

シェイクスピアの戯曲『ヘンリー四世 第1部』第3幕第3場にも、「メメント・モリ」の思想が表れています。

現代におけるメメント・モリの再解釈

現代社会では、メメント・モリの概念が新たな形で再評価されています。例えば、「デス・カフェ」(Death Café)という取り組みでは、参加者が死について自由に語り合う場が提供されています。これは、死をより身近なものとして捉え、生の質を高めることを目的としています。

また、「ダークツーリズム」と呼ばれる、災害や戦争の跡地を訪れる旅行も、現代的なメメント・モリの実践と言えるでしょう。これらの経験を通じて、人々は生命の尊さや歴史の重みを再認識し、自身の生き方を見つめ直す機会を得ています。

メメント・モリの歴史は、人類が死と向き合い、生の意味を探求してきた長い旅路と言えるでしょう。古代から現代に至るまで、この概念は私たちに生の有限性と尊さを教え続けてきました。

この歴史的な知恵を現代にも活かすことで、私たちはより深い自己理解と人生の充実を得ることができるでしょう。*2)

メメント・モリに関連する作品

【オーストリア、デュルンシュタイン市の修道院の彫刻】

メメント・モリの概念は、芸術の世界に深い影響を与え、数々の印象的な作品を生み出してきました。これらの作品群は、時代を超えて私たちに死の普遍性と生の尊さを伝えています。ここでは、メメント・モリをモチーフにした代表的な作品を紹介します。

ハンス・ホルバイン作の木版画「死の舞踏」

【ハンス・ホルバイン作木版画「死の舞踏5」】

16世紀のドイツの画家ハンス・ホルバインによる「死の舞踏」シリーズは、ペスト流行下で制作された木版画集です。骸骨の死神が皇帝や貴族を含む全ての身分の人々を襲う様子を描き、死の普遍性と社会への鋭い風刺を象徴しています。

ピーテル・ブリューゲル作「死の勝利」

【ピーテル・ブリューゲル作「死の勝利」(マドリード、プラド美術館所蔵)】

16世紀のフランドル※画家ブリューゲルによる「死の勝利」は、死の普遍性と人間の無力さを描いています。この絵画も、当時流行していたペストの影響下で描かれました。

骸骨の姿をした死神の軍勢があらゆる階級の人々を容赦なく襲い、蹂躙する様子が描かれ、メメント・モリの思想を強烈に表現しています。

ラヴァッジョ作「書斎の聖ヒエロニムス」

【カラヴァッジョ作「書斎の聖ヒエロニムス」(ローマ、ボルゲーゼ美術館所蔵)】

17世紀初頭のイタリアの画家カラヴァッジョによる「書斎の聖ヒエロニムス」は、聖書翻訳者ヒエロニムスとメメント・モリの代表的なシンボルである髑髏(頭蓋骨)を描いています。

知識の追求と同時に死の不可避性を象徴し、メメント・モリの概念を巧みに表現しています。

ユトレヒト作「ヴァニタス – 花束と髑髏のある静物」

【ユトレヒト作「ヴァニタス – 花束と髑髏のある静物」(個人所蔵)】

17世紀オランダの画家ユトレヒトによる「ヴァニタス – 花束と髑髏のある静物」は、華やかな花束と対照的に配置された頭蓋骨を通じて、生命の儚さと死の不可避性を表現しています。ヴァニタスの典型的な例として、メメント・モリの概念を視覚的に伝えています。

ポール・セザンヌ作「頭蓋骨のある静物画」

【ポール・セザンヌ作「頭蓋骨のある静物画」(アメリカ、バーンズ財団所蔵)】

19世紀末のフランスの画家セザンヌによる「頭蓋骨のある静物画」は、伝統的なヴァニタスのモチーフを近代的な視点で再解釈しています。頭蓋骨と果物を並置することで、生と死の共存を表現し、メメント・モリの概念に新たな解釈を加えています。

文学作品

文学の分野でも、メメント・モリは重要なテーマとして扱われてきました。シェイクスピアの「ハムレット」における墓堀りのシーンや、エドガー・アラン・ポーの「赤死病の仮面」などが代表的な例です。

これらの作品は、読者に死の普遍性を意識させ、生の意味を問いかけています。

音楽

クラシック音楽においても、メメント・モリの概念は多くの作曲家に影響を与えてきました。特に、サン=サーンスの交響詩「死の舞踏」(Danse Macabre)やリストのピアノ協奏曲「死の舞踏」(Totentanz)は、死をテーマにした代表的な作品として知られています。

これらの曲は、死の不可避性と生の躍動を音楽で表現し、聴く者に深い感動を与えます。

メメント・モリに関連する作品は、時代や文化を超えて人々の心に訴えかけ続けています。これらの芸術を通じて、私たちは自身の存在の意味を問い直し、より充実した人生を送るためのヒントを得ることができるのです。*3)

メメント・モリとSDGs

【「あなたが今あるように私もかつてあり、私が今あるようにあなたもやがてなるだろう」※】

※イタリア、シエナのサンタ・マリア・デッラ・スカーラ「Santa Maria della Scala – Come tu sei fui ancor io, com’io sono sarai ancor tu」(中世に設立された病院複合施設で現在は博物館として一般公開されている)

メメント・モリ(死を忘れるな)とSDGs(持続可能な開発目標)は、一見すると無関係に思えるかもしれません。しかし、実は「人生の有限性を認識し、現在の行動が未来に与える影響を考慮する」という共通した視点があるのです。

メメント・モリは、死を意識することで生の価値を再認識させ、より充実した人生を送ることを促します。一方、SDGsは、現在の行動が将来の世代に与える影響を考慮し、持続可能な社会を目指すものです。どちらも、現在の行動が未来に与える影響を重視している点で共通しています。

メメント・モリの思想は、SDGsの目標達成に以下のように貢献できます。

- 消費行動の見直し:死を意識することで、物質的な豊かさよりも精神的な充足を重視するようになる

- 世代間の公平性:自分の死後の世界を想像することで、将来世代のための行動を促進

- 生命の尊重:死を身近に感じることで、すべての生命の尊さを再認識する

- 社会的つながりの重視:有限な人生を意識することで、人々とのつながりや社会貢献の重要性への理解を深める

特に貢献できる可能性があるSDGs目標を、具体的に見ていきましょう。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

メメント・モリの思想は、人々の健康と福祉に大きな影響を与えます。死を意識することで、自身の健康管理や終末期医療に関する意思決定を促進します。これにより、医療資源の適切な分配や尊厳死の実現につながります。

また、死生観を深めることで、精神的な健康の向上につながります。死を恐れるのではなく、受け入れることで、現在の生活をより充実させようとする意識が高まるからです。

これは、ストレス軽減やメンタルヘルスの改善につながり、SDGs目標3の達成に貢献します。

SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

メメント・モリの考え方は、持続可能な消費と生産パターンの確保に貢献します。死を意識することで、物質的な豊かさよりも精神的な充足を重視するようになり、過剰消費を抑制する効果があります。

例えば、「自分の死後に何を残すか」を考えることで、本当に必要なものだけを所有し、質の高い製品を長く使用する傾向が強まります。

これは、資源の効率的な利用や廃棄物の削減につながり、循環型経済の実現に寄与します。

SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう

メメント・モリの思想は、自然環境の保護にも貢献します。死を通じて生命の循環を意識することで、人間も自然の一部であるという認識が深まります。これにより、森林や生態系の保護、生物多様性の維持に対する意識が高まります。

メメント・モリとSDGsは、一見異なる概念に思えますが、死を意識し、生の価値を再認識することは、個人の幸福追求だけでなく、社会全体の持続可能性にも大きく貢献するのです。*4)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

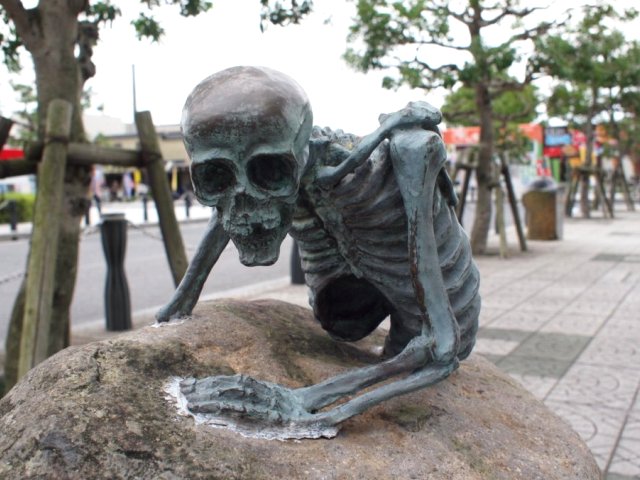

【水木しげるロードに設置されている、がしゃどくろのブロンズ像(鳥取県境港市)】

「Memento mori」=「死を忘れるな」という言葉は、私たちに「いつか死ぬことの認知」を促し、「生きていることの貴重さ」を教えてくれます。それは単に死を恐れるのではなく、「時間=命」を意識し、「今をどう生きるべきか」という根源的な問いを私たちに投げかけています。

「メメント・モリ」の「死」を見つめることは、「生」を見つめることと表裏一体なのです。

近年、終活への関心の高まりや、死生観を語り合うデスカフェの広がりは、人々が自身の死と向き合い、より良い人生を送ろうとする意識の高まりを示唆しています。また、テクノロジーの進化は、デジタル遺産の管理や、AIによる死後体験の再現など、新たな形の「終活」を可能にしつつあります。

しかし、死は依然として多くの文化でタブー視されているのも事実です。また、死について考えることは、時に不安や孤独を感じさせることもあります。

死を「絶望」ではなく、人生の自然な一部として受け入れ、より良く生きるための糧と認識できれば、今より不安が少なく、命のある「今」の大切さ、素晴らしさが多く感じられるかもしれません。

グローバル化が進む現代においては、このような文化や死との付き合い方があることを知っておくことは重要です。異なる文化や地域、経済状況にある人々にとって、「メメント・モリ」は異なる意味を持つでしょう。

例えば、紛争や貧困に苦しむ人々にとって、死は日常的に意識せざるを得ない現実です。しかし、そのような状況下でも、人々はコミュニティの中で死を悼み、生の尊さを分かち合っています。

今を生きる私たちが、後の世代、また未来に向けて残すものは、物質的な遺産だけではありません。私たちが生きた証、経験、そして未来への希望も、今後の社会やあなたの大切な人にとって、大きな価値のある遺産になり得るのです。*5)

<参考・引用文献>

*1)メメント・モリとは

WIKIMEDIA COMMONS『Asamkirche (8419359072)』

WIKIMEDIA COMMONS『Carpe Diem』

WIKIPEDIA COMMONS『Waterhouse-gather ye rosebuds-1909』

WIKIMEDIA COMMONS『Pieter Claesz 002b』

© The Trustees of the British Museum『finger-ring; memento mori WB.199』

日本経済新聞『パンデミックの時代(2)作者不詳「死の勝利」』(2024年9年)

西洋美術の謎と闇『【絵画10点】 死の舞踏と死の勝利 ― 恐怖に染まった狂気の民衆は、仄暗い街で踊る』(2016年11月)

婦人画報『「メメント・モリ」に隠された深い意味とは? 2020年のジュエリー動向を本間恵子さんが解説』(2020年6月)

知足 美加子『先のみえない物語によりそい、共に生きる ―いのちとアートの視点から―』(2020年5月)

京都大学『文化 人生を肯定した人々 「ポンペイ展」』(2022年6月)

東北大学『memento mori-死を想え-』(2024年12月)

富山 典彦『横塚先生の最終講義 -Memento Mori& Carpe Diem』

日本財団『memento mori 香川2000 講演II.「新しい死の文化を考える」講師:アルフォンス・デーケン』

齊尾 武郎『ダークツーリズム:命の尊厳への挑戦か,鎮魂の旅か』(2017年)

井手 明『日本型ダークツーリズムが直面する情報学的課題について』

*2)メメント・モリの歴史

WIKIPEDIA COMMONS『Mitsukuni defying the skeleton spectre invoked by princess Takiyasha』

WIKIMEDIA COMMONS『Euphronios krater side A MET L.2006.10』

WIKIMEDIA COMMONS『Memento mori MAN Napoli Inv109982』

WIKIMEDIA COMMONS『Wolgemut – 1493 – tanz der gerippe (coloriert)』

© Victoria and Albert Museum, London『Torre Abbey Jewel』

WIKIMEDIA COMMONS『Hanging from The Miseries and Misfortunes of War by Jacques Callot』

慶応大学『#3212. 黒死病,死の舞踏,memento mori[literature][black_death]』(2018年2月)

日本文化デザインフォーラム『一般社団法人 日本文化デザインフォーラム 理事長 水野誠一 ご挨拶』

東京写真美術館『TOP コレクション メメント・モリと写真 死は何を照らし出すのか』(2022年4月)

日本仏教学院『メメント・モリ』

萩原 真由美『自発的な「死」の語り合いがもつ意味─デスカフェ参加者の人生観と死生観を通して─Importance of openly talking about “death” with the living : Death Café participants’ views of life and death』(2019年5月)

横澤 信泉『マルシャンの『死の舞踏』にみる中世末期ヨーロッパの死生観』

香川 檀『現代美術における〈ヴァニタス〉の回帰──ジャン・ティンゲリの場合』

森 一郎『メメント・モリ、または先駆的決意性』

LE GALLERIE DEGLI UFFIZI『San Francesco in meditazione Jusepe de Ribera (1591-1652)』

*3)メメント・モリに関連する作品

WIKIPEDIA COMMONS『Stift Dürnstein 01』

WIKIMEDIA COMMONS『Holbein Danse Macabre 5』

WIKIMEDIA COMMONS『Triumph of Death Brueghel』

WIKIMEDIA COMMONS『Saint Jerome Writing-Caravaggio (1605-6)』

WIKIMEDIA COMMONS『Adriaen van Utrecht- Vanitas – Still Life with Bouquet and Skull』

WIKIMEDIA COMMONS『Paul Cézanne – Still Life with a Skull』

田辺 幹之助『教化図としての死の舞踏–ホルバインによる死の舞踏図を中心として』(1997年3月)

日経ビジネス『中世の疫病 パンデミックと「死の舞踏」』(2021年8月)

真鍋 友範『92 カラヴァッジェスキ研究 1《読書する聖ヒエロニムス》ジョルジョ・ラ・トゥール』(2024年)

Wikipedia『書斎の聖ヒエロニムス』

ARTnews JAPAN『改めておさらい! ポール・セザンヌの革新性を10作品から大解剖』(2024年3月)

JEPAA『森耕治の西洋美術史論 セザンヌの「リンゴとオレンジのある静物画」』

香月 比呂『ピーテル・ブリューゲル(父)作《死の勝利》』(2015年)

日本のルーブル美術館を目指すサイト『ブリューゲルの『死の勝利』を解説~無慈悲なペスト』(2019年6月)

アンティークアナスタシア『髑髏やトランジなど メメントー・モリー』

世界美術館巡り旅『アドリアーン・ファン・ユトレヒト』(2018年4月)

国立西洋美術館『ァニタス-書物と髑髏のある静物 Vanitas – Still Life with Books and Manuscripts and a Skull』(2025年3月)

東京新聞『メメント・モリ 死を想え! 多死社会ニッポンの現場を歩く 中日新聞社会部編』(2020年4月)

産経新聞『『メメント・モリ』藤原新也著 写真家・西村裕介 「これが俺の死だ!」』(2017年6月)

高松あい『【中世の人々を魅了したテーマ】死の舞踏:サン=サーンス』

ピティナ ピアノチャンネル『リスト: 死の舞踏(「怒りの日」によるパラフレーズ),S.126/R.457,H8 Pf.近藤由貴:Kondo,Yuki』

*4)メメント・モリとSDGs

ipernity ©『Siena 2024 – Santa Maria della Scala – Come tu sei fui ancor io, com’io sono sarai ancor tu』

畑中 杏美『ミュリエル・スパーク『死を忘れるな』における1950 年代と高齢者問題』(2018年)

RKB『我が子に安心安全な卵を食べさせたい。27歳2児のママが開発したブランド平飼い卵「あかねの虜」生産販売開始のお知らせ。5つ星ホテル2社へ提供』(2024年3月)

marie claire『パンデミック、戦争、そして飢餓……。さまざまな写真に内在された「死」の痕跡について東京で想いを巡らせる。【what to do】』(2022年9月)

CONOSCI Firenze『Memento Mori』

*5)まとめ

WIKIMEDIA COMMONS『Gasyadokuro』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。