2004年に公開された映画「ホテル・ルワンダ」。ルワンダ内戦のとき、首都キガリにあったホテルの支配人が、逃げ込んできたツチ族1,200人の命を救ったことを題材とした映画で、公開当時に大きな反響を呼びました。

ルワンダに住むツチ族とフツ族の対立は、ベルギーの支配に端を発します。そして両者の対立は独立後も続き、1994年の虐殺へとつながりました。ルワンダ内戦終結後、ルワンダ難民の多くは祖国に戻りましたが、今度は周辺国から国内に難民が流入します。

内戦の痛手から復興したルワンダに難民を本格的に支援する余力はなく、難民キャンプは劣悪な環境での運営を余儀なくされています。

今回はルワンダ難民を生み出したルワンダ内戦やルワンダ虐殺、現在国内に流入しているコンゴやブルンジ難民の現状、ルワンダ難民に対する支援や私たちにできることなどについてまとめます。

目次

ルワンダについて

赤道直下にあり熱帯気候に区分されますが、比較的過ごしやすい気候です。その理由は国土の標高が高いことが関係しています。ルワンダは「千の丘の国」の異名を持つ国で、平地が少なく、なだらかな丘と谷が続きます。*2)

主要産業は農業・林業・漁業などの一次産業で、特にコーヒーや茶の輸出により外貨を獲得してきました。後ほど述べる内戦により、国土が荒廃して経済が破綻しましたが、現在は目覚ましい経済復興を遂げています。*1)

次は、ルワンダの歴史について見ていきましょう。

独立までの歴史

15世紀ごろ、現在のルワンダ周辺にツチ族を王家とするルワンダ王国が成立していたとされています。ルワンダ王国がルワンダの大半を掌握するようになったのは19世紀後半のことです。*3)その後、アフリカに進出してきたドイツの保護領となります。

しかし、ドイツはルワンダ王国をそのまま存続させ、統治に利用しました。*4)

そして第一次世界大戦後、ルワンダはベルギーの支配を受けるようになりました。1931年、ベルギーはその後の歴史に大きな影響を与える「IDカード」を導入しました。そのカードには民族名が明記され、これまであいまいだったツチ族とフツ族が明確に区分されるようになります。*5)

1959年、ルワンダ王ムタラ3世が急死すると、王の死はベルギーの陰謀であるととらえたツチ族とベルギーの関係が悪化しました。そして、同年11月に発生した万聖節の騒乱でフツ族がツチ族を攻撃。このとき、ベルギーはフツ族を支持しました。劣勢となったツチ族の多くがウガンダなどの国外に脱出しました。*7)

独立後の歴史

| 年代 | できごと |

|---|---|

| 1961年 | 国王キゲリが退位し、フツ族中心の共和制が成立 |

| 1962年 | 正式にルワンダが独立 →カイバンダが大統領に就任 |

| 1973年 | フツ族のハビャリマナがクーデターをおこし大統領に就任 |

| 1987年 | ツチ族がウガンダでルワンダ愛国戦線(RPF)を結成 →ハビャリマナ政権に対する攻撃を行う |

| 1990年 | RPFがルワンダ北部に進行し内戦が本格化 |

| 1993年 | ハビャリマナ政権とRPFが和平合意(アルーシャ協定) |

| 1994年4月 | ハビャリマナ大統領とブルンジのンタリャミリャ大統領が乗った飛行機が何者かによって撃墜される →直後、フツ族によるツチ族虐殺(ルワンダ虐殺)が始まる |

| 1994年7月 | RPFがルワンダ全土を制圧 →フツ族がザイール(現コンゴ)などに難民として流出以後、RPFがルワンダ政府軍となる |

| 1994年9月 | 自衛隊が東コンゴのゴマに派遣される |

| 1996年 | ルワンダ軍が東コンゴに侵攻 →東コンゴにいた難民の多くがルワンダに帰還 |

独立後、ルワンダではフツ族とツチ族の対立が続き、1990年から1994年まで続いた内戦の過程でルワンダ虐殺が起きました。虐殺による犠牲者は50万人とも、80万人とも、100万人ともいわれますが、正確なところは不明です。

ツチ族過激派による虐殺と、RPFの反撃・全土制圧という混乱の中、報復を恐れたツチ族の多くが隣国のコンゴなどに難民として流出しました。多数の難民が身を寄せたのは東コンゴのゴマでした。

1994年の9月から12月にかけて、日本の自衛隊がゴマに派遣され、医療活動やマラリア予防・シラミの駆除といった防疫活動、住民への給水活動を行いました。*8)

1996年、ルワンダ軍が今後の反政府勢力を支援するため東コンゴに出兵。ゴマなどにいたフツ族の一部が殺害されるなど混乱が続きましたが、これをきっかけに難民の多くがルワンダに帰国し、一部が帰還民居住地でくらしています。*9)

ルワンダの現在

現在のルワンダは、1994年の大虐殺という悲劇を乗り越え、平和と復興を目指す国として歩んでいます。ポール・カガメ大統領のもと、経済成長やICTの導入、観光業の振興などに注力し、首都キガリは「アフリカで最も清潔な都市」とも言われています。

ただし、政治的には反対意見の抑圧や報道の自由の制限も指摘されています。また、約14万人の難民が国内にとどまっている現状もあり、周辺国との関係や民族融和の取り組みなど、課題も少なくありません。

ルワンダ内戦とは

ルワンダ内戦とは、1990年から1994年にかけてアフリカ中部のルワンダで起きた内戦です。多数派のフツ族と少数派のツチ族との深い民族対立が背景にあり、特に1994年には大規模な虐殺が発生しました。

この内戦は、数十万人の死者と難民の発生を招き、国際社会にも大きな衝撃を与えました。

ルワンダ内戦はいつどこで起きたのか

ルワンダ内戦は1990年10月1日、ウガンダとの国境付近から始まりました。ツチ系難民によって構成されたルワンダ愛国戦線(RPF)が武力侵攻を行い、政府軍との戦闘が全国に拡大しました。

戦闘は農村部から首都キガリまで波及し、1994年には大統領の暗殺をきっかけに、フツ過激派による大虐殺が首都を含む各地で行われました。虐殺は100日間に及び、学校・教会・住居などあらゆる場所で市民が命を奪われました。1994年7月、RPFが首都を制圧して戦争は終結しましたが、被害は甚大でした。

ルワンダ難民が発生していた原因

2023年5月、南アフリカ南部のパールでルワンダの元警官がジェノサイド※の容疑者として逮捕されました。*6)発生から20年近くが経過しても、未だに大きな影響を持つジェノサイドは、なぜ起きてしまったのでしょうか。

ベルギーによるツチ族とフツ族の分断

ルワンダ虐殺(ジェノサイド)は、ルワンダ内戦の過程で発生しました。ツチ族とフツ族の対立の原因はベルギーの支配時代にさかのぼります。

ベルギーはIDカードをルワンダの人々に持たせると、露骨に少数派のツチ族を優遇し、自分たちの統治に協力させました。*7)ツチ族とフツ族の対立をあおり、互いに争わせることで一致団結して抵抗できないようにする「分割統治」の手法を用いたのです。

IDカードで両者を分断したベルギーはツチ族を意図的に優遇。ツチ族との関係が悪化すると、今度はフツ族に接近するなどして、両者の対立を激化させます。また、独立後にフツ族がツチ族を迫害したことも両者の対立をさらに激しいものにしました。

両者によるジェノサイド

国の支配権を奪い合うツチ族とフツ族は互いに相手を攻撃します。その結果、相手の存在を完全に抹殺しようとするジェノサイドを引き起こしてしまいました。(ジェノサイドは、ルワンダのほかに1993年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争や1975年から76年にかけてのカンボジアで発生したとされています。)

多数派のフツ族が政権を握ると、ルワンダ政府軍やフツ族過激派により何度もツチ族へのジェノサイドが繰り返されました。その後ツチ族が優位になると、フツ族過激派への報復が行われました。そして、ルワンダ軍による東コンゴ侵攻でもフツ族が大量に虐殺されました。*5)

内戦終結後に成立した新政府は、IDカードを廃止するなど国民の融和と和解をすすめます。そして地盤を固めた新政府は、2003〜2013年までの10年間に平均経済成長率7%以上という急激な発展を成し遂げ、「アフリカの奇跡」とまでいわれました。*9)

ルワンダは難民を受け入れている国

内戦終結後、ルワンダは難民受け入れ国となっています。200万ともいわれる難民を出したルワンダが、なぜ、難民受け入れ国になっているのでしょうか。

ルワンダで受け入れている難民の生活や現状

この背景には、隣国コンゴやブルンジとの関係があります。

ブルンジやコンゴからの難民流入

ブルンジはルワンダの南に位置する国で、ルワンダと同じくツチ族とフツ族が住む国です。この国でもツチ族とフツ族が対立し、互いに虐殺を繰り返していました。

2015年に政情不安が高まり、政府が市民を弾圧するなど環境が悪化したため、難民が急増しました。32万人以上が国外に逃れ、そのうち7万人ほどがルワンダの難民キャンプにいるとされています。*12)

コンゴについては、ルワンダ内戦終結後の1996年、モブツ政権の打倒に端を発した第一次コンゴ紛争、1998年から2003年まで続いた第二次コンゴ紛争で国家が崩壊状態となり、116万人以上が難民として国外に脱出しています。そのうち、7万6,000人ほどがルワンダの難民キャンプに身を寄せています。*12)

両国では、かつてのルワンダのように民間人への暴力・殺害行為が日常的に行われていましたが、十分な支援がなされていません。

難民キャンプでの生活

2020年9月末の時点で、ルワンダには14万6,831人の難民申請者がいます。内訳は7万6,845人がコンゴ民主共和国から、6万9,666人がブルンジからの難民です。彼らの9割が6つの難民キャンプに居住していますが、劣悪な環境で暮らしています。

たとえば、1996年に設立されたキジバの難民キャンプは37ヘクタールの面積の中に約17,000人が詰め込まれています。ディズニーランドの46.5ヘクタールよりも狭い面積であることから、いかに狭い場所に住んでいるかがわかります。

また、シャワー室や手洗い場の絶対数が不足しているため、衛生環境も劣悪です。加えて、医療・保健サービスが十分に行き届かず、経済的にも困難な状況です。こうした状況下にあるため、

- 新型コロナウイルスの感染拡大

- 人口増加による生活環境悪化

- 失業と物価高騰

- 女性や子どもへの暴力

- 若年層の妊娠増加

といった深刻な問題も発生しています。

*13)

ルワンダは経済的に復興しつつあるといっても、先進国のような余裕がある国ではないため、十分な難民支援が行き届いていないといえます。

ルワンダ難民に対する支援

この状況を解決するために、UNHCR(国連難民高等弁務官)やWFP(世界食糧計画)はルワンダにある難民キャンプで支援活動を行っています。

UNHCRやWFPによる支援

多数の難民がルワンダに流入したことを受け、WFPは母子栄養支援などのさまざまな活動を行っています。母子栄養支援は、難民キャンプ内の6か月以上2歳未満の子どもと妊産婦を対象に、トウモロコシや大豆の粉を混ぜた食事を月に1回配給するものです。*16)

他にも、WFPは難民キャンプの人々に現金を渡して、現地の市場で食料を購入してもらう活動も行っていました。

しかし、活動資金が不足してきたため、2021年、WFPは資金不足を理由にルワンダの難民に対する食料支援資金を削減すると発表しました。*13)

厳しい状況にある中、UNHCRはWFPと共同で人道支援に向けて動いていますが、資金面で行き詰まっているのが現状です。その背景には、世界がこの地域に関する関心を失っていることがあります。*13)

UNHCRは「世界から忘れ去られた難民危機」として、同地域への支援を世界各国に求めています。*12)

ルワンダにいる難民に対して私たちができること

内戦終結後のルワンダに、多数の難民が流入していることや、難民キャンプの状況が劣悪であることがわかりました。では、ルワンダにいる難民のために私たちができることはあるのでしょうか。

支援団体への寄付

最も現実的なサポートは、ルワンダの難民を支援している団体に寄付することです。先ほども述べたとおり、ルワンダで難民を支援する活動が資金不足によって滞っています。

- 生活に必要な水、毛布、衛生用品、調理器具などの供給

- 難民キャンプの運営、設備の整備、改修

- 難民の子どもたちへの文房具の供給

- 性的暴力を受けた被害者へのカウンセリング

などを進めるためにも、寄付による支援は力となるでしょう。

物品を寄付することでも支援ができますが、受け入れ態勢なども考慮する必要がありますので、事前に団体へ問い合わせてみてください。

ルワンダ内戦の死者数

ルワンダ内戦では、1994年の大量虐殺を中心に極めて多くの命が奪われました。フツ族過激派によるツチ族や穏健派フツ族への組織的な攻撃により、短期間で膨大な死者が発生し、世界でも最悪規模の人道危機のひとつとされています。

ルワンダ内戦の死者数はどれくらい?

ルワンダ内戦では、1994年のジェノサイド(大虐殺)によっておよそ80万人〜100万人が命を落としたとされています。わずか100日間でこれだけの犠牲者が出たことは、20世紀最悪の人道的惨事の一つとされています。

被害者の大半はツチ族やツチ族寄りのフツ族で、政府軍や民兵組織によって村や町ごとに襲撃されました。多くの人々が逃げ場を失い、教会や学校で虐殺されるという悲劇も発生しました。

なぜ大量虐殺が起きたのか?背景と原因を解説

ルワンダの大量虐殺は、ツチ族とフツ族という民族対立の歴史が原因の一つです。植民地時代、ベルギーがツチ族を優遇し、フツ族との格差が拡大。独立後はフツ族が政権を握り、対立が激化していきました。

1994年、フツ族出身の大統領が暗殺されると、それをきっかけにツチ族に対する組織的な虐殺が始まります。政府が扇動したプロパガンダや、武装民兵組織の介入も大虐殺を加速させた大きな要因です。

世界はなぜルワンダ内戦を止められなかったのか?

ルワンダ内戦が激化し大量虐殺が始まった当時、国際社会は迅速な対応をとることができませんでした。国連は平和維持活動の範囲を限定しており、軍事介入には至らず、多くの人命が失われた後になってようやく事態の深刻さが認識されました。

欧米諸国も内戦を「民族紛争」と捉え、介入を控えた結果、悲劇の拡大を許すことになりました。後に「世界の無関心」が国際的に非難される大きな要因となりました。

ルワンダ内戦の内容と結果を解説

ルワンダ内戦は、主に多数派フツ族と少数派ツチ族の間の深い対立が原因で勃発しました。1990年、ツチ系の反政府組織「ルワンダ愛国戦線(RPF)」が隣国ウガンダから侵攻し、フツ族中心の政府との間で武力衝突が始まります。

1994年、当時のフツ族大統領が暗殺されたことをきっかけに、フツ系過激派がツチ族住民を大量に虐殺。約100日間で80万〜100万人が命を落としました。国際社会の対応の遅れも問題視され、のちに国連や先進国の対応が批判されました。

最終的にRPFが政権を掌握し、内戦は終結しますが、国の再建や民族和解には長い時間を要しました。現在も虐殺の記憶と向き合いながら復興が続いています。

ルワンダ戦争を描いた映画

ルワンダ内戦や大虐殺の悲劇を伝える映画は、世界中の人々にこの出来事の深刻さと人間の尊厳について考えるきっかけを与えています。映画を通じて、ルワンダで何が起こったのかを「感情」と「視点」の両面から学ぶことができます。ここでは、ルワンダ戦争を描いた代表的な映画を紹介します。

『ホテル・ルワンダ』(2004年)

『ホテル・ルワンダ』は、1994年に発生したルワンダ虐殺を実話に基づいて描いた映画です。主人公は、フツ族でありながらツチ族の命を救ったホテル支配人ポール・ルセサバギナ。彼は、自らのホテルに1,200人以上のツチ族をかくまい、日々迫る危機から身を挺して守り抜きます。

映画では、国際社会の無関心や国連の非介入による絶望感、人種対立の根深さが描かれており、人間の勇気と良心の大切さを訴えています。アカデミー賞にもノミネートされた本作は、ルワンダ内戦の悲劇を世界に知らしめた重要な作品です。

『ルワンダの涙』(2005年/原題:Shooting Dogs)

『ルワンダの涙』は、英国BBCが製作したルワンダ虐殺を描いた映画で、実際に現地にいたイギリス人教師ジョーと神父クリストファーが主人公です。舞台はキガリ市内の学校で、国連の保護の下で避難していた住民たちが、国際社会の無力さの中で次第に見捨てられていく過程がリアルに描かれています。

国連の撤退や西側諸国の無関心によって、目の前で虐殺が起きても救えないという現実が突きつけられ、観る者に強烈な無力感と怒りを与えます。フィクションでありながらも、多くが事実に基づいた内容で、教育的価値も高い作品です。

ルワンダ難民・ルワンダ内戦に関するよくある質問

ルワンダ内戦やそれに伴う難民問題は、今も多くの人々に影響を与え続けています。なぜ虐殺が起きたのか、何人が犠牲になったのか、難民の現在の状況はどうかなど、多くの疑問が寄せられています。ここでは、ルワンダ内戦と難民に関するよくある質問に対し、わかりやすく解説します。

ルワンダ内戦は世界の無関心が起こした?

ルワンダ内戦中の1994年、国際社会は迅速な対応を欠きました。特に国連や先進国は、ジェノサイドの可能性を認識していたにもかかわらず、平和維持活動の縮小や撤退を選び、虐殺の抑止に失敗しました。

フランスなど一部の国は関与したものの、犠牲者の多くが一般市民だったことを考えると、国際社会の無関心は悲劇を加速させた要因の一つとされています。現在では、この対応の遅れに対する反省が国連や各国で語られています。

ルワンダの現在の状況は?

ルワンダは現在、政治的にも経済的にも安定を取り戻しつつあります。首都キガリは清潔で安全な都市として知られ、観光業やIT産業の振興も進んでいます。

虐殺の記憶と向き合いながら、和解と復興を国家政策の柱としています。国民和解の一環として「ガチャチャ裁判」も導入されました。また、女性の政治参加率が高く、アフリカの中でも民主的な取り組みが進む国と評価されています。ただし言論の自由や政治的多様性には制限があると指摘されています。

なぜルワンダ内戦の犠牲者数に幅があるの?

ルワンダ内戦の犠牲者は50万~100万人と幅広く推定されています。その理由は、内戦中に正確な統計を取る体制が崩壊していたことや、地域ごとに状況が異なり全体像を把握できなかったためです。

また、国外に逃れた人々の数や行方不明者が統計に含まれるかどうかでも差が生じます。このため、犠牲者数には今も幅が残されており、歴史研究の大きな課題となっています。

なぜルワンダで大虐殺が起きたの?

ルワンダ虐殺の背景には、植民地時代に形成された民族間の対立構造があります。ベルギーの植民地支配時代にツチ族が優遇され、フツ族との間に深い溝が生まれました。独立後、政権交代や内戦により緊張が高まり、1994年の大統領機墜落事件をきっかけに虐殺が始まりました。

政府や軍、メディアが扇動役を担い、多くの市民が武器を手に取りました。政治的・社会的混乱と民族対立が絡み合い、大規模な暴力へと発展したのです。

ルワンダ難民は今どこで暮らしている?

ルワンダ内戦後、多くの人々が隣国へ避難しました。現在もコンゴ民主共和国、タンザニア、ブルンジなどにルワンダ難民が存在し、一部は難民キャンプで生活を続けています。

また、虐殺の加害者とされる一部の人々も国外に逃れました。ルワンダ政府は国内への帰還を進めていますが、安全面や経済的課題から、全員が帰国できているわけではありません。国際機関やNGOが支援を続けていますが、長期的な定住・統合が課題となっています。

ルワンダ難民とSDGs

最後に、ルワンダ難民とSDGsの関わりについてまとめます。

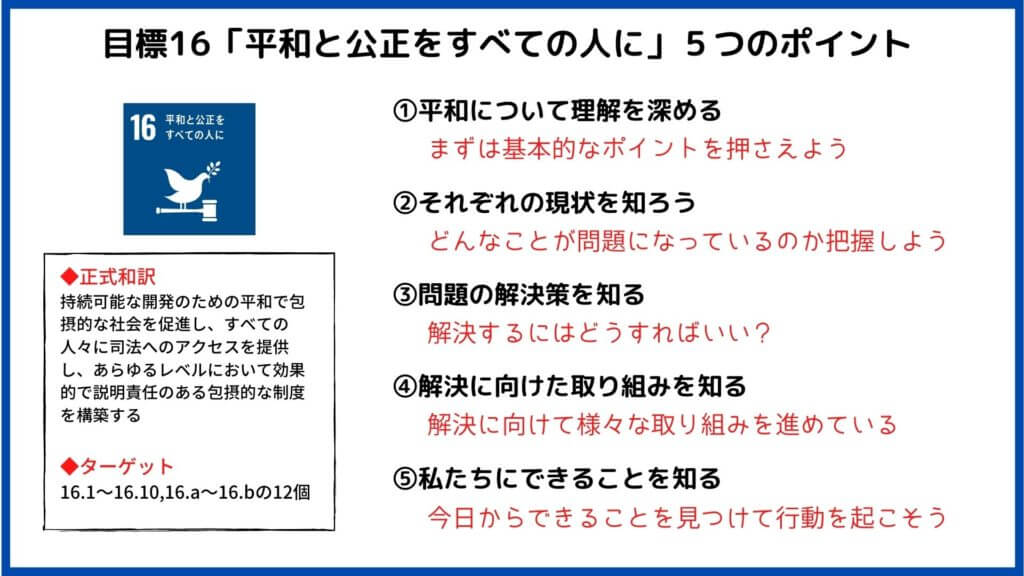

難民支援は「誰一人取り残さない」とするSDGsの理念に照らしても、非常に重要な活動で、17ある目標の中でも特に目標16と深く関わっています。

目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり

【SDGs目標16の概要】

目標16「平和と公正をすべての人に」では、全ての人が暴力や差別を受けずに、人として尊厳ある生活を営める社会制度の構築を重視しています。

民族紛争の原因の一つに人種・民族による差別意識があります。もともと、それほど大きな違いがなかったとされるツチ族とフツ族は、ベルギー統治時代のIDカードによって出自や民族が強く意識されるようになりました。そして、ベルギーは両者の違いを植民地統治の「道具」として使用したのです。

もともとは同じ村で一緒に住んでいた隣人が、山林での作業で使うマチェットというありふれた道具で殺し合い、わずか100日間で数十万人もの犠牲者を出す虐殺に加担してしまいました。

人々が心に負った傷は深いものがあり、それを癒すには粘り強く差別撤廃を働きかけるしかないでしょう。国際社会も民族和解や今現在、ルワンダで発生している難民問題に関心を示し、援助の手を差し伸べる必要があります。そうしてこそ、SDGsの掲げる「だれ一人取り残さない」持続的な経済発展が達成できるのです。

【関連記事】SDGs16「平和と公正をすべての人に」の現状と日本の取り組み事例、私たちにできること

まとめ

今回は20世紀後半にルワンダで起きたルワンダ内戦やルワンダ虐殺、21世紀にはいっても続いているルワンダ国内の難民問題について取り上げました。

ルワンダやブルンジでおきた民族紛争は、元をたどるとベルギーの植民地支配の民族差別に由来します。植民地支配によって明確化された民族区分は、相手を攻撃する絶好の口実として使われました。

ルワンダ虐殺が行われたとき、ラジオ放送がヘイトを煽ったのはよく知られている話です。SNSが発達した現在、ヘイト的な内容だけではなく、フェイクニュースも大きな問題となっています。歴史の教訓に学び、デマや一方的なヘイト、フェイクニュースに踊らされない情報教育が重要なのではないでしょうか。

<参考文献>

*1)外務省「ルワンダ基礎データ」

*2)外務省「ルワンダ|外務省 – 世界の医療事情」

*3)マイペディア「ルワンダ王国(ルワンダおうこく)とは?」

*4)駐日ルワンダ共和国大使館「基本情報」

*5)ジャン・ハッツフェルド『隣人が殺人者に変わる時 加害者編』

*6)時事ドットコム「ルワンダ虐殺容疑者を逮捕 教会で2000人超生き埋め:時事ドットコム」

*7)伊勢崎賢治・関正雄監修『SDGsで見る現代の戦争』

*8)内閣府「ルワンダ難民救援国際平和協力業務(1994(平成6)年)」

*9)World Vision「ルワンダと難民|イギリスからの移送や内戦時の流出、日本の支援状況」

*10)デジタル大辞泉「分割統治(ぶんかつとうち)とは? 意味や使い方 – コトバンク」

*11)デジタル大辞泉「ジェノサイドとは? 意味や使い方 – コトバンク」

*12)国連UNHCR協会「コンゴ・ブルンジ 世界から忘れ去られた難民危機 | 国連UNHCR協会」

*13)J-STAGE「新型コロナ危機下のルワンダで難民が直面している問題」

*14)WFP「国連WFP、資金不足のためルワンダで難民の食料配給を削減 | World Food Programme」

*15)スペースシップアース「SDGs16「平和と公正をすべての人に」の現状と日本の取り組み事例、私たちにできること」

*16)

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。