スマホ(スマートフォン)は、2007年の登場以来、人間とインターネットとの関わり方、そして世界中の人々の行動様式すらまたたく間に変えてしまいました。

現在では多くの人が、スマホのない生活は考えられないと思うでしょう。そしてその中には、常にスマホがないと耐えられない、という人も少なくありません。

誰もが見舞われる危険のある、スマホ依存症の恐ろしさを私たちはもっと知る必要があります。

目次

スマホ依存症の恐ろしさとは?原因やなりやすい人の特徴

スマホ依存症を一言でいうと、日常生活のどんな時でもスマホを見なくてはいられない、スマホを使わずにはいられない状態を言います。

具体的には

- スマホを肌身離さず持っていないと不安

- 常にスマホを見てばかりいてやるべきことに集中できない

- 寝る前にもスマホを見続けて寝不足が続く

- スマホを使っていたらいつの間にか何時間も過ぎていた

などの行動が常態化し、やめることができない状態がスマホ依存です。

スマホを持っている15〜69歳の563人を対象にした調査では

- 「スマホにかなり依存している」17.6%

- 「やや依存している」54.7%

- 「歩きスマホが原因で人や物にぶつかった、怪我をした」11%

という回答結果が出ています。人とぶつかってしまうほど歩きスマホに没頭することも、十分にスマホ依存と言えます。

そう考えれば、日本では1〜2割がスマホ依存症、予備軍も含めると約7割がスマホに依存していると考えられます。

スマホ依存症の背景

スマホ依存症増加の背景には、当然スマホの急速な普及があります。

2010年には人口の1割以下だったスマホの利用率は、2016年に約72%、2021年には88.6%に上っています。

さらに、場所や時間に制約があった従来のゲーム機や映像機器などと違い、スマホは電波が届けばいつでもどこでも使えて、ゲームや映画、SNSがポケットに入る端末一つで利用できます。

この汎用性と手軽さ、そして次に述べるスマホの特性が依存症を引き起こす元になるのです。

スマホ依存症の原因

スマホに依存している人は、たとえ危機感を感じていてもやめることは困難です。

私たちがここまでスマホに依存するのは、スマホを使うことでドーパミンと呼ばれる人間の脳内物質が増えるはたらきがあるからです。

ドーパミンは

- 新しいこと、新しい環境や出来事と出会う

- 不確かな期待感を抱く

などによって、人間が何に集中するか、どのような行動を取るかの動機づけを脳に与えます。

スマホから得られる無数の情報や通知と、それがもたらすであろう未知の期待は、人間の脳の報酬システムを支配します。その結果私たちは、常にスマホを気にせずにはいられません。

それは、スマホとスマホアプリ(特にSNS)がこうした脳のはたらきを熟知した専門家によって、私たちの注目を強く引くように作られているからです。

スマホ依存症になりやすい人の特徴

スマホ依存症になりやすい人には3つの特徴があります。

- トレンドや流行りに敏感である

- 真面目で繊細な性格の持ち主である

- 自分の意見や知識、情報を発信することに喜びを感じる

スマホは電源がついている限り、常にインターネットにつながっている状態です。

トレンドや流行りに敏感な場合、画面上に流れる新しい情報を追いかけるのをなかなか止められません。特に、日常的に複数のアプリを使っている場合、新しい情報が出てくるたびにスマホを見る習慣がついてしまうため、スマホ依存に陥るリスクが高いと言えます。

また、真面目で繊細な性格の持ち主の場合、仕事の連絡が気になったりすぐに返信しないと失礼なのではないかと気になってしまい、スマホを通して常に他者からのプレッシャーを感じることもあります。

さらに、近年のインターネット上ではソーシャルメディアでのコミュニケーションが活発です。その中で自分から情報を発信するようになると、投稿した内容への反応を気にすることが増えます。インターネット上での情報のやり取りは、情報交換や自己成長に役立ちますが、投稿すること自体が「目的」になってしまわないように心がける必要性があります。

スマホ依存症の症状

スマホ依存症は、医学的には公的に「病気」とは定義されていません。しかし、過度にスマホを使い続けることによる心身の深刻な不調はすでに数多く指摘されています。

集中力・記憶力の低下

まずあげられるのが、集中力や記憶力の低下です。

人間は本来、一度に一つのことにしか集中できず、気が散りやすい性質があります。同時に複数の作業を行なっているのは、集中している作業を切り替えているからに過ぎません。

スマホのように人間の注目を引き、常に新しい情報を送り続けるものは、人の気を散らす強い威力を持ちます。これが私たちの集中力を低下させる原因となります。

集中力の低下は記憶力の低下とも関わります。新しいことを学習し、脳に長期的に記憶させるには集中と熟慮が必要です。しかし、スマホによるさまざまな刺激が間断なく入ると特定の情報に集中できなくなり、長期記憶を定着させるための固定化が妨げられます。

スマホやパソコンで検索した情報や、スマホで撮影した光景が記憶に残りにくいのはこうしたはたらきのためと考えられます。

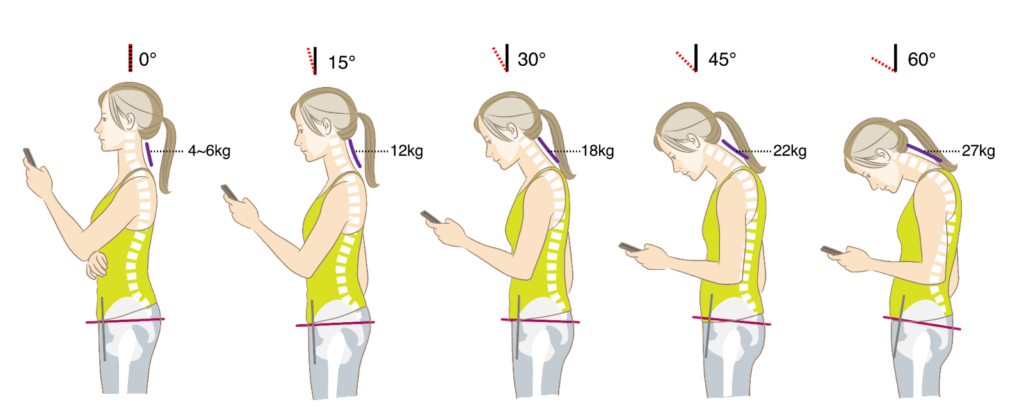

肩こり・腰痛

肩こりや腰痛に悩む日本人は多くいますが、スマホが原因で引き起こされる場合も少なくありません。その理由としては、スマホを見る時間が長くなることで前屈みや下を向く姿勢が習慣化してしまうからです。その結果

- 首から肩への血流が悪くなる

- 背骨のS字カーブを維持できず腰に負担がかかる

- ストレートネック=スマホ首とも呼ばれ、首の頸椎がまっすぐになってしまう

などによって、肩こりや腰痛、さらには頭痛などの症状を起こす原因となります。

睡眠障害

スマホに依存してしまっている人は、就寝前でもスマホの使用をやめられません。しかしこれが睡眠への悪影響を及ぼす大きな問題となります。

その原因となるのは、スマホのスクリーンから発するブルーライトという青色光です。ブルーライトは眠る時間を体に知らせるメラトニンというホルモンの分泌を抑制し、体内時計を2〜3時間遅らせます。その結果適切な睡眠が妨げられ、時間だけでなく眠りの質も損ない、睡眠障害へと至ります。

睡眠不足は、前述の集中力低下とも無関係ではありません。1日6時間以下の睡眠が10日続くと、24時間起き続けているのと同じくらい集中力が低下すると言われています。

【関連記事】睡眠不足が健康に与える影響は?質の高い睡眠はなぜ効果的なのか・社会問題との関係

うつ病

スマホ依存症の増加と同時に増えているのがうつ病です。そして両者の相関関係は決して小さくありません。その理由として

- セロトニン(心身の安定やストレス抑制を司どる神経伝達物質)の減少

- スマホによる刺激が多過ぎて脳が疲弊する

- SNSによる自己肯定感の低下

- 不眠・睡眠障害

といった要素がうつ病を引き起こす原因としてあげられ、そのすべてがスマホの使い過ぎによって引き起こされることが指摘されているためです。

実際、スマホを使い過ぎる人ほどストレスの問題を抱える割合が多くなっており、スマホ依存がうつになる危険性が高いのは明白です。

最悪の場合認知症に至る

スマホ依存症が引き起こす恐ろしいケースとして危惧されるのが、認知症の原因となる可能性で、これは前述の睡眠障害とも関連してきます。

私たちが日中活動する過程で出たタンパク質の老廃物はアミロイドβと呼ばれ、睡眠によって脳から除去されます。しかし、スマホ依存による睡眠不足が続くと、このアミロイドβは除去しきれずに蓄積され、これが脳卒中やアルツハイマー型認知症の原因となります。

また、認知症はうつ病との関連性も高く、スマホ依存による脳の過労が原因で起こるうつは、30〜50代で認知症と同様の症状を起こす要因にもなります。そしてこの状態を放置すると、老年期にアルツハイマー型認知症になる危険性が通常の2倍になると言われています。

スマホ依存症が重症化して起こりうる症状

スマホ依存症は、上記のような直接的な疾患以外にも、さまざまな心身の不調とも関係してきます。

パニック障害

スマホ依存はうつ病だけでなく、パニック障害の原因になる可能性も秘めています。

これは、スマホによる情報過多のせいで脳が過労状態になり、セロトニンが減少することで引き起こされます。その結果、動悸や息切れ、手足の震えや、体が浮いているように感じるめまいなどの異常に見舞われるなど、パニック障害の誘発へとつながってしまうのです。

頭痛や関節痛、舌などの痛み

スマホとの関係はあまり意識されることのない病状ですが、スマホの使い過ぎによる脳過労は、身体表現性障害と呼ばれる症状を起こすケースもあります。

これは脳過労によるセロトニンの欠乏で体の痛みに過敏になり、頭や手足の関節、舌など体の各所で痛みを感じるようになって起こるものです。

普段スマホをよく使う人でこうした原因不明の痛みを感じる方は、スマホ依存による身体表現性障害を疑ってみましょう。

学力低下もスマホ依存症のせい?

デジタル機器、特にスマホの使い過ぎは教育現場において学力低下の原因であると指摘されています。

東北大学の川島隆太教授が仙台市立中学校の全生徒2万2,390名を対象に調べたところ、学校でしか勉強しなくてもスマホを使わない生徒より、家でも勉強しているのにスマホを3時間以上使う生徒の方が成績が悪いという結果となりました。特に理科・社会・数学でその傾向が顕著に見られ、スマホの使用時間が長いほど平均点が下がるとしています。

原因として考えられるのは、

- スマホの使い過ぎによる集中力や記憶力の低下

- 睡眠への影響

- 紙の本を読む、手で紙に書くといった、運動技能を通して情報を脳に固定化する能力が低下

したためではないかと言われています。

スマホ依存症の診断方法

ここでは、スマホ依存症かどうかを見極めるための診断方法について詳しく紹介します。

スマホ依存症のセルフチェック項目

まずは、自分自身で簡単にできるセルフチェックから始めましょう。以下のような項目に複数当てはまる場合、スマホ依存の可能性が高いとされています。

- 起きてすぐスマホを手に取ってしまう

- スマホが手元にないと不安やイライラを感じる

- 食事中や会話中にもスマホをいじってしまう

- 寝る前に長時間スマホを見てしまう

- 使用時間が自分でコントロールできない

- SNSやゲームに没頭して他の予定を後回しにしてしまう

- スマホの使用をやめようとしても失敗する

これらの項目に4つ以上該当する場合は、スマホ依存症の傾向が強いと考えられます。

専門機関による診断方法

セルフチェックで依存傾向が見られた場合は、専門機関での診断を受けることも検討しましょう。精神科や心療内科では、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)やインターネット依存症の診断基準などに基づき、より正確な判断が行われます。

主な診断方法は以下の通りです。

- 問診・カウンセリング:生活習慣やスマホの使用状況について聞き取りを行う

- 心理検査:インターネット依存度チェックリストやスマホ依存尺度(SAS)などを使用

- 日常生活への影響評価:仕事・学業・人間関係に支障が出ていないかを確認

これらを総合的に評価し、スマホ依存症かどうかを判断します。

スマホ依存症の治し方・対策【子どもも大人も使える方法】

重度のスマホ依存症になってしまった人は、既に社会生活で大きな困難を抱えています。こうした人たちを治すために、さまざまな方法がとられ始めています。

Blockinでアプリの利用時間をコントロールする

Blockin:スマホ依存対策 スクリーンタイム制限 -Blockin

Blockinはスマホ依存対策アプリで、アプリ毎に1日の利用上限時間を決めたり、夜の時間帯だけ使わないなど、スマホの利用時間を適切にコントロールすることができます。

設定した上限や時間帯になると、アプリを使うことができなくなるので、ゲームやSNSなど、特定のアプ リを使い過ぎていると感じる人は、これで管理することをおすすめします。

サービスページ:https://blockin.life/jp

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1659162950

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=life.blockin

運動をする

適度な運動は集中力を高め、衝動を抑える効果があります。そのうえストレスや不安を和らげるのにも非常に有効とされており、スマホ依存の解決には最善の方法といえます。

スマホ依存症対策としてはどんな運動でも効果を発揮しますが、特に有効な運動としては

- 週に2時間程度、6か月間に最低52時間運動する

- 短くても長期間継続する

- 有酸素運動など、心拍数が上がる運動が望ましい

といった検証結果があることから、スマホ依存からの脱却には、散歩やランニング、サイクリング、水泳といった継続性のある運動がおすすめと言えるでしょう。

寝室からスマホを遠ざける

スマホが及ぼす睡眠への悪影響を排除するには、寝室からスマホを離し、別の部屋に置くようにしましょう。目覚ましにスマホを使っている人は、目覚まし時計を使うようにしてください。

大事なのは、就寝1〜2時間前にはスマホを使うのをやめることです。寝るまでの間に何か見ないと落ち着かないという人は、紙の本や雑誌を読むようにしましょう。

アプリ(特にゲーム・SNS)を整理・削除する

特によく開いてしまうアプリはフォルダを作って整理し、ホーム画面の2ページ目以降に隠してしまいましょう。開くまでに余計な手間を入れることで、無駄な使用頻度を減らす効果があります。またゲームやSNSなど、依存度が高いアプリは思い切って完全に削除しても良いと思います。

脱スマホ依存は他人に関わってもらう

これまでの方法は、すべて自分が自発的に行うものです。しかし、人はみな意志が弱いものであり、依存症である当事者はなおさらです。脱スマホ依存は一人で行わず、家族や同僚、友人に協力してもらい、上記の取り組みがちゃんとできているかを確認してもらうと良いでしょう。

子どもと大人の治療法に違いはある?

子どもとスマホとの付き合いは、特に慎重にならなければなりません。子どもは衝動を制御する力が弱いため、より依存症に陥りやすく、治すのにも大人とは異なる工夫が必要になります。

子どもがスマホに依存している場合、治すのに必要な取り組みとしては

- 子どもに自分専用スマホを与えず、親と共用で利用時間を管理する

- 親自身がスマホを使うところを子どもに見せない

- スマホに頼らない遊びをさせる

- 子どもの興味のあるもの、好きなことに気づき支援する

など、親が率先してスマホとの距離の取り方を理解し、適切な付き合い方を丁寧に教えていく必要があります。

スマホ依存症のデメリット

スマートフォンは現代生活に欠かせないツールですが、過度に依存してしまうと、日常生活にさまざまな支障をきたします。

スマホ依存症には、身体的・精神的な健康への悪影響はもちろん、人間関係や金銭面、仕事・学業のパフォーマンスにまで悪影響を及ぼすことがあります。以下では、特に深刻なデメリットについて詳しく解説します。

心身に悪影響を及ぼす

スマホ依存が続くと、まず最初に表れやすいのが身体と心の不調です。たとえば、就寝前に長時間スマホを操作する習慣は、睡眠リズムを狂わせ、慢性的な寝不足や疲労感を引き起こします。

ブルーライトの影響で眠気が抑制されることも、入眠の妨げになる原因のひとつです。さらに、目を酷使することによる視力低下やドライアイ、スマホを見下ろす姿勢が原因となる首や肩の痛みも無視できません。

また、SNSなどの情報に過敏に反応してしまい、不安感やストレスが増すといった精神面での悪影響も報告されています。スマホの過剰使用は、心と体のバランスを崩す大きな要因となるのです。

人間関係の悪化につながる

スマホ依存が進むと、人との関わり方にも影響が出始めます。食事中や家族との会話中でもスマホを手放せず、コミュニケーションの時間が著しく減ってしまうケースは珍しくありません。

特に親子や夫婦の間では、相手がスマホばかり見ていることで「無視されている」と感じ、関係性がぎくしゃくしてしまうこともあります。

また、SNSを通じて他人の生活と自分を比較してしまい、「自分は劣っている」と感じることで、孤独感や自己肯定感の低下につながることもあります。

スマホは「つながりの道具」であるはずなのに、依存が進むと現実の人間関係を疎かにしてしまい、結果として孤独感が増してしまうという皮肉な状況を生むこともあるのです。

生産性が低下する

スマホ依存が進むと、短時間のつもりで触ったつもりがいつの間にか数十分、あるいは数時間が経過してしまうことも少なくありません。通知が来るたびに注意がそちらへ向いてしまい、集中力が途切れることで、本来の作業効率が著しく落ちてしまいます。

また、SNSや動画アプリのコンテンツは刺激が強く、脳が報酬を感じやすいため、勉強や仕事のような「地道な努力」を続ける力が弱まるとも言われています。

こうした習慣が積み重なると、成績の低下や仕事の評価にも影響を与え、自己肯定感のさらなる低下を招いてしまう可能性もあります。

金銭的な負担が増える

スマホ依存症が引き起こす影響は、健康や人間関係だけにとどまりません。実は、家計や金銭管理にも悪影響を及ぼすことがあります。

たとえば、スマホゲームへの課金や、SNSやショッピングアプリでの衝動買いが習慣化すると、毎月の出費が想定以上に膨らむことがあります。

特にクレジットカードや電子マネーと連携していると、現金を使う感覚が薄れ、「気づいたら高額な請求が来ていた」という事態にもなりかねません。

こうした支出は一時的な満足感をもたらす一方で、貯金ができなかったり、必要な場面でお金が足りなくなったりといったリスクを伴います。

スマホ依存症にならないための対策

まだスマホ依存症ではない人でも「私は大丈夫」とは言えません。これまで述べたように、スマホが人間を引きつける仕組みはとても巧妙かつ強力なため、誰もが知らぬ間に依存してしまいかねないからです。

スマホ依存症にならないためには、先ほどの依存症の治し方を自分でも実践することが大事です。

それ以外にもスマホ依存症にならないための対策としては、以下のようなものがあります。

- 対策①不要な通知は全てオフに

- 対策②職場、教室など集中すべき場所ではスマホは別の部屋に置く

- 対策③人と会っている時はスマホは別の部屋かバッグの中にしまう

- 対策④スポーツや読書などスマホを使わない趣味をつくる

なお筆者の場合、通勤時は常に紙の本を2〜3冊所持して、行き帰りの電車の中で読むことを習慣にしています。図書館で借りた本なら期限が限られているので、スマホに気を取られず集中して読むことができるのでおすすめです。

スマホ依存症に関するよくある質問

ここでは、スマホ依存症に関して多くの人が気になっている質問に対して、わかりやすく解説します。

スマホ依存症は病気として認められているの?

スマホ依存症は、現時点では日本の医療制度上では単独の病名としては明確に分類されていないことが一般的ですが、実際には精神科や心療内科で治療対象となるケースが増えています。

特に「インターネット依存症」や「ゲーム依存症」といった形で分類され、同様の症状として扱われることがあります。

WHO(世界保健機関)も2019年に「ゲーム障害」を疾病として認定しており、スマホを介した依存もこの文脈で理解されつつあります。

子どもがスマホ依存かもしれないとき、親はどう対応すべき?

子どもが長時間スマホを手放さず、日常生活に支障が出ている場合、親としては非常に心配になるものです。頭ごなしに取り上げたり禁止したりすると、かえって親子関係が悪化する恐れがあります。

まずは子どもの話をじっくり聞き、「なぜスマホに夢中なのか」「どんなコンテンツにハマっているのか」を理解することが解決の第一歩となります。

その上で、使用時間にルールを設けたり、一緒に代替となる趣味や活動を探したりすることが効果的です。また、スクリーンタイムの管理アプリを活用するのも有効な手段です。

さらに、学校の先生やスクールカウンセラーにも相談し、家庭だけで抱え込まないことがポイントです。

大人もスマホ依存になりますか?その原因は?

スマホ依存は若年層だけの問題ではなく、実は多くの大人もそのリスクを抱えています。

仕事や家事の合間にスマホを手に取ることが習慣になっていたり、ストレス発散の手段としてSNSや動画を見続けたりするケースは珍しくありません。

大人の場合、「なんとなく疲れている」「考えごとをしたくない」といった心理的な要因から、無意識にスマホに逃げてしまう傾向があります。

また、テレワークの普及でオンとオフの境目があいまいになり、長時間スマホを使い続けることが当たり前になってしまった人も多いようです。

スマホ依存症とSDGs

スマホ依存症は、放置すれば確実に心身の健康を害していきます。そして、世界中でスマホ依存症に悩む人々が増えることは、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」達成に大きな障害となります。

関連ターゲット

- 3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。

- 3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。

スマホ自体は薬物やアルコールではないものの、その依存性と健康への影響を考慮すれば、十分に危険因子とみなすことはできるでしょう。

また、スマホ依存症によって多くの子どもや学生が学力・知力の低下を被れば、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」の達成も危ういものになりかねません。

関連ターゲット

- 4.1 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。

まとめ

スマホは私たちの社会と生活を一変させ、多大な利便性と技術革新の基盤となってきました。

しかし同時に、スマホ依存症という、人間の心と体の健康を蝕む弊害をももたらしています。

現在、その問題は徐々に知られ始めてはいるものの、その本質とさらなる危険性についてはまだ多くの人が認識していません。

スマホ依存症が持つ恐ろしさを十分に理解した上でスマホを上手に活用していく。それは、健康で豊かな生活を享受していくために、私たち全員が心得なくてはいけないことなのです。

参考文献・資料

スマホ脳:アンデシュ・ハンセン著/新潮社,2020年

スマホ脳の処方箋 10の生活改善テクニックで脳の疲れがみるみるとれる!:奥村歩著/あさ出版.2022年

数字で見たスマホの爆発的普及(5年間の量的拡大) – 総務省

令和4年版 情報通信白書|総論 – 総務省

スマホの依存による私生活への影響とは?スマホ依存症になってしまった場合の対処法についても解説! – あらたまこころのクリニック | 名古屋市瑞穂区の心療内科・精神科 (mentalclinic.com)

スマホ依存とは?うつとの関係や対処法|うつ病治療の品川メンタルクリニック (shinagawa-mental.com)

“スマホが学力を破壊する”これだけの根拠 3時間触ると2時間の勉強がムダに | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

日本で一番多い心の病「依存症」。人口の推計10%がスマホ依存症の日本は「実は依存症大国」だった | 集英社オンライン | 毎日が、あたらしい (shueisha.online)

大人も子供も要注意! スマホ依存症の症状と対策 | TONE公式コラム|トーンモバイル

スマホ依存を抜け出す13の方法 | ハフポスト LIFE (huffingtonpost.jp)

この記事を書いた人

shishido ライター

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。