マヨネーズやケチャップの賞味期限は以前、外装袋に表示されていました。そのため、袋を捨ててしまうと、分からずに不便な思いをした方も多いと思います。

これを受け、今ではキャップの天面に賞味期限が印字されるようになり、誰もがいつでも認識できるようになりました。これは、ユニバーサルデザインと言われています。

早速ユニバーサルデザインとは何か、詳しく見ていきましょう!

目次

ユニバーサルデザインとは

引用元:メガハウスおもちゃ情報サイト メガトイ「ルービックキューブユニバーサルデザイン」

ユニバーサルデザインとは「すべての人のためのデザイン」という意味で、年齢・性別・国籍・障がいなどにかかわらず、「誰もが利用できるデザイン」を指します!

誰もが利用しやすく暮らしやすい社会を目指すデザイン

ユニバーサルデザインは、私たちの身近な場所でも導入されています。例えば、駅で見かける幅の広い自動改札は、車椅子やベビーカーを利用している人や、つえを突いて歩く人、キャスター付きのバッグを持っている人など、多くの人が通りやすいようにつくられているのです。

この改札のように街や建物、製品、システム、サービスなどを、誰もが利用しやすいデザインにすることで、暮らしやすい社会をつくろうという考え方が、ユニバーサルデザインの根本にある考え方です。

ユニバーサルデザインは完璧ではない

ユニバーサルデザインがどれだけ「誰もが利用しやすいデザイン」が考慮されていても、必ずしもすべての人に適応する訳ではありません。

例えば、手を使わずに脱ぎ履きができる靴は、両手の不自由な人には適しています。しかし不自由なく手は使えるけれど、歩行に不安を抱えている人にとっては、この靴は不便に感じるかもしれません!

つまり、人によって「使いやすさ」は異なることは理解しておく必要はあるでしょう。

ユニバーサルデザインとアクセシブルデザイン

「ユニバーサルデザイン」は、日本とアメリカのみで使われている言葉で、全世界共通という訳ではありません。例えばヨーロッパでは「デザインフォーオール(みんなのデザイン)」「ユーザビリティー(使いやすさ)」が一般的です。※[1](カッコ内は著者)

世界で共通する言葉としては、「アクセシブルデザイン(利用しやすいデザイン)」があります。

これは、「すべての人に適応するデザインは不可能である」という意見から生まれた言葉です。

バリアフリーとの違いは?

ユニバーサルデザインの定義を見ると、バリアフリーと何が違うのか疑問に思う方もいると思います。

バリアフリーとは「障害のない」という意味で、特定の人が使いやすいように、すでにある「障害を取り除く」という考え方です。

階段の上り下りが難しいと感じている人のために、もともとなかった手すりを新たに付ければ、その人にとっての階段という障害を取り除く、という意味でバリアフリーになります。

つまり、設計段階で誰もが使いやすい状態を目指すユニバーサルデザインとは明確な違いがあるので、場面によって使い分けする必要があるでしょう。

続いては、ユニバーサルデザインの歴史について、順を追って見てみましょう。

ユニバーサルデザインの歴史

ユニバーサルデザインの歴史が始まる以前の1963年、デンマークで「ノーマライゼーション」という、ユニバーサルデザインの概念に近い思想が提唱されました。

ノーマライゼーションとは、障がい者が一般市民と同じように

- 普通の生活を送る

- 権利が保障される

といった環境整備を目指す理念です。

この考えは北欧諸国から世界へと広まり、徐々にアメリカにも浸透していきます。その後、ユニバーサルデザインの歴史が始まりました。

1960年代アメリカで障害を持つ人が急増

また、この頃(1961年)のアメリカでは、戦争により障がいのある人たちが急増しました。そこで米国国家規格協会(ANSI)は、障がいがある人の使いやすい建築物、および設備の技術的な基準である「アクセス権保護の基準」を発表します。障がいがある人々の物理的、精神的な障壁を取り除く目的で、この基準がつくられたのです。※[2]

その後、障がい者の権利保護が進められ、法律なども整備されていきます。アメリカの法律の流れについては下記の表をご覧ください。

・1968年 建築バリアフリー法

連邦政府の施設、および連邦の予算を用いて設計、建設、改築またはリースされている施設をバリアフリーにする法。※[3]

・1973年 リハビリテーション法

職業リハビリテーションプログラムを保証した上で、雇用や個人の生活を支援し、雇用主を援助するための法。※[4]

・1975年 障がい児のための教育法

6~21歳までの障がい児に、無償で適切な公教育を提供する法。※[5]

・1988年 公正住宅修正法

住宅の譲渡・賃貸・融資において、人種、肌の色、宗教、性別、障がい、婚姻(家族状況)、国籍の差別を禁じる法。※[6]

・1990年 障害をもつアメリカ人法(ADA法:AmericanswithDisabilityAct)

ADA法の制定は、ユニバーサルデザインが提唱される大きなきっかけとなります。次の章で詳しく見ていきましょう。

1990年代にロナルド・メイス氏が「ユニバーサルデザイン」を提唱

ADA法では、「公共で使用するものは、障がいのある人含めすべての人が使えなければならない」と定められました。

例えば「建物には、車いす使用者が入れるスロープを作らなければならない」と規定されています。しかしこの時、スロープの設置場所に関しては細かく決められていなかったため、場合によっては建物の裏手に設置されてしまい、車いす利用者にとって利用しにくい実情がありました。

そこで法律によるものではなく、誰もが使いやすいものやサービスなどの提供を目指す「概念」をつくる運動が発足しました。その運動の中心人物がロナルド・メイス氏です。

メイス氏は、「あらゆる体格、年齢、障がいの有無に関わらず、誰もが利用できる製品、環境を創造する」という「ユニバ―サルデザイン」を提唱しました。※[7]

【補足】ロナルド・メイス氏とは

ここで、ロナルド・メイスという人物について少し確認しておきましょう。

ロナルド・メイス氏(1942-1998)は9歳でポリオ※に感染し、以後車いすを使用していました。当時、公共施設の多くは障がい者にとって使いにくい仕様でした。そのため、メイス氏がノースカロライナ州立大学デザイン科に在学している間は、階段の上り下りも人に運んでもらわなければならなかったと言います。

卒業後、メイス氏は建築を学び、1989年にノースカロライナ州・アクセシブルハウジングセンター(NorthCarolinaStateUniversityCenterforAccessibleHousing)を設立。これは後に、ユニバーサルデザインの開発や促進を行う「ユニバーサルデザインセンター」に発展しています。

そして1992年、障がい者の尊厳・平等・独立・雇用を促進したとして、アメリカ大統領の功労賞を受賞しました。※[8]

1990年代に日本に広まる

日本では、アメリカでユニバーサルデザインの概念が生まれる以前から、障がいや年齢にかかわらず、誰もが使いやすいもの、施設、サービスを提供する取り組みが始められていました。

その流れで1991年にバリアフリー社会を実現することを目指す、市民団体「E&Cプロジェクト」(※現在は、公益財団法人共用品促進機構)が発足しています。そして障がい者や高齢者、生活に不便を感じている人にも利用しやすい、共用品・共用サービスを開発、普及させる活動を行いました。

その後、多くの産業界の努力により共用品は増えていき、ユニバーサルデザインも広まっていきました。

◯1998年

日本は、国際標準化機構(ISO)に対して、「高齢者および障がいのある人たちへの配慮設計指針」という、使いやすいものをつくるための参考書を提案。後にISO/IECGude71と呼ばれた規格では、ユニバーサルデザインの思想や方法論を含む「アクセシブルデザイン」という言葉が採用されます。

◯2003年

高齢者および障がいのある人々のニーズに対応した、利用しやすい製品やサービス、環境の開発を目的とした規格を、日本工業規格(JIS)として制定。

このように、共用品・共用サービスから始まったバリアフリーへの努力は、ユニバーサルデザインの概念ともつながりを持ちながら、現在に至っています。

ユニバーサルデザインの7原則

ロナルド・メイス氏によって提唱されたユニバーサルデザインは、1997年に使いやすい製品や環境とはどうあるべきかを具体的に示した「7つの原則」が定められました。

このユニバーサルデザインの7原則は、

- 原則:基本的な考え方

- 定義:デザインの方向性

- ガイドライン:必要とされる基本条件

の3つから構成されています。

※「ユニバーサルデザイン7原則」の日本語訳の全文は、国立研究開発法人建築研究所で公開されています。

ここでは、7つの原則、定義とガイドラインをそれぞれ説明していきます。

誰もが公平に使える

原則1の定義は「誰にでも利用できるようにつくられており、容易に入手できること」です。

ガイドラインでは、誰もが同じ方法で使えるようにすることや、使い手にとって魅力あるデザインにすることと定められています。

また、差別感や屈辱感が生じないようにする、プライバシーや安心感、安全性を得られるようにするなど、精神的に苦痛を感じないものにしないことも条件です。

使う時の自由度が高い

原則2の定義は「使う人のさまざまな好みや能力に合うようにつくられていること」です。

右利き・左利きのどちらでも使えるようにしたり、使い方を選べたりするようなデザインでなければなりません。

また、正確な操作がしやすいようにする、使う人の速さに合わせられるようにするという、利便性も追求します。

使用方法が簡単で分かりやすい

原則3の定義は「使う人の経験や知識、言語能力、集中力に関係なく、使い方が分かりやすいこと」です。

使い方を複雑にせず、直感的に分かるようにしたり、誰にでも理解できる用語や言い回しにしたりする必要があります。

加えて、操作するためのガイダンスや操作確認を効果的に提供するなど、使う人の補助についても挙げられています!

欲しい情報がすぐ理解できる

原則4の定義は「使用状況や、使う人の視覚、聴覚などの感覚能力に関係なく、必要な情報が効果的に伝わるようにつくられていること」です。

絵や文字、手触りなど、異なる方法で大切な情報を伝えることや、できるだけ強調して読みやすくすることなどが挙げられています。

また、手引きや指示が簡単にできるように、情報をできるだけ区別して説明しやすくしなければなりません。

ミスや危険につながらないデザイン

原則5の定義は「うっかりしたり、意図しなかったりした行動が、危険や思わぬ結果につながらないようにつくられていること」です。

危険やミスを防ぐように配慮をすることや、たとえ誤っても、安全に使用できるように設計するようにします。

注意が必要な操作を、無意識のうちに行ってしまわないようなデザインであることも重要です。

体への負担が少なく楽に使える

原則6の定義は「効率よく、気持ちよく、疲れないで使えるようにすること」です。

力を入れずに自然な姿勢で使えるようにしたり、同じ動作を何度も繰り返したり、身体に無理な負担が長時間かかったりするのを最小限にする必要があります。

使いやすい大きさと空間の確保

原則7の定義は「どんな体格や姿勢、移動能力の人にもアクセスしやすく、操作がしやすいスペースや大きさにすること」です。

立っていても座っていても、楽に手が届くようにします。

また、補助具や介助者のためのスペースを十分に確保するという、当事者ではない人の操作のしやすさも考える必要があります。

※これら7原則すべてが、どのようなデザインにも当てはまるとは限りません。

ユニバ―サルデザインの7原則は、デザイナーができるだけ多くの人の要求に応えられるようなデザインを目指す「指針」ととらえられています。

ここまで、ユニバーサルデザインの概要について詳しく見てきました。では、なぜユニバーサルデザインが近年、注目を集めているのでしょうか。

ユニバーサルデザインが注目されている理由

障がい者の権利保障

障がいがあることで障がいのない人との不平等が生じてしまうことは問題です。

このような障がい者の人権に関する動きとして、これまで国連でも条約などが採択されてきました。

例えば1981年に国連「国際障害者年」が掲げられました。「完全参加と平等」というテーマが掲げられ「障害者が社会に完全に参加し、融和する権利と機会を享受することに向けること」を目的としています。※[10]

さらに2006年には国連「障害者権利条約」(日本は2007年に署名)が採択されました。この条約の一般原則として、「障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等」※[11]などが定められています。

特に、ユニバーサルデザインの原則1に掲げられた、差別感や屈辱感を生じさせない配慮は、不平等を解消するための重要な条件の一つでしょう。

少子高齢化社会

日本を始めとした先進国は、少子高齢化という課題を抱えています。

加齢が進むにつれ、視力・聴力・筋力などの身体的機能だけでなく、理解力や判断力、記憶力などの認知機能も低下し、以前のように日常生活が送れない状況も考えられます。

そのような状況でも、一人一人が明るく暮らせることは重要です。

令和3年版の高齢社会白書によると、日本の高齢化率は令和3年の28.8パーセントから、令和47年には38.4パーセントに達する予想です。

<将来推定人口から見る高齢化率>

| 年 | 高齢化率(パーセント) |

|---|---|

| 令和3年(2021) | 28.8 |

| 令和18年(2036) | 33.3 |

| 令和47年(2065) | 38.4 |

高齢化率が上がるにつれ、ユニバーサルデザインの原則すべてを包括した製品やサービスのニーズはますます高まるでしょう。

グローバル化

最近では、多言語で表示された交通機関の標識や案内板を見る機会が増えました。

日本は、観光や就労目的で訪日する外国人の数は増加傾向にあります。コロナウイルスの感染拡大が落ち着いたことで、訪日外客は急増しています。

- 2023年1月 1,497,300人

- 2024年1月 2,688,100人

- 2025年1月 3,781,200人

(引用元:JNTO日本政府観光局「訪日外客統計(報道発表資料)」)

さらに令和3年1月1日現在の住民基本台帳人口は、外国人住民は約367万人で、比率は2.96パーセントとなっています。※[12]

外国人が安心して暮らすためには、言語や文化、習慣の違いに配慮した対応が必要です。

例えば災害時に、言語の壁や習慣の違いなどにより、外国人へ命に関わる情報が届かなかったり、必要な支援が提供できなかったりなどの課題が残されています。

2011年の東日本大震災では、テレビのニュースで流れる「避難」の意味が分からず、避難所に行くのが遅れたという外国人もいました。※[13]

ユニバーサルデザインにより、欲しい情報や使用方法がすぐに理解できれば、こういった障壁の解消に役立つでしょう。

世界のユニバーサルデザイン導入事例

続いては、世界のユニバーサルデザインの導入事例を紹介します。ここでは、

- ユニバーサルデザインの発祥となったアメリカ

- ノーマライゼーションの思想が最初に広まったノルウェー

の事例をピックアップしました。

【アメリカ】ロータリー・プレイガーデン(カルフォルニア州サンノゼ)

こちらは公園の中に設置された砂場の写真です。(砂はほとんどなくなっています。)

写真を見ると、3カ所の段差で構成されていることがわかります。手前の一番高い場所は、車いすでも使用しやすいよう蹴込みがあるほか、安全性を考えてフチや角が丸く作られています。※[14]

3種類の段差があることで、年齢や身体的特徴が異なる子どもがそれぞれ自分の状況に合わせて遊べる、ユニバーサルデザインの良い例と言えるでしょう。

【ノルウェー】エレベーターとエスカレーターを1カ所に設置

ベルゲン空港では、空港ゲートに乗り付けるバスや車は地上階、LRTは地下階に配置され、エレベーターでつながれています。

地上と地下が一目で見渡すことができることから、複雑な経路をたどることなく、空港ゲートと交通機関の行き来が可能であることが分かります。

アクセスしやすいことは、ユニバーサルデザインの大きな特徴です。

日本の身近にあるユニバーサルデザイン導入事例

次に、日本の事例を確認しましょう。

社会・モノ・情報に分けて紹介します。

【社会】

| 事例 | 解説 |

|---|---|

| 自動ドア | 両手がふさがっていたり、台車やベビーカーを押していたりするときも簡単に出入りができるため、高齢や障がい者などが利用しやすい |

| バリアフリートイレ | 広い作りで手すりやオストメイトも付いていることで、車椅子、足が不自由な高齢者、人工肛門で生活する方も利用できる |

自動ドア

私たちにとってはなじみのある自動ドアはユニバーサルデザインの1つです。大きく重いドアでも自動で開くため、力を使う必要がありません。両手がふさがっていたり、台車やベビーカーを押していたりするときも簡単に出入りができるため、高齢や障がい者などが利用しやすいのが特徴です。

バリアフリートイレ

バリアフリートイレは、車いす使用者でも広い空間で利用できるのが特徴です。高齢者や子ども連れにとって、外出時のトイレはハードルが高いでしょう。そこで手すりがついているバリアフリートイレならば、誰でも焦らずゆっくりと利用ができます。

【モノ】

| 事例 | 解説 |

|---|---|

| シャンプーの容器の突起 | 目が不自由な方も、突起を触ることでシャンプーかリンスか判別できる |

| ジャム容器のふたのくぼみ | 蓋に窪みがあることで握力が弱いひとも開けやすく、瓶に点字がついていることで目が不自由な方も判別しやすい |

シャンプーの容器の突起

写真(左)の左側のシャンプー容器には、側面に突起がついています。対して右側のリンスの容器には突起はありません。

また、ポンプ式シャンプーのポンプ頭部にも突起がついており、目で確認することなく、手で触ってシャンプーとリンスを区別できます。

ジャム容器のふたのくぼみ

ジャムなどの容器には、握りやすいように瓶のふたにくぼみがあります。また瓶の側面には点字でメーカー名やジャムと入っている商品もあります。

力の弱い人や目の不自由な人でも使いやすいデザインにすることで、より多くの人に手に取ってもらえるようになります。

【情報】

| 事例 | 解説 |

|---|---|

| ピクトグラム | 直感的に理解でき、高齢者や子ども、外国人など細かい文字が見えにくい人や日本語不得意な人も理解できる |

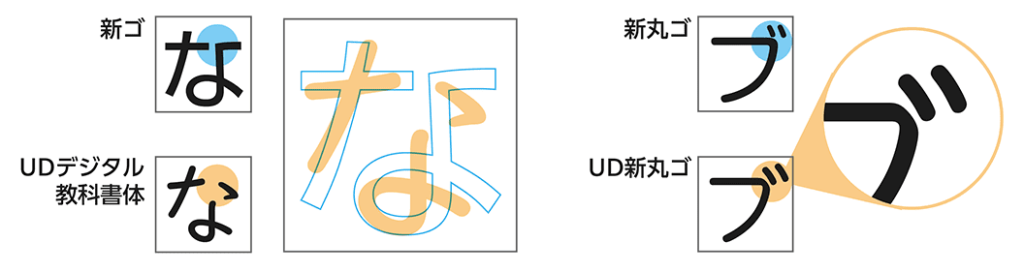

| ユニバーサルデザインフォント | 文字が潰れてしまうことを防ぎ、シンプルにすることで弱視や老眼の人も読みやすい |

ピクトグラム

街の中や商業施設などで見かけるピクトグラムは、その場ですぐに意味が理解できるのが特徴になります。

文字を使わなくても、直感的に情報を得られるため、高齢者や子ども、外国人など文字が読みにくい人にも適しています。

ユニバーサルデザインフォント

弱視や老眼の人にも見やすい文字として「ユニバ―サルフォント」が開発されています。文字がつぶれてしまうことを防いだり、シンプル化することで、文章が読みやすくなるといった効果があります。

身の回りにあるユニバーサルデザインに関係するマークの種類

その他にも、暮らしの中で見かけるマークには、ひと目ですぐに意味を理解したり、それを身につけている人へ配慮が必要だと知ることができたりするものがあります。

ここで紹介するマークには「誰もが利用しやすく暮らしやすい社会を目指す」という、ユニバーサルデザインの意味が込められています。

マタニティマーク

マタニティマークは、妊産婦が交通機関などを利用する際に身につけ、周囲が配慮しやすくするためのものです。

さらに交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関などがマタニティマークの取り組みや呼びかけポスターとして掲示し、妊産婦に優しい環境づくりを推進しています。※[15]

高齢運転者マーク

高齢者運転マークは、70歳以上で自動車を運転する人が使用するマークです。昨今、高齢者の交通事故が問題となっています。そこで、高齢者運転マークを自身の自家用車(普通自動車)の前面と後面の両方に貼り付けることで、周りの運転手に対する注意喚起の役割を果たしています。

また、このマークを付けた普通自動車に幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されるため、運転者が安全に通行できるよう配慮されています。

身近にある文房具のユニバーサルデザイン例

ユニバーサルデザインが取り入れられた文房具は、誰でも使いやすい工夫がされています。これらの文房具は、年齢や利き手、力の強さに関係なく、多くの人が快適に使えるよう工夫されています。

ここでは、6つの文房具について紹介します。

ボールペン

ユニバーサルデザインのボールペンは、誰でも使いやすいように工夫されています。例えば、太いグリップやラバー加工が施されたものは、握力が弱い人や長時間使う人でも疲れにくいです。

また、ノック式や回転式のデザインはワンタッチでも簡単に操作できます。軽い筆圧でも書きやすい低粘度インクが採用されているものも多いです。これらの工夫により、年齢や利き手に快適に使用できます。

ハサミ

ユニバーサルデザインのハサミは、汎用性と安全性を確保しています。左右の手でも使える対称的なデザインや、握力が弱い人向けのバネ付きハサミなどがあります。

手のリング部分が大きく、指が入りやすい形状のものは、子どもや高齢者にも使いやすいです。また、刃に特殊な加工が施され、軽い力でもスムーズに切れるタイプも増えています。

修正テープ

修正テープのユニバーサルデザインは、手軽にきれいな修正ができるよう工夫されています。例えば、左右どちらの手でも使える対称デザインや、握りやすい曲線フォルムが特徴です。テープの残量が確認できる透明ケースや、軽い力でスムーズに引ける設計も便利です。

また、テープ幅の種類が豊富で、小さな文字や広範囲の修正にも対応可能です。これらの工夫により、子どもから高齢者まで簡単に使える修正テープが実現されています。

規定

ユニバーサルデザインの定規は、測定や線引きを快適に行えるよう工夫されています。例えば、目盛りが大きく、読みやすいフォントを使用したものは、視力が弱い人にも便利です。また、滑り止め付きの定規は、紙の上でずれにくく、正確な線を引くことができます。

さらに、中央に持ちやすい穴があるタイプは、安定して持ちやすく、手が滑りにくいです。これらの工夫により、子どもから大人まで幅広く使いやすいデザインになっています。

鉛筆

ユニバーサルデザインの鉛筆は、誰でも快適に筆記できるよう考えられています。例えば、三角軸の鉛筆は指にフィットしやすく、長時間書いても疲れにくいです。また、通常の鉛筆より太めの軸のものは、小さな子どもや握力が弱い人にも握りやすくなっています。

さらに、芯が折れにくい設計や、濃くなめらかに書ける芯の改良も進んでいます。これらの工夫により、さまざまな人が快適に使える鉛筆が実現されています。

消しゴム

ユニバーサルデザインの消しゴムは、軽い力でしっかり消せる工夫がされています。例えば、紙ケース(スリーブ)にカットが施されているものは、消しゴムを出しやすく、握力が弱い人でも使いやすいです。

また、粒子が細かく、軽い力でよく消えるものは、子どもや高齢者にも適しています。さらに、持ちやすい形状のものや、折れにくい強度を持つものも登場しています。これらの工夫により、誰でも快適に使用できる消しゴムが実現されています。

学校にあるものでユニバーサルデザインを採用しているアイテム

学校では、すべての生徒が快適に学べるユニバーサルが採用されています。例えば、デザインが高く調整が可能な机や椅子は、体格に関係なく使いやすい設計です。

黒板やホワイトボードは低反射で、電子教材は視覚や聴覚に障害がある生徒にも対応しています。また、バリアフリートイレやスロープの設置、ポイント字ブロックなども整備されています。

教室の設備・家具

学校の教室には、すべての生徒が快適に学べるようユニバーサルデザインが取り入れられています。例えば、高さ調整ができる机や椅子は、成長や体格の違いに対応できます。

また、机や椅子の角を丸くすることで安全性を向上させています。可動式の机や椅子を導入することで、グループ学習や個別対応がしやすくなります。さらに、車いすでも使いやすい設計の机を用意するなど、多様な生徒に配慮したデザインが採用されています。

黒板・ホワイトボード

黒板やホワイトボードは、視認性を高めるためにユニバーサルデザインが取り入れられています。例えば、低反射素材を使用することで、照明の光が映り込みにくくなり、目が疲れにくくなります。また、文字がはっきりと見える高コントラスト仕様のものもあります。

ホワイトボードは高さ調整が可能なタイプもあり、車いす利用者や低身長の生徒にも使いやすいです。これにより、すべての生徒が情報をスムーズに理解しやすくなっています。

トイレ・水飲み場

学校のトイレや水飲み場にもユニバーサルデザインが導入されています。例えば、バリアフリートイレは、車いす利用者や身体の不自由な生徒でも使いやすいように設計されています。水飲み場は、高さの異なる蛇口を設置することで、低学年の児童や車いす利用者にも対応しています。

また、センサー式の蛇口を導入することで、力が弱い人でも簡単に使用でき、衛生面でも優れています。これにより、すべての生徒が快適に利用できます。

音環境

学校の音環境にもユニバーサルデザインが活かされています。例えば、教室の壁や天井に吸音材を使用することで、反響を抑え、聞き取りやすい環境を作っています。難聴のある生徒のために、先生の声を均等に届けるスピーカーシステムやFM補聴システムが導入されることもあります。

また、チャイム音を優しい音にすることで、聴覚過敏の生徒にも配慮されています。これらの工夫により、すべての生徒が快適に学べる環境が整えられています。

給食関連

学校の給食にもユニバーサルデザインが取り入れられています。例えば、アレルギー対応メニューを用意することで、食物アレルギーを持つ生徒も安心して食事を楽しめます。また、食器は軽くて持ちやすい素材が使われ、すべりにくい設計になっているため、小さな子どもや手の力が弱い生徒にも優しいです。

さらに、食事の盛り付けやメニューに配慮し、視覚的にも食欲をそそる工夫がされています。これにより、すべての生徒が安全に食事を楽しめます。

ユニバーサルデザイン導入に関する課題

このように、誰もが使いやすいユニバーサルデザインは、今後ますます増えていくことが予想されますが、取り組むに当たって課題も残されています。

ここではユニバーサルデザインの課題について見ていきます。

導入費用が高い

ユニバーサルデザインには「機能を増やす」「特別な加工が必要」などの理由で費用が高くなるケースがあります。

例えば、バリアフリートイレを導入する場合、便器や洗面台の他にベビーチェアや着替え台、オストメイト対応の流しなどが必要です。

すべてをセットで購入すると、1セット200万円台~と高額になります。車いす対応のみのトイレの場合、1セット30万円〜であることを考えると、その差は歴然です。※[16]

導入する際には、事前に予算計画などをしっかり立てておく必要があるでしょう。

狭い空間では場所をとる

ユニバーサルデザインを導入するには、誰もが無理なく動いて作業できるスペースを確保しなければなりません。そのため、限られた空間に取り入れる場合は注意が必要です。

例えば、先述のバリアフリートイレの場合、およそ2平方メートルの面積になりますが、車いす対応のみのトイレは、約1平方メートルとなります。

既存の場所に設置する場合は、十分な空間があるのかをあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。

ユニバーサルデザインの意外と知らない例や珍しい例

共遊玩具マークの「うさぎマーク」

共遊玩具とは、目や耳が不自由な子ども楽しめる玩具のことです。耳の不自由な子どもでも楽しめるおもちゃには、「うさぎマーク」と呼ばれるうさぎのマークがパッケージに付いています。

「うさぎマーク」が付いたおもちゃの場合、音での楽しむ他に光や振動などで楽しめるのが特徴です。

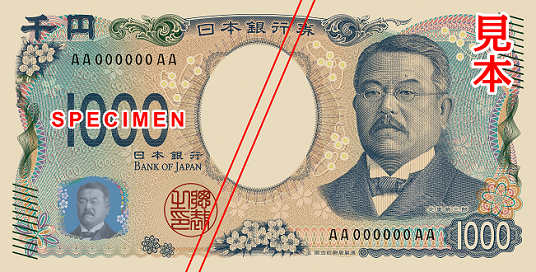

お札

引用元:国立印刷局 新しい日本銀行券特設サイト 新しい千円札について

2024年から導入された新紙幣では、ユニバーサルデザインの観点で旧紙幣から改善された点があります。

表面左下には11本の斜線が引かれており、より指感性に優れる形状になりました。券種毎に11本の斜線が配置される場所を変えることで、目が不自由な方も券種判別ができるようになっています。

また、表面と裏面の額面表示を大きくし、多くの人に馴染みのあるアラビア数字を使用し、漢字の使用は最小限にとどめています。

コンビニATM

ATMはこれまで、プライバシーを守るためにスペースが小さいことなどから、ユニバーサルデザインと相性の悪いものでした。

セブンイレブンに設置されているATMは、従来の画面サイズよりも20%大きく、明るい大きな画面と文字が特徴です。音声ガイダンスサービスを完備し、目の不自由な方も利用できるようになっています。

また、操作パネルやテンキーを低い位置に設置し、荷物置き部分も広くとるなど、高齢者や車椅子利用者にも配慮したデザインになっています。

ユニバーサルデザインと例に関するよくある質問

ここではユニバーサルデザインと例に関するよくある質問を5つ紹介していきます。

ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いはなに?

ユニバーサルデザインは、すべての人が最初から使いやすいように設計されたデザインのことを指します。一方、バリアフリーは、主に高齢者や障害のある人が利用しやすいように、既存の環境から障壁を取り除く工夫を指します。

例えば、ユニバーサルデザインの駅は最初からスロープやエレベーターを備えていますが、バリアフリーの駅は、後からスロープを追加するなどの改修を行います。ユニバーサルデザインは、より広範囲の人々に配慮した考え方です。

ユニバーサルデザインを考える際のポイントはなに?

ユニバーサルデザインを考える際は、すべての人が直感的に使いやすく、安全であることが重要です。

具体的には、

- 誰にとっても使いやすいか

- 情報がわかりやすいか

- 利用する際に負担が少ないか

- 適応性があるか

- デザインが美しく機能的

の5つのポイントが挙げられます。例えば、ユニバーサルフォントは視認性を高めるために作られており、文字を読むのが苦手な人でも識別しやすいように工夫されています。

ユニバーサルデザインはどの分野で活用されている?

ユニバーサルデザインは、建築、交通、教育、文房具、家電、医療など多くの分野で活用されています。例えば、建築分野では、スロープ付きの入り口や自動ドアが一般的です。交通分野では、低床バスや音声案内付きの電車が導入されています。

教育分野では、電子黒板やユニバーサルフォントの教科書が活用され、家電製品では、押しやすい大きなボタンやシンプルなデザインのリモコンが採用されています。これらは、すべての人が快適に生活できる環境を整えています。

ユニバーサルデザインの意外と知らない例は?

ユニバーサルデザインは身近な場所に多く存在しますが、意外と知られていない例もあります。例えば、ペットボトルのキャップには、力が弱い人でも開けやすいようにギザギザがついています。また、コンビニのレジ袋の持ち手は、指が入りやすく持ちやすい形状になっています。

さらに、一部のエレベーターには「ゆっくり閉まるボタン」が設置されており、足が不自由な人や高齢者に配慮されています。これらの工夫は日常生活をより快適にするために設計されています。

身の回りにあるユニバーサルデザインの珍しい例は?

普段意識しないものの、ユニバーサルデザインが取り入れられている珍しい例には、視覚障害者向けの点字つき紙幣や、色覚障害に配慮したカラーユニバーサルデザインの地下鉄路線図などがあります。また、カフェのメニューにピクトグラム(視覚的にわかりやすいアイコン)を取り入れることで、言語に関係なく注文しやすくなっています。

さらに、スマートフォンの「ダークモード」も、画面の明るさを調整し、視覚過敏の人や夜間でも快適に使用できるよう考えられたユニバーサルデザインの一例です。

ユニバーサルデザインとSDGsの関係性

最後にユニバーサルデザインとSDGsとの関係について確認しましょう。

SDGs(エスディージーズ)とは、2015年に国連サミットで採択された、17の目標と169のターゲットから成る、国際目標です。” Sustainable Development Goals ”の略で、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています。

2030年を達成期限とし、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを掲げています。

ユニバーサルデザインは、掲げられた17の目標のうちの3つと関わりがあります。

SDGs4「質の高い教育をみんなに」、SDGs10「人や国の不平等をなくそう」

SDGs目標4は、人種、性別、立場にかかわらず、誰もが教育を受けられるよう環境を整備することを掲げた目標です。また、SDGs目標10は、年齢、性別、障害、人種、民族、出自にかかわらず、誰もが社会の中で均等な機会を得られるようにすることを目指しています。

ユニバーサルデザインは誰もが平等な生活を送ることを目指しています。まちや学校、公園、公共施設などにユニバーサルデザインを導入することで、誰もが利用しやすく暮らしやすい社会を実現します。

また、どのような立場にあっても等しく教育を受けられ、障がいのある人とない人との間に格差が生じない環境づくりに貢献します。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

SDGs目標11は、持続可能なまちづくりに関する目標です。

ターゲットでは、

- 子どもや障がい者、高齢者のニーズに配慮し、安全で安価な交通機関を提供すること

- 弱い立場にある人々を保護するため、災害による犠牲者を減らすこと

- 子どもや高齢者、障がい者を含めた人々に、緑地や公共スペースを提供する

などが挙げられています。

例えば福島県では、「ふくしま型ユニバーサルデザイン」として、施設や交通、製品の開発などの「かたちのあるもの」だけではなく、情報やサービス、教育、意識づくりなど「かたちのないもの」のユニバーサルデザインにも力を入れています。

「かたちあるもの」として、

- 車道から離れた所にある点字ブロック

- 音でも知らせてくれる信号機

- 疲れたとき休憩できる歩道のベンチ

などがあり、

「かたちのないもの」として、

- 災害時における複数の通信手段による情報の提供

- 文字(外国語)、点字、音声など複数の知覚に訴える広報

- 絵・音声・点字・外国語などの多様なサインによる案内表示

を行っています。

そして、ユニバーサルデザインを加速させる一番の力は、「人を思いやる気持ち」であり、共感する心が新しい価値を生むと呼びかけています。※[17]

ユニバーサルデザインにより、「まち」をハードとソフトの両面で支えることで、人々が安心できる暮らしを実現することは、目標11の達成につながります。

まとめ

ユニバーサルデザインは誰もが利用しやすく、暮らしやすい社会を目指すデザインです。

しかし、すべての人が利用しやすいデザインというものは存在しません。人によって必要な使いやすさはそれぞれ違うため、選択肢を増やしていくことが大切です!

今は不自由なく生活している人でも、年齢を重ねるにつれ、身体的な不安を感じることもあるかもしれません。これから少子高齢化社会を迎え、さらにグローバル化が進めば、ユニバーサルデザインは今まで以上に重要な概念になるでしょう。

身近にある商品から、かたちのない思いやりのサービスまで、ユニバーサルデザインの応用範囲は広く、それだけ取り組み方もさまざまあります。

ユニバーサルデザインの7原則を参考に、SDGsとの関係づけながらアイデアを出してみましょう!

<参考文献>

※[1]ユニバーサルデザイン研究会編「増補版人間工学とユニバーサルデザイン新潮流」日本工業出版社株式会社

※[2]ユニバーサルデザイン研究会編「増補版人間工学とユニバーサルデザイン新潮流」日本工業出版社株式会社

※[3]DINF障害保健福祉研究情報システム「米国におけるバリア・フリー・デザインの動向」

※[4]内閣府「8.アメリカの障害者政策とモニタリングの枠組み」

※[5]DINF障害保健福祉研究情報システム「アメリカ合衆国の障害児教育関係法」

※[6]DINF障害保健福祉研究情報システム「『ノーマライゼーション 障害者の福祉』 2011年12月号」

※[7]ユニバーサルデザイン研究会編「増補版人間工学とユニバーサルデザイン新潮流」

※[8]Britannica“RonaldL.Mace”

※[9]公益財団法人共用品推進機構

※[10]国際障害者年IYDP1981年

※11]外務省「障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)」

※[12]総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のポイント(令和7年1月1日現在)」

※[13]NHK東日本大震災アーカイブス「外国人たちの震災体験」

※[14]インクルーシブな遊び場づくりみーんなの公園プロジェクト「公園を知る『海外事例』No.30公園訪問inサンノゼ・アメリカ(前編)~ロータリー・プレイガーデン~」

※[15]厚生労働省「マタニティマークについて」

※[16]LIXIL「多機能トイレパック」「車いす対応便器」、TOTO「コンパクト多機能トイレパック/コンパクト・バリアフリートイレパック」「大便器まわり」

※[17]福島県「ユニバーサルデザイン資料集」

ユニバーサルデザイン研究会編「増補版人間工学とユニバーサルデザイン新潮流」日本工業出版社株式会社

蟹江憲史著「SDGS(持続可能な開発目標)」中公新書

独立行政法人国立特殊教育総合研究NationalDisabilityAuthority(NDA)

国立研究開発法人建築研究所

JITSUKEN(ジツケン)内閣府認証 特定非営利活動法人実利用者研究機構

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。