2011年の東日本大震災は、東北地方に大きな傷跡を残し、今なおその影響は各地に残っています。宮城県に住む両親や友人が被災した筆者にとっても、郷里に対する思いをより強くする出来事になりました。あの震災は何だったのか、この国にどんな影響を与え、何を変えたのかについて、改めて振り返ってみたいと思います。

目次

東日本大震災とは

東日本大震災は、2011年3月11日14:46に発生した東北地方太平洋沖地震による地震・津波災害と、それによる福島第一原子力発電所の事故など、国内戦後最大の自然災害となった複合災害の呼称です。

巨大地震

東日本大震災で最初に起きたのは、東北地方太平洋沖地震と命名された巨大な地震です。

地震の規模を示すマグニチュードは9.0を記録し、国内観測史上最大となりました。

この地震により、

- 宮城県栗原市:震度7

- 宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県37市町村:震度6強

- 震度5弱:東京23区のほぼ全区

など、東日本の非常に広い範囲が大きな地震の揺れに見舞われました。この揺れは、東北から遠く離れた九州南部や小笠原諸島でも震度1を記録するなど、日本全国に及んでいます。

原因:東北沖の海底で起きた巨大な断層の破壊

これだけ巨大な地震が発生した背景には、日本海溝で起きた陸側の岩盤(北米プレート)への海側の岩盤(太平洋プレート)の沈み込みによるずれが大きかったことがあります。

海溝型地震は、

- 海洋プレートが陸側のプレートの下に少しずつ沈み込んでいく

- 強く固着しているプレートの境界で歪みが蓄積する

- 歪みが限界を超えると上のプレートが元に戻ろうとして急激にずれ動き、境界面で強い震動が起こる

というプロセスによって起こります。

東北地方太平洋沖地震はこのプレート境界の沈み込みとずれが非常に大きく、震源破壊域は南北約500km、東西約200kmに広がり、すべりの量は最大で50mに達しました。

宮城県沖の深さ24kmから始まった断層面の破壊は2〜3km/秒の速度でほぼ同心円状に広がり、大きな地震動、56k㎡に及ぶ地殻変動と巨大津波を引き起こしました。

広範囲な大津波

地震以上に大きな被害をもたらしたのは、太平洋沿岸部を襲った観測史上最大規模の大津波です。

気象庁は、地震発生から3分後の14時49分には岩手、宮城、福島県に津波警報を発令。約30分後の15時10分以降、三陸海岸や仙台平野などの太平洋沿岸に次々と津波が押し寄せました。

この時気象庁検潮所で観測された津波の高さは、

- 福島県相馬市:9.3m〜

- 宮城県石巻市:8.6m〜

- 岩手県宮古市:8.5m〜

- 茨城県大洗:4.0m〜

などですが、実際にはあまりに高かったため観測できなかった所もあると言われています。

さらに津波は川を遡り、陸地を駆け上がることでその高さを増していきました。

沿岸部各地では、10メートルを超える場所にまで津波が到達し、岩手県大船渡市綾里地区では40mの高さまで津波が遡上しています。その他にも

- 岩手県宮古市田老地区:39.75m

- 宮城県女川町:35.0m

- 宮城県気仙沼市本吉町:26.08m

- 福島県相馬市尾浜:21.3m

など多くの地域で広く深い地点まで津波が押し寄せ、油や土砂などが混ざる莫大な量の水が町を襲いました。自動車並みの速さで到達した津波は、建物や車、さらには家財道具、そして人を無慈悲に呑み込んでいきます。

この津波はそれまでの想定を大きく上回り、岩手や宮城・福島・茨城など6県62市町村で合計561㎢、東京23区の約9割に相当する土地が浸水しました。

福島第一原子力発電所事故

東日本大震災のもう一つの重大な災害が、東京電力福島第一原子力発電所の事故です。

福島第一原発は地震発生後、強い地震の揺れによる送電線の鉄塔倒壊と、約1時間後に到来した高さ15メートルの津波によって6号機を除く全電源が停止しました。

その結果、

- 核燃料や使用済み燃料の冷却機能喪失

- 圧力容器内の冷却水の温度が上昇して水蒸気となり、水位が低下

- 燃料棒が露出し高温になって損傷が始まる

- 核燃料が溶融して圧力容器の底部に落下し破損

などの状態に陥ります。

政府と東電は12日夜から海水注入を行いますが間に合わずに作動が停止、炉心溶融が進行していき、ついに水素爆発の発生に至ります。

爆発によって1〜4号機の原子炉建屋が次々と損壊した結果、外部に大量の放射性物質が飛散する事態となり、原発から20〜30km圏内の地域に住む住民は避難を余儀なくされます。

東日本大震災の影響

東日本大震災は、その規模だけではなく、発災後の被害も甚大かつ広範囲に及び、もたらした影響の大きさも前例がないほどのものになりました。

直接的な被害としては

- 死者:19,775人

- 行方不明:2,550人

- 住宅・建物などの損壊:1,154,893棟

となっており(令和6年3月時点)、特に津波による被害が際立って大きく、死者の92%が津波による溺死や圧死、窒息死などによるものです。

そして津波が引いた後、被災3県(岩手・宮城・福島)の町を埋め尽くしたがれきは、阪神・淡路大震災の約1.7倍に相当する2,000万トン以上と言われています。

交通・物流網の寸断

東日本大震災によって、交通・物流にも壊滅的な打撃を与えました。

発災当時、主に被災3県を中心として

- 鉄道=合計25事業者・85路線が被災:高架橋の損傷/電柱の倒壊/太平洋沿岸部の路線を中心に津波による駅舎・線路の流失・冠水被害

- バス=岩手・宮城・福島の合計13事業者が被災:死者・行方不明者13名、損害車両219台、多数の路線で運休

- 航空=仙台、花巻、福島、茨城の4空港が被災

- 道路網=東北地方〜首都圏にかけての高速道路で道路損傷による通行止め/一般道でも総数540区間が通行止め

などの被害が報告されています。また被災3県から離れた首都圏でも、

- 発災直後は鉄道の運行停止により帰宅困難者が発生

- 震災後1カ月程度は計画停電や燃料不足で公共交通の運休・減便が発生

という状況になるなど、長期に渡って大きな影響を受けました。

電力供給の制約

震災に伴って、首都圏では電力供給が大きく制限されることになりました。

津波により原子力発電所等が被害を受けたことで、発電所が運転を停止し、約2,100万kW分の電力が不足します。

その結果関東地方の1都8県では、3月14日〜28日までの間、1日3時間程度の計画停電を行いました。

経済的な影響

東日本大震災は日本経済にも甚大な影響を与えました。

この震災による被害総額は推計約17〜25兆円と試算され、阪神・淡路大震災(約9.6兆円)の1.7〜2.6倍以上に上ります。

背景には、被災3県を始めとする東北地方一帯の経済活動が停止しただけではなく、

- 電力供給制約によって家計や企業の電力需要を賄えず経済活動が低下

- サプライチェーンの寸断に伴う全国的な生産活動の低下

- 「自粛ムード」による消費者マインドの萎縮

などの要因もあり、東日本大震災による経済的な影響はさまざまな経路を通じて、被災地以外の広い範囲に及んだのです。

原発事故災害による影響

現在でも続く東日本大震災の最も深刻な影響は、福島第一原発の事故による除染と廃炉作業、そして避難区域などの問題です。

福島第一原発の爆発事故後、飛散した放射性物質は周辺の広い地域を汚染しました。

その結果、政府は2012年4月1日より放射線量の高さに応じて避難指示区域を再編、地域住民は郷里を逃れて遠方の土地へ避難を余儀なくされます。

この事故による被曝や健康への影響は確認されていないものの、県外へ避難した人々に対する差別的な言動や、福島県産農産物に対する風評被害などが相次ぎました。

福島の現在は

現在は福島県内の大気中の放射線量は世界の主要都市とほぼ変わらず、福島県産農産物の放射線基準値も2022年度でわずか0.01%と、ほぼ問題はありません。

それでも未だ福島第一原子力発電所とそれを取り巻く問題は解決の兆しが見えないままです。主な問題としては、

- 高い放射線量に阻まれ、原子炉内部の正確な状況把握や燃料の取り出しができていない

- 汚染水の発生が相次ぎ収束の目処が立っていない

- 汚染土の最終処分場が決まらない

- 居住制限区域と避難指示解除準備区域は解除されたものの、住民の帰還は進んでいない

など、その解決にはまだ長い時間を要します。

特に、福島県内外に避難した避難者には、帰還を躊躇、または断念して元の居住自治体に戻らず、そのまま避難先で生活を継続している人も少なくありません。こうした人々への生活復興支援や、避難者のアイデンティティの確保、避難者同士のつながりの確保が年々困難になっているという状況も続いています。

東日本大震災によって変わったもの

東日本大震災は、その甚大な被害から立ち直るために、それまでの地震災害対策とは異なる、国を挙げた大規模な復旧・復興の取り組みがなされてきました。

仮設住宅の入居方法

東日本大震災で変わったのが、仮設住宅の入居方法に関するものです。

阪神・淡路大震災では、高齢者・障害者・要介護者らを優先する抽選方式を採用しました。しかし、この方式は社会的弱者だけが集中して入居する団地を形成し、数多くの孤独死を生み出す結果となりました。

そこで厚生労働省は、東日本大震災では仮設住宅入居に際し、地域のまとまりごとで入居する地理的区分による選定方法を取りました。隣人の顔がわかり、従来からのコミュニティや人間関係を維持できることは、ストレス緩和やケアにとって大きな意味を持ちます。

みなし仮設の導入とその問題

東日本大震災では、みなし仮設という制度が採用されたのも特徴です。

これはあまりにも被害が広範囲でプレハブ仮設住宅の供給が追いつかないため、民間業者の賃貸住宅を国や地方自治体が一定期間借り上げて応急仮設住宅としたものです。

しかしこのみなし仮設は、震災前の従来の地域から離れているため、

- 必要な情報や支援物資が届きにくい

- 個人情報保護の問題で行政から支援団体に情報を上げられない

- 外からは普通の生活をしているように見えるため孤立しやすい

などのデメリットがあることも指摘されています。

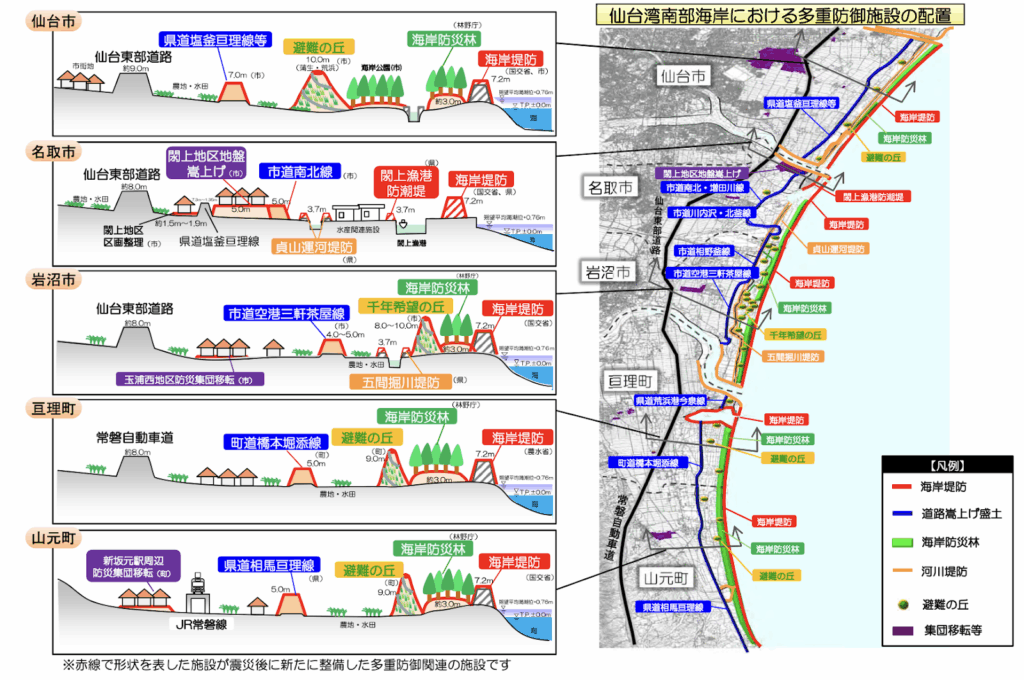

防御態勢の強化

東日本大震災を受けて、津波によって被災した自治体では、多重防御と呼ばれる対策が取られるようになりました。多重防御とは、

- ハード対策:海岸堤防の強化/海岸防災林の復旧/道路の嵩上げや避難の丘の整備

- ソフト対策:災害危険区域の設定/集団移転/防災教育や避難訓練など

の両面から減災を目指す取り組みです。

広範囲な津波被害に見舞われた宮城県では、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町で全長29kmに渡る仙台湾南部海岸堤防を2017年3月末に完成させました。

この防御施設は、海岸堤防、海岸防災林、避難の丘、嵩上げ道路の4重からなっており、14m級の津波が襲来しても、住民の避難のための時間を約5分稼ぎ、約16,000haの浸水面積を半減させることができると試算されています。

それ以外の津波被害を受けた多くの地域でも、堤防の修復と嵩上げが行われました。想定外の高さの津波を防ぐほか、堤防が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くし、避難時間を確保するねらいです。しかしこうした多重防御や堤防の巨大化に対しては、その実効性への疑問や、生態系、景観への悪影響などを指摘する声も上がっています。

復興道路・復興支援道路の整備

東日本大震災では、救援の道をひらくために、内陸部を南北に貫く東北縦貫自動車道と国道4号から沿岸部に向かい、何本もくしの歯のように伸びる国道のがれき撤去を進めました。この「くしの歯作戦」で道路網の重要性が注目されたこともあり、震災の復興では復興道路と復興支援道路の整備が進められました。

復興道路とは、仙台~八戸間359kmの三陸沿岸道路のことで、三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自動車道からなります。

復興支援道路とは

- 宮古盛岡横断道路(宮古〜盛岡)66km

- みやぎ県北高速幹線道路(栗原〜登米)24km

- 東北横断自動車道釜石秋田線(釜石~花巻)80km

- 東北中央自動車道(相馬~福島)45km

という4つの道路を指します。

三陸沿岸道路は震災前から整備計画があったものの、今回の震災を受けて、改めて復興道路として整備されることになりました。これらの道路網は総距離570kmに及び、2021年12月に全線開通を果たします。両道路網の完成により、沿岸部の移動時間短縮、内陸と沿岸のアクセスの向上、物流や観光の活性化につながるとされています。

避難道路

震災の復興にあたっては、地域での避難道路も整備されました。

これは津波から逃げる際に車で避難する住民が相次ぎ、渋滞が起きて多くの人が犠牲になったことを受けて作られた道路です。実際、筆者の母も、車で逃げることを選んでいたら助からなかった、と語っていました。そんな筆者の実家がある宮城県亘理町では、徒歩や車で内陸部に速やかに避難できる荒浜江下線や野地流線、五十刈線などが整備されました。

町の4割が浸水した山元町でも、沿岸と内陸を結ぶ11本の避難道路をくしの歯状に拡幅・整備。そのうち3か所を信号機がなく停電の影響を受けないラウンドアバウト(環状交差点)にしています。

震災伝承の取り組み

東日本大震災後、多くの地域で震災の記憶を風化させず、後世に伝えるための伝承施設が作られました。

一般財団法人3.11伝承ロード推進機構では、令和5年1月時点で317に上る被災各地の震災伝承施設をネットワーク化し、防災に関する「学び」や「備え」を国内外に発信、震災を後世に伝え続けていく取り組みを紹介しています。

また国立国会図書館では、東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」を作成し、震災に関わる膨大な写真や音声・動画などの記録を残しています。

原子力政策の転換

周辺地域に深刻な被害をもたらした福島第一原子力発電所の事故は、原子力の安全性への信頼を損ない、原子力発電への依存度を下げる政策転換につながりました。

政府は「安全神話」の盲信や津波被害の想定を低く見積もっていたことが、悲惨な事態を防げなかったことを受け、エネルギー政策をゼロベースで見直しました。

その結果

- 第四次エネルギー基本計画(2014年4月):原子力発電への依存度の低減/再稼働は安全を最優先などを記載

- 原子力利用の推進と規制を分離し、原子力規制委員会を設置(2012年9月)

- 原子力関係閣僚会議および最終処分関係閣僚会議開催(2013年〜)

などの決定により、政府が責任を持ち解決する姿勢を明確にしました。

しかし、近年のエネルギー供給の問題を受け、政府は再び原発をフル活用する方針への転換を表明しました。政府は2040年度の電源構成のうち原子力比率を2割に引き上げ、建設中を含む36基全ての原発稼働も視野に入れているとされます。

事故の教訓がどれほど生かされているのか不透明な現状での原発回帰には、なお不安や不信を訴える声は少なくありません。

大地震に備えて私たちができること

私たちが日本列島に暮らしている限り、繰り返しやって来る大地震を避けることはできません。必要なのは、過去の地震災害を踏まえ、できる限りの備えをしておくことです。

防災用品を備蓄する

すでに行っている人も多いと思いますが、防災用品の備蓄は必須です。主に必要となるものとして

- 飲料水:一日一人当たり3ℓ(できれば10日分)

- 非常食:缶詰やレトルト食品、乾物、乾燥野菜や野菜ジュース、フリーズドライ食品など

- 日用品:タオル、充電器、常備薬や衛生用品、ライト、衣類、携帯トイレなど

を、日頃から取り出しやすい場所に保管しておきましょう。

家電・家具の転倒防止

家庭やオフィスでは、家具や什器の転倒防止が大事です。

現在、全国の過程では家具の固定率は35%に留まっていますが、これが100%になれば、家具の下敷きや落下物による死者は約7割減少できると言われます。

転倒防止ベルトや耐震マットなどを活用する、冷蔵庫や食器棚などは固定しておくなどの対策をとりましょう。

ハザードマップや避難場所を確認する

自分が住む地域で想定される自然災害の被害を予測したものがハザードマップです。

ハザードマップは各自治体が作成しており、地震危険度や津波、土砂災害、建物の倒壊危険度などがわかるようになっています。

日頃から目を通しておくと同時に、家と職場それぞれの最寄りの避難場所や避難所を把握し、被災時の対応や集合場所を家族と話し合っておくことも大事です。

大地震が発生したら?

では実際に大地震が発生したら、私たちはどのような対策を取ればいいのでしょうか。

落下物や倒れてくるものに注意する

家の中や学校・職場や街中にいる時に被災した場合、まずは落下物や倒れてくるものに気をつけてください。机やテーブルの下などに隠れる、布団やクッション、バッグなどで頭を守るなど、身の安全を確保しながら、避難経路を考えておきましょう。

海のそばにいたら一刻も早く避難

海の近くにいる、または住んでいる場合、強い揺れを感じた時点ですぐに避難してください。津波は早ければ数分で岸に到達するため、警報が間に合わないこともあります。

1896年の明治三陸地震では、震度2〜3程度の揺れでも大津波で2万人以上の犠牲者が出たとされています。小さな揺れでも油断せず、すぐに高台やビルなど、できる限り高い所へ逃げましょう。

都市部では柔軟な行動を

都市部では、交通機関が麻痺することで大量の帰宅困難者が予想されます。

この人々が一斉に歩いて帰宅しようとすると、道路の混雑による救援活動の妨げになるばかりか、集団で転倒することで事故が発生することにもなります。災害時には、都市部や繁華街では人が殺到する場所へは行かないことも大事です。

その時々の状況を見極め、むやみに移動せずに職場や近くの避難所、滞在施設などに留まることも考えましょう。

正確な情報を入手する

不安に駆られやすくなる震災時は、偽情報や誤情報が広まりやすくなります。インターネットでさまざまな情報が共有されやすくなった現在では、特にSNSなどで悪質な情報を広める動きが目立つようになっています。ラジオなどで信頼できる公的情報を入手し、根拠のない情報に振り回されないよう冷静に考えるようにしましょう。

東日本大震災とSDGs

東日本大震災は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成についてもさまざまな課題を投げかけています。

中でも特に関わりが強いのが、目標11「住み続けられるまちづくりを」です。

この中のターゲット11.bでは、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指し、仙台防災枠組2015-2030に沿った総合的な災害リスク管理の策定と実施が掲げられています。

一方で、国や自治体が主導で進めている復興事業にも課題はあります。徒らな防波堤の巨大化や居住制限区域の策定、地域の繋がりや文化の伝承を断ち切る集団移転の促進など、被災者と地域の視点を無視したやり方には批判の声も少なくありません。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

「3.11」として、今も多くの日本人の意識の中に根付いている東日本大震災。

日本中にあれほどの影響を与えた大災害も、発災から14年が過ぎ、その記憶や教訓は少しずつ人々の中から薄れつつあります。

しかし、未だ完全に復興がなされない地域、現在も収束していない原発事故とその避難者らの状況などを見ても、震災はまだ終わっているとは言えません。

東日本大震災によって得た教訓と、残された課題は何だったのか。近い将来確実視される南海トラフ大地震への危機が叫ばれている現在、最悪の被害を防ぎ、悲劇を繰り返さないためにも、私たちはもう一度東日本大震災を思い起こす必要があると言えるでしょう。

参考文献・資料

東日本大震災の科学 / 佐竹健治, 堀宗朗編. 東京大学出版会, 2012.

震災復興と展望 : 持続可能な地域社会をめざして(シリーズ被災地から未来を考える ; 3)./ 吉野英岐, 加藤眞義編. 有斐閣, 2019.

震災学入門 : 死生観からの社会構想 / 金菱清著. 筑摩書房, 2016.

知ってそなえる地震たいさくBOOK : 発生のしくみ&シミュレーションで学ぶ減災 / 久保範明著 ; 深澤廣和, 家庭の防災を考える会協力. メイツユニバーサルコンテンツ, 2025.

特集 東日本大震災 : 防災情報のページ – 内閣府

3 東日本大震災 国土交通白書 2021

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の 被害状況(令和6年3月1日現在).pdf

東日本大震災とは 震度7と大津波 マグニチュード9.0巨大地震の原因とメカニズム、被害の特徴と教訓 – NHK

福島第一原発事故とその影響|国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 718(2011. 6.28.)

東日本大震災による津波の浸水範囲

東日本大震災アーカイブス>復興の軌跡>がれきの撤去|災害|NHK

震災からの復旧・復興と交通関連施策について

東日本大震災の道路の 被災状況と復旧への対応|建設マネジメント技術 2011年 10月号

D 首都圏の交通への影響とその後の取り組み|国土交通省

3-61 (3) 計画停電の概要|国土交通省

第2節 電力需給の逼迫への対応|環境省

(2)東日本大震災の経済的影響の特徴|内閣府

ちゃんと知っておきたい放射線のこと | 福島の今

仙台湾南部海岸堤防が完成し、津波防災・減災対策が大きく前進|国土交通省・東北地方整備局

東日本大震災11年 三陸道全通 「復興道路」359キロつながる東北 – 日本経済新聞

復興道路・復興支援道路 全線開通へ 全長570kmの道路網|国土交通省東北地方整備局

東日本大震災:「車避難」での渋滞防ぐ、徒歩とルート分け逃げ先を分散…車は遠くの高台へ

津波避難道路 「荒浜江下線」開通|広報わたり2020.7

150年の歴史⑥】 震災と原発事故をのりこえ、エネルギーの未来に向けて|資源エネルギー庁

石破政権、原発フル活用へ 脱炭素テコに方針転換―東日本大震災14年:時事ドットコム

3.11伝承ロード推進機構

国立国会図書館東日本大震災アーカイブ

南海トラフ大地震とは?危険と言われる地域や対策事例も – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)

この記事を書いた人

shishido ライター

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。