amu株式会社 遠山さん インタビュー

遠山 愛実

学生時代、都内のスタートアップ2社と宮城県気仙沼市の建設企業で計5年間のインターンを経験。

その後、国内最大級の産直EC企業に第1期新卒社員として入社。EC事業のマーケティング業務やCRMの立ち上げを担当。

2024年6月より、amu株式会社の1人目の社員として入社し、セールス、マーケティング、広報に従事するとともに、amuca®タイルの販売責任者を務める。

目次

introduction

海に漂うごみには、漁船で使われる網のような漁具が多く含まれていることをご存じですか。使わなくなった漁網やウキなどの漁具は、海の環境に負荷をかけているだけでなく、処分するのに多額の費用がかかることで漁業従事者の負担にもなっています。

そんな状況を改善するために、漁具をリサイクルし、新しい素材に生まれ変わらせているのがamu(アム)株式会社です。

今回は、amu株式会社セールス・広報の遠山さんに、廃棄漁具の課題や、リサイクルで生まれる素材などについてお話を伺いました。

「編むちから」価値がないと思われていたものに新しいストーリーを

–はじめに、amu株式会社のご紹介をお願いします。

遠山さん:

amu株式会社は、宮城県気仙沼を拠点に、漁具のアップサイクルを主な事業としている会社です。

日本全国の漁港をまわり、使い終わった漁具を回収してリサイクルし、アパレル製品の生地や糸、プラスチック製品のためのペレット、建築現場で使うタイルなどを作り、メーカーや企業に提供しています。

「いらないものはない世界をつくる。」をビジョンとし、「編むちから」で、地域の新しい1ページをつくるをミッションとして掲げています。

–なぜ漁具をアップサイクルしようと考えたのでしょうか。

遠山さん:

amuを創業した代表の加藤は、学生時代から気仙沼が大好きで、何度も訪れていました。気仙沼で過ごし、その土地や地元の人々に触れる中で、大好きなこの場所で何かしたいという思いが強くなったそうです。その後、前職を辞め、気仙沼に移住しました。

移住後、漁師さんや地域の方々と話す機会が増え、世界中の遠洋漁業などで活躍する人たちの役に立ちたい、気仙沼に貢献したいと考えるようになりました。

そんな中、ビジネスの機会を模索していた時に、使い終わった漁具をどう処理するかが大きな問題になっていることに気付きました。

漁業が基幹産業の漁港のまちなので、水産物にどう付加価値をつけて売るかを考えたり、漁業そのもので活躍したりする人たちはいましたが、漁業を支えている漁具に注目する人はいなかったんです。

遠洋漁業などで使う網などの漁具は、家庭ごみのように簡単には捨てられません。産業廃棄物として処理しなければならず、廃棄には年に数百万以上の金額がかかることもあります。それは漁師さんにとって非常に大きな負担です。また、海に網が流れてしまい、環境にも負荷をかけることもあります。

そこで、この漁具を何とかできないかと考えたのが、創業のきっかけの一つです。

もう一つ、加藤はスニーカーが大好きだったこともあり、自分で作りたいと考えていたようです。それで、漁具由来の素材で作れないかと素材を探していたんですが、思ったような素材がなく、自分で素材を作るところから始めようと考えたのもこのビジネスの始まりでした。

–使い終わった漁具の処理が、漁港のまちにとっては大きな課題なんですね。

遠山さん:

はい。漁法によって網もいろいろ変わるんですが、ただ単にプラスチックだけでできているというものではないんです。プラスチックが何種類か混じっていたり、重りのために鉛がついていたり、そこへ海水がしみ込んで塩分が多く含まれていたりします。塩分があると産廃業者でも設備が錆びてしまうなどの弊害があり、処理が難しいんです。燃やすか埋め立てるかしか方法がなく、厄介者扱いで、まちの隅に放置されてしまうこともあります。

これは、漁師さんだけが漁具の処理の負担をしなければならないという仕組みに問題があるのではないかと私たちは考えています。

そこで、漁師さんたちも無価値だと思っていた、使い終わった漁具をリサイクルし、新しいものにしてまちに還元させるようなプロダクトを作りたいと私たちは考えました。

漁具は、漁師さんたちが遠洋漁業などで命がけで使ってきたものです。基幹産業として頑張ってきたその漁具のストーリーを付与した新しい素材の面白さを楽しんでもらいたいと思っています。

現状では、漁具をリサイクルしてできる素材は、ナイロンが主です。素材としては、プラスチックの成形物もできるのですが、付加価値をつけて多くの方に届けられるものはなんだろうと考え、まずはアパレル製品から挑戦することにしました。服などは身につけるものなので、漁具からできた繊維のストーリーを知ってもらうと、より愛着がわくのではないかと思います。

ちなみに社名「amu」の由来は「編む」です。

廃棄される漁具のように、価値がないと思われていたものを、アイデアや仕組みで価値あるものに変えていくことを意味しています。ここから、「編むちから」で、地域の新しい1ページをつくるが弊社のミッションとなりました。

100%廃漁具から作られる再生素材「amuca®」とは

–では、御社が手掛けている事業の詳細について教えてください。

遠山さん:

弊社の主な事業は、漁具をリサイクルしたプラスチック素材の販売と、メーカーとともに製品化することです。

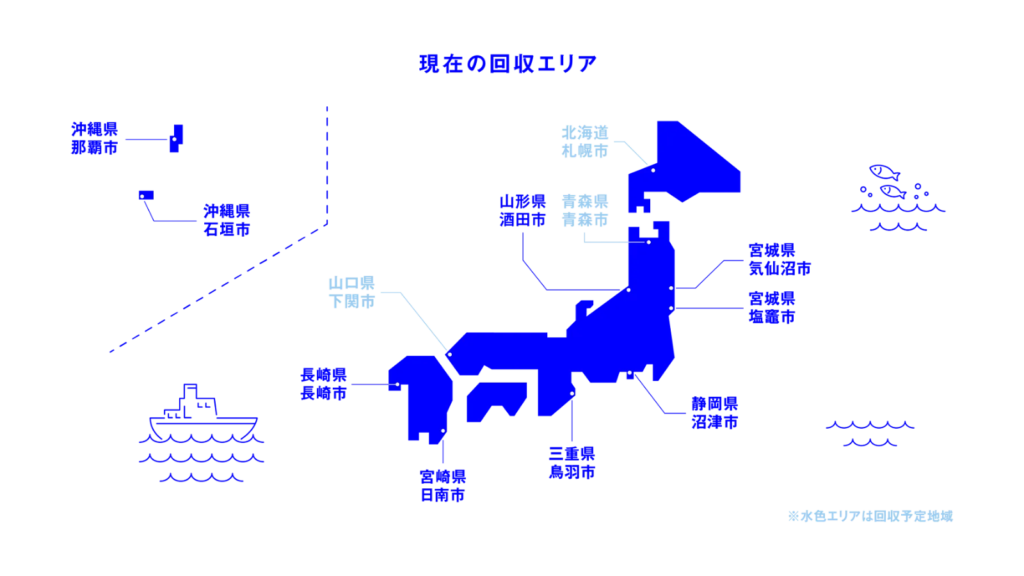

まず、漁具の回収ですが、全国の漁港10か所以上の漁業組合や漁業者と話をし、廃棄する漁具を買い取っています。

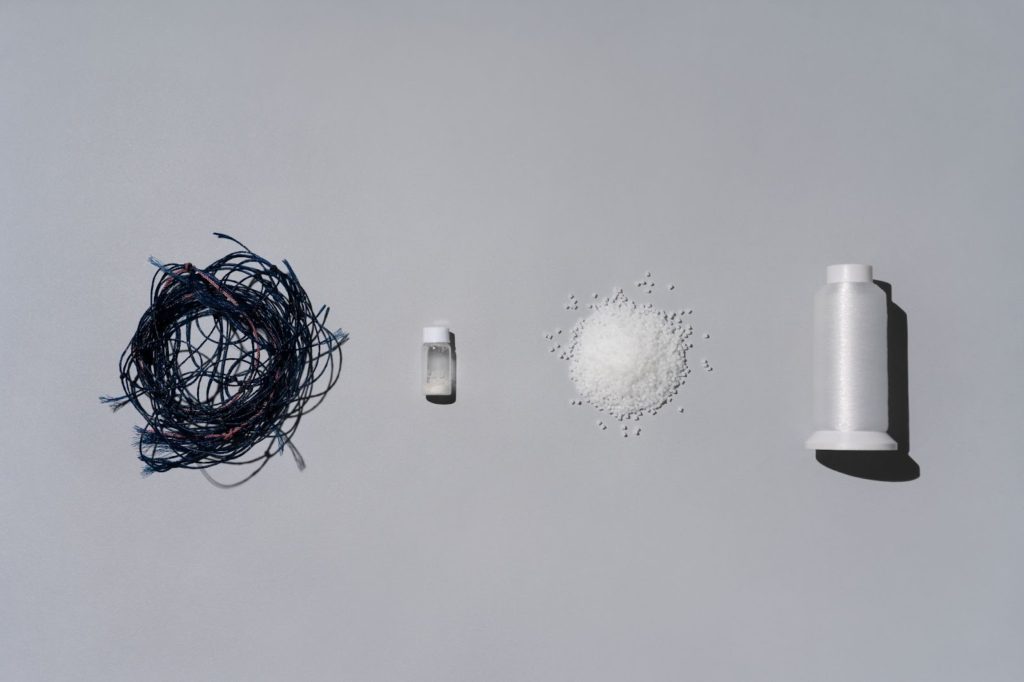

現在、漁具を再資源化して作る素材は、生地・糸繊維・プラスチックペレットの3種類です。これらの素材は「amuca®(アムカ)」というブランドネームで取り扱っています。

ナイロン素材をはじめ、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルなど漁具由来のさまざまな素材を販売しています。

amuca®には大きく3つの特徴があります。

1つ目は、100%漁具由来の素材ということです。

一般的な再生素材は、すべてがリサイクル材でできていることはあまりありません。例えば40%はリサイクル素材で、残りの60%はバージン素材と呼ばれる通常の素材が使われています。そんな中でamuca®は、100%漁具由来のリサイクル素材を提供しています。

また、100%リサイクル素材を使っていても、バージン素材だけで作られたものと同等の高い品質を誇っています。

特に、amuca®-NYLON6というリサイクル素材は、廃プラスチックを化学的に分解するなどして原料としてして再生する「ケミカルリサイクル」という手法を使っており、バージン素材で作られたものと変わりない品質のものをお届けできます。

–2つ目は、どのような特徴があるのでしょうか。

遠山さん:

トレーサビリティーが担保されていることです。

素材に使う漁具は、日本全国の漁港に自分達で足を運び、漁業組合の方々と話をし、廃漁具をためておいていただいて、後でまとめてに引き取るようにしています。

リサイクルされ、amuca®の素材になった後は、何県のどこの漁港の、なんという漁船で使われていた漁具からつくられたかがわかるようになっています。

素材の品質や透明性を保証する「amuca®タグ」の提供もしており、amuca®を使い製品を作る企業は素材の価値をわかりやすく顧客に伝えることができます。

3つ目は、海の環境に対する負荷の軽減です。

漁網などの廃漁具が海に流れ出てしまい、海洋ごみになっていることは皆さんご存じだと思います。弊社が廃棄する漁具を回収し、再資源化することにより、海洋ごみを少しでも減らすことに貢献できていると考えています。

以上3点が弊社のリサイクル素材amuca®の特徴です。

現在は素材の提供が主ですが、今後は素材だけでなく、製品化したものもリリースしていく予定にしています。

私たち皆の思いをのせた素材をたくさんの人に伝えたい

–漁具を回収している漁師さんたちや素材を使うメーカーは、御社の取り組みをどのように思っているのでしょうか。

遠山さん:

漁師さんたちからは、本来自分たちが大金を払って捨てなければならない漁具を買い取ってもらえるのは非常にありがたい、と感謝の言葉をいただくことは多いですね。

また、漁師として取った魚を食べてもらう以外に、自分達のことを知ってもらえるということが楽しみで、ワクワクするという声も聞かれます。たとえば「この服は、宮城県の〇〇丸という漁船の〇〇さんという漁師さんが使っていた網からつくられたんだって」のように、自分達の使っていたものが新しいものになって誰かに使われることに面白みを感じてもらえているようです。

素材を使うメーカーの方々からは、漁具由来100%の素材は珍しく、すごく面白いと言ってもらっています。

ストーリー的に面白いだけでなく、品質も高いため、商品の企画が盛り上がるし、環境にも優しいので嬉しいというお話を聞くことが多いですね。

–では、事業を展開するうえで、こだわっていることは何かありますか。

遠山さん:

漁具由来の素材を使うことだけでなく、漁師さんの思いやメーカーの思いを、ストーリーとしていかに商品にのせるのかはとても大事だと思っています。

ただ単にリサイクル素材を使う時代は終わり、どうしてこの素材を使うのかをきちんと伝えていくことが必要な時代になっていると考えています。

素材を使うメーカーの方々も、いろいろな思いを持ってamuca®を使ってくれていますので、私たちもただ素材を販売するだけでなく、どんな商品をどんな形で面白く提供できるか一緒に考えていきたいと思います。

商品は、つい手に取りたくなる、大事にしたくなるという要素はとても大事なことだと思います。日本のモノづくりはとても高い技術がありますが、日本人の私たちはそれが当たり前になっていて全然意識していないと思うんです。amuca®はそれを発信する媒体の一種だと思っています。メーカーの思いや技術をどれだけのせて、世の中に面白く届けられるかも、私たちの腕の見せどころかなと思います。

–では、現在の事業の中での課題は何かありますか。

遠山さん:

課題は、すべての種類の漁具をリサイクルできていないことですね。

現在は、流し網と呼ばれる漁法で使われる、ナイロンで作られている漁具を主にリサイクルしています。しかし、ナイロン製以外の漁具も多くあります。

先ほどもお話ししましたが、漁具は様々な素材でできているために、リサイクルが難しいんです。そのため、今後は技術的にも、資本的にもリサイクルの範囲を広げ、将来的にはすべての漁具をリサイクルできるようにしたいと考えています。

その解決策の第一歩として、漁具を使ったタイルの開発をしています。

セメントの中に、漁具を粉砕して入れ込み、室内の装飾に使えるデザインタイルとして提供を始めました。

セメントに異なる素材を入れて固めるのは、技術的に難しいのですが、どんな種類の素材が入っていても、ひとつに固められる薬剤を作っているメーカーの技術で実現しました。プラスチックを化学的に処理すると有害物質が発生することがあります。その中で、有害物質も無害化できるという優れた薬剤を手掛けている企業と協業し、タイルを発売しました。

この手法により、分別せずにどんな素材でも粉砕し固められますし、ウキなどのカラフルな素材の多い漁具を使うと面白いものができます。地元で使われていた漁具が入ったタイルを、子どもたちが使う公共施設や博物館の床や壁などで使いたいという要望があったり、アパレルの店舗で使われたりしており、ご好評をいただいています。

–最後に、今後どのように事業を展開するのか、展望をお聞かせください。

遠山さん:

まずは、「いらないものはない世界をつくる。」というビジョンに向けて、あらゆる漁具の資源化を実現したいと思います。

漁具の回収も、国内で回収場所を増やし、その先には世界中で活躍の場を広げたいと考えています。

ゆくゆくは、漁具だけでなく、例えば使わなくなった農具など、様々ないらないものと言われているものの資源化を目指していきます。

海に関係する企業はもちろん、弊社に共感してもらえる企業は多くあると思いますので、amuca®の素材をたくさんの方に手に取っていただき、協業できるようにしたいと考えています。

–amuca®の素材で作られた商品をぜひ使ってみたいと思いました。本日はありがとうございました。

amu株式会社公式サイト: https://www.amu.co.jp/

amuca®ブランドサイト: https://amuca.world/

この記事を書いた人

中島卯月 ライター

フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。

フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。