現在、日本では急速な人口減少が起きており、総務省は、2050年には日本の総人口が1億人以下になると予想しています。

グラフを年齢別に見ていくと65歳以上は増加している一方で15歳未満は減少しており、いわゆる少子高齢化社会へ向かっていることが分かります。

この影響により、

- 地方都市では、人口の分散が起こり市街地の低密度化

- 大都市では、高齢者の人口急増による医療・福祉サービスの提供や地域の活力維持の低下

が問題視されています。

このような問題を解消するためには、生活サービス機能や住宅の集約・誘導が鍵となってくるでしょう。そこで対策として注目したいものが、コンパクトシティです。

本記事では、

などをまとめました。

目次

コンパクトシティとは?簡単に解説

コンパクトシティとは、人口減少や高齢化による人口問題を解決するため、日本各地の自治体で取り入れられている都市構造です。

コンパクトシティの特徴は

- 住宅や生活するために必要な施設が高密度で近接した開発形態

- 公共交通機関でつながった市街地

- 行政のサービスが充実している

- 職場まで移動がしやすい

などがあります。

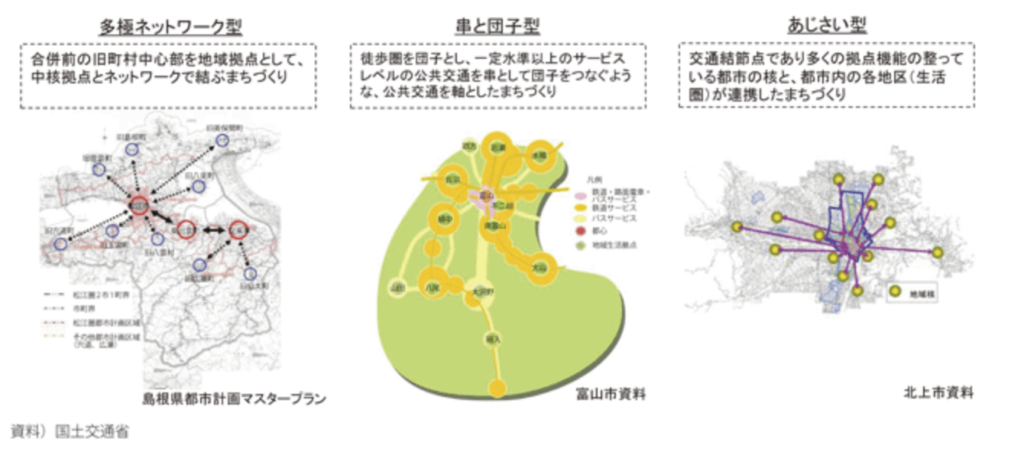

また、コンパクトシティは大きく分けて多極ネットワーク型・串と団子型・あじさい型の3つの型に分けられます。

これらのコンパクトシティを実現した場合、一定数の人口が一ヶ所に集まります。その結果、医療・福祉・商業などの生活サービスの持続性が向上し、生活に必要な施設が集まるため、移動も徒歩や公共交通機関で通えるようになります。

また、自動車の利用も減るため、二酸化炭素排出量の削減も期待できます。このようにコンパクトシティ化を進めることで、さまざまなメリットが生まれるのです。

コンパクトシティの歴史

コンパクトシティという言葉は、1972年にヨーロッパで発表された『成長の限界』と呼ばれる研究の本が始まりとされています。その後、1973年にアメリカでジョージ・ダンツィクとトーマス・L・サティが執筆した『コンパクト・シティ』がきっかけとなり、社会に浸透していきました。

当時のアメリカは高度成長期の真っ最中で、都市機能が郊外へ拡散していました。同時に、エネルギー資源の枯渇や、環境破壊に対する意識が高まってきた時期でもあります。そのため、都市機能や居住地の郊外化によって増加した自動車の排気ガスが問題に上がるようになりました。

そこで排気ガスの削減を目指して、コンパクトシティ構想が始まったと言われています。

日本で広まったのは1990年代半ば

日本でコンパクトシティ広がりを見せたのは、1990年代半ば以降からと言われています。当時は人口減少や高齢化の波、政府や自治体の財政悪化が起きている真っ只中であったため、政府は従来のように、広範囲への行政サービスの提供が難しいと判断したのです。

そこで政府はこの状況を改善するために、

- 居住地

- 行政

- 商業

- 医療福祉施設

- 大学等の教育研究機関

を郊外から都市部へと集める動きを進めるようになり、この都市形態を「コンパクトシティ」と呼ぶようになりました。

ここからはさらに踏み込んで、コンパクトシティが求められている理由を詳しく見ていきます。

コンパクトシティが求められている背景|大都市と地方の課題

近年、コンパクトシティが求められるようになった背景として、「都市部」と「地方都市」が抱える課題が関係しています。それぞれ確認していきましょう。

大都市の課題

大都市では、郊外部を中心に85歳以上の高齢者が急速に増加すると予想されています。

上記の図は、2010年から2040年の高齢者人口の推移です。85歳以上の高齢者人口に関しては、東京圏と関西圏は200%を超え、名古屋圏も191%と著しく増えていくことがわかります。

このまま高齢者が増え続けると、

- デイケアサービス、国の特別養護老人ホームなどの介護サービスは今まで以上に必要となる

- 介護の人手がさらに足りなくなる

- 地域の活力維持も難しくなる

などの課題も出てきます。

この状況を改善するには、人口を一定の地域に集め、現在行っているサービスを活用しつつ「医療・福祉機能を、どのように配置することが最も良いか」を考えながらコンパクトシティの推進が必要になります。

地方都市の課題

地方都市では、急速な人口減少や高齢化などが深刻な問題となっています。

これは、若者が進学や賃金の高い職に就くために都市圏へ移住していることや、住宅や店舗が郊外に増えた影響で市街地の人口が分散、低密度な市街地が増えたことなどが主な理由として挙げられます。

人口減少や高齢化、市街地の人口分散が進むことで、

- 地域産業が停滞し活気がなくなる

- 市街地の人口が分散することで、十分な税収が得られない

- 財政的に厳しくなり行政のサービスを充実させられない

といった人口問題が重視されています。

コンパクトシティの実現は、このような都市部と地方が抱える課題を解決へと導き、持続可能なより良い都市にできると期待されているのです。

では、コンパクトシティを実現するためには、どのようなポイントを抑える必要があるのでしょうか。

コンパクトシティのポイント

コンパクトシティを形成する際のポイントは「公共交通機関との連携」「中心市街地活性化政策との連携」「関係省庁・施策との連携」です。

公共交通機関の整備

市街地の人口が拡散すると、

- 公共交通機関を利用する人の減少

- 公共交通機関のサービスの低下

- 交通機関事業者の経営悪化

が起こります。

公共交通機関は、乗客が減ると運行回数を減らします。運行回数が減れば自動車での移動が主流となり、さらに利用客が減少するため、公共交通機関の経営は悪化するでしょう。加えて排気ガスの増加につながるため、環境にも悪影響を与えてしまいます。

このような悪循環を防ぐためにも、コンパクトシティ形成の際は、公共交通機関の整備が重要です。上記の図は、国土交通省が目指すコンパクトシティを表しています。

図のように、居住や医療、福祉施設を公共交通路線周辺に集めることで、利用者の増加が見込め、地域の公共交通事業の安定が期待されます。

また、交通機関の利便性を向上させることも不可欠です。

例えば、ICカードや情報案内システムを導入したり、バス路線網の再編を行うなど、住民が快適に利用できる環境を整えることで、安定した利用者数の確保を目指します。

そのなかでも特に注目されているのがLRTです。

また、従来のバスは定員が大型バスでも約50名であるのに対し、LRTは最大160名が乗車できます。加えて電気モーターを使用して動くため排気ガスも出ません。つまり、環境面においても優れていると言えるでしょう。

中心市街地活性化施策の活用

続いてのポイントは、中心市街地活性化施策の活用です。

これまで人口の拡散や都市機能の郊外移転により、中心市街地の

- 商業機能の低下

- 空き店舗の増加

- 未利用地の増加

などが課題として挙げられていました。

そこで1998年、「まちづくり三法」(2006年改訂)が制定され、国と連携を取りながら中心市街地を盛り上げる動きが見られるようになったのです。

まちづくり三法とは、

□ 大規模店舗の出店に際して周辺の生活環境保持に配慮を求める

「大規模小売店舗立地法」 (大店立地法)

□ 空洞化の進行する中心市街地の活性化を図る

「中心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(中心市街地活性化法)

□ まちづくりの観点から大規模店舗の立地規制などを可能にする

「改正都市計画法」

国土交通省「中心市街地活性化のまちづくり‐コンパクトなまちづくりを目指して‐」

の3つのまちづくりに関する法です。

これらの施策では、中心市街地に対して以下の支援を行います。

民間が参画しやすくするための新しい制度をつくる

中心市街地への来訪者や就業者・小売業の売上増加を目指す事業や、民間プロジェクトに対して行う支援。また、予算措置や税制優遇措置などの支援をすることによって、民間投資を呼び起こす新制度をつくります。

地域の創意工夫支援として、規制緩和の拡大

地域の創意工夫支援は、小売業の顧客増加や小売事業者の経営効率化を支援する事業を認定する制度です。例えばオープンカフェを開く場合に、特例で道路占用の許可を出したり、各中心市街地での活動を認める「特例通訳案内士制度(※)」などを創設します。

このように、中心市街地を活性させる取り組みをうまく活用していくことがポイントです。

関係省庁・施策との連携

これまでまちづくりを進める市町村からの相談は、内容に応じて各省庁に問い合わせる必要がありました。相談窓口が異なると、時間もかかり効率も良いとは言えません。そこで政府は、コンパクトシティ形成に努める市町村が取り組みを円滑に進められるように、平成27年3月「コンパクトシティ形成支援チーム」を設置。

これにより、「交通の課題に関しては、国土交通省が支援する」といった決まりがなくなり、関係省庁との横断的な支援体制の構築を実現しました。さらにチームは、コンパクトシティ形成に取り組む際に関係施策との連携を推進しています。

また、市町村が関係施策と連携をとりやすくするために、国の支援メニューをまとめた「コンパクトシティの形成に関する支援施策集(※)」も作成。これにより市町村は、支援施策集を確認しながらコンパクトシティ形成に関わるさまざまな関係施設と連携がとりやすくなっています。

コンパクトシティのメリット

これらのポイントを抑えてコンパクトシティを実現することで、さまざまなメリットがあります。

行政サービスの充実

人口の減少や高齢者の増加が進むと、私たちが支払っている社会保険料(健康保険・介護保険)は増えていく可能性があります。増加する高齢者にも住みよい町をつくるために、介護や福祉サービスに力を入れる必要があるためです。そのため40歳前後の人口が少ないほど、1人あたりの納める金額が大きくなってしまいます。

また、道路や水道などのインフラ整備費や介護サービス(老人ホーム建設費)など、各サービスを提供するために少ない資金をやりくりして提供する必要があります。

対して、コンパクトシティによって人口が集約されれば、その分税収も安定し、1つのサービスに使える財源が多くなり、より充実したものを提供できるようになるのです。

経済の活性化

コンパクトシティの実現によって住宅以外にも、商業や公共施設の距離が縮まり身近に感じます。そのため足を運びやすく、目的地以外の施設にも積極的に足を運ぶことが期待できます。私たちが施設を利用し買物をすることによって、地域経済が潤うのです。

環境問題の改善

医療や福祉・商業施設など、生活に必要なサービスが身近にある状態のため、自動車を利用する機会が減るでしょう。さらには、1度で大勢の人を運ぶことができる公共交通機関を積極的に利用することを呼びかけることで、排気ガスの抑制にもつながるでしょう。コンパクトシティは利便性だけでなく、人や環境に優しい社会でもあります。

移動時の負担軽減

ニッセイ基礎研究所の調査によると、現在、片道通勤時間の全国平均は約36.5分であるとしており、短時間とは言い難い結果が出ています。また、通勤時間特有の渋滞や混雑を考えると、精神的負担も相当なものでしょう。

その点、コンパクトシティは住宅や生活に必要な施設が集まっているため、郊外から中心部の勤務先や学校に毎日通勤・通学していた人の負担も軽減されます。さらに、今まで移動に割いていた時間を別のことにあてられるようになるでしょう。コンパクトシティ化によって時間だけでなく、心にも余裕が生まれます。

このように、コンパクトシティの実現はメリットが多く、今後全国各地で取り組みが進められていくでしょう。とはいえ、そのためには政策の整備が不可欠になります。

コンパクトシティを促進するために政策も整備

コンパクトシティを促進するためには自治体の協力が必要です。そこで政府は、協力してもらうためにさまざまな政策を打ち出しています。ここでは、都市再生特別措置法等の改正とコンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度を設置の2つに絞って見ていきましょう。

都市再生特別措置法等の改正

地方都市で起きている低密度な市街地の形成と、大都市の高齢者の増加を改善するために、

「魅力的なまちづくり」「安全なまちづくり」を目指して作られた都市再生特別措置法等の改正が行われました。

立地適正化計画として、

- 居住機能や都市機能(福祉・医療・商業等)の立地

- 公共交通機関の充実

などの総合的なマスタープランを作成。

さらに、民間の都市機能への投資や居住の誘導を効果的にするための土俵づくりとして、多極型ネットワークコンパクトシティを考案しました。

この計画では、都市内を「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」に分けています。都市機能誘導区域には、生活サービスを誘導するエリアと施設をつくり、居住誘導区域には、居住を促し人口密度を維持するエリアを設置しました。

それぞれの役割は下記の通りです。

| 都市機能誘導区域 | 居住誘導区域 |

|---|---|

| ■都市機能の立地促進・誘導施設への税財政・金融上の支援・福祉・医療施設等の建て替え等の容積率の緩和・公的不動産・低未利用地の有効活用 ■歩いて暮らせるまちづくりの推進 ■区域外の都市機能立地をゆるやかにコントロールする | ■区域内の居住空間の向上を目指す ■区域外の居住地はゆるやかにコントロールする |

このほかにも区域外の住宅等跡地管理・活用や、公共交通の面では「公共交通を軸とするまちづくり」が盛り込まれています。

コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度を設置

コンパクト・プラス・ネットワークは、「都市再生特別措置法」や「地域交通活性化再生法(※)」にもとづいて誕生したコンパクトシティの実現方法のことです。

具体的な内容として、

- 生活利便性の維持・向上

- 地域経済の活性化(地域の消費・投資の好循環の実現)

- 行政コストの削減

などがあり、行政目的を実現するために有効な政策手段になります。

都市全体の構造を見渡し、移住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導と同時に、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を推進します。

加えて、市町村の取り組みを推進するために、

- 生活利便性の維持・向上

- 地域経済の活性化

- 行政コストの削減

- 地球環境への負荷軽減

に向けた計画の作成・実施を予算措置等で支援しています。

このように促進にむけて、さまざまな政策の整備が行われました。どれもコンパクトシティに対する政府の期待度が分かる内容です。では実際にコンパクトシティはどのような展開を見せているのでしょうか。次で具体例を確認していきます。

コンパクトシティの日本の成功例

ここでは、コンパクトシティの成功事例として富山市、熊本市、花巻市をピックアップして紹介します。

富山市

富山県富山市では「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を目指し、平成11年6月に都市マスタープランを設定。居住推進地区内の人口比率を令和7年までに41%にし、地区内の人口密度を維持することを目指し、中心市街地や公共交通を活性化させる取り組みを実施しています。

主な取り組み内容としては次の通りです。

- LRTの整備と乗り継ぎ環境の向上

富山ライトレール線の駅にフィーダーバスを接続 - おでかけ定期券事業

市内在住の65歳以上の人は、市内各地から中心市街地間の公共交通料金を100円に。 - 公共交通路線への居住推進

公共交通路線への市営住宅の整備

公共交通路線への居住の支援

※共同:70万円/戸(建設費補助 事業者向け)

戸建・分譲:30万円/戸 (建設・取得補助 市民向け)等

(平成24年より、公共交通路線居住推進地区は転入超過に転換されました) - 小学校跡地を活用し、介護予防施設を整備

その結果、

- 中心市街地(都心地区)が平成20年から転入超過を平成29年まで維持

- 公共交通沿線居住推進地区が平成24年の転入超過以降、転入超過の傾向を平成29年まで維持

- 中心市街地の小学校児童数が、平成19年~平成29年の間に183人増加

- 富山市内の地価が5年連続で上昇(北信越都市では富山市のみ)

などの変化がありました。

熊本市

コンパクトシティを目指す熊本県熊本市では、平成16年5月17日に「都市計画区域マスタープラン」を設定。公共交通路線に居住機能や都市機能の集積を推進すると同時に、公共交通ネットワーク強化や利用促進に向けた取り組みを行っています。

主な取り組み内容としては、

- 中心拠点に、バスターミナル・商業・住宅・MICE施設等の複合施設を整備予定

- 地域拠点に、基幹公共交通とフィーダーバス路線との乗り継ぎ施設の整備を検討中

- 中心拠点と地域拠点をつなぐバス路線を再編

- 中心拠点行きの急行バスの導入を検討

- 市電の輸送力増強に向けた、新型車両の導入を促進

などがあります。

これにより熊本市は、

- 移住人口密度の維持によってバスの利用者を確保

- 既存施設などを活用したバス乗り換え拠点を設置したことにより、中心市街地の路線重複を解消

- 市電のバリアフリー化で利便性の向上

- 再開発事業によって、中心市街地のバスターミナルを再生

- 商業・MICE施設等の整備を行い、熊本城を生かして賑わいを創出した

などの変化がありました。

花巻市

岩手県花巻市にある総合花巻病院は老朽化のため、2020年の3月に市の中心部へ移転されることが決定しました。

公益財団法人花巻病院の移転整備基本構想案によると、

- 二次救急の受け入れ条件となる一般病棟を維持

- 長期入院が可能

- 在宅から入院需要に対応可能な「包括ケア病床」を導入

- 特定入居者生活介護施設を併設

などが盛り込まれています。

施設を街なかに置くことによって、市中心部の活性化はもちろん、

- 病床機能の適正化と高齢者施設の併設を実現

- リハビリに特化した医療体制の強化

- 医療・介護・生活支援などの「地域包括システム」の構成要素を担う

ことを目指しています。

さらに、移転整備基本構想案によって地域包括システムを推進することで、住み慣れた場所で病気や障害の有無に関係なく、社会資源(※)を活用しながら継続して暮らせる花巻市中心部の実現を目指しているのです。

そのほかにも、新病院や高等看護学校、認可保育園などを複合的に展開することで、年間80万人の交流を見込んでいます。これにより中心部は活気に溢れ、地域の活性化につながるでしょう。

世界のコンパクトシティの成功例

ここからは、世界に視点を広げて成功例を2つ紹介します。

アメリカ ポートランド

アメリカ西海岸最大の州であるオレゴン州の都市ポートランドでは「省エネ型のコンパクトなまちづくり」を70年代末から実施し、全米の中でも住みやすい都市として若者層から支持を集めています。

主な取り組み内容としては次の通りです。

- 20分圏ネイバーフッド分析

日常生活に必要な機能を住民が徒歩・自転車などで20分以内に行ける範囲に

交通機関もこの範囲に集約 - 都市成長境界線(UGB)を設置

都市の範囲を定め、その外部で農業や自然保全を行う地区を定めた - 自然エネルギーの積極採用

2030年までに50%まで引き上げることを目標にする

その結果、

- ボランティア参加率が34.1%となり全米50州の都市の中で10番目に市民活動が盛んな都市に

- 若者層が多く流入する都市になった

などの変化がありました。

デンマーク コペンハーゲン

2050年カーボンニュートラルを本格的に目指すコペンハーゲンでは、市民の多くが自動車を利用する都市から公共交通機関へシフトが成功した例が非常に有名です。

主な取り組み内容としては、

- 「世界1の自転車都市」と呼ばれる街をあげた自転車レーンの整備

電車やバスへの持ち込みも認められている - 自動車購入時の税率を高く設定した

2025年までにカーボンニュートラル達成目標を掲げているため - デジタル化によるデータ活用

シェアカーの管理やエネルギー利用の最適化などに使用

などがあります。

これによりコペンハーゲンは、

- 自転車を利用する市民が増え、カーボンニュートラル寄与のみならず人々の健康やウェルビーイングも高まった

- 廃棄物発電施設の屋根に人口スキー場をつくるなどの先進例で、都市の魅力が増え市民の満足度も向上

などの変化がありました。

過去の失敗事例からわかったコンパクトシティのデメリット

コンパクトシティにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。両方を知っておくことで、コンパクトシティを実践する際に失敗を防げます。ここではコンパクトシティを実践し失敗した青森県青森市を例に挙げて見ていきましょう。

青森県青森市の例

青森県青森市は、コンパクトシティを基本理念にしたまちづくりを、1992年に表明しています。当時は市域を下記3つに分類し、それぞれに合ったまちづくりを進めました。

| インナー | 約2,000ha:重点的な都市整備と市街地再構築を進めるエリア |

| ミッド | 約3,000ha:計画的な土地利用を誘導、無秩序な郊外の開発を抑制するエリア |

| アウター | 約64,000ha:都市化を抑制し、開発を原則認めないエリア |

まず2001年に、インナー区域であるJR青森駅前に複合ビル「アウガ」を建設しました。水産物から若者向けの衣料品まで揃い、市民図書館や情報プラザも入っていたため、オープン当初は年間600万人もの人が訪れていたそうです。同時に、民間業者によるマンションの新設も増加。中心市街地活性化やまちなか居住促進に、一定の効果もありました。

しかし、2007年頃から状況が変わり始めます。アウガ自体への来客数は多いものの、周辺商店街との連携がとれておらず、相乗効果は乏しい状態でした。これが原因となり、店舗部分の年間売り上げが目標の半分になってしまったのです。

それにより当時、管理運営を行っていた第三セクター(※)が多額の責務を抱え経営難に陥ってしまいます。さらに追い討ちをかけるように翌年には、近隣に新しい複合施設が続々と建設され、中心市街地にいた人は流れてしまいました。

下記のグラフは、青森市の2000年~2010年の人口増加率です。

「総人口」「15歳未満」「15歳~64歳」「65歳以上」の4つに分けて青森市の10年間の人口増加率を示しています。

赤のグラフDID地区(※)は「人口集中地区」の人口増加率を、緑のグラフはDID地区以外を指します。そして、青は青森市全域の人口増加率です。

総人口のグラフを見ると、青森市全域は10年間で6%減少していることが分かります。

【青森市10年間の人口増加率】

人口集中地区はコンパクトシティの取り組みもあり、4.8%の減少に留まりました。この点に関しては周囲からも「一定の評価を与えられる」と言われていますが、人口が減少したことは事実です。今回の青森市の失敗を踏まえて、どのようなポイントに留意すれば良いのかを見ていきましょう。

新規の商業・サービス施設に頼りすぎない

人口が分散したことによる市街地の空洞化や無計画に市街地が広がっていく状態を食い止めるために、一定の人口を集める手段として新規の商業・サービス施設を利用することは少なくありません。しかし問題なのは、それに頼りすぎることです。

利用することによって、各種都市機能の撤退の防止や持続性の向上につながりますが、急激に効果が出るわけではありません。同時に、新規商業・サービス施設を利用して需要を高める方法には限界があることも覚えておきましょう。

課題を克服しながら進める必要がある

青森市は、中心市街地に建設した複合商業施設「アウガ」を主体に地域の需要を集めることで、都市の持続性を高めようとしました。しかし、周辺の商店街と連携を取らずに進めた結果、売上が落ち込み経営が難しい状況に。

本来コンパクトシティの取り組み目的は下記の通りです。

- 拠点とされる地域の需要を厚くすること

- 都市にある建築物を民間主体の管理を促すこと

新しい商業施設やサービスのみで、現在の課題を解決できるという考え方ではコンパクトシティは実現が困難でしょう。

取り組みを進める中で生じた課題にその都度向き合い、解決策をさまざまな人々と連携し解決していくことが求められているのです。

最後に、コンパクトシティとSDGsの関係について見ていきましょう。

コンパクトシティに関するよくある質問

コンパクトシティは、都市機能の集約や住民の利便性向上を目指すまちづくりの手法として注目されています。しかし、実際に導入するとなると、「どんな都市が取り組んでいるのか」「高齢者にとって本当に便利なのか」「失敗例はあるのか」といったさまざまな疑問が浮かびます。ここでは、コンパクトシティに関してよく寄せられる質問にわかりやすくお答えします。

日本のコンパクトシティのモデル都市はどこ?

日本でコンパクトシティの代表例とされるのは富山市です。富山市は中心市街地に行政・医療・商業施設を集約し、公共交通の整備とともに、高齢者や子育て世帯にも住みやすい街づくりを進めています。

この取り組みは国のモデル事業にも選ばれており、都市の縮小を前提とした再編の先進事例として高く評価されています。

ンパクトシティが注目されている理由

少子高齢化や人口減少が進む中で、自治体の財政悪化やインフラ維持が困難になる課題が増えています。コンパクトシティは、都市機能を集約し効率的な行政・交通サービスを提供することで、持続可能なまちづくりを実現する手段として注目されています。

高齢者の移動負担軽減や省エネ化の観点からも効果が期待されています。

コンパクトシティにはどんなメリットとデメリットがある?

メリットとしては、公共交通の利便性向上、医療や商業施設へのアクセス改善、インフラ維持コストの削減などがあります。

一方で、郊外の過疎化や地価の格差拡大、移転に伴う住民の反発といったデメリットもあります。都市を縮小する政策であるため、住民理解と丁寧な地域調整が欠かせません。

コンパクトシティの失敗事例にはどんなものがある?

日本各地で導入が試みられてきましたが、中心部の整備ばかりに注力して郊外の衰退を招いた事例もあります。特に地方都市では、移動が不便になった高齢者が外出を控え、地域の活気が失われたケースも見られます。

住民の生活圏や移動手段の変化に対応できなかったことが、失敗の要因とされています。

コンパクトシティはSDGsとどう関係している?

コンパクトシティはSDGsの達成にもつながる

SDGsとは、2015年に開催された国連総会で、193の加盟国が賛同した国際目標です。2030年までに「環境」「社会」「経済」に関する17の目標達成を目指し、169のターゲットも設定されました。この169のターゲットは、達成する年や数値を具体的に示すことで、目標達成までの道のりを進みやすくしています。

SDGsの特徴として、目標とターゲットのみが設定されている点が挙げられます。これは、生活習慣や文化が異なる193の加盟国が、自分たちに合った取り組み方でゴールを目指せるようにするためです。目標とターゲットのみを設定することによって、さまざまな国がSDGsに参加でき、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指しています。

コンパクトシティの実現は、「誰一人取り残さない」社会を目指すSDGsの達成にもつながります。特にSDGs3「すべての人に健康と福祉を」とSDGs11「住み続けられるまちづくりを」に関わりが深くなっており、コンパクトシティ化を進めることで、SDGsの目標達成にも貢献するのです。

続いてはコンパクトシティと関わりの深い、目標3と目標11について詳しく見ていきます。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」に貢献

SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」は、健康的な生活と福祉の推進に関する課題に焦点を当てた目標です。そのなかでも、ターゲット3.8に注目する必要があります。

ターゲット3.8には、

すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。

と記されています。

文章中に登場する「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(以下UHC)」とは、

すべての人が、

- 適切な健康増進

- 予防

- 治療

- 機能回復

などに関するサービスを、支払い可能な費用で受けられることを意味します。

そして、UHCを実現するためには、「物理的」「経済的」「社会慣習的」の3つのアクセスが必要です。

なかでも物理的アクセスは、保健医療が身近な場所にあることを目指す内容になっています。そのため病院や商業施設など、生活するために必要な施設が住宅の近くに集まっているコンパクトシティは、UHCの物理的アクセスをクリアしていると言えるでしょう。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」に貢献

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」は、安全かつレジリエント(強靭)で持続可能なまちづくりに関する目標です。日本では、地方創生の観点から注目されています。そのなかでも、コンパクトシティと関りの深いターゲットが、11.2になります。

ターゲット11.2には、

2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。

と、記されています。

住民の高齢化や人口が分散している地方では、移動手段の確保も優先課題の1つです。そのため、LRTなど人に優しい公共交通機関の導入も進んでいます。それ以外にも地方鉄道やバスの再生・再編、ICカードや情報案内システムの導入など、着々とすべての人が暮らしやすい町づくりが行われているのです。

このようにコンパクトシティを実現できれば、SDGsの達成も近づくことでしょう。

まとめ

日本の人口減少は着実に進んでおり、その影響が大都市や地方問わず見られるようになりました。生活・医療・福祉などのサービスを維持し、誰もが暮らしやすい町にするためには、コンパクトシティの実現が重要な鍵となります。

コンパクトシティは、施設や住宅の集約やLRTの導入など、人だけでなく環境面にも配慮した取り組みです。それぞれに市町村が、関係省庁などと連携を取り、進めていかなければなりません。

一方でコンパクトシティはデメリットも存在します。そして「自分たちの地域の現状はどうなっているのか」「課題解決のために、コンパクトシティをどのように利用すればよいか」を考え、話し合う必要があります。

持続可能なより良い街にするために、コンパクトシティを目指してみてはいかがでしょうか。

〈参考文献〉

株式会社JTB関東|佐渡市地域限定特例通訳案内士養成講座

公共政策大学院|コンパクトシティの政策と課題

国土交通省|コンパクトシティの形成に向けて

国土交通省|都市計画:コンパクトシティの形成に関連する支援策集(令和3年度)

ニッセイ基礎研究所|都道府県別平均通勤時間

国土交通省|コンパクトシティに関する取組事例等

富山市|第3回富山市コンパクトシティ推進研究会資料

富山市|コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築

熊本市|熊本県都市計画マスタープラン

公益財団法人総合花巻病院|移転新築整備 基本構想

公益財団法人地方経済総合研究所|「コンパクトシティ」を考える

ポートランド市の地域組織におけるコンパクトシティ政策への参加意識と活動特性に関する研究

ポートランドのまちづくりに学ぶ

エネルギーまちづくりのガバナンス:オレゴン州ポートランド市における地域的実験の制度設計

デジタル・デンマークが導く次世代型社会システムとは?

サステナブルな都市計画の例コペンハーゲン

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!