近年、観光地とはちょっと違う、自然あふれるスポットでさまざまな体験を楽しめる「エコツーリズム」が注目を浴びています。

さらにエコツーリズムはSDGs目標との共通点が多くあり、ますます見逃せない旅のスタイルです。

そこで今回は、エコツーリズムの概要から国内外の現状、SDGsとの関連などについて、具体例を踏まえながらご紹介します。

目次

エコツーリズムとは?エコツアーとの違いを簡単に解説

エコツーリズム(eco-tourism)とは、英語の”Ecology(生態系)”と”Tourism(旅行)”をかけあわせた言葉で、地域にある自然の環境や文化・歴史を体験し、学ぶことを目的とした旅行スタイルのこと。

学びと観光を通じて、環境保全につなげる行為でもあります。

機関によって異なるエコツーリズムの定義

エコツーリズムという言葉には、実は明確な定義がありません。

そのため、組織・団体によって、さまざまな考え方があるようです。以下ではその中でも代表的なものをピックアップしました。

環境省

環境省は、エコツーリズムを、

「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」

環境省「エコツーリズム」

としています。

日本エコツーリズム協会

エコツーリズムの普及と、ガイドの育成に努める一般社団法人 日本エコツーリズム協会では、以下のような定義を示しています。

1.自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした観光を成立させること。

2.観光によってそれらの資源が損なわれることがないよう、適切な管理に基づく保護・保全をはかること。

3.地域資源の健全な存続による地域経済への波及効果が実現することをねらいとする、資源の保護+観光業の成立+地域振興の融合をめざす観光の考え方である。それにより、旅行者に魅力的な地域資源とのふれあいの機会が永続的に提供され、地域の暮らしが安定し、資源が守られていくことを目的とする。

日本エコツーリズム協会

また、エコツーリズムを作り上げるプログラムの質や、地域と旅行者を結ぶガイドの役割の重要性にポイントを置いています。

日本自然保護協会

日本自然保護協会(NACS-J)では、エコツーリズムの定義を次のように定めています。

旅行者が、生態系や地域文化に悪影響を及ぼすことなく、自然地域を理解し、鑑賞し、楽しむことができるよう、環境に配慮した施設および環境教育が提供され、地域の自然と文化の保護・地域経済に貢献することを目的とした旅行形態。

日本自然保護協会

自然地域の楽しみ方を「鑑賞」としている点は、ほかの組織・団体と異なりますね。

日本エコツーリズムセンター

持続可能で、地域の活性化を推進する日本エコツーリズムセンター(エコセン)では、以下のようにエコツーリズムを定義しています。

地域の特色ある自然・文化・暮らしへの理解を深める旅行や交流活動によって、地域の環境保全や産業振興につながる、仕組みづくりのこと。

日本エコツーリズムセンター

このように、4つの組織・団体を見ていくと、少しずつ定義が異なることが分かります。そうはいっても、根本の「地域」や「自然保護」といった根本のキーワードは同じです。

次に、エコツーリズムの根幹となる3つのポイントについて、説明していきます。

環境保全・観光振興・地域振興につながる

エコツーリズムは、大きく分けて3つの効果につながります。

- 環境保全

- 観光振興

- 地域振興

それぞれについて、簡単に紹介します。

環境保全

エコツーリズムにとって欠かせない要素のひとつに「地域の自然の保護」が挙げられます。その地によって異なる植物や動物の生態系を観察・保護することで、環境保全の活動につながるのです。

豊かな自然を守り、そこに住む植物や虫・動物といった生き物たちが暮らしやすい環境を整えることで、その地域に住む人間にとってもまた暮らしやすい環境が作り出されるのです。

具体的には、

地域でエコツーリズムを推進する

↓

観光業が盛んになる

↓

その観光業を守っていくため、行政や企業による環境保護がさらに進む

といった循環が生まれます。

また、エコツーリズムを通して、その地域に住む人々も暮らしの中で大切な自然を意識でき、環境に配慮した生活を実践できる点もメリットといえます。

観光振興

エコツーリズムは、地域独自の自然や伝統習慣を観光資源として活用できる可能性を秘めています。

たとえば、

- 文化を活かして、古くから伝わる料理や手仕事を学べるツアーを組む

- 豊かな自然を活かして、原生林でのバードウォッチングツアーを企画

など。

これに都市部などの外に住む人たちが参加すれば、新鮮な経験となるでしょう。このように、その土地の魅力に目を向けることで、観光業の可能性を広げ、振興のきっかけにもなるのです。

関連記事:「観光振興とは?目的やメリット・課題、取り組み事例」

地域振興

観光振興が進めば、その土地の

- 農家

- 宿泊施設

- 土産物店

なども盛り上がり、地域経済の循環にもよい影響を与えます。

このように、エコツーリズムは観光客だけでなく、その土地に住む人たちの意識向上も期待できる観光スタイルであることが特徴です。

関連記事:「地域振興とは?コロナ禍の影響は?目的や取り組み事例」

サスティナブルツーリズムとの違い

ここまで読むと、「サスティナブルツーリズム」と同じなのでは?といった疑問を持つ方も多いと思います。この2つの違いは一体なんでしょうか?

結論からいうと、エコツーリズムは、サスティナブルツーリズムの一種です。

大枠としてサスティナブルツーリズムという考え方があり、その中で何に特化するかで呼び名が変わります。エコツーリズムは、サスティナブルツーリズムのなかでも特に自然や文化に特化した旅行形式と言えるでしょう。

ではもう少し踏み込んでサスティナブルツーリズムについて見ていきます。

サスティナブルツーリズムとは?

UNWTO(国連世界観光機関)によると、サスティナブルツーリズム(持続可能な観光形態)とは、

訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光

UNWTO「持続可能な観光の定義」

と説明しています。

整理すると、

- 現在ある、自然や文化・人といった地域の大切な資源を守りながら

- 観光客と受け入れ側、双方のニーズを満たす方法で、

- 数十年先もその地域が持続できることを目指す

スタイルです。

また、サスティナブルツーリズムは、必ずしも自然にスポットを当てている必要はなく、ツアー内で

- ごみを出さない

- 温室効果ガスを出さない

といった視点で、環境へ配慮した取り組みが重視されていることも特徴です。

ほかにも、観光業の発展により、地域での雇用や経済成長にプラスがあり、コミュニティの発展につながる場合も、サスティナブルツーリズムに含まれます。

そして、先述したようにサスティナブルツーリズムは大枠の考え方であるため、気軽なバックパックの一人旅から豪勢な旅行まで、幅広い旅行形式で適応できるものとなっているのです。

エコツーリズムとグリーンツーリズムの違い

エコツーリズムでは、保護されるべきとして地域の自然環境や歴史、文化などが重要視されています。従って、今あるかけがえのない自然や景観を守るための保護活動などがメインのテーマとなります。

一方、グリーンツーリズムは自然の中に林業や農業を旅行者も体験する、地元の人々とのふれあいなども包括的に含まれています。

グリーンツーリズムとは

農林水産省によると、グリーンツーリズムとは、

「農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」

農林水産省 グリーン・ツーリズムの定義と推進の基本方向

と説明されています。

ポイントは、

- 国民の新たな余暇ニーズへの対応

- 農村の自然や文化を保全し、同時に活性化を目指す

- 日本の自然や文化を外国人旅行者にも体験してもらう

などの効果が期待されています。

また、グリーンツーリズムは、その滞在を通して

- 農村の住民、旅行者(滞在者)双方に高いQOLをもたらすべき存在であること

とされており、自然保護や地域創生を超えて人々のウェルビーイングに言及されていることも特徴です。

エコツアーとエコツーリズムの違い

「エコツーリズム」と「エコツアー」は意味や目的には明確な違いがあります。エコツーリズムとは、自然環境や地域文化の保全を目的とし、観光を通じて持続可能な社会の実現を目指す概念そのものを指します。

一方で、エコツアーはエコツーリズムの考え方を具体的に体験する「ツアー」のことです。つまり、エコツーリズムが「考え方・理念」なのに対し、エコツアーは「実際の行動・サービス」です。

たとえば、地元ガイドによる森林散策や野鳥観察などのプログラムはエコツアーであり、それらが地域保全や教育活動とつながることで、エコツーリズムとしての価値が生まれます。

エコツアーとは

エコツアーとは、自然環境や地域の文化・歴史に配慮した体験型の観光ツアーのことです。例えば、国立公園でのガイド付きトレッキング、地元の伝統工芸体験、野生動物の観察などが代表的です。

エコツアーの特徴は、観光客が単に観るだけでなく、現地の自然や文化に対する理解を深めながら楽しめる点にあります。さらに、地元の人々とふれあう機会が多く、観光収益が地域経済の支援につながる仕組みが多いのも特徴です。

環境負荷を抑えながら旅行を楽しめる方法として注目されており、特に近年では、サステナブルな旅を求める人々に人気が高まっています。

日本と世界のエコツーリズムの変遷

基本的なポイントが分かったところで、どのようにしてエコツーリズムが誕生し、発展してきたのかを見てみましょう。

エコツーリズム登場の背景

エコツーリズムという概念は、1980年代初期にはじめて登場しました。

その背景には、産業革命以降、とりわけ戦後の1950年~1970年代にかけて、世界各地で工業の発展による自然破壊が、急速に進んだことにあります。

また1980年代には、先進国から大人数のツアー客が訪れる「マスツーリズム」が増加し、主に途上国の自然破壊・地域文化の変容や犯罪の増加が問題視されるように。

こうした背景から、1970年代には国連人間環境会議が開かれ、1980年代からは国際的な動きとして「環境と人間活動の両立」を目指す動きが見られるようになりました。

この頃から、自然環境の保全と経済振興の両立を目指す「エコツーリズム」が登場。

はじめは「野生動物や自然風景の観察」のような、見て楽しむ意味合いが強く出ていましたが、次第に文化交流・体験などを含めた「地域全体の活性化」へと移行していきました。

エコツーリズムの発展

1990年代に入ると、オーストラリアやアメリカといった国々で、エコツーリズムが盛んになりました。

はじめて国としてエコツーリズムを導入したのは、オーストラリア。1996年に、エコツーリズムの認証制度(NEAP)を導入しています。

2002年には、カナダ・ケベックにて「世界エコツーリズム・サミット」が開催され、持続可能な観光開発の促進や、地域の文化・自然を守る動きが、グローバル規模で本格的に進められたのです。

現在は、GEN(Global Ecotourism Network)のように、世界の各地域で行なわれているエコツーリズムを推進・紹介する機関もあります。

また、欧米では一般的に、夏季休暇を2~3週間とるのが一般的なため、都市に住む人々の、

- 自然の景色や文化に触れたい

- 田舎暮らしを体験してみたい

といった需要がある点も、エコツーリズムが拡大したひとつのポイントかもしれませんね。

日本でエコツーリズム誕生

日本ではじめて「エコツーリズム」という言葉が登場したのは、1990年のこと。環境庁が「熱帯地域生態系保全に関する取り組み」の中で、正式に提唱しました。

1993年には、屋久島と白神山地が世界自然遺産に登録されたことで、自然を資源とした観光形態が増加。一気にエコツーリズムへの熱が高まっていきました。

2006年には、国土交通省が「観光立国推進基本法」をつくり、条文の中に

- 持続可能な開発

- 地域住民を中心とした観光地づくり

という概念を取り入れています。そして2007年になると、環境省が「エコツーリズム推進法」を制定しました。

このように、エコツーリズムの歴史の背景には、地球環境・自然の保護と、観光地やローカルの振興が大きな柱になっていることが伺えます。

そのためには、個人や企業ではなく、政府がエコツーリズムの仕組みを整えることが求められているのです。

そこで環境省は、幅広くエコツーリズムを知ってもらうために「エコツーリズム大賞」を開始しました。次ではその取り組みをチェックしてみましょう。

エコツーリズムのメリット

ここでは、エコツーリズムのメリットを3つ紹介します。

自然環境の保全に貢献できる

エコツーリズムは、自然環境の保全を目的とした観光のあり方です。旅行者が自然の魅力を体験しながら、環境に配慮した行動をとることで、地域の生態系や貴重な自然資源を守ることにつながります。

例えば、自然公園のルールを守ったり、地元ガイドの指導のもとで動植物に配慮した観察を行うことも、保全活動の一部です。

また、ツアー代金の一部が環境保護活動に使われる仕組みを持つエコツアーも増えており、旅行を楽しみながら自然保護に貢献できる点が魅力です。エコツーリズムは、自然と共存する観光の形として、持続可能な社会の実現に欠かせない存在となっています。

地域経済の活性化につながる

エコツーリズムは、地域住民が主体となってツアーを運営することが多く、観光収益が地元に直接還元されるのが大きな特徴です。

地元のガイド、宿泊施設、飲食店、工芸体験などに観光客がお金を落とすことで、地域経済の循環が生まれます。特に大規模な観光開発が難しい自然豊かな地域にとって、エコツーリズムは貴重な収入源となりうるのです。

また、地域の文化や伝統を守りながら収益を上げられるため、無理な開発による自然破壊を防ぎつつ、住民の暮らしの質の向上にもつながります。観光と地域振興を両立できる、サステナブルなモデルと言えるでしょう。

旅行者自身の学びや気づきが得られる

エコツーリズムは、ただ観光地を巡るだけでなく、自然の仕組みや地域文化を「学ぶ」ことに重きを置いています。

ガイドによる解説を通じて、生態系のつながりや環境問題について深く知ることができ、自分の生活や価値観を見直すきっかけにもなります。

また、地域住民とのふれあいや文化体験を通して、多様な暮らしや考え方に触れることで、旅の満足度が高まるだけでなく、自分の視野が広がるというメリットも。エコツーリズムは「観る旅」から「感じて学ぶ旅」へと価値をシフトさせてくれる、新しい形の観光スタイルです。

エコツーリズムのデメリット

続いて、エコツーリズムのデメリットについて詳しく解説します。

実施地域や内容が限られている

エコツーリズムは自然環境や地域文化を活用した観光であるため、実施できる地域や内容には制限があります。都市部では実現が難しく、自然環境が豊かで、かつ地域住民の協力体制が整っている場所に限られることが多いです。

また、専門のガイドや設備、受け入れ態勢が必要なため、実施できるプログラムが少なかったり、選択肢が限られる場合もあります。

旅行者にとっては行きたいタイミングで希望の体験ができないこともあり、気軽に参加できる一般的な観光と比べると敷居が高いと感じることがあるかもしれません。

料金が高くなりやすい

エコツーリズムでは、少人数制のガイド付きツアーや地元資源を活用した体験型の旅行が多いため、一般的な観光ツアーに比べて料金が割高になる傾向があります。

現地での人件費や環境保全への寄付、持続可能な運営体制の維持など、多くのコストがかかるためです。また、大量集客を目的としない分、規模の経済が働きにくく、価格が下がりにくいという課題もあります。

観光としての質は高いものの、コストパフォーマンスを重視する旅行者にとっては、参加をためらう理由になることもあります。

環境負荷がゼロではない

エコツーリズムは環境に配慮した観光を目指していますが、完全に環境負荷をゼロにすることはできません。

たとえば、目的地までの移動に車や飛行機を利用すれば、CO₂の排出は避けられませんし、観光客の増加により野生動物のストレスや自然環境への影響が生じる可能性もあります。

また、受け入れ側の体制が不十分な場合、結果的に環境破壊につながってしまうケースもあります。エコツーリズムの理念を正しく実践し続けるには、旅行者と地域双方の継続的な努力と配慮が欠かせません。

エコツーリズムの問題点

注目されているエコツーリズムですが、3つの問題点があります。詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

エコツーリズムの定義や基準があいまい

エコツーリズムという言葉は広く使われるようになりましたが、その定義や実施基準には明確な統一がなく、事業者によって捉え方が異なることがあります。

本来は「自然保護」「地域貢献」「環境教育」の3要素が揃っていることが理想とされますが、実際には単なる自然観光やアクティビティがエコをうたっているケースも存在します。

その結果、消費者が本当に持続可能な観光を選んでいるのか判断しづらくなっており、「グリーンウォッシュ」と批判されることもあります。信頼性のあるツアーかどうかを見極めるための情報提供が不十分なのも課題です。

地域住民とのトラブルや摩擦が生じる可能性がある

エコツーリズムは地域との連携が不可欠ですが、観光客の増加によって地域住民との摩擦が生じることもあります。たとえば、マナーの悪い観光客によるゴミの放置や騒音、プライバシーの侵害などがトラブルの原因になります。

また、観光による収益が一部の事業者に偏ると、地域内で不公平感が生まれることも。エコツーリズムは本来、住民の理解と協力のもとで成り立つべきものですが、運営側と地域の対話が不足していると、むしろ地域コミュニティを分断させるリスクもあります。

旅行者の理解や意識が十分でないことがある

エコツーリズムは旅行者の環境意識や協力があってこそ成立する仕組みですが、全ての観光客がその理念を理解し、行動に移せるとは限りません。

たとえば「自然に触れたい」だけの軽い気持ちで参加した旅行者が、ルールを守らずに動植物に悪影響を与えたり、マナー違反をするケースも見られます。

また、環境への配慮を求められることに窮屈さを感じてしまう人もいます。エコツーリズムが理想通りに機能するためには、旅行者への事前説明や啓発活動も欠かせない重要な要素です。

環境省の取り組み「エコツーリズム大賞」

エコツーリズム大賞とは、日本全国の優れた取り組みを行なっている団体を表彰する取り組みです。世間への認知度を上げ、日本におけるエコツーリズムの質向上を図る目的で、毎年行われています。

応募できる対象は、事業者だけでなく自治体も含まれ、以下のポイントが審査されます。

(1)地域の体験又は情報が良質に提供されているか。

(2)地域資源の保全と持続的利用に向けた取組がなされているか。

(3)地域の振興や活性化に貢献しているか。

エコツーリズム大賞募集

今回は、過去の審査で大賞に輝いた団体を、簡単にご紹介します。

【2020年】高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森/五色ヶ原の森案内人の会

この年は応募があった15件の中から、岐阜県高山市「高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森/五色ヶ原の森案内人の会」が大賞に選ばれました。

滝や原生林が広がる乗鞍山麓五色ヶ原の森(のりくらさんろく ごしきがはらのもり)は、高山市によってガイド付きでの入山を義務付けている場所で、「五色ヶ原の森案内人の会」は、管理運営をしている指定団体です。

- 1日に入山できる人数の制限

- 自然環境に配慮した遊歩道・休憩所の設置

などに努め、ガイドと参加者がコミュニケーションを取りながら高山の自然を満喫できるような体制づくりを行なっています。

乗鞍山麓五色ヶ原の森で行なわれるトレッキングツアーには、参加者の要望に応じて1日・半日ツアーが組まれています。

内容によって、滝や森・湧き水スポットといったさまざまな場所へ訪れることが可能なので、何度リピートしても違った自然を満喫できる点がうれしいポイントです。

【2019年】鳥羽市エコツーリズム推進協議会

2019年度の大賞は、38件あった応募の中から「鳥羽市エコツーリズム推進協議会」が選ばれました。

人口が1万8千人ほどと小規模な鳥羽市は、

- 神島(かみしま)

- 答志島(とうしじま)

- 菅島(すがしま)

- 坂手島(さかてじま)

の4つの島・半島で構成されています。

沿岸部はほとんどが伊勢志摩国立公園に指定されているため、美しい自然の景観を楽しめます。

ここでは、シュノーケリングやカヤックのような、海の自然を満喫できるプログラムが豊富に揃っています。また、地域に長年伝わる海女さんによる漁業文化は、循環型の暮らしと自然環境の保全につながる伝統です。

こうした文化の紹介を行ない、地域の人々が連携をとりながら、鳥羽市を訪れる人へ向けて紹介しています。

【2018年】特定非営利活動法人 飛騨小坂200滝

33件の応募から選ばれた、2018年度エコツーリズム大賞は、岐阜県下呂市の「特定非営利活動法人 飛騨小坂 200 滝」です。

小坂町は、滝が多く自然あふれる地域。滝好きが集まるエリアでもあります。

ここで体験できるのは、春から秋にかけてトレッキング・ハイキングツアー。もっと本格的に滝を楽しみたい人向けに、滝の水をシャワーのように浴びながら進むツアーも用意しています。

雪が降り積もる冬季は、青く凍った滝を見学できるプログラムまであり、季節によって違った表情を見せてくれる滝を、地域の観光資源として上手に活用している例です。

続いて、世界と日本でエコツーリズムの現状と取組について、それぞれ見ていきましょう。

世界の現状と取り組み事例

世界では、エコツーリズム先進国といわれるオーストラリアや、中米コスタリカをはじめ、各地に人気スポットが存在します。

GENによると、基本的なエコツーリズムの定義・概念は、以下のように定められています。

Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and creates knowledge and understanding through interpretation and education of all involved (visitors, staff and the visited.

GEN「WHAT IS (NOT) ECOTOURISM」

【訳】

エコツーリズムとは、自然環境の保全に配慮した旅行であり、地域に住む人々の暮らしと健康を持続させ、訪問者・ガイドやスタッフ・地域の人々が相互に関わりあうことで、それぞれが知識と理解を深めていくものである

そのうえで「エコツーリズムは消費主義ではないこと」とし、採掘や狩猟・釣りはエコツーリズムから除外しています。

また、先住民族のを含む地域の人々の暮らしの持続性を大切にし、環境・社会に対する負のインパクトを最小限に抑えることを目指す点がポイントです。

このような世界におけるエコツーリズムの前提を理解した上で、今回は興味深い世界の例を3つ紹介します。

【ケニア】先住民族が運営する宿泊施設!

アフリカ・ケニアの南西地域にあるIl Ngwesiは、マサイ族が運営する宿泊施設です。

世界で初めてのエコロッジといわれる宿泊スペースは、建材をすべて地元で調達し、古くから伝わる住居の雰囲気と、リゾート地のような内装が特徴。

周囲には川や森があり、部屋からうつくしい景色を眺めることができます。

決まったプログラムはなく、訪問者はサイの群れに出会えるスポットへでかけたり、施設内のプールやスパを楽しんだりと、思い思いに過ごせる点が魅力です。

参考として、地域や施設の様子が分かる動画を載せておきますね。

アフリカの壮大な自然と、地域に根付く先住民族の伝統文化を体験できる場所です。

【エクアドル】民族の文化と、豊かな自然を満喫

次に紹介するのは、南米エクアドルの自然公園に佇むエコロッジ・CHALALANです。

かねてよりこの地に暮らすケチュア・タカナ族のコミュニティが運営し、環境にやさしい建材を使用した宿泊施設は、彼らの伝統的な住まいの様式を再現しています。

- ボートを漕いで川渡り体験

- 熱帯雨林を歩くツアー

などを用意しており、陸からも水上からも豊かな自然や生き物たちを観察できます。ケチュア族に伝わる独特の味つけ・調理法を取り入れた食事も、CAHLALANに泊まる楽しみのひとつです。

【クロアチア】渓谷の自然と馬に癒される

最後に紹介するのは、東欧クロアチアの宿泊兼牧場です。

クロアチアといえば、赤レンガの屋根が並ぶ美しい街並みが有名ですが、西セルビア地域の町・ Velika Planaは、世界自然遺産であるヴェレビト山脈に位置しています。

その渓谷にあるVelika Planaは、現在20世帯ほどの人が暮らす小さな集落で、Linden Treeは運営しています。地元の人たちによる細やかなケアと、愛情をたっぷり受けて育った馬が旅行者を待ち受け、コースは希望によってフレキシブルに用意。

1日ゆっくり歩き回るコースでは、自然遺産・ベレビト山脈の草原を訪れることもでき、全身で自然の気配を感じることができますよ。

宿泊は、基本的に少人数のみを受け入れ、訪問者がゆっくり滞在できるリラックスした空間を提供しています。

ユニークな建物・設備が多く、

- ネイティブインディアンのテント式住居・ティピ

- 日本のお風呂にインスピレーションを受けた木桶のバスタブ

まで。食事は、地元で育てられたオーガニックの素材をたっぷり使い、地元の人たちによるおもてなしを満喫できる場所です。

このように、世界で行われているエコツアーの多くは、地域コミュニティに基づいている点が大きなポイントといえます。

また、建材や様式・内装にこだわった建物に泊まれ、食事やアクティビティを、1箇所を拠点にしながら楽しめるのも魅力です。

では、日本の現状と取り組みはどのようになっているのでしょうか。

日本の現状と取り組み事例

日本のエコツーリズムにおける取り組みは、法律の整備から見られるように「エコツーリズムを推進し、さまざまな地域資源を生かした観光事業を盛り上げよう」といった意図がうかがえます。

その例として、先ほど取り上げた「エコツーリズム大賞」のほか、2004年には特定地域を3年かけて支援する「エコツーリズムモデル推進事業」といった取り組みも行われました。

現在も「エコツーリズム推進全体構想」を実行し、指定地域の支援を続けています。

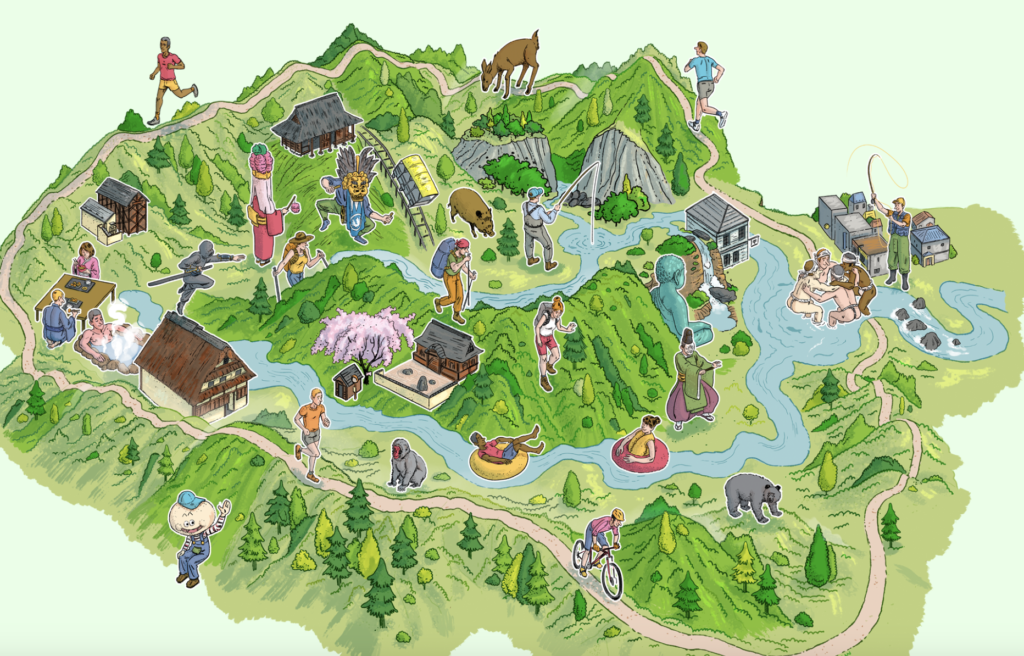

以下は、環境省の資料が示す「(地域で実践する上での)エコツーリズムへの取り組み方と視点」の図です。

地域資源を探し出し、子どもに魅力を伝えることに重点を置いているのは、日本独自の視点かもしれません。

また、1つのスポットに限らず、さまざまな魅力を満喫できるよう、地域全体でエコツーリズムを推進している点も特徴です。

ではここで、日本国内のエコツーリズムに取り組む団体の例をチェックしてみましょう。

【北海道知床】世界自然遺産の大自然で本物のエコ体験を

出典:ドコココ?知床!

北海道東部に位置する知床は、手つかずの自然が残る日本屈指のエコツーリズム拠点です。2005年には世界自然遺産に登録され、希少な野生動物や豊かな生態系が守られてきました。

知床五湖のトレッキングでは、自然への影響を最小限に抑えるために季節によってガイド同行が義務づけられており、訪れる人々が自然を正しく理解しながら散策できる仕組みが整っています。

また、ヒグマの生息地としても知られ、観察や対策を通じて「人と自然の共存」について学ぶ貴重な体験も可能です。

流氷ウォークやホエールウォッチングなど、四季ごとのアクティビティも充実しており、本格的なエコツーリズムを体感できる国内随一の地域と言えるでしょう。

【東京都檜原村】唯一の村で、季節のアクティビティを楽しもう

東京都でたったひとつの村・檜原村は、人口2,200人ほど。村全体を「東京ひのはらんど」と名付け、季節によってさまざまなツアー・アクティビティを用意しています。

とても東京は思えないほど豊かな山林が残り、ハイキングや川下りといった自然を満喫できるものから、冬の手仕事のような地域の暮らしを垣間見られる体験まで。

地域で採れる作物・果実の収穫体験では、実際に調理した食事をいただくこともでき、五感で檜原村の魅力を知ることができます。

【宮崎県串間市】南部の自然をたっぷり味わえる

宮崎県の最南端に位置する串間市は、

- 国の天然記念物である御崎馬

- ニホンザル

など豊かな生態系が住む場所です。海岸線沿いでは美しい海の風景を一望でき、SUPやサーフィン教室も開催しています。

エリアによって、森林や岬のような陸での体験と、海での時間の両方を楽しめるのが、串間市の面白さです。

どの場所も、市街地から車で簡単にアクセスできるため、時間が取れない旅行でも気軽に見所へ行ける点は、うれしいポイントといえます。

【沖縄県慶良間諸島(座間味村)】ブルーオーシャンを満喫!

「ケラマブルー」とも称され、国立公園の一部にも指定されている慶留間諸島・座間味村は、沖縄県に属する離島のひとつです。

周辺の海域には、日本の6割に当たる240種類ものサンゴが生息し、初夏には産卵シーンを見ることができます。

また、

- シュノーケリング

- ホエールウォッチング

- SUPやカヤック

といったアクティビティが豊富。島ではネイチャーウォーキングを実施しているため、歩きながら自然の眺めを楽しめます。

海が好きな人はもちろん、新鮮な海の幸を楽しみたい人にもぴったりな旅先です。

エコツーリズムに関するよくある質問

ここでは、エコツーリズムに関するよくある質問に回答します。

エコツーリズムには誰でも参加できますか?

エコツーリズムは基本的に誰でも参加可能ですが、プログラムによっては参加条件が設定されている場合があります。例えば、山歩きやトレッキングなど体力を必要とするものは、健康状態や年齢制限があることも。

また、自然環境を守るために少人数制を採用しているツアーも多いため、予約が取りにくい場合もあります。

初心者向けのゆったりした体験や、子ども連れでも参加できるものもあるので、自分の体力や興味に合ったプログラムを選ぶことが大切です。参加前にはツアー内容や注意事項をよく確認し、安全に楽しむための準備を心がけましょう。

エコツーリズムはどんな人に向いていますか?

エコツーリズムは、自然や地域文化に興味があり、環境保全や持続可能な社会に関心を持つ人に特に向いています。

また、ただ観光地を訪れるだけでなく、深く学びながら体験したい人、地域の暮らしや生態系と直接触れ合いたい人におすすめです。静かな環境でのんびり過ごしたい人や、地域の人々と交流しながら旅を楽しみたい人にも適しています。

逆に、大規模な観光施設や派手な娯楽を求める人にはやや物足りなく感じるかもしれませんが、自然と調和した新しい旅のスタイルとして人気が高まっています。

環境保護のために旅行者が気をつけるべきことは?

エコツーリズムに参加する際、旅行者自身も環境保護に配慮することが求められます。まず、指定されたルートから外れない、動植物に触れないなど、自然環境への影響を最小限に抑える行動が基本です。

ゴミは持ち帰り、騒音を控えて野生動物を驚かせないよう注意しましょう。また、地元のルールやマナーを尊重し、地域文化に敬意を払うことも重要です。

さらに、過度な消費を避け、エコツアーを選ぶ際には持続可能な運営を行っているか確認することも、環境保護に繋がります。小さな心がけが未来の自然を守る力になります。

SDGsとエコツーリズムの関係

ここまで、世界と日本のエコツーリズムについて見てきましたが、実はSDGsの概念と重なる部分が多く、エコツーリズムの実践がSDGs目標の達成につながります。

では具体的に、SDGsとエコツーリズムにはどのような関係があるのでしょうか。

SDGsとは、Sustainbale Development Goalsの略。日本語では「持続可能な開発目標」と訳され、2015年に国連で採択された世界全体で行う取り組みです。

SDGsには、

- 環境

- 社会

- 経済

の3つの軸があり、そのバランスを保ちつつ、現在も将来もみんなが安心して住みつづけられる社会づくりを目指しています。

ここでは、特にエコツーリズムとの関わりが深いSDGs目標を4つ確認しておきましょう。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関係

SGDs目標8は、みんなが安定した暮らしを送るために、労働条件・環境に配慮した雇用の促進と、経済的な豊かさを手に入れられるように目指しています。

エコツーリズムが発展することで、地域に住む人々の雇用が生まれるだけでなく、地域の資源でお金を生み出せます。

地元の事業や個人・行政が連携してエコツーリズムを行い、地域の雇用と経済発展の両方に貢献できる点がメリットです。

SDGs目標11「みんなが住みつづけられるまちづくりを」との関係

SDGs目標11は、誰もが安心して長く暮らせる町づくりを掲げています。

エコツーリズムによって生まれた財源は、そのまま住みよい地域の整備に当てることができ、住人だけでなく訪問者にとっても過ごしやすい町づくりに繋がります。

自然・文化の保全を行う取り組みは、

ターゲット11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。

に当てはまりますね。

SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」との関係

SDGs目標12は、地球の環境に配慮した活動を意識し、生産者と消費者がともに責任を持つことを示しています。

- ツアーやアクティビティ内でゴミを出さない努力

- 地域の自然を守るために有害な物質を使用しない取り組み

などは、環境への配慮を前提としたエコツーリズムのポイントに共通しています。

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」との関係

SGDs目標15は、陸の生態系を壊さず、将来も維持できるような取り組みを呼びかけています。

SDGs14「海の豊かさを守ろう」と並び、地域の立地や特色に応じて、水陸どちらにも配慮したエコツーリズムの実践が求められます。

環境の保全活動を通じて、自然や生態系の保持に繋がる取り組みは、エコツーリズムとSDGsが深い関わりを持っているといえるポイントです。

まとめ

今回は、エコツーリズムの定義から、世界と日本の現状・取り組みについて紹介しました。

国や地域に関係なく「その地の自然・文化を、より多くの人に知ってもらう」点は、エコツーリズムの最も重要なポイントです。

私たちがどこへ訪れるにしても、このポイントを意識することで持続可能な観光の形が、今後さらに当たり前になっていくことが見込まれます。

誰もが、環境と地域コミュニティに配慮しながら楽めるエコツーリズムを通じて、SDGs目標を実践でき、地球の未来を考えるきっかけになりうるのです。

参考文献

環境省「エコツーリズムとは」

日本エコツーリズム協会「エコツーリズムとは」

日本自然保護協会「エコツーリズム」

NPO法人 日本エコツーリズムセンター「エコツーリズムとは」

環境省「第 1 章 エコツーリズムとは」

環境省「エコツーリズムに関する国内外の取組みについて」

日本エコツーリズム協会「エコツーリズム大賞」

環境省「エコツーリズム推進全体構想」

環境省「1.日本におけるエコツーリズム」

この記事を書いた人

のり ライター