NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク 松井さん インタビュー

松井秀文

1944年生まれ。1968年東京大学経済学部卒。川崎製鉄(現JFEスチール㈱)入社。1973年アフラック日本支社(現アフラック生命保険㈱)創業に携わり、1995年社長、2003年会長。2010年に退職後、公益財団法人ライフ・エクステンション研究所理事長(現在は顧問)。2008年に認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワークを設立し理事長に。いきいき舎㈱ 代表取締役。20代の終わりに(1973年)小児がんでお嬢さんを亡くされたお父さんの手記に出会い、白血病と闘うお嬢さんの姿、病院と家との二重生活、経済的負担などについて切実な思いに衝撃を受け、それを機にアフラック創業に加わる。アフラック退職のタイミングで当法人を立ち上げ、小児がんの子どもたちが安心して笑顔で生活できる社会の創造に役立っていきたいと活動を続けている。

目次

introduction

NPO法人ゴールドリボン・ネットワークは、小児がんに特化した支援団体として2008年6月から15年以上活動してきました。

年間2,000人ほどしか発症しない希少がんのひとつである小児がんを、治る病気にするためにさまざまな面から支援を行っています。

今回は理事長の松井さんに、小児がんに関わる課題の変化や、その中でNPO法人ゴールドリボン・ネットワークが果たす役割についてお話を伺いました。

「小児がんの子どもたちが安心して笑顔で生活できる社会を創造する

–まずは御法人の事業内容のご紹介をお願いいたします。

松井さん:

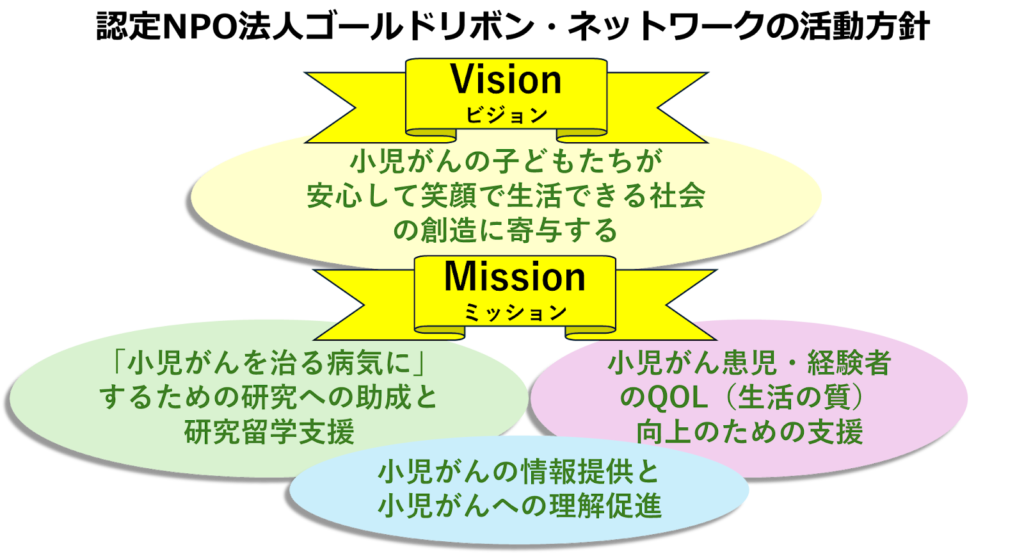

NPO法人ゴールドリボン・ネットワークは、小児がんに特化した支援事業を行っている団体です。「小児がんを治る病気に」をテーマにスタートし、その後「小児がんの子どもたちが安心して笑顔で生活できる社会を創造する」という理念の実現に向けて15年以上活動を続けてきました。

小児がんの克服はもちろん、寛解したあとに子どもたちが差別を受けることのない等、小児がんの子どもたちが生き易い社会を創っていけたらと思っています。

法人名の「ゴールドリボン」は、小児がんの子どもたちを支える活動の世界共通のシンボルマークからきています。これは私が65歳を迎えるタイミングで、次は小児がんに関連する活動をしようと考えていた時期に、たまたま参加したピンクリボンのイベントからヒントを得たものです。

ピンクリボンは乳がんの早期発見・早期治療等の重要性を伝えるシンボルとして、世界共通で使用されています。

「乳がんに対する活動にシンボルマークがあるのなら、小児がんに対する活動にもマークがあってもいいのでは?」と思ったんです。小児がんのシンボルマークを作って、バッジにして活動の際に着用すれば、小児がんへの理解を広げていく助けになるのではないかなと。

調べてみると、すでにアメリカにはゴールドリボンをシンボルにして小児がんの子どもたちを支援している団体がありました。問い合わせるとゴールドリボンは世界共通ですがリボンの形は自由だということでしたので、自分達でデザインしたのが当法人のバッジのリボンです。

「ゴールド」としているのは、子どもは金と同じように貴重で、社会の宝物だからです。私たちはそんな宝物である子どもたちの幸せを守る活動をしています。

–具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか?

松井さん:

幅広く活動していますが、活動はすべて「①小児がんを治る病気にするための研究への助成と研究留学生支援」「②小児がん患児・経験者のQOL(生活の質)向上のための支援」「③小児がんの情報提供と理解促進」の、当法人が掲げる3つのミッションのいずれかに当てはまります。

1つめの「小児がんを治る病気にするための研究への助成と研究留学生支援」は、小児がんの治癒率向上を目指す取り組みです。小児がんの治癒率向上のための研究や、小児がん患児・経験者のQOL向上のための研究について助成しています。昨年は23研究に助成しました。また、海外の小児病院や研究機関に留学する医師に対し、毎年1人、300万円を支援しています。

実は日本では国として小児がんの対策に力を入れ始めたのは2012年と、最近のことなんです。全国に拠点病院ができるなど確実に状況は改善されていますが、研究助成についてはまだまだ足りていません。

私どもの研究助成も実際に応募された医師の助成希望金額を合計してみると、1研究あたり助成限度額を300万円としているにもかかわらず、1億円くらいに達してしまいます。

私たちが目指す「小児がんを治る病気にする」ためには、医療の発展が欠かせません。これがゴールドリボン・ネットワークの最初の取り組みテーマでもあります。

2つめの「小児がん患児・経験者のQOL(生活の質)向上」は、主要な活動として4つの活動があります。「⑴交通費助成」「⑵月4万円の給付型奨学金」「⑶ひとり親支援」「⑷ニット帽プレゼント」です。

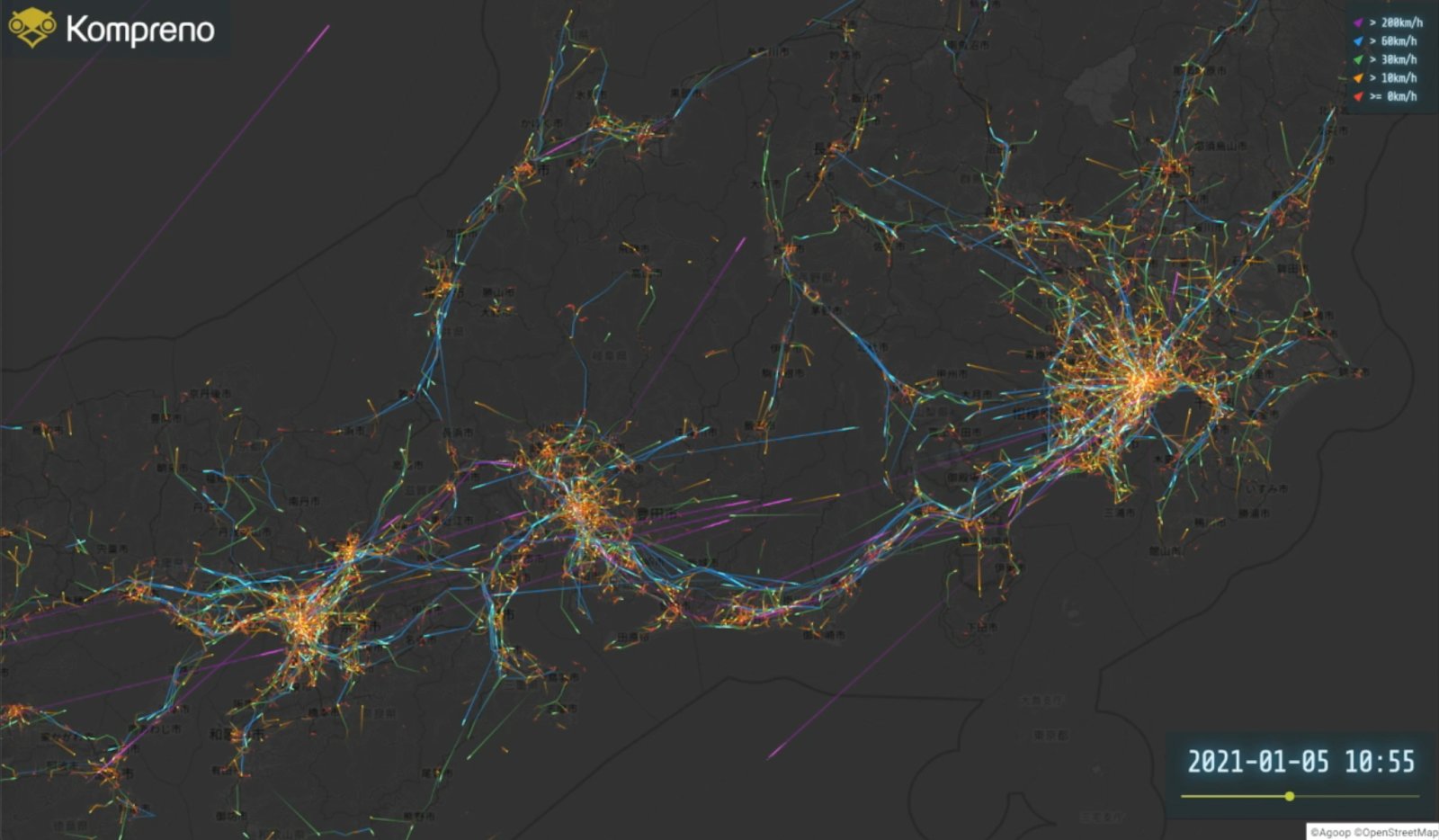

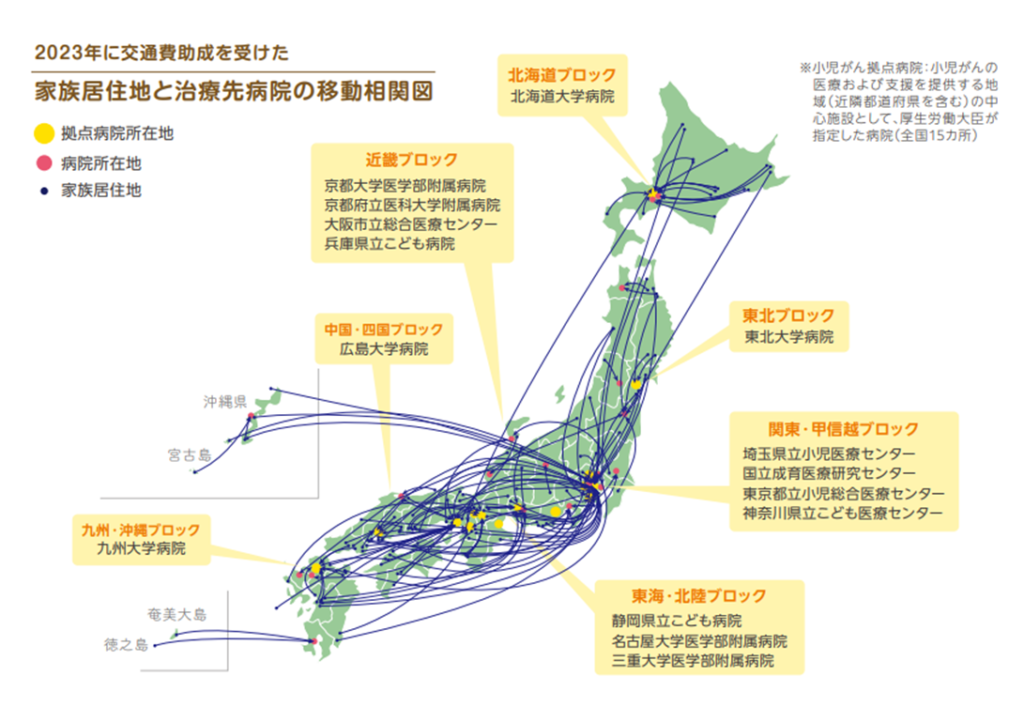

最初の交通費助成に関しては、「なぜ小児がんの治療でそんなに交通費がかかるのか?」と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。これには小児がんが年間2,000人ほどしか発症しない希少がんであることが関係しています。

先ほど申し上げた小児がん拠点病院は、小児がんに対してより質の高い医療を提供し、患者さんとその家族が安心して治療や支援を受けられる環境の整備を目的として、その中核的な役割を担う施設として15認定されました。ただ、北海道ブロックであれば北海道大学だけ、九州・沖縄ブロックでは九州大学だけといった状況です。

また、拠点病院と連携して治療を行う「小児がん連携病院」が各ブロックに指定されていますが、それも全国に200箇所程度しかありません。

小児がんは小児脳腫瘍や白血病、神経芽腫でも、すべてのがんを小児がん専門医が総合的に担当することになります。それでも医師によって得意分野があります。適切な治療を受けるためには、より専門性の高い治療を受ける必要があり、そのため遠くの病院に足を運ばなければならないことがあります。

そしてそのための交通費が捻出できないため遠方の病院に行くことを諦めざるを得ず、そのため適切な治療を受けられなくなってしまうことがあります。私どもはそのようなことをなくすため、100km以上遠方の病院で治療を受ける場合の交通費と付添いの方の宿泊費を助成しています。

年間で170件ほど助成していて、昨年支給した方の平均移動距離は435kmで、そのうち17件はなんと1,000km以上でした。

費用を支払えないために治療を諦めて欲しくないですし、実際にこの問題解決が必要なことを現場の医師からの話で知り、この助成をスタートさせました。現在では条件を満たす申請にはすべて支給しています。

こうした資金面の支援としては、「⑵月4万円の給付型奨学金制度」もあります。高校卒業後、専門学校や大学に進学した際の支援です。今年も21名の1年生を新規採用し、全学年で57名の方に支給していています。これは給付型で返還の必要はありません。

–QOL向上の3つめの取り組みである「ひとり親支援」というのも、奨学金と同じく資金面での支援なのでしょうか?

松井さん:

そうです。こちらは昨年から本格的に始めました。以前から取り組みたいとは思っていたものの、資金不足でなかなか実現できていなかったんです。ところが幸いにもある方から「遺贈」という形で寄付があり、やっと実現できました。

小児がんの家族が直面する問題として、子どもが入院・治療することで親御さんが仕事が続けられない状況になってしまうということがあります。国立がんセンターの調査では、子どもの入院によって親が「仕事を辞めざるを得なかった」「短時間の仕事に変えなければならなくなった」と答えている方は65%にものぼっています。

しかもこれは両親がいるケースも含んでいますので、ひとり親の場合はもっと高い率だと思います。この「ひとり親支援」についても現場の医師や看護師の方からその必要性の訴えがあり、それに応える形でスタートしました。

現在は月に10件ほどの申請があり、条件を満たす方にはすべてお支払いしています。ただ、正直にいうと10万円1回限りでは充分な金額とは言えません。ですが少しでも足しになればという気持ちで支援しています。

実は「⑷ニット帽プレゼント」も現場の声に応えたものです。皆さんもご存知だと思いますが、抗がん剤により髪の毛に影響が出てきます。そうなると、院内学級であっても「行きたくない」と感じる子が多いんです。

そこで新潟のニットメーカーさんが子ども用のニット帽を作られたので、私どもが買い上げて、希望者に無料で配布しています。大体1年間に300名以上の方から希望があり、それにお応えしています。

–3つめのミッションの「③小児がんの情報提供と理解促進」については、具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか?

松井さん:

理解促進という面では、毎年4月25日周辺の土曜日に「ゴールドリボンウォーキング」というウォーキングイベントを開催しています。いろいろ案はあったのですが、多くの人に集まってもらい小児がんについて直接話を聞き、より深く知っていただく機会を作るのが良いと思いこのウオーキングを開始しました。

当日は、2,000〜3,000人の参加者の前で、小児がんの専門医や小児がん経験者とその家族の方から体験にもとづいて話をしてもらいます。当初は日比谷公園を会場にしていましたが、今は場所を変えて、お台場で開催しています。

また、小児がんの正しい情報を知っていただくための取り組みとして、日本語版のがん情報サイトの運営を支援しています。希少がんである小児がんについての情報は多くあるものの、どの情報を信じたら良いのかわからないという状況もありました。

そこで、アメリカの国立がん研究所(NCI)の「がん情報サイト」の日本語版を運営する公益財団法人神戸医療産業都市推進機構が行っている、小児がんの日本語版制作費用を支援しています。この情報サイトは患者さん向けと医療従事者向けの両方の内容が掲載されており、小児がんの理解をしていただくことに大きな役割を担っています。

活動は「恩返し」のようなもの

–これだけ大きな広がりを見せている御法人の活動ですが、活動のきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

松井さん:

私がゴールドリボン・ネットワークの活動を始めたのには、大きく2つの理由があります。

1つめは、白血病でお嬢さんを亡くされた方の手記に出会ったことです。『娘を不治の病に奪われて』という福地さんという方が書かれたもので、初めて読んだのは1973年のことです。

ちょうどアフラックが日本で営業を始めるための準備をしていたときで、私はその認可取得作業を手伝って欲しいと頼まれました。

当時の小児がんは治癒率が一桁程度で、ほぼ治らない病気だと捉えられていました。また、現在と健康保険制度が違っているので子どもでも治療費の負担が大きい時代でもあります。

この手記を通してがん治療の実態を知り、がんと闘うには保険というものが必要なのだと認識し、認可取得作業の話を受けることにしました。

アフラックで働く中でも、福地さんの手記に書かれていた「この忌まわしい病気が早くなくなるように研究を進めてもらいたい」という一節がずっと頭の中に残っていました。そのときのがんに罹患された方々の力になりたいという想いが、65歳まで熱意を持ってアフラックの仕事に励めたことにつながったと思います。

2つめの理由は、もうすぐ65歳というところで第二のキャリアを考えた際に、小児がんの問題解決のために働くのが自然なことに思えたことです。

アフラックで情熱を持って働けたのは、小児がんとそれを取り巻く深刻な課題を知ったからだと思います。自分に使命感のようなものを持たせてくれた小児がんとの出会いに感謝し、その恩を返していくというのが、自分として納得できるその後の生き方だと思いました。

地道な努力こそ夢への一歩

–これまで多くの問題に向き合ってきた御法人ですが、今後課題となってくるものは何かございますか?

松井さん:

全体として言うと、年々変化する課題に対応していくことですかね。小児がんの課題は医療の進歩やそれらの環境の変化によって変わってきましたし、これからも変わっていくと思います。

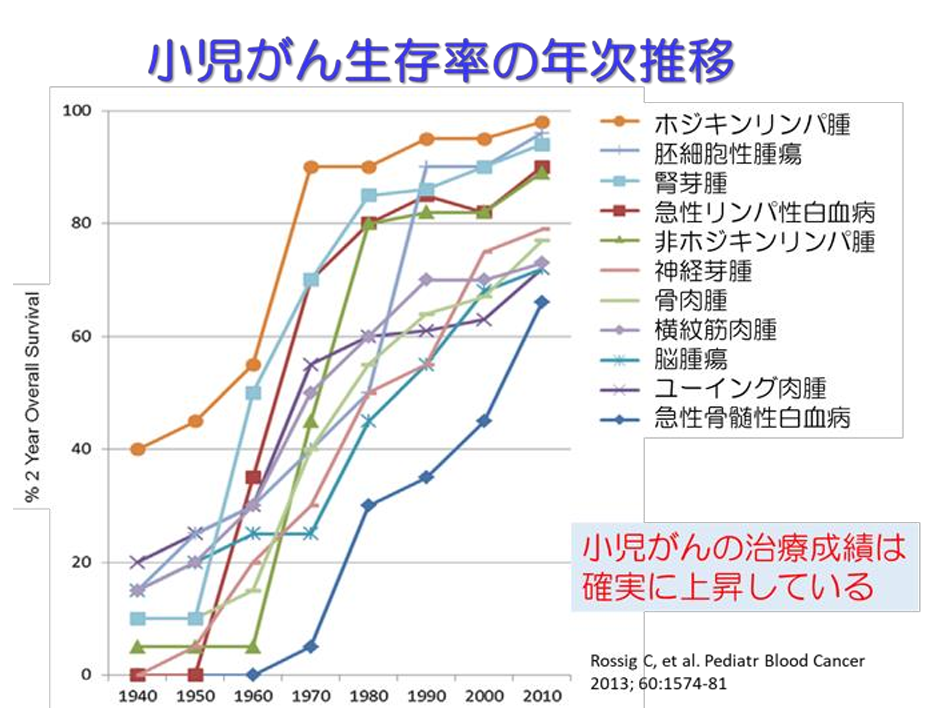

例えば、昔はとにかくがんを治すことが課題でした。結果、今では小児がんの治癒率は8割程度にまで向上してきています。すると今度はがんが寛解した後の後遺症である、晩期合併症が問題になってきました。

小児がん経験者は、この晩期合併症の問題を抱えながら、就学や就職、結婚、出産などといった人生のイベントを経験することになり、そこでもまた新たな壁に直面します。

特に就労への移行支援問題は今まさに取り組んでいるところで、現在は2つの企業の理解を得て、今まで6名の方が就職しました。就労課題の解決に取り組んでいるのは、小児がんは治療が終わってからでも晩期合併症等の影響により働き続けるのが困難な場合も多いからです。

また、資金調達は引き続き大きな課題です。日本の小児がんの研究者が1つにまとまったNPO団体である「日本小児がん研究グループ(JCCG)」で診断のブレをなくし、正しい診断をすることで、治癒率を向上させていこうという動きがあります。これはとても大切なことで当法人もその資金調達を応援することにしました。

この実現には全ての小児がん患児のデータを蓄積、分析するためのデータセンターや各病院の診断結果を二重にチェックする中央病理診断システムが必要となり、そのためには莫大な費用が必要になります。

また現在は、マンスリー・サポーターという制度に力を入れています。これは毎月一定額を寄付していただいて、継続的に当法人の活動をサポートしていただく制度です。この制度を広く利用していただけるようになれば、財政基盤の安定につながると考えています。私どもはこれまでもチャリティ団体として東京マラソンへの参加を認めていただくなど、活動資金の捻出のためにできることは何でもやってきました。そういった攻めの動きは、これからも変わらず続けていきたいですね。

–最後に、今後目指す御法人のあり方について聞かせてください。

松井さん:

小児がんに関して世の中に足りていないこと、国や行政の手の届かないところで補完的な役割を果たしていくことが、これまでもこれからも当法人のあり方だと思っています。そのためにできることをひとつひとつ取り組んで、解決の力になっていくことが我々のすべきことと思っています。

爆発的な力はなくても、地道な活動が小児がんの子どもたちの助けになっていくと信じています。そしてもちろん一番の夢は、「小児がんを治る病気にする」ことですね。

–今後のご活躍も楽しみです。本日は貴重なお話をありがとうございました。

この記事を書いた人

望月 優衣 ライター