環境問題や健康に注目する人が増加傾向にある現代。時代の流れに伴い、さまざまな言葉や考え方が生まれています。

ロハスも、そのうちの1つです。

分かりやすく説明すると「無理のない範囲で、地球や人に優しい生活を長期的に送ろう」という意味です。

しかし、環境問題や健康的な生活に関する考え方であれば、エコやSDGsにも同じことがいえます。

ロハスは、エコやSDGsとどこが違うのでしょうか。

ロハスとは具体的にどのようなものか、エコやSDGsとの違いは何か。同時に、ロハス的な企業の取り組み事例も見ていきましょう!

目次

LOHAS(ロハス)とは?

LOHAS(ロハス)とは、健康的・環境・持続可能な社会生活に重点をおいた生活スタイルのことです。

Lifestyles of Health and Sustainabilityの略語となります。

ロハスの提唱者は?

1990年代後半にアメリカ中西部のコロラド州ボールダー市で誕生したLOHAS(ロハス)は、社会学者のポール・レイ氏と心理学者のシェリー・アンダーソン氏によって提唱されました。

彼らはカルチュアル・クリエイティブと呼ばれる人々が、アメリカ全体にどのくらい存在するのか調査をしました。

地球環境や自己表現などに感心の強い、ロハス的な価値観をもつ人々の総称

調査は15年間行われ、アメリカ全人口のうち26%、約5,000万人存在することがわかりました。その後、調査をもとに書かれた本によって、ロハスの存在を世間が知るきっかけとなります。

ロハスはビジネス誕生のきっかけに|日本では2004年頃から浸透

当時、ビジネス・コンセプトとして生まれたLOHAS(ロハス)は、新しい生き方やビジネス誕生のきっかけとなります。日本では2004年の後半からテレビや雑誌を中心に本格的に取り上げられ、少しずつLOHAS(ロハス)の名前が世の中に浸透していきました。

ロハスの5つのカテゴリーと具体例

地球上の生き物がより良い生活を送るためには、両方にとって負担のない環境が必要です。生き物や社会の幸せを考え、健康的な暮らしを維持する。さらに、地球環境の保護にも努める。これがLOHASの生活スタイルになります。

とはいえ、何から始めれば良いかわからない人も多いと思います。LOHAS(ロハス)では、5つのカテゴリーに分類されているところも特徴です。それぞれの分野ごとに細かく具体例も載っているため、生活の中に取り入れやすいでしょう。

カテゴリーの内容は下記の通りです。

| カテゴリー名 | 内容 |

|---|---|

| 持続可能な経済 | エネルギーや技術・製品など、地球環境に配慮した物を選択すると、環境と経済に優しい社会が持続可能になる |

| 健康的なライフスタイル | 生活する中で、健康的な食品や物、行動を意識的に選ぶ |

| 代替医療 | 薬に頼らず病気になりにくい身体づくりを行う |

| 自己開発 | 心と体が常に安定した状態を目指し、勉強・行動・投資する |

| 環境に配慮したライフスタイル | 商品やサービスを購入する際は、環境に配慮した物を意識して選ぶ |

5つのカテゴリーの具体例

上記がカテゴリーごとの具体例になります。内容は天然・有機食品を選ぶや瞑想など、取り入れやすい小さなことからエコ住宅などの大きなことまで幅広い選択肢が特徴です。

自分のライフスタイルに合うものを選択しやすく、無理なく続けられます。

ロハスが重要視されている背景

では、なぜロハスが大事な考え方として捉えられているのでしょうか?

大量生産・大量消費がきっかけ

日本やアメリカは1970年代に入ると、大量生産・大量消費の時代を迎えます。物が溢れるこの時代に、人々は豊かさと便利さを手に入れました。しかし、経済ばかりに注目したため、1990年代頃には環境問題に悩まされます。

大量生産の際に工場から排出される煙や汚水、消費者は環境のことを考えず簡単に物を買い、いらなくなると捨てる。環境汚染や地球温暖化など事態は深刻化し、国際的な問題へと発展していきました。次第に危機感をもつ人が増え、環境保全や健康を意識し始めます。

先述したように、これらをきっかけにどのくらいの人々が興味関心をもっているのか、ポール・レイ氏とシェリー・アンダーソン氏が調査を行いました。調査データをもとに、地球環境などに強い関心をもつ人々カルチュアル・クリエイティブの存在が広まり、解決策としてロハスが提唱されます。

ロハスは誰もが無理せず持続的に生活できるから

ロハスは、環境問題や人が健康的な生活を送ることに重点をおき、誰もが無理せず持続的に生活すことが目標です。一時的な対策では現状は改善されにくく、改善するために我慢や無理をしても長くは続きません。

無理なく持続的に行うことを重視するロハスは、理想的な考え方だといえます。

とはいえ、「健康的な生活を送りたい」や「地球環境の保護のために、自分ができることをしたい」と思ったけれど、実際に何をすればいいのか迷ってしまいますよね。なかには、極端な我慢や大きな行動を起こさなければならない、と思っている人もいるかもしれません。

私たちがロハス的な生活を送るためには、どのようなことから始めればよいのでしょうか。ロハスの取り入れ方や実際にロハス的な企業が行っている取り組み事例を見ていきましょう。

ロハスな企業の具体的な取り組み事例

ここでは、ロハスが注目されていた当時に取り組んでいた2社を紹介します。

トヨタ

自動車メーカーとして有名なトヨタでは、ロハス的な取り組みとしてハイブリッドカーの製造が行われています。トヨタは効率の良いハイブリッドの仕組みを追求しました。

①と②の走行開始時は、バッテリーに蓄えた電力でモーターを動かします。さらに、③の全開加速時と④の通常走行中はエンジンも起動。それぞれの苦手な部分を得意な部分で補い、燃費の良い効率的な走りを実現しました。

さらにエンジンとモーターを効率良く使うことで、捨てていたエネルギーを電気へ変換。燃費を通常の約半分に抑えることにも成功しています。

三菱地所

総合不動産会社である三菱地所では、ロハスの考え方を採用したマンションを建設しました。「M.M.TOWER FORESIS」と名付けられたマンションは、横浜・みなとみらい21区にあります。広告に初めてロハスという言葉が使われた物件です。

- 快適性を徹底的に上げる

- 環境負荷を徹底的に下げる

マンションには、ロハス的な考え方である上記2つを取り入れています。暮す人へのストレスを軽減し、地球環境に優しい住宅を実現しました。

どうすればロハスな生活ができる?

ここまでで、ロハスについてなんとなくわかってきたところで、「ロハス的な生活」を送るためには、どうすれば良いかを考えていきましょう。

今までの生活スタイルを少し変えるだけで、誰もがロハス的な生活を送れます。極端な我慢や大きな行動は必要ありません。確かに我慢や行動が大きければ、一時的な成果も大きくなるでしょう。しかし、我慢しながら行うことが長続きするでしょうか?

具体的には、

- ペットボトル飲料の購入をやめてマイボトルを持ち歩く

- 少し値段が高くても長く使える物を選ぶ

- 体に良い食材を意識して食べる

- 近距離の移動であれば歩く

- デジタルデトックスを行う

といった行動が挙げられます。我慢することに耐えられなくなり、やめてしまっては意味がありません。途中でやめないためにも、自分が苦しくならない範囲で少しずつ続けていくことが大切です。

普段の暮らしを少し変え、取り入れるだけで持続可能な生活はできます。繰り返しになりますが、健康的な生活・地球環境の保護・持続可能な生活スタイル、この3つを同時に行うことができるものがロハスです。この小さな積み重ねが生き物や地球にとって、より良い環境を創りあげてゆくでしょう。

【関連記事】おすすめマイボトル10選!実際に使ってみて便利だった商品を紹介!

ロハスの問題点やデメリット

アメリカから始まり、日本でも2004年後半から社会に浸透していったロハス。テレビやラジオなどマスメディアの力もあり、当時のロハスに対する認知率は40%まで上昇しました。しかし、勢いは次第にゆるやかになっていきます。

2021年のロハスに対する認知率は、51.8%という結果がでました。2004年~2021年の間に増えた認知率は、11.8%ということになります。認知率の伸び方が期待するほどではなかったことから「ロハスは一時的な流行だった」との指摘も受けました。17年の月日があったにも関わらず、なぜロハスは伸び悩んでしまったのでしょうか。

原因としては「ロハスの定義が曖昧」や「エコとの違いがわからない」といった問題があげられます。

定義が曖昧

ロハスが日本に浸透し始めた頃は、内容も明確にされていませんでした。雑誌では健康や環境に関することは全てロハスとして考えられ、ロハスを意識しているとは言い難い商品やサービスも紹介していたほどです。

「何が良くて何が悪い」と中身も決まっておらず、選択を個人に任せている部分も曖昧といわれる原因でしょう。人により捉え方や認識は異なります。ロハスの定義が細かく決められていない以上、どうしてもぼんやりとした印象を受けてしまい疑問を抱く人もいたことは事実です。

その曖昧さを利用して、商品を販売する企業やロハスを商標登録して利益を得ようとする企業も出てきます。しかし、ロハスの名前をビジネスに利用した企業は、世間や他の企業から反感・批判を買う結果となりました。

エコとの違いがわからない

ロハスとエコは、どちらも地球環境の保持を目指す内容が含まれています。そのため「ロハスとエコの違いがわからない」と思う人も多いのではないでしょうか。大きな違いとして、ロハスは自分の健康維持が目標に含まれています。

エコの語源は諸説ありますが、環境保全の意味で使われるエコロジーと、節約を意味するエコノミーが合わさり誕生しました。地球上に暮らす生き物や環境を守るために、極力無駄な物は作らない、買わないを意識した考え方です。

地球環境のことを第一に考えるエコに対して、ロハスは地球環境だけでなく人の健康にも目を向けた新しい考え方といえるでしょう。また、ロハスがさす健康は、体の健康だけでなく心の健康も含まれます。自分の心と体に負担のかからない範囲で、地球環境の保持のために動く。人に対する目標を組み込むことによって、無理なく続けやすい状態を実現しました。

ロハスが発展しSDGsが誕生

そして、ロハスの考え方をさらに発展させ、多くの人々が参加しやすくしたものがSDGsです。

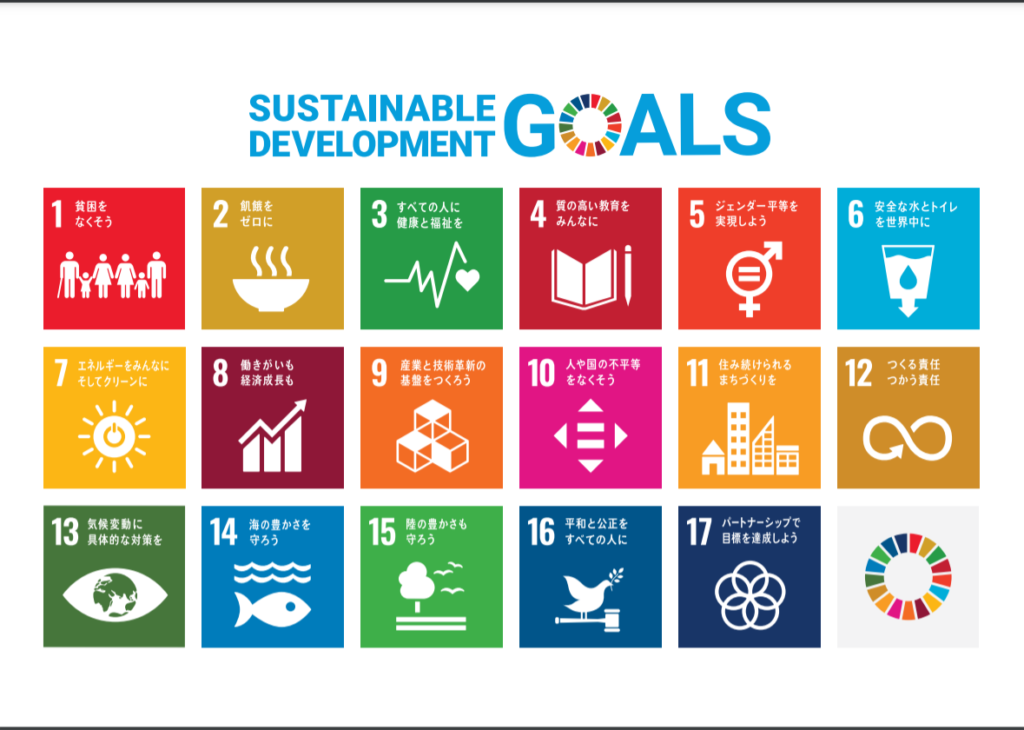

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略語です。日本語で、持続可能な開発目標と訳されます。2015年に行われた国連サミットにて、全加盟国一致により決定しました。

これは2016年~2030年の間に、環境・社会・経済に関する世界的課題を解決するために設定されており、17の目標と169のターゲットに分かれています。

SDGsとロハスの違い

SDGsの注目すべき点は、「環境」「社会」に加えて「経済」が含まれているところです。これまでにエコやロハスなど、環境問題や社会問題を解決するために多くの対策や行動が誕生しています。しかし、どれも長くは続きませんでした。理由としては、慈善事業としてのイメージが強く企業の利益になりにくいからです。

環境問題や社会問題を改善するためには、時間も資金も必要になります。しかし、大きな利益を求められない以上、全ての企業が安易に始められるものではありません。大企業のように、資金に余裕のある限られた層だけが行えるものでした。問題を解決するためには、大勢で考え協力しあうことが必要不可欠です。

もっと幅広い層に参加してもらうためには、慈善事業というイメージを取り払わなければなりません。環境問題や社会問題を改善するために考え行動し、企業側に利益ができる仕組みを当り前にする。この「環境」「社会」「経済」の三方良しを実現したものがSDGsです。

また、SDGsは一時的なものではなく持続可能な目標になります。そのため、現在だけでなく次の世代にとっても良い取り組みといえるでしょう。

ロハスよりもSDGsに取り組む企業が増えてきている

最近では環境と社会問題を解決するために、SDGsに参加する企業が増えています。それぞれの企業が、どのような活動を行っているのか見ていきましょう。

有限会社アドバンク

印刷会社であるアドバンクは、京都府にある従業員数が24名の会社です。2019年から目標3~9、11~16の達成を目指しています。

- 省エネや紙コストの低減

- 揮発性有機化合物を排出しない印刷方式の導入(LED-UV方式)

- 従業員の健康管理・増進への取り組み

- 会社周辺の清掃など

上記のような取り組みを行っています。その結果アドバンクは環境活動が認められ、大型の新規受注に繋がるや大型銀行から長期の優遇融資も受けられるようになりました。活動をまとめた環境報告書を使い、新規営業も行っています。営業先からの反応も良く、従業員のモチベーションの向上に繋がっているそうです。

慈善事業のイメージが強かったロハスでは、資金に余裕のある大企業のみが参加していました。しかし、SDGsでは経済も大事だと言われています。環境や社会にとって良いことに取り組み、しっかりと利益もだす。

誰にとってもプラスになる仕組みが出来上がっているため、個人や中小企業など今まで難しいと言われてきた層の参加を可能にしました。アドバンクの事例は、まさにSDGsの目的を実現したものになります。

株式会社アイル・クリーンテック

廃棄物処理業であるアイル・クリーンテックは、埼玉県にある従業員数が13名の会社です。2018年から目標2、8、12、15、17の達成を目指しています。

- 省エネによるCO2の削減

- 水・廃棄物の削減

- 食品廃棄物を推肥化を受託・販売

- フードバンクへの寄付活動

- 学校での出前授業など

上記のような取り組みを行っています。従業員には17の目標のみを教え、他社の事例を参考にしながら進めていきました。取り組みを進めていくうちに、取引先からの受託量の増加や新規取引先の獲得、海外政府や企業の視察・オファーがあったそうです。

17の目標は、誰が見ても分かりやすいようにデザインされています。一目見て「なるほど。こういう活動をするんだ」と理解しやすい所も特徴の1つです。SDGsの活動に参加する企業も年々増えており、各企業や環境省のホームページでは取り組み事例を見れます。「何から始めればいいのか分からない」という場合は参考にしてみてください。

多くの企業が活動内容を発表することによって、SDGsに参加しようとしている人々の背中を押すことにも繋がります。

このように、どこか抽象的であったロハスとは対象的に、より具体的な方針を示したSDGsに取り組む企業が増えおり、今後もこの流れが加速していくことでしょう。

まとめ

環境問題や社会問題は、いつの時代にも存在し、さまざまな改善策が生まれてきました。ロハスもその1つです。健康や地球環境のために考え行動するけれど、自分にストレスのかからない範囲で行う。これまでの経験から、短期的ではなく長期的に行うことが必要だと分かり、この方法にいきつきました。

しかし、ロハスは慈善事業のイメージが強く、「定義が曖昧」や「エコとの違いが分からない」などといった理由から一時的な流行で終わってしまいます。その失敗を踏まえて誕生した取り組みがSDGsです。全員で協力し、環境・社会・経済の3つの課題解決に向き合います。

新しく経済が加わり、利益を得ることが当たり前の状態になりました。その結果、今まで資金面の問題で参加できなかった中小企業も増えています。

有限会社アドバンクや株式会社アイル・クリーンテックが良い例でしょう。各会社で決めたSDGsの取り組みを行ったことにより、利益や知名度が向上しました。結果が目に見えて分かるため、社員のやる気にも繋がっています。

何かを良くするために誰かを犠牲にするのではなく、関わった全員に良いことが起きる。次の世代の幸せにも繋がります。環境・社会・経済・未来の四方良しを実現するために、みんなで協力していきましょう。

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!