ネット通販や商品の仕入れなどを支える物流は、私たちの生活になくてはならないサービスです。その中で近年、物流業界ではモーダルシフトが注目されています。モーダルシフトとは貨物輸送に使用する乗り物をトラックから、鉄道や船舶へと変更することを指します。

2021年6月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」では、鉄道輸送にて25億トンキロ、開運輸送を31億トンキロと、それぞれ輸送量の増加を目指しています。

ここでは、なぜ現在モーダルシフトが注目されているのか、モーダルシフトが推進される理由や事例、SDGsとの関係について紹介していきます。

目次

【物流業界の切り札】モーダルシフトとは?語源や英語表記を簡単に解説

モーダルシフトとは貨物輸送に使用する乗り物をトラックから、鉄道や船舶へと変更することです。モーダルシフトを行うことで、環境やコスト面で多くのメリットがあると言われています。

業界の動向に詳しくない方にしてみれば、なぜわざわざ輸送手段を変更する必要があるのか疑問を抱く方もいると思います。まずは、語源や英語表記を簡単に解説します。

モーダルシフトの語源は、【modal】+【shift】です。modalは様式、形式という意味があり、輸送モードというような使い方をされる場合、輸送手段のことを指します。

shiftには転換、移行という意味があります。つまり、モーダルシフトとは輸送手段(modal)を移行(shift)させるという意味です。

モーダルシフトの語源と英語表記

「モーダルシフト(Modal Shift)」とは、物流においてトラックなどの自動車輸送から鉄道や船舶といった環境負荷の少ない輸送手段に切り替えることを指します。

語源となる「モーダル(Modal)」は「輸送手段」や「輸送形態」という意味を持ち、「シフト(Shift)」は「移行」や「転換」を意味する英単語です。つまり、「モーダルシフト」は直訳すると「輸送手段の転換」となります。

英語ではそのまま “Modal Shift” と表記され、国際的にも通じる言葉です。近年では、CO₂排出量の削減やドライバー不足対策の一環として注目されていますが、日本では欧米諸国と比べて普及が遅れているのが現状です。

物流業界の課題

物流業界の抱えている3つの課題を紹介します。

人材不足

日本の物流産業はトラック輸送への依存が大きく、トラックドライバーの人材不足が問題視されています。

実際、有効求人倍率も上昇傾向にあり、平成30年時点でトラックドライバーの有効求人倍率は2.68倍と発表されました。当時の全職業における有効求人倍率が1.35倍であったことを考慮すると、約2倍ほど高い割合であると分かります。

(参考:厚生労働省 「トラック運送業の現状等について」)

また、少子高齢化による働き手の減少、2024年に施行される「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制(罰則付き)など、将来的に見てもトラックドライバーの人材不足が懸念されているのです。

公益社団法人鉄道貨物協会の調査によると、2030年度には約27万8千人ものドライバーが不足するとも予測されており、深刻な状態となっています。

(参考:一般社団法人 日本自動車工業会 「物流を支える大型車の現状と今後について」)

物流コスト増加

モーダルシフトは、トラックドライバーへの依存、物流コストの増加も引き起こしています。日本銀行調査当局が公表している「企業向けサービス価格指数(2022年2月速報)」によると、2015年に比べて道路貨物輸送の価格指数は約11%上昇しています。

総平均の上昇幅が5.1%であったことを踏まえると、トラック輸送におけるコスト上昇幅の大きさが伺えます。

こうした物流コスト上昇の原因には、トラックドライバーへの依存だけでなく、多頻度小ロット(※多頻度小口配送とも呼ぶ)化による運送効率の悪化も挙げられます。

多頻度小ロットとは商業用語の一つで、短い期間で少ない数の配送を行うという意味です。

多頻度小ロットの例としては、商品の在庫を抱えることを嫌う企業が、一度に大量に発注するのではなく、必要になった分だけ細目に商品を発注する行動が挙げられます。

また、私たちが普段行っているように、欲しい商品を都度通販で購入するのも多頻度小ロットに分類されます。

トラック輸送においては、一つの箇所に大量の製品を届けるほうが圧倒的に効率が良くなります。しかし、多頻度小ロットによってトラック輸送の効率は悪化しているのが現状です。

このように、トラックドライバーへの依存と多頻度小ロット化による運送効率の悪化によって、物流コスト増加が引き起こされています。

環境への影響

現在、トラックへの依存によって、環境へも悪影響を与えています。国土交通省によると、2019年度における日本の二酸化炭素排出量(11億800万トン)のうち、運輸部門からの排出量(2億600万トン)は18.6%を占めています。

このうちトラック(貨物自動車)は運輸部門の36.8%を占めており、日本全体では6.8%にも上ります。

鉄道や船舶は1トンあたりのCO₂排出量が低いため、モーダルシフトによって環境負荷を大きく軽減することが可能です。企業のESG対応やカーボンニュートラルへの意識が高まる中で、モーダルシフトの推進は、企業価値を高めるうえでも重要な戦略となっています。

モーダルシフトのメリット

ここでは、モーダルシフトのメリットを3つ紹介します。

人材不足の解消

貨物列車や船舶は、1度に輸送できる物量がトラックよりも多くなります。国土交通省によると、貨物列車による輸送需要が大きな区間では、1編成あたり650トンの荷物を輸送できる列車が運転されています。

大型トラックの積載量は通常で20トン、最大で25トンまでと法律で定められています。つまり、単純計算でも貨物列車1編成は、大型トラック25両分に相当すると言えるでしょう。

また、船舶へのモーダルシフトでも、人材不足解消が可能です。一般的な内航貨物船(国内用)では、499総トン(総トンは船の大きさを表す単位)の船舶が使用されています。この船舶1隻で輸送できる物量は、10トントラック160台分に相当すると言われています。

労働力に関しても、船舶1隻あたり5人の船員で済むため、人員不足解消にも貢献すると言えるでしょう。

物流コストの削減

物流コストの削減にも、モーダルシフトは有効だと考えられています。

輸送荷物の重量や、使用する経路といった条件の違いはあれど、おおよそ350kmを越える長距離輸送では、鉄道を利用したほうがコスト削減になると言われています。

350kmと言うと、東京駅から名古屋駅、または東京駅から仙台駅までが約350kmです。

一方で、コスト削減という観点では、船舶を利用した内航海運には課題が残っています。輸送コストだけでなく、船舶建造費にも高額な費用が掛かります。また、将来的には燃料費が高騰する恐れもあるでしょう。

そのため、船舶を利用した物流を推進する上ではコスト面に関する対策も求められています。

環境負荷の低減

対して、

- 内航海運の二酸化炭素排出量は運輸部門のうち5.0%(1,025万トン)

- 鉄道の二酸化炭素排出量は運輸部門のうち3.8%(787万トン)

です。

1度に輸送できる物量に関しては、内航海運や鉄道の方がトラックよりも多いにもかかわらず、二酸化炭素排出量に関してはトラックが他二つを大きく上回る結果となっています。

また、国土交通省のデータによると、輸送量当たり(1トンの貨物を1km運ぶ)の二酸化炭素排出量は、トラック(参照:営業用貨物車)で225gでした。

これに対し、鉄道を利用した場合の二酸化炭素排出量は18g(トラックの約13分の1)、船舶を利用した場合は41g(トラックの約5分の1)と同データで報告されています。

このようにモーダルシフトによって輸送手段を、

- トラックから貨物列車に変更すると約92%

- 船舶に変更すると約82%

の二酸化炭素排出量削減が可能です。

モーダルシフトのデメリット

モーダルシフトは環境対策や人手不足の解消など多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

導入や運用のハードルが高く、すぐに全ての企業が活用できるわけではありません。ここでは、具体的なデメリットを3つに分けて解説します。

輸送にかかるリードタイムが長くなる

モーダルシフトでは、トラック輸送に比べて輸送スピードが遅くなる傾向があります。鉄道や船舶を利用する場合、発着時刻が決まっていたり、積み替えが必要になったりするため、発注から納品までの時間を指すリードタイムが延びることがあります。

特に納期にシビアな業種や、生鮮食品などの鮮度が求められる商品にとっては、大きなデメリットになりかねません。また、天候や災害によって遅延が発生するリスクもあるため、時間的な余裕が求められる輸送計画が必要です。

スピードと柔軟性を重視する企業にとって、モーダルシフトの導入には慎重な判断が必要です。

インフラや設備投資のハードルが高い

モーダルシフトを導入するには、鉄道や港湾施設などのインフラが整備されている必要があります。しかし、すべての地域や企業がそのような設備を活用できるわけではありません。

たとえば、鉄道コンテナ駅や港が遠くにある場合は、集荷・配送の効率が下がり、かえってコストが増加することもあります。

また、輸送手段の切り替えには専用の設備や人員の確保が必要で、初期投資や手間がかかる点も課題です。特に中小企業にとっては、この初期負担がネックとなり、導入が進みにくい原因となっています。

運用の柔軟性が低下する

トラック輸送に比べて、鉄道や船舶を使った輸送は運行スケジュールや運行ルートが限定されるため、柔軟な対応が難しくなります。たとえば、急な納期変更やイレギュラー対応が求められた場合、定時運行が前提となっている鉄道や船では対応が困難です。

また、複数の輸送手段を組み合わせる「複合一貫輸送」では、各区間ごとに異なる業者との連携が必要となり、運用管理の複雑さが増す点も見逃せません。

このように、モーダルシフトは効率性や環境面でのメリットはあるものの、運用面での柔軟性に欠けることがデメリットとして挙げられます。

モーダルシフトが進まない理由

ここまで見てきたように、モーダルシフトを実現することで様々な恩恵を受けられます。しかし、なかなか普及が進んでいないのが現状です。ここではその理由について見ていきましょう。

【貨物列車】事故や天候などの影響でダイヤが乱れる

貨物列車は通常の列車や電車と同じく、事故や天候、災害によって稼働状況が変更されます。例えば、野生動物が線路に入り込んで引いてしまった際や、雨風の強い日などはダイヤルに乱れが生じます。

こういった不確実性から時間指定のある配達物に関しては、貨物列車を利用しづらいでしょう。さらに、貨物列車側の鉄道会社と、商品を発送した企業側とで遅延に関する連絡が上手くいかない、輸送している商品が現在どこにあるのかが把握できないなどの問題も発生しています。

【貨物列車】長期休暇時には運休になる

事故や災害がなくとも、貨物列車はGWやお盆などの長期休暇中に利用できない点も問題として指摘されています。一般的に長期休暇時は多くの企業が休みになる関係で、貨物列車も運休になる傾向にあります。

しかし、当然ながらすべての企業が休みになるわけではありません。長期休暇中も営業している企業の中には、すぐに商品を届けてほしいという需要も存在するでしょう。

商品の輸送を貨物列車で行っている場合、こうした長期休暇時の需要に対して応えることができません。つまり、貨物列車を利用した商品の輸送は、まだまだ利便性に難が残っているのです。

【貨物列車】振動による荷物への影響が大きい

貨物列車を利用した事業者からは、荷物への影響の大きさが指摘されています。特に商品をバラ積みにした際には、輸送時の揺れによって商品に記載された印字が摩擦で見えなくなってしまう場合があります。

そのため、商品の状態に対してデリケートな顧客に対しては、貨物列車での輸送を躊躇するとの声もあり、モーダルシフトが進まない原因としても考えられます。

【内航海運】内航海運事業者の規模が小さい

内航海運を行っている事業者は中小零細企業が多く、その内の大半が「一杯船主」と呼ばれる保有船舶が一隻のみの事業者です。

そのため、保有船舶の保守管理や船員の雇用なども事業者が一手に行っています。これにより、保守管理品質の向上や若手船員の確保などの面で負担が大きいのが現状です。

結果として内航海運事業を行っている中小零細企業は、規模の拡大や経営の安定化が進んでいません。こうした状況は海運輸送の不安定化を引き起こしており、商品を発送する企業側も海運を活用しにくくなっています。

【内航海運】人材の確保

このような内航海運事業者の現状は厳しい労働環境にも繋がっており、若年層の定着率悪化にも影響しています。加えて船員の高齢化が問題となっており、モーダルシフトによる内航海運の将来性には不安が残っています。

船員となるには約2年間の教育期間が必要とされており、人材確保は容易ではありません。トラックドライバーに比べて、少ない人材で大量の商品が輸送できるというメリットがある反面、人材確保の面で課題を抱えているのです。

これらの課題以外にも、荷主事業者側などそれぞれの分野で課題を抱えており、解決するために企業の技術開発も求められるでしょう。

モーダルシフト普及に向けた政府の取り組み

モーダルシフトは以前より注目されており、トラックを利用した物流からの移行が望まれていました。しかし、先述したような課題もあり、なかなか日本でのモーダルシフトは進んでいません。

その中で、世界的な環境問題に対する取り組みへの盛り上がりや、トラックドライバーの人材不足深刻化を受け、政府はモーダルシフト推進のため、様々な取り組みを実施しています。ここではモーダルシフト推進のために政府が行っている取り組みをいくつか紹介していきます。

グリーン物流パートナーシップ会議

国土交通省では、

- 経済産業省

- 一般社団法人日本物流団体連合会

- 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

- 一般社団法人日本経済団体連合会

と連携して、2005年4月に「グリーン物流パートナーシップ会議」を設立しました。

これは荷主企業や物流事業者が、単独では困難なグリーン物流の実現を目指して両者が「パートナーシップ」を組み、それぞれの産業の垣根を超えて協力して行こうとするものです。2021年1月時点で3,300を超える企業等が会員登録をしています。

会議ではグリーン物流の事例紹介、有料事業者の表彰などを行っており、事業者間の連携を促進しています。

表彰にも「物流DXや標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化」を行った事業者に対する「物流DX・標準化表彰」や、「労働力不足対策の推進と物流構造改革の推進」を評価する「物流構造改革表彰」など、いくつかの種類が存在します。

様々な視点で事業者の取り組みを評価し、グリーン物流への移行を促進していると言えるでしょう。

エコシップ・モーダルシフト推進事業

「エコシップ・モーダルシフト推進事業」は、2008年より国土交通省によって行われています。荷主企業及び物流事業者を対象に、環境負荷が少なく省エネ・CO2削減に効果のあるフェリー、RORO船、コンテナ船、自動車船を一定の程度利用するモーダルシフト貢献企業を選定します。そして、選定された企業にはエコシップマークを贈呈しています。

贈呈されたエコシップマークは、輸送される製品やそのパッケージに表示するなど、様々な場面で使用できます。これにより、荷主事業者や物流事業者などが外部の第3者へ向けて、海上貨物輸送へのモーダルシフトをアピールすることが可能です。

「エコシップ・モーダルシフト推進事業」では、支援金や税金控除といった直接的な恩恵はありません。しかし、近年ではSDGsやESG投資など、消費者・投資家の判断基準に、企業の環境意識の高さが考慮されるようになっています。

そのため第三者機関によって選定されるエコシップマークは、企業の環境意識の高さを示す信憑性の高いマークとして活用されるでしょう。

総合物流施策大網

「総合物流大網」は、産業競争力の強化やエネルギー問題、環境問題への対応などを目的としています。最初に策定された1997年以降、4年ごとに策定されており、その時々の社会情勢に応じた、総合的な物流施策をまとめています。

「総合物流施策大網(2021~2025年度)」では以下の3つの観点を目指すべき方向性として定め、関連する施策をまとめています。

- 物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化(簡素で滑らかな物流の実現)

- 労働力不足対策と物流構造改革の推進(担い手にやさしい物流の実現)

- 強靱で持続可能な物流ネットワークの構築(強くてしなやかな物流の実現)

モーダルシフトに関しても2025年度までに達成する目標値が設定されており、鉄道による貨物輸送トンキロを209億トンキロ、海運による貨物輸送トンキロを389億トンキロと定めています。

2019年度時点で鉄道の貨物輸送トンキロが184億トンキロ、海運の貨物輸送トンキロが358億トンキロであることを踏まえると、今後はそれぞれ20億トンキロ、30億トンキロの増加が必要です。

【日本】企業のモーダルシフト導入事例

では実際にモーダルシフトへ向けた企業の取り組みを見ていきましょう。ここでは「グリーン物流パートナーシップ会議」で表彰された事業を紹介していきます。

【異業種3社が連携してモーダルシフトを実現】日本パレットレンタル株式会社

「平成 30 年度優良事業者表彰 受賞事業」,https://www.greenpartnership.jp/asset/45635/view

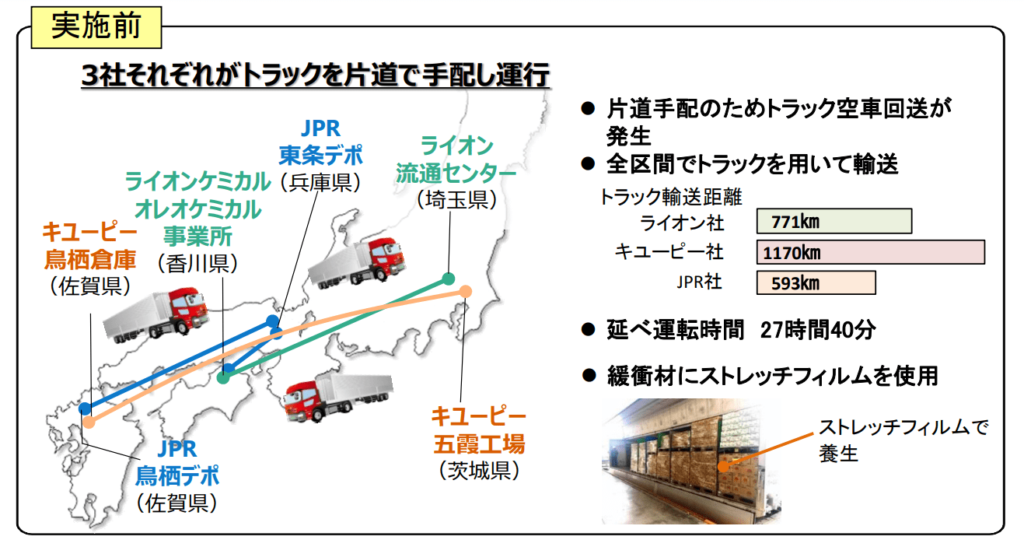

レンタルパレット事業者である日本パレットレンタル株式会社は、メーカーであるキューピー株式会社、ライオン株式会社の2社と協力して、海運モーダルシフトを実現しました。

従来の仕組みでは、3社それぞれが空パレット、食料品、日用品の輸送をトラックで行っていました。この方法では荷物が入っているのは片道のみのため、トラックに1,200km以上の空車回送が発生してしまいます。

そこで、3社が同一のトレーラーを利用し、3つの拠点を結ぶ形で海運を導入。これにより、トレーラーの空車区間を14kmに抑えるだけでなく、トラック輸送距離は70%削減、運転時間は年間で1,000時間以上削減することに成功しました。

この取り組みでは、3社が抱えるそれぞれの強い路線、弱い路線を補い合ってルートを構築しており、技術の開発コストや設備の導入コストが発生していない点も特徴的です。

貨物輸送や内航海運のどちらにしても、まだまだ課題が残っているため、一つの企業単独でモーダルシフトを実施するのは困難な場合もあるでしょう。現時点でモーダルシフトの強みを最大限引き出すには、それぞれが有する拠点の立地や独自の事業体制などを組み合わせ、各社が協力することが必要になるかもしれません。

【他社の専用列車を利用してモーダルシフトを実現】佐川急便

宅配事業を行う佐川急便株式会社は、トヨタ輸送株式会社と連携してモーダルシフトを実現しました。近年のモーダルシフト促進の流れを受けて、各社はそれぞれ個別のネットワークを活用して輸送を最適化している反面、同時にいくつかの問題も発生していました。

例えば佐川急便では、貨物列車の需要増加に伴い、輸送に必要なスペースを確保できないケースがありました。貨物列車を利用できない荷物については、愛知から岩手までの約900kmをトラックで輸送せざるを得なかったと言います。

一方で、トヨタでは自社で専用の貨物列車「TOYOTA LONGPASS EXPRESS」を手配し、2006年より独自に実施していましたが、荷量には波があり、空きスペースが発生していました。

そこで、トヨタは専用の貨物列車のスペースを佐川急便に開放し、新たなモーダルシフトを実現したのです。これにより、佐川急便は800km以上の運行距離を削減し、トヨタ専用貨物列車では年間186コンテナ分の空きスペースを有効活用できるようになりました。

さらには二酸化炭素排出量に関しても、年間で約100トンの削減を可能にしています。輸送貨物の種類が大きく異なる2社間でありながら、それぞれが抱える課題を解決しており、新たなモーダルシフトの形を実現した取り組みと言えるでしょう。

参考:【佐川急便】TOYOTA LONGPASS EXPRESSを活用したモーダルシフト開始

【日本】モーダルシフト普及に向けた技術開発

ここまでの事例のように、少しずつではあるもののモーダルシフトの普及に向けた動きが見られ始めています。とはいえ、さらに加速するためには企業の新たな技術開発が欠かせません。ここではモーダルシフトが抱える課題の解決に向けた、新たな技術開発を紹介していきます。

鉄道コンテナ輸送の管理システム ITRACEシステム

日本貨物鉄道株式会社では、鉄道コンテナ輸送の管理システムである「TRACEシステム」を利用していました。このシステムは、貨物列車が駅についてから、どのコンテナにどの荷物が入っているのか、特定のコンテナがどこにあるのかを把握するのが困難だったと言います。

そこで2019年にTRACEシステムをアップデートさせ、効率化を実現しました。具体的には、GPSとIDタグによってコンテナの位置を数十センチ単位で把握できるようになり、トラックドライバーが駅内で探索する手間を削減しています。

モーダルシフトを実現するためには、環境保護の観点だけでなく、利便性向上の面からも訴求していく必要があります。システム化やデジタル化は利便性向上には欠かせないため、今後も継続的な技術開発が望まれるでしょう。

(※参考:日本貨物鉄道株式会社

「ITFRENS&TRACEシステム,https://www.jrfreight.co.jp/service/improvement/it.html)

世界初の海洋DX Marindows

海事産業全体では、情報通信インフラが整備されていないことも大きな課題として挙げられます。例えば遠洋は、陸上と比べて通信料金が40倍以上、通信速度は25分の1以下という通信環境でした。

こうした通信環境の改善は、行政による法改正では対応できないため、新たな技術開発が望まれていました。

その中で、2022年から次世代衛星による海上ブロードバンド通信サービスが開始されます。これにより遠洋でも、全ての船で適切な通信環境が整えられます。

海事産業のEV化やデジタル化を目指す株式会社e5ラボは、新しい時代の海事産業を見越して、「ハード」「プラットフォーム」「コンテンツ」を全て含んだ世界初の海洋OS”Marindows”のサービス提供を目指しています。

具体的にはMarindowsによって、「船員の労働環境の改善」「運航効率最適化による二酸化炭素排出量の削減」などが実現すると言われています。

株式会社e5ラボはMarindowsの普及に向けた計画も立てており、2023年までに日本の内航船におけるMarindowsの搭載率70%を目指しているとのことです。

(※参考:株式会社e5ラボ 「「Marindows株式会社」を設立」,https://e5ship.com/pdf/2021-03-03_jp.pdf)

【世界】モーダルシフト普及に向けた取り組み

では続いて世界のモーダルシフト普及に向けた企業の取り組みについて見ていきましょう。ここでは、

- モーダルシフトへと進行する事例

- モーダルシフトへ向けた技術開発

の観点に絞って紹介します。

【スイス】国単位でのモーダルシフト移行への取り組み

国土にアルプス山脈を構えるスイスでは、2021年度上半期にアルプスを越えた貨物列車の割合が74.4%を記録しました。また、輸送手段全体で見ても貨物列車の割合が70%を超えています。日本の貨物列車の割合が約5%(輸送トンキロベース)であることを考えると、非常に高い割合だと言えるでしょう。

北にはオランダのロッテルダム、南にはイタリアのジェノバという欧州の2大貨物港に挟まれたオランダでは、古くよりアルプスを縦断するトラックの貨物輸送ニーズがありました。

しかし、1994年には道路交通を鉄道交通に移行させる「アルペン・イニシアチブ」が国民投票で可決されるなど、環境配慮の観点からモーダルシフトを目指す政策がとられています。具体的には、

- アルプスを通過するトラックに対して税金を課す

- 鉄道トンネルを開通させる

などの施策が行われています。

こうした国全体での取り組みによってスイスでは、貨物輸送における貨物列車の割合向上を実現しています。日本でもモーダルシフトを実現させるには、トラック輸送の制限や鉄道輸送、内航海運の優遇などの各種政策が必要になると言えるでしょう。

(※参考:スイス交通省

「アルプスを通過する商品の交通量:25年間で最高の鉄道シェア」,

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85124.html)

(※参考:JETRO 「アルプス縦断貨物輸送、鉄道へのモーダルシフト進行中」,

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/22015759018cf2d0.html)

(※出典:国土交通省 「貨物鉄道輸送の特性と国内貨物輸送における鉄道の役割」,

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000015.html)

【Sea Routes】モーダルシフト普及に向けた企業の技術開発

モーダルシフトを実現するには、社会構造的な課題以外にも自然条件や利便性、経済的な合理性など様々な課題を抱えています。世界ではこれらの課題を解決し、モーダルシフトを普及させるために、新たな技術開発に挑戦するスタートアップ企業も存在します。

ドイツのスタートアップ企業Sea Routesは、海運事業者に対して最適な航海ルートを提供するサービスを展開しています。海運へのモーダルシフトは二酸化炭素削減や人員削減といった利点があるのに対して、以下のような課題も抱えています。

- 天候や海の状況が予測できない

- 逆風と高波を伴う航海は、大量に燃料を消費する(結果として二酸化炭素排出量が多くなってしまう)

そのため、理想的な海運輸送を実現するには、最適な航海ルートを把握しなければいけません。Sea Routesでは自動識別信号によって大量の航海データを収集し、独自のアルゴリズムで分析しています。これにより、風、波、潮の状態に基づいた最適な航海ルートを導き出せるようになります。

こうした最適化された航海ルートを割り出すサービスは、他の企業からも評価されており、広がりを見せています。

モーダルシフトに関するよくある質問

ここでは、モーダルシフトに関するよくある質問に回答します。

モーダルシフトはどのような業種に向いていますか?

モーダルシフトは、比較的納期に余裕があり、大量の商品を一括で長距離輸送する業種に向いています。たとえば、食品や日用品、工業製品などのメーカーや、全国に商品を供給する大手小売業などが該当します。

特に、大量輸送が可能な鉄道や船舶の特性を活かせる業種は、コスト効率や環境負荷の面でもメリットが大きいです。

一方で、短距離配送や即日納品が求められる業種、少量多頻度の出荷が多い業種には向かないケースもあります。そのため、自社の物流ニーズや出荷パターンに応じて適性を見極めることが重要です。

モーダルシフトを導入するとコストは上がる?下がる?

モーダルシフトの導入によってコストが「上がるか下がるか」はケースバイケースです。一般的に、長距離・大量輸送の場合は、鉄道や船舶を活用することで燃料費や人件費を抑え、コスト削減につながる可能性があります。

ただし、集荷・配送地点までのトラック輸送が必要になる場合や、インフラが整っていない地域では、かえってコストが上がることもあります。

また、導入初期には設備投資やオペレーション変更による費用も発生するため、短期的にはコスト増になる場合もあります。中長期的な視点でのコストと効果を比較検討することがポイントです。

モーダルシフトには国や自治体の支援制度はありますか?

日本国内では国土交通省をはじめとする行政機関が、モーダルシフト推進のための各種支援制度を用意しています。

たとえば、「モーダルシフト等推進事業補助金」や「グリーン物流パートナーシップ会議」など、インフラ整備や設備導入、実証実験に対する補助金が活用できます。また、地方自治体でも独自に支援制度を設けている場合があり、地域ごとの物流改善に取り組んでいます。

これらの制度を活用することで、導入コストの一部を軽減することが可能です。モーダルシフトを検討する際は、国や自治体の最新情報を確認しておくと良いでしょう。

モーダルシフトに対する国土交通省の取り組みとは?

国土交通省は、モーダルシフトの推進を重要な政策のひとつとして位置づけています。

背景には、CO₂排出量の削減やドライバー不足といった物流業界の課題があり、それらを解決する手段としてモーダルシフトの活用が期待されています。具体的には、「モーダルシフト等推進事業」によって、鉄道・海運などへの輸送転換を進める企業への支援を行っています。

この事業では、設備投資に対する補助金の提供や、成功事例の共有、ガイドラインの策定などを通じて企業の導入を後押ししています。

また、「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じて、荷主と物流事業者の協力による取り組みを奨励しており、業界全体での構造的な改革も進めています。モーダルシフトを検討している企業は、国土交通省の公式サイトなどで最新の支援情報をチェックすると良いでしょう。

モーダルシフトとSDGsとの関係

最後にSDGsとの関係について紹介していきます。SDGsとは国連加盟国の全会一致で採択された国際目標です。2030年までに持続可能でより良い世界を目指すため、達成すべき17のゴール(目標)とより具体的な指標である169のターゲットから構成されています。

モーダルシフトと関係のあるSDGsの目標は以下の2つが挙げられます。それぞれどのように関係しているのか、目標の内容とともに見ていきましょう。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」

SDGsの目標8では、すべての人々の働きがいのある人間らしい雇用(ディーセントワーク)を目指しています。働きがいのある人間らしい雇用(ディーセントワーク)の定義は様々ありますが、その中には「不当に長時間働かされることのない」「正当な賃金が支払われる」なども含まれています。

厚生労働省が令和3年に行ったトラック輸送の実態調査によると、1回の運行での拘束時間が13時間を超えている大型トラックドライバーが約17%もいると分かりました。また、一週間(7日間)の内、休日がなかった大型トラックのドライバーは、約12%もいました。

このように、現時点でのトラックドライバーの労働環境は、「拘束時間が長く」「休日も少ない」状態となっています。こうした状況は決して「働きがいのある人間らしい雇用」とは言えません。

そのため、モーダルシフトによってトラックドライバーの労働環境が改善されることは、目標8の達成に大きく貢献すると言えるでしょう。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGsの目標13では、気候変動及びその影響を軽減するための対策を施すことを目指しています。

現在、気候変動を引き起こしている原因の一つが地球温暖化であると言われています。地球温暖化は、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出によって引き起こされています。そのため、二酸化炭素の排出を抑えることが気候変動の対策として考えられているのです。

先述したとおり、トラックの長距離輸送は大量の燃料消費を必要とし、その結果二酸化炭素排出量も多くなってしまいます。その量は、日本全体で排出される二酸化炭素排出量の約7%にも上ります。

モーダルシフトによって二酸化炭素を大量に排出するトラック輸送から、貨物列車や内航海運といった別の輸送手段へ移行することで、二酸化炭素の排出量を抑えられます。こうしたことからモーダルシフトの実現が、目標13の達成に貢献すると言えるでしょう。

まとめ:モーダルシフトで物流産業が抱える課題を解決しよう

現在、日本の物流はトラックドライバーに依存している状態です。こうした状態は、地球環境やトラックドライバーの労働環境へ悪影響を与えています。将来的な法改正や持続可能性を見越して、トラック輸送から貨物列車や内航海運へのモーダルシフトが望まれるでしょう。

こうした流れは日本だけでなく、世界中でも見られます。そのため、様々な国や企業がモーダルシフト実現に向けて取り組みを行っています。モーダルシフトの実現はSDGsの達成にも貢献するため、今後の各動向にも注目していきましょう。

参考文献

1,国土交通省 「貨物鉄道輸送の特性と国内貨物輸送における鉄道の役割」,https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000015.html

2,公益社団法人全日本トラック協会 「8.車両総重量と積載量」,https://jta.or.jp/ippan/hayawakari/8-sekisai.html

3,国土交通省 「海運モーダルシフトの現状について」,https://www.mlit.go.jp/common/001213355.pdf

4,日本経済新聞 「クルマ・鉄道・飛行機・船 どれに乗る?どれで運ぶ?」,https://vdata.nikkei.com/datadiscovery/09traffic/

5.国土交通省 「運輸部門における二酸化炭素排出量」,https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

6,厚生労働省 「トラック輸送状況の実態調査結果(概要版)」,https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001409523.pdf

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!