目次

ネッスー株式会社 木戸 優起さん インタビュー

木戸 優起

1児の父。和歌山県のしらす漁師とみかん農家の家系に生まれる。 日本紙パルプ商事、ドリームインキュベータを経て、ネッスーを創業。 学生時代から、こどもの機会格差に課題感があり、食品ロスを活用したこどもの支援事業に興味を持つ。 前職在籍時に、起業準備のため半年間休職をし、特定非営利活動法人フローレンスでのフードバンク事業、一般財団法人ヤオコー子ども支援財団での戦略策定・食品ロスの活用方法の検討に携わり、フードバンク業界の課題を実感。 寄付食品のマッチング・流通の仕組みを構築することで、その課題を解決し、こども食堂などの食支援事業者をサポートすべく、事業構築に取り組んでいる。 自ら企画・原作・装丁・編集に携わり絵本「ふたりのももたろう」を出版した経験も持つ。

introduction

ネッスー株式会社は、「こどもの機会格差の解消」というビジョンを掲げ、2022年に設立されました。

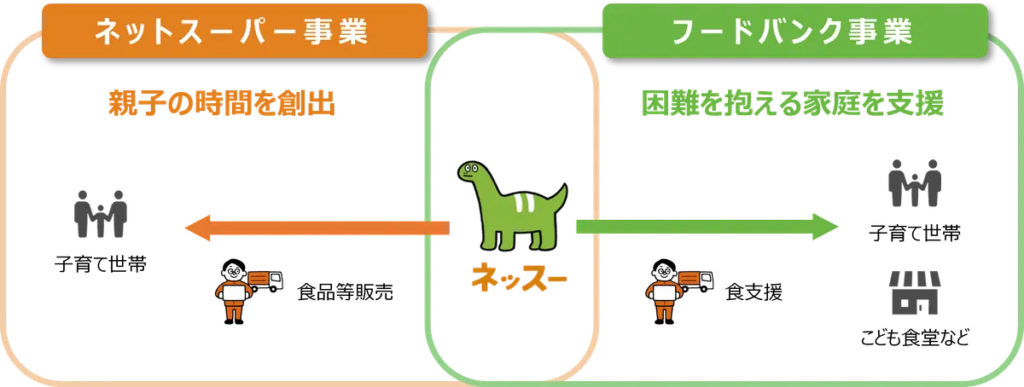

軸となっているのは、こども食堂や困難を抱える世帯に食品を提供する「フードバンク事業」と、親子の時間を作る「ネットスーパー事業」です。

特にフードバンク事業では、ふるさと納税を活用した「こどもふるさと便」をスタート。企業だけでなく個人の方もふるさと納税を通じて、返礼品を受け取りながらこどもたちへ食の支援ができるプロジェクトを立ち上げています。

今回は代表の木戸さんに、ネッスー株式会社設立の経緯や事業内容、現在始動している「こどもふるさと便」等のプロジェクトについてお伺いしました。

「こどもの機会格差解消のため新しい仕組みを構築

–まずは御社について教えてください。

木戸さん:

私たちは、「こどもの機会格差の解消」をミッションに掲げ、困難を抱える家庭を支援する「フードバンク事業(フードロス解消も同時に担います)」と、親子の時間を創出する「ネットスーパー事業」、さらにエコ資材の販売事業の3つの事業に取り組んでいます。「こどもの機会格差」が何かを一概にお伝えすることは難しいのですが、例えば「こどもの貧困率」で言うと、日本では現在9人に1人ぐらいのこどもが、ひとり親世帯に関してはなんと2人に1人のこどもが、相対的貧困の状態にあります。相対的貧困とは、世帯の可処分所得を世帯人員数の平方根で割った”等価可処分所得”が、国全体の中央値の半分に満たない状態のことをいいます。子育て世帯でいうと、世帯年収が300万円を下回るようなイメージ。そのような家庭のこどもたちは、満足に食べることができなかったり、学校以外で何も体験ができていなかったりすることも少なくありません。

そのため、我々はまず「食や体験の格差に苦しむこどもたち」と、「こどもたちを支えたい」「美味しいものを食べてもらいたい」といった想いを持っている人たちを繋ぐようなビジネスモデルの構築を目指して事業をスタートしました。ただ、日本は成熟した社会ですので、ゼロから新しいものを生み出すのではなく、「既存の仕組みをうまく活用して新しい仕組みを作る」という方針で進めています。

–御社の設立経緯について教えてください。

木戸さん:

私はこどものころから、生まれたときの環境による「格差」を強く感じてきました。そのため、こどもの機会格差を是正したり、そのような環境にある家族をサポートしたりするような仕事をしたいという想いを持っていました。ただ、最初から会社を立ち上げるよりも、まずは実業の知識をつけるべきだと考え、大学卒業後は商社に入社して「ビジネスの基礎」を学びました。さらにその後、コンサル会社に転職して、上流の大きい戦略を作るといったことや、抽象的に物事を捉える経験も積みました。

そのようにしているうちにコロナ禍へ突入し、「貧困状態にあるこどもたち」が大きくクローズアップされるようになりました。今まで私が感じていた「こどもの機会格差」が顕在化してきたわけです。社会の課題意識も強くなってきたこのタイミングであれば「私の理念に共感してくれる人も増えるだろう」と判断をして、2022年6月にネッスー株式会社を立ち上げました。

ふるさと納税制度を活用したフードバンク事業、「こどもふるさと便」を開始

–フードバンク事業の内容を詳しく教えてください。

木戸さん:

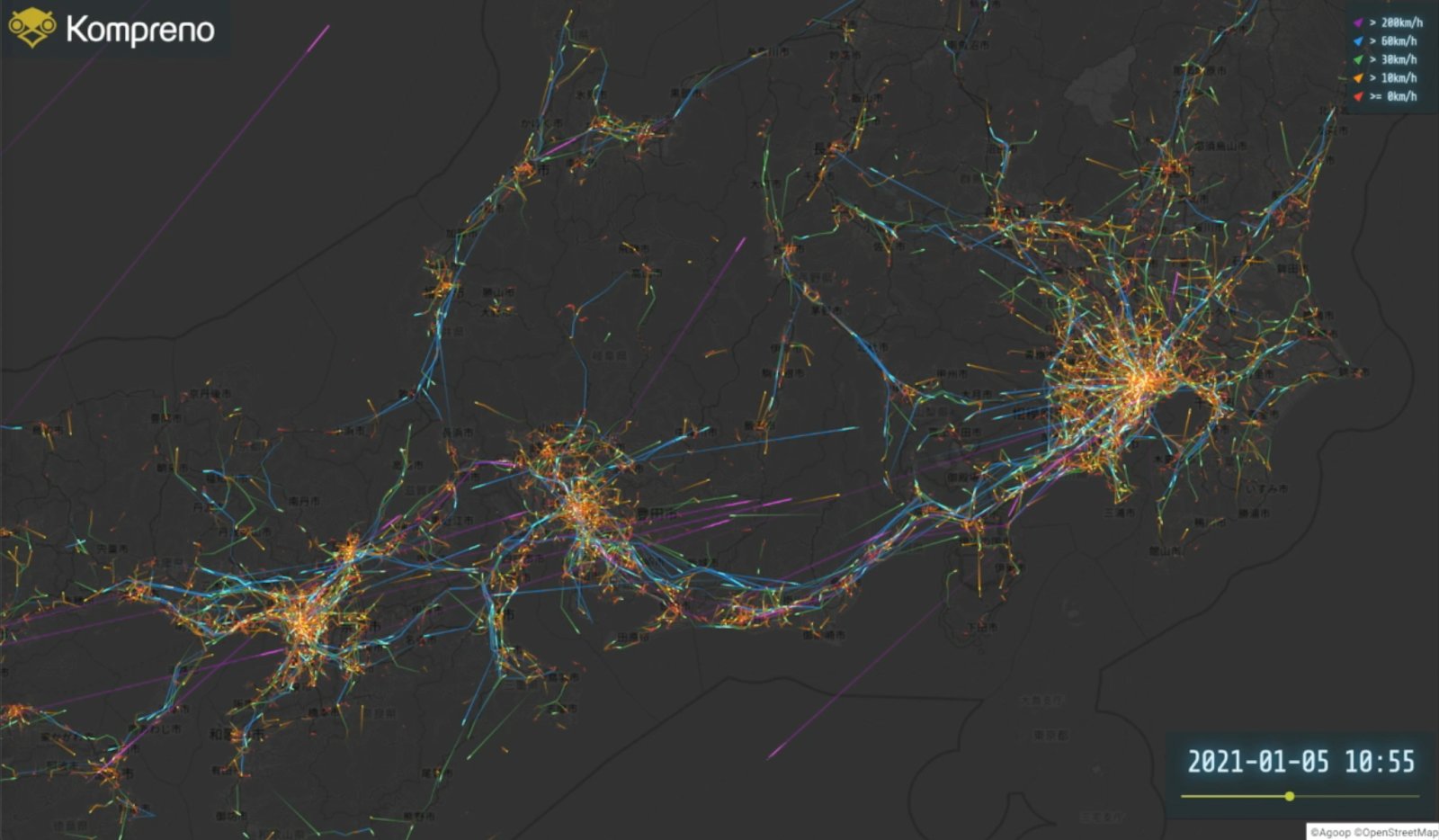

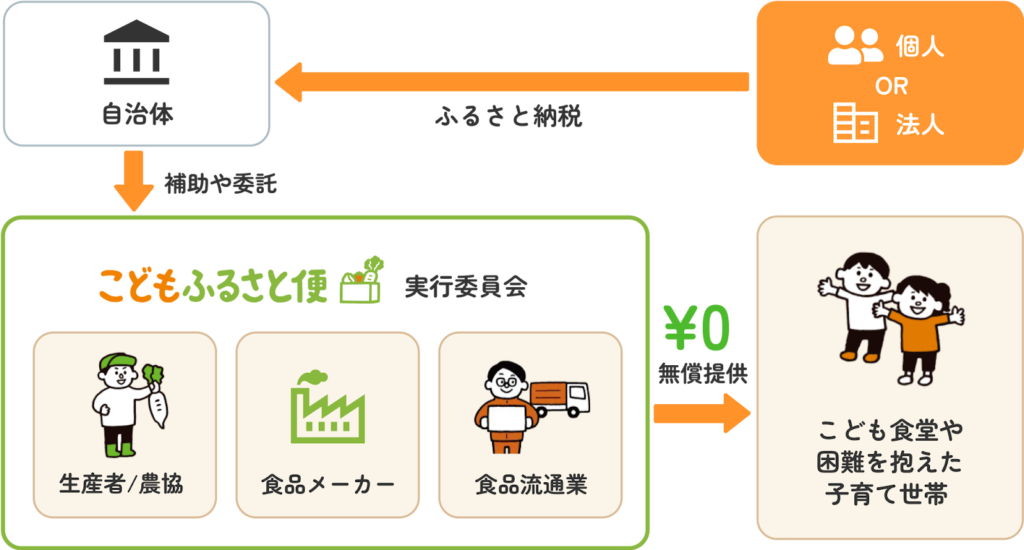

フードバンク事業では、「食品供給の仕組み」を作ることをメインに、さまざまな活動をしています。特に現在力を入れているものに、「こどもふるさと便」があります。これは個人の方々や法人の方々からの「ふるさと納税」を財源に、地方自治体および地域の食品関連事業者と連携し、こども食堂やひとり親世帯に食品を無償で提供する仕組みです。

ふるさと納税の財源の中から、食品メーカーおよび生産者から食材を購入する費用に加え、食品流通業・物流委託先の方々へお支払いする費用や私たちの人件費までまかなっているので、「無理している状態」ではないのがポイントです。「フードバンク」のような活動では、ほとんどの場合受け手からお金をいただくことはできません。しかし、ボランティアベースで仕組みを構築すると、世の中の情勢や協力者の置かれている環境が変わった時に継続ができなくなることも多く、支援がストップすることもあります。そうすると支援を受けていた方々には大きなダメージを与えます。だからこそ、私たちの「フードバンク事業」では、持続的に活動できる仕組みにしたくて、私たちを含めた関係者が本業として取り組めるよう、ふるさと納税という税制スキームを活用することにしました。

今、旭川市さんと連携して取り組んでいる「こどもふるさと便」プロジェクトも、ふるさと納税制度を活用しています。具体的には、企業や個人の方々からふるさと納税を旭川市にしてもらい、その財源を活用して私たちが旭川市内の農協からお米を購入します。そのお米を、旭川市内はもちろん全国のこども食堂やひとり親世帯に無償で提供するスキームです。

ふるさと納税をすでにしたことがある方はイメージしやすいかもしれませんが、ふるさと納税は、自分が好きな自治体を選んで寄付をすると、返礼品を受け取ることができる制度です。さらに、自治体の取り組む施策に対して、寄付金の使い道を指定することもできます。旭川市と取り組んでいる「こどもふるさと便」では、それらの寄付金の使い道のひとつの中に、「全国の子どもたちへ旭川のお米を届ける」という選択肢が立ち上がっているのです。これを選択すると、例えば16,000円を旭川市のプロジェクトに寄付すると、返礼品として旭川のお米6キロが自分の家に届きます。さらに、どこかのこども食堂やひとり親世帯の方々にも、同様に6キロのお米が届く仕組みです。つまり、自分も返礼品を受け取りながら、こどもたちにもお裾分けができるのです。

特に今年はお米不足による価格高騰があり、こども食堂などへのお米の寄贈量がかなり減少していまい、その在庫量は危機的状況です。(参考情報:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240723/k10014520361000.html )

そのため、このプロジェクトでは累計で100tのお米をひとり親世帯やこども食堂に届けることを目指しています。

食品寄贈プラットフォームでスーパーの廃棄削減とこどもたちへの食の支援を両立

—フードバンク事業について、他の取り組みについても教えてください。

木戸さん:

「食品寄贈プラットフォーム」を活用して、こどもへの食支援をする新しい取り組みの実証実験をライフコーポレーションさん(以下ライフさん)と行いました。皆さんもライフさんを含む小売店で、賞味期限が近いものが「見切り商品」として割引されているのを見たことがあるのではないでしょうか。それらの見切り商品は、売れなかった場合、賞味期限が残っていても廃棄になってしまいます。そのような廃棄品は、小売店の各店舗で一日に何十キロ単位で発生していて、日本の食品小売業全体ではなんと年間約49万tもの量にのぼると言われています。私たちは、それらの賞味期限は残っているが廃棄になってしまう商品を、店舗の周辺のこども食堂やひとり親世帯の支援に活用したいと考えました。そうすることで、店舗の食品ロスの軽減と、地域の福祉の増進が同時に達成できるからです。

ライフさんも本日中に食べていただく分には全く問題ないものを廃棄に回すことを、「もったいない」とは認識していました。そこで、私たちにそれらの活用方法をご相談してくださり、「食品寄贈プラットフォーム」の実証実験につながりました。

—ライフさんとともに実証実験をしているプラットフォームの具体的な流れも教えてください。

木戸さん:

まず、ライフさんの店員さんが、賞味期限は残っているけれど店頭には並べられない商品のバーコードを読んで登録をします。それらの商品は、通常であればそのまま廃棄されていましたが、実証実験では店舗に設置した「寄贈用冷蔵庫」にいれていただきました。すると私たちのマッチングプラットフォームに商品の情報が掲載されるので、ひとり親世帯のご家庭やこども食堂の方がほしいものを選択して、受け取りに来ることができるという流れです。実証実験期間全体でライフさんが冷蔵庫に入れた商品のうち、約65%を受け取っていただいています。今回は実証実験ですので参加する世帯数を絞っているのですが、実際に運用がスタートして世帯数も増えれば、おそらく8〜9割の商品のマッチングが成功する見込みです。

この取り組みは、環境省の「令和5年度 食品の消費行動に伴う食品ロス削減対策導入モデル事業」に採択されており、ライフさんだけでなく、一般社団法人サスティナブルフードチェーン協議会さんとも連携して進めています。今後、小売店側の参画も拡大することができれば、49万tの食品ロスのうち30万tほどはこの仕組みで削減できるのではないかと考えています。

—ネットスーパー事業についても、どのような取り組みをしているのかお伺いしてもよろしいでしょうか?

木戸さん:

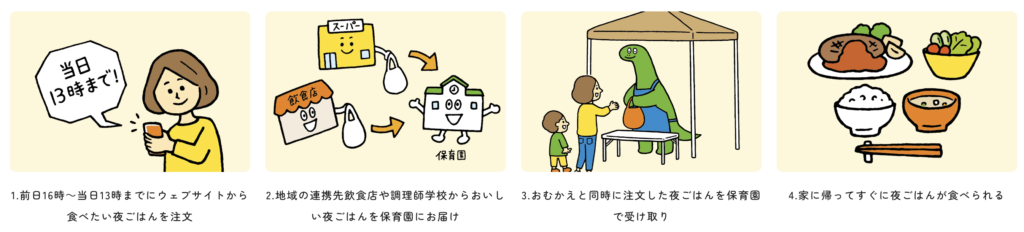

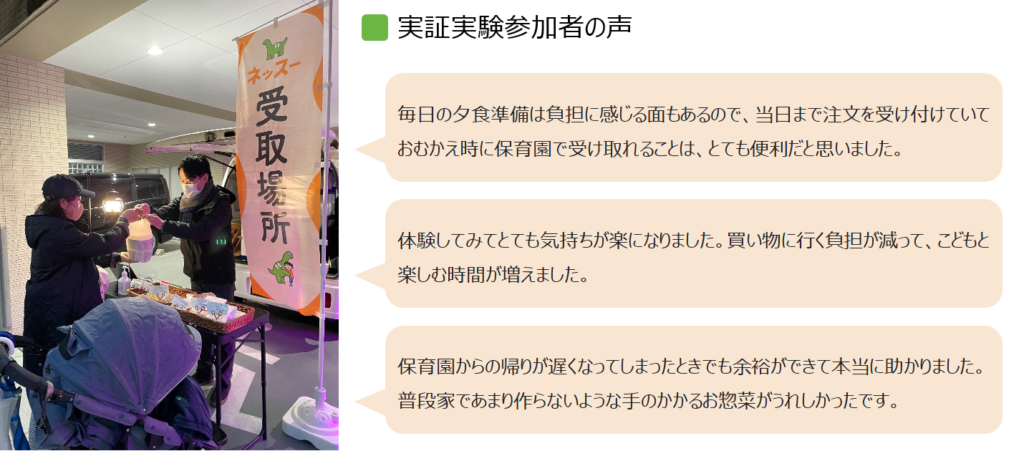

こどもの体験機会を増やすためには、親の精神的、そして時間的な余裕がなければなりません。「うちのこどもには、どのようなことをしてあげたらいいのだろう?」といったことを考えるには、エネルギーも時間も必要だからです。そのような親子の時間を創出するために、現在、世田谷区と連携をして実験的に取り組んでいるのが、当日の13時までに注文した夜ごはんを保育園のこどものお迎え時に受け取れるネットスーパー、「ネッスー」です。

前日の16時から当日の13時までの間にウェブサイトから食べたい夜ごはんを購入すると、その日の保育園のお迎え時に受け取ることができます。メニューは、地域の飲食店さんと連携して開発をしており、主菜や副菜を中心に販売しています。

現在、テストマーケティングとして、世田谷区内の3つの保育園で実験をしてます。実際に「献立を考えるのが大変なので助かっている」「買い物へ行く負担が減ってこどもとの時間が増えた」といったお声をいただいています。一方で、「メニューのリニューアルをしてほしい」という意見もいただきましたので、今後はメニュー開発にも力を入れていきながら、順次対応エリアも拡大していきたいと考えています。

こどもたちの「食と体験」を支援していきたい

—今後の展望を教えてください。

木戸さん:

3期目を迎える今年、私たちは1億円の支援価値を提供することを目標に活動をしてきました。例えばお米なら現在5キロで4,000円程度になりますから、大体125tくらいを支援するようなイメージです。そして、来年度以降についてはまだ明確な計画は公表していませんが、1億円の支援価値を10億円、100億円と増やしていきたいと考えています。

また、こどもたちの「食の格差」に対しては、フードバンク事業でさまざまなプロジェクトを立ち上げ実践をしてきました。今後は「体験の格差」をもっと解消していくために、「自然体験ができる場を提供する」ような取り組みにも力を入れていく予定です。

–本日は貴重なお話をありがとうございました!

関連リンク

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!