「心配性」な性格の方は少なくありません。また特定の状況、例えばコロナ禍で手洗いや換気に神経質になったり、子供が小さい時は周囲に危険なものがないか気を配ったりした方も多いのではないでしょうか?

しかしほとんどの方は、その状況が改善されればそれほど気を使わなくなります。ですが、

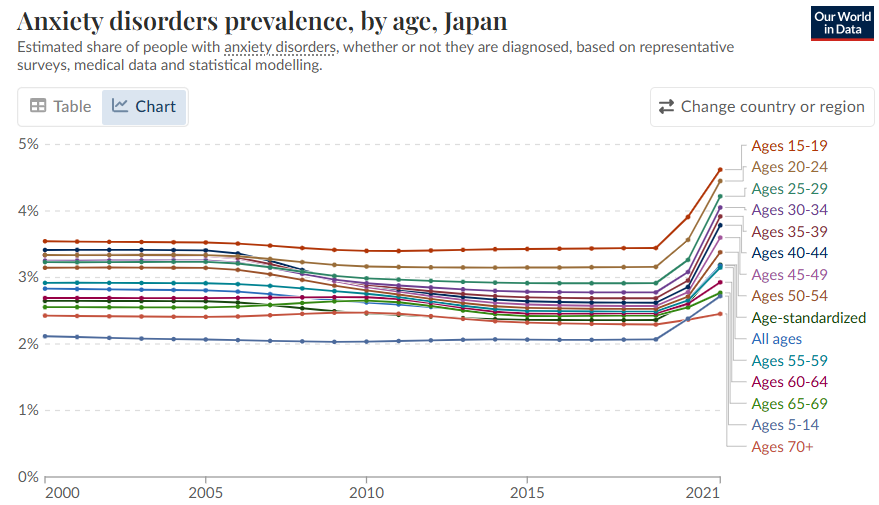

意に反して不安に見舞われ、日常生活に支障が出るほどになってしまう方もいます。そのような状態を「不安障害」と言います。不安障害は、日本で若い世代に多く近年増えている病気です。是非一緒に考えていきましょう。

目次

不安障害とは

不安障害とは、病的な不安や恐怖を主症状とする病気です。不安症とも言われます。

どのような状態が「病的」かについて、厚生労働省は次のように定義しています。

| 不安そのものや不安による ・身体的症状が強く ・生活に支障がある状態を不安障害と呼ぶ。 引用:不安症(不安障害):用語解説(厚生労働省) |

「不安」という「性」

不安は健康な人も日常的に感じている感情です。「心配性」と言われる方も少なくありません。痛みを感じるのと同様、もともと危険を回避したり備えを整えたりする自己防衛力です。

しかし

- これといった理由がない

- 頻繁に、あるいは長く続く

- 動機、息切れ、パニックを起こすなどの身体症状が出る

が現れ、日常生活に支障をきたすようになると、「性」や「性格」の問題とは言えず「症」つまり病気と言えます。

日本での患者数

日本では現在明らかになっているだけでも100万人、潜在的な患者数を入れると数百万人いると言われています。若い人に多く、男性より女性の方が多い傾向にあります。

近年顕著な増加が見られ、自殺率の増加などとの関連が心配されています。

うつ病との違い

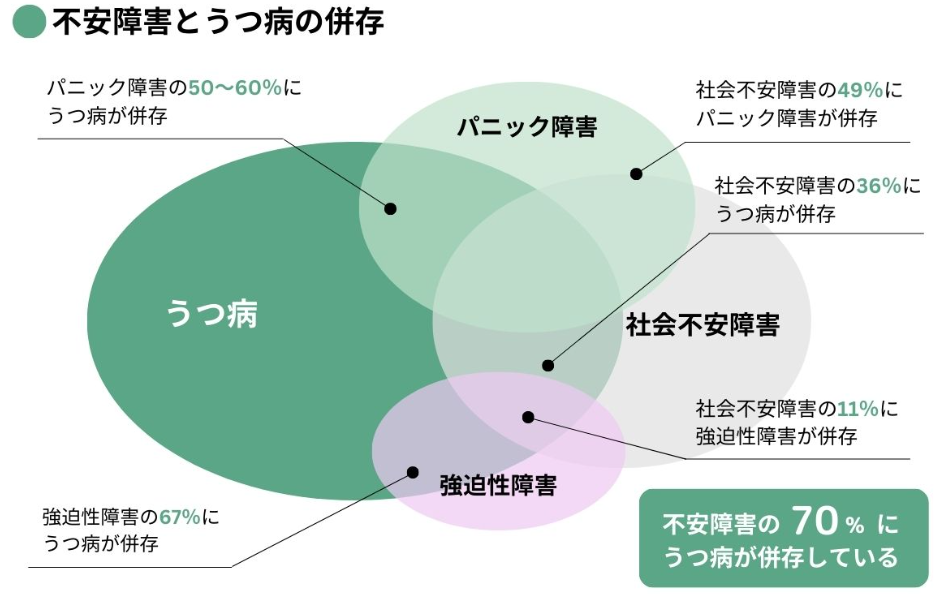

うつ病は、主に「セロトニン」「ノルアドレナリン」などの、精神を安定させたり、やる気を起こさせたりする脳内の神経伝達物質が減ってしまうために引き起こされると考えられています。従って、「悲しみ」「無気力」「絶望感」などが主症状となって現れます。この点が「恐怖」や「不安」が主症状の不安障害と違います。

しかし、不安障害の70%にうつ病が併存しているという結果も出ています。併存している場合は症状も悪化しやすい傾向があり、注意が必要です。

出典:不安症|こころの情報サイト(厚生労働省),うつ病|こころの病気について知る|厚生労働省,うつ病:用語解説|(厚生労働省)

不安障害の種類と症状

前章で引用した図でご覧いただいたように、不安障害にはいくつかの種類があります。代表的な不安障害について解説します。

パニック障害

パニック障害は、ある日突然激しい不安に襲われて、動機やめまい、吐気など多彩な身体症状(パニック発作)が現れ、精神状態が、「死んでしまう」といった恐怖や非現実感でいっぱいになってしまう病気です。不安障害の代表的なものです。

1回の発作は数十分ほどで治まりますが、数日間繰り返されることがあります。

身体の異常もなく突然発症するので、繰り返されると「また起こるに違いない」という予期不安にとらわれ、仕事も手につかなくなるなど重症化する場合も出てきます。また、発作を超す可能性をさける回避行動をとるようになる事もあります。本人にとっては日常生活に大きな支障をきたすことになります。

社会不安障害

社会不安障害は、生活の中で他人と接触する時に不安や恐怖を感じる病気です。注目されたり、人と話したり、人が多くいたりする場面などで発症します。

特に思春期の頃は自分に人前で恥ずかしい思いをしたり、失敗を深く悔んだりすることでも発症します。日本人は若い世代の不安障害者数が多くなっています。

動機・発刊・赤面・手足の震えなどが身体症状として現れ、人と関わる状況を避けるようになり、人間関係に支障をきたすようになります。

強迫性障害

強迫性障害とは、強迫観念にとらわれて強迫行為を繰り返す病気です。

強迫観念とは、自分の意思に反して何度も繰り返し思い浮かぶ考えや衝動です。この強迫観念による不安や恐怖を打ち消すために、せずにはいられない行為が強迫行為です。

例えば

- 「手にばい菌がついた」という強迫観念にとらわれ「何回も、あるいは何十分も手を洗う」

- 火の元が気になって何度も確かめずにはいられない。

などです。

強迫行動に費やす時間が増えたり頻度が増したりすると、他の日常生活を圧迫してしまいます。また、エスカレートして家族など周囲の人へも自分のルールを強要する場合もあります。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

心的外傷後ストレス障害は、Post Tr aumatic Stress Disorder のイニシャル、PTSDと呼ばれることが多くなっています。近年珍しくなくなった病気です。

命にかかわるような危険やつらい出来事が深く記憶され、それらが引き金となって不安や恐怖が引き起こされてしまう病気です。

特徴的な症状は

- 侵入症状:原因となった出来事がフラッシュバックや悪夢としてよみがえる。症状が出ると、発汗や動機などの身体症状も現れる。

- 回避・麻痺症状:原因となった体験と関連する思考や状況を回避しようとする。

辛さから自分の心を守るために、体験を思い出せなくなったり、ぼんやりすることもある。

- 過覚醒症状:過度の警戒心から常にビクビクしている。

です。

数か月のうちに落ち着く人が多いものの、さらに続く人や益々辛く感じる人もいます。また、数年たってから症状が現れる例もあります。

全般性不安障害

全般性不安障害は、日常のさまざまなことに関して常に漠然とした不安をかかえている状態をいいます。

誰もがそれぞれの生活の中に不安を抱えています。例えば発表会が近づくにつれて、うまくいくかどうか不安になる人は多くいます。ですが、終われば不安もなくなります。全般性不安障害では1つの不安が終わってもまた次の不安のタネを抱えてしまうのです。

1つ1つは些細なことなので単なる「心配性」と思われやすいのですが、絶えず繰り返されている状態は不眠や倦怠感、頭痛などの身体症状となって現れ、日常生活に支障をきたすようになります。

その他の不安障害

他にも

- 分離不安症:愛着を持った存在から離れることを極度に恐れる。

- 選択制緘黙:特定の場面でのみ離せなくなる。

などの不安障害があります。

どれも「不安」「恐怖」が主症状となる病気ですが、どんな場面で不安が深刻になるかにそれぞれ特徴があります。また社会や日常生活への影響も個人により違いが出てきます。

出典:不安障害|こころの病気について知る(厚生労働省),不安障害 〜不安が消えないあなたに〜(東京都福祉局),PTSD|こころの情報サイト(国立精神・神経医療センター)

不安障害発症の原因

不安障害が発症するきっかけは様々です。しかし、発症に至るメカニズムや発症に関わる要因は徐々に明らかになってきています。不安障害の原因を「要因」の側面から整理してみましょう。

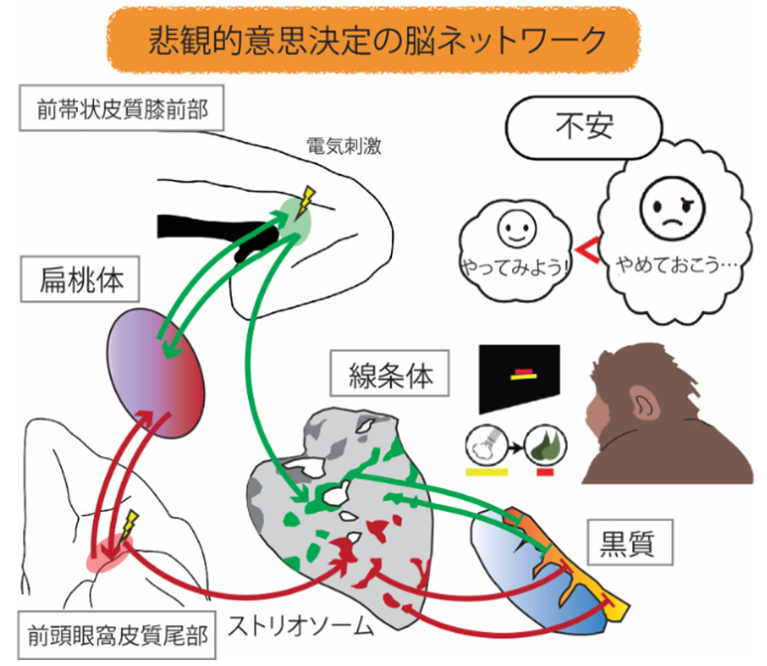

感情を司る脳の部位の誤作動

不安や恐怖の情報を処理しているのは「偏桃体」という脳の部位です。感覚器官から直接寄せられる情報と、経験の記憶を介して前頭葉から入っている情報との2ルートがあります。

ここで処理された情報は、神経伝達物質で必要な他の部位に伝えられます。

不安障害では、情報処理・伝達に関わる偏桃体の過活動、前頭葉の活動低下、セロトニンという神経伝達物資の不足などが起こっていると考えられています。

では、何故そのような誤作動が起こるのでしょうか。根本的な原因は十分に解明されていませんが、いくつかの要因が重なっていることが分かってきました。

遺伝的要因

不安障害の患者さんがいる家族と、そうでない家族との罹患率は、前者の家族は後者の家族に比べ数倍に多かった、という調査結果も出ています。また、一卵性双生児は不安障害における遺伝率も高いという数値も出ています。

しかし圧倒的な統計結果というほどではなく、「疑わしい遺伝子はありそうだが、決定的に該当する遺伝子とは言えない」に留まっています。今後の研究の成果が待たれます。

気質的要因

人の性格は、生まれ持った気質と環境や経験が加わって出来上がります。

小さいころから人見知りが激しい、引っ込み思案などの傾向は、生まれつき偏桃体の過活動や神経伝達物質のアンバランスの場合が考えられます。また完璧主義者の方や内向的な方もリスクが高いと言われています。

ですがそれだけで不安障害になるわけでなく、リスクは高いものの、環境要因・ストレスなどが大きく影響すると考えられています。

環境的要因

どの種類の不安障害でもストレスは重要な発症要因になっています。ストレスの影響は、その大きさや頻度、時期が関係しています。

PTSDのように、トラウマ体験という非常に大きなストレスを受けると発症する不安障害の代表例です。

最初の章でご覧いただいたように、日本では若い世代に不安障害が多くなっています。

まだ、耐性が充分備わっていない若いころに大きなストレスを受けた結果ではないか、と推測されます。

小さい時の家族環境・虐待経験なども子どもの不安障害発症の大きな要因になっていると言えます。

不安障害の治し方

不安障害は、適切な治療によって克服することができる病気です。治療方法は、薬物療法と精神療法が中心になります。

薬物療法

薬は主に、抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬などが使われます。目の前の辛さを抑えるには有効ですが、依存性が心配なので種類や量、使用期間に注意が必要です。医師の指示通りに服用することが重要です。

精神療法

次に精神療法について見ていきます。

認知行動療法

認知行動療法は、現在最も広く行われている精神療法です。

ものの考え方や受け取り方(認知)の歪みを治し、行動のクセを修正していく療法です。

心の歪みを修正してバランスのとれた考え方の状態にする過程を認知療法、その成果を日常生活に現れている支障を取り除く行動療法を組み合わせたものです。

エクスポージャー療法

エクスポーズ( expose )とは暴露するという意味です。苦手な状況にあえて身をさらして、少しずつ克服していこうとする療法です。できるだけ具体的に、かつスモールステップで行います。

不安や恐怖にさらされてきたことで、不安障害の患者さんは、治療に関しても適切な判断や行動を取りにくくなっており、周囲の方々の理解と協力が不可欠です。ご家族による相談機関や医療機関の利用も効果的な治療の一環になります。

参考:不安障害|こころの病気について知る(厚生労働省),不安障害 〜不安が消えないあなたに〜(東京都福祉局),HSPと不安障害:高田明和(廣済堂出版)

不安障害についてよくある疑問

ここで挙げる2点は、不安障害について多くの方から聞かれる疑問です。ここでお答えしていきましょう。

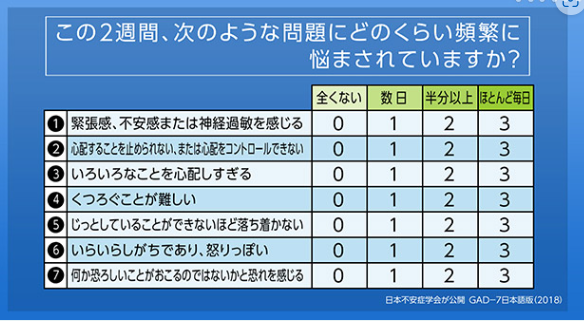

診断テストはある?

不安障害のチェックシートは、web上でできる簡単なセルフチェック型から、種類別の専門的なものまであります。スクリーニングを目的としたり重症度を診断したりするものがあります。

世界保健機構や先進国の国開発の診断基準を基に、日本の医療機関もチェックシートを作成しています。チェックシートや問診表によって採点などをすることはできますが、診断は専門機関で行ってもらうようにしましょう。

不安障害を公表している芸能人はいる?

IKKOさんは30代でパニック障害を、佐藤二郎さんは小学生の時に強迫性障害を発症したことを公表しています。他にも長嶋一茂さん、堂本剛さん( KinKi Kids )、中川家の剛さんなど、不安障害を公表している芸能人は少なくありません。

発症しても仕事を続けていられる理由として共通するのは、

- 障害を公表している

- 専門医のアドバイスや治療をうけている

という点です。

不安障害とSDGs

最後に不安障害とSDGsとの関わりについてお話しします。

SDGsには17の目標と169のターゲットがあります。その中で不安障害に深く関連するのは、

- SDGs目標3「すべの人に健康と福祉を」

- SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

の2つです。

SDGs目標3「すべの人に健康と福祉を」との関わり

目標3は「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確実にし、福祉を推進する」ことを目指しています。不安障害について理解を深め、患者さんに寄り添うことは、SDGsの理念「誰も取り残されない」に強くつながっています。不安障害の患者さんも、その他の疾病・障害を持つ人も、健常者も全て「取り残されない人々」なのです。

SDGS目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」との関わり

目標17のターゲットの多くは「グローバル」で主に「後進国」への援助に関するものです。

しかし「さまざまなパートナーシップ」も含まれており、「市民社会のパートナーシップ」を奨励」することも述べられています。

不安障害の患者さんにとって、周囲の方々の理解と協力は不可欠です。身近な人々とのパートナーシップは、市民社会から日本、さらには世界に広がる基盤となると言えるのではないでしょうか。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

不安障害について、種類や症状、原因や治し方について解説してきました。またよくある疑問にもお答えし、SDGsとの関わりもまとめました。

患者率は100人に1人と言われている不安障害です。突然発症したり、原因が分からなかったりするということは、それ自体不安であり恐怖です。

芸能人の方々が範を示してくれたように、一人で抱え込まず周囲に相談することが治療の第一歩です。また相談を受けたらまず患者の話に耳を傾けてあげましょう。寄り添い、専門機関の受診に付き添ったり、ご家族であれば代わりに相談したりすることも大きなサポートです。

相談窓口は、専門医の他にも保健所や保健センターもあり、厚生労働省や県そして市町村のホームページでも探すことができます。

<参考資料・文献>

不安症(不安障害):用語解説(厚生労働省)

不安障害とうつ病の違いとは|診断基準や症状、治療法について解説

不安症|こころの情報サイト(厚生労働省)

うつ病|こころの病気について知る|厚生労働省

不安障害の有病率、年齢別、日本、2021年

不安障害とうつ病の違いとは|診断基準や症状、治療法について解説

うつ病:用語解説|(厚生労働省)

不安障害|こころの病気について知る(厚生労働省)

不安障害 〜不安が消えないあなたに〜(東京都福祉局)

PTSD|こころの情報サイト(国立精神・神経医療センター)

悲観的意思決定の大規模脳ネットワークに関する仮説を提唱 – ASHBi

【チェックリストあり】「不安症」 | NHK | WEB特集 | 医療・健康

パニック障害と生きる IKKO – ハートネットTV – NHK

俳優・佐藤二朗さんが公表「強迫性障害」 【Nスタ解説】 | TBS NEWS DIG

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

HSPと不安障害:高田明和(廣済堂出版)

不安障害・パニック:福西勇夫(法研)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。