”SDGsには、この先もずっとこの地球上に住みつづけ、人類が繁栄していくために、日本と世界がやらなければいけないことが詰まっている”

これは日本におけるSDGs第一人者で、SDGsの作成プロセスにも携わった蟹江憲史氏が、著書の中で語った言葉です。

SDGsという言葉を耳にするようになって、しばらく経ちました。いまやSDGsという言葉を知らない人は、ほとんどいなくなったと言えます。

一方でSDGsについての認識が「なんとなく環境に関する問題なのかな」「発展途上国への支援をすべきなのだろう」といったように、あいまいなままである方も少なくないのではないでしょうか。どちらもSDGsに関することとして間違いではありませんが、環境分野以外にも多くの課題がありますし、問題は途上国に限らず私たちの身近な場所にもたくさんあるのです。

今回は「私たちがこれからも地球に住みつづけ、繁栄していくため」につくられたSDGsについて、概要や歴史・達成状況から日本の課題まで、幅広くご紹介します。

目次

SDGsとは

SDGsとは、2015年の国連総会で採択された国際目標です。正確には「2030アジェンダ(正式名称:我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ)」に記載されている、17の目標と169のターゲットのことをSDGsと呼びます。

誰一人取り残さないことを誓っている

SDGsは、Sustainable Development Goalsの頭文字であり、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されます。「持続可能な開発」とは、将来の世代のニーズを充足する能力を損なうことなしに、今日の世代のニーズを満たしうるような開発(社会づくり)のことです。これは1987年「環境と開発に関する世界委員会」の報告書(通称:ブルントラント報告)で、初めて取り上げられた概念で、現在も継承されています。

SDGsの大きな特徴として、前文や宣言で「誰一人取り残さないこと(包摂性)」を誓っていることが挙げられます。そこにはSDGsの目標達成にあたって、目に見えた貧困に直面する人たちに限らず、大人も子どもも、開発途上国の人も先進国の人も、いかなる性別の人たちも取り残してはならないという強い意志があります。

SDGsは国連に加盟する全ての国が賛同している

SDGsは国連に加盟する193か国すべての国が賛同しており、政治的立場や宗教観、さらには経済規模の違いがあっても目指すべき目標は同じであるという点が、大きな特徴といえるでしょう。

SDGsの前文・宣言

SDGsが記載されている2030アジェンダは、

- 前文

- 宣言

- いわゆる「SDGs」とされる目標・ターゲット

- 実施手段

- フォローアップ・レビュー

の5つで構成されています。ここではまず、前文と宣言を紹介します。15,000字以上にわたる長いものですが、SDGsをより深く理解するためのエッセンスが詰まっています。

前文(一部)

このアジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画である。これはまた、より大きな自由における普遍的な平和の強化を追求するものでもある。我々は、極端な貧困を含む、あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規模の課題であり、持続可能な開発のための不可欠な必要条件であると認識する。

外務省

続きは「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」からご覧ください。

2015年に採択されたSDGsの歴史

次にSDGsが採択されるまでの歴史を確認しましょう。歴史や経緯を知ることで、よりSDGsの本質を理解することができます。

様々な歴史的背景が関連している

2030アジェンダは、国連ではじめて経済・社会・環境の3つの問題を統合して扱われた文書と言われています。それまでも、これら3つの課題は様々な場で同時に議論されていたものの、それぞれ別個の問題として取り上げられたり、共存させることが難しいと考えられたりしていました。

例えば、国連ではじめて環境問題が明文化された「人間環境宣言」。これは1972年のストックホルム会議で採択された宣言で、「人間環境の保全と向上が人類共通の原則」と掲げられていますが、「現在進めている開発の速度を落とし、環境保全を優先する」と考える先進国に対して、「貧困問題を解消するためにも開発を進め、経済成長を目指すべき」と主張する開発途上国との間に対立が見られました。

また、その20年後の1992年、リオデジャネイロで行われた地球サミットでは、ここで合意された「リオ宣言」を実現するため、より具体的な行動計画「アジェンダ21」が設定されました。アジェンダ21では、環境問題と並んで社会問題・経済問題も着目されたものの、実際には全てまとめて環境問題と捉えられてしまう傾向にあったのです。

前身となったMDGs

その後2000年には、国連ミレニアムサミットがニューヨークで開催されました。ここで採択された「ミレニアム宣言」は、平和・安全・軍縮・開発・貧困削減・環境・人権・民主主義・弱者保護・アフリカ問題といった諸問題に触れています。

このミレニアム宣言と、1990年代に採択されたいくつかの国際開発目標をもとに作られたのが、SDGsの前身ともいえる「MDGs(ミレニアム開発目標)」です。MDGsでは、2015年までに達成すべき8つの目標が設定されました。

MDGsの8つの目標

- 目標1 極度の貧困と飢餓の撲滅

- 目標2 初等教育の完全普及の達成

- 目標3 ジェンダー平等の推進と女性の地位向上

- 目標4 児童死亡率の削減

- 目標5 妊産婦の健康の改善

- 目標6 HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止

- 目標7 環境の持続可能性の確保

- 目標8 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

このようにMDGsでは環境問題よりも開発問題が中心に取り上げられました。MDGsは一定の成果を収めたものの、達成を求められていたのは開発途上国であり、先進国が「自分ゴト」と捉えず、積極的に取り組まない傾向があったと指摘されています。

MDGsからSDGsへ

2012年、リオデジャネイロで行われた「国連持続可能な開発会議」。この会議は、1992年に同じくリオデジャネイロで行われた地球サミットから20年後であったため、「リオ+20」とも呼ばれています。

このころから、MDGsの達成期限が2015年であったため、その後継となる国際目標の設定が検討されていました。そしてリオ+20の成果文書では、SDGsの設定が言及されたのです。

この後およそ3年間のプロセスを経て、2015年9月にニューヨークで開催された国連総会にて、SDGsを含むアジェンダ2030が採択されました。

SDGsでは、MDGsの反省を活かして、開発途上国と先進国が足並みを揃えて取り組めるよう、経済・社会・環境の3つの側面の同時解決を目指す内容が掲げられています。

SDGsで大切な5つの「P」

様々な経緯を経て採択されたSDGsには、先述したように17の目標・それを達成するための169のターゲットが設定されています。これらの目標・ターゲットを通して、SDGsには5つの原則があります。

- 人間(People)

- 豊かさ(Prosperity)

- 地球(Planet)

- 平和(Peace)

- パートナーシップ(Partnership)

このように頭文字が全てPなので、5つのPとも呼ばれます。SDGsの目標・ターゲットをより深く理解するためには、この5つのPを知ることが大切です。それぞれ見ていきましょう。

人間(People)

SDGsは、私たち人間がこの地球上で尊厳をもって暮らすための目標です。

その大前提として、食糧や水の不足によって生命が脅かされている人々がいる状況を解決する必要があります。そしてただ生命活動を維持できるだけでなく、安全な環境で、栄養バランスのとれた食事をして、健康な身体で過ごせるようにすることが不可欠です。

また、病気や障がいのある人々も、平等に扱われなくてはなりません。ジェンダーや人種による不平等の解決も必要です。

そして心身ともに健康な状態で、各々の能力が発揮できる環境を確保するための目標もあります。

豊かさ(Prosperity)

Prosperityは「豊かさ」のほかに「繁栄」と訳されることもあります。私たち人間は長い歴史を経て、現代社会の豊かさを手にしました。SDGsには今後もこの豊かで繁栄した、現代的な生活を維持するための目標も設定されています。

そのために、全ての人がエネルギーを安価に手に入れられるようにすることや、経済的な豊かさの追及、働きがいのある仕事を増やすことが目標として設定されているのです。

また、文化遺産・自然遺産の保護、緑地や公共空間の整備もこの「豊かさ」から導き出される目標と言えます。

地球(Planet)

SDGsには、私たちの世代も未来の世代も、地球で需要を満たすことができるようにするための目標が設定されています。

「豊かさ」に関連して、全ての人が安価にエネルギーを手に入れられるようにする目標がありますが、同時に、再生可能エネルギーの割合を増やすことや、エネルギー効率を高めていくことも掲げられています。

また、気候変動対策・海洋資源や陸上資源の保護も、「地球」というキーワードと大きくかかわる目標です。

平和(Peace)

SDGsの掲げる「持続可能な開発」は、平和なくしてあり得ません。

ここでいう平和な世界とは、戦争を含めたあらゆる形の暴力・拷問・人身売買・虐待のない世界のことです。加えて、汚職や賄賂を減らすことや、立法・行政・司法の三権が公正に行われることも掲げられています。

主に目標16が「平和」に着目していますが、その他の目標・ターゲットも平和であることが前提とされているものが多くあります。

パートナーシップ(Partnership)

パートナーシップとは「協力」や「協働」とも訳すことができます。

それぞれの目標・ターゲットを達成するためには、個々の取り組みのほかに、このパートナーシップが重要です。それも国連機関や各国政府だけでなく、様々な規模の企業、団体、個人が手を取り合い、地球規模のパートナーシップを組んで取り組む必要があります。

特に、開発途上国の問題を解決するため、全ての国が経済的な支援も含めた協力をすることが求められています。また、一貫性のある政策や、各国で足並みをそろえることが目標に掲げられていることも、押さえておきましょう。

5つのPはそれぞれが密接に関わっている

以上の5つのPはそれぞれ独立したものではなく、全てが密接にかかわりあっていることも押さえておきたいポイントです。

たとえば「人間」が尊厳をもって生きていくためには、「平和」や「地球」の資源が十分にあることは必須条件です。「平和」なくして全世界的な「パートナーシップ」は望めませんし、「地球」環境の保護のために「豊かさ」を犠牲にするわけにはいきません。反対に戦争などで「平和」が奪われると、「人間」「地球」「豊かさ」「パートナーシップ」の全てが失われてしまいます。

このように「5つのP」は、持続可能な社会を作るうえで、全て欠かすことのできない重要な原則です。

SDGsの特徴①1〜17の目標で構成されている

ここからいよいよSDGsの目標とターゲットに踏み込んで見ていきます。繰り返しになりますが、SDGsは17の目標と169のターゲットで構成されています。

17の目標一覧

まずは17の目標一覧を確認します。

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなにそしてクリーンに

- 働きがいも 経済成長も

- 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 人や国不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任 つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさを守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

目標の特徴

次に目標の特徴を見てみましょう。

SDGsの目標は、それぞれ上記のような全世界共通のアイコンがあります。

左上に1~17の目標番号、その右にキャッチコピー、そしてピクトグラムが描かれています。目標1の正式な内容は「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ですが、キャッチコピーはより多くの人が分かりやすいよう、「貧困をなくそう」と簡潔に設定されています。

それぞれの目標は、「○○を減らす」「○○をする」といったように行動指向(「○○を減らす」「○○をする」など)で設定されているのも特徴です。

そして目標は、開発途上国に限らずすべての国に適用されるという性質も持っています。これは「SDGsの歴史」でも触れたように、前身であるMDGsが開発途上国向けの内容が多くなってしまったことへの反省が活かされています。全世界的な課題はもちろん、国ごと、地域ごとの課題にもターゲットを設定することができるということです。

目標が17個もあると聞くと多く感じる方もいるかもしれませんが、地球が抱える多岐に渡る諸課題を解決するために、できるだけシンプルに絞られています。

さらに目標は大きく分けて、社会・経済・環境、そしてパートナーシップに関わるもので設定されています。次では、それぞれの分野について詳しく見ていきましょう。

社会に関わる目標は1〜6

目標1~6は、社会に関わる目標です。

貧困・飢餓・健康・水・トイレといった、人間の生存に関わるものにはじまり、教育やジェンダー平等にも触れられています。

これだけ見ると開発途上国にフォーカスした目標のように見えますが、先進国も例外ではありません。日本のような先進国でも、全体から見たときの貧困である「相対的貧困」の問題がありますし、男女間の待遇差などは多くの国で未だ課題となっています。

またSDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」では、感染症対策や心の健康、福祉面の充実なども触れられています。

経済に関わる目標は7〜12

続く目標7~12は、経済に関わる目標です。

経済成長に関すること、インフラの整備や産業化、不平等の撤廃、強靭で持続可能な街づくり、そして生産・消費両面において責任を持つことなどが挙げられています。

持続可能という観点から、全ての人が電力やインターネットにアクセスできる基盤づくり、災害への対応にも触れられているのも特徴です。

また、SDGs目標8では経済成長だけでなく、全ての人が「働きがいのある人間らしい仕事」ができるようにすることも定められています。

環境に関わる目標は13〜15

環境に関わる目標は、13~15の3つです。SDGsというとまず環境問題が思い浮かぶ人も多いと言われていますが、目標の数としては3つに絞られています。

とはいえ、社会問題や経済問題のほうが重要であるというわけではありません。目標の数は少ないものの、気候変動対策、海洋環境保護、そして陸上の環境保護と分類されており、その目標の中身は大変濃いものとなっています。

パートナーシップに関わる目標は16,17

そして目標16・17は、パートナーシップに関わる目標です。平和、公正な政治、国際的な協力の必要性について書かれています。

開発途上国への支援といったもののほか、汚職や贈賄を減らすことや、民主主義、差別のない立法などにも触れられています。目標16・17は他の目標と比べて、目標だけを見ても中身をイメージしにくくはありますが、まずは1〜15を達成するために、連携を強化して解決するための手法が主に綴られているといった認識を持つと良いでしょう。

すべての目標は関連しあっている

上で紹介した目標において大切なのは、17個に分かれているものの、全ては相互に関連しあっているということです。

例えば、全ての人に医療サービスを提供する(社会分野・目標3)ためには、インフラ整備(経済分野・目標9)が欠かせません。また海洋・陸上資源の保護と適切な活用(環境分野・目標14と15)は、食糧の安定供給(社会分野・目標2に関連)に繋がります。そしてこれらの実現には、パートナーシップに関わる目標の実現も欠かせません。

反対に、例えば「安全な水とトイレを世界中に」(社会分野・目標6)の実現を目指すにあたって、環境・経済分野の目標に反した方策(環境負荷の高いペットボトル入り飲料水で解決するなど)は、取るべきではないと言えます。

>>それぞれの目標について詳しく知りたい方はこちらから

SDGsの特徴②169のターゲットと244(232)の指標で構成される

ターゲットはそれぞれの目標のなかに複数設定されており、より具体的な数値や達成期限が示されています。

ターゲット例|目標1「貧困をなくそう」

SDGs1「貧困をなくそう」で掲げられたターゲットを実際に確認してみましょう。

| ターゲット | |

|---|---|

| 1.1 | 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 |

| 1.2 | 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。 |

| 1.3 | 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 |

| 1.4 | 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 |

| 1.5 | 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 |

| 1.a | あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 |

| 1.b | 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 |

このように、SDGs目標1では7つのターゲットが設定されています。

このうち目標番号+数字のターゲットは具体的な目標数値や達成期限が、目標番号+アルファベットのターゲットは課題達成に向けた手段や方策が記述されています。

指標により進捗状況を測定

SDGsが記載されているアジェンダ2030ではこれらのターゲット達成に向けて、進捗状況を測定し、フォローアップする仕組みも規定されています。

進捗状況の測定にあたって目安となるのが、2017年7月に規定された「グローバル指標」です。その数は、244(重複するものを除くと232)にも上ります。この指標を用いて進捗状況を測定した結果が、毎年国連の出す「The Sustainable Development Goals Report(持続可能な開発レポート)」により発表されています。

また「グローバル指標を補完するもの」とされている、国や地域ごとに設定されたローカルな指標も、目標にどれだけ近づいているか知るうえで重要です。これに関連して日本では2019年に政府機関より「地方創生SDGsローカル指標リスト」が公表されました。

例えば、ターゲット1.1のグローバル指標1.1.1は「1日1.25ドル以下で生活する人の割合」ですが、これは日本のような先進国にとっては適切な数値とは言えません。そのためこの「地方創生SDGsローカル指標リスト」では、ターゲット1.1に繋がるローカル指標として「全世帯に対する、年間収入100万円・200万円・300万円・400万円・500万円未満の世帯数」を挙げています。これにより、日本国内における相対的貧困の世帯数を測り、進捗状況のガバナンスを行えるというわけです。

SDGsの世界の達成状況

ここまでSDGsについて、大まかな概要を確認してきました。難しい部分も多々ありますが、まずはざっくりとした理解を目指してどんどん進めていきましょう。

ここでは、SDGsの達成状況について確認します。

採択以降、全世界の国々が取り組むSDGsですが、現時点での達成状況はどのようになっているのでしょうか。国際機関が発表しているレポートをもとに、見ていきましょう。

達成状況をまとめるSustainable Development Report 2022(持続可能な開発レポート)

「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」は毎年、Sustainable Development Report(持続可能な開発レポート)として、調査対象163か国のSDGsの達成状況を発表しています。

2030年が刻々と迫るなか、このままのペースでは目標達成が見込めない目標も多くあります。一方で国・地域により度合いに差はあるものの、改善の見られる目標も見られます。

このような進捗のなか、2022年のレポートでは新型コロナとウクライナ侵攻による影響が大きなトピックとして挙げられています。

2020年に始まった新型コロナのパンデミックは、各目標の達成に大きな障壁をもたらしました。新型コロナに起因するとみられる超過死亡数が2021年末までに1,500万人に達したほか、新たに9,000万人以上が極度の貧困状態に陥ったとみられています。これは4年分の貧困削減量に匹敵するものです。

つまりせっかくあゆみを進めてきたのにもかかわらず、4年分も逆戻りしてしまったことになるのです。また、教育にも影響を及ぼしています。

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻では多くの難民が発生し、この影響で物流や金融が混乱するなど、この数年間の出来事はSDGsの達成を困難にしています。

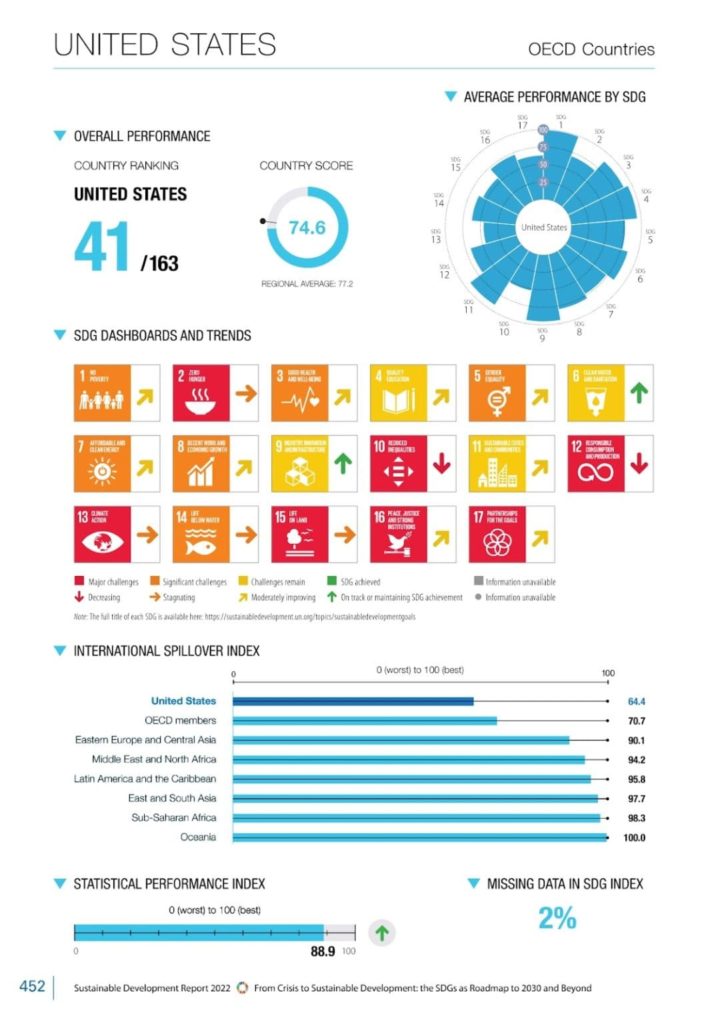

先進国の達成状況事例|アメリカ合衆国

先進国の一例として、アメリカを見てみましょう。

緑色(目標達成)→黄色(課題が残る)→橙色(相当な課題)→赤色(重大な課題)の順に色付けされています。

アメリカは、目標達成率の調査対象とされている163か国のうち、41位となっています。

目標ごとの達成率を見ると、目標4「質の高い教育」や目標6「水・トイレ」などはある程度達成されている一方、環境・パートナーシップ関連分野での達成が追いついていない様子が分かります。

特にSDGs目標10「人・国の不平等」では、国内での格差の大きさを表すジニ係数や、所得の偏りを表すパルマ比率が過去の調査より悪化しています。また目標2「飢餓・栄養」も、飢餓という側面から見れば問題は小さいものの、人々の栄養レベルや適正BMI人口割合などが悪化しており、目標達成にはほど遠い状況です。

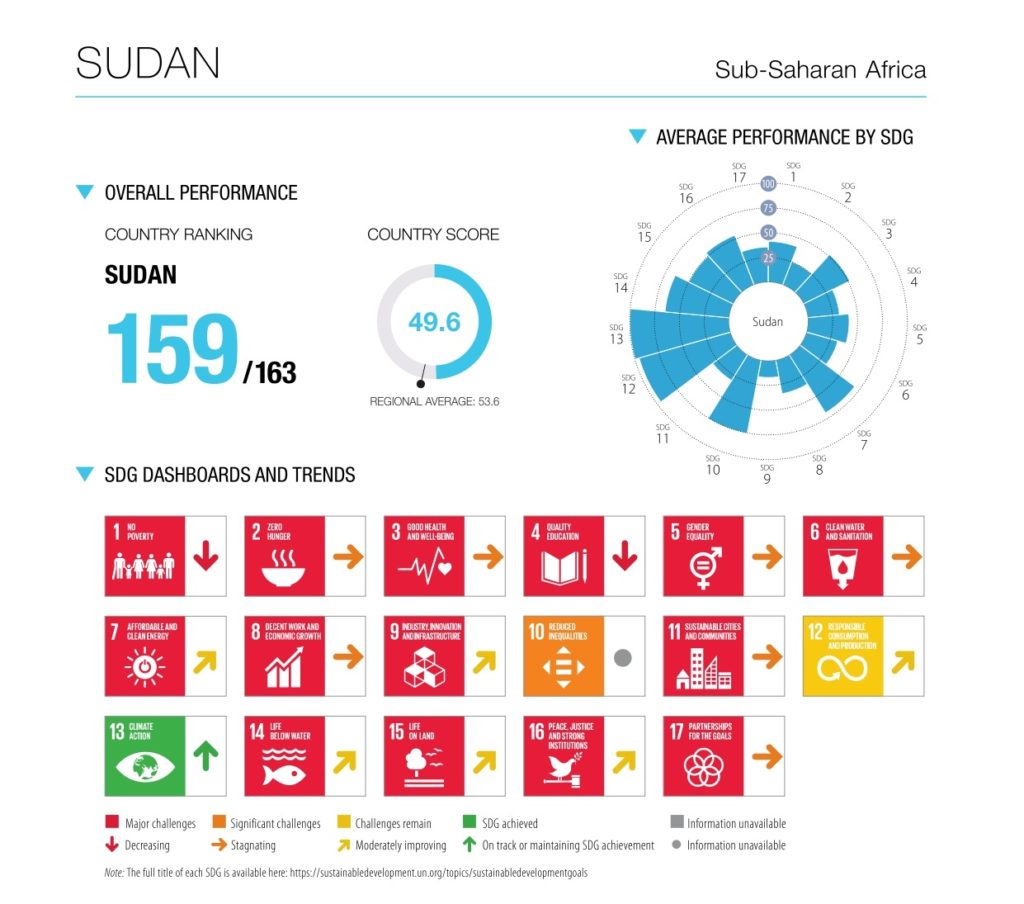

途上国の達成状況事例|スーダン

続いては、途上国の一例としてアフリカ北東部のスーダンのレポートを見てみましょう。

スーダンは、調査委対象163か国中159位にランキングされています。目標12「つくる・つかう責任」や目標13「気候変動」では良い結果となっているものの、その他多くの目標では、2030年の目標達成が厳しい状況です。

特に目標1「貧困」や目標4「質の高い教育」においては、前年の調査時よりも悪化しているとの報告がされています。とくに中等教育修了率は2021年の調査で57.5%だった割合が2022年の調査では50.8%まで急激に低下しており、新型コロナのパンデミックが関連しているのではないかと考えられます。

スーダンのような途上国は自助努力だけでは目標達成は考えられないため、先進国・中進国とのパートナーシップが重要です。

その他の国々のランキング

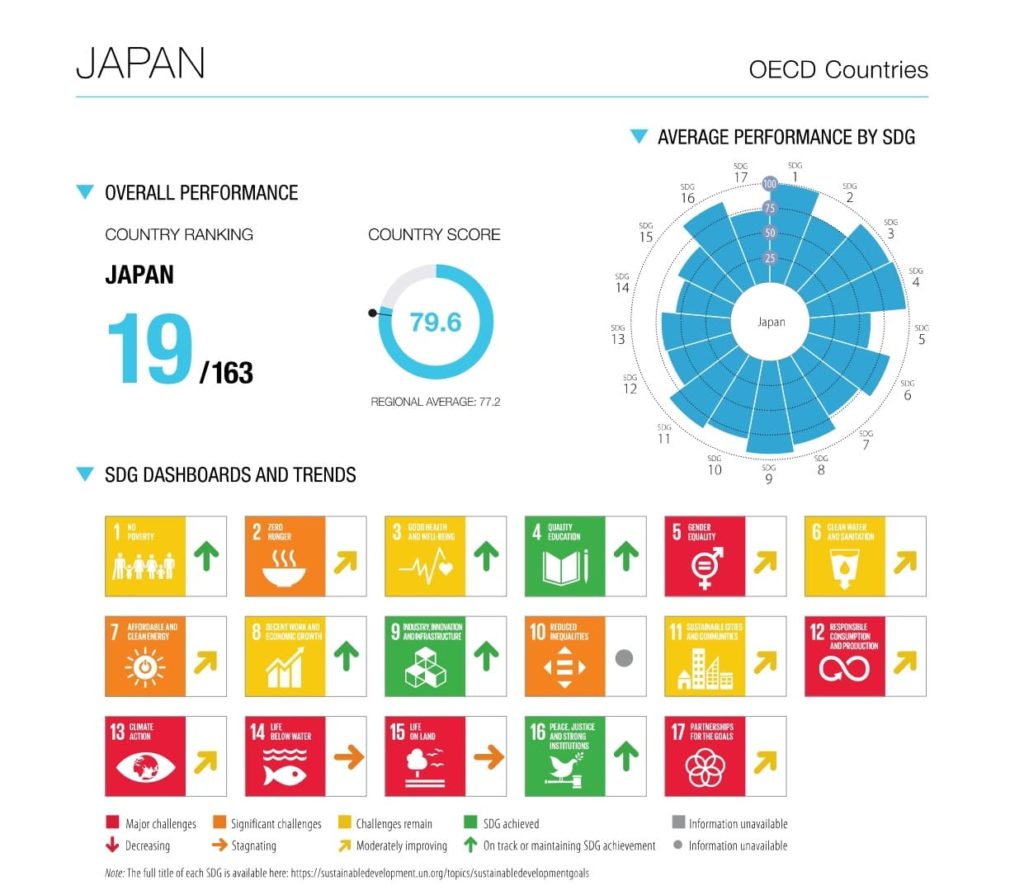

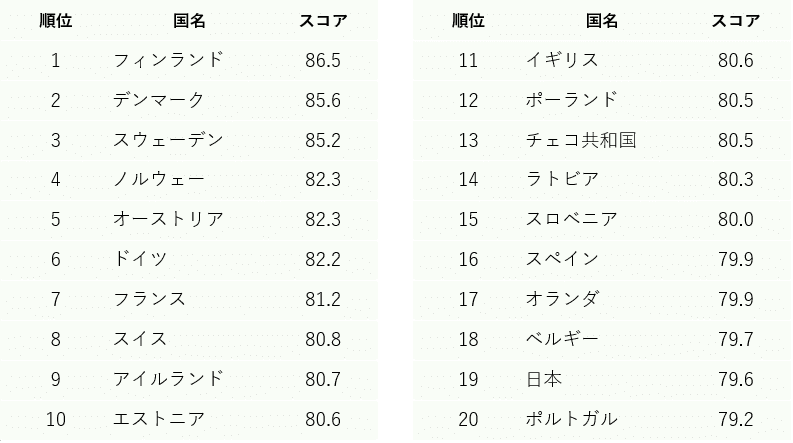

アメリカやスーダンの順位を紹介したとおり、このレポートでは各国のSDGs達成状況をスコアリングし、順位が発表されています。

ここで、20位までのランキングをご紹介します。

日本は19位にランキングされました。その他を見ると、上位20位は日本を除くとヨーロッパの国々が占めていることが分かります。

ヨーロッパ以外の国に目を向けると、

- 26位 ニュージーランド

- 27位 韓国

- 29位 カナダ

- 56位 中国

などとなっています。

他国と比較し過ぎるのも良くありませんが、時には自国の達成状況や世界的な傾向を見ることも、2030年の達成を目指すうえでは必要なことと言えるでしょう。

次からは、SDGsの達成に向けて日本政府が行う取り組みをこれまでの流れに沿ってご紹介します。

SDGsの日本の取り組み①2016年にSDGs推進本部が設置される

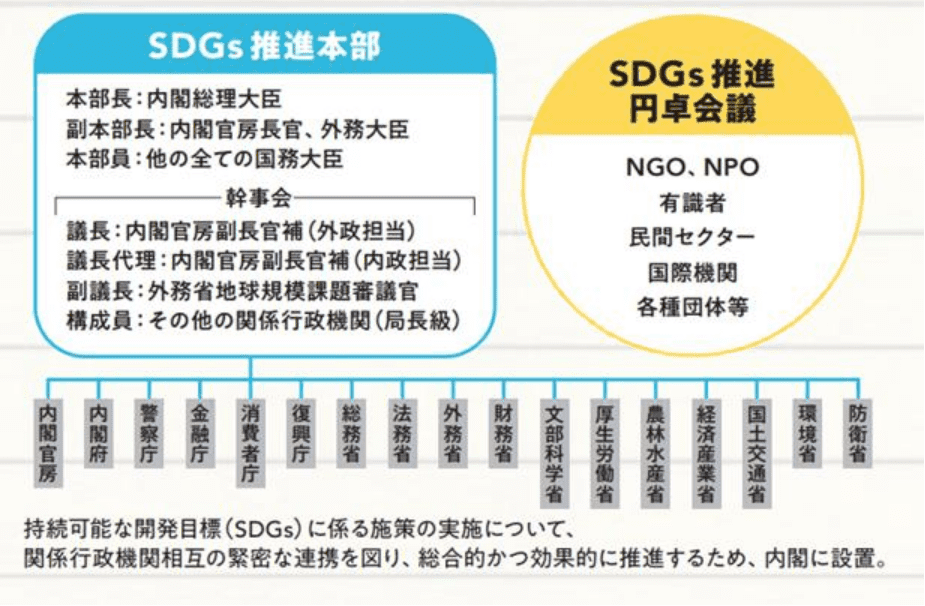

SDGsが採択された翌年、2016年5月に日本政府は「SDGs推進本部」を設置しました。この推進本部は、内閣総理大臣を本部長として、各省庁や関係機関の連携を図り、SDGsをより推進するために設置された体制です。

SDGs推進円卓会議を設置

さらにこの推進本部の下に、NGO・NPOや有識者、国際機関や各種団体等による「SDGs推進円卓会議」も設置されています。これにより、官民のパートナーシップの活発化や、有識者などの意見交換がはかられています。

SDGsの日本の取り組み②日本SDGs実施指針の策定

2016年に発足した推進本部は、同年12月に「日本SDGs実施指針」を策定しました。この実施指針では、まず次の5つの実施原則が示されています。

- 普遍性(国内実施・国際協力の両面性)

- 包摂性(マイノリティなども含む「だれ一人取り残されない」)

- 参画型(あらゆる立場の人が参加できる)

- 統合性(異なる課題を有機的に解決)

- 透明性と説明責任(評価、公表を行う)

1つずつ簡単に内容を確認しましょう。

(1)普遍性

目標を達成するための取り組みは国内だけでなく、国際協力の両方を意識することが大切です。SDGsは「だれ一人取り残さない」世界を目指しているので、互いに助け合うことも重要と考えられています。さらにこの2つは、日本にとって以下の意味を持ちます。

- 国内での取り組み:国際的な目標達成への貢献

- 国際協力:支援国だけでなく日本にも有意義な意味を持つ

両方を意識して取り組むとメリットがあることが分かりますね。

(2)包摂性

包摂性では、弱い立場の人々に焦点を当てています。

ここでの立場の弱い人とは

- 女性

- 子ども

- 若者

- 障害者

- HIV/エイズと共に生きる人

- 高齢者

- 先住民や移民

- 難民や国内避難民

などです。

SDGsでは「平和の持続」と「持続可能な開発」は深く関わっていると考えられています。誰一人取り残さない平和な世界にするためには、弱い立場にある人の保護と能力強化が重要な鍵となってくるのです。

また包摂性には、ジェンダー平等やジェンダー視点の主流化が含まれています。ジェンダーの課題はSDGsと深く関わっており、避けては通れません。解決策として、あらゆる男女別データの把握が重要となってきます。

(3)参画性

SDGsの目標達成には、全員が協力することが大切です。一定の人が頑張るだけでは、大きな成果は得られません。日本に暮らす国民1人ひとりが当事者だという自覚を持ち、行動へ移す必要があります。

そのため主要原則の普遍性には、SDGsを全員参加型の取り組みにすることを目的とした、下記の考え方が含まれています。

- 目標達成を拒む障壁を取り除く

- すべてのステークホルダーや当事者の参画を重視

- 当事者の視点や思考を、施策に反映させる手段を考え実行する

包摂性でお伝えしたような立場の弱い人も含め、誰一人として取り残さない持続可能な社会の実現に欠かせない考え方です。

(4)統合性

「環境」「社会」「経済」の課題すべてを関連付けて見ることを意識し、相互の関連性と相乗効果を重視しなければなりません。そのためにも掲げられたすべての目標とターゲットを統合して考え取り組むことが重要です。

1つの目標を重視する一方で、他方の目標へ悪影響を及ぼしてしまえばSDGsの達成が遠のいてしまいますよね。そのため、すべての目標との関係性を意識して取り組むことが求められています。

(5)透明性と説明責任

政府は国民に対して、取り組み内容や状況の透明性と説明責任を果たさなければなりません。ゴールだけを伝えても、現在どういった状況で、ゴールまでどの位あるのか分からないと国民も不審を抱くかもしれません。

そういったトラブルを防ぐためにも、政府は取り組みの実施状況を定期的に評価・公表し、説明責任を果たすことになっています。なお、新しい取り組みの立案や修正に関しては、公表した評価の結果を踏まえて行う決まりです。

日本の8つの優先課題

また実施原則に加え、日本の優先課題が8つ挙げられています。

①People(人間)

- あらゆる人々の活躍の推進

- 健康・長寿の達成

②Prosperity(豊かさ)

- 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

- 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備

③Planet(地球)

- 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会

- 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全

④Peace(平和)

- 平和と安全・安心社会の実現

⑤Partnership(パートナーシップ)

- SDGs 実施推進の体制と手段

しかし日本SDGs実施指針は、「関連した取り組みを並べているだけで具体性に欠ける」との指摘もありました。これはSDGsが、課題を総合的に取り上げていることが理由です。

そのような曖昧な部分を残し始まった日本のSDGsへの取り組みですが、翌年の推進会議から具体的に2つの取り組みが発表されます。それが「ジャパンSDGsアワード」と「アクションプラン」です。順に見ていきましょう。

SDGsの日本の取り組み③ジャパンSDGsアワード

SDGs達成に向けた企業や団体を、SDGs推進本部が表彰する取り組みが「ジャパンSDGsアワード」です。2017年より毎年行われており、表彰を通してより多くの企業や団体へのSDGs認知度が向上することを期待した側面も持っています。

歴代の大賞にあたる「推進本部長賞」の受賞団体は以下のとおりです。

歴代のSDGsアワード「推進本部長賞」受賞団体

- 第5回:株式会社ユーグレナ

- 第4回:みんな電力株式会社

- 第3回:北九州市 魚町商店街振興組合

- 第2回:株式会社日本フードエコロジーセンター

- 第1回:北海道下川町

このように、上場企業から中小企業、自治体のほか商店街組合なども受賞しており、多様な活動が評価されているのが特徴です。その他の章に目を向けると、各種学校や病院なども受賞しています。

外務省のwebサイトには受賞団体による優れた取組みが紹介されていますので、是非のぞいてみてください。

SDGsの日本の取り組み④SDGsアクションプラン

先述した8つの優先課題について、より具体的な施策内容をまとめた「SDGsアクションプラン」が、2017年以降毎年推進本部より発表されています。

最新のSDGsアクションプラン2022では、5つのPに基づいて以下のように重点事項を定めています。

People(人間):感染症対策と未来の基盤づくり

- 新型コロナ対策、その他の感染症に立ち向かうための基盤づくり

そのために「グローバルヘルス戦略」を策定 - 新型コロナに起因して発生した格差への対策

- 「第6回国際女性会議 WAW!」の開催をはじめとした、女性参画

また、ダイバーシティ、バリアフリーの推進による多様性の尊重 - 子どもに関する諸問題の解決のため、子ども中心の行政を確立するための新たな行政組織を 2023 年中に設置

Prosperity(豊かさ):成長と分配の好循環

- 「デジタル田園都市国家構想」の実現による、地方創生の実現

- 複数の自治体による脱炭素化・デジタル化に関する取組に対する支援

Planet(地球):地球の未来に貢献する

- クリーンエネルギー戦略の策定・推進

- 海洋プラスチックごみ対策に、国際的に貢献

(「第4回アジア・太平洋水サミット」「ポスト2020生物多様性枠組」に向けた議論) - 官民一体となった、途上国に対する質の高いインフラ投資を支援

Peace(平和):普遍的価値の遵守

- 人間の安全保障に関する議論を推進

- 途上国への切れ目のない支援(第8回アフリカ開発会議で各国とも連携)

- DV・性暴力・児童虐待・子どもの性被害の防止の取り組みを、国内・国際の両面で実施

Partnership(パートナーシップ):絆の力を呼び起こす

- 2023 年の SDGs実施指針改定を念頭に、2022年中に幅広いステークホルダーとの意見交換を実施

- 各国・地域・国際機関との SDGs 達成に向けた連携を強化

※アクションプランにはこれらの重点事項に基づいた各省庁の具体的取組も記載されています。興味のある方は、以下のページよりご覧ください。

また、アクションプランの中では、国内での実施や国際協力において、「日本のSDGsモデル」の展開を加速させていくために、3つの柱を掲げています。

- Society5.0(ソサエティー5.0)

- 地方創生

- 女性の活躍

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

SDGsアクションプランの3つの柱①Society5.0(ソサエティー5.0)

のなのか、そしてSDGsの達成にどう繋がるのかをご紹介します。

Society5.0(ソサエティー5.0)

Society5.0とは、日本が提唱しているこれからの社会のありかたです。

これまでの人間社会の変化を、Society1.0(狩猟社会)→Society2.0(農耕社会)→Society3.0(工業社会)→Socirty4.0(情報社会)ととらえ、その次の段階の社会をSociety5.0と名づけました。

具体的には、「サイバー空間と現実空間が融合した社会」を指します。

これまでの社会(Society4.0)では、私たち人間がサイバー空間に情報を取りに行く必要がありました。一方でSociety5.0ではサイバー空間が現実の空間と繋がるため、よりテクノロジーを生活に活かしやすくなるのです。

SDGsの達成にはどうつながる?

Society5.0の世界では、これまで以上にAIやロボットがあらゆる作業を代行します。

たとえば食糧問題の解決という面からみると、農業の効率化(スマート農業)や、食糧需要の高度な分析による適切な供給などが期待できるのです。

また、少子高齢化が進む日本やその他先進国では、医療格差や地域格差の問題も大きくなってきています。リモート診察、遠隔手術、AIによる健康診断の高度化、健康保険のデジタル化などにより、地域による医療格差や、医療費の増大に歯止めをかけることができます。

さらに災害への対策や、少子化による全国的な人手不足への対応なども、AIやロボットを活用することができます。

SDGsアクションプランの3つの柱②地方創生

首都圏一極集中が進む一方で、地方は人口減少・都市部以上の高齢化が問題となっています。このようなことへの対策として2014年に当時の安倍内閣が打ち出したのが、「地方創生」です。

地方創生に関する機関として、内閣に「まち・ひと・しごと創生本部」が設立されました。創生本部は、4つの基本目標と2つの横断的目標を設定し、政策を進めています。

地方創生の基本目標

- 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

- 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

- 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

- ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

地方創生の横断的目標

- 多様な人材の活躍を推進する

- 新しい時代の流れを力にする

地方創生を進めることによって、SDGsの目標10「不平等をなくそう」や目標11「住みつづけられるまちづくり」の達成に繋がります。さらには、目標1に関わる貧困問題や、目標8に関わる働きがいの問題などにもアプローチすることができます。

SDGs未来都市の選定

地方創生に関わる取り組みとして、政府は2018年度から毎年30程度の地方自治体を「SDGs未来都市」として選定しています。SDGsに積極的に取り組む自治体を公募し、その中から優れた自治体が認定されます。

さらにこの中から10の自治体が行う事業が「自治体SDGsモデル事業」とされ、4,000万円を上限に補助金の交付もされています。

この取り組みにより、同じような課題を抱える自治体が参考にしやすく、SDGsの推進にもつながることが期待されています。

【関連記事】

【SDGs未来都市】広島県東広島市|世界に貢献できるイノベーション創造のまちとは 産学官民が連携し未来に挑戦する国際学術研究都市

【SDGs未来都市】埼玉県入間市 ❘ 市民とともに歩む「Well-being City いるま」への道のり。健康と幸せを実感できる未来共創都市を目指して

千葉県松戸市|Z世代を起爆剤にSDGs未来都市を創造する松戸市の取り組みとは?

【SDGs未来都市】石川県加賀市|鍵はテクノロジーと人材育成。「スマートSDGs」に取り組む加賀市の未来とは?

【SDGs未来都市】愛媛県新居浜市|別子銅山の煙害を120年前に解決した先人に学び、熱意をもってSDGsに取り組む「あかがね(銅)のまち」

【SDGs未来都市】三郷町まちづくり推進課|SDGsで町の課題を解決。誰一人取り残さないまちづくりを目指す

【SDGs未来都市】愛知県名古屋市 | 新しい時代にふさわしい豊かな未来を創る!世界に冠たる「NAGOYA」へ

【SDGs未来都市】堺市役所 政策企画部様|多様性を認め合うまちづくりを目指して

【SDGs未来都市】熊本市|災害に強く誰もが安心して生活できる「上質な生活都市」へ

【SDGs未来都市】相模原市役所 SDGs推進室|相模原市に住み続けたいと思えるまちづくりを目指して

【SDGs未来都市】香川県三豊市|自然を生かしつつスマートアイランドの実現を目指す、三豊市独自のまちづくり

【SDGs未来都市】おだわらSDGs実行委員会 |人と人とのつながりを大切に、地域で進めるSDGs

【SDGs未来都市】北海道上士幌町役場|自然豊かな町で、若者の力とスマート技術を活用した環境づくりを

【SDGs未来都市】岡山県真庭市|再生可能エネルギー・木質バイオマスとは?SDGsとの繋がりも

【SDGs未来都市】奈良県生駒市|いこま市民パワーを軸に市民を巻き込むまちづくりを

【SDGs未来都市】宮城県石巻市|グリーンスローモビリティで支え合うまちづくり

【SDGs未来都市】鳥取県鳥取市|「やらいな、しょいな」マインドで鳥取独自の取り組みを推進

【SDGs未来都市】愛媛県松山市役所 |先人から受け継いだ地域の宝を守り続けたい

【SDGs未来都市】富山県南砺市 | 地域資源活用や市民協働で、自立した地域を目指す

【SDGs未来都市】陸前高田市|震災を乗り越えた陸前高田市がSDGsとともに進める「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」とは

【SDGs未来都市】愛知県|県民のSDGs認知度71.1%の愛知県の取り組みとは

【SDGs未来都市】ニセコ町|環境を生かし、資源、経済が循環する自治のまちを目指して

【SDGs未来都市】石川県小松市 | 環境や女性に配慮した暮らしやすいまちづくり

【SDGs未来都市】鳥取県日南町役場 農林課様|森林資源を軸に持続可能なまちづくりを

【SDGs未来都市】沖縄県|県民の声を取り入れた「沖縄らしい」SDGs推進へ

【SDGs未来都市】(一社)鹿児島県大崎町SDGs推進協議会/大崎町役場|大崎町を新しい人材が担うサーキュラーヴィレッジに

【SDGs未来都市】沖縄県恩納村 | 豊かな自然環境を守り、持続可能な地域へ

神奈川県足柄上郡松田町 |町民との足並みを揃え、豊かな資源を生かした町づくりを目指す

宮城県仙台市|防災を軸とした街づくりとは?SDGsとの連携も

福島県郡山市 |ステークホルダーとの連携で”健康”を目指す。郡山市の強みを活かした持続可能なまちづくり

北海道札幌市|市民や企業とともに新たなまちづくりを実現したい

神奈川県|SDGsを合言葉に人、コト、モノを惹きつける存在に。いのち輝く神奈川とSDGSを軸とした施策展開

東京都足立区|「貧困の連鎖」解消を目指して。子どもの可能性を広げるまちづくり

「絵本のまち」板橋区に学ぶ!ユニバーサルで持続可能なまちづくりとは

岐阜県恵那市 | 昔からある地域文化価値の再発見!食やアウトドアなど地域の特徴を活かしたまちづくり

熊本県南阿蘇村 | アイコンは阿蘇カルデラの草原「3つのK」で誰もが住みたい・住み続けたい地域に

福岡県宗像市|「世界遺産×SDGs」で、伝統を守りながら新しいまちづくりに挑戦

SDGsアクションプランの3つの柱③担い手としての次世代・女性のエンパワーメント

3つ目の柱は「次世代と女性」に注目して立てられました。

女性の活躍

特に女性の活躍は、日本が先進国の中で大きく遅れを取っている分野です。

とくに男女の賃金格差を表すGender wage gapは22.1%と、OECDの平均を大きく上回っています。日本政府では内閣府の男女共同参画局が中心となり取り組みを進めている所ではありますが、効果は部分的・漸進的にしか現れておらず、より踏み込んだ対策が必要といえるでしょう。

このような背景の中で、近年力を入れて取り組んでいるのが「なでしこ銘柄」と「えるぼし認定マーク」です。

なでしこ銘柄

「なでしこ銘柄」とは、政府が東京証券取引所と協力し、女性活躍推進に力を入れている企業を「中長期の成長力」のある優良銘柄として、投資家に紹介する取り組みです。以下のような表示がされています。

このように女性活躍推進に力を入れていることを表すマークは多く、なでしこ銘柄のほかにも「えるぼし認定マーク」が存在します。

えるぼし認定マーク

えるぼし認定マークは、女性が活躍しやすい職場づくりのために、決められた基準をクリアし、活躍促進の状況が優れた企業が認定されます。

評価は4段階に分かれており、より優れた取り組みを行っている企業には「プラチナえるぼし認定」が贈られます。(プラチナえるぼし認定マークは、令和2年6月から始まりました)

SDGsの日本の達成状況

それでは改めてSustainable Development Report 2021より、日本の達成状況を見てみましょう。

先ほどもお伝えしましたが、緑色(目標達成)→黄色(課題が残る)→橙色(相当な課題)→赤色(重大な課題)の順に色付けされています。最重要課題の赤色とされたのは、以下の6つです。

- 目標5(ジェンダー平等を実現しよう)

- 目標12(つくる責任・つかう責任)

- 目標13(気候変動に具体的な対策を)

- 目標14(海の豊かさを守ろう)

- 目標15(陸の豊かさも守ろう)

- 目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)

それぞれ見ていきましょう。

SDGs目標5(ジェンダー平等を実現しよう)

世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダーギャップ指数」。2023年の日本の順位は、146か国中125位でした。このジェンダーギャップ指数は「経済」「政治」「健康」「教育」の4分野ごとに評価されていますが、特に政治分野が139位と大きな課題となっています。国会等の議席の一部を女性に割り当てる「クオータ制」もたびたび議論に上がりますが、実現には至っていません。

また、性的マイノリティ(LGBTQ)に関する内容はSDGsには明記されていないものの、日本は先進国の中で大きく後れを取っています。主要7か国(G7)のうち同性婚を認めていないのは日本だけであることに加え、国民の理解促進も追いついていないのが現状です。

SDGsにLGBTQが明記されていない理由

SDGsは、国連加盟国が全会一致で採択しました。これは全加盟国が採択できるように内容を調整したから出来たことと言えます。同性同士での恋愛や異性装を違法としている国や、これらを禁じている宗教もあり、それらの国にもSDGsを採択してもらうため、LGBTQに関わる内容を記述することが出来なかったということです。

一方で、SDGsは「だれ一人取り残さない」ということが重要テーマとして掲げられています。LGBTQの人々も例外ではありません。これらの人々の権利が侵害されていることは、SDGsの目指す世界からは外れてしまうということを押さえておきましょう。

SDGs目標12(つくる責任・つかう責任)

この目標に関連して、日本が特に課題とされているのが

- 電子・電気機器廃棄物の量

- プラスチック廃棄物の国外排出量

です。

プラスチック廃棄物は、レジ袋やストロー削減などにより気にする機会の増えた方も多いのではないでしょうか。それでも一人当たりの年間排出量は8.2kg(2021年調査)と、目標とされている1kg以下の達成にはほど遠い数値です。

電子・電気機器廃棄物は「電子ごみ」ともよばれ、レアメタルや有害物質を含むことから一般の廃棄物とは区別されます。身の回りの電子機器が増え、商品サイクルが短くなっていることから、廃棄量が増えるのは当然のことではあるものの、適切にリサイクルすればその量は大幅に減らすことができます。関連企業だけでなく一般市民も、電子機器類の適切な処分の仕方について、正しい知識を得ることが大切です。

SDGs目標13(気候変動に具体的な対策を)

目標13について、Sustainable Development Reportでは以下の指標を基に評価をしています。

- 化石燃料の燃焼とセメント生産による CO2 排出量

- 輸入に伴うCO2排出量

- 化石燃料の輸出に伴う CO2 排出量

- カーボンプライシングのスコア

日本はこのうち、「化石燃料輸出に伴うCO2排出量」以外の3指標について、課題のある結果となっています。実はこれらは、全体の達成度が高い国でも課題と指摘されていることが多く、世界的にも達成が遅れている項目です。世界の動向を見据えつつ、2030年に向けてより様々な取り組みを加速する必要があります。

SDGs目標14(海の豊かさを守ろう)

目標14では、前回調査時よりも数値が悪化している指標があります。

- Ocean Health Index(海洋健康指数)

- 総漁獲量に対し、乱獲または崩壊した資源から漁獲された魚の割合

です。

日本は欧米諸国と比べ、水産資源管理が遅れていると言われています。消費者の視点から見ても、最近サンマが手の届きづらい価格になって困った人もいるのではないでしょうか。今後も長く海洋資源を享受し続けるためにも、水産資源管理の推進は欠かせません。同時に漁業者の仕事を守るための取り組みも必要となってきます。

また、最近では一部のスーパーマーケットなどでMSC認証(海洋管理協議会認証)の魚類の取り扱いも始まっています。これらの商品を積極的に選ぶという消費者の行動も必要です。

SDGs目標15(陸の豊かさも守ろう)

目標15の中でも特に日本の課題は、絶滅危惧種の増加です。

環境省の発表するレッドリスト2020(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)をみると、前年に比べて絶滅危惧種は、動植物合わせて3,676種から3,716種へと増加しています。

そして新たに、トキウモウダニというダニが「絶滅」のリストに追加されました。

生物多様性には、気候変動の与える影響が多大です。目標13の達成を目指すことが、目標15の達成にも結び付きます。

また、絶滅危惧種の保護活動も積極的に行われています。企業や個人としては、保護団体に対する寄付などで活動を応援できます。

SDGs目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)

目標17を評価する指標のうち、日本の達成度が低いものは以下の2つです。

- GNI(国民総所得)に対するODA(政府開発援助)の割合

- 金融秘密度指数

まず1つ目のGNIに対するODAの割合は、0.7%以上で目標達成と評価されていますが、日本は2021年時点で0.3%となっています。目標達成できている国はヨーロッパの数か国だけと、世界的にも課題となっている項目です。国際的な不平等をなくすためにも、今後より取り組む必要のある項目と言えます。

2つ目の金融秘密度指数は、Tax Justice Networkという国際機関が発表するFinancial Secrecy Scoreのことで、その国の金融システムや法律が租税回避・資金洗浄(マネーロンダリング)に適しているかを表しています。

秘密度指数が高いほど、租税回避や資金洗浄の温床になりやすいということです。2022年の調査では、日本は133か国中6位となっており、前回2022年の調査時よりもさらにランクを上げてしまっています。

日本がSDGsを達成するには官民連携が鍵

ここまで日本政府が主体となって進めてきた取り組みを見てきました。まだまだ達成には遠い状況ですが、持続可能な社会を実現させるためにも、取り組みを加速させていかなければなりません。

そのために求められているのが、企業や団体、教育機関さらには個人まで、みんなで協力し合う「官民連携」の姿勢です。

とはいえ、これまで官民連携はスムーズに行えないなどの課題もありました。そこで、連携しやすいような施策が開始されますが、そのなかでも地方創生を促進するための画期的なプラットフォームが登場したので紹介します。

地方創生SDGs官民連携プラットフォームの登場

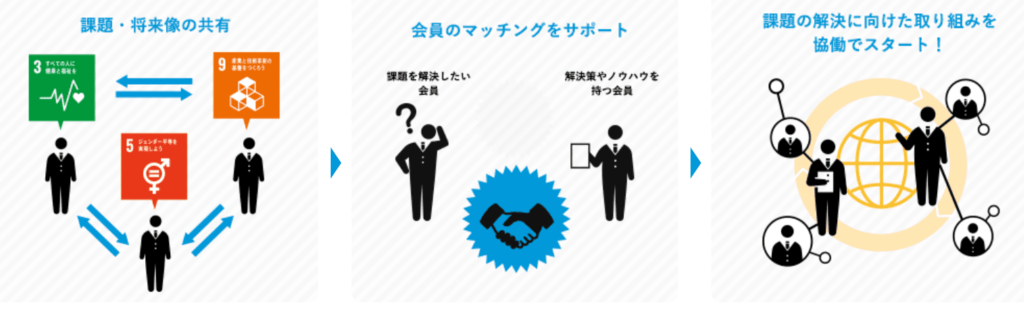

地方創生SDGs官民連携プラットフォームは「挑戦したい取り組みがある」「自治体の課題を解決したい」など困っている会員と、その悩みに対して力になれる会員をつなぐマッチングサービスになります。

このプラットフォームには、下記の3つのメリットがあります。

普及促進活動

プラットフォームに登録している会員が、主催するイベントの情報をメールで受信・発信できます。気になる会員が、どのような解決策やノウハウを持っているのか確認する方法として最適です。手助けする側は、どういったことができるかアピールになります。

マッチング支援

地方創生SDGs官民連携プラットフォームについて

プラットフォームのデータベースに、

- 会員が実現したいこと

- 抱える課題

- 会員が持つノウハウ

がまとめられており、自由に閲覧できます。

入会時のアンケートやマッチングシートを利用した、マッチングのサポートも可能です。また、プラットフォーム主催のマッチングイベントにも参加できます。

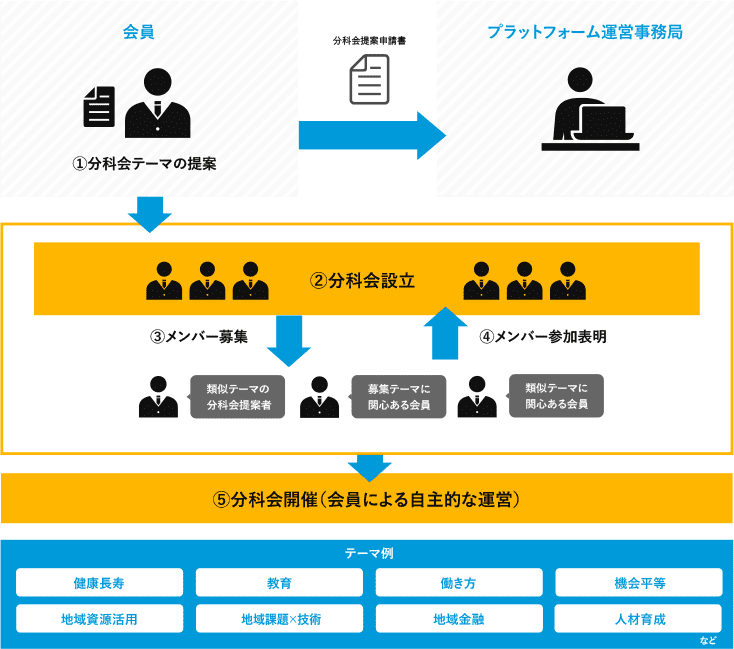

分科会開催

会員同士で集まり、共通の分野または異分野についての意見交換を行えます。会員の分科会設置や参加は自由です。話し合うことで、取り組みへの具体化や異分野連携、官民連携等が起こります。これにより、地方創生に向けて新しい取り組みが誕生するでしょう。

手厚いサポートが用意された地方創生SDGs官民連携プラットフォームは、官民のつながりの強化や取り組みの促進、SDGsに取り組む自治体の増加に繋がることが分かりました。では、実際にプラットフォームでマッチングした、自治体の取り組み事例を見ていきましょう。

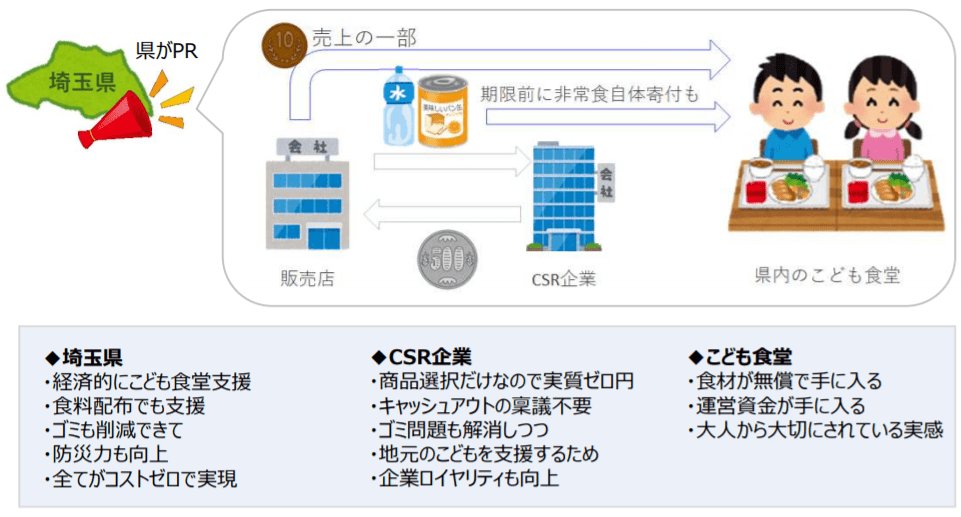

【取り組み事例】一般社団法人こども食堂支援機構

埼玉県の一般社団法人こども食堂支援機構では、非常食を購入すると寄付ができる企画を立ち上げました。それを埼玉県が一般企業に宣伝することによって、企業の購入を促進。企業が購入すると、災害時に非常食を被災者へ配るため街の防災強化にもなります。

また、味自体もおいしく作られており、賞味期限が近い非常食は子ども食堂に寄付されました。これにより、廃棄コストやフードロス、プラスチックごみの削減にもつながっています。

そして、今回の取り組みによってSDGsの以下の目標を達成しました。

こども食堂支援機構は、団体の強みである”食”を活かしてSDGsに取り組みました。さらに、自治体や企業と連携し取り組んだ結果、環境・社会・経済の改善に成功しています。これからSDGsに取り組むのであれば、得意分野を活かし、周囲とパートナーシップを結ぶことが目標達成の鍵ではないでしょうか。

なぜ企業や個人がSDGsに取り組まなければならないのか

ここまで、日本の達成状況や政府の取り組みなどを主にご紹介してきました。

そして、SDGsの達成のためには政府だけでなく、企業や個人の取り組みも非常に重要です。その理由を確認していきましょう。

ESG投資への関心が高まっている

企業が取り組むべき理由として、最も大きな理由の一つが「ESG投資」です。ESG投資についてはご存知の方も多いと思いますが、簡単におさらいしておきましょう。

ESGはそれぞれ、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の頭文字です。これらの要素に積極的に取り組む企業に対し投資することをESG投資と呼び、2021年の調査では日本株の運用資産残高のうち70%を占めるなど、取引が広がっています。

ESG投資を見据えたESG経営とSDGsは切っても切り離せない関係です。投資家の関心を引くためにも、SDGsへの取り組みは必須の時代となっています。

取り組まない企業は取り残される可能性も

中小企業も例外ではありません。現在多くの企業がサプライチェーンの見直しを行っています。経営にESGへの取り組みが見られない場合、サプライチェーンから除外されてしまう可能性もあるのです。

また、一般の消費者の関心も年々高まってきています。商品を選択する際に企業のイメージを気にする消費者も増えてきており、ESG経営はどのような企業でも不可欠な時代になったと言えます。

気候変動も喫緊の課題|パリ協定の存在も

企業や個人がSDGsに取り組むべきもう一つの理由として、気候変動対策が待ったなしの状態であることが挙げられます。

国際機関や政府だけでなく、企業や個人が今できる最大限の対策を取らなければ、気候変動を食い止めることはできません。

特に企業が抑えておきたいキーワードは、気候変動対策として2015年に締結された「パリ協定」です。

パリ協定では「平均気温上昇を産業革命以前より2℃低く保つとともに、1.5℃未満に抑える努力をすること」が長期目標として定められています。

この目標達成に向けて、「イノベーションの重要性」や「二国間クレジット制度(JCM)も含めた市場メカニズムの活用」が言及されており、これらには各企業の取り組みが重要となってきます。

個人も取り組まなければ持続可能な社会の実現は不可能

気候変動でも取り上げたように、企業だけでなく私たち一人一人の行動も変えなければ、SDGsの目指す持続可能な社会の実現はできません。

環境問題に配慮した取り組みのほかにも、価値観のアップデート、消費行動にSDGsの考えを取り入れるなど、できることはたくさんあります。

また、皆さんの身の回りの方々にこの考え方を広めることも、非常に重要です。

- 「SDGsという言葉は知っているけど、なんとなく環境問題の事だと思っている」

- 「SDGsのせいで、レジ袋が有料化したり、プラストローがなくなったりして、生活が不便になった」

などのように考えている人も、少なくありません。

SDGsは、私たちがこの地球でいつまでも快適に生活するために達成しなければならない目標であり、環境問題だけでなく身近な課題も含めて様々な目標が定められていることを、多くの人に知ってもらいましょう。

2020年、行動の10年がスタート

2015年に採択されたSDGsですが、2020年からは「行動の10年」(Decade of Action)がスタートしました。

これは目標達成期限の2030年が10年後に迫ったことを踏まえ、目標を達成するためには行動をより加速する必要があることから設定されました。

日本でもこれをきっかけに様々なキャンペーンが行われ、より多くの人々にSDGsが浸透するきっかけとなりました。そして必要なのは「行動」の2文字が表すように、アクションを起こすこと。自分の出来ることから行動を始めましょう。

まとめ

現代の最重要トピック「SDGs」について、盛りだくさんにご紹介しました。

SDGsの達成が必要な理由、世界や日本の達成状況などへの理解が深まったのではないでしょうか。

目標達成期限の2030年まで、あと8年を切っています。8年「しか」ないのか8年「も」あるのか…、考え方は人それぞれですが、様々なアクションを起こす必要があるのは間違いありません。

アジェンダ2030の前文には“我々は(中略)地球を救う機会を持つ最後の世代にもなるかも知れない”という一文があります。このままのペースだと「手遅れ」になりかねないとも言えます。この美しい地球を壊さずに人類が繁栄し続けるために、今日から意識や行動を変えてみましょう。

参考文献・サイト

「SDGs(持続可能な開発目標)」蟹江憲史/中公新書

「日本 持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」 SDGs 推進本部

「SDGsアクションプラン2022」SDGs推進本部

「国民生活 2021年8月号」国民生活センター機関紙

「魚の減少、私たちはどうしたら? 専門家に聞く」朝日新聞デジタル 2021.1.2

「Sustainable Development Report 2022」Sustainable Development Solutions Network・bertelsmann stiftung

外務省 JAPAN SDGs Action Platform

内閣府 男女共同参画局

Ocean Health Index Science