三宅 仁

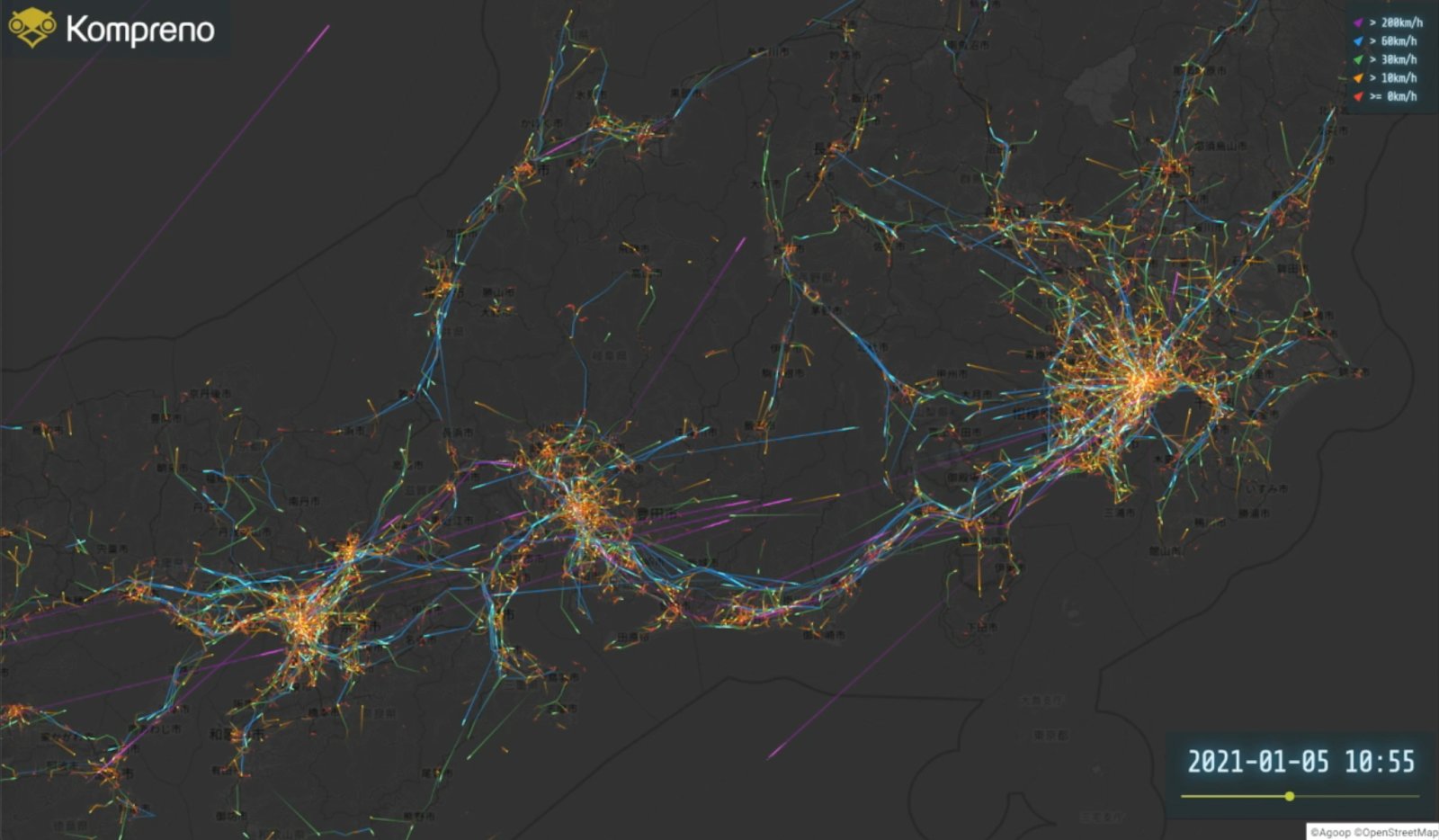

1955年4月20日、岡山県玉野市生まれ。1980年、広島大学大学院工学研究科工業化学、博士課程前期終了。同年、出光興産株式会社入社、同社中央研究所にて高分子の性能改良や機能性複合材料を研究後、本社にて新規事業開発に従事し、ポリマーPTC資材や液状ベースポリマーの事業開発を担当。2014年、石油化学工業協会に出向、2016年出光興産を退職。同年、アイ-コンポロジー株式会社を設立し、環境調和材料であるバイオマス複合プラスチック材料(成形自由な次世代ウッドプラスチック)「i-WPC」の事業化に挑戦。2021年に海洋生分解性バイオマス複合プラスチック材料「Biofade」を見出し、今に至る。

小出 秀樹

1961年12月3日、岡山県高梁市生まれ。1987年、愛媛大学大学院理学研究科修士課程を修了、専攻は有機化学。同年、出光興産株式会社に入社。主に精密化学品および機能材料の企画・開発に携わり工業製品や民生品等への商品展開を推進。2017年、同社を退社し新規に設立したアイ-コンポロジー株式会社の経営に参画。現在、カーボンニュートラルなバイオマスを活用したプラスチック複合材料や生分解性プラスチック複合材料など、地球環境への負荷低減を目的とした環境調和型プラスチック複合材料の開発と、市場展開に取り組んでいる。

目次

Introduction

アイ-コンポロジー株式会社は、環境に優しいプラスチック素材を開発している会社です。国産の間伐材などをプラスチックに混ぜることで、環境負荷が小さいことはもちろん、石油の依存を減らした素材を作っています。

今回は開発した素材や受賞歴、そして今後の展望などを、三宅さんと小出さんのお2人から伺いました。

環境に優しい素材づくりで脱プラスチック依存へ

–まずは始めに、どのようなものを作っている会社か教えていただけますか?

三宅さん:

ウッドプラスチック材と呼ばれる木の粉を混ぜたプラスチックや、生分解性プラスチックなど、複合技術で材料や技術の開発を行っている会社です。

–地球に優しいプラスチック素材を作っているんですね。環境に優しい製品を開発しようと思ったきっかけは何でしたか?

三宅さん:

以前、私たちは石油を扱う会社に勤めていて、プラスチック製品の開発に携わっていたんです。そんな中、2010年頃からヨーロッパでは「プラスチック依存をやめよう」といった風潮になってきたのですが、日本ではほとんど話題になりませんでした。そこで、独立して環境に優しい木粉(もくふん)を混ぜたプラスチックを開発して、日本中に広めようと思ったんです。

小出さん:

実は以前から木粉を混ぜたプラスチックに目を付けて、開発に着手していました。今は2人で会社を経営していますが、協力してくださる会社で製品を試作、製造してもらっています。

環境負荷が小さいプラスチック、鍵を握るのは木の粉

–では、どの様なプラスチックを作っていらっしゃるのか、特徴を教えてください。

三宅さん:

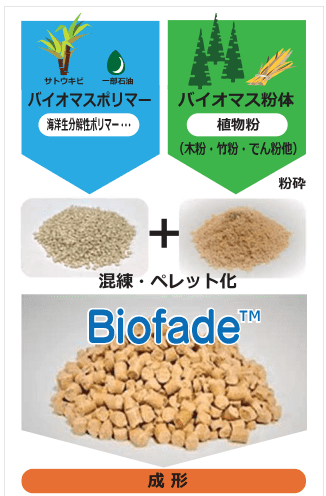

木の粉を混ぜたプラスチックと、それを発展させた生分解性プラスチックの2種類あります。木の粉を混ぜたプラスチックはi-WPCと呼ばれ、今ある射出成形や中空成形の金型でも成形ができます。i-WPCで成形したプラスチックは、焼却の際、天然の木粉が燃えて発生するCO2はカーボンニュートラルなので問題とならず、今問題となっている石油由来のCO2の排出量をぐんと少なくできます。

–生分解性プラスチックについても教えていただけますか?

三宅さん:

生分解には置かれる環境で色んな段階のグレードがあるのですが、私たちは技術的に一番難しい、海の水で生分解するプラスチックを作っています。マイクロプラスチックにならないプラスチックで、名前はBiofade(ビオフェイド)です。

–海のマイクロプラスチックは近年大きな問題となっているので、興味がある方が多そうですね。

環境性能には価値がある!そう思ってもらえる世の中に変えていきたい

–新しい素材を作るのに、苦労されたことも多いのではないでしょうか?

小出さん:

木粉とプラスチックは、水と油のような関係なんです。開発当初は混ぜても分離してしまいうまく成形できなかったり、もろかったりといった問題がありました。

三宅さん:

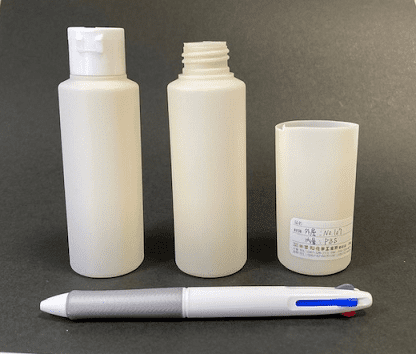

木粉を樹脂に混ぜ込んで板や柱にする技術は以前からあったのですが、自由な成形加工が難しかったんです。そのため、既存のプラスチック製品のようにボトルにしたりトレーにしたりはできないと言われていたのですが、技術的な課題を解決して、今は多くの成形ができるようになっています。

小出さん:

本当に苦労しているのは技術的な問題よりも、環境性能をコストに反映させるという文化が、日本にまだないことなんです。

–それはどういうことでしょうか?

小出さん:

先ほどご紹介した生分解性プラスチックは、海に浸かっているだけで分解できるため、とても画期的な素材です。海で使う浮き球や牡蠣養殖用のパイプにも加工できるため、試作をしました。しかし、既存品よりも価格が高いと環境に優しい製品でもなかなか買ってもらえないんです。つまりまだ環境性能というものに対する価値の意識が低いということなんです。

三宅さん:

私たちは技術的な問題をクリアして、次の世代に渡していきたい製品を準備しているのですが、それを渡す相手がいない。これは非常に頭の痛い問題です。

–「既存のプラスチック製品は、安くて使いやすいから問題ない」と考えている方が多いのかもしれませんね。

三宅さん:

プラスチックは確かに安くて使い勝手がいいのですが、環境負荷が大きく、原料となる石油には限りがあるため、いつまでも使えるものではありません。だから、プラスチックに替わるもので、環境性能が加わったものに価値を感じてもらえるような世の中にしていかなければいけないと考えています。

海ですべて分解できる歯ブラシとは

–海で使う製品について伺いましたが、他にはどのようなものがありますか?

三宅さん:

木粉とプラスチックを混ぜたi-WPCを使った製品には、マグカップやタンブラー、ボトルなどがあります。

小出さん:

ボトルなんかはホテルの客室の備品として採用されています。そこから最近はホテルのアメニティなどにも弊社の素材を利用できないかとお問い合わせいただいています。それで実際に作ったのが、生分解性プラスチックを使った歯ブラシです。

三宅さん:

歯ブラシの持ち手は生分解性プラスチックなのですが、ブラシには豚の毛を使用しています。だから磨くと汚れがしっかり落ちますし、持ち手もブラシも全て生分解するんですよ。

–持ち手に生分解性プラスチックを使うのには、理由があるんでしょうか?

小出さん:

「歯ブラシはわざわざ海に流さないだろう」って思いますよね(笑)でもこれは海外からのお客様を想定して作っているからなんです。海外ではゴミを燃やすよりも埋める国が多いため、万が一海に流れても分解できる歯ブラシのほうが、商品として価値があると考えました。

–なるほど!ただ、先ほどのお話しにもあったように、環境性能が高いものは価格が高くなってしまうので、ホテルとしても宿泊代をあげるなどの対応が必要となりそうですね。

三宅さん:

そうですね。でも私たちは、必要なアメニティは必要な分だけ購入する時代になるんじゃないかと思っているんです。実際に、多くの外国人旅行者は歯ブラシを持参していて、備え付けの歯ブラシを使わない。だから、必ずしもホテルのアメニティとして歯ブラシを置いておく必要はないと思います。

小出さん:

だから宿泊者に購入してもらうなら、そのホテルでしか買えないような、価値のあるアメニティを作るべきだと考えたんです。

–ホテルのアメニティは「無料だけど数回使ったら終わり」といったものが多いので、旅の思い出にもなるような、使い続けられるアメニティは素敵だと思います。

環境に優しいプラスチックは林業の活性化にも貢献できる

–環境に良い製品を作る中で、SDGsに取り組むようになった背景を教えてください。

小出さん:

特に意識してSDGsに取り組もうと考えているわけではなく、事業としてやっていることが、そのままSDGsに結びついています。

国立研究開発法人科学技術振興機構が主催する「STI for SDGs」アワードでは、環境負荷の小さいバイオプラスチックを作ったことで、2019年に優秀賞をいただきました。受賞は環境のことだけでなく、木粉を使うことで林業を活性化したり、中山間地域で産業を創出したりすることも評価対象となったんです。

–環境面だけでなく、経済面での社会貢献も評価されたんですね。

三宅さん:

そうです。私たちの使命は、自分たちの技術をうまく使って、日本をサステナブルな国にし、従来のプラスチックから脱却して、循環型社会にすることだと考えています。

環境価値について意識を変えていけるのは若者

–最後に、今後の展望を教えてください。

小出さん:

国内で自給できるプラスチック素材を増やしていきたいと考えています。既存のプラスチックの原料は石油なので、輸入に頼らなければなりません。従来のプラスチックだと環境負荷が大きいことはもちろんですが、戦争や紛争が起こると石油の輸入が難しくなりますよね。そうした面でも、石油に代わる新しい自然由来の原材料を作って広める必要があると思うんです。

三宅さん:

国内で切り倒された間伐材や、農作物の廃棄物をプラスチックに混ぜれば、国内自給率はアップしていくんです。そうしたことが考えられるのは、プラスチック製品に慣れすぎていない若い人たちだと思っているので、若者が世の中を動かしてほしいですね。

小出さん:

少し前に、北海道の高校生たちが、私たちの製品について知りたいと声を掛けてくれて、WEBミーティングをする機会がありました。また大学生も、SDGsに興味を持って勉強している人が多いと感じています。

三宅さん:

日本企業は、挑戦的な考え方の経営者が少ないからか、若い方でも消極的な方が多いと感じることはあります。しかし先進的な考えを持った若者は大勢います。「よし、やってやろう!」と、気合が入った方と一緒に仕事をして、世の中を変えていきたいですね。

小出さん:

大手飲料メーカーにもタンブラーの素材を提供していますが、飲料メーカーでは製造過程で茶葉やコーヒー、麦芽など、抽出前後の廃棄物が出ます。そうした素材も、木粉と同じように使えるといいなと考えています。

–当たり前のように廃棄されていたものをリサイクルするのは、大切な取り組みのひとつですね。ぜひ若い方と世の中を変えて欲しいと思います!

今日は貴重なお話しを聞かせていただき、ありがとうございました!

アイ-コンポロジー株式会社HP:https://www.i-compology.com/

2019年STI for SDGs:https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/2019/result_2019_yusyu_2.html

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!