市民協働局市民協働部「SDGs・ESD推進課」 若林さん インタビュー

2016年入庁。北区中央福祉事務所、中国経済産業局(出向)を経て、2022年から現職。主に市民啓発イベントや岡山市SDGs推進パートナーズ関連の業務を担当。

目次

introduction

桃太郎伝説がうまれたまちとして知られる岡山市は、2005年という早い時期からSDGs推進の鍵といわれるESDの取り組みを推進してきました。その取り組みが評価され、2016年に「ユネスコ/日本ESD賞」を、2017年に「ユネスコ学習都市賞」を受賞。続く2018年には「SDGs未来都市」に選定され、以降も市全体へのSDGsの普及に尽力してきました。

今回、市民や企業への啓発を促すSDGs・ESD推進課主事の若林さんに、その取り組み内容についてのお話を伺いました。

豊かな自然環境と優れた都市機能を併せ持つまち、岡山市

ー はじめに岡山市のご紹介をお願いします

若林さん:

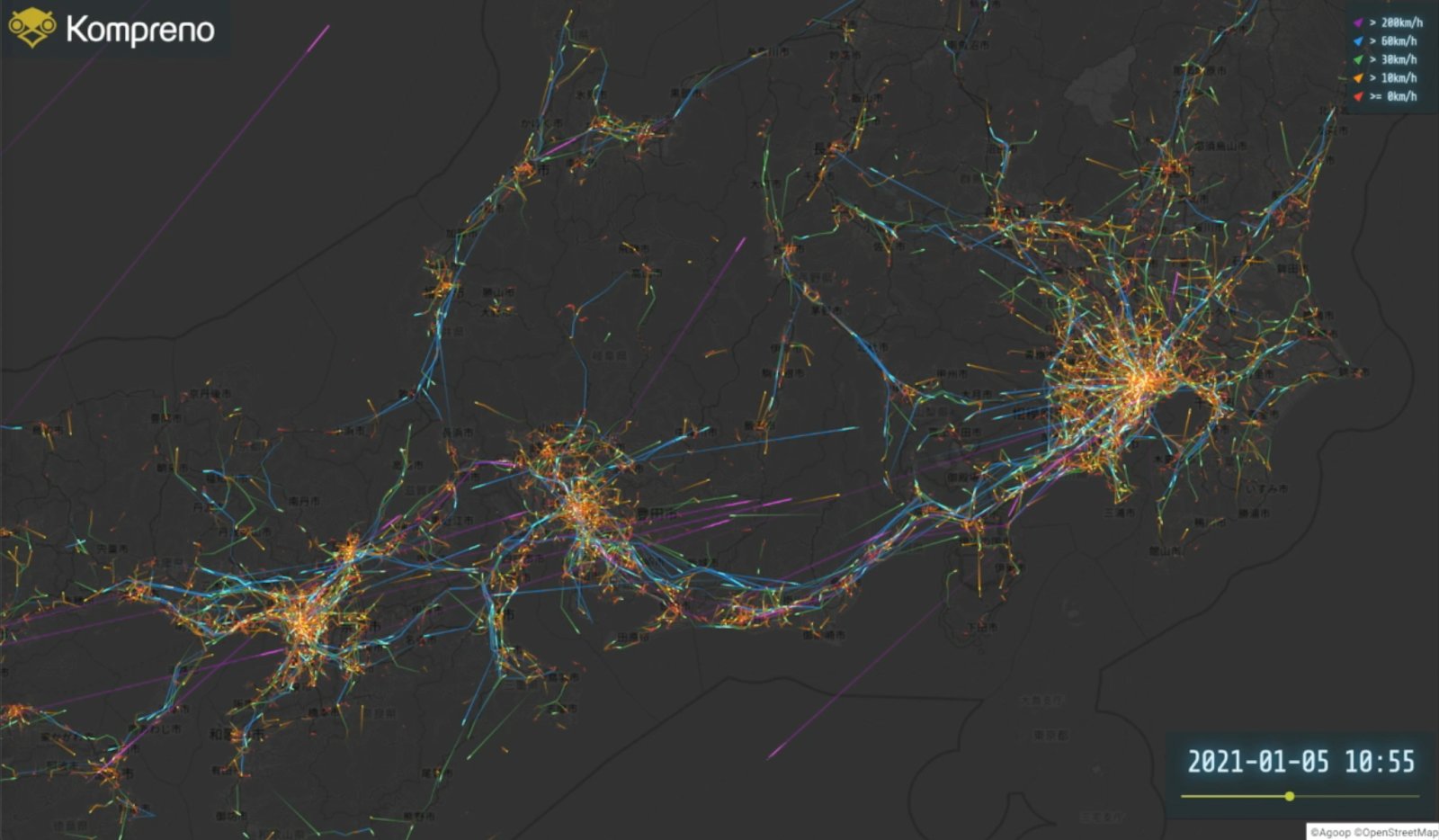

岡山市は近畿と九州をつなぐ東西の軸と山陰と四国をつなぐ南北の軸のクロスポイントに位置していることから、高速道路や鉄道などが発達し、優れた交通機関を有してます。

また、瀬戸内海特有の恵まれた気候風土を持ち、直下に活断層もないため、自然災害が少ない安心・安全なまちです。加えて、全国有数の農業都市としても知られており、白桃やマスカット、ピオーネなどの多彩な農産物を生産しています。

さらに、岡山大学をはじめとする13の大学・短期大学を有する学術・研究の拠点都市で、約3万人の学生が集います。そして、政令都市のなかでも充実した医療・介護資源を持つことから、全国的にも平均寿命が高いという特徴もあります。

都心、市街地、田園、沿岸部、中山間地域といった多様性に富んだ地域からなる岡山市は、豊かな自然環境と優れた都市機能を併せ持つ住みやすさが自慢のまちです。

市内のSDGsに取り組む企業・個人事業主をサポート

ー SDGs・ESD推進課ではどのような取り組みを行っているのでしょうか

若林さん:

SDGs・ESD推進課は市民主体のまちづくりを推進するために、多様な主体による協働やESD活動の推進、SDGsの普及・啓発を行っている課です。

具体的な取り組みのひとつに、岡山市内でSDGsに取り組む企業・個人事業主を対象とした「岡山市SDGs推進パートナーズ制度」があります。2022年12月に創設したこの制度は、SDGsに取り組む企業が岡山市に申請し、その内容が登録の要件を満たしていれば岡山市SDGs推進パートナーズの登録事業者として登録される仕組みです。

登録により取り組みを見える化することで、企業価値や認知度の向上につながるメリットが期待できます。また岡山市にとっても、登録事業者の増加による地域経済の活性化、社会課題の解決が期待できる取り組みとなっています。

企業向けの制度ということもあり、これまで商工会議所や地域の金融機関に広報活動の協力を得ながら進めました。その結果、2期目である現在の登録事業者は336事業者にのぼります。

登録事業者には、リサイクルの体験型環境教育を提供する藤クリーン(株)や、SDGsを題材とした子供向けオリジナルアニメ「リッタ」を作成するデザイン会社のアッパービレッジ(有)等が名を連ねます。

– 岡山市SDGs推進パートナーズ制度に加盟するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

若林さん:

主に、セミナーやマッチング会の実施による意見交換や交流が活発にできること、支援メニューを利用できることの2つです。

まずは、セミナー・マッチング会について説明しますね。

これは登録している事業者向けに、課題解決の参考となる事例紹介を行うセミナーや企業間の交流を目的としたマッチング会を開催し、SDGsの活動の底上げや登録事業者同士の連携を促すものです。マッチング会では、これまで、子ども向けのSDGs動画の制作を行う企業と、ある自動車ディーラーが組み、ディーラーの待合室でファミリー向けのSDGsコンテンツを流すといった事例が生まれるなど、効果を感じています。

ー 次に支援メニューについて教えてください。

若林さん:

具体的には、2023年11月に設立した「岡山市SDGs推進パートナーズ応援団」の支援メニューを活用いただけます。地域の金融機関や経済団体、商工会議所、商工会にご協力いただき、SDGsへの取り組みをサポートできるメニューを提供しています。というのも、セミナーやマッチング会を行ってはいるものの、なかなか個社ごとの支援まで行き届かない部分があったため、そこをカバーするために考案しました。

支援メニューの一例として、CO2算定の支援や、カードゲームを取り入れたワークショップ型研修、SDGs目標達成のための課題の洗い出しや「SDGs行動宣言」作成のサポートなどがあります。

–この制度をスタートさせた当初は、SDGsがここまで浸透する前かと思います。その中で事業者さんに加盟していただくこと自体大変だったのではないでしょうか?

若林さん:

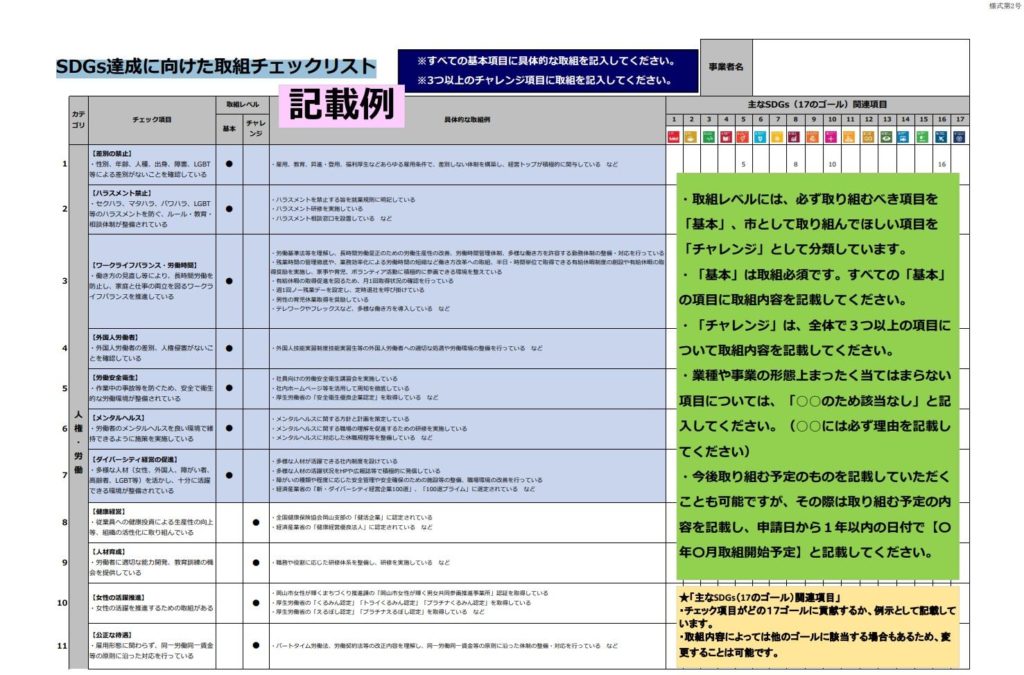

制度を始めた当初は、SDGsにどう向き合ったらいいかわからなかった事業者さんもいらっしゃったかと思います。実はそういったことも想定し、申請書に工夫を施しました。具体的には、「SDGs達成に向けた取り組みチェックリスト」をつくり、テーマごとに実践している具体的な取り組み内容を書いていただくものです。たとえば、脱炭素の取り組みであればこんなこと、従業員の働き方改革だったらこんなことを記載してくださいといった具体的な記載例を載せることで、記入時に自社のこの取り組みはSDGsのこの項目に結びつくんだなと意識を向けていただけたのではないでしょうか。

– 加盟された事業者さんからはどのような声が寄せられていますか。

若林さん:

セミナーやマッチング会に参加された企業からは、「同じ目的に向かって取り組む事業者の集まりのため、お互い刺激になった」「参加してよかった」という意見が寄せられています。

また、岡山市SDGs推進パートナーズに登録いただいたことで、従業員がSDGsの意識を持つようになったなど、社内での意識の変化があったという報告を受けています。さらに、対外的にもSDGsに取り組む姿勢が評価され、インターンの学生が増えるなど採用面での効果が得られるようになったり、認知度向上により取引先で話題に上がったりと、登録によって一定の効果があったというお声もいただいています。

今後のアクションにつながるアイデアを共有できるフォーラムや楽しくSDGsを学べる市民イベントを開催

ー ここまで企業向けの取り組みについて伺ってきましたが、市民に向けてはどのような方法でSDGsの啓発を行っているのでしょうか

若林さん:

岡山市が瀬戸内海に面していることから、海川ごみの削減をテーマにした「SDGs海川フォーラム」を年に1度開催し、参加者同士の学び合いの場を提供しています。

SDGs海川フォーラムは、日頃から意識を持って取り組む個人や企業だけでなく、学校やNPO団体など、様々なステークホルダーが集い、取り組みや課題を共有することで横の繋がりをつくるためのものです。これまでのフォーラムでは、海ごみ削減のキーとなる用水路の清掃活動や公民館を拠点とした啓発活動の取り組みなどが紹介されてきました。

また、SDGsのことを多くの市民の方に知っていただくためのイベント「未来わくわくSDGsフェスタ」も主催しています。

これは、イオンモール岡山にショッピングに訪れたファミリーを対象としたイベントで、毎年8月に開催しています。今年はSDGsをテーマにした地域のダンスチームによるダンスパフォーマンスや学生による書道パフォーマンス、地域の高校生による取り組み(国連UNHCR協会や株式会社ユニクロと共に不用になった衣服を回収し難民に発送・避難所生活の改善点について研究・子どもと高齢者を支援する循環型社会の仕組みを考案)の発表、おがくずが原料の粘土を使ったワークショップ等を行いました。

今年で5回目になるこのフェスタには毎年多くの市民が訪れ、楽しみながら学べるイベントとして好評を博しています。

ー 企業や市民にSDGsの啓発活動を続けてきたなかで、何か課題は見えてきましたか。

若林さん:

SDGsという言葉の認知度は上がってきましたが、実際に行動に移してもらうためのもう一段階先のアクションが必要だと感じています。例えば、生活の中で取り組めるようなワークショップを行うなど、イベントの中身を少し変えていく必要があると思っています。

また、岡山市SDGs推進パートナーズ制度でいうと、登録事業者数は多いものの、積極的に活動に取り組んでいる企業と、登録しただけになっていて活動に消極的な企業があるなど、登録事業者間で熱量の差を感じます。そこをクリアするため、今は全体の底上げが重要だと考えています。

さまざまな団体や機関とつながりながら推し進めてきたESD活動

ー 岡山市では、ESDにも力を入れています。ここではESDに関する取り組みについて教えてください

若林さん:

岡山市は、2002年に行われた「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD/ヨハネスブルグサミット)」のサイドイベントで、環境パートナーシップ事業の報告および提案を世界に向けて発信しました。この動きが機運を高めることとなり、2005年に岡山ESD推進協議会を設置、「岡山ESDプロジェクト」が始まりました。

岡山ESDプロジェクトの特徴として、「(E)え~ものを(S)子孫の(D)代まで」を掲げ、公民館等を活用しながら地域の認知度を高めていったことが挙げられます。参加型のESD講座や研修など、市民をはじめ、各団体や教育機関などと連携するところからスタートしましたが、今や岡山市のSDGsの取り組みを支える欠かせないプロジェクトとなっています。

プロジェクトに参加している団体は、小中高、大学を軸とする教育機関やNPO法人・市民団体、企業、行政など、391団体にもなり、この規模感は世界でも有数だと思います。

プロジェクトの一環として、小中高等学校を対象としたSDGs・ESD出前授業の実施や、ユネスコスクールに加盟する岡山県内の高校同士が交流を深めお互いに学び合う活動の支援など、教育機関と連携した取り組みを進めています。ほかにも、ユネスコやRCE(ESDの地域拠点)、イクレイ(ICLEI)※などの国際ネットワークを活かした積極的な情報発信など、岡山市内に留まらず国内外問わずESDの活動を発展させてきました。

国際的な活動としては、2015年度に創設された「ESD岡山アワード」が挙げられます。年に1回、世界の優れたESD活動を顕彰しており、ありがたいことに毎年世界中から応募があります。

10年目を迎える今年は、過去最多の世界70か国から267件の応募があり、その中から、ペルー共和国のアマゾンの森と子供たちの間に感情的なつながりを生み出すことを目的とした環境教育を実施するアマゾン・フォーエバーの「Huayo Method(ウアヨ・メソッド)」と、イギリスの古いデパートを再生し、気候変動や生活費高騰などに対して持続可能で利用しやすく、革新的な解決策を提供する場として活用する事業を行うグローバル・ゴールズ・センターの「The Global Goals Centre-Sparks Birstol(スパークス・ブリストル)」の2事業が「ESD岡山アワード2024」に選ばれました。

なお、授賞式は、2024年11月23日に岡山市内で行いました。

おかやまESDフォーラム2024画像-1024x683.jpg)

今後もSDGsが根付いた地域づくりのために、グローバルな観点も持ちながら、SDGs・ESDの活動を続けていきたいと思っています。

ー 岡山市内だけでなく世界とも密につながりながらSDGs・ESDを推進されている様子が伺えました。貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました!

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!