わたしたちに恵みを与えてくれる海。しかし、人間がこれまであらゆる方法で発展してきた結果、多大なる負荷をかけてきました。

わたしたちが今の生活を続ければ、

- 2050年には海に捨てられるプラスチックが魚の量を上回る

- 地球温暖化が加速し、海面上昇や気候変動による生態系バランスの崩壊

など、さまざまな問題が発生します。これらを解決しなければ海も人間も持続性は失われるでしょう。

これから先、海と人間が良い関係を保つために目標14「海の豊かさを守ろう」が重要になります!

海との共存を目指すため、

- SDGs14に何が書かれているのか

- 地球で何が起きているか

- 解決に何ができるのか

を学んでいきましょう。

目次

SDGs14「海の豊かさを守ろう」とは?

目標14では以下の課題が掲げられています。

- 海洋汚染の改善

- 海洋酸性化の防止

- 海洋資源の乱獲

- 生態系の保護

- 陸上からの汚染物質の流出を削減

そしてこれらの課題の解決を目指し、10個のターゲットが掲げられているので確認しましょう。

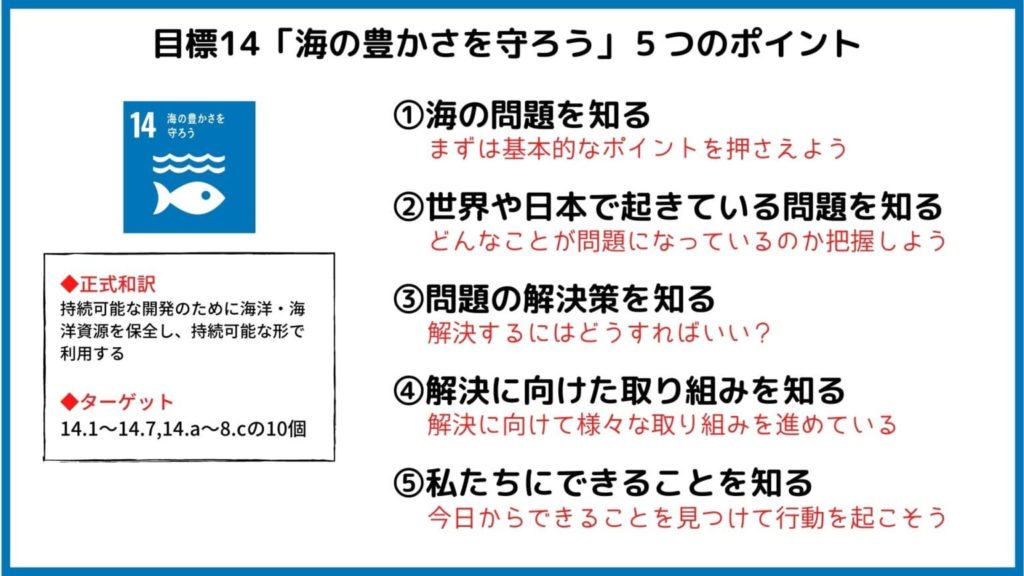

SDGs14「海の豊かさを守ろう」のポイントを簡単に

本文に入る前に、まずはSDGs14のポイントを確認しておきましょう。そしてこの記事は、ボリュームが大きいので、気になるポイントを詳しく読むのも良いかもしれません!

◆海の問題について詳しく知りたい方はこちらから

◆世界の現状を知りたい方はこちらから。

◆日本の現状を知りたい方はこちらから。

③問題の解決策を詳しく知りたい方はこちらから。

④企業の取り組みを知りたい方はこちらから。

⑤私たちにできることを詳しく知りたい方はこちらから。

SDGs14「海の豊かさを守ろう」のターゲット

SDGs 目標14のターゲットは、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか、より具体的な1〜7の達成目標とa〜cの実現方法、合計10個のターゲットで定義されています。

| 14.1 | 2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 |

|---|---|

| 14.2 | 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 |

| 14.3 | あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 |

| 14.4 | 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 |

| 14.5 | 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 |

| 14.6 | 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 |

| 14.7 | 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 |

| 14.a | 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 |

| 14.b | 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 |

| 14.c | 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 |

なぜ、SDGs14「海の豊かさを守ろう」が必要なのか?

では、なぜ海の豊かさを守ることが求められているのでしょうか?

海は気温と気候の調整をしている

太陽から届いた熱を海は地球全体に送り出し、大気中に水分を放出させます。また海水を蒸発させ湿度を保ちます!海に届く太陽の光は熱となり海水の温度を上げながら海流として地球全体へ送ります。

このように海は太陽からのエネルギーを受け止め、気温と気候の調整役となっています!

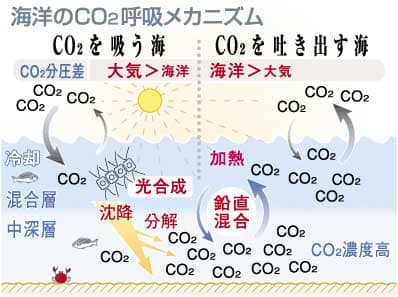

海は二酸化炭素を吸収してくれる

海は大気中に放出された二酸化炭素の交換(吸収と放出)を交互に繰り返しています。

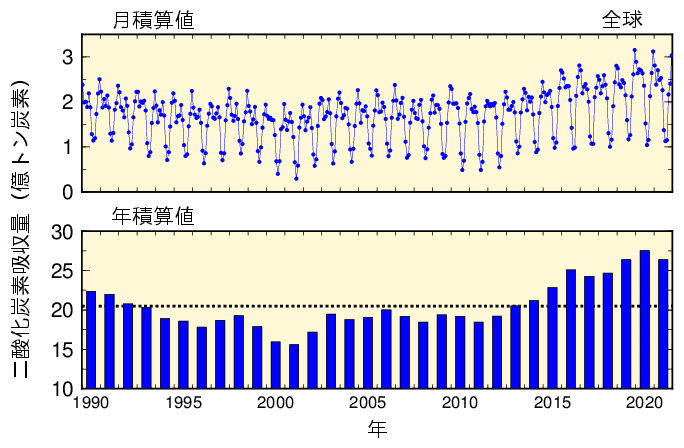

また、人間の活動による二酸化炭素の約30%を海が吸収しているのです。気象庁によると(※3)2019年の吸収量は28億トン、その量は1990年以降の期間で最大となりました。

海は資源を提供している

海は私たちに資源を提供してくれます。

魚や貝の水産物はもちろんのこと、鉱物やエネルギーももたらしてくれるのです。

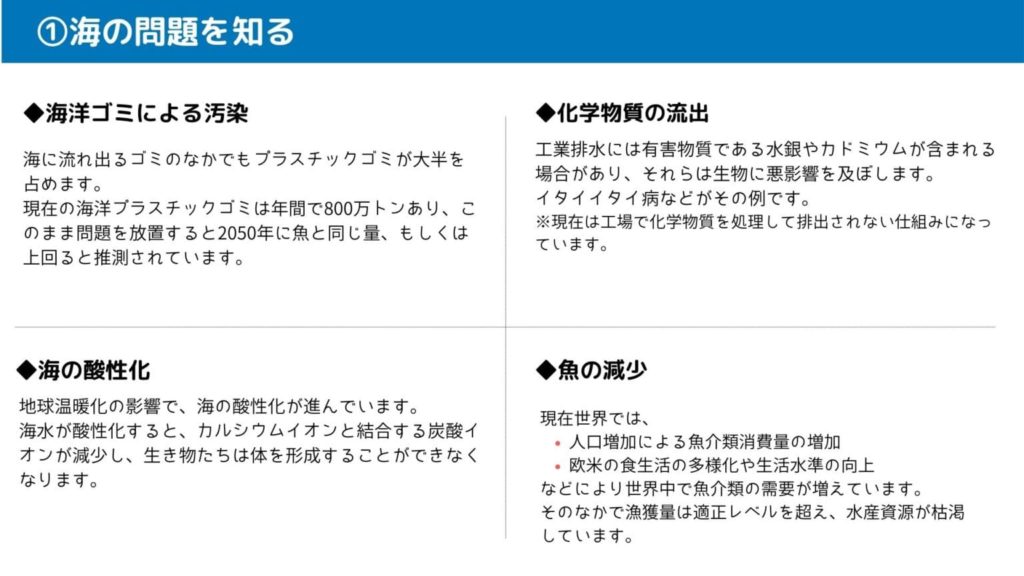

人間活動がもたらす海への4つの影響と問題

このように地球にとって欠かせない役割を持つ海ですが、近年わたしたちの人間活動によって、

- 海洋ゴミによる汚染

- 化学物質の流出

- 海の酸性化

- 魚の減少

などさまざまな問題が発生しています。

地球を持続可能なものにするためにも、世界規模で解決する必要があるのです。

では、現在地球で起きている問題を掘り下げて見ていきましょう。

①海洋ゴミによる汚染

海洋ゴミとは、その名の通り海にあるゴミのことです。

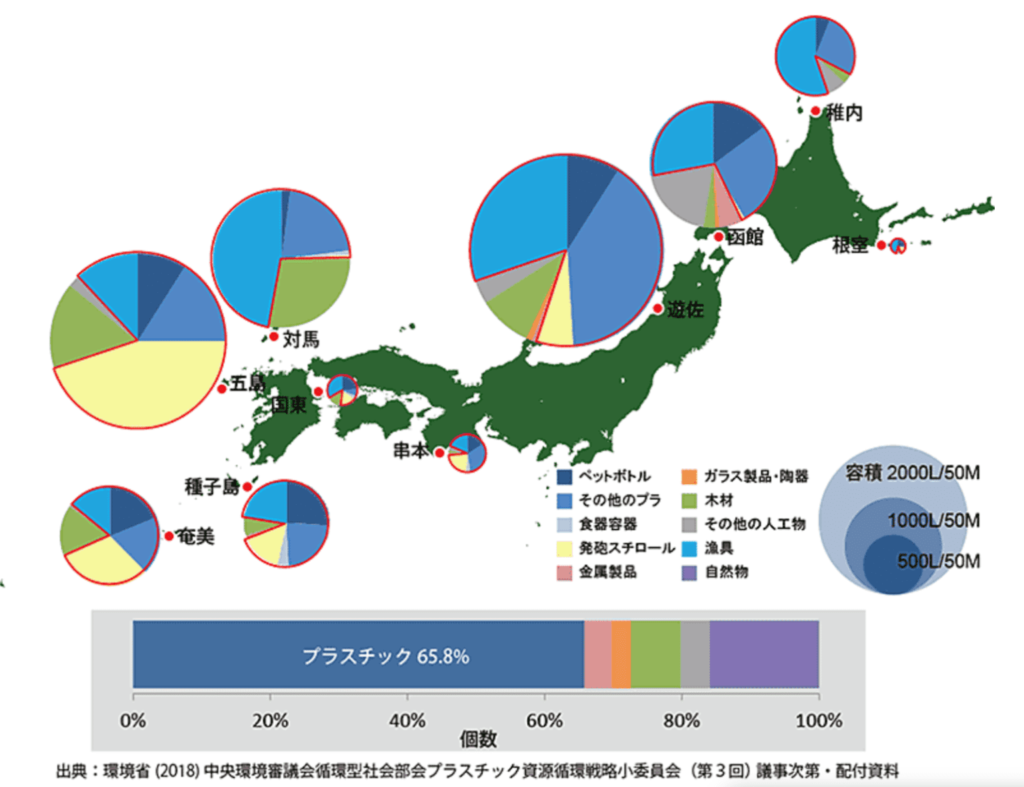

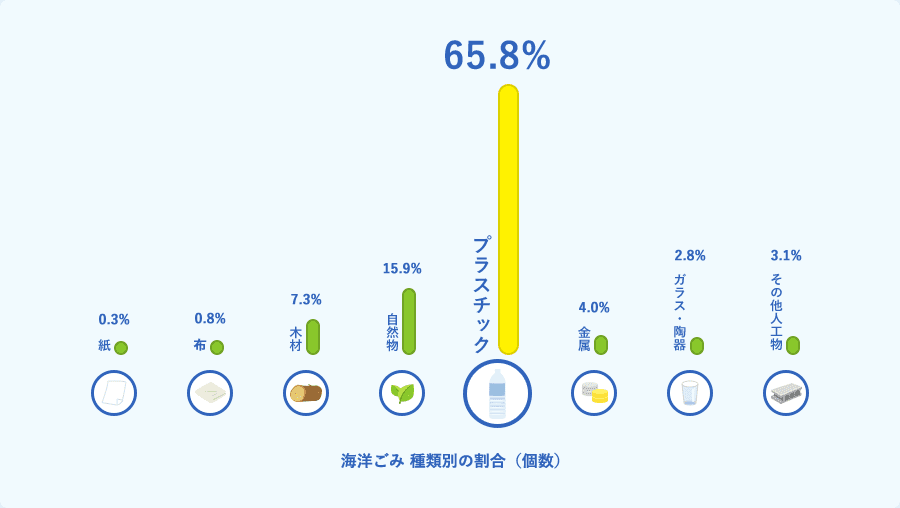

ゴミの中でもプラスチックが圧倒的に多く、全体の65%に達します。つまり海洋ゴミ=プラスチックゴミというわけです。

2050年には魚と同じ、もしくは上回る量のプラごみが海に流出する

THE NEW PLASTIC ECONOMY(※2)によると現在の海洋プラスチックゴミは年間で800万トンあり、このまま問題を放置すると2050年に魚と同じ量、もしくは上回ると推測されています。

では、このプラスチックゴミの現状を確認しましょう。

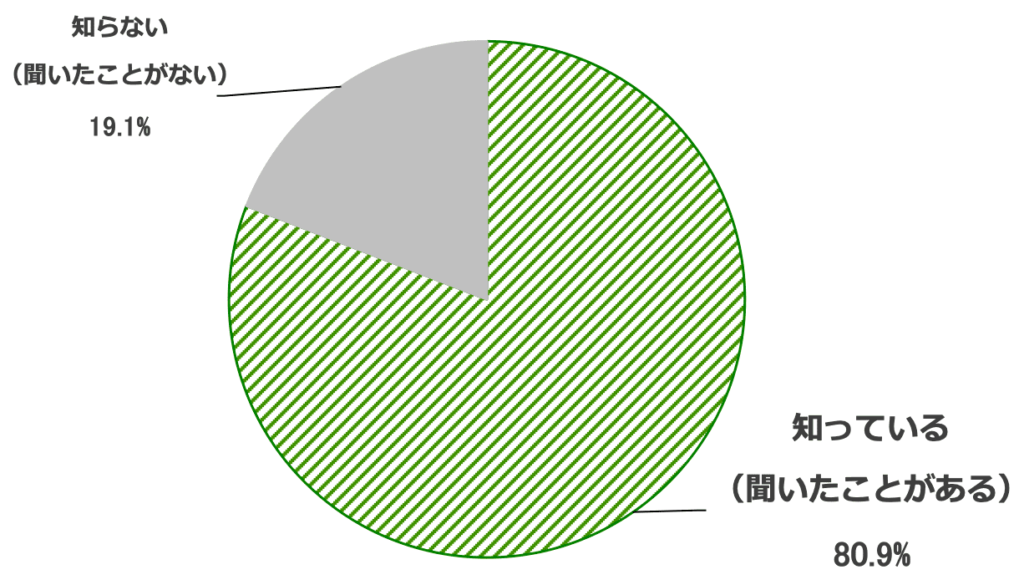

2018年に日本財団が行なった「海洋ゴミに関する意識調査」(※3)によると海洋ゴミについて知っていると答えた人は全体の80%でした。

約8割の人が知っているのにも関わらずなかなか問題が解消されない原因は、実際に行動に移せていないもしくは行動の仕方がわからないという場合が多いのです。

②化学物質の流出

海へ化学物質が流出することで引き起こされる海洋汚染も問題です。

工場排水、化学染料が海洋汚染の原因になる

日本財団と日本コカ・コーラ株式会社が実施した「陸域から河川へ廃棄物流出メカニズムの共同調査」(※8)によると、海洋汚染の原因は大きく分けて下記の2種類。

- 1.街中のポイ捨て、不法投棄

- 2.化学物質の暴露・漏洩

化学物質の暴露・漏洩とは有害な化学物質を扱う工場排水、化学染料などです。

工業排水には有害物質である水銀やカドミウムが含まれる場合があり、それらは生物に悪影響を及ぼします。

イタイイタイ病などがその例です。

古い工場跡地などの地下水や土壌には有害な化学物質が染み込んでしまっているため汚れた状態で海に流れ出ているのです。

※現在は工場で化学物質を処理して排出されない仕組みになっています。

③サンゴや貝が危機!海の酸性化

増え続けるCO2により、海の酸性化が進んでいます!

海の酸性化って?

海は大気中のCO2を吸収する役割をもちます。しかし、海に溶け込んだCO2排出量増加の影響で海洋環境は大きく変わり、酸性化していると指摘されているのです。

海が酸性化する、つまり海洋酸性化とはどういうことでしょうか。

まず酸性とアルカリ性について触れてみましょう。

純粋な蒸留水は中性で、pHは7です。値が低くなればなるほど強い酸性となります。

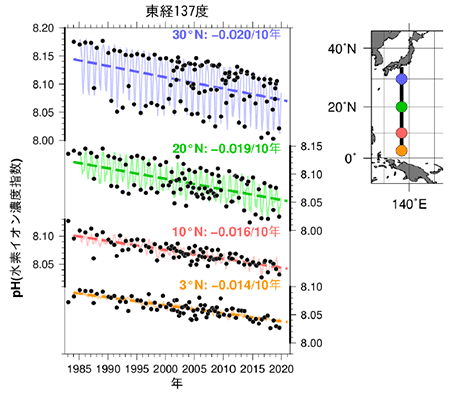

通常、海水中のpHは弱アルカリ性を示し海面近くのpHは約8前後なのですが、CO2吸収量が増加した産業革命後10年間でpHは0.018のペースで低くなっています。

酸性化の影響でサンゴや貝は体を形成できなくなる

酸性化が進むことで懸念されるのは海洋生物への悪影響です。

サンゴや貝などの骨格や殻を持つ生き物はカルシウムイオンと炭酸イオンを結合させた炭酸カルシウムで形成されています。

海水が酸性化すると、カルシウムイオンと結合する炭酸イオンが減少し、生き物たちは体を形成することができなくなります。

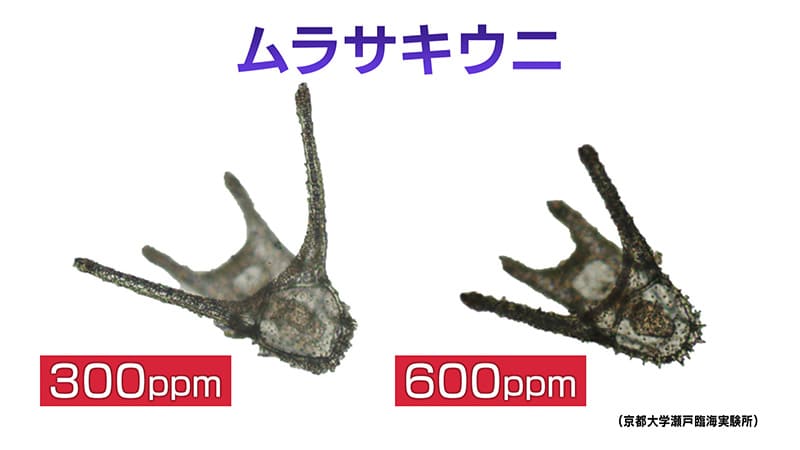

地球環境研究センター(※9)では、卵からかえったばかりのムラサキウニをCO2の低い濃度と高い濃度それぞれ別の環境で育て、成長具合を観察しました。

図の左が濃度の低い環境、右が濃度の高い環境で育てられたムラサキウニです。

CO2濃度の高い方はあしが短く成長不足がみられました。

海洋酸性化は1970年代はじめにすでに指摘されてきました。しかし、当時はpHを正確に測定する方法がなかったため酸性化を明らかにすることができなかったのです。

2000年代になり海洋生物に影響が出はじめたことで、研究者から酸性化の声が次々とあがり、問題意識が高まりました。

二酸化炭素の増加による海への影響は他にもある

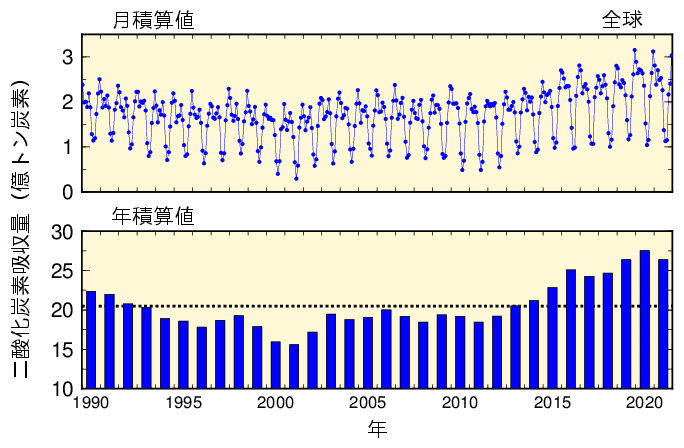

【再掲】海洋による二酸化炭素吸収量

上記のグラフを見ると、2000年を境に海洋の二酸化炭素吸収量が増加していることがわかります。

- 南半球中緯度の吸収量増加

- 2019年まで続いたエルニーニョ現象

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象を指します。

エルニーニョ現象が続くと海の役割である「気温の調整」がうまくできず海水温度が高温状態になり、冷夏や暖冬が続くなどの影響を及ぼします。

この影響により、

- 野菜の成長不良

- 漁獲量の低下

などで農業と漁業にも深刻な被害をもたらします。その結果、価格の高騰化が進み経済に影響が出てきます。

海の機能が低下することで、

- 農業や漁業を中心に生計を立てる人々へ打撃(目標1「貧困をなくそう」目標2「飢餓をゼロに」)

- 安全な食が確保できない(目標3「すべての人に健康と福祉を」)

- 温暖化などの気候変動の加速(目標13「気候変動に具体的な対策を」)

など、他の目標の達成を鈍化させてしまうのです。

④水産資源の減少

海洋が抱える最後の課題は魚の減少です。

現在世界では、

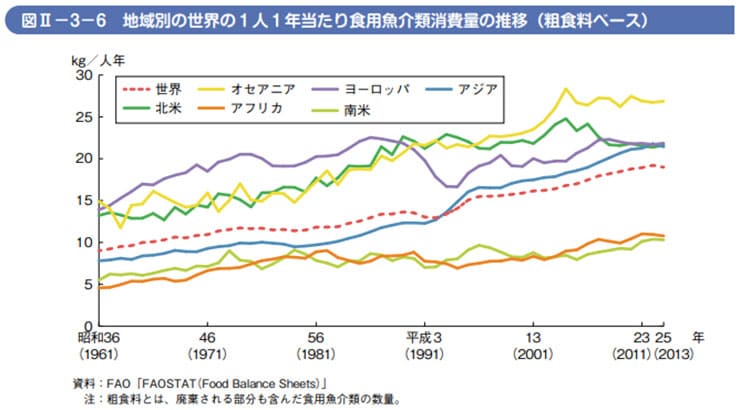

- ・人口増加による魚介類消費量の増加

- ・欧米の食生活の多様化や生活水準の向上

などにより世界中で魚介類の需要が増えています。

適正レベルを超えた漁獲量が原因

一方で世界の漁獲量は適正レベルを超え、水産資源が枯渇しています。

世界中の海には生物学的に持続可能なレベルが存在していますが、すでにその上限に達しているのです。

では、持続可能な水産資源の利用とはどのような状態でしょうか。

本来、水産資源は、産卵、成長、新たな世代を産む、のサイクルを乱すことなく漁業を行えば永続的な漁業を行えます。

しかし、水産物の需要が高まったことで親魚でなく稚魚の状態から漁獲されたり、乱獲による先取り競争が生じ、水産資源の再生産サイクルが奪われ資源が衰退してしまいます。

乱獲の防止、生産サイクルの回復が必要となるのです。

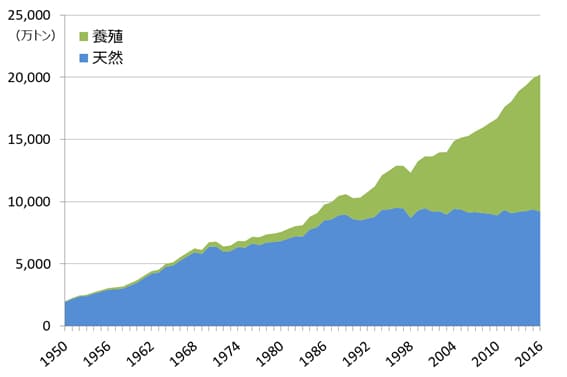

この課題を受け、近年では「獲る漁業」から「育てる漁業」つまりは養殖へと移行しています。

1986年ごろまではほとんどが天然のものでしたが、1990年代に入ると養殖が急激に増加していることがわかります。

増加する養殖漁業ですが、一方で課題を残します。

さらには国によっては児童労働や奴隷労働が社会問題にもなっており、目標14に加え目標8や目標10の達成に向けて課題となります!

また、気候変動への対策も不可欠です。

養殖業は自然災害や気候変動で生産量や出荷量が変動します。2018年夏に日本を襲った集中豪雨で赤潮被害に遭い、愛媛県ではブリやマダイが酸欠となってほぼ全滅、損失額は2億3,070万円でした。(※11)

>>トップに戻る場合はこちら

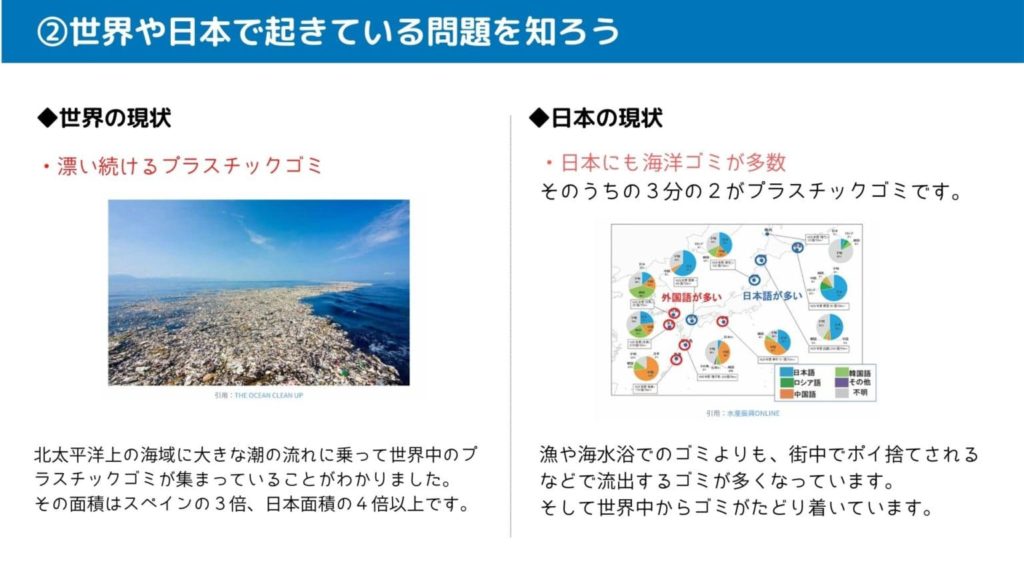

世界中のゴミが集まる太平洋ゴミベルトの実態

ここまで現在地球上で起きている海の課題について見てきました。ここからは、さらに踏み込んで世界・日本の現状を確認していきましょう!

世界には6つの大陸があります。

しかし、近年では海洋ゴミが蓄積したことで7番目の大陸が生まれました。

これを「太平洋ゴミベルト」と呼び、海中でプラスチックが粒子化したゴミが集まってスープ状になった広大な集合体です。

NPO・オーシャンクリーンアップの研究者たちが飛行機を使って上空から観察した結果、北太平洋上の海域に大きな潮の流れに乗って世界中のプラスチックゴミが集まっていることがわかりました。

その面積はスペインの3倍、日本面積の4倍以上です。

さらに研究者によると(※4)太平洋ゴミベルトは急速に拡大しており、より多くのプラスチックゴミが集まってきているといいます。

上空から観察しただけでは本当のゴミの総重量は不明ですが、表面上に浮遊しているゴミ量よりも海にもぐってしまっているゴミは表面上の16倍の可能性もあると考えられ、1兆9,000万個のプラスチックゴミ、重量にして7万9,000トンあるといいます。

>>トップに戻る場合はこちら

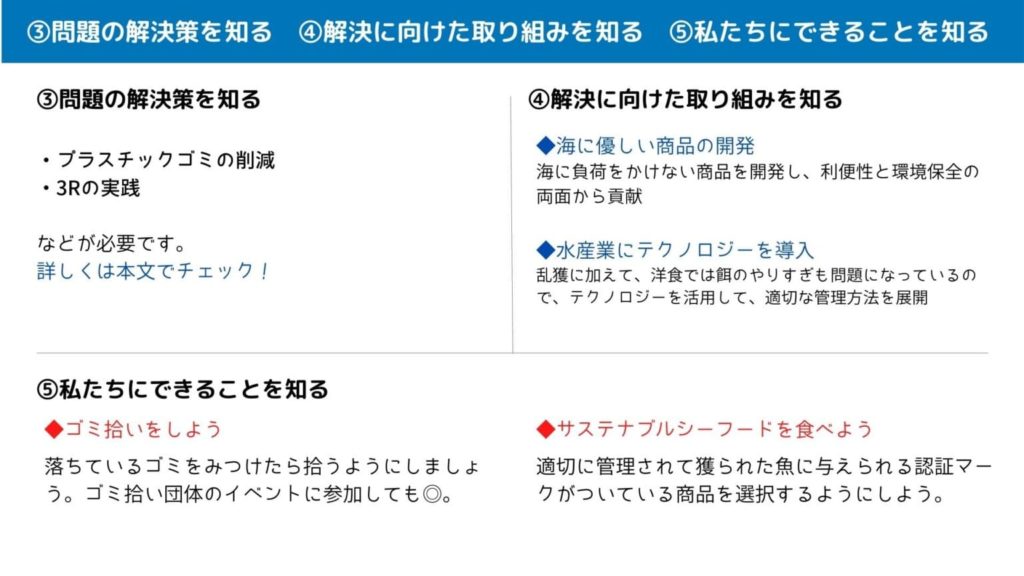

日本近郊の海の現状|グラフを交えて説明

続いては日本近郊の海の現状です。

環境省の調べによると、海洋ゴミの65.8%(3分の2)が漁具や発泡スチロール、ペットボトルなどのプラスチックであることがわかります。

では、このプラスチックゴミはどこからやってくるのでしょうか。

水産振興ONLINEが東京海洋大学及び九州大学の協力を得て実施した調査(※5)によると、漂着物は外国から流れ着いたものと、日本のものと両方があることがわかりました。

中国や韓国から近い九州沿岸部は、中国や韓国から漂着したゴミが多く、太平洋側や北日本では日本のゴミが多いことがわかります。

なぜ外国のゴミが日本近海にたまるのでしょうか。

それは海流と季節風の影響です。海流は黒潮や親潮、対馬海流があり中国や台湾、韓国から日本にゴミが流れやすいようになっています。

季節風は夏は南東から、冬は北西から吹くので夏は太平洋側にゴミが集まりやすく、冬は日本海側に集まりやすいのです。

プラスチックの発生源は?

海に漂うプラスチックゴミの発生源は下記が挙げられます。

- 海水浴

- 釣り

- 漁業関係者

- 海外の不届き者

- 水路、上流地域

- 海外に輸出された廃プラスチック

- 街から流出

このなかでも最も多いのが街から発生したプラスチックゴミで、全体の7割を占めています。

街中でポイ捨てされたゴミが風に飛ばされ、側溝を経て川に流出し、やがては海へ。海洋プラスチックゴミは、海水浴に遊びに行った人や漁業関係者が原因だと思われがちですが、実はわたしたちの身の回りから一番多く発生しているのです。

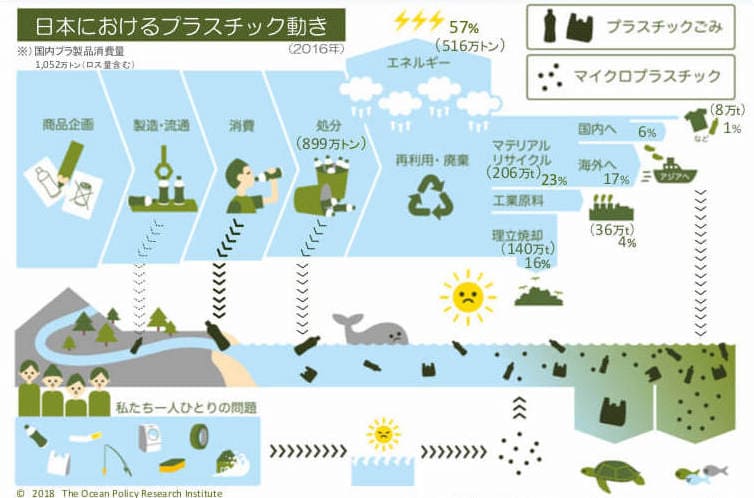

また、海外から流れ出るプラスチックゴミは、日本から輸出した廃プラスチックも問題になっています。2017年までは日本の廃プラスチックの半数を中国に輸出していました。

しかし蓋を開けてみると、中国が輸入した廃プラスチックは汚れたものや有害物が混入して資源化できないものが多く、野焼きや不法投棄されたりと環境悪化の原因となったのです。

これを受けて中国は大気汚染・土壌汚染の対策として2017年末から徐々に受け入れを減らし、2018年1月についに廃プラスチックの輸入を原則禁止としました。

世界的に脱プラスチックが進み、財務省(※6)によると日本の廃プラスチック輸出量は2014年の167万トンから7年連続で減少し、2020年には82万トンとなりました。

プラスチックゴミは海だけの問題ではなく、世界全体でゴミを削減しなければ解決できません。

プラスチックゴミの現状が分かったところで、続いては地球に及ぼす影響を見ていきましょう。

海洋プラスチックゴミの影響

海洋プラスチックゴミは特に海洋生物への影響が懸念されます。

- 魚、海鳥、アザラシなど海洋哺乳類

- ウミガメ

など約700種の生き物が傷つき死に追いやられているのです。

- 海鳥が釣り糸に絡まって溺死

- ポリ袋を餌と間違えて吸い込んでしまって呼吸困難になった魚

- プラスチックが絡まってしまったウミガメ

これらの被害の92%はプラスチックゴミによるものです。

プラスチックはなくならない

図は海洋ゴミが分解されて細かくなる年数を示します。

上記の種類でアルミ缶以外はすべてプラスチック製品です。

海を漂い、海岸に漂着したプラスチックは紫外線を浴びると強度を失います。それが風や雨で砂と擦れ合うことで粉々に砕け、再び海へ流れ出ます。(※7)

細かくなったプラスチックは

- マイクロプラスチック(5mm以下)

- ナノプラスチック(1~100ナノメートル)

と呼ばれています。

マイクロプラスチックは私たちの日常生活の洗顔料や歯磨き粉にもスクラブとして含まれます。それらが排水溝から河川へ、やがて海へたどり着いています。そしてサイズが小さいことで回収も困難となり、永遠に海を漂い続けるのです。

プラスチックゴミを生物が誤食する

海を漂うプラスチックゴミは、生物の誤食につながります。

先述したように、目に見える大きさのプラスチックゴミを誤食すると、海洋生物は命を落としかねません。その一方でマイクロプラスチックの場合は体内に取り込んでも生命の危機に至ることは少ないといいます。

しかし、

- ・食欲減退

- ・体長の低下

などのさまざまな影響を海洋生物は受けてしまうのです。

また、体内にプラスチックを取り込んだままの魚が水揚げされて市場に出回れば私たちが食べる可能性があると指摘されています。

このマイクロプラスチックは北極や南極も含む世界の海に広がっており、無視できない現状となっています。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に向けた対策・取り組みは?

ここまで見てきたように、人間活動が原因で海は疲弊しています。今後持続可能な海を取り戻すための解決策はあるのでしょうか。

海洋汚染対策

まずは海洋汚染に歯止めをかける必要があります。

環境省(※12)が策定した「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」は下記の通り。

1.まず、廃棄物処理制度によるプラスチックごみの回収・適正処理をこれまで以上に徹底するとともに、ポイ捨て・不法投棄及び非意図的な海洋流出の防止を進める。

2.それでもなお環境中に排出されたごみについては、まず陸域での回収に取り組む。さらに、一旦海洋に流出したプラスチックごみについても回収に取り組む。

3.また、海洋流出しても影響の少ない素材(海洋生分解性プラスチック、紙等)の開発やこうした素材への転換など、イノベーションを促進していく。

4.さらに、我が国の廃棄物の適正処理等に関する知見・経験・技術等を活かし、途上国等における海洋プラスチックごみの効果的な流出防止に貢献していく。

5.世界的に海洋プラスチック対策を進めていくための基盤となるものとして、海洋プラスチックごみの実態把握や科学的知見の充実にも取り組む。

環境省「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」

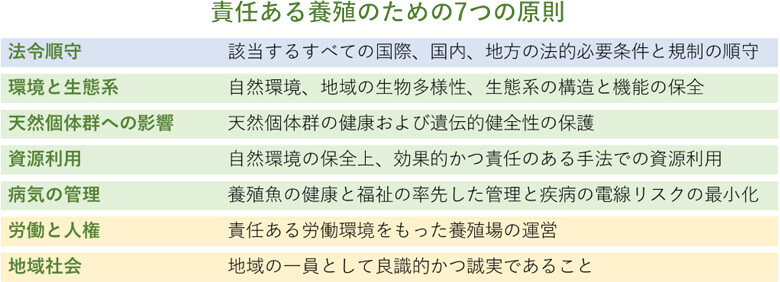

水資源枯渇防止を目的とした認証機関「MSC」「ASC」

水産資源の枯渇対策のための認証期間があります。

そのなかの

- 天然の水産物に付けられるMSC

- 養殖版のASC

についてそれぞれ詳しくみていきましょう。

天然水産物認証MSC

MSC(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会)は1997年に設立され、

- 水産資源と環境に配慮し適切に管理された

- 持続可能な漁業で獲られた

- 天然

の水産物の認証機関です。本部はイギリスのロンドンにあり、日本事務所は2007年に開設されました。

MSCの最大の目的は、消費者の力で世界の水産資源枯渇をなくすことです。

海のエコラベル商品を消費者が購入することで持続可能な漁業支援となります。加えて海洋天然資源や海洋環境が守られる仕組みとなっています。

1:資源の持続可能性

過剰な漁獲を行わず資源を枯渇させないこと。枯渇した資源については回復を論証できる方法で漁業を行う。

2:漁業が生態系に与える影響

漁業が依存する生態系の構造、多様性、生産力等を維持できる形で漁業を行う。

3:漁業の管理システム

地域や国内、国際的なルールを尊重した管理システムを有すること。また、持続可能な資源利用を行うための制度や体制を有する。

SDGs14のターゲットにも大きく関わるのがMSCの基本原則です。

また、MSC認証を受けることでメリットもあります。

- ブランド認知度、ブランドイメージの向上につながる

- 販売促進と宣伝の大きなチャンス

- 新たな市場の開拓と新たな顧客の獲得につながる

- 原料の安定的な調達に繋がる

- CSR(企業の社会的責任)に関する、投資家、従業員、顧客の認識向上

- 認証を通じたトレーサビリティの向上、管理体制の改善

- SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に貢献できる

もし買い物をしていて海のエコラベルを見かけたらぜひ購入してみましょう。

養殖版認証ASC

ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)は、

- 環境に大きな負担をかけない

- 労働者と地域社会にも配慮

- 責任ある養殖水産物を市場や消費者に届けている

生産者に与えられる認証機関です。

2010年に設立され、WWF(世界自然保護基金)とIDH (オランダの持続可能な貿易を推進する団体)の支援のもと独立した国際的な非営利団体です。

これらの問題を解決するため、養殖業を持続可能な形にしようという取り組みがASC認証制度です。

認証を受けるには信頼性と透明性の担保のために

- 客観的な証拠の提示

- ASC、水産業界から独立した第三者認証機関

が必要になります。

ぜひ海のエコラベルに加えてASCラベルが貼られた商品を探してみてください。

天然水産物を守る養殖業の確立

水産庁(※14)では持続可能な養殖業を確立するために、以下のような項目を設定しています。

・漁場環境や天然資源への負担の少ない養殖

養殖魚の餌として人工稚魚を導入し、天然資源に影響を与えないように配慮する。

・安定的かつ収益性の高い経営の推進

飼料の価格安定、消費者ニーズに合わせた生産、輸出拡大を目指す

・安全、安心養殖生産物の安定供給および疾病対策の推進

貝毒、ノロウイルス、有害物質の状況把握と調査の実施

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs14「海の豊かさを守ろう」に対して個人でできること・私たちにできること

ここからは、SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に向けて、私たち個人ができることを見ていきましょう。興味のあるものは、ぜひ今日からでも取り入れてみてはいかがでしょうか。

サステナブル・シーフードを食べよう

近年、海洋汚染や乱獲などによって海洋生物に多大なる影響が出ており、このままでは近い将来、魚を食べられなくなる日が訪れるかもしれません。そうならないためにも海洋環境や生態系を守り、持続可能な漁業の安定化が必要となってくるのです。

そのために、おいしく食べて海洋環境の改善にもつながる「サステナブル・シーフード」に注目が集まっています。

サステナブル・シーフードとは?

サステナブル・シーフードとは、

- 海産物の乱獲をしない

- 自然環境を維持する

などを守った方法で獲られた海産物のことで、「これからも安全でおいしい海産物を食べ続けられるようにする」ことを目的としています。

近年、IUU漁業※が問題となっており、乱獲や禁漁時期を守らずに魚を獲り安価で販売するケースが後を絶ちません。さらにIUU漁業で獲られた魚のなかには、十分に成長していない子どもの魚も含まれます。卵を産める親魚へと成長する前に獲られてしまうため、当然卵も減少し魚が減少してしまうのです。

このような問題を止めるためにも、私たちは漁獲量や禁漁時期を守った海産物を購入しなければいけません。

しかし、「どれがサステナブル・シーフードなのか分からない」と思う人もいるでしょう。そこで注目すべきポイントは「水産エコラベル」です。

「海のエコラベル」を選ぼう!

私たちが海のエコラベルが付いた商品を選ぶ直接的なメリットは下記の通り。

- 海から魚がいなくなってしまい、魚が食べられなくなる危機を防げる

- MSC認証やASC認証を取得した持続可能な取り組みをする生産者を応援できる

海のエコラベルが付いた製品を選ぶことで、水産物を持続可能なものにすることができます。

例えば、

- ツナフレーク

- ファストフードの魚のナゲット

- 鮮魚

等、日本のスーパーや飲食チェーン店にも海のエコラベルマークが付いているものが増えています。

先述したMSCやASC認証ラベルに加えて、MEL認証やAEL認証ラベルがあるので紹介します。

MEL認証ラベル

MEL認証ラベルは、日本の「一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会」によって作られたラベルです。

このラベルは、

- 水産資源の持続的利用

- 環境や生態系の保全に配慮した管理

に積極的に取り組んでいる漁業・養殖の生産者と、その生産者から水産物を加工・流通している事業者を認証するラベルとなっています。このラベルの付いた水産物を購入することによって日本の海を守り、水産業と魚食文化の発展につながるのです。

買い物をする際に、海のエコラベル探しゲームをしてみても面白いですね。

海洋環境を改善する5つのRを意識する

プラスチックごみの捨てる量を減らすためにも、取り組みたいのが3Rと5Rの実践です。

まずは、3Rとは何かを見ていきましょう。

3Rは「リデュース・リユース・リサイクル」のこと

3Rとは「スリーアール」と読み、下記の3つを意味します。

この3Rはごみの削減と活用を目的とした取り組みになり、プラスチックごみの削減にもつながります。そこで次では、今日から始められるアクションをピックアップしたので、自分にできそうなものを探してみてはいかがでしょうか。

- マイバックの持参

- 詰め替え可能な容器に入った製品を選ぶ

- 過剰包装ではなく、簡易包装の製品を選ぶ

- 利用頻度の少ないものは、レンタルやシェアリングシステムを利用する

- 少し値段が高くても長く使えるものを購入する

- リサイクル素材を使っているものなど、省資源化設計の製品を購入する

- 不要なものは買わない貰わない

- リターナブル容器※に入った製品を選び、使用後はリユース回収へ出す

- いらなくなったものはフリーマーケットやガレージセールで販売する

- 使わなくなった衣服・電化製品・家具などをは譲る

※リターナブル容器:中身を消費した後に容器を返却すると、回収・洗浄し再び使える容器のこと。

- 古紙や着なくなった衣服は集団回収に分別して出す

- リサイクル製品や再生プラスチック製品を積極的に利用する

- エコマーク※の付いた製品を選ぶ

※エコマーク:誠意参から廃棄まで環境への負担が少なく、環境保全に役立つと認められた製品に付けられる環境ラベル。

このように3Rを意識して取り組むだけで、環境への負担軽減やプラスチック削減の1歩になります。とはいえ、普段から3Rを意識して生活している方もいると思います。その場合、さらなる循環型社会の実現に向けて、5Rに取り組んでみてはいかがでしょうか。

最近では5Rが提唱されている

5R(ファイブアール)には今まで言われていた3Rに「Refuse(リフェーズ)」と「Repair(リペア)」が加わりました。リフェーズとは不要なものはもらわないことを意味し、リペアは修理・修繕を行い、ものを大切に長く使おうという意味です。

具体的な取り組みとして、

- 買い物の際に割りばしやレジ袋など不要なものはもらわない

- マイタンブラー持参が可能なカフェでは、使い捨て容器で受け取らずマイタンブラーを使う

- 過剰包装は断る

- 衣類などのサイズが合わない場合は補正する

- 腕時計の電池が切れたからといって新しい時計を購入するのではなく、電池交換をして使う

- ものが壊れたときは、「購入する」ではなく「直して使う」という考えを持つ

などが挙げられます。

ここまでお伝えしてきたように3Rや5Rは「本当に必要か」や「まだ使えないか」など、ものに対する意識を少し変えるだけで気軽に取り組める内容となっています。

ゴミ拾いイベントに参加しよう

プラスチック製品をごみとして出さないためには、3Rや5Rを積極的に取り入れる必要があります。しかし、いくらプラスチックごみを減らそうと努力しても、世の中にはポイ捨てする人がいることも事実です。ポイ捨てする人の意識を変えていく必要はありますが、その間に海にゴミが流出してしまう可能性があります。そこで私たちにできるアクションは「ごみ拾い」「ビーチクリーン」です。

しかし、「1人で拾うのは勇気がいる」「何か始めるきっかけがほしい」などの理由で、1歩を踏み出せない人もいるかもしれません。そこで、自治体やNPOが開催するゴミ拾いイベントに会社の仲間や友人を誘って参加してみましょう。

なかでも「ごみ拾いは、スポーツだ!」をキャッチコピーに開催している「スポGOMI」が注目されています。

スポーツ感覚で楽しくごみ拾いをする「スポGOMI」

2008年から始まったスポGOMI。チームで制限時間内にごみを拾い、拾ったごみの量とポイントを競う大会です。

第一回のスポGOMIに参加した人の大部分は、

- ごみ拾いの経験がない人

- 社会貢献活動にあまり興味を持ったことのない人

でした。それでも参加しようと思った理由が「スポーツだから」。

どうしてもごみ拾いと聞くと、「ごみを拾う」という作業を延々と繰り返すだけといったイメージを持ってしまいがちですが、そこにスポーツの要素を加えることで、「ゲーム感覚で楽しくできる」とプラスにとらえられるようになったと言います。

さらに「競争」という形にすることによって、参加者は夢中でごみを拾うそうです。そのなかで多くの参加者が大切なことに気づくのです。「本来であれば落ちているはずのないごみが大量に落ちている」という事実に。

この体験が、普段視界に入らなかったごみの存在を気づかせ、環境に対する意識の改善につながります。

環境・教育・思い出づくりと、さまざまな要素が集まったスポーツ

「スポGOMI」は楽しむだけでなく、参加者と環境について話すきっかけにもなるでしょう。日常の会話で環境の話題が登場することは、ほとんどないと思います。そういった面でもスポGOMIは、良いきっかけ作りの場となっているのです。

またスポGOMIは子ども達の参加も推進しており、ユニークなごみ拾いを通して、ごみを捨てない環境意識の高い子になることを願っています。ごみが捨てられている光景を見て子どもなりに考え、親子や友達同士で話し合う。実際に体験することは、本やテレビで学ぶよりも多くの気づきを得られるはずです。

他にもゴミ拾いイベントを開催する団体にインタビューしています。ぜひチェックしてみてください。

一般社団法人プロギングジャパン|楽しむことから始めるプロギングでSDGsに貢献する

一般社団法人プロギングジャパン|楽しむことから始めるプロギングでSDGsに貢献する  認定NPO法人グリーンバード|街をキレイにするだけではない。これがゴミ拾いの面白さ

認定NPO法人グリーンバード|街をキレイにするだけではない。これがゴミ拾いの面白さ  BALIISM × 環境団体NAMIMATI | 五感で海を感じ、その後の生活に気づきを与えるビーチクリーン

BALIISM × 環境団体NAMIMATI | 五感で海を感じ、その後の生活に気づきを与えるビーチクリーンゴミ拾いにSNSを活用しよう

ゴミ拾いイベントに参加しても、継続できなければ効果は半減してしまいます。1日1個でも落ちているゴミを拾う習慣がつけば、1年続ければ365個となり、さらには多くの人が行うことで膨大な量のゴミを街からなくすことができるのです。

そこで、毎日コツコツとごみを拾う習慣を付けるために、活用したいものがごみ拾いSNS「ピリカ」です。

ごみを拾うと「ありがとう」が届く、ごみ拾いSNS「ピリカ」

ピリカは完全無料で、どこにいても参加ができるSNSです。アプリ取得とWebからアクセスする2つの方法があり、拾ったごみの写真を撮り共有すると、ピリカを利用している人々から「ありがとう」が届きます。

一言「ありがとう」と言われると嬉しい気持ちになり、「次も拾おう」とやる気につながるでしょう。現在ピリカは109ヶ国以上の国で使用され、1億8000万個のポイ捨てされたごみが回収されました。また個人だけでなく、800以上の企業や団体も利用しています。

場所や時間にとらわれずにごみ拾いができる

アプリを開くと上記のように、左側に

- ごみが拾われた国の数

- 拾われたごみの数

が表示され、右側には「どこの国で、何がいつ拾われたのか」が分かるようになっています。

利用者は、散歩を兼ねて子どもと一緒にごみを拾う人や出勤前に拾う人などさまざま。タイムラインでは、アプリ利用者の拾ったごみの写真とメッセージが表示されており、コメントもできます。ピリカは清掃イベントのように時間や範囲が決められていないので、それぞれが自由に気軽に、ごみ拾いを行えるでしょう。

環境に優しい固形シャンプーを使おう

私たちが普段使っている液体シャンプーやコンディショナーは、海洋汚染の悪化につながる可能性があります。製品によっては、合成界面活性剤※などが含まれていますが、これが海洋汚染の原因となると指摘されているのです。

また、液状のためプラスチック容器に入れられている製品が多く、海洋ごみになる可能性も少なくありません。このような問題は、化学物質を含まず、さらにはプラスチック容器以外の保存が可能な固形シャンプーを使用することで解決できるかもしれません。

そこで、次では固形シャンプーを選ぶ際に参考になるよう、石けんシャンプーとエティークを紹介します。

人にも環境にも優しい石けんシャンプーとは?

石けんシャンプーとは、海洋汚染の原因である合成界面活性剤を使用していないシャンプーです。また、化学物質でも無添加であったり、天然由来の動植物油脂を使用している製品が多く、生分解性※にも優れています。このことから人だけでなく環境にも優しいシャンプーだと言えるでしょう。

保存容器も、石けんシャンプーのほとんどは固形タイプとなっているため、プラスチック容器削減にもつながります。

サステナブルな固形シャンプー「エティーク」もおすすめ!

次におすすめしたい固形シャンプーが、「エティーク」です。

エティークは、2012年10月にニュージーランドで設立。液体製品に不可欠なプラスチック容器を排除し、生分解性のある包装を採用したシャンプーです。これにより、現在まで600万本ものプラスチックの製造・廃棄を防止しています。製品自体もコンパクトなサイズなので、シャンプーボトルのように場所をとりません。

製品の成分も環境に悪影響をおよぼす化学物質は使用せず、オーガニックのココナッツオイルやカカオバターなど、天然の成分を配合しました。もちろん界面活性剤も合成ではなく、ココナッツやトウモロコシ由来の天然のものを配合しています。また固形であるため、水が入っていない分、液体シャンプー350ml3本分の美容成分が凝縮されています。

まさに肌・髪・環境に優しい固形シャンプーと言えるでしょう。

エティークを取り扱うエシカミーにもインタビューしています。ぜひチェックしてみてください。

▶︎関連記事:「「ethicame(エシカミー)」|届いたその日からサステナブルな生活が実現」

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs14の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例

ここからは、SDGs14の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例を紹介します。

京急グループ

神奈川県の沿岸を通る赤い電車が印象的な京急電鉄。京急グループは京急電鉄を中心とし、不動産事業や流通事業(百貨店・スーパー)、ホテルなどのレジャー・サービス事業などを展開しています。

京急電鉄が通る「三浦半島」を楽しんでもらおうと、マグロ切符や三浦丸ごと切符などの企画販売も行っていることでも有名です。

▶︎関連記事「京浜急行電鉄株式会社|「移動」と「まちづくり」の側面から沿線地域の持続可能な暮らしを共につくる」

ビーチクリーンで海のプラごみ削減

京急グループでは、逗子や三浦海岸など海へのアクセスが身近にある鉄道会社だからこそ、海を守る活動をしています。そのなかでも特に海のプラごみ削減問題に取り組んでいます。

2019年には、津久井浜海岸・逗子海岸・三浦海岸でビーチクリーンを開催。三浦海岸のビーチクリーンの際には、SDGsブースを設置し環境問題を知ってもらう活動も実施しました。

加えて、ビーチクリーンには、植物由来の生分解性プラスチックのゴミ袋を導入。そのうち10,000枚を「かながわ海岸美化財団」へと寄付しています。

地元の海をきれいにするところから、海の問題を知ってもらおうと活動しているのですね。

傘のシェアリングサービス「アイカサ」の導入

他にも傘のシェアリングサービス「アイカサ」を導入しています。

急な雨に困りビニール傘を購入するものの、どこかに忘れて来たという経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

使い捨てのビニール傘は安くて便利な商品ですが、気軽に買えるからこそ、忘れるのも簡単です。大量に溜まった傘はもちろん捨てられています。

傘のシェアリングサービスは、このようなビニール傘のごみ問題を解消するために株式会社Nature Innovation Groupが開発。多くの鉄道会社が協賛し導入が始まっているサービスです。

京急電鉄でも試験的導入を経て、東神奈川駅に設置。アイカサによる傘のプラスチックゴミ削減にも取り組んでいます。

京急グループでは、ビーチクリーン開催時に参加してくれるボランティアを募集しています。最新情報は公式サイトのお知らせをチェックしてください。

エトヴォス

エトヴォスは、2007年に日本で初めて国産のミネラルファンデーションを販売した会社です。肌にとって本当に良いものだけを届けたいと設立されました。ここでは海の豊かさを守るための活動として「日焼け止め」に注目して紹介します。

サンゴの白化を防ぎ、守る活動を展開

エトヴォスの活動を理解しやすいよう、まずはサンゴについて見ていきましょう。

サンゴは、

- 防波堤の役割

- 人間の治療薬の成分を提供

- さまざまな生物の住処

- 二酸化炭素の吸収

と、多くの恵みをもたらす生き物です。

しかし近年、サンゴの白化が進んでいます。サンゴの白化とは簡単に言うと骨格が白く透ける現象。白化の具合によってはサンゴは死滅してしまうのです。

サンゴが死滅してしまえば、先述した役割を失うこととなり特に生態系へ大きな影響を及ぼします。

ではなぜ白化してしまうのか。原因は主に、

- 温暖化による海水温の上昇

- 日焼け止めに含まれる紫外線吸収剤

の2つと言われています。

このことから分かるように、サンゴを守るためには紫外線吸収剤を含む日焼け止めの使用を控えることが必要です。

エトヴォスの日焼け止めは紫外線吸収剤不使用

エトヴォスで展開している日焼け止め「ミネラルUVシリーズ」は、創業以来紫外線吸収剤を使用していません。その代わりに紫外線を反射させる働きを持つ紫外線散乱剤を使用。

紫外線散乱剤はサンゴや海への影響が少ないと言われています。

また、日焼け止めの影響を多くの人に知ってもらえるよう、SNSでのキャンペーンも行っています。

「エトヴォス 」SNSキャンペーンを開催!

エトヴォスではSNS上で誰でも参加ができるキャンペーン「#エトヴォスと海を守ろう」を開催。

参加方法も簡単です。

- ETVOSの「ミネラルUVシリーズ2021」の写真や動画をフィードに投稿

- ETVOS公式アカウントの対象となる投稿をシェア

- ETVOS公式アカウントの対象となる投稿にいいね

上記3つのうち一つを行うことで、キャンペーンに参加となります。

さらに、プレゼントキャンペーンも開催。エトヴォスの「ミネラルUVシリーズ2021」を購入し、写真や動画を撮影。その写真に「サンゴ保護活動」に関連する応援や共感メッセージと共に、

- #エトヴォスと海を守ろう

- #エトヴォス

をつけて発信するだけです。(以下に投稿例を掲載しています。)

参加総数の目標が達成されると、沖縄でサンゴの保護活動を行う「NPO法人美ら海振興会」へとサンゴの株が寄付されます。

日焼け止めが海の自然を脅かしていることを知らない人もると思います。住みやすい地球を守るためにも、まずはSNSで発信してみましょう。

ニッスイ

「ニッスイ」は、漁業・養殖生産から加工、販売などを行う食品メーカーで、北米や欧米でも事業を展開。加工食品以外にも水産資源の調査などを行っています。そんな「ニッスイ」は、さまざまな面で海の恵を守る活動を行っています。

例えば、

- 価値を高める高度な技術で、魚をムダなく使い切る

- 「食卓から魚が消える日」を迎えないために漁業管理のできている業者から仕入れること

- 海の水産資源を守るために、”養殖イノベーション”への挑戦

など。

さらに地域と手を組んで環境・社会への貢献も行っているのです。どんな活動をしているのか詳しくみていきましょう!

「おさかなをはぐくむ湧水と海を守る森」での森林保全

「森・川・海」の水を育む環境を守るために、鳥取県琴浦町と協働で、森林の整備を行っています。植樹や下草刈りを行うなど、水の栄養を蓄えてくれる森を守っていく活動です。

海に流れ着く水は、森で生まれ川で栄養を蓄えます。豊かな水があるからこそ、豊かな水産資源が生まれるのです。

海洋プラスチック問題を意識した荒川環境学習

他にも従業員に向けた「荒川環境学習」を実施しています。

荒川は埼玉から東京を流れる大きな河川。川に流れ着くゴミはいつかは海へと到達してしまいます。この現状を知るために、荒川クリーンエイドフォーラムの協力の元、

- 生物多様性について学ぶ

- 周辺のゴミ拾い

などの活動を行っています。

参加者はペットボトルの量に衝撃!

荒川の約300㎡の一部エリアに到達したペットボトルは5万本。その実態を改めて目にすることは、参加者は衝撃を受けるようです。学習会をきっかけに、ゴミ問題について何ができるかを考える機会となりそうですね。

※荒川クリーンエイドフォーラムへの活動は、個人や企業、団体で参加できます。イベント情報を確認して、家族や仲間と参加してみるのもおすすめです。参加方法はこちらから。

世界の食卓を楽しませるニッスイだからこそ、真剣に海の問題に取り組んでいます。

Save the Ocean(セーブ・ジ・オーシャン)

2019年に設立された株式会社 Save the Ocean(セーブ・ジ・オーシャン)は、「海をまもる洗剤Save the Ocean」を販売しています。

愛知県で65年続くクリーニング店とコインランドリーの経営者である東本さんが、がんこ本舗のすすぎ0回でも使える洗濯洗剤「海へ…」と出会い、それまでの考えが180度転換。

油を浮かせ海へと汚れを流すのではなく、油を分解し、自然に返す洗剤「海をまもる洗剤」をがんこ本舗と共同開発したのです。

「海をまもる」洗濯洗剤で子供たちの未来をまもる

もともと「海をまもる洗剤」は、業務用洗剤として開発されました。その後、自社のコインランドリーやクリーニング店の洗剤を一新していたところ、お客さんに家でも使いたいと言われて個人向けの販売を始めたそうです。

「海をまもる洗剤」のおすすめポイントは、

- 肌にも優しく敏感肌の方にも安心

- すすぎ0回でもすすぎ1回の洗浄力

- 自然由来のもので作られ、界面活性剤は通常の1/7

- ウールやドライマークのダウンなどなんでも洗える洗剤

- 天然精油で防腐!洗い上がりは無香へ

- 排水パイプの異臭がない

などです。

家庭での洗濯が少なくなれば海も自然ときれいになる。そんな思いで販売をしています。

コインランドリーの洗剤を変えて未来を変える

他にも自社以外のコインランドリーに向けて「海をまもる洗剤」の導入サポートも行っています。

「海をまもる」洗剤を導入することで、アトピーや肌に優しい洗剤を使っていることをアピールし、他社との差別化を計れます。店舗のブランディングやファンづくりのサポートも行います。

株式会社 Save the Ocean(セーブ・ジ・オーシャンのような取り組みが広まれば、きれいな海を間近でみることができる未来も遠くないのかもしれません。

ウミトロン株式会社

ウミトロン株式会社は、魚の養殖業にITやAoIなどの新しい技術を取り入れ、水産養殖業を発展させようと働きかけている会社です。

すでに、

- スマート給餌機UMITRON CELL(ウミトロン セル)

- 海洋モニタリングサービスUMITRON PULSE(ウミトロン パルス)

- スマートカメラによる水産養殖保険データサービスUMITRON EYE(ウミトロン アイ)

- 魚群の行動解析UMITRON FAI(Fish Appetite Index)

などを開発し、水産養殖業にテクノロジーを導入しています。

これにより、水産業に関するあらゆるデータを収集し、養殖の管理や技術をデータ化し管理体制を強化。海の持続可能な開発と、安心安全な魚を食卓に届ける取り組みを進めているのです。

サステナブルなシーフード「うみとさち」

ウミトロン株式会社が運営している公式サイト「うみとさち」では、「スマート給餌機UMITRON CELL(ウミトロン セル)」などを使用して、水産養殖業の匠たちに育てられた「美味しさ・安心・サステナブル」にこだわる魚たちを販売しています。

そして販売ページには、

- 世界で初のASC認証を取得した養殖マダイを育てる「ダイニチの霍川さん・内海水産の織田さん」

- 自分でも美味しいと言える安心安全なクエを育てる「本多水産の本多さん」

- 漁を続けている網元が育てた養殖サーモン「津田宇水産の専務・津田侑典さん」

といった、匠たちのストーリーを公開。養殖過程も詳しく知ることができます。

「養殖は美味しいものではない」の認識を変える

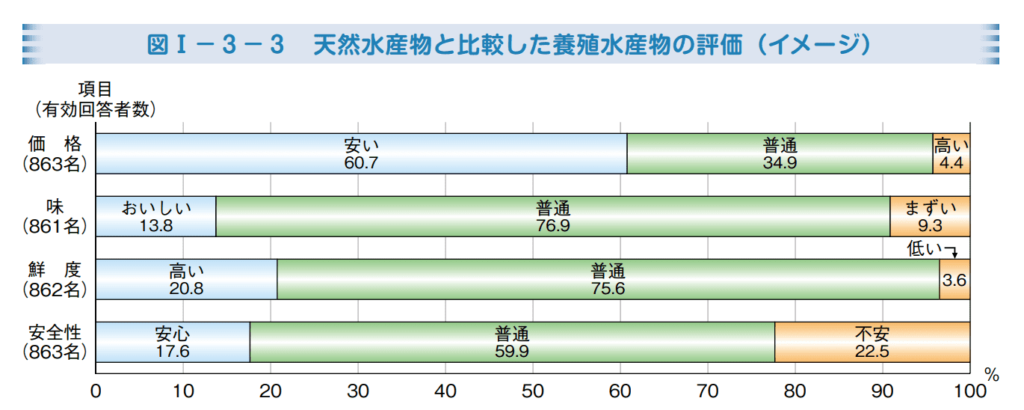

消費者の意識調査によれば、養殖水産物のイメージは年々よくなっているものの、「養殖は格別美味しいものではない」と認識している方がほとんどでした。

農林水産省では、毎年水産物の調査を行っています。その中に養殖魚に関するデータが公開されています。

表からも分かる通り、2014年の調査によると、

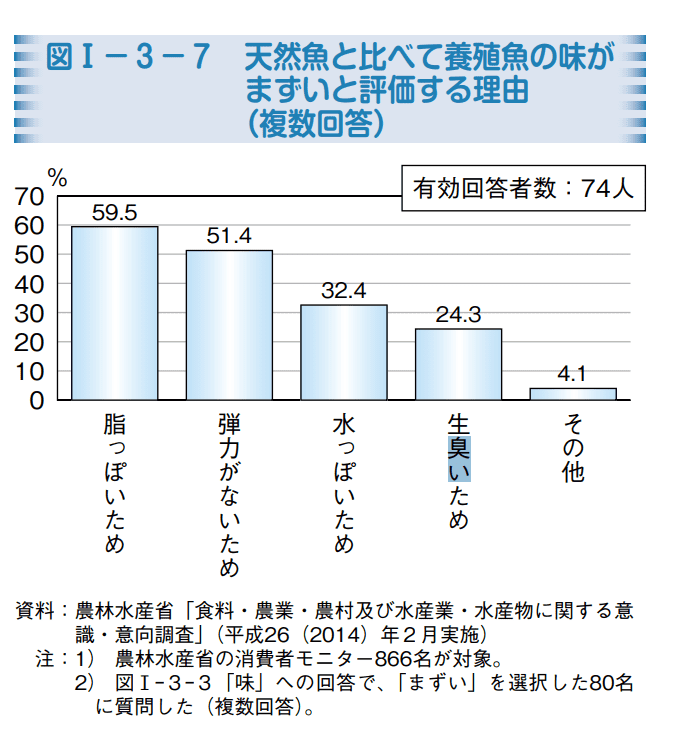

- 養殖魚が脂っぽい

- 弾力がなく新鮮さが感じられない

- 生臭い

という認識が強かったのです。

養殖魚のくさみは、餌となる魚粉や魚油の匂いが元だと言われています。脂っぽく感じるのは、魚にたくさんの餌を与えすぎてメタボになっているから。

これらの欠点をテクノロジーで補い、育てて開発しているのが「うみとさち」の魚たちなのです。

シーフードアクションで海の資源をまもる

「うみとさち」では、生産者・加工業者・量販店・料理人・消費者・テクノロジー企業など水産に関わる全ての人が考え・行動する「シーフードアクション」も行われています。

海の現状を知り、未来へおいしいシーフードをつなぐためにできることとして、

- ゴミ拾いSNSピリカと協力「オンラインクリーンイベント」

- 料理人とコラボ「うみとさち」のレシピ公開

- 養殖業を画期的に変えるテクノロジーの紹介

などが公式サイトで公開されています

また、私たちにも、消費者としてできるシーフードアクションを紹介してくれています。

例えば、

- 環境に配慮された中で育てられた魚

- 適切な量を捕獲していることがわかる魚

を選び食卓に並べることです。

みんなで協力し、豊かな海を守るためにシーフードアクションに参加してみましょう!

通販以外でも「うみとさち」は東急ストアやイオンなどと共同し、実証販売などを行っています。普段の買い物で「うみとさち」のシールを貼られたパッケージを見つけたら、手にとってみてくださいね。

南三陸戸倉っこかき

宮城県南三陸町の戸倉地区のカキ養殖業者たちは2011年の東日本大震災後、海洋環境負荷の低減のために養殖施設を震災前の3分の1に削減する取り組みを開始しました。

震災を機に持続可能な養殖業にシフト

一般的に養殖業は海に養殖場を張るため、海の生態系に悪影響を与えるという問題がありました。これに対して地元の生産者たちは、元の方法に戻すのではなく、ゼロベースで海の環境に配慮した方法を考えたのです。WWFジャパン(※15)によると、震災復興から生まれた持続可能な養殖〜南三陸町戸倉の挑戦〜は以下の内容でまとめられています。

- 海洋環境への影響の軽減

- 養殖カキの生産量の増加

- 収益の増加

- 労働時間の短縮

- 災害リスクの低減

- 若者の増加

- 生産者の意識の変化

通常、カキは水中の微粒子を摂取し水を浄化する作用があると言われていますが、養殖の密集環境となると話は別。カキの排泄物により環境が悪化してしまうのです。

そこで戸倉地区では養殖用イカダの数を減らし、それまで3年かけて育成していた生産サイクルを1年まで短縮させ、海洋環境への負荷を減らすことに成功しました。

そして震災から5年後の2016年3月、日本で初となるASC(水産養殖管理協議会)認証を取得しました。

南三陸町戸倉地区のカキ養殖業は、人と海との共生を実現し新しい養殖モデルを確立しました。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs14の達成に向けた世界の企業・団体の取り組み事例

続いては、世界の企業や団体の取り組み事例を見ていきましょう。

海洋清掃マシン

NPO団体・オーシャン・クリーンアップ (※16)は海に漂う大量のプラスチックごみを回収するために太陽光で動く海洋ゴミ回収マシン「The Interceptor(インターセプター)」を東南アジアへ送り出しました。

実は2018年に同団体は全長600mのプラスチック製のプラスチック回収船を太平洋に送り出していました。

しかし、海に解き放たれた回収船は途中で真っ二つに破損したためゴミ回収どころか結果的に海洋プラスチックゴミを増やしてしまったのです。

そこで改良され復活したのが今回のインターセプターです。

太陽光で動く電気船インターセプターは一リチウムイオンで24時間稼働が可能で、1日で50,000キロの海洋ゴミを回収。地形や環境によっては最大100,000キロのゴミの回収ができ、20年間使えるといいます。(※17)

すでにジャカルタやマレーシアに導入され、ベトナムへの導入も決定しています。

【イギリス】使い捨てプラスチック製ストローの供給を全面禁止

国の取り組みも紹介します。

イギリス政府は2020年10月よりプラスチック製ストロー、マドラー、綿棒の販売を全面禁止する規制を施行しました!(※18)

DEFRA(※19)によるとイギリスのプラスチック消費量は年間で、

- 約47億本のプラスチック製ストロー

- 約3億1,600万本のプラスチック製マドラー

- 約18億本のプラスチック綿棒

が消費されていました。海洋汚染につながるこれらの廃棄プラスチックを抑制する目的で規制が開始。

製造業や小売業は上記の使い捨てプラスチック製品を一部の人を除き提供すると違反となり罰金の対象にもなります。

さらに2021年7月3日以降、プラスチックストローが付いたパック飲料の提供も禁止されました。

BYE BYE PLASTIC BAGS

インドネシアのバリ島に住む姉妹、ムラティさんとイザベルさんの姉妹は、美しいバリ島の環境を守るために2013年にレジ袋ゼロ運動「BYE BYE PLASTIC BAGS」を立ち上げました。(※20)

活動開始時、姉妹は10歳と12歳で、世界の著名人がアイデアを語るTED(テッド)や国連で演説したほか、米TIME誌などから「最も影響力のある10代」に選ばれています。

バリ島では1日に約680立方メートルのプラスチックゴミが出ます。この量は14階建てビルに相当するのだそうです。

- レジ袋廃止のため州知事に請願書を作成

- ビーチの清掃活動

- 空港で署名活動

- ハンガーストライキの実施

彼女たちは活動を続けついに2015年1月、州知事は姉妹と面会し2018年までにバリ島でのレジ袋を廃止すると約束したのです。

姉妹はまだ10代と若い年齢でしたが、ムラティさんとイザベルさんはTEDの講演で「リーダーになるのに年齢は関係ない」と伝えています。

やがて二人は大人たちと並び先導を切り、レジ袋廃止宣言のシールを作成したりエコバッグを作るなど活動はどんどん広がっていったのです。

>>トップに戻る場合はこちら

まとめ|SDGs14の達成状況は「主要課題が残る」

持続可能な開発レポート2022によれば、日本のSDGs14の達成状況は「主要課題が残る」とされています。この状況を打破するためにも、私たちは協力して歩みを進めなければなりません。

私たちは、何かを失ったとき、初めてその大切さに気がつく生き物です。

そうした気づきから、元どおりに戻すのか、新しいものを構築するのか選択方法は私たちに委ねられます。後者を選ぶ場合、新しいやり方が地球環境に配慮した手段なのかをしっかりと考える必要があります。

南三陸町の養殖業の事例のように、海の環境負荷を低減するためというはっきりとしたビジョンがあったからこそ人々が賛同し、集まり、結果的に未来を変えるきっかけとなりました。

海の生態系や環境を守り持続可能にするには、

- 現在海洋に浮遊しているゴミの回収

- ゴミを出さない

大きく2つが求められます。

現在東南アジアを中心に活動しているゴミ回収船インターセプターのように、すでに流れてしまったゴミを回収すると同時に、私たちはゴミ発生のスタート地点に意識を向けるべきなのです。

海洋プラスチック問題に取り組むNPO「The 5 Gyres Institute」を率いるマーカス・エリクセンは次のように語っています。

「海岸で毎週のように清掃活動を実施するほうが、(海洋で)ごみの回収事業を6~7年間かけて実施するよりも、ずっと多くのごみを集められるはずです」

海に流れたあと、苦しむのは海に暮らす生き物です。

諸悪の根源をいかに食い止めるかが重要な課題となるのです。

私たちの日常生活において海を守るには、使い捨てプラスチックの利用を「買わない・使わない・拒否する」ことです。

安くて便利、耐久性はなく一度使ったら捨てるものとして作られる使い捨てプラスチック。

それらは私たちの生活に本当に必要でしょうか。

バリ島でレジ袋廃止を訴えかけた姉妹のように、地球環境を守るリーダーになるにはジェンダーや年齢は関係ありません。始めようと決意する勇気が何より大切です。

私たちが海の環境を守るには、ほんの小さな積み重ねが求められます。本記事に目を通してくださったあなたならそれが実現できます。

参考・引用

※1 ターゲット引用 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/sdgs_target.html

※2http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf

※3https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2019/20107)

※4https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w

※5https://lib.suisan-shinkou.or.jp/ssw618/ssw618-07.html

※6https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/2020e6e1a4099e98.html

※7 参考元 海洋プラスチックごみ問題の真実 マイクロプラスチックの実態と未来予測

磯部篤彦著 P74

※8https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20200221-40860.html

※9 http://www.cger.nies.go.jp/ja/news/2014/140516.html

※10https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/r0511in1.pdf

※11https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34512650T20C18A8LA0000/

※12 引用:http://www.env.go.jp/press/106865.html

※13https://www.ted.com/talks/melati_and_isabel_wijsen_our_campaign_to_ban_plastic_bags_in_bali/transcript

※14 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h29_h/measure/m_01_4.html

※15 https://www.wwf.or.jp/activities/data/20210308resource01.pdf

※16 https://www.asc-aqua.org/ja/

※17https://theoceancleanup.com/

※18 https://globescan.com/sdg-goal-14-leadership-forum-report/

※19 https://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=30438

※20https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs