株式会社やましたグリーン 山下 力人 さん インタビュー

山下 力人

18歳で庭師の世界に足を踏み入れ、12年間の修行を経て、2008年に個人事業「やましたグリーン」を立ち上げました。初めの4年間は造園会社の下請けとして事業を展開していましたが、伐採作業中に大木の下敷きとなり、頚椎を骨折するという重傷を負いました。奇跡的に一命を取り留め、6ヶ月に及ぶリハビリ生活を経て、後遺症もなく仕事に復帰。その後、心機一転、2012年に「株式会社やましたグリーン」を設立しました。

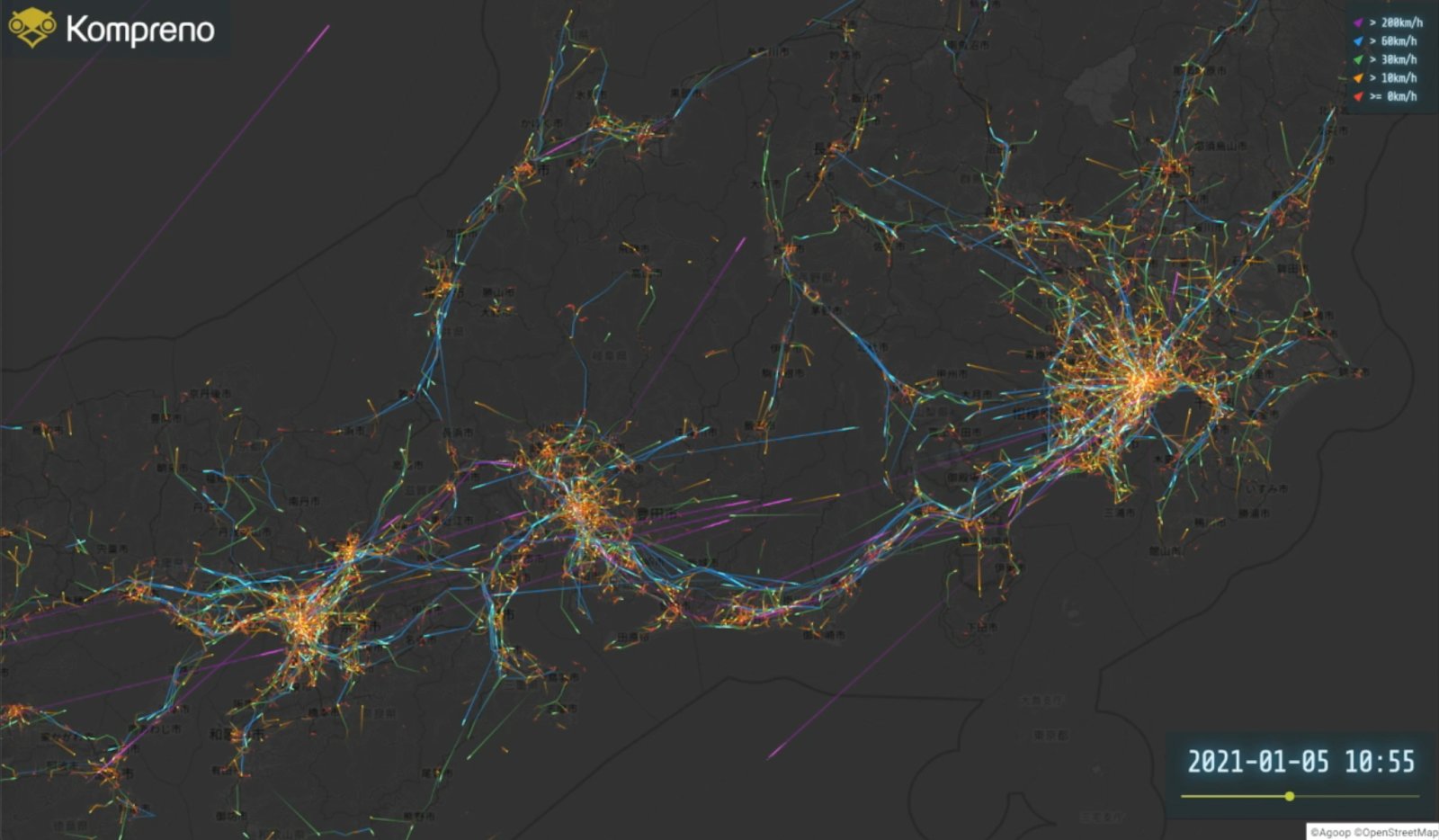

同年、庭じまいの依頼者からの言葉をきっかけに、不要になった植木を新しい里親に託す「植木の里親」事業を開始。この事業は2018年にNHKの番組「おはよう日本」で取り上げられ、広く注目を集め、多くの問い合わせが寄せられました。社会的ニーズの高さに使命感を抱いた山下は、「植木の里親」事業をさらに拡大し、2021年には管理地を「もらえる植物園」として公開。この取り組みは、環境保護や持続可能な社会を目指すSDGs推進事業として高く評価され、環境省グッドライフアワードやグッドデザイン賞ベスト100を受賞しました。

さらに2024年には、子どもの環境教育に役立つ事業としても評価され、キッズデザイン賞を受賞しています。

introduction

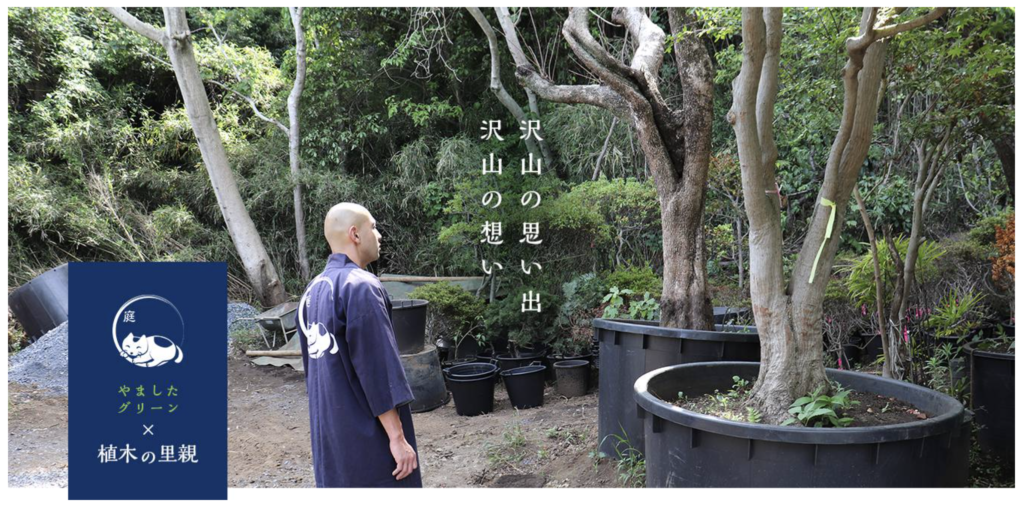

人々が大切にしていた植物の命を守り、その想いを未来へ繋げ、伐採されるべき植物に新しい命を吹き込む『植木の里親』事業。

株式会社やましたグリーンでは、伐採される運命にある植物に新しい命を吹き込むことで、環境保護や地域社会への貢献を図り、多くの方々の共感を得る事業を展開しています。

「植木の里親」事業のきっかけ

–はじめに、株式会社やましたグリーンのご紹介をお願いします。

山下さん:

株式会社やましたグリーンは、3つの主要事業を展開する造園会社です。

- 植木の里親事業

この事業は、SDGs(持続可能な開発目標)の先進事業として高く評価されており、東京都中小企業振興公社の「SDGs経営ハンドブック」にも先進事例として紹介されています。さらに、小中学校への出張授業や、もらえる植物園での課外授業の支援など、環境教育の分野でも積極的に取り組んでいます。 - 植栽管理事業

当社の平均年齢29歳という、業界では珍しく若い職人たちが多く在籍しているのが特徴です。技術の高さは折り紙付きで、八王子市唯一の日本庭園「高尾駒木野庭園」の指定管理を任されているほどです。 - 造園工事事業

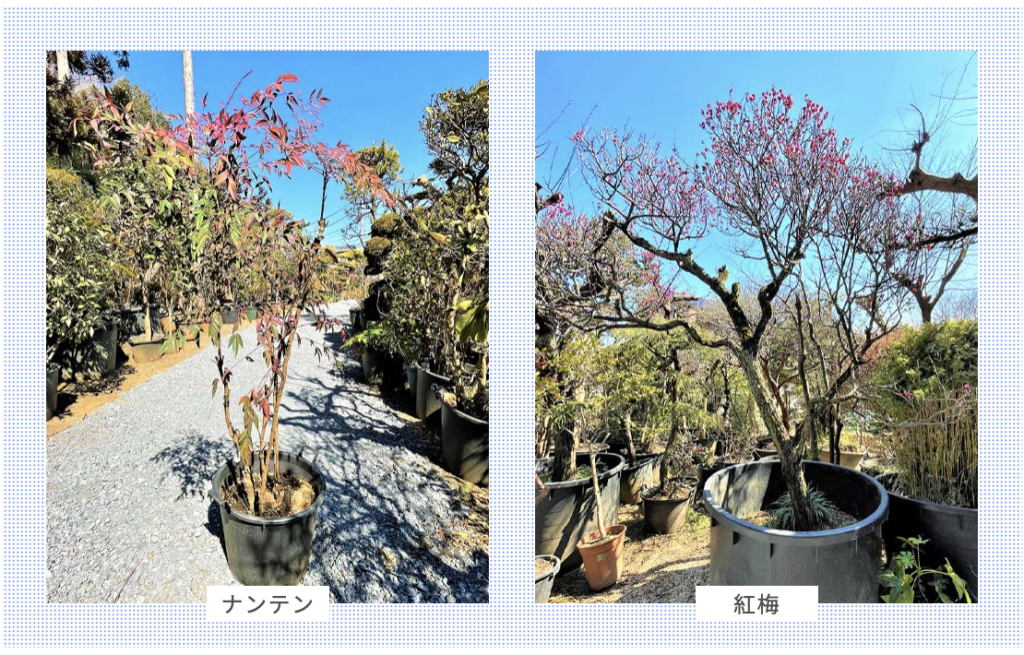

この事業では、植木の里親事業で引き取った樹齢の長い、唯一無二の形をした樹木を使用した植栽を提供しており、他社には真似できない庭園づくりを行っています。苗木では表現できない風格ある庭を作り出し、住宅展示場や高級料亭の庭造りにも携わっています。

–では、この事業を始めた経緯についてお聞かせください。

山下さん:

私たちがSDGsやサステナブルな事業を始めるきっかけとなったのは、2012年に遡ります。

あるお客様から植木の伐採を依頼された際、伐採を進めようとしたところ、その植木が亡きご主人との思い出深いものであると伺いました。お客様の大切な想いを目の当たりにした私たちは、ただ伐採するのではなく、その植木を根ごと掘り上げ、自社で育てることを決断しました。この経験を通じて、植物とその持ち主の想いを守りたいという想いが強まり、「植木の里親」事業が誕生しました。

「植木の里親」は、人々が大切にしていた植物の命を守り、またその想いを未来へ繋ぐことを目的としています。そして、伐採されるべき植物に新しい命を吹き込むことで、環境保護や地域社会に貢献する形となり、多くの方々の共感を得るようになりました。

私たちが大切にしているのは、植物の命を救い、人々の想い出を繋げることです。それに加えて、事業の理念として「六方よし」を掲げています。

これは、

①植物の育て親の安心感

②人材育成

③新たな里親が無料で植物をもらえる機会

④地域資源の活用と地域交流の促進

⑤地球環境への貢献

⑥植物の命をつなぐ新しい文化の創造

といった6つの要素を同時に実現する取り組みです。この持続可能な活動は、地域環境を豊かにし、次世代に繋がるデザインを創り出すものであり、SDGsの目標達成に向けた重要な一歩だと考えています。

植物の命を守りながら、地域の自然環境やコミュニティの活性化に貢献していく

–この事業により、どういった社会問題が解決されているのでしょうか?

山下さん:

当社の「植木の里親」事業を通じて、庭じまいに伴い伐採処分される植物を救うことで、地域社会における植物保護が進んでいます。これにより、植物に対する愛着や罪悪感から、空き家の売却や遺品処分ができずに悩む方々の問題を解消し、相続トラブルの緩和にも寄与しています。また、命を繋ぐというこの事業を通じて、顧客が次の人生に進むための心理的負担を軽減し、新たなステージを迎えるサポートをしています。

さらに、当社が運営する「もらえる植物園」は、地域住民が自由に訪れることができる憩いの場として、多くの方々に親しまれています。この植物園では、育てられなくなった植物が新たな里親に引き取られる機会が提供されており、「命に値段をつけない」という理念に多くの共感を得ています。これにより、地域の緑化促進と環境保護に貢献するとともに、人と人、そして地域社会との繋がりを深めています。

今後もこの取り組みを拡大し、より多くの人々に植物の命を守る重要性を伝え、地域の自然環境やコミュニティの活性化に貢献していきたいと考えています。

–事業を通じて、新たな課題や問題は生まれなかったのでしょうか?

山下さん:

当社の「植木の里親」事業では、植物の引き取り後に必要となる剪定や水やり、病害虫駆除といった管理作業が課題の一つです。これを解決するため、見習い職人に管理を担当させ、若手の技術向上に役立てています。これにより、植物の適切なケアが提供されるだけでなく、若手職人の育成にもつながっています。

また、植木の引き取りのタイミングは、親の他界による相続や転勤など、突然訪れることが多く、移植先が見つからない場合には、移植が実行できないという問題がありました。当社では「もらえる植物園」との組み合わせにより、里親がすぐに見つかるかどうかに関わらず、植物の保護と移植を即実行できる体制を整えており、この即応性が当社の大きな強みとなっています。

費用面では、移植や運搬にかかる費用のみをいただき、「植物には値段をつけない」という方針を守りながら、植物の保護を続けています。これらの取り組みにより、地域の植物保護と若手技術者の育成を同時に実現しています。

–最後に、今後どのように事業やサービス展開していくのか、展望をお聞かせください。

山下さん:

現在、当社が手掛ける「植木の里親」事業は、植物管理の手間や土地の問題がネックとなり、同業者の間でも取り組む企業が少ないのが現状です。そのため、私たちは全国各地に足を運び、直接植木を引き取る形で事業を進めています。しかし、これに伴い運搬費などのコストが高額になり、結果的に顧客の負担が増えるという課題に直面しています。

この問題を解決するため、今後は全国的に事業を展開し、地域ごとに植木の里親事業を広めていきたいと考えています。これにより、運搬費の負担を軽減し、より多くの方がこのサービスを利用できるようになります。そして、地域ごとに植物の命が繋がれ、環境保護と環境教育がさらに広がっていくことを目指しています。

私たちは、植物を守る取り組みを全国規模に拡大することで、より良い地球環境の実現に貢献し、未来を担う子どもたちに豊かな自然と持続可能な社会を残していきたいと考えています。

–貴重なお話をありがとうございました。

株式会社やましたグリーン:https://yamashitagreen.com

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!