世界の人口は年々増加し、世界人口白書によると2022年には約80億人となりました。

今後もしばらくは人口増加が続くと予測されていますが、その過半数はインドやサブサハラアフリカ、インドネシア、米国といった一部の国によるものです。*1)多くの国や地域は少子化によって人口が減少すると考えられています。

2050年には、世界の高齢者の人口が子どもや若者(15〜24歳)の人口よりも多くなるとも予測されており、少子高齢化は世界の課題と言えるでしょう。*1)

そこでこの記事では、少子高齢化の現状や問題点、対策などを説明していきます。

まずは言葉の意味から確認していきましょう。

目次

少子高齢化とは

少子高齢化とは、少子高齢化は、子どもが少なく高齢者が多い社会を表しています。

「少子化」とは、定義上の数値設定はないものの、出生率が低くなり、人口に対する年少人口(0〜14歳の子ども)の割合が少なくなることです。*2)

「高齢化」とは高齢者人口(65歳以上の人々)の割合が7%以上になることを言います。さらに、高齢化率が14%以上の社会を高齢社会、21%以上を超高齢社会と呼びます。*3)

言葉の定義が分かったところで、少子高齢化の現状を確認していきましょう。

日本の少子化問題はすでに手遅れ

出生数は2016年に100万人を割って以降、想定を上回るペースで減少し、2025年は70万人ほどになりました。これは出生数が過去最少で推定より17年早い少子化です。

仮に今すぐ出生率が回復に転じたとしても、子どもを産む世代の人口がすでに少ないため、数十年単位での人口回復は構造的に極めて困難な状況です。

政府は児童手当の拡充や保育施設の整備など「異次元の少子化対策」を打ち出していますが、経済的支援だけでは解決しない可能性があります。背景には非正規雇用の拡大や住宅費の高騰・長時間労働文化など、子育てしにくい社会構造の問題が根深く存在しているからです。

これからは「人口減少を前提とした持続可能な社会」を模索する時期に来ているという声もあります。

海外の少子高齢化の現状

冒頭で述べた通り、世界の高齢者の割合は増加しています。

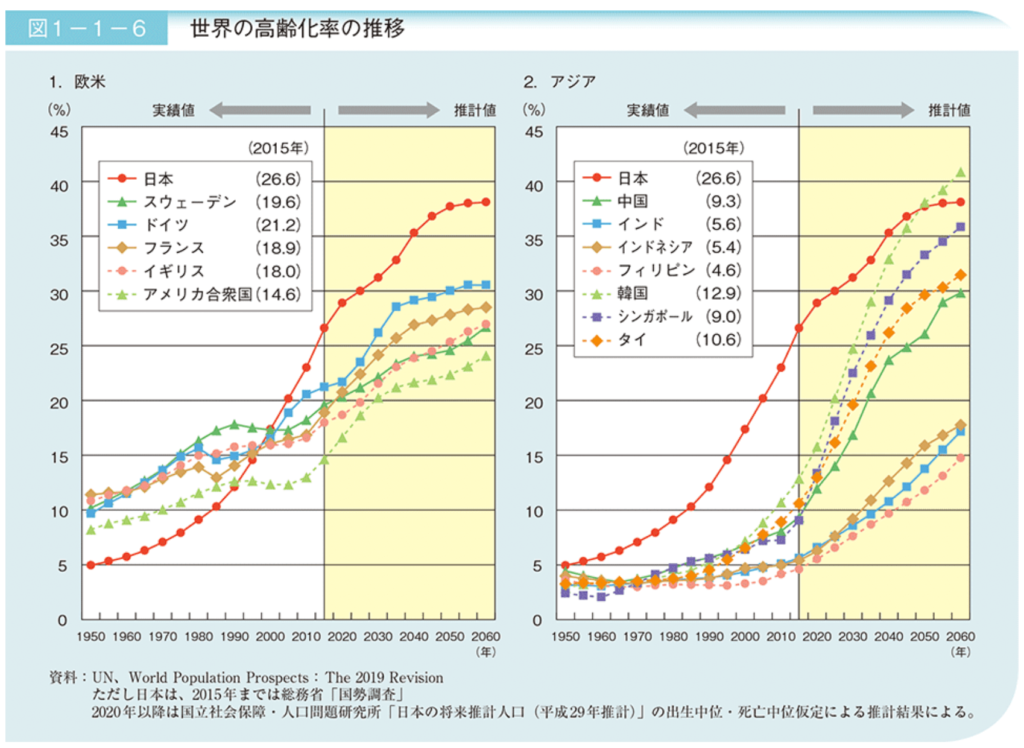

特に先進国における高齢者の増加は顕著であり、1950年は7.7%(世界平均は5.1%)であったのが、2015年は17.6%(世界平均8.2%)となりました。今後も更に増え、2060年には28.2%(世界平均17.8%)になると予測されています。*4)

そのような状況の中、日本は特に高齢化率が高く、加速している国だと言われています。

高齢者は著しく増加している

高齢化率の移行期間を確認してみましょう。

諸外国の高齢化率は7%から14%に達するのに40年から120年ほどの期間がかかったのに対し、日本は24年(1970年に7%→1994年に14%)と短期間で達し、2021年には28.8%となりました。*4)

日本の高齢化率は既に2060年度の世界平均推計値を超えており、ハイスピードで高齢者の人口が増加しているのです。

日本の総人口は減少

日本の総人口は2008年に約1億2,800万人となりピークに達しましたが、2011年以降は減少し続けています。*5)

2021年7月における総人口は1億2,547万2,000人であり、年少人口の割合は11.8%、生産年齢人口(15~64歳の人々)は59.4%、高齢者人口は28.8%と報告されています。*6)

出生推計の中位値※によると、今後も日本の人口は減り続け、2055年には8,993万人(年少人口8.4%、生産年齢人口51.1%、高齢者人口は40.5%)になると予測されており、更に少子高齢化が進行することが伺えます。*7)

2024年の日本の出生率は過去最低

2024年の合計特殊出生率は前年の1.20からさらに低下し、過去最低となる1.15を記録しました。出生数も68万人ほどと、統計開始以来初めて70万人を下回りました。

合計特殊出生率とは1人の女性が生涯に産む子どもの数の平均を示す指標です。人口を維持するには2.07程度が必要とされており、1.3未満になると「超少子化」と呼ばれ、子ども世代の人口が親世代の半数以下になるペースで人口が減少していきます。

政府は少子化対策を強化していますが、出生率の回復には社会構造全体の見直しが求められています。

日本が少子高齢化になったのはいつから?原因は?

1947年ベビーブーム

1947年~1949年、終戦後の日本では、戦争出征者が帰還したことや社会情勢の混乱が収束しつつあったことから第1次ベビーブームが起きました。ベビーブームとは特定の場所で一時的に出生数が増えることであり、この第1次ベビーブームでは年間約270万人もの赤ん坊が誕生し、合計特殊出生率※は4.32まで上昇しました。*9)

1950年以降は合計特殊出生率が下がるものの、それでも2.1前後を維持しており、人口は増加し続けます。

1971年~1974年には、第1次ベビーブームにて産まれた子ども達が大人になり結婚・出産を迎えたことから第2次ベビーブームが生じ、合計特殊出生率は2.14まで上昇しました。*9)

と定義されており*9)、日本においては2.07〜2.08前後が人口置換水準(人口の増減がないとされる合計特殊出生率の値のこと)とされる。*2)*10)

ベビーブームで生まれた人が高齢化

第一次ベビーブームで生まれた世代は団塊世代とも呼ばれています。その団塊世代の方々は、2012年〜2014年に65歳をむかえ、高齢者と呼ばれる世代になりました。

他の世代に比べて人口の多い団塊世代が高齢者となったことで、総人口に対する高齢者の割合は急増し、日本の高齢化は急速に進行していくこととなります。

1970年頃から少子化

戦後の急激な人口増加に伴い、日本では人口収容力や労働市場の逼迫が懸念され、人口増加抑制(静止人口)が必要だと考えられるようになります。

1949年には経済的理由による中絶が可能となった他、衆議院本会議にて「人口問題に関する決議」が採択され、避妊による家族計画(妊娠の調整)が推進されるようになりました。

さらに1970年前半、日本は第1次オイルショックの影響で経済成長がマイナスとなり、国民の生活に動揺が生じます。この頃には、静止人口の必要性が国民に広まっていたことも相まって出生数は減少の一途を辿り、1975年には合計特殊出生率が1.91となります。*11)

少子化対策が日本の課題に

日本には「丙午(ひのえうま)※の年に産まれた女性は気性が激しく男性を食らう(苦労させて早死にさせる)」という迷信があります。それ故に丙午である1966年は出産を避ける人が多く、合計特殊出生率は1.58まで急激に落ち込みました。*9)ただしこの落ち込みは一時的なものであり、翌年以降は値が回復しています。

しかし1990年、合計特殊出生率は1.57となり丙午の年を超える戦後最低値を記録します。「1.57ショック」とも呼ばれるこの出来事を機に、政府は少子化対策の必要性を講じるようになりました。*2)

平均寿命が延びる

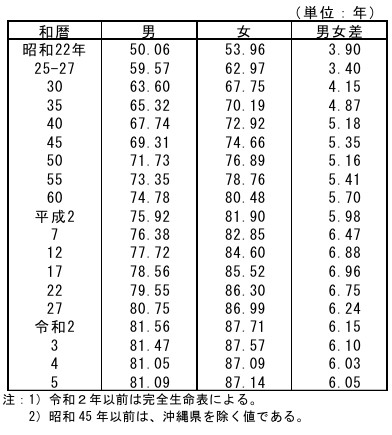

日本人の平均寿命は、1947年(昭和22年)においては女性53.96歳、男性50.06歳でした。

しかし、医療の進歩や公衆衛生の向上、経済成長に伴う生活の質の向上などによって平均寿命は年々延びていき、令和2年度においては女性が87.74歳(世界1位)、男性が81.64歳(世界2位)となっています。*13)

現在の日本は、世界でも類を見ないほどの長寿国であり、それ故に他国よりも高齢者が多い国だと言えるのです。

非婚化や晩婚化

かつての日本は、「結婚するのは当たり前」「結婚して一人前」といった風潮がありました。しかし、近年においては価値観の多様化によりライフスタイルも変容し、非婚化や晩婚化が進んでいます。

実際、令和2年度における婚姻の動向は、

- 婚姻件数は52万5,507組であり、前年より7万3,500組減少(1947年は93万4,170組)

- 平均初婚年齢は、男性が31.0歳、女性が29.4歳(1947年は男性26.1歳、女性22.9歳)

となっており、婚姻件数は減少し、初婚年齢も高くなっていることが分かります。*14)*15)

日本では、結婚後に子どもを産むケースが大多数(2006年の調査では婚外子※の割合は2.11%)であり、非婚化・晩婚化の進行に伴う出生数の低下は必然とも言えるでしょう。*16)

非婚化・晩婚化が進行する背景

非婚化・晩婚化の進行はライフスタイルの変化が関わっていると述べましたが、さらに、若年者の経済的不安定も理由の1つとして挙げられます。

2014年に20~30代に対して行われた「結婚・家族形成に関する意識調査」*17)によると、結婚したいと希望する人々は77.7%と高い数値が報告されています。しかし、結婚したいと回答した方々を雇用形態にて区別した場合、

- 正規雇用者…男性78.5%、女性84.9%

- 非正規雇用者…男性62.1%、女性80.6%

との結果が出ています。

さらに、「結婚生活を送る上での不安要素」では、経済的に十分な生活ができるかどうかを心配する人々が、56.5%もいるとも報告されています。

日本の若年者(15~34歳)の非正規雇用者の割合は、ここ数年は横ばいで推移しているものの1990年代と比べると上昇しています。

賃金や福利厚生は、【正規雇用>非正規雇用】であることが大多数であり、非正規雇用が増えるほど若年者世代の所得が低くなることが考えられます。実際、2017年における20〜30代の所得は1997年時の同世代よりも低くなっており、20代は150万円未満が、30代は400万未満の割合が増えています。*18)

婚姻数を増加させるには、若年者の就労や経済的安定を支援する必要があるのです。

不妊治療のサポートが薄い

不妊※治療のサポートが薄いことも少子化の原因とされています。

先述した通り日本は晩婚化が進んでいますが、それに伴って初産時の平均年齢も高くなっています。

不妊の割合は全体で10~15%であり、その原因は様々です。しかし女性の年齢と不妊の割合は関係していると考えられており、25~29歳は8.9%、30代前半は14.6%、30代後半は21.9%、40~44歳は28.9%になると言われています。*19)つまり、晩婚化によって不妊の割合も増加し、結果として少子化が進行すると考えられるのです。

それ故に不妊治療への支援は少子化対策の1つであると言えるでしょう。

しかし、不妊治療は心身への影響はもちろん、経済的にも負担が大きいのが現状です。フランスやスウェーデンなど一部の国々では、条件があるものの、不妊治療にかかる費用を国が負担しています。一方で、日本では不妊治療にかかる検査や治療費は一部を除いて保険適用外となっており高額です。

実際、メルクバイオファーマ株式会社が2020年に実施した「第4回 妊活®および不妊治療に関する意識と実態調査*20)」によると、

- 医療機関に支払った不妊治療の平均総額は約130万円

- 不妊治療経験者の89%が経済的負担を感じている

との結果が出ています。また同調査では、

- 不妊治療経験者の35%が仕事と不妊治療との両立を負担に感じている

- 不妊治療経験者の24%が週に1日以上、有給休暇をとって不妊治療をしている

などといった結果も報告されています。

さらに厚生労働省の調査によると、勤務先には不妊治療の支援制度がない、と回答した人の割合は男性が61.8%、女性が72.6%となりました。*21)

2022年4月以降、不妊治療は保険適応化する見通しとなっていますが、今後さらに国や自治体、企業などによる支援制度が拡大し、子を望む世帯へのあらゆる負担が減少することが望まれます。*22)

少子高齢化が引き起こす問題点

【介護分野における採用が困難な理由】

ここまでは少子高齢化に至る背景を確認してきました。

しかし少子高齢化は一体何が問題なのでしょうか。早速確認していきましょう。

医療・介護の現場での人手不足

加齢に伴い、疾病や障害の罹患率も上昇します。それ故に高齢化が進行すればするほど医療や介護の需要が増えるのは必然と言えるでしょう。しかし現在の日本は医療・介護の現場における慢性的な人手不足が問題となっています。

ここでは介護分野における現状を見てみましょう。

現在の日本は、少子化に伴って労働人口が減少しており、求職者数よりも求人数が多くなっている「売り手市場」の状況が生じています。そのため、求職者は賃金や職場環境、ワークスタイルなど、より魅力を感じる企業・職種に集まりやすいといった実態があります。

「賃金が低い」「仕事がきつい」とされる介護職は他の職業よりも人材を確保しにくい仕事であると言えるのです。

実際、介護サービスにおける2021年11月の有効求人倍率※は3.70*24)(全職種の平均値は1.15*25))であり、多職種と比べて、なり手が不足していることが分かります。

さらに、2015年に発表された厚生労働省の報告によると、2025年における介護人材の需要に対する供給は37.7万人分不足すると予測されており、今後ますます人手不足の深刻化が懸念される状況となっています。*26)

社会保険料の値上げ

社会保険とは、病気や怪我、失業などで生活が困難とならないように設けられた強制加入の保険制度のことであり、

- 医療保険(病気や怪我の際に、全ての国民が医療にかかれるようにするもの)

- 介護保険(社会全体で要介護者を支えるもの。40歳になったら要加入)

- 年金制度(障害や老齢、死亡などにより当事者または遺族の生活を保障する制度)

- 雇用保険(失業者が安心して求職活動や教育訓練を行えるように生活を保障するもの)

- 労災保険(仕事で生じた病気や怪我に対する保障)

が該当します。

「医療・介護現場での人手不足」で述べた通り、病気や障害の罹患率は加齢に伴って増える傾向にあるため、高齢者が増えれば増えるほど社会保険の需要は高まります。しかし、社会保険の財源は、公費(税金)および国民(主に労働者)や事業主が支払う保険料となっているため、少子高齢化が進行すると国民1人当たりに生じる負担が大きくなってしまうのです。

実際、1960年においては11.2人の労働者で1人の高齢者を支えていたのに対し、2014年には2.4人の労働者で支えなくてはならない状況となっています。このままの状況が続くと2050年には、労働者1.2人で高齢者1人を支える肩車型社会になると推測されており、社会保険制度の崩壊も懸念されます。*27)

経済成長の低迷

少子高齢化は、経済成長の低迷を引き起こす可能性があると言われています。

これは、

- 労働者が少なくなることで社会全体の生産性が下がる

- 社会保険料の増加などといった労働者への負担の増加により、消費が落ち込む

- 社会保険料などの負担増加によって貯蓄が出来ない労働者が増える、または年金減額により貯蓄を切り崩す高齢者が増えることにより、社会全体における投資が減る

といった理由が挙げられます。*28)

経済成長が長期に低迷すると、消費行動がさらに抑制される→企業の業績が悪化→労働者の給料が下がる→さらなる不景気に突入する、といった悪循環が生じかねません。

日本の経済を安定させるには、少子高齢化対策が必要なのです。

少子高齢化解決のための日本の対策・解決策

少子高齢化は様々な問題を引き起こすことがわかりました。

この章では、それらの問題解消のために国がどのような対策を行っているのか確認していきましょう。

少子化社会対策基本法

2003年に施行された少子化社会対策基本法は、その名の通り少子化社会を改善するための施策を講じることを目的とした法律です。

基本理念と基本的施策

少子化は非婚化・晩婚化による出生数の低下が大きく関わっています。そのため、少子化社会対策基本法は、

“家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。”

厚生労働省「少子化社会対策基本法」

という基本理念のもと、基本的施策として、

- 雇用環境の整備(国や地方公共団体は、育児する人が家庭生活と仕事を両立できるよう、育児休業などといった制度の充実や再雇用の促進、時短勤務やリモートワークなど多様な勤務形態で就労できるような雇用環境づくりへの取り組みを行う)

- 保育サービス等の充実

- 地域社会における子育て支援体制の整備

- 母子保健医療体制の充実等(妊産婦や乳幼児に対する医療体制や、不妊治療を求める人々への支援の充実)

- ゆとりのある教育の推進等(教育体制や学校の選抜方法の改善に取り組む他、子どもが豊かな人間性を育めるように社会環境を整えることで、保護者の教育に関する心理的負担を緩和する)

- 生活環境の整備(安全に、そして安心して子どもを養育できるように、住宅や公園などの遊び場の供給を含んだ街づくりに努める)

- 経済的負担の軽減(扶養控除などといった税制上の措置や育児手当、医療費の助成、奨学金制度などにより保護者の経済的負担を緩和する)

- 教育及び啓発(国民が命の大切さや育児・家庭生活における男女の協力体制の必要性について、理解を深められるよう教育や啓発を実施する)

を掲げており、少子化の原因である経済的負担や結婚・育児に対する不安を解消し、国民が前向きに子どもを産み、育てられる環境を整備していくことを重視した法律となっています。

また、政府は同法に基づき2004年に「少子化社会対策大綱」を作成し、少子化に対する施策の総合的・長期的な施策方針を示しています。この大綱は定期的に見直し・改正が行われており、その時の情勢に応じた具体的な施策が講じられるようになっています。

※少子化社会対策基本法はこちらのリンク先に全文が記載されています。

次世代育成支援対策推進法

2005年4月1日から施行された次世代育成支援対策推進法は、次世代の社会を担う子ども達が健やかに産み育てられるように、労働者の環境を整えることを目的とした法律です。

この法律は、制定当初は10年の期限付きで施行されました。しかし、労働者及び子ども達を取り巻く雇用環境をさらに充実させるために2015年に法改正が行われ、有効期限は2025年3月31日まで延長されています。

同法は、101人以上の従業員を雇用している企業に対し「一般事業主行動計画」の策定および都道府県労働局への届出を義務付けています(100人以下の企業に対しては努力義務)。

一定の基準をクリアした企業は厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を取得することができ、子育てサポート企業として「くるみんマーク」をHPや商品などに使用できるようになります。

つまりこの法律は、

- 労働者はより良い職場環境下で働くことができ、家庭と仕事の両立を図れるようになる

- 企業は労働者が働きやすい環境を整えることで人材の確保と定着を見込め、また、それに伴って企業イメージや生産力をアップすることができる

といった、労働者と企業のどちらにもメリットが生じる仕組みとなっているのです。

なお、くるみん認定を受けた企業がさらに高水準の基準をクリアすると「プラチナくるみん認定」を得ることができ、使用できるマークも「プラチナくるみんマーク」にランクアップします。

※次世代育成支援対策推進法について詳しくはこちら

働き方改革の推進

少子高齢化による労働者の減少および経済成長の低迷を改善するため、日本は「働き方改革」を推進しています。*29)

働き方改革とは、労働者がそれぞれの抱える事情に合った働き方を選択できるようにし、生き生きと暮らしていけるようにするための改革です。

国は企業に対し、

■法律の改正に伴う労働時間の改善

- 残業時間の上限規制(原則として月45時間、年360時間)

- フレックスタイム制の清算期間を1ヵ月から3ヵ月に延長(育児や介護といった生活上のニーズに合った勤務体制が可能に)

- 年次有給休暇の時季指定の義務化(企業は1年につき5日間の年次有給休暇を労働者に取得させなくてはならない)

■同一労働同一賃金

- 同一企業内において、正規雇用者と非正規雇用者間の不合理な待遇格差の差をなくすことで、自らが選んだ雇用形態と待遇に納得して就労できるようにする

などを求めています。

これらは一見、労働者側のみにメリットが生じるように感じる方もいるかと思います。しかし、労働者のニーズに適した就労体制を叶えることは、人材の確保やそれに伴う生産性・投資性の向上に繋がるため、企業側にとっても利益が発生する仕組みとなっているのです。

また、政府は働き方改革の推進に伴って、

といった取り組みも推進しており、女性や障がい者、高齢者、外国人などを含む多種多様な労働人口の確保と日本経済の安定を目指しています。

世界の少子高齢化に対する取り組み・解決策

少子高齢化は多くの国の課題となっていますが、合計特殊出生率を回復させることに成功した国も存在しています。この章では、その国の1つであるスウェーデンの取り組みを見ていきましょう。

スウェーデンの取り組み

スウェーデンは、国土面積は約45万平方キロメートル*30)、総人口(2020年度)は約1,055万人の北欧の国です。

人口の内訳は、

- 年少人口:1,780万人(17.6%)

- 生産年齢人口:6,266万人(60.8%)

- 高齢者人口:2,053万人(20.3%)

となっており、現在は少子高齢社会であることが分かります。*31)

そのような状況にあるスウェーデンは、合計特殊出生率が1999年に1.50まで下がったものの、2010年には1.98まで回復しています。*32)これは同国が長期にわたって労働環境の整備を行ってきた他、出産・育児に対して経済的支援や両立支援※1に力を入れていることが大きいと考えられています。

例えば、

- 就労における女性に対する差別の禁止:

1939年妊娠・出産を理由にする解雇の禁止、1960年女性賃金の廃止など。 - 両親休暇制度:

世界初となる父母双方に対する育児休業制度。子ども1人につき、両親合わせて計480日の育児休暇を取得できる。480日をどのように配分するかは夫婦の自由であるが、それぞれ90日間ずつは配偶者に譲ることができない。また、休暇は分割して取得することができる(384日は子どもが4歳になるまで、残りの96日は12歳になるまで取得可能)。さらに480日のうち、最初の390日は所得の80%、残りの90日は180SEK※2/日(約2,200円/日)の給付金を受け取れる。 - スピードプレミアム制度:

両親休暇制度の特別措置の1つ。第1子の出産後、30ヵ月以内に第2子を出産すると、第2子の育児休業給付金が第1子で受け取った給付金と同額になる。 - 児童手当の導入:

出産翌月から満16歳まで、子ども1人につき1250SEK(約15,300円)支給。多子加算制であり、子どもが増えると追加手当あり。 - 時短勤務制度:

子どもが8歳になるまで、労働時間を25%短縮することができる。 - 看護休暇制度:

子ども1人あたり年間120日取得可能(後半60日間は条件有り)。子どもが生後8ヵ月から12歳になるまで取得でき、休暇中は所得の80%の給付金を受け取れる。 - 学校教育の無償化:

3~5歳の就学前保育(1日3時間)、義務教育および高等教育(日本でいう小学校から高校)は無償で教育を受けられる。 - 全ての子どもへの就学前の公的保育を保障:

学校法に基づき、自治体に対して就学前保育と学童保育を提供することを義務化している。子ども達全員が公的保育を受ける権利があり、親が失業中・育児休業中でも就学前保育を受けることができる。保育料は世帯所得の3%(月額上限1313SEK=約16,000円) であり、第2子以降に対する減額措置もある。 - 家族の多様性を認める制度の充実:

婚姻関係のない同棲カップルに対しても婚姻夫婦に準ずる権利を保障しており、2012年には同性婚も可能に。

などが挙げられますが、他にも様々な制度や権利が定められており、在職しながらも安心して出産・育児をまっとうできる社会が成立しています。男性の育児・看護休暇の取得率の向上や、フルタイムで働く女性の増加も見られており、支援制度の充実および制度を確実に利用できる環境づくりが、少子高齢化の改善につながる良い例と言えるでしょう。*33)

出産・育児を支える制度の充実

教育・保育制度と家族の多様性への対応

少子高齢化対策に関わる日本企業の取り組み

少子高齢化対策を実施するのは国だけではありません。ここでは企業による取り組みを見ていきましょう。

伊藤忠商事

伊藤忠商事は「朝型勤務」の導入により、女性社員の合計特殊出生率を1.97に向上させました。これは、日本の平均1.30を大きく上回る数値です。朝型勤務とは、午前5時から8時までに仕事を始める代わりに、午後8時以降の残業を禁止する制度です。

制度の導入により、子育てと仕事の両立がしやすくなり、出産後の復職率もほぼ100%となりました。一方、出生率の公表には賛否があり、「産まない人への圧力になる」との意見もあります。

しかし、企業の前向きな姿勢を示すことで、社員が安心して出産・育児できる環境を整えているのです。結果的に生産性も向上し、企業の成長にも寄与しています。

マツダ株式会社

乗用車やトラックの製造販売を行うマツダ株式会社は、ワークライフバランス※とダイバーシティの推進に力を入れている企業です。

その具体的な取り組みは、

- スーパーフレックス制度(コアタイムのないフレックス制度)の導入

- 事業所内託児施設の設置

- 法規定の日数を上回る育児、介護休職制度の制定

- ハートフル休暇制度(親戚の介護、不妊治療、子どもの学校行事、ボランティアを目的に取得できる休暇制度)

- 再雇用制度(結婚や育児、介護を機に退職した元社員を再び雇用する制度)

- エキスパートファミリー制度(定年退職者を再雇用し、活躍してもらう制度)

- キャリア開発休職(通学といった、キャリア形成を目的とした休職を可能とする制度)

など多岐にわたっており、2007年には「くるみんマーク」を取得しています。

同社は、あらゆる生活背景や事情を抱える従業員が柔軟に勤務し能力を発揮できる職場環境を整えることで、労働人口の確保や経済の発展にも貢献しており、まさに少子高齢化問題に対応している企業であると言えるでしょう。

タカラトミー

少子高齢化の解決策として若者にできること・私たちにできること

少子高齢化は社会全体の課題でもあるため、私たち一個人に出来ることはないのではないか、と考える方もいると思います。

しかし、私たち1人1人が集まることで社会が形成されているように、社会全体の課題を解決するには国民1人1人が力を合わせることが必要です。

政治に参加し、社会に声を届ける

政治に興味を持ち、積極的に選挙投票することは、将来の社会保障や子育て支援政策に直接つながります。若者が声を上げることで、少子高齢化への取り組みにも反映されやすくなります。

多様性を理解し、周囲を尊重する

家族や友人、同僚など、自分を取り巻く人々の多種多様な生活背景や価値観を知り、尊重することも大切です。社会全体で多様性を受け入れる風土が広がれば、安心して結婚・出産・子育てができる環境づくりにつながります。

自分に合った働き方を見つけて継続する

自分に合った仕事や働き方を見つけ、長く働き続けることは、社会保障を支え、経済の安定にもつながります。働くことが「将来の支え合い」につながっているという意識を持つことが大切です。

社会的に責任ある企業を選んで応援する

投資や就職の際に、従業員に対する支援や福利厚生が整っている企業を選ぶことも間接的な少子高齢化対策になります。企業が子育て世代を支援すれば、出生率の改善や人口減少対策にも貢献できます。

少子化に関するよくある質問

少子化に関する質問を見ていきましょう。

少子化ってどうして起きるの?

少子化の主な原因として、経済的負担の増加、未婚率の上昇、ライフスタイルの変化、育児環境の課題などが挙げられます。教育費や住宅費の高騰が家計に重くのしかかり、子どもを持つことをためらう人が増えています。

また、女性の社会進出に伴い、結婚や出産を後回しにする傾向も強まっています。さらに、長時間労働や保育所の不足など、育児と仕事の両立が難しい現状も少子化を加速させる要因となっています。

少子化っていつから問題になってるの?

日本では、1970年代後半から出生率が低下し始め、1990年代には少子化が深刻な社会問題として認識されるようになりました。1990年の「1.57ショック」(合計特殊出生率が1.57まで低下)を機に、政府が対策を本格化させました。

その後も出生率は回復せず、現在では1.3前後の低水準が続いています。少子化は長期的な社会問題であり、経済成長や社会福祉制度の維持に影響を及ぼすとされています。

少子化が進むとどんな問題があるの?

少子化が進行すると、労働力人口の減少、社会保障制度の負担増、地域経済の衰退など、多くの問題が生じます。労働力が減ると経済成長が鈍化し、企業の競争力も低下します。

また、高齢者を支える現役世代が減少することで、年金制度や医療制度の維持が困難になります。さらに、人口減少が進む地域では、学校や商店が閉鎖されるなど、生活環境の悪化も懸念されています。

少子化対策ってどんなことがされてるの?

政府や企業は、子育て支援の拡充や働き方改革を進めることで、少子化対策に取り組んでいます。具体的には、育児休業の取得促進、保育施設の充実、児童手当の拡充などが行われています。

また、企業による在宅勤務制度やフレックスタイム制度の導入も、育児と仕事を両立しやすい環境を整えるための重要な施策です。海外の成功事例を参考に、日本でもより効果的な対策が求められています。

少子化問題を解決するために私たちができることは?

個人レベルでも、少子化問題の解決に貢献することは可能です。例えば、育児に関する知識を深める、家庭と仕事のバランスを考慮したキャリアプランを立てる、育児休業を積極的に活用するなどの行動が重要です。

また、地域の子育て支援活動に参加することで、社会全体の育児環境を改善することにもつながります。少子化は社会全体の問題であり、一人ひとりができることを考え、行動することが求められています。

少子高齢化とSDGs目標8「働きがいも経済成長も」の関係

最後に、少子高齢化とSDGsの関わりを見ていきましょう。

SDGsとはSustainableDevelopmentGoalsの頭文字をとった言葉で、読み方は〝エスディージーズ〟です。日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています。*34)

2016年から2030年までの間に、環境・社会・経済に関する課題を「地球上の誰一人も取り残さない」という誓いのもと、「その場限りの解決ではなく継続して取り組んでいく」ことで、より良い世界を目指していこうというものです。

SDGsは17の目標で構成されていますが、少子高齢化問題は特に目標8「働きがいも経済成長も」と関わっています。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」は正式には「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する」と訳されます。*34)

包摂は、

“一つの事柄をより大きな範囲の中に包みいれること。”

コトバンク

という意味の言葉です。

つまり目標8は、「多種多様な全ての人々が受け入れられた社会」において、

- 継続した経済成長が見込めること

- 全ての人々が生産的で働きがいのある仕事に就けること

を目指した内容となっています。

そんな目標8は12のターゲットが掲げられていますが、中でも

- ”8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。”

- ”8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。”

- ”8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。”

- ”8.5 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。”

- ”8.6 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。”

- ”8.8 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。”

の6つが少子高齢化に伴う問題や、その対策と関連していると言えるでしょう。

目標8を達成するためにも少子高齢化への取り組みは必須であると言えます。

まとめ

少子高齢化は世界各国で進行しています。特に日本は少子高齢化が急速に進行している国であり、早急な改善が求められています。

少子高齢化問題を改善するには、出生数や労働人口を増加させることが必要であり、

- 子どもを産み育てる世代への支援を強化

- 働き方改革の推進により、仕事と家庭を両立できるようにする

- 多様な人材を活用し、労働人口を増加させる

などといった取り組みが重要です。

しかし、国や自治体、企業の取り組みだけに任せるだけでは解決には至りません。

政府や企業とともに私たち1人1人が行動し、より良い社会を作っていくことが求められています。

<参考文献>

*1)国連広報センター 人口構成の変化

*2)内閣府 子ども・子育て本部 少子社会の到来とその影響

*3)千葉県 高齢化社会とはどういうことですか。

*4)内閣府 高齢化の国際的動向

*5)統計局 平成31年/統計トピックスNo.119 統計が語る平成のあゆみ/1.人口 人口減少社会、少子高齢化

*6)統計局 人口推計(令和3年(2021年)8月確定値

*7)厚生労働省 将来推計人口(平成18年推計)の概要

*8)国土交通省 将来の人口の想定

*9)内閣府 子ども・子育て本部 出生数、出生率の推移

*10)超高齢社会・人口減少社会における社会保障

*11)厚生労働省 厚生労働白

*12)日本の暦 干支①六十干支(ろくじっかんし)

*13)厚生労働省 令和2年簡易生命表の概況

*14)厚生労働省 令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況

*15)内閣府 子ども・子育て本部 平均初婚年齢の推移

*16)厚生労働省 婚外子の割合の比較

*17)内閣府 子ども・子育て本部 平成26年度「結婚・家族形成に関する意識調査」報告書(全体版)

*18)内閣府 令和3年版 少子化社会対策白書 全体版

*19)一般社団法人日本生殖医学会 一般のみなさまへ – 生殖医療Q&A

*20)メルクバイオファーマ株式会社「第4回妊活 ®および不妊治療に関する意識と実態調査」 調査結果概要

*21)不妊治療の実態に関する調査研究 最終報告書

*22)厚生労働省 不妊治療の保険適用について

*23)公益社団法人 日本産科婦人科学会 不妊症

*24)厚生労働省 一般職業紹介状況

*25) 厚生労働省 一般職業紹介状況(令和3年11月分)について

*26)特別養護老人ホームの開設状況に関する調査研究 平成 29 年 3 月 みずほ情報総研株式会社

*27)内閣府 人口急減・超高齢化の問題点

*28)内閣府 人口急減・超高齢化は経済成長にどのように影響しますか

*29)厚生労働省 雇用・労働「働き方改革」の実現に向けて

*30)外務省 スウェーデン基礎データ

*31)United Nations

*32)Fertility rate, total (births per woman) – Sweden

*33)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 スウェーデンにおける仕事と育児の両立支援施策の現状

*34)外務省 我々の世界を変革する: 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 仮訳

この記事を書いた人

running.freezy ライター