土砂崩れが人や住宅を巻き込んだというニュースを目にしたことがある方も多いと思います。2024年には、45都道府県で1,433件の土砂災害が発生し、1982年の統計以降の平均1,108件を上回りました。また2025年1月には、ロサンゼルスで山火事が発生し、大きな被害をもたらしています。こうした森林災害は、どのようにして起きるのでしょうか。

この記事では、森林災害とは何か、種類と原因、気候変動との関係、防ぐための対策、私たちにできること、SDGsとの関係について解説します。

目次

森林災害とは?

森林災害とは、森林が本来の機能を維持できない程度の損害をもたらす災害を言います。もともと森林には、自然環境や生物多様性をはじめ、私たちの暮らしも守るさまざまな機能があります。

■森林の機能

・洪水の緩和

・水資源の貯留

・土壌の保全

・土砂崩壊の防止

・災害の防止

森林の土壌は地中に浸透した雨水をゆっくり流出させるため、洪水を緩和します。また、森林が雨水を浸透させる能力は草地の2倍、裸地の3倍あり、水の貯留に優れています。さらに、落葉や落枝による土壌表面の浸食を抑えるほか、根による土砂崩れの防止、そして防風、飛砂防止などにも役立っています。

森林のこうした機能が森林災害により失われれば、生活の安全に関わります。森林災害は、私たちの身近な問題でもあるのです。

世界の森林災害

近年、世界では森林火災を中心とした大規模な森林災害が報告されています。2025年1月には、ロサンゼルス(アメリカ)にて200平方キロメートル以上に及ぶ山火事が発生し、29人が死亡、1万8,000棟を超える建物が被災しました。また、2024年2月にはチリ、2022年8月にはハワイ州マウイ島で大きな被害をもたらす森林火災が発生しています。

森林災害は世界各地で起きていますが、頻度が増えている地域もあるといわれています。ブラジルでは、2019年1月から8月の間に約7万件の森林火災が発生しています。この数値は、前年同期と比較して8割増です。森林災害は、世界でも大きな問題になっています。

日本の森林災害

日本の国土面積は3,780万ヘクタールであり、そのうちの2,502万ヘクタールに当たる約3分の2が森林です。(2022年時点)世界の陸地面積に対する森林面積は約3割であること、そしてOECD加盟国の中では、フィンランドとスウェーデンに次ぐ3位の森林率の高さであることから、日本は世界有数の森林国と言えるでしょう。

その日本において、2023年の森林災害による被害箇所数は1,424、被害額は561億円でした。1

■森林災害の発生箇所数と被害額

全体を見てみると、森林災害による被害は毎年一定数あることが分かります。また、大きな災害の際は被害額も多くなり、負担が重くなっているのが実態です。それでは、こうした被害はどのような原因により引き起こされるのでしょうか。次に、森林災害の種類と原因を見ていきましょう。

森林災害の種類と原因

森林災害の種類と原因はいくつかありますが、主に日本で起きる森林災害から、3つの種類とその原因を取り上げます。

火災

1つ目は、山火事とも呼ばれる火災です。原因は、落雷や枯れ葉の摩擦、火山の噴火といった自然現象と、人による火の取り扱いの不注意といった人為的な要因が挙げられます。

日本の森林火災の原因は、たき火32.5%、火入れ18.9%、放火(疑い含む)7.6%の順で多く、自然現象によるものはほとんどありません。2021年の森林火災の発生件数は1,227件、焼損面積は789ヘクタールでした。なお、2025年1月のロサンゼルス(アメリカ)の山火事の原因は分かっていません。

気象災

2つ目は、豪雨などの気象現象による森林災害です。低温、干ばつ、噴火、落雷、潮風、雪、風などによる災害も含まれます。

🔳気象災の種類

| 豪雨 | 台風などによる豪雨により、土砂崩れや地すべりが起きる |

| 低温 | 気温が下がることにより、樹木の細胞に障害が起きるなど |

| 干ばつ | 降水がない期間が続き、樹木の細胞の水分が欠乏する障害が起きる |

| 噴火 | 火山の噴火による降灰が付着したり、噴石が衝突して被害を受ける |

| 落雷 | 落雷により樹木に裂傷が生じるなど |

| 潮風 | 潮風が樹木の枝葉に付着し、葉の表皮から組織内部に侵入すると、水分が奪われて障害が起きる |

| 雪 | 雪の重みにより幹が折れる、曲がるなどほか、積雪が崩壊して樹木が倒れるなど |

| 風 | 風圧により幹や根株が折れる、根ごと倒れる |

2024年のインドネシアでの山崩れや2021年のドイツでの土砂崩れは、いずれも大雨により発生しています。日本では、台風による斜面崩壊や土砂流出などの被害が各地で起きています。

地震災

3つ目は、地震による森林災害です。山崩れや土砂崩れが起きる災害を指します。

地震による過去の森林の被害には、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震などがあります。能登半島地震では、石川県能登地域において山腹崩壊や落石、土石流などが多発しました。

このように、森林災害は人為的な要因のほか、気象といった自然による要素も大きく関係していることが分かります。それでは次に、年々気温が上昇する地球温暖化を引き起こしている気候変動との関係について見ていきましょう。

森林災害と気候変動の関係

森林災害は、気候変動に関わりがあると考えられています。気候変動がもたらす2つの気象現象を取り上げます。

集中豪雨の頻発

近年の地球温暖化により、世界の平均気温は上がり続けています。長期的に気温が上昇すると、大気中の水蒸気が増え、雨が降りやすくなります。こうして、大雨の頻度が徐々に増えていきます。日本の気温と雨の関係を表したのが次のグラフです。

■真夏日と豪雨の日数

1900〜2100年までの気象の実績と予想を見ると、真夏日が多くなるほど豪雨の頻度が増えています。豪雨は、土砂崩れや地すべりを引き起こす要因の1つです。気温の上昇は、森林災害と密接な関わりがあると言えるでしょう。

地表面温度の上昇

気候変動により地表面温度も上がることで、森林火災が増えているというデータもあります。カナダ西部の月間火災件数と月平均気象変数の推移を示したのが、次のグラフです。

■カナダ西部の月間火災件数と月平均気象変数の推移

平均より多く火災が発生した時期を見てみると、地表面温度、日射量が高いことに加え、降水量が不足、干ばつ状態、融雪が早いといった特徴があることが分かります。地表面温度の上昇と乾燥は、火を燃え広がりやすくします。そのため、気候変動により森林火災が起きやすくなると考えられます。

森林災害を防ぐための対策

森林災害が起きる原因はさまざまですが、これを防ぐための対策にはどのようなものがあるのでしょうか。日本では、森林の維持造成を通じて、国民の生命・財産を災害から守る国土保全政策を行っています。これを治山(ちさん)事業と言い、森林法と地すべり等防止法に基づき実施されています。治山事業の主な工法を5つ紹介します。

山腹工

山腹工は、山の斜面を安定させるために構造物を設置する土留工、崩れそうな土を取り除く法切工などの工法です。水の通り道をつくる水路工や、山腹が崩壊した際に木を植える植栽工なども含まれます。

渓間工

渓間工は、渓流の岸や底が水の流れにより侵食するのを防ぐためにダムを設置する工法です。ダムに土砂をためて、川の流れを緩やかにします。この工法により山裾が守られ、山崩れを防ぐことができます。

なだれ防止施設

なだれ防止施設は、なだれが発生する恐れのある箇所に柵を設置したり、樹木を植えたりすることなどを指します。この結果、斜面の雪が移動するのを抑制するほか、積雪を均一にしてなだれの発生を防ぎます。

本数調整伐

本数調整伐は、過密になった樹木を伐採することで、森林の機能を回復する対策です。樹木の密度が高くなると、下層の植物に日が当たらず、土地がむき出しになります。本数調整伐は、こうして起こる表土の流出を防ぎます。

地すべり防止工

地すべり防止工は、地下水を取り除くなどして地すべりが発生しないようにする抑制工と、土塊の動きを止める抑止工を組み合わせた工法です。地すべりが起こりやすい箇所に実施し、被害の防止や軽減を図ります。

森林災害を防ぐために私たちができること

森林災害を防ぐための対策が進められる中、私たちには何ができるのでしょうか。取り組み方はさまざまありますが、3つのヒントを紹介します。

気候変動に対する取り組み

1つ目は、気温上昇を止めるための取り組みを行うことです。国連では、「気温上昇を止めるために個人でできる10の行動」として、次の取り組みを挙げています。

■気温上昇を止めるために個人でできる10の行動|国連

1.家庭で節電する

2.徒歩や自転車で移動する、 または公共交通機関を利用する

3.野菜をもっと多く食べる

4.長距離の移動手段を考える

5.廃棄食品を減らす

6.リデュース、リユース、 リペア、リサイクル

7.家庭のエネルギー源を替える

8.電気自動車に乗り替える

9.環境に配慮した製品を選ぶ

10.声を上げる

(引用元:いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。「個人でできる10の行動」国連広報センター)

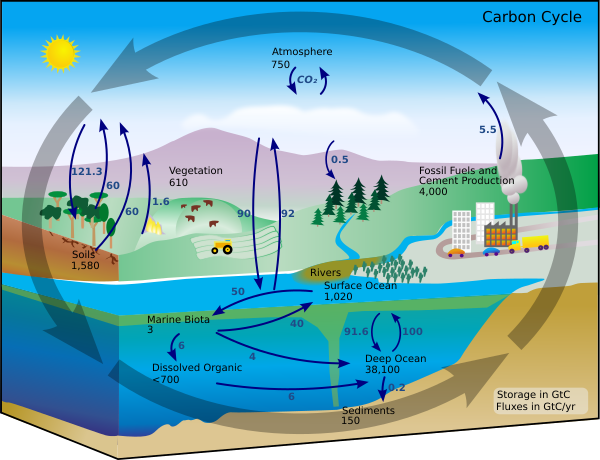

これらは、気候変動の原因といわれている二酸化炭素を減らすことを中心に作成されています。取り組みやすい内容もあるので、参考にしてください。

森林認証を受けた製品の購入

2つ目は、森林認証を受けた製品を購入することです。森林認証とは、適正に管理された森林に認証を与え、そこから生産される木材を使用した製品にラベルなどで表示する制度です。生物多様性や水と土壌を守る森づくりをする森林に与えられます。

森林認証にはいくつの種類がありますが、代表的な認証にFSC認証、PEFC認証、SGEC認証などがあります。マークは、紙袋、コピー用紙、飲料の紙パックなどに付けられています。

森林火災への注意

3つ目は、森林火災に注意することです。森林火災の多くは、不注意などの人為的な要因によるものです。2024年の林野火災のうち、焼損面積が10ヘクタールを超える火災は5件ありました。たき火や火入れなどを行う際は、火の取り扱いに十分注意する必要があります。

乾燥していたり、風の強かったりする日はたき火を避けます。また、周りに燃えやすいものを置かない、消火の準備を十分にする、その場を離れないなどの対策をします。

森林災害とSDGs

最後に、森林災害とSDGsとの関係を確認しましょう。森林災害は、これを防止する点から見ると、さまざまなSDGsの目標につながります。持続可能な森林の管理が行われれば、木材の生産・加工において雇用を創出するほか、空間を利用することで健康増進や環境教育にもなります。これらは、SDGsの各目標に広く当てはまります。

そして森林災害への対策や、被害を受けた森林の回復の面では、SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」に最も関連しています。

目標15「陸の豊かさも守ろう」

目標15「陸の豊かさも守ろう」は、持続可能な森林の管理や生物多様性の保護を掲げています。森林の保全と回復を行い、新規植林を増やすことも含まれています。

森林災害への対策は、持続可能な森林管理につながります。政府の治山事業は、森林が健全に育まれるための直接的な対策です。また、「私たちにできること」は、森林災害の原因の1つである気候変動に対処する間接的な取り組みとしてSDGsに貢献します。

まとめ

森林は、私たちの暮らしを守る大切な資源です。しかし、森林災害は日本をはじめ世界で毎年起きており、引き続き対策が必要です。特に、近年の気候変動による気温上昇は、森林災害に大きな影響を及ぼしています。

こうした状況の中、気候変動の原因である温室効果ガスの削減は、対策の1つとして有効と考えられます。「私たちにもできること」の3つのヒントなどを参考に、取り組みを始めてみませんか。

<参考>

「治山のしおり―国土強靭化に向けて―」林野庁

3-7 森林と自然災害 | 東京の森林 | 東京の木・森のしごと | 東京都産業労働局「木育推進事業」

令和5年度 森林・林業白書 全文(HTML版):林野庁

報道発表資料:令和6年は過去平均(統計開始以降)を上回る土砂災害が発生

LA近郊の山火事鎮圧 2日から入域規制を解除方針 復旧本格化へ | NHK | アメリカ

ブラジル・アマゾン森林火災に対する緊急援助|外務省

全国都道府県市区町村別面積調 | 国土地理院、「森林・林業統計要覧2023」1国民経済及び森林資源|林野庁

「治山のしおり―国土強靭化に向けて―」林野庁

資料:GLOBAL NOTE 出典:FAO

林野庁/山火事の直接的な原因にはどのようなものがあるの?:林野庁

令和4年度森林及び林業の動向 令和5年度森林及び林業施策|第211回国会(常会)提出

林野庁/林野火災発生情報:林野庁

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。