アフリカや東南アジアの植民地、大航海時代以後にヨーロッパ人が入植した南北アメリカ・オーストラリアでよく見られるモノカルチャー。効率よく大量の農作物を生産できるため、まるで工業製品のように育て、出荷することが可能です。

しかし、熱帯雨林を伐採して農園を作るため環境負荷が高い農業方法でもあります。さらには、モノカルチャーはごく一部の人だけに富が集中する貧富の差の拡大にもつながっています。

今回はモノカルチャーの歴史やメリット・デメリットを中心にまとめます。

目次

モノカルチャーとは?モノカルチャー経済とは?中学生でもわかるように簡単に解説

モノカルチャーを英語で書くと「monoculture」となります。これを分解すると、「mono(単一の)」と「culture(作物)」となり、日本語では単一栽培、または単作と訳されます。

つまりモノカルチャーとは、一つの作物のみを集中的に育てる農業を意味しています。

モノカルチャー経済とは?わかりやすく解説

モノカルチャー経済とは、国のお金の成り立ちが、特定の一つの農産物や鉱産物などの生産や輸出に大きく頼っている状態のことです。

これを「一次産品」といって、自然から取れてあまり加工されていない小麦、お茶、牛肉、木材、石油、鉄鉱石などが当てはまります。

モノカルチャー経済は、開発途上国で多く見られます。たとえばスリランカではお茶、キューバでは砂糖、サウジアラビアでは石油が有名です。こうした仕組みは昔の植民地時代に始まりました。

18〜19世紀にヨーロッパの国々が東南アジアや中南米、アフリカなどを植民地にして、自分たちに必要な作物をたくさん作らせ、原料を安く手に入れていたのです。

代表的な作物

モノカルチャーでは、以下のような換金性が高い農作物が大量に栽培されています。

- さとうきび

- コーヒー豆

- カカオ豆

- 茶

- 天然ゴム

- バナナ

- 綿花

- トウモロコシ

- 小麦

- ジャガイモ

- 米

これらの作物は、商品として市場に出荷される商品作物です。出荷された農作物は世界市場で取引され、各地に輸出されています。

モノカルチャーの歴史

モノカルチャーの歴史は、ヨーロッパ諸国による植民地支配と切っても切り離せない関係にあります。

植民地支配の中で成立した大農園(プランテーション)は、ヨーロッパ本国の需要を満たすため同じ作物を大量に栽培するモノカルチャーを実施します。プランテーションとモノカルチャーの歴史を見てみましょう。

| 時期 | 出来事・内容 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 16世紀(大航海時代) | ポルトガル人カブラルがブラジル北東部に到着し、ブラジル植民地化が始まる。1530年代からサトウキビのプランテーションが開始される。 | 植民地でのプランテーションの始まり。現地のインディオや後にアフリカの黒人奴隷を使い、低コストで砂糖を生産・輸出。砂糖は当時の世界貿易に組み込まれ、ポルトガルに富をもたらす。 |

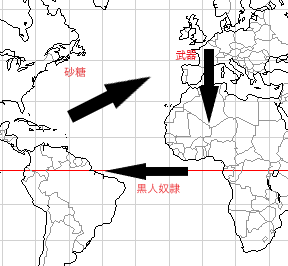

| 貿易構造 | 出来上がった砂糖はヨーロッパに輸出され、ヨーロッパ商人は武器と引き換えに奴隷を買い付け、プランテーションに送り込む三角貿易が成立。 | サトウキビのモノカルチャーが当時の世界貿易に深く組み込まれた。 |

| 19世紀後半(帝国主義) | 列強国(イギリス・フランス・ドイツ・ロシア・アメリカなど)がアジアやアフリカを武力で支配。現地の広大な土地にプランテーションを建設し、現地労働者を低賃金で酷使して作物を生産。 | 大企業が原料を安く大量に調達し、輸出する体制を構築。オランダはインドネシアで「強制栽培制度」を導入し、米不足や飢饉を引き起こすなど深刻な問題も発生した。 |

| 強制栽培制度 | 1830~1860年代、オランダがジャワ島で実施。米作地の5分の1でコーヒーやサトウキビのモノカルチャーを強制し、安価で買い上げた。 | オランダに莫大な富をもたらしたが、飢饉を誘発し1870年に廃止。 |

| 第二次世界大戦後 | アジア・アフリカ諸国が欧米諸国から独立し、欧米資本のプランテーションは国有化または制限される。 | プランテーション自体は多くが残り、モノカルチャー経済も続いた。天然ゴム(タイ・インドネシア・マレーシア)、バナナ(フィリピン)、カカオ豆(コートジボワール)、サトウキビ(ブラジル)などが今も輸出の柱。 |

16世紀:プランテーションでモノカルチャーがはじまる

モノカルチャーの歴史は大航海時代にさかのぼります。15世紀から16世紀にかけて、イベリア半島の西にあったポルトガルは、積極的に海外に乗り出していました。1500年、ポルトガル人のカブラルが、現在のブラジル北東部に到着。このことをきっかけに、ブラジルの植民地化が始まります。

1530年代、ポルトガル植民地のブラジルで、サトウキビ栽培のプランテーション※が始まりました。

ブラジルのプランテーションの場合、ポルトガル資本が現地に住んでいたインディオを安価に使用してサトウキビのモノカルチャーを行い、砂糖を生産します。

1570年代にはアフリカの黒人奴隷も労働力として使役されるようになりました。低コストで生産された砂糖はポルトガルに莫大な富をもたらします。*4)

出来上がった砂糖はヨーロッパに運ばれます。そして、ヨーロッパの商人はアフリカの部族長らに武器を売り、奴隷を買い付け、ブラジルやカリブ海に送り込みました。

こうして、サトウキビのモノカルチャーは当時の世界貿易に組み込まれました。

19世紀後半:欧米資本が近代的プランテーションをはじめる

19世紀に入ると、富を蓄えたヨーロッパ諸国は世界各地に進出し、武力を使ってアジアやアフリカを自国の植民地にしました。これを帝国主義※といいます。

欧米諸国の中で特に強い力を持った国は列強と呼ばれるようになりました。*6)世界史上で列強に数えられるのは以下の国々です。

- イギリス

- フランス

- ドイツ

- オーストリア・ハンガリー

- ロシア

- アメリカ

欧米列強は、アフリカの内陸部やインド・スリランカなどの南アジア、そして東南アジア諸国を次々に武力で支配し植民地とします。

植民地に乗り込んだ欧米企業は、広大な土地を確保して大農園を建設。現地労働力を低賃金で酷使して、商品作物を生産するモノカルチャーを展開しました。

中でも、オランダがインドネシアで実施した強制栽培制度※は現地の人々に大きな犠牲を強いました。

第二次世界大戦後:プランテーションの国有化

第二次世界大戦後、アジアやアフリカの国々は欧米諸国から独立を勝ち取りました。これにより、欧米資本が所有していたプランテーションの多くが国有化されたり、活動が制限されたりしました。

しかし、プランテーションが完全に解体されたわけでも、モノカルチャーがなくなったわけでもありません。モノカルチャーで栽培された商品作物は独立後も国の経済を支え続けました。

タイ・インドネシア・マレーシアの天然ゴム、フィリピンのバナナ、コートジボワールのカカオ豆、ブラジルのサトウキビ・コーヒー豆は、いまでも重要な輸出品であり、それらの作物を栽培するモノカルチャーは健在です。*8)

企業的農業の発展

ヨーロッパ諸国が、アフリカやアジアで行ったプランテーション以外にもモノカルチャーが行われている地域があります。それが、南北アメリカやオーストラリアです。これらの地域では、大規模な農家が機械を使って小麦などを大量に生産する企業的農業がおこなわれています。

広大な農地で飛行機や大型機械を使用して行う農業で、高い生産力を誇っています。企業的農業を行う事業者は生産力を武器として、市場で有利な立場に立ち、高い収益率を維持しています。*9)

モノカルチャー経済のメリット

これまでは、プランテーションや企業的農業などモノカルチャーを行ってきた欧米などの農業の歴史について整理しました。ここからは、モノカルチャーのメリットを3点とりあげます。

効率よく生産できる

1つ目のメリットは効率よく生産できることです。1つの土地で複数の作物を育てると生育時期や収穫時期にバラつきが出るため、非効率になります。対してモノカルチャーは、栽培する作物が一つであり、同じ栽培技術で育てることが可能です。

また、栽培に必要な肥料などの物資の種類も少なくて済むので、コストを安く抑えられます。資金を投入して機械化を進めると、さらに生産効率をアップできます。

こうした仕組みが作られたのは、モノカルチャーが本国の要求によって作られたからです。本国が必要としていたのは安価な原料供給地であり、その要求を満たすためモノカルチャーを実施して効率よく大量生産できるようにしたといってもよいでしょう。

高収益を上げられる

2つ目のメリットは高収益を上げられることです。モノカルチャーで栽培されるのは商品価値の高い作物(商品作物)ばかりです。中でもコーヒーやカカオ豆は嗜好品として人気があり、高値で取引されます。タイミングよく売却できれば大きな利益を手にできます。

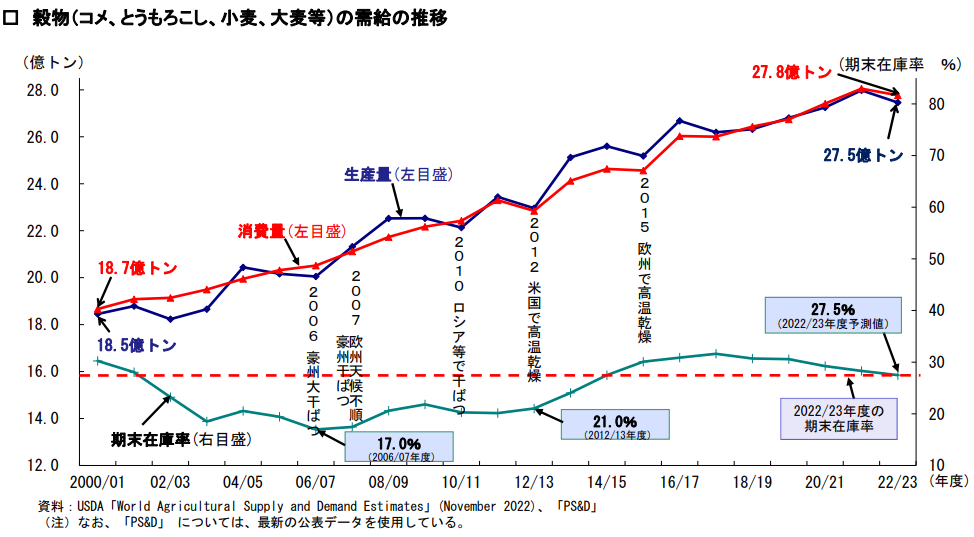

また、地政学的リスク※により価格が高騰した際も大きな利益を上げられます。2022年2月に始まったウクライナでの戦争は、小麦をはじめとする穀物価格の高騰をもたらしました。

アメリカを始めとする小麦のモノカルチャー事業者は、より高く売却できるタイミングを探っています。

安定した買い手がいる

3つ目のメリットは、安定した買い手がいることです。小麦や大豆、トウモロコシは食料・飼料として引く手あまたです。

2000年以降、穀物需要は増大の一途をたどっています。2017年以降は生産量と消費量がほぼ同じで、需給がひっ迫していました。そして2022年には、消費量が生産量を上回る事態となっています。

このように安定した取引先があるため、モノカルチャーで作物を大量生産をしても利益が出る構造となっています。

モノカルチャー経済のデメリット・問題点

作物を安く効率的に生産するのがモノカルチャーのメリットでした。しかし、そのメリットと引き換えに無視できないデメリットや問題点が発生しています。ここからは、モノカルチャーが抱える3つの問題点を整理します。

販売価格が不安定である

「高収益を上げられる」「安定した買い手がいる」といったメリットがある反面、販売価格が不安定で収入も安定しないデメリットがあります。

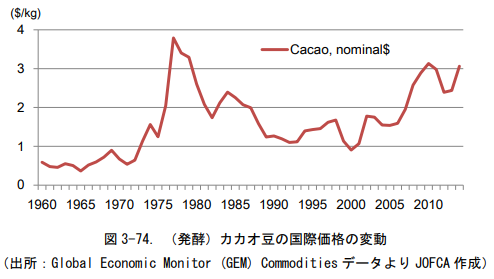

カカオ豆の価格を例として取り上げると、1960年代は1キログラム当たり0.5ドル前後で推移していたものが、1970年代後半に3.5ドルまで上昇します。その後、価格は1ドルから3ドルの間を変動し、なかなか安定しません。

東南アジアやアフリカのプランテーションで栽培されるモノカルチャー作物は嗜好品が多く、価格が安定しません。そのため、栽培している農家の収入が不安定になります。

企業的農業で栽培される小麦やトウモロコシも天候による収穫量の増減や、地政学的リスクによる価格高騰などがあり、価格が不安定です。

環境破壊の原因となる

2つ目のデメリットは環境破壊の原因となることです。モノカルチャーでは単一作物を効率よく栽培するため、森林を破壊したり、水資源を枯渇させたりするなど環境破壊が発生しやすいのです。

インドネシアやマレーシアなど東南アジア諸国のプランテーションを例に見ていきましょう。この地域では、アブラヤシのモノカルチャーが行われています。

アブラヤシを栽培する目的は、ヤシの実からパーム油をとるためで、農園の拡大が進められてきました。これにより、以下のような問題点をもたらしました。

- 熱帯雨林の伐採

- 煙害

- 生態系の破壊

- 先住民とのトラブル

アブラヤシのプランテーションを作るには、もともと存在していた熱帯雨林を全て伐採しなければなりません。それによって、熱帯雨林が減少します。煙害は森林火災や泥炭地※での火災によって発生します。

プランテーション開発時に行う野焼きも煙害の原因の一つと考えられます。

熱帯雨林の伐採や火災により、数々の野生動物が住み家を追われ生態系が破壊されてしまいます。そして、土地の所有権などをめぐって開発業者と先住民の対立が深まったり、先住民の文化が破壊されたりします。*15)

先進国に有利な価格になりがち

3つ目のデメリットは先進国の有利な価格になりがちなことです。たとえば、先進国の企業は開発途上国に対し技術や資金を提供する代わりに、その地でモノカルチャー栽培によって生産される農作物をすべて買い取るといった進出方法があります。

そうなると、農作物の価格は先進国企業によって決められるため、先進国に有利な価格に決められてしまい、開発途上国はいつまでたっても豊かになれません。

近年では、先進国と発展途上国の貿易を公平に行うべきだとするフェアトレードが行われるようになりましたが、先進国有利な状況に変化がありません。*16)

モノカルチャー経済から抜け出せない理由

モノカルチャー経済は「特定の産品に頼りすぎるのは危ない」とわかっていても、なかなか抜け出せない国が多いです。ここではその理由をわかりやすく紹介します。

他の産業を育てるお金や技術が足りない

モノカルチャー経済に依存する国々が多様化に踏み出せない理由の一つが、他の産業を育てるための十分な資金・技術・人材が不足している点です。

一次産品の輸出で得た外貨収入を本来であれば教育やインフラ、製造業などの基盤整備に回すべきですが、政治の不安定さや汚職によって効率的に使われない場合も少なくありません。

さらに資源価格の下落や国際市場の変動で国家財政が大きく左右されると、将来への投資に回せる余力はますます減ってしまいます。結果として既存の産業からの脱却が進まず、輸出に依存し続ける状況に陥ります。産業構造の転換には長期的な視点での計画と国際的な支援、そして国内のガバナンス強化が不可欠です。

世界の市場に大きく左右される

モノカルチャー経済では、特定の資源や農産物の輸出価格に国家の経済が大きく依存しているため、国際市場の価格変動が深刻な問題になります。例えば世界全体で供給過多になれば価格は下落し、輸出国の収入は一気に減少します。

加えて気候変動や自然災害、輸送コストの高騰など予期せぬリスクも多く、収益が安定しないのが特徴です。こうした不安定さは、将来的な産業多角化のための投資計画に大きなブレーキをかけます。

市場の変動に備えるための財政的なクッションや、多様な輸出先の確保、他分野への投資が必要ですが、輸出依存が強い国ほどその余裕を持つのが難しいのが現実です。

植民地時代の影響が残り続けている

モノカルチャー経済が根強く残る背景には、植民地時代に築かれた経済構造の影響があります。18世紀から20世紀初頭にかけて、多くの途上国は欧米列強の植民地となり、特定の産品を大量に生産・輸出する体制を強いられました。

独立後も、この単一産業依存型の経済基盤は根強く残り、教育水準の低さ、技術不足、政治の不安定さなどが新産業育成の大きな障害となっています。

また、長年の資源依存は汚職や利益の偏在を生み出し、国内の格差を広げてきました。これらの歴史的背景が、現在もモノカルチャー経済からの脱却を困難にしている要因です。安定した多様化の実現には、持続的な人材育成と制度の整備が不可欠です。

モノカルチャー経済に関するよくある質問

ここでは、モノカルチャー経済に関するよくある質問に回答します。

なぜアフリカにはモノカルチャー経済の国が多いの?

アフリカにモノカルチャー経済の国が多いのは、歴史的に植民地支配を受けていたことが大きな理由です。ヨーロッパ諸国はアフリカの土地を支配し、カカオやコーヒー、綿花、石油など特定の資源を大量に生産させ、自国に輸出していました。

その結果、独立後も一つの作物や資源に依存する経済構造が残り、他の産業を発展させる機会が限られてしまったのです。また、自然環境や気候が特定の作物の生産に適している場合も多く、結果としてモノカルチャー経済から抜け出せない国が多く存在しています。

安定した収入を確保するために多角化の取り組みも進められていますが、まだ課題も多いのが現状です。

モノカルチャー経済と単一栽培は何が違うの?

「モノカルチャー経済」と「単一栽培」は似ていますが、指す範囲が異なります。

単一栽培(モノカルチャー)は、一つの作物だけを集中的に栽培する農業の方法です。たとえば、広大な農地でコーヒーだけを栽培するのが単一栽培です。

一方、モノカルチャー経済は国全体の経済が一つの作物や資源に大きく依存している状態を指します。つまり、単一栽培は農業のやり方のことで、モノカルチャー経済は国の経済構造の問題を表しています。単一栽培が続くと、国の収入源も偏りやすくなるため、両者は深く関わりがあります。

農業以外にもモノカルチャー経済ってあるの?

モノカルチャー経済は農業だけでなく、資源産業でもよく見られます。たとえば、石油や天然ガスに依存している中東の国々やアフリカのナイジェリアなどが代表例です。

こうした国では、石油価格が下がると輸出収入が大幅に減り、経済全体が不安定になりやすいというリスクがあります。

農作物だけでなく、資源に依存している場合でも収入源が一つに偏ると同じ問題が起こるため、経済を多角化し、他の産業を育てることが重要とされています。観光業や製造業などを育てる動きも少しずつ進んでいます。

モノカルチャー経済とSDGsの関係性

モノカルチャー経済は、一つの作物や資源にたよって国の経済を支えている状態です。これに対して、SDGs(持続可能な開発目標)では、だれもが安心して長く豊かにくらせる社会を目指しています。

でも、モノカルチャー経済では天候の変化や価格の下落などで国の収入が大きく変わるため、人々のくらしが安定しないことがあります。

だから、SDGsを達成するには、モノカルチャー経済からぬけ出して、いろいろな産業を育てることが大切です。たとえば、農業だけでなく観光業やものづくりを発展させるなど、収入の柱をふやすことで、貧困をなくし、人々の仕事やくらしを守ることができます。

SDGs目標とモノカルチャー経済の関係

SDGsの中には「貧困をなくそう(目標1)」や「働きがいも経済成長も(目標8)」など、モノカルチャー経済の問題と関わりが深い目標があります。

一つの作物にたよっていると、病気や災害で収穫できないとすぐに収入がなくなり、貧困につながってしまいます。だから、いろいろな仕事を作ることや、地域の特産品をふやして海外にも売るなどの取り組みが大切です。

これにより、安定してお金をかせげる人が増え、みんなのくらしが豊かになります。

多様な産業でSDGsを目指す例

モノカルチャー経済からぬけ出すために、実際に行われている取り組みとして、農業のほかに観光業を育てる国があります。たとえば、コーヒー豆だけにたよっていた国が、きれいな自然や文化を活かして観光客を呼ぶことで新しい仕事を作っています。

また、フェアトレードで作物を公正な価格で売るしくみを作ることで、農家のくらしを守る努力もあります。こうした取り組みは、SDGsの目標を達成するためにとても大切です。

まとめ

今回はモノカルチャーやモノカルチャーに縁の深いプランテーション、企業型農業についてまとめました。

一つの作物を大量に栽培するモノカルチャーは経済的な効率を優先した仕組みで、植民地を支配してきた欧米の企業や現在の農園所有者に大きな富をもたらしてきました。

その一方、農家や労働者の収入が不安定になることや環境破壊の原因になること、先進国に有利な価格設定となり貧富の差の拡大要因になるなど無視できないデメリットを有しています。

今後はフェアトレードなどの取り組みを通じて貧富の差の拡大を抑えるとともに、環境負荷の高いモノカルチャー以外の農業を追求する必要があるのではないでしょうか。

〈参考・引用文献〉

*1)山川出版社『地理B用語集』一次産品

*2)環境用語集「モノカルチャー」2015年1月23日

*3)帝国書院『新詳資料 地理の研究』プランテーション農業

*4)世界史の窓「砂糖プランテーション」

*5)山川出版社『世界史B用語集』帝国主義

*6)浜島書店「アカデミア世界史」

*7)山川出版社『世界史B用語集』強制栽培制度

*8)帝国書院『新詳資料 地理の研究』プランテーション農業

*9)帝国書院『新詳資料 地理の研究』企業的農業

*10)三井住友DSアセットマネジメント「わかりやすい用語集」

*11)農林水産省「穀物の生産量、消費量、期末在庫率の推移」

*12)国際緑化推進センター「3.4 カカオ豆(フィリピン) – 77 –」

*13)共同通信アグリラボ「できるか需要拡大 国産小麦に期待 前田佳栄 日本総合研究所創発戦略センターコンサルタント」

*14)WWFジャパン「インドネシアの煙害(ヘイズ)問題、乾季に多発する泥炭火災について」

*15)ボルネオ保全トラスト・ジャパン「パーム油白書」

*16)千葉商科大学「【こどもにもわかりやすく】フェアトレードとは? 定義やしくみ、関連用語まとめ付き 」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。