「ボランティア」という活動については、ご存じどころか何らかの形で実践なさっている方も多いと思います。では「プロボノ」という言葉を耳にされたり、実行されたことはあるでしょうか。

プロボノは、ボランティアの一形態と言えますが、どのようなボランティアなのでしょう。

プロボノの概要、メリットやデメリットを解説した上で、参加する場合のこともまとめました。プロボノという社会貢献のあり方について、是非一緒に考えていきましょう。

目次

プロボノとは?プロボノ支援とは?

プロボノとは、ラテン語の “ pro bono publico “ の略語です。あえてカタカナ表記すれば、「プロー ボノー パブリコー」と読めるでしょうか。各語の意味は、

- pro:「~のために」という英語の for にあたる前置詞

- bono:「良いもの」「善」「利益」

- publico:「公の」「公共の」;英語の public の語源

となり、つなげて「公共善のために」と訳すことができ、各分野の専門家が、その知識やスキルを使って無償で取り組む社会貢献活動を指します。

プロボノとボランティアとの違い

プロボノは、「無償」という点ではボランティア活動の一形態と言えますが、社会人が仕事を続けながら、それまでに培った知識やスキル、経験を貢献活動に生かすと言う点に、大きな特徴があります。

プロボノ活動参加者は「ボランティア」と区別して「プロボノワーカー」と呼ばれることもあります。

日本で注目を集めたのは、災害時の支援活動においてです。特に2011(平成23)年の東日本大震災に際し、医療や看護、輸送、建築などの分野で専門家や関連組織の支援、つまりプロボノ活動が行われ、その後地方自治体との協力にも広がってきています。

参考:プロボノとは? メリットやボランティアとの違い、探し方などを解説(朝日新聞)

プロボノ支援とは?

プロボノ支援とは、ビジネスや専門職で培った知識やスキルを活かし、NPOや地域団体、社会的企業などの社会課題解決を目的とした団体に対して無償で提供する社会貢献活動を指します。

従来は弁護士など一部の専門職による公益活動が中心でしたが、現在ではIT、マーケティング、経理、広報など多様な分野のビジネスパーソンが参加し、活動の幅が大きく広がっています。

プロボノ支援は、個人での参加やチームでのプロジェクト型などさまざまな形態があり、団体の運営基盤強化や業務改善、情報発信支援など具体的な成果物の提供を通じて、持続的な社会的インパクトを生み出します。

また、プロボノワーカー自身にとってもスキルアップやキャリアの棚卸し、社会との新たなつながりを得る機会となる点が特徴です。

プロボノ活動の種類・例

プロボノには様々な活動形態があります。ここでは、代表的なものをご紹介します。

情報発信

当該者や団体の存在を広く知られるようにすることは、その後の活動にとても重要です。

プログラマーやデザイナーがスキルを生かし、Webサイトを構成したり、パンフレットを作ったりするほか、継続的な情報発信を効果的に行えるよう支援します。

資金調達(ファンドレイジング)

資金繰りは、NPOや地方自治体など社会貢献に取り組む団体の多くが頭を悩ませることです。クラウドファンディングや集まった資金の管理など、会計関連の知識・スキルで財政面を支えます。

業務改善

業務改善のニーズはさまざまです。経営・運営のマニュアル改善、業務フローの構築、タイムマネジメント、人員管理など多岐にわたります。豊富なマネジメント経験が求められる分野です。

事業戦略

主に新規事業の立ち上げや新製品の開発といった場面で求められるものです。

地域おこしのための独自ブランド商品の開発、以前あったものをリブランディングする、そのためのマーケティング立案などが行われています。

事例

以下では、プロボノ活動の事例で、支援内容の実際をご覧いただけます。

「川崎プロボノ部」は、課題を抱えているNPOや民間活動団体や自治会と、地域貢献を支えたいと考える専門家をマッチングすることを担っている、神奈川県川崎市の短期プロジェクトです。

2023年には、いくつもの団体が、前述した支援形態に関わるサポートを受けています。

プロボノのメリット

無償にも関わらず、近年プロボノ活動は大きく広がってきています。支援を提供する側、受ける側双方にメリットをもたらしているのです。

支援を受ける側のメリット

プロボノ活動を受け入れるNPO等の団体の1番のメリットは、人材の確保ができることです。

すでに知識やスキルを持っている人材ですので、改めて教育を行う必要も少なく、研修面での費用も抑えることができます。

また、1度関わった人材は、プロジェクト終了後もステークホルダーなどとして関わり続けてくれることも少なくなく、本事業が軌道に乗った後は有償でも業務を発注したいと考える団体もあります。

参加者のメリット

参加者の動機の第一は「社会貢献をしたい」です。特に自分たちが住む地域や生活に関わる貢献活動は、ワークライフバランスを整える上でも大きな意義を持っています。活動後の「社会貢献した」という充実感は参加者の1番の「収穫」と言えます。

また、プロボノ活動はチームで行われることが多く見られます。そのため、他の専門家や、同じ業種の専門家でも自分よりスキルの高い人と出会ったりする中で、多くの参加者が次のような点をメリットしてあげています。

- 自分のスキルを再評価できる

- 視野を広げることができる

- 人脈を広げることができる

- 次のステップへの足がかりを作れる

プロボノ活動は心情的な満足に留まらないのです。

企業のメリット

社会貢献を個人でなく、企業として行う場合もメリットがあります。

プロボノ活動で新たに培ったノウハウを持った自社の社員は、本業に戻っても大きな戦力になります。また企業の対外的評価も高まります。

2020年より企業としてプロボノ活動を展開している住友商事教育支援プロジェクトでは、

これまでの成果として

- 現場でのは臨場感は社員にたくさんの気付きをもたらした

- 関連自治体からの業務委託につながった

- 新しいプログラム開発につながった

などをあげています。

参考:東北プロボノプロジェクト事例集:経済産業省東北経済産業局,川崎プロボノ部2023活動事例紹介

プロボノのデメリット

プロボノ活動のデメリットについても整理しておきましょう。

もし自分が今の職業を続けつつプロボノプロジェクトに参加したら、と想定するとデメリットが自ずと見えてくるのではないでしょうか。

報酬が発生しない

プロボノ活動は基本的に無償で行われるため、金銭的な報酬は得られません。交通費や謝礼が支給されるケースもありますが、ほとんどの場合は自己負担となります。

そのため、活動の成果が数字や報酬として目に見えにくく、「自分の貢献がどの程度評価されているのか分からない」と感じることも少なくありません。

特に本業が忙しい時期や、活動が長期化する場合は、プロボノへのコミットメントを保つために「なぜこの活動をするのか」という目的意識が重要になり、自分のやりがいや社会貢献の意義を見失わないよう、事前に目的を明確にしておくことが求められます。

情報漏洩やノウハウ流出のリスク

プロボノ活動では、同業他社や異業種の人々と協働する機会が多くなります。その際、自分や所属企業が持つ専門的なノウハウや技術が意図せず外部に漏れるリスクが生じます。

また、プロボノ先の団体から得た情報も、適切に管理しなければ情報漏洩の原因となります。無償だからといって情報管理を疎かにすると、トラブルや信頼関係の損失につながる可能性があります。

活動を始める前に、情報の取り扱いや守秘義務についてしっかりと合意し、必要に応じて契約書を交わすなどの対策が不可欠です。

プロボノ活動をする際の注意点

デメリットを読んでいただくと、プロボノ活動をする際の注意点も見えてきます。整理していきましょう。

オーバーワークにならない活動

プロボノ活動のために本業がおろそかになってしまったのでは本末転倒です。

参加者はあらかじめ

- 稼働可能な時間帯・期間

- 関わる範囲

- スケジュールが変更された時の対応

等を自分で整理し、相手側に伝え、合意の上で活動することが大切です。

良質なコミュニケーション

プロボノ活動には多様な専門家が集まります。同じ領域の専門家でも、異なったビジョンやイメージを持って参加している方がいます。

また、参加者とNPO側の打合せは、多くは平日夜や休日に行われます。普段営利目的の企業活動をしている方は、「効率」という点で進めたかにもどかしさを感じる場合があるかもしれません。

だからこそ、少ない時間でも理解しあえるような良質なコミュニケーションが必要になります。専門家同士にも、NPO側と参加者の間にも、相手の思いを尊重し傾聴する姿勢が大切です。

団体とのミスマッチや役割の不一致

プロボノでは、自分の持つスキルと団体側が求めるスキルが一致しない「ミスマッチ」が発生することがあります。せっかく時間と労力をかけて参加しても、期待されている内容と異なる業務を任されたり、雑務が多くなってしまうこともあります。要としている内容と合わなければ、貢献度が十分に発揮できません。

また、プロボノの成果は数値化しにくく、どれだけ役に立ったかが分かりにくいという課題もあります。このため、活動の価値が十分に評価されず、やりがいを感じにくくなるケースもあります。

こうしたミスマッチを防ぐためには、事前に団体側と十分なコミュニケーションを取り、活動内容や役割分担、期待される成果を明確にしておくことが重要です。

プロボノの探し方・マッチングサイトはある?

では、プロボノに参加するにはどうしたらよいでしょう。ここではプロボノ活動の探し方を解説していきます。

プロボノ活動の探す方法は、大きく分けて次の3つにまとめられます。

| コーディネート・サイトで探す公的機関や自社のプロジェクトに応募する個別に発信されている活動応募する |

1つずつ見ていきましょう。

コーディネート・サイトで探す

ボランティアやプロボノ活動に関する情報を提供するプラットホーム的役割をしたり、参加希望者と支援を望む側とのマッチングをしたりする団体も増えてきました。

例えばその草分け的存在である「認定NPO法人サービスグラント」のサイトからは、上記のような進め方で、プロボノ活動への扉が開かれていきます。

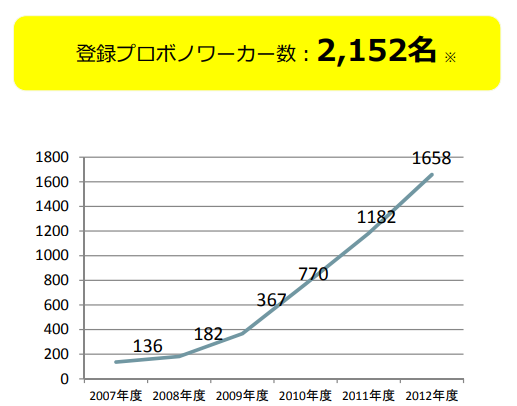

サービスグラントのサイト利用者だけを見ても、登録者数がかなり増えていることが分かります。また理解を深めるための説明会なども開かれています。プロボノ活動について総合的に知ることができます。

公的機関や自社のプロジェクトに応募する

前述の「川崎プロボノ部」は、自治体が推進するプロボノ活動です。地域のニーズに合わせて企画・運営されています。

また住友商事などのように、自社内にプロジェクトを持つ企業もあります。

自前のプロジェクトを持たなくても、「協賛」という形でプロボノ活動を推進している企業もありますので、まずはお住いの地域の自治体や企業・事業者をさがしてみることも、身近なプロボノ活動を探す方法の1つです。

個別に発信されている活動に応募する

SNSのホームページなどで個別に参加者を募集しているNPO法人もあります。ボランティアセンターなどで募集情報を得る方法もあります。

参加したいプロジェクトがあれば連絡を取り、打合せなどをしてから参加します。コーディネーターの役割も自ら担うことになりますが、自分の専門性や都合に合わせやすいというメリットもあります。

参考:ボランティア関係参考資料及びプロボノの現状と今後の展望(内閣府)

プロボノに関するよくある質問

ここまでプロボノについてお読みいただき、「自分もやってみたい」と考えてくださる方もいるかもしれません。ここからは、さらに関心を深めていただけるよう、よくある疑問に答えていきます。

スキルがないけどプロボノはできる?

専門的な知識やスキルとは、ライセンスや資格を持っていることとイコールではありません。経験によって得たノウハウもかなり有効です。また、プロボノはチームワーク活動ですので、専門家をリーダーとするチームに必要なサポートスタッフを募集するプロジェクトもあります。

プロボノ・プロジェクトも近年多彩になり、育児休業者の復職を支える「ママボノ」やシニア社員の退職後の生きがいを支援するプロジェクトなどが展開されています。

自分にできそうな分野について、プロジェクトを主催するNPOや、参加者を斡旋しているサイトに詳細を尋ねてみましょう。

弁護士の業界で浸透しているのはなぜ?

プロボノ活動は、アメリカの法曹協会が、高額な裁判費用を払えない低所得者に無償で法律相談を始めたことが始まりとされています。

その流れをくみ、今でも各国の法曹界では、プロボノ活動が義務付けられたり推奨されたりしています。

日本のほとんどの弁護士会では、国選弁護人を引き受けたり、無料法律相談を行ったりといった公益活動を義務化し、遂行できないときは負担金の支払いが課せられる場合もあります。

イギリスでは毎年「プロボノ週間」が推奨され、韓国では年間30時間のプロボノ活動が義務付けられています。

現在多くの業種に拡大しているプロボノですが、弁護士の業界に浸透しているのは、このような経緯があるからです。

搾取と言われることもある?

参加者の中に「やりがいの搾取」という言葉が使われることがあります。

ボランティア活動は元々無報酬です。それにも関わらず社会貢献をしたいと参加をする人々には、報酬は得られなくても「役に立った」という実績が積まれれば、成就感や満足感といった「報酬」に値するものを得ます。また広がった人脈などが無形の資産として残ります。

しかしそのようなものが得られない時はどうでしょう。特に専門性を持って貢献したいと参加した人々にとって、自らの意欲と専門性が生かされずに終わった場合、あるいは強要された場合、「やりがいが搾取された」という気持ちが生まれてしまうのです。

依頼する側のNPOや活動のファシリテーターは、参加者に丸投げしたり、「動員された」という気持ちを持たせたりしないよう、配慮すべきではないでしょうか。経費の面でも、ボランティア精神に寄りかかり過ぎた「自前」の押し付けは禁物です。

プロボノは報酬がもらえる場合もある?

プロボノは本来、専門的な知識やスキルを活かして社会貢献を行う無償のボランティア活動を指しますが、近年では交通費や実費、場合によっては一定の報酬が支払われるケースも増えています。

特に長期間にわたるプロジェクトや、専門性が非常に高い支援の場合、謝礼や報酬が発生することがあります。

ただし、一般的には営利目的ではなく、社会貢献やスキルアップを目的として活動することが多いため、報酬の有無や金額は案件ごとに異なります。事前に条件を確認し、納得した上で参加することが大切です。

プロボノ支援とは?

プロボノ支援とは、弁護士や会計士、ITエンジニアなど、各分野の専門家がその知識や経験を活かして、NPOや社会的企業、地域団体などの課題解決を無償または低額でサポートする活動を指します。

具体的には、法律相談や会計処理、ウェブサイト制作、経営アドバイスなど多岐にわたります。プロボノ支援は、受け手となる団体の成長や社会課題の解決に貢献できるだけでなく、支援する側も新たな経験やネットワークを得られる点が大きな魅力です。

ボランティア休暇は取れる?

ボランティア休暇は社会貢献活動休暇とも呼ばれ、従業員がボランティア活動に参加するために付与される休暇です。法定休暇ではなく企業が任意に設定する法定外休暇です。

令和4年度現在の導入状況は、「予定」「検討」を含めてもまだ4分の1に満たない結果となっています。

しかし、災害救助や復興支援活動などでボランティア活動の有効性を認める声が大きくなり、国側も事業主に対してプロボノ活動の許可を奨励するようになりました。

またこの休暇制度を導入している企業の多くは有休も認めており、今後の広がりが期待されています。

出典・参考:ボランティア休暇制度 導入事例集 2017

プロボノとSDGs

最後にプロボノとSDGsの関連をみていきましょう。

プロボノ活動の領域は多岐に渡ります。各領域の目標・活動内容によって、関わるSDGs目標も異なってきます。しかしどの領域にも一貫して関わるのは、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」です。

この目標は19のターゲットを含んでいます。その17番目には

| さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略にもとづき、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励し、推進する。 |

とあります。

プロボノワーカーの持つ貴重な人的資源である専門性と経験は、まさにこの目標達成の基盤です。そして支援を求める側と連携して様々な活動を進める姿は、「効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップ」が推進されている姿です。

目標17の他のターゲットには、「すべての国々、開発途上国への支援」という文言がよく使われています。

今回は日本国内のプロボノ活動を中心に解説しましたが、新興国対象のプロボノ活動をコーディネートする団体も出てきています。より多くの人、地域を巻き込むことで、プロボノ活動はさらにこの目標達成に貢献することになると言えます。

参考:国連WFP協会をBCGが支援 戦略策定に「プロボノ」活動で

まとめ

今回は、プロボノについて、活動の概要、メリットとデメリット、参加する場合の注意点や参加先の探し方などを解説してきました。

知識やスキル、経験を活かして社会貢献することは、「誰も取り残されない」社会の構築に携わることです。

そしてそれは、心情的な満足感だけでなく、新しい人脈をつくったり、それまでのスキルをさらに向上させたりと、自分の今後にプラスの面も多くあります。

自然災害の被災地、労働人口減少の著しい地域等など、支援を求めている方や地域はまだまだあります。ボランティア休暇が普及し、多くの方々がプロボノ活動に参加しやすい状況になることが期待されます。

<参考資料・書籍>

プロボノとは? メリットやボランティアとの違い、探し方などを解説(朝日新聞)

コトバンク

町内会・自治会の – 情報発信は

「川崎プロボノ部」概要

住友商事 教育支援プロボノ | サービスグラント

東北プロボノプロジェクト事例集:経済産業省東北経済産業局

川崎プロボノ部2023活動事例紹介

認定NPO法人サービスグラント

プロボノの現状と今後の展望(内閣府)

ボランティア関係参考資料(内閣府)

ボランティア休暇制度を 導入しましょう(厚生労働省)

令和元年度従業員のボランティア活動支援のすすめ(厚生労働省:2020年3月)

ボランティア休暇制度 導入事例集 2017(厚生労働省)

国連WFP協会をBCGが支援 戦略策定に「プロボノ」活動で

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。