日本では当たり前に蛇口をひねれば安全な水が出て、清潔なトイレがたくさんあります。

世界全体で見るとそれはとても特別なことだと知っていますか?

世界人口の1/3にあたる20億人もの人々が安全な飲み水を飲めていません。

安全な水を飲めないことによって多くの問題が生じ、命を落としてしまう人もいます。

この記事では、SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」を詳しく掘り下げ、世界で起きている水に関する問題点や現状、改善に向けての取り組み事例、さらにわたしたちにできることをお伝えします。

まずは目標の概要を確認していきましょう!

目次

SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」とは

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」とは、全ての人の健康を守るため安全な水とトイレを利用できる環境を整え、それを持続的に管理していけるようにしようというのが大きなテーマに掲げられている目標です。

現在、全世界の40%の人々が水による何らかの問題を抱えており、深刻な水問題に直面しています。

特に水不足は、干ばつや集中豪雨などの気候変動によって今後も拡大すると懸念されており、地球規模で水問題を解消する必要があります。

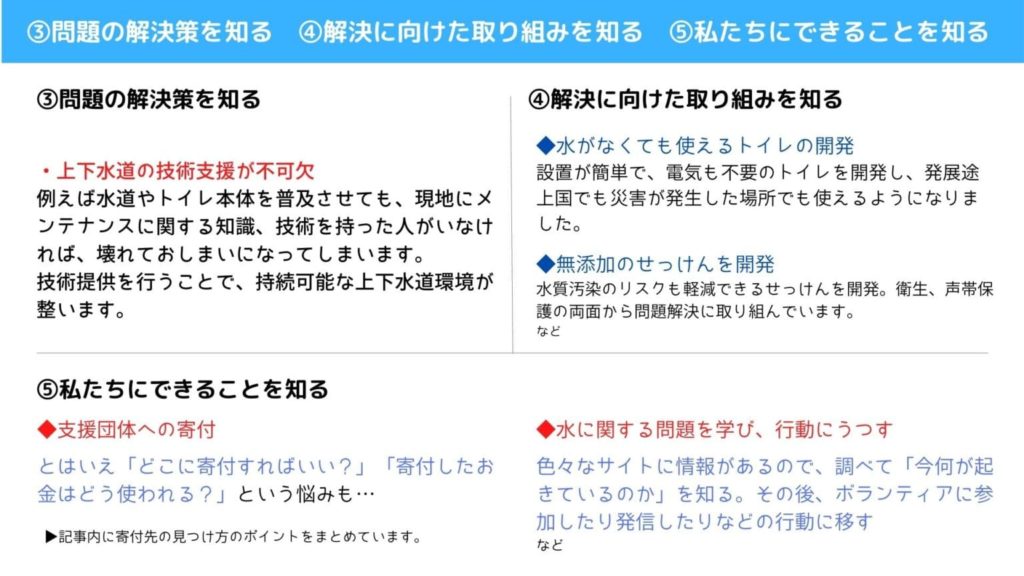

SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」の押さえておきたいポイントをイメージ画像で確認!

キーワードは飲み水・トイレ・生態系の保護

世界・日本の現状:驚き!日本も水不足問題を抱えている

水に関する問題の解決策や取り組み、私たちにできることを知ろう!

SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」のターゲット

すべての人の健康を守るため安全な水とトイレを利用できる環境を整えるために、SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」では8つのターゲットが設定されています。

| ターゲット | |

|---|---|

| 6.1 | 2030年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。 |

| 6.2 | 2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。 |

| 6.3 | 2030年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物や物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加により、水質を改善する。 |

| 6.4 | 2030年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 |

| 6.5 | 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 |

| 6.6 | 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。 |

| 6.a | 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 |

| 6.b | 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。 |

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」は、すべての人が安全な飲み水を手にでき、トイレを利用できることだけではなく水不足問題や水質問題などの水に関わる問題を解決する内容です。

では、なぜSDGs目標6が必要とされているのか世界の現状からみていきましょう。

なぜ、SDGs6が必要なのか?世界が抱える水に関する問題点から考える

SDGs6のキーワードはこちらの4つです。

- 世界には安全な水を飲めない人がいる

- 自由にトイレに行けない人がいる

- 手洗いなど清潔に保つ文化がない

- 上下水道が整えられていないため水質汚染リスクがある

すべての人が安全な水を利用できることは基本的人権のなかの1つですが、水に関する問題を抱える地域では、

- 安全な水が得られず健康を害してしまう

- 最悪の場合命を落としてしまう

- 水汲みは子どもたちの仕事であることが多いため、教育を受けられない

など、さまざまな困難に直面しており、水に関する問題を早急に改善する必要があります。

SDGsが考える安全な水とは

SDGsでは、2015年に設定された各国の飲み水やトイレの状況を把握するための細かな定義をベースにターゲットを設定しており、この目標で言う「安全な水」とは、「安全に管理された水」のことです。

安全に管理された水

自宅にあり、必要な時に入手でき、排泄物や化学物質によって汚染されていない水源から得られる水。

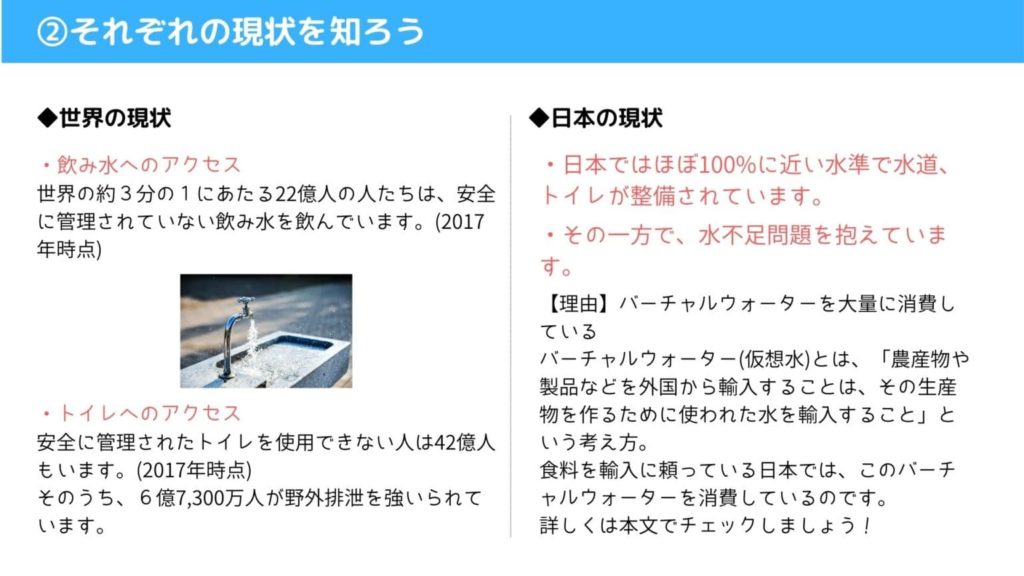

世界にはこの安全に管理された水を確保できない人口が約22億人もいます。

また、トイレについても同様の定義があり、SDGsでの安全なトイレは「安全に管理された衛生施設(トイレ)」を指します。

安全に管理された衛生施設(トイレ)

排泄物が他と接触しないように分けられている、あるいは、別の場所に運ばれて安全で衛生的に処理される設備を備えており、他の世帯と共有していない、改善された衛生施設(トイレ)

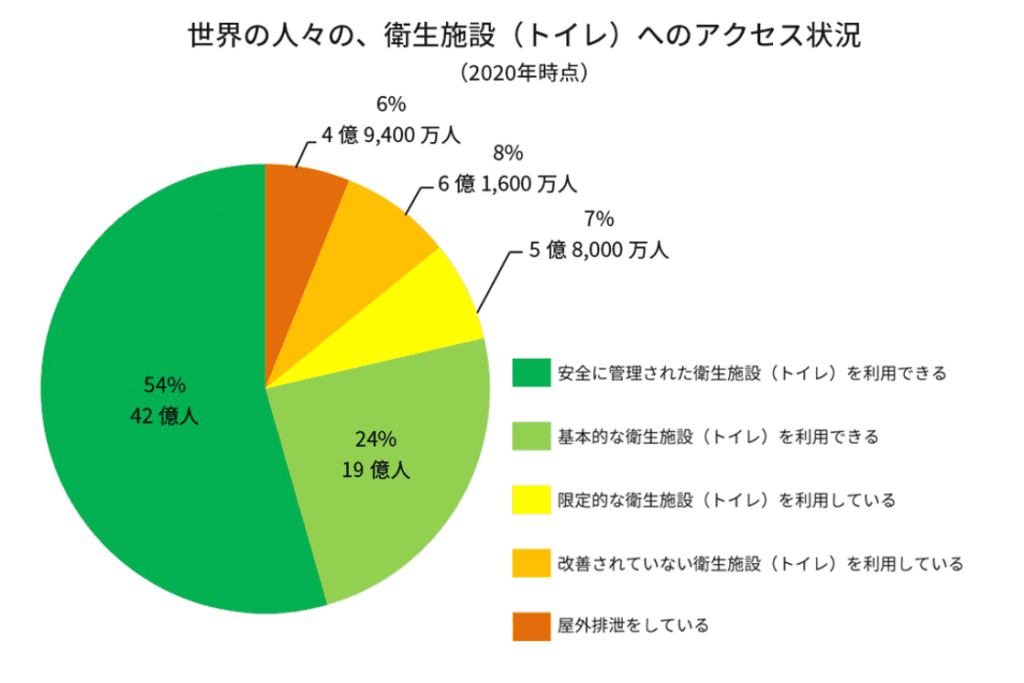

この安全に管理された衛生施設(トイレ)を利用できない人は約42億人です。

このように、世界では水に関する問題を抱えた人々が多く存在しています。そこでSDGs6「安全な水とトイレを世界中に」の達成を目指すことで、より持続可能な社会が実現すると考えられているのです!

世界の水に関する現状・課題

世界中で深刻な安全な水や管理されたトイレが不足していることを説明してきました。

この章では世界の現状について詳しく説明していきます。

安全な飲み水を飲める人や水問題が引き起こす女性や子どもへの影響そして、気候変動はどのように関係してくるのか詳しく説明していきます。

水不足問題

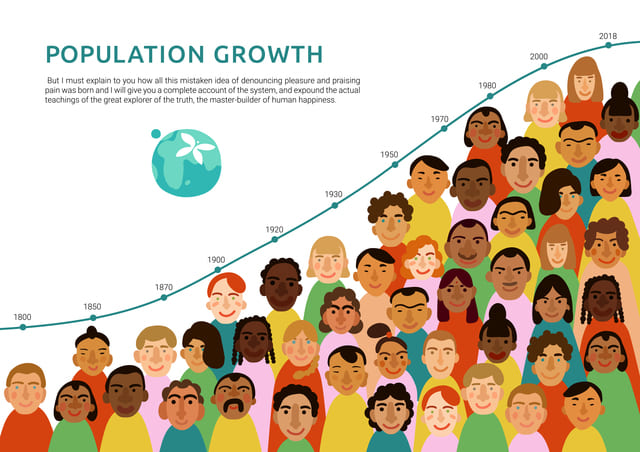

本来地球上には安全な水を確保できるだけの淡水が存在していますが、その一方で近年の人口増加にともない、世界では水不足が懸念されているのです。

現在地球上には約14億立方メートルの水があるといわれています。壮大な数字ですが、簡単に言うと地球の70%が水で覆われています。

その中でわたしたちが生活に使える水はわずか0.01%とごくわずか。

そのわずかな水資源が世界全体を支えているのですが、この0.01%の水資源が「汚染」と「人口増加」によって水不足の危機に陥っているのです。

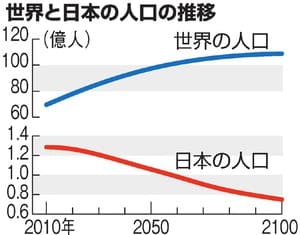

日本では人口不足が懸念されていますが世界全体では増加傾向にあり、2050年までに予想される人口は97億人、2100年には110億人に達するといわれています。

特に水使用量が増加している地域は経済発展が進むアジアですが、アフリカや中南米でも今後、水使用量が増えることが考えられます。

人口増加、経済発展が進むとなぜ水不足に陥るのか。生活に関わる製品のほとんどは水を利用して作られます。

人口が増え、豊かな暮らしを求める一方で必要となる水も当然多くなります。とはいえ前述の通り地球上で利用できる水はわずか0.01%であるため、必然的に水不足が起きてしまうのです。

命に関わる様々な課題

もう少し踏み込んで見ていきましょう。

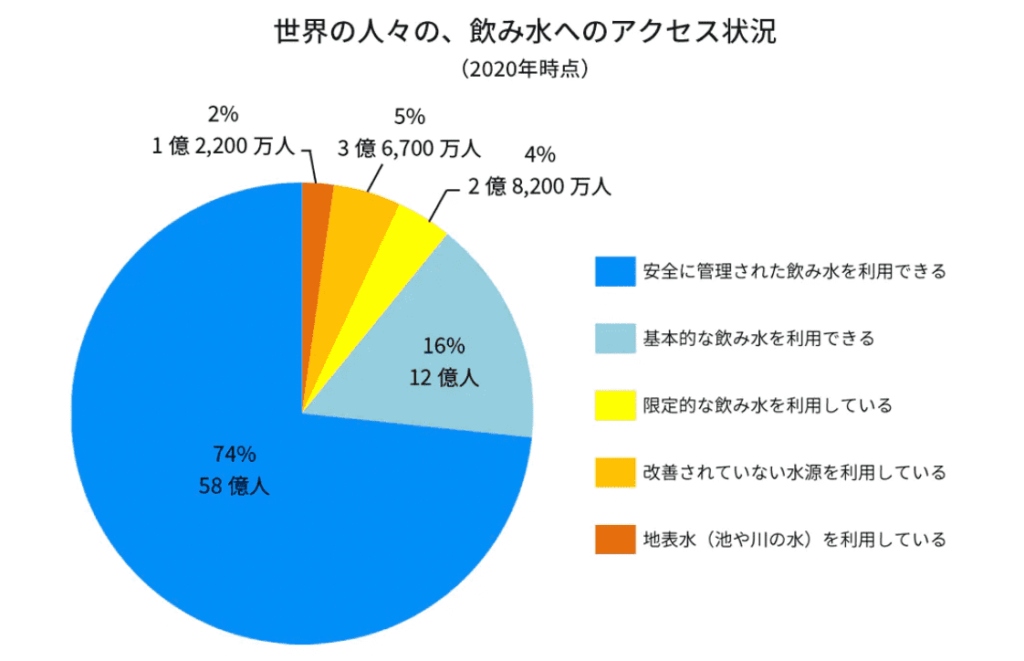

安全な水にアクセスできる人の目安

グラフからもわかるように、世界の約3分の1にあたる20億人の人たちは、安全に管理されていない飲み水を飲んでいます。

水問題は、特に女性や子どもへの影響が大きい

安全な水が手に入らないということは赤痢やコレラなど感染症を引き起こし、命を落とす可能性も高くなります。

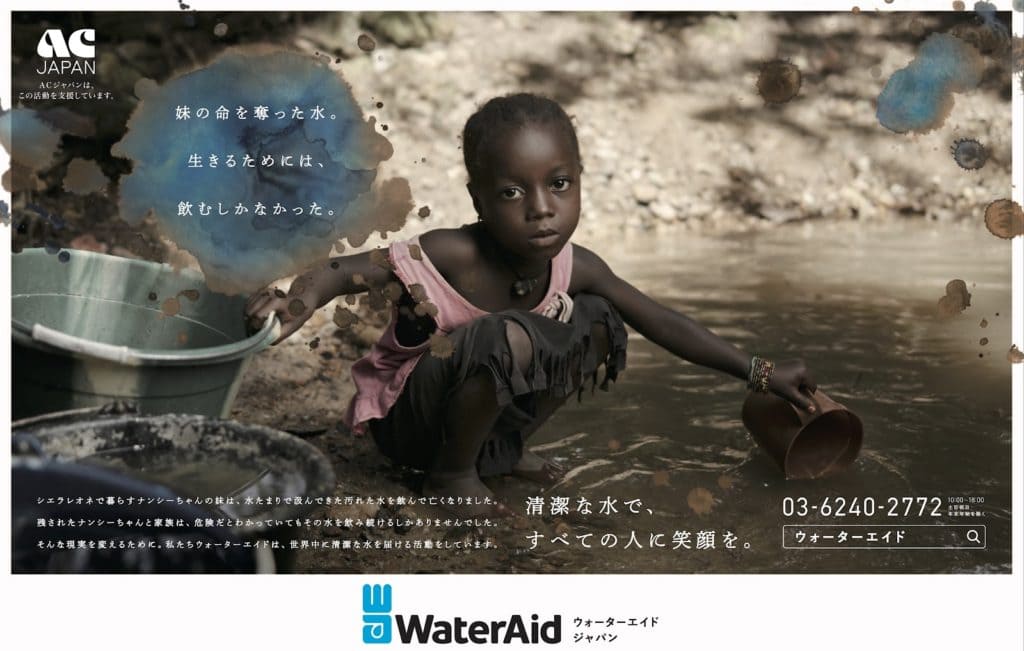

イメージしやすい例として、ACジャパンとウォーターエイドの制作したCM「ナンシーちゃんの妹の命を奪った水」があります。

【概要】

アフリカ西部のシエラレオネに住むナンシーちゃんの妹は、汚染された水を飲んだことで命を落としました。

しかしナンシーちゃんの家族は生きるためにその水を飲むしかないのです。

また、飲み水へのアクセスが困難な地域では、家から何キロも離れた場所へ水を汲みにいっています。例えばエチオピアでくらす9歳の女の子は、家の水汲みの手伝いで4km離れた井戸まで歩くのです。

水を汲み終え帰宅する頃には疲れ切ってしまい、学校に行くこともできません。このように、飲み水へのアクセスが困難になることで、教育への弊害もでてしまうのです。

世界中にはこうして、安全な水を手に入れることができないことで、様々な影響を受ける子どもたちが多くいます。

気候変動による異常気象で世界の水が足りなくなる

人口増加以外にも、現在地球上で起きている気候変動起因の異常気象による水不足が懸念されています。

気候変動の影響は水源、給水システムに大きく影響を与え、日々のくらしで最低限必要な水すら確保できない状況になってしまいます。

ウォーターエイドの報告(※1)によると、異常気象をストップすることが人々の生活を守るカギだと示しています。

ウォーターエイドが活動しているマリ、ニジェール、インド、バングラデシュ、エチオピアなどの開発途上国では、異常気象による打撃を受けており、その影響で健康被害や経済的困難に苦しんでいるのです。

現在、安全な水にアクセスできない人は21億人といわれていますが、気候変動によって2050年には世界人口の約半分に膨れ上がると予想されています。

砂漠化も水問題に関係している

干ばつにより現在砂漠化は乾燥地域を中心に起きています。

砂漠化は水問題に直結するだけではなく農作物が育てにくい土壌環境をうみ、農作物の生産量を下げる悪循環を生み出します。

砂漠化がさらに進行した場合、水不足がより多くの地域や人に広がる可能性が高いです。

水問題の解決のためにも砂漠化に対処することが求められています。

日本の水に関する現状・課題

ここまで世界の現状を見てきましたが、水の衛生管理設備が整っている日本ではあまり想像しにくいものです。

しかし、実は日本でも水に関する問題を抱えているため、ここでは現状や課題を見ていきましょう。

世界の水が足りなくなる?!「水ストレス」の現状

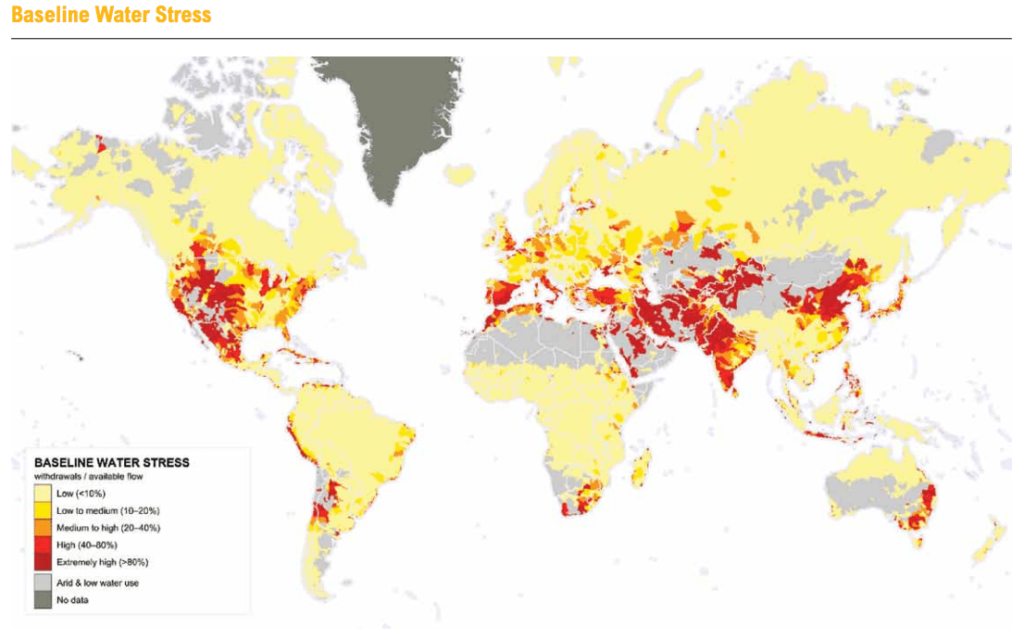

水不足を表す代表的なものとして「水ストレスマップ」があります。

水ストレスとは、「人口一人あたりの利用可能水資源量」を表し、1人当たり年間使用可能水量が1700トンを下回り、日常生活に不便を感じる状態を指します。具体的な数字で例えると、1日2リットルのペットボトル約6本以下で生活することと同じです。

上の図の赤い地域は、水の需要が多くひっ迫していることを示します。

マップで見ると、水ストレスが大きい地域は東アジア、アメリカ東海岸など人口密度が高くなっていますが、日本でも赤くなっていることがわかります。

では、なぜインフラが整っている日本でも水に関する問題を抱えているのでしょうか。

その理由として次に説明するバーチャルウォーターの問題点が考えられます。

バーチャルウォーター(仮想水)とは

みなさまはバーチャルウォーターという言葉をご存知でしょうか。

バーチャルウォーター(仮想水)とは、「農産物や製品などを外国から輸入することは、その生産物を作るために使われた水を輸入すること」という考え方です。

もう少しわかりやすく説明しましょう!

日本はたくさんの品物を海外から輸入しています。

日本が輸入している品目で全体の10%を占めるのが、原油などの鉱物性燃料、工業用の原料となる銅や鉛、アルミニウムです。

食品に至っては輸入に頼っているものが多く、とうもろこしはアメリカ、ブラジル、アルゼンチンから、小麦はアメリカ、カナダ、オーストラリアから98%を輸入しています。

環境省によると、1kgのとうもろこしを栽培するためには1,800リットルの水が必要です。とうもろこしを食する牛肉は、1kg生産するのに約2万リットルの水を必要とします。

つまり、日本がとうもろこしを大量に輸入することは、生産にかかった水を輸入することと同じなのです。

私たちの手元に届いた時点では、ひとつの商品にどれだけ水が使われたかは記載されることはありません。しかし、その背景には生産国の水を間接的に消費しているるのです。これを知るためにバーチャルウォーター(仮想水)が役立ちます。

身近な食品でバーチャルウォーターを表すと下記の通りになります。

- カレーライス1杯 ペットボトル2190本分

- 牛丼1杯 ペットボトル3780本分

- コーヒー1杯 ペットボトル420本分

上記の例のように、私たちが毎日どれくらいのバーチャルウォーターを使っているのか知るための計算ツールがあるので、是非チェックしてみてください。

バーチャルウォーターを減らす取り組み

バーチャルウォーターを減らせば水不足の改善につながるため、現在、世界中が意識すべき課題となっています。

すでにファッション業界では、衣類の生産工程で使用する水を25%削減する取り組みが行われ、さらに使用した水の80%以上を再利用可能にすることを成功させました。

また、食品ロスを削減することもバーチャルウォーターを減らすことにつながります。

日本の食品廃棄は毎年1,900万トンにもおよびます。つまり、バーチャルウォーターの無駄遣いが起きているのです。

消費者は必要な分だけを買う、国産のものを買うということを意識するだけでも食品ロスとバーチャルウォーターの無駄遣いを減らすことができます。

世界のトイレに関する現状・課題

続いては、世界のトイレに関する現状や課題を見ていきましょう。

まずは、衛生設備を利用できていない人口が多い国トップ3です。

1位 インド

2位 中国

3位 ナイジェリア

インドは世界第2位の人口ですが、最低限の基本的な衛生設備を利用できない人口は56%と半数以上におよび、3億5,500万人以上の人々がトイレを利用することができずにいます。

たとえトイレがあったとしても、利用するために地球4周分の列を並ぶことになるといわれるほどトイレ不足が深刻化しています。

トイレを使えないことで発生する問題点は主に3つです。

- 野外排泄

- 排泄時による感染症

- 野外排泄時における女性や子どもの危険

では詳しく見ていきましょう。

世界の6億7,300万人が野外排泄をしている

ユニセフによると、2017年時点で世界で42億人が衛生管理の行き届いたトイレを使用できていません(※2)。その中でも6億7,300万人がトイレにアクセスすることができず野外排泄をしています。

2020年時点で、グラフの赤とオレンジの部分の、15%近くの人々が衛生的なトイレを利用できていません。

2000年以降、世界のトイレ事情は改善されつつありますが、実際にトイレが自宅付近に設置されても使用されていないという報告もあります。

その理由としては管理の面倒さ、維持する費用が心配、結局のところ野外排泄の方が楽という考え方があり、こうした問題は人々の衛生面についての考え方を変える必要があります。

インドでは2014年、この状況を改善するために「スワッチ・バーラト」という野外排泄をゼロにするための政策が提唱されました。

しかし提唱から5年たった2019年、設置されたトイレを実際に使用している人は少ないようで、インドのNGOによると、農村部では未だに人口の45%が屋外排泄を続けているとの調査結果があります。

野外排泄による健康リスク

野外排泄による健康リスクも深刻です。

世界では年間で200万人の子どもたちが下痢性疾患で死亡しています。下痢性疾患は予防も治療も可能な病気にもかかわらず5歳未満の子どもの死因の第2位です。

2017年世界のトイレ状況によると、エチオピアでは毎年8,500人の5歳未満の子どもたちが下痢性疾患によって命を落としているのです。

参考:Water Aid

実はこの下痢症は、世界の子どもたちの死亡原因第1位となっていて、そのほとんどが糞便に含まれるバクテリアが生活用水に混入したり、その土壌で育った作物を体内に侵入し感染しています。

またトイレ不足による不衛生な環境は、妊娠時や出産時の合併症を起こしやすく、生まれてきた赤ちゃんが感染症になり死亡したケースも報告されています。

加えて、これらの地域では手洗いも満足にすることができません。

そのため、安全に管理されたトイレの普及を目指すとともに、清潔な水やせっけんでの手洗いの必要性を浸透させる必要があります。

乳児死亡率とは?世界ランキングと日本が低い理由、私たちにできること・SDGsの関係

乳児死亡率とは?世界ランキングと日本が低い理由、私たちにできること・SDGsの関係  サラヤ株式会社|社会課題に寄り添い解決する商品開発で、明るい未来を創る

サラヤ株式会社|社会課題に寄り添い解決する商品開発で、明るい未来を創る夜間の野外排泄による女性や子どもたちへの身の危険のリスク

女性や子どもたちにとって特に夜間の野外排泄は身の危険も伴います。

インドのトイレ整備の報告(※3)によると、農村部で発生する性被害の75%は野外排泄時に発生していると報告されています。

また思春期の女学生の場合、野外排泄による被害を恐れ学校を休む日が増え退学するケースもあるといいます。

このようにトイレが利用できないことで、、教育を受ける権利にまで影響を及ぼすのです。

SDGs6を達成するための具体的な解決策

ここまで世界・日本の水やトイレに関する課題を見てきました。では、解決策はあるのでしょうか?

解決策①上下水道の設備を整える必要がある

SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」が対象としている安全な水の対象は「上水」と「下水」の両方です。

- 上水

飲み水として利用できる水、またその水を供給する設備 - 下水

雨水、生活排水、産業排水などの汚水。

開発途上国ではインフラが整っていない地域が多く、下水処理設備が不十分であったりトイレが整備されていなかったりなど衛生面で問題があり、それぞれの環境に応じて排水に関する設備を整える必要があるのです。

そして子どもたちの死因第1位の下痢性疾患においては石鹸と衛生的な水での手洗いで40%以上も感染を予防できると指摘されているので、下水に合わせて上水の連動がゴールへの糸口となります。

またインドの事例のように、トイレを設置した後も継続的に使用できるように衛生面への考え方を変えていくコミュニティ作りが重要となります。

解決策②衛生に関する教育が必要

衛生面への考え方を変えるコミュニティを作るためには、日頃からの教育も重要です。

現在、衛生設備が整っていないことで、現地の人々は、

- 手洗いの重要性

- トイレを使用する意味

などを知らない傾向にあります。インフラ設備を整えることと同時に、人々に衛生に関する啓発活動を継続していく必要があるでしょう。

SDGs6目標達成のために私たちにできること5選

ここまで世界や日本の水問題を紹介してきましたが、私たちにできることは何があるのでしょうか。

ここでは、個人でできる取り組みを紹介します。

①寄付でトイレの設置を応援しよう

私たちにできることの一つに寄付があります。

世界には、トイレのない生活を送る人がまだまだたくさんおり、そのような地域では、屋外排泄をするしかなく、不衛生な状態が続いているのです。(屋外排泄を行っている人数は、6億7,300万人にもなるとユニセフ協会から発表されています。)

屋外排泄は細菌が体内に入ったり、周辺の水が不衛生なものになったりするため、特に子ども達はひどい下痢に襲われ、最悪の場合命を落としてしまうこともあります。

このように清潔なトイレを設置することは、不衛生な水の発生を防ぎ、衛生環境を整えることにもつながるのです。

ここでは、トイレや水を世界中に届けようと活動をしているNGO・NPO団体をご紹介します。

ウォーターエイドを支援しよう

ウォーターエイドは、水と衛生を専門とした国際NGOで、世界34ヵ国で子供たちへの衛生教育や水ポンプ・トイレの設置を行っています。

さらに、設備を使い続けるためのシステムや修理ができる人を育てる人材育成も行っていて、壊れて直し方がわからずに長い間放置されることを防げます。

ウォーターエイドの支援方法は、公式サイトにアクセスし寄付をするだけです。

公式サイトでは、毎月定額寄付をする方法や単発で寄付する方法などを用意しています。決済方法に、クレジットカードが使えるのでその場で送ることも可能です。

ぜひ一度公式サイトを訪れてみてくださいね。

Napiaの製品を購入してユニセフへ寄しよう

トイレットペーパーなどを販売するNapiaでは、ユニセフと協力して「千のトイレプロジェクト」を実施しています。

私たちがNapiaの対象商品を購入することで、売り上げの一部がユニセフに寄付され、東ティモールのトイレを作る支援へとつながる仕組みです。

プロジェクトは毎年11月1日〜1月31日まで開催され、その期間にトイレットペーパーやティッシュペーパーを買うことで参加できます。

ぜひ、対象商品をチェックしてみてください。

②水を節約しよう

水の節約も個人ができることです。ここでは、節水に関するヒントとなるような情報を紹介します。

節水に便利!道具を使って家の水を節約しよう

水は気をつけていても、うっかり出し過ぎてしまうこともありますよね。そこでおすすめなのが節水のアイテムを使うこと。日頃の流水量を調整して、節水を心がけしましょう。

少量の水でいつも通りの水圧を可能にするシャワーヘッドは、快適且つ節水につながるアイテムです。

おすすめは、最大80%もの節約につながる日丸屋製作所が作るシャワーヘッド。止水ボタンや角度調整もできるため人気の商品です。

洗い物や洗面台の蛇口も水量が気になるところ。水量が多くて飛沫が飛ぶのが気になる人も少なくありません。

そんな悩みから開放してくれるのが、節水泡沫器です。取り付け方法は蛇口の先を交換するだけなので手間がかかりません。

タンクに入れるだけで、トイレの水を少なくする節水リングもおすすめです。タンクに入れたリングの重みで水が出たと認識し、早く蓋が閉まります。

このようなアイテムを使えば、ストレスなく水を節約することができるので、試してみてはいかがでしょうか。また、節水することは水だけでなく、エネルギーも削減できるため、次で詳しく見ていきましょう。

水は浄水場や下水施設で処理したり、供給するためにポンプで汲み上げるなど、多くの場面でエネルギーを要します。つまり、節水でこれらのエネルギーも削減できればCO2の削減となり、地球温暖化防止に貢献できるのです。

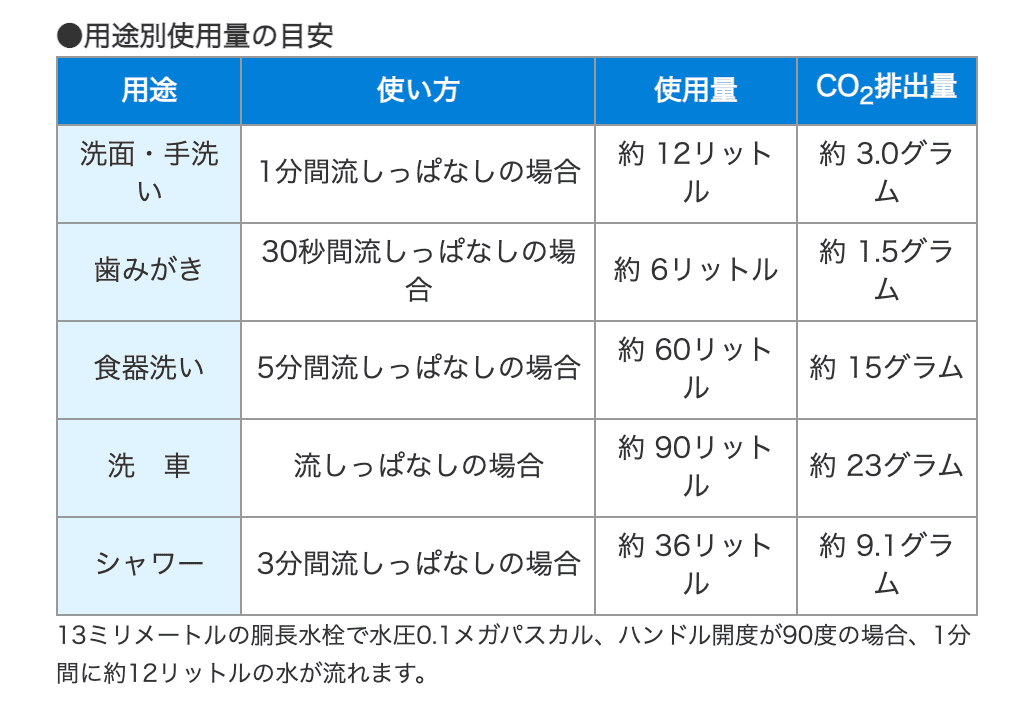

東京水道局では、水の流しっぱなしによる水の使用量とCOsの排出量を公開しています。

この表から計算すると、1リットルあたりのCO2排出量は約0.25グラムになります。

東京都水道局によれば、家庭で1人が1日に使う水の量は214リットル。そのため、私たちは毎日水を使うことで約53.5グラムのCO2を排出しているのです。(ちなみに杉の二酸化炭素吸収量が1日あたり約38グラムと言われています。)

このように、日頃の何気ない行動を数値化してみると、私たちが環境にどのような影響を与えているのか考える良い機会となるはずです。未来の環境を守るためにも、節水に取り組んでみてはいかがでしょうか。

バーチャルウォーターの節約も考えよう

バーチャルウォーターを減らすためにも、

- 必要なものを必要な分だけ買うこと

- 地産地消を心がける

といったアクションが推奨されています。ぜひ買い物のときに思い出してくださいね。

節水についての取り組みを進める企業へインタビューを行っています。ぜひチェックしてみてください。

株式会社アースアンドウォーター|節水とは水を生産すること 社会貢献と経費削減を同時に実現

株式会社アースアンドウォーター|節水とは水を生産すること 社会貢献と経費削減を同時に実現③川と触れ合い、水について学ぼう

水に関わる生態系について知ることも大切です。

日本では、科学館やNPOが水と触れ合う機会を持ってもらおうと、川やダムなどで学習会、イベントを実施しているので、家族や友達と参加してみてはいかがでしょうか。

相模川ふれあい科学館で川の生物に触れよう

神奈川に流れる相模川は、昔から人々の生活や森を支えてきた川です。川や周辺地域にすむ魚や生物たちを展示している「相模川ふれあい科学館」では、大型モニターやタッチパネルを使って、自然と生き物について学べたり、魚に餌をあげる体験ができます。

体験して学ぶことで、水に住む生態系の大切さを実感できるはず。休みの日に家族や友人と出かけてみませんか?

多摩川ふれあい教室

府中市郷土の森博物館では月に一回、自然保護や自然愛護に関する活動を行っているNPO多摩川センターが企画する「多摩川ふれあい教室」を実施しています。

これは、

- 四季にそれぞれの虫や植物

- 夜に活動する生物

- 洪水と暮らしについて

- 多摩川が作った街

などについて体験しながら学べる教室です。

体験を通してさまざまな発見ができ、自分の生活と自然や水がどのように関わっているのか考えるきっかけになるかもしれません。

④石鹸・洗剤を使いすぎない

きれいな水を守るためには、石鹸や洗剤を環境に良いものに切り替えることも大切です。

日本石鹸洗剤工業会によると、汚水処理がされている地域では、界面活性剤の水に与える影響はほとんどないと発表されています。とはいえ、ほとんどの家庭が毎日使うものだからこそ、少しずつ川の水や生態系にダメージを与えてしまっているかもしれません。

そのため環境に良い洗剤に切り替えることは、将来の水を守る行動と言えるのです。

海に流せる洗剤!自然にかえる洗剤を選ぼう

洗剤を選ぶ際は、

- 自然由来のものであること

- 分解が早く環境の負担にならないもの

の視点を持つことがポイントです。

ここでは、筆者が特におすすめしたい洗剤を紹介します。

からだとこころに良いものを販売・発信する「スローヴィレッジ」と、水の環境改善につながる商品開発・販売をする「がんこ本舗」、海をきれいにする活動をする「エコサーファー」3社のコラボで生まれた「All things in Nature」。

すすぎ0回で洗濯ができる画期的な洗剤で、成分の70%が21日で生分解されます。手洗いやドライマークにも対応し、ふんわりと仕上がるので柔軟剤もいりません。

「All things in Nature」は売り上げの一部を、海から人工物を無くしきれいにする「ビーチマネー」の活動に寄付。ちなみに、がんこ本舗では「洗濯洗剤 海へ…Step」という商品名で販売されています。

こちらは「がんこ本舗」が開発した食器洗剤です。植物由来の中性洗剤で、油をナノ分解する作用があります。油を浮かせて汚れを落とす洗剤と違い、排水溝も匂いがつきません。

油が残らないことで、洗うときに使う水の量も減らせるのでおすすめです。

海をまもる洗濯洗剤は、クリーニング店とコインランドリーを経営しているSave the Oceanの社長が、海の環境問題へ目を向けたことで誕生しました。

コインランドリーやクリーニング店だけでなく、自宅でも使って欲しいと、家庭用のサイズも販売しています。海をまもる洗濯洗剤もすすぎ0回でも汚れを落とすことができる洗剤です。洗濯機を使う電気の節約にもなりますよね。

水の環境問題に貢献するためにも、今使っている洗剤を見直してみてはいかがでしょうか。

⑤水を大切にするサスティナブルコスメを使おう

最後に考えたいのが、毎日使うスキンケア商品についてです。スキンケア商品のほとんどがたくさんの水を使って作られているため、節水の観点からもサスティナブルなものに切り替えることが大切です。

そこで次では筆者がおすすめしたいサスティナブルなコスメをご紹介します。

日本でも有名なLASHのコスメで節水を!

地球に共存するすべてをハッピーにしたいという想いを掲げているLASHでは、サスティナブルコスメを作ろうと、固形の化粧品や石鹸を開発しています。

固形商品は、

- 制作段階から水を使わない

- コスメを劣化させる要素となる水を使わないことで保存料の添加も必要なくなる

と、環境にも肌にも良いコスメとなっているのです。

詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。

環境保全を配慮!ドモホルンリンクル

日本でおなじみのドモホルンリンクルは、生産時に利用する水から、工場のトイレにいたるまで、地下に流れる伏流水と雨水を利用。水を無駄なく使えるよう最新の設備を整えているそうです。

「化粧品には欠かせない水を大切に使う」そんな想いが込められているのですね。

毎日使うコスメだからこそ、素材や作り方まで配慮したものを選んでみてはいかがでしょうか。

水の使用量を抑えた固形シャンプーエティークを取り扱うエシカミーにインタビューしています。ぜひご覧ください。

「ethicame(エシカミー)」|届いたその日からサステナブルな生活が実現

「ethicame(エシカミー)」|届いたその日からサステナブルな生活が実現日本の企業・団体の取り組み事例/対策

①株式会社エコまるくん

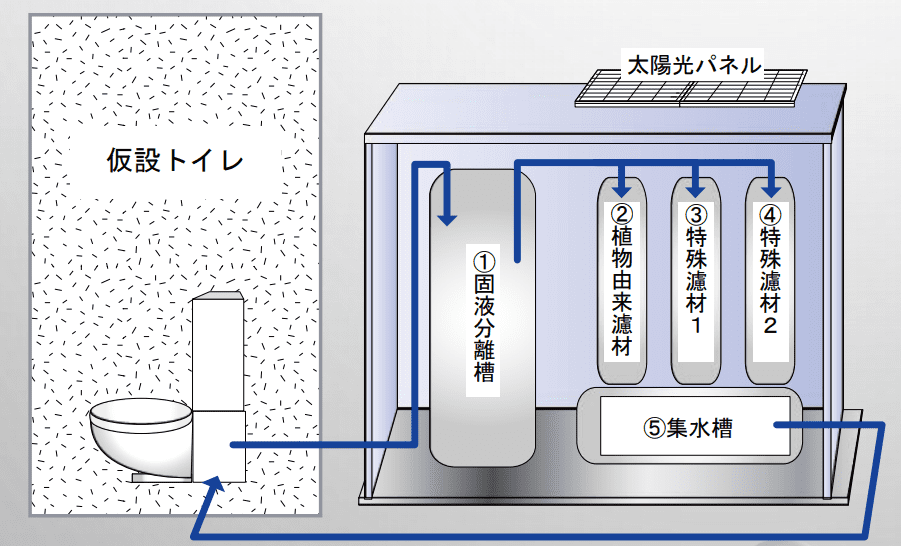

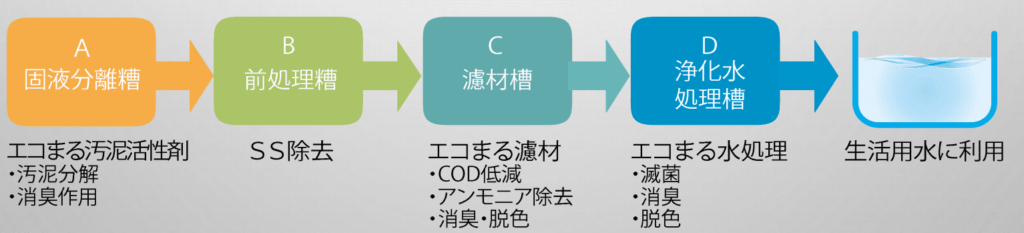

「水がなくても水が生まれるトイレ」をキャッチコピーに、上下水道がいらない完全循環型のトイレを開発した株式会社エコまるくんは、無駄のない水洗式トイレになります。

水がなくても水が生まれるトイレ

災害時や上下水道の整備がされていない発展途上国など、通常の水洗トイレが設置できない場所でもエコまるくんは利用できます。

特徴としては、

- 設置が簡単

- 上下水道・電気はつながなくてよい

- 空気を遮断して処理するため臭いが気にならない

- 仮設トイレも循環式水洗トイレになる

などが挙げられます。

この中でもとくに注目したいものが循環式の水洗トイレです。

循環式の水洗トイレは下記の構造になっています。

【循環式水洗トイレの内部構造】

- 固液分離槽:汚水を個体と液体に分離

- 植物由来慮材:エコまるが独自に開発した慮材によって、アンモニアやCODを除去

- 特殊慮材:汚水の色素を除去

- 集水槽:きれいな水が集まる

このような流れで処理されます。

浄化水と濾材は再利用

さらに画期的なのが、処理された浄化水は生活用水として利用が可能であることです。そのため、農業用水などへの活用が期待されます。

さらに、濾材には植物由来オリゴ糖発酵特殊化合物を使っているため、約95%を再生リサイクルできます。原材料として使われた植物も土壌改良剤として活用されるので無駄になりません。

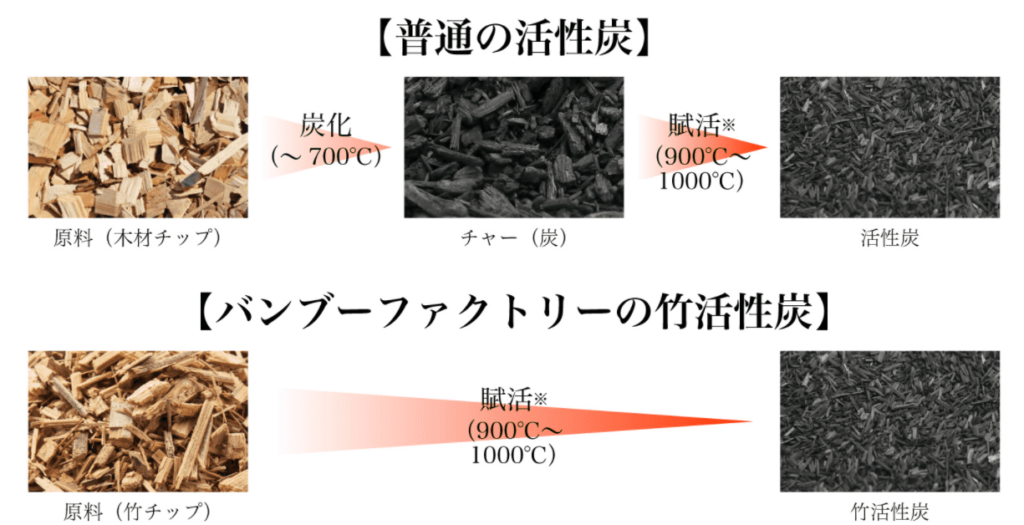

②株式会社バンブーファクトリー

株式会社バンブーファクトリーは「竹林整備で地域貢献」をスローガンに、竹の用途開発に取り組む企業です。竹を原料とした土壌改良剤や活性炭などを製造しています。

浄化・浄水に優れた竹活性炭

バンブーファクトリーの特徴は、竹チップを活性炭へ加工した画期的な製造法です。原材料の竹も活性炭用に切るのではなく、間伐や整備で出たものを使っているため無駄がなく環境に配慮しています。

※賦活:活力を与え、炭から小さな穴(細孔)の多い活性炭に変える操作

また、木材が原料の炭よりも細孔と呼ばれる小さな穴が多いことで、下記のメリットがあります。

- 匂いやアレルギー物質の吸着

- 浄化

- 浄水

- 脱色精製

さまざまな特徴を持つ築活性炭はその良さを活かし、

- 空気清浄

- バイオトイレ

- コスメ

- サプリメント

と、幅広く活用されているのです。人や地球に優しい上に、さまざまな使い方ができる竹活性炭を、私たちも暮らしに中に取り入れたいですね。そして、バンブーファクトリーが現在、特に力を入れている事業がバイオトイレの開発です。

あまり聞き慣れない単語ですが、バイオトイレとはどのようなものでしょうか。水を利用する一般的なトイレと、異なる点も気になりますよね。次はバイオトイレについて、詳しく見ていきましょう!

バイオトイレの開発

ここでのバイオとは「微生物」を意味します。さらに、バンブーファクトリーで製造された竹活性炭とモミガラを混ぜ合わせることによって、発酵が促進され、微生物の活動が活発になります。

園芸や農業で利用される「腐葉土」が良い例でしょう。腐葉土は、落ち葉が微生物よって分解され、やがて土に変化します。さらには微生物は分解力に優れており、臭いを残さない処理が可能です。

この分解力は、人の排泄物にも効果があります。

分解の手順としては、

- 排泄物の混入

- 微生物の活性化

- 水分の蒸発促進

- 分解

となります。

さらにもうひとつの特徴が「水を使わない」ことです。バイオトイレは、微生物の分解力を利用して排泄物を土に返します。そのため、排泄物を流す際に利用していた水は必要ありません。

この効果により、下水道整備が行われていない場所でも利用でき、水質汚染などの心配もいりません。この仕組みは、環境にとても優しい画期的なアイディアと言えるのではないでしょうか。

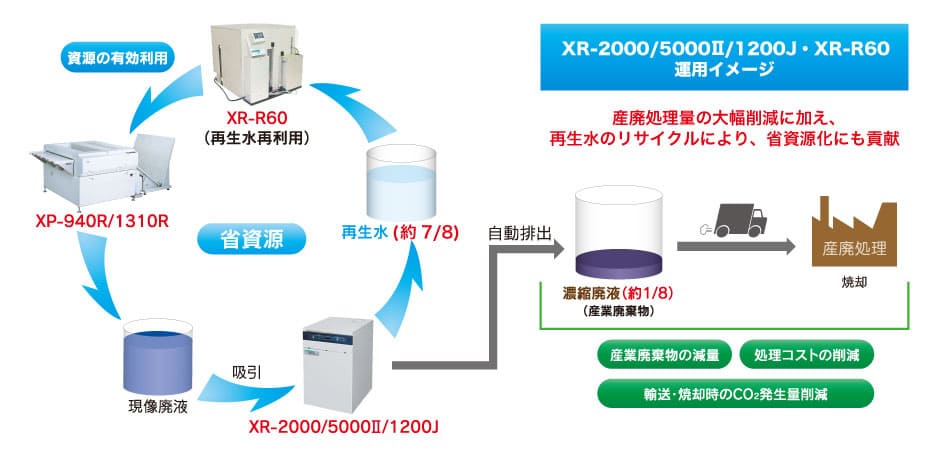

③富士フイルム株式会社

「写ルンです」という独特な名前と、一度聞くと頭から離れないCMに強い印象を受けた人は多いのではないでしょうか。写真フィルムで有名な富士フイルムは、今まで培ってきた技術を活かし人と環境に優しい製品・サービスの提供を目指します!

現像廃液の問題

最近はデジタル化が進み写真を現像する人も少なくなりましたが、今でもレントゲン撮影や半導体などに応用されています。

少なくなったと言っても国内では、年間約20万トンの廃液が発生しているそうです。これまでは、海に流すなどでの処理されていましたが、ロンドン条約にてこの方法は禁止されました。そのため現在は焼却での対応となりますが、廃液を運搬するためのコストなど新たな問題が出ているのです。

このコスト問題を解決したのが富士フイルムのCTPです。

CTPから考える環境課題

今までのCTPは現像廃液が大量に発生しており、環境悪化につながると指摘がありました。これにより利用者などから、現像廃液の削減を求める声が多数寄せられていたと言います。この問題を解決したのが「廃液削減装置XR-2000 / 5000II / 1200J」と「再生水再利用装置XR-R60」です。

「現像廃液を即効的に減らせるシステム」を搭載しており、案業廃棄物として排出される灰液量を1/8にまで抑えることに成功しました。そして残りは再生可能な再生水に変換します。

【廃液削減装置/再生水循環装置運用イメージ】

この装置を開発したことによって、

- 産業廃棄物を大幅に削減

- 地球温暖化防止に貢献

- 使う人にも配慮したエコ設計

上記3つを可能にしました。

とくに変換された再生水は下水道へ流すこともできる水質で、トイレの洗浄水としても利用が可能です。

④シャボン玉石けん株式会社

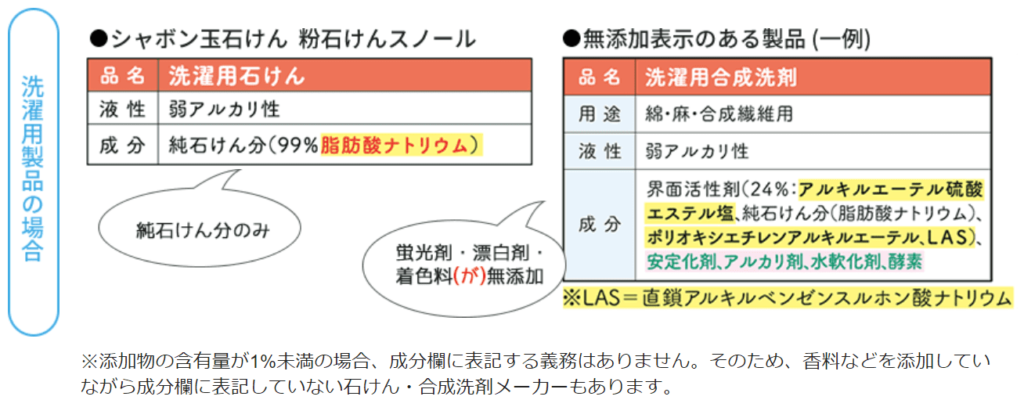

福岡市にて、石けんの製造を行っているシャボン玉石けんは「健康な体ときれいな水を守る」を掲げ、環境と人に優しい製品作りに励んでいます。この企業が取り扱う商品の一番の特徴は「無添加」である点です。

本物の無添加石けん

シャボン玉石けんが考える「無添加」とは「石けん成分(液体は水も含む)以外は何も入っていない石けん」です。実は「無添加」の表記のハードルは低く、添加物が1種類入っていないだけでも無添加と表記できるほど。

しかし、シャボン玉石けんは人と環境のことを考え、本物の無添加にこだわっているのです。

水質や生態系に配慮した石けんづくり

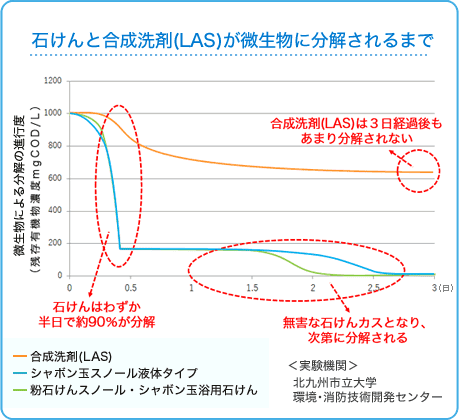

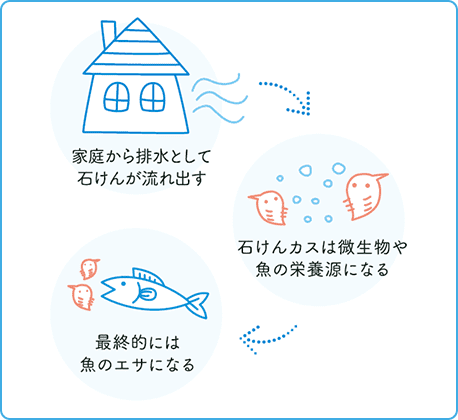

石けんは合成界面活性剤と異なり、水質や生態系に悪影響を及ぼしません。海や川に排出されると、短期間で水と二酸化炭素になります。

上記のグラフを見ると合成洗剤は、3日経ってもほとんど分解されずに残っていることが分かりますね。人々が合成洗剤を使い続けると分解されずに残り、水質汚染が悪化するでしょう。

それに対して石けんは、半日ほどで約90%が分解されます。残った石けんカスは、微生物や生き物の餌になるため水質汚染の心配もありません。この事実を多くの人が知り、積極的に石けんを選ぶようになれば、美しい水質環境を保てるようになるでしょう!

⑤株式会社NEXT LEVEL(奥芝商店)

株式会社NEXT LEVELは大自然が広がり、さまざまな生態系が暮らす北海道にある企業です。創業から15年経ち、現在は「地域にとどまらず広く社会的責任を果たせるように精進していく」と、国内外問わずさまざまな取り組みに挑戦しています。

子どもたちが大人になる事を楽しみと思える世の中を

NEXT LEVELでは「子どもたちが大人になる事を楽しみと思える世の中を作り、世界を一つに」をグランドデザインに掲げています。SDGsへの取り組みもグランドデザインに沿ったものばかりです。

例えば、

- フードロス削減 今まで捨てていたエビ頭のリサイクル

- 高齢者の女性が生き生きと働ける飲食店「おくしばぁちゃん」

- 被災地の方々の力になるために被災地への炊き出しを行う「災害被災地支援」

などに取り組み、日々達成に向けて活動しています。

そして、この取り組みは国内だけではありません。世界全体で目標を達成するために、途上国への国際協力も行っています。それが「カンボジア井戸掘り」です。

カンボジアに179個の井戸を

普段は奥芝商店で飲食店を経営し、町の活性化に力を入れている株式会社NEXT LEVELですが、2009年から水不足に悩むカンボジアに井戸を掘る事業をスタート。

カンボジアでは、人口の36%が安全な水を手に入れられず、汚染された泥水を飲む人もおり、解決には「井戸」が効果的です。

井戸は1つ掘ると、20人以上の人々がきれいな水を飲めるようになります。株式会社NEXT LEVELは現時点で80基の井戸を建設しており、1,600人の人々に安全な水を提供しました。

他にも取り組みを展開する企業にインタビューしています。ぜひご覧ください。

テラオライテック株式会社 |「事業を通して社会貢献する」理念を貫き、社会問題に徹底して向き合う

テラオライテック株式会社 |「事業を通して社会貢献する」理念を貫き、社会問題に徹底して向き合う世界の取り組み事例/対策「ウォーターエイド」

「すべての人々が清潔な水と衛生を利用できる世界」をビジョンに掲げるウォーターエイドは水と衛生専門の国際NGOです。

ウォーターエイドは1981年にイギリスで設立され、ザンビアとスリランカの支援からスタートし2019年にはアジア、アフリカ、中南米の地域34箇所で水と衛生管理のプロジェクトを展開しています。

2013年にはウォーターエイドジャパンも設立される

日本ではウォーターエイドジャパンとして2013年に設立され、寄付金の受付、水と衛生に関する啓蒙活動などを行なっています。

ウォーターエイドジャパンの主な活動は「水と衛生の教育・指導」「トイレの設置」「井戸建設」です。

冒頭でお伝えした、ナンシーちゃんの妹のお話から、ウォーターエイドでは上記3つの支援を行い、健康面と生活面が激変しました。

ウォーターエイドの2019年の実績では、

- 家庭40.2万人、学校18.2万人、保険医療施設101.2万人に清潔な水を届けた

- 家庭70万人、学校21.2.万人、保険医療施設131.5万人に適切なトイレを届けた

- 家庭191万人、学校45.6万人、保険医療施設130.9万人が衛生習慣を身につけた

ウォーターエイドの活動はひとりひとりの支援によって支えられている団体です。

目的や関心に寄り添った以下の参加方法があります。

- 寄付する

- 寄付を集める

- 企業として参加する

- イベントに参加する

参加にご興味ある方は公式サイトをご覧ください。

寄付を検討されている方も詳しい方法が記載されているのでぜひ参考にされてみてくださいね。

まとめ

地球上で私たちが使える水は限りある大切な資源です。

科学とクリーンエネルギーの開発は進行し続け、気候変動の影響も少しはやわらいできました。

車社会の中、二酸化炭素排出削減によって温暖化対策も進んでおり、人々の意識は確実に地球環境と共存する考えと移行しています。

その中で課題となるのが、ひとりひとりの意識です。

水資源を無駄遣いにすることで起きるリスクをまとめると

水問題を解消することで得られるものは

水問題を解決するために私たちが今すぐに実践できることは、寄付、節水、本当に必要なものだけを買う、食品ロス、水を守る活動をオンラインなどで視聴することです。

最後に「風をつかまえた少年」という物語をご紹介します。

アフリカの最貧国・マラウイを食糧危機がおそい、10代のウィリアム・カムクワンバが次々と襲い来る洪水と干ばつから村を守ったという物語です。

ウィリアムは古い車のバッテリーで自家発電を作り電気を発生させ小さな風車を作り地下水を汲み上げることに成功。

その水から村の人々がくらす十分な作物を栽培し、村を救ったのです。

故郷の水不足に立ち向かうため、独学で知識をつけ、水不足解消の持続可能な方法を作り上げました。

どんなことにも言えますが、他人に対して「こうしなさい」「こうあるべき」と強要することはできません。

トイレ利用に関しても、「清潔なトイレを利用すると何が得られるか」を伝え、利用者がWow!と驚くような気持ちになることが重要です。

生活を営むために、私たちは学び、行動ができます。

目標6のゴールに向けて、どんな小さなことでもいい、私たちにできることを実践していく必要があるのです。

<参考文献>

※1:WaterAid 気候変動の最前線 2020年世界の水の現状>

※2 : ユニセフの主な活動分野|水と衛生

※3 : インド国トイレ整備に係る 情報収集・確認調査 ファイナル・レポート