SDGs目標8は「働きがいも経済成長も」という目標です。この目標を達成することで、包括的で持続可能な経済成長や働きがいのある人間らしい雇用の促進が行われるとされています。

この記事では、私たちが人生で最も多くの時間を費やす仕事や、豊かに暮らしていく上で欠かせない経済の発展についてのSDGs目標8「働きがいも経済成長も」を詳しく紹介していきます。

世界と日本の現状や取り組み事例、私たちにできることは何かも見ていきましょう。

目次

SDGs8「働きがいも経済成長も」の概要を簡単解説!

まずはSDGs8の内容を簡単に見ていきましょう。

SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」では、

- 社会に生きる全ての人にとって無理のない持続可能な経済成長と十分な雇用機会を確保すること

- ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を促進すること

をゴールに定めています。

SDGs目標8では、「経済成長」と「働きがい」の両方が重要と考えられています。経済が停滞してしまえば、人間らしい最低限の生活ができなくなり、その一方で経済成長ばかりを目指せば長時間労働が強いられたり、休みがなくなったりと、働きがいがなくなってしまうことも豊かな暮らしとは言えません。

この2点をバランスよく伸ばしていくことによって、より良い社会を目指していこうというのが、「働きがいも経済成長も」という目標です。

ディーセント・ワークとは?

ディーセント・ワーク(Decent work)は、1999年の国際労働機関(ILO)の総会で初めて使われた言葉です。

「ディーセント」とは英語で「まともな」「きちんとした」という意味です。

誰もが性別などで差別されることなく平等に働く機会が得られ、さらに安心できる職場環境で公正な賃金が受け取れる、つまり、人としての権利をまっとうに受け取れる仕事を意味しています。

SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」の中で重要な考え方である「ディーセント・ワーク」について、ILOではその定義を明確に定めていて、以下4つの目標を掲げています!

ディーセント・ワーク4つの戦略目標

1,仕事の創出:必要な技能を身につけ、働いて生計が立てられるように、国や企業が仕事を作り出すことを支援

2,社会的保護の拡充:安全で健康的に働ける職場を確保し、生産性も向上するような環境の整備。社会保障の充実

3,社会対話の推進:職場での問題や紛争を平和的に解決できるように、政・労・使の話し合いの促進

4,仕事における権利の保障:不利な立場に置かれて働く人々をなくすため、労働者の権利の保障、尊重

国際労働機関(ILO)

世界では、失業、職がない、危険な労働、不当な賃金、男女不平等、移民労働力の搾取、十分な社会保障の欠如など、安心して働くことのできない環境に置かれている人が多くいるのが現状です。ILOは世界の労働環境を改善するための具体的な目標を掲げ、問題を解決していくことに取り組んでいます。

目標8を構成する12個のターゲット

SDGs目標8のターゲットは、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか、より具体的な1〜10の達成目標とa〜bの実現方法、合計12個のターゲットで定義されています!

| 8.1 | 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 |

|---|---|

| 8.2 | 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 |

| 8.3 | 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 |

| 8.4 | 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 |

| 8.5 | 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。 |

| 8.6 | 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 |

| 8.7 | 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 |

| 8.8 | 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 |

| 8.9 | 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 |

| 8.10 | 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 |

| 8.a | 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク(EIF)などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 |

| 8.b | 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 |

なぜ、SDGs目標8「働きがいも経済成長も」が必要なのか?

SDGsで「働きがいも経済成長も」という目標が掲げられているのには、理由があります。

それは、世界にはまだまだ貧困と不平等がはびこっており、満足に働けない人や、仕事はあっても貧困から抜け出せない人、学校に行けず働かなければならない子どもがたくさんいるといった問題があるからです。

貧困や労働問題について、世界と日本の状況を見ていきましょう!

世界の10人に1人は、1日1.9ドル未満で生活している

世界銀行(World Bank)によると、2015年の統計では世界人口の約10%、7億人以上の人が1日「1.9ドル(1ドル108円として約205円)」未満での生活を強いられているといいます。つまり世界の10人に1人が、極度の貧困状態にあるのです。

「1.9ドル」というのは、世界銀行による貧困の目安(国際貧困ライン)です。

国際貧困ラインは、2015年までは1.25ドルでしたが、この数字は物価など世界の状況に合わせて、都度修正されています。

1990年の段階ではこの貧困率は36%(18億9,500万人)だったので、10%(7億人)というとかなり改善されてきたようにも見えます。しかし、実態は、中国など経済成長が著しい国の中での貧困率が改善したことによって数字だけは押し上げられましたが、最貧国では状況があまり改善しておらず、数字だけで楽観することはできません。

世界銀行は、この「1.9ドル」未満で生活する人の割合を、2030年までに3%に減らすことを目標に掲げています。

貧困を解決するためには働くことが不可欠です。しかし、世界では働くことに対する様々な課題を抱えているため、解決は一筋縄ではいかないのです。

世界の労働や雇用に関する世界の現状と課題

ここからは、世界が抱える課題について見ていきましょう!

世界には、若者の失業率や児童労働など、さまざまな問題があります。

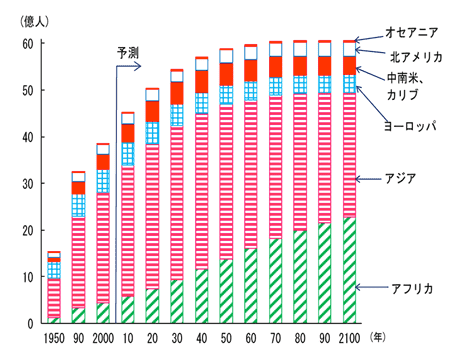

増える労働者と足りない雇用機会

現在、世界の人口は増え続けており、早急な雇用機会の創出が求められています。雇用は、SDGs目標8の「働きがい」と「経済成長」には欠かせない重要なテーマだからです。

以下のグラフは、世界各地の生産年齢人口(15~64歳)の推移を予測したものです。

世界の生産年齢人口は、1950年に15.3億人だったものが、2010年には45.2億人と約3倍になり、2100年には60.5億人となることが見込まれています。特に、アフリカの伸び率が高く、人口に対する雇用機会が足りなくなることが考えられます!

このような増え続ける生産年齢人口をカバーするためには、さらなる雇用機会の創出が必要です。国際連合広報センターによると、2030年までに世界で毎年約3,000万件もの雇用創出が必要だといいます。

▶︎関連記事:「2025年問題とは?原因、背景、日本の今後についてわかりやすく解説!」

世界の若者や途上国の失業率の現状

国際労働機関(ILO)によると、2018年の失業者数は世界中で1億7,200万人、失業率は5%でした。

失業率は年々改善傾向にあったものの、新型コロナウイルスの影響により、世界中で失業者が増加し、今後ますます深刻な問題になることが予想されています。

世界では、15~24歳の5人に1人の若者が教育も職業訓練も受けられず、仕事にもつけていない状態にあります。

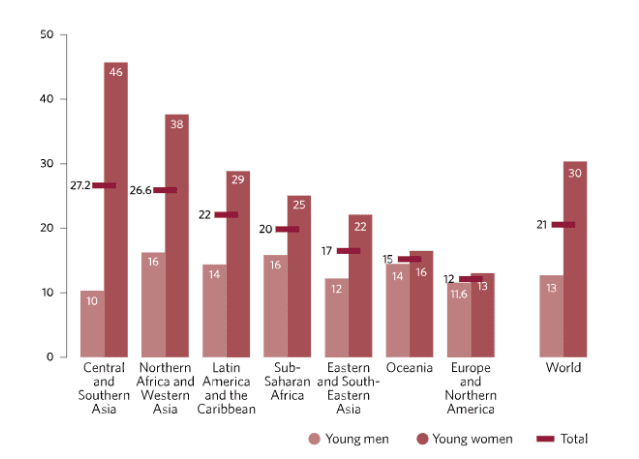

【教育も職業訓練も受けておらず、仕事につけていない若者の割合、性別、2018年(割合)】

この年代は、仕事の技術を身につけ、人生の生活基盤を作る大事な時期であるにもかかわらず、働きたくても働けない若者が数多くいます。

また、中央・南・西アジア、北アフリカは、教育も職業訓練も受けておらず、仕事につけていない若者の割合が世界で最も深刻な地域であり、男女差も大きくなっています。

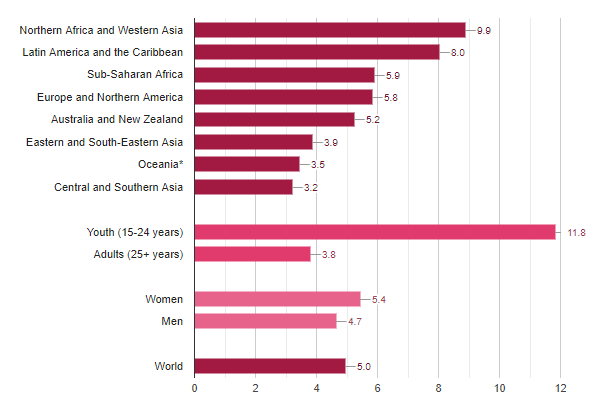

【地域別・年齢別・性別の失業率(2018年)】

2018年、若者の失業率が最も高かったのは北アフリカと西アジアの9.9%で、その次にラテンアメリカとカリブ海の8.0%でした。働き盛りの若者が仕事につけないことは社会不安の増大や治安の悪化へとつながり、貧困から抜け出せない悪循環が生まれます。

これからの社会を築いていく若者の誰もが仕事を得られるように、国や地域で取り組んでいく必要があります。

雇用機会が足りないとどうなるの?

雇用の機会が足りないということは、仕事につけず、お金が手に入らず、貧困に陥ってしまう人が増えるということです。SDGsでは目標1で「貧困をなくそう」を定めていますが、働く場所がなければ貧困問題の解決も困難です。

つまり、雇用問題と貧困問題はセットで考えなければなりません。貧困をなくすためにも、持続可能で働きがいのある雇用を創出することが重要です。

学校に行けずに働く、児童労働

「児童労働」とは、義務教育を妨げる労働や法律で禁止されている18歳未満の危険・有害な労働のことを意味します。

ユニセフによると世界には児童労働の子ども(5~17歳)が1億5,200万人いると言われており、そのうち約7,300万人は危険を伴う劣悪な環境で仕事をしている状況にあります。

児童労働の問題はそれだけにとどまらず、長時間労働、人身売買による性産業、戦争で「子ども兵士」につかされるなど、様々な問題が伴います。

これらは子どもの健全な成長を妨げるだけでなく、読み書きが覚えられないため将来的にも良い条件の仕事につくことができず、慢性的な貧困状態に陥る原因となってしまいます。

子どもを働かせるのではなく、生まれた地域による教育格差なくきちんと教育を受けられるような環境作りが求められています。

経済に関する世界の現状と課題

続いては、経済に関する世界の現状と課題を見ていきましょう。GDP成長率の下降や、経済発展と地球温暖化の関わりについて説明していきます。

GDP成長率は、2009年をピークに下降傾向

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」では、世界各国の経済が発展していくことも目標としており、特に後発開発途上国(特に開発が遅れている国々)では、年7%の経済成長を目標としています。

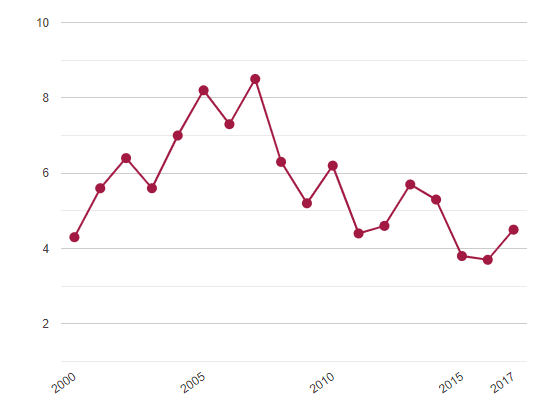

【特に開発が遅れている国々の経済成長(GDP成長率)の割合】

グラフを見ると、2009年は経済成長率7.1%と好調で目標を達成していました。しかし、その後減退し、2017年には3.8%と下がってきています。

前述のように世界の経済状況は新型コロナウイルスによって大きな打撃を受けており、失業率と同様、経済成長率も悪化することが予測されています。

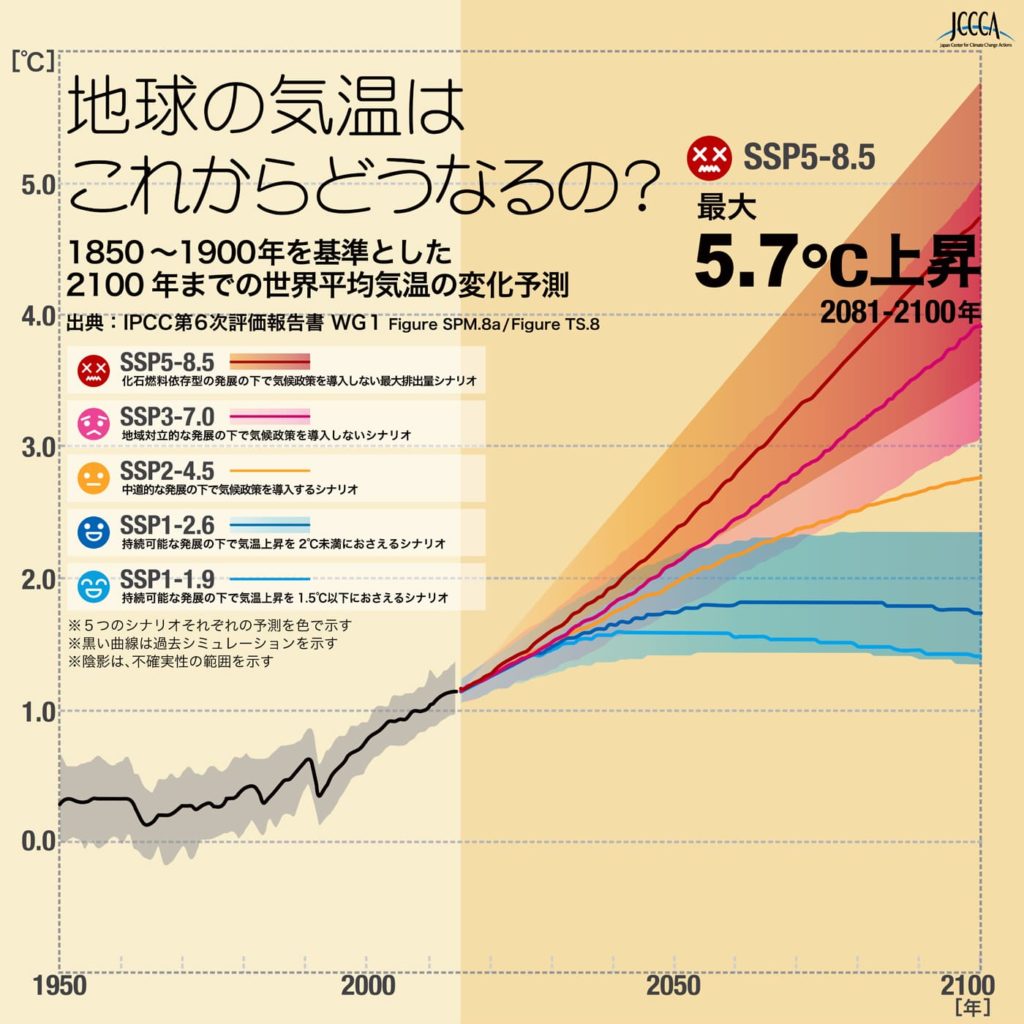

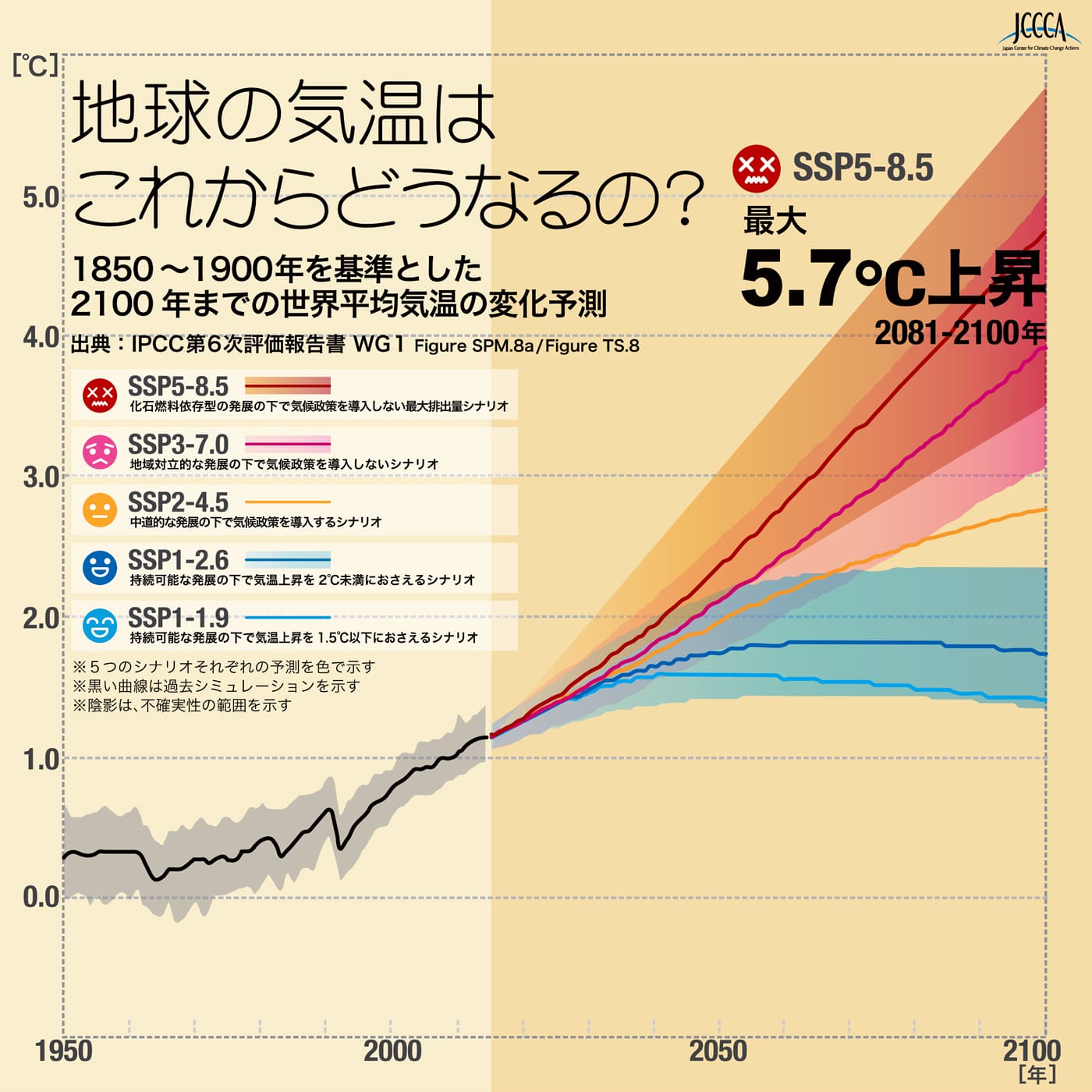

経済発展によって地球温暖化が加速

経済成長を目指すと同時に、環境への配慮も忘れてはなりません。

産業革命以降、技術の発展により私たちの暮らしは豊かになりました。その一方で工場や車から排出される排気ガスなどにより、二酸化炭素などの温室効果ガスが増加し、地球温暖化を招く結果となっています。

このままでは、2100年には気温が今より5.7度も高くなると予想されています。これまで、経済を成長させるためには、環境破壊は無視せざるを得ないという考え方がありました。しかし今後は、「経済成長」「環境保全」の両面から取り組みを進めなければなりません。

労働市場の抱える世界的なジェンダー格差問題

雇用問題や長時間労働以外にも、私たちの労働環境には「働きがい」を妨げる問題点が数多くあります。

その1つに社会的な性別による不平等、「ジェンダー格差」が挙げられます。

世界では古くから男女平等が叫ばれていましたが、ジェンダー問題は今も根強く残っています。国際労働機関(ILO)によると、2019年の世界の労働力参加率は、男性が74%、女性が47%で、女性は男性より27%も下回っています。

このジェンダー格差には地域差があり、女性の役割は家事や育児で、外に働きに行くのは男性の役割だという考えが未だ根強い国や地域が数多くあります。このような考え方は、特に北アフリカやアラブ諸国で強く、女性の労働力の約40%が十分に活用できていないと言われています。

また、女性は雇用の機会に恵まれないばかりでなく、仮に仕事があったとしても、その仕事の質や賃金において男性との格差が生じているという問題もあります。

また、昨今ではジェンダー格差に加えて、LGBT(性的マイノリティ)を理由に差別されるケースもあり、社会問題となっています。

性別など個人の特徴で差別されることなく、誰もが平等に雇用の機会を得られ、希望する仕事ができ、公正な収入を得られるようにすることも、SDGs8の目標である「働きがい」に大きく影響するのです。

▶︎関連記事:「SDGs5 「ジェンダー平等を実現しよう」の現状と問題点|企業の取り組みを解説」

日本の労働環境の現状と課題

ここからは、日本の現状と課題について掘り下げてみていきましょう。長時間労働による過労死や自殺、ジェンダー格差はどのように起こっているのでしょうか。

日本の労働環境の現状と課題

日本では長時間労働が問題として挙げられ、なかなか改善していないのが現状です。2013年には、国連からも「多くの労働者が長時間労働に従事し、過労死や自殺が発生し続けている」と是正勧告されています。

【諸外国における「週労働時間が 49 時間以上の者」の割合(2019年)】

厚生労働省の令和2年版「過労死等防止対策白書」によると、週労働時間が49時間以上の日本人労働者の割合は18.3%(男性26.3%、女性8.3%)でした。この数字は、アメリカやイギリス、フランス、ドイツといった先進国の中では最も多く、特に日本人男性は4人に1人が働きすぎています。

長時間働くことで、ストレスが増加したり、体調を崩したり、家族との時間が持てなかったりといった問題が発生します。ワーク・ライフ・バランスを見直すことが、日本の大きな課題と言えるでしょう。

日本のジェンダー格差問題

日本でも、男女間の雇用にジェンダー格差問題が残っており、日本社会が解決すべき課題の1つとなっています。

日本では、戦後からの長期的なデフレで、経済成長率は低い水準が続いています。

その理由の1つとして少子高齢化があり、若い労働力を確保することへの課題があります。そこで、女性の雇用創出は急務と言えます。

そのような状況にありながら、日本でも女性の雇用はあまり進んでいるとは言えません。2015年の労働力調査によると、無職の就業希望者413万人のうち301万人、実に7割が女性です。

また、女性が仕事につくことができたとしても、男女の年間収入の差「ジェンダー・ギャップ」があることも問題です。2015年の日本のジェンダーギャップは57.7%であり、OECDの24.7%からだいぶ遅れを取っています。

2014年のG20首脳会議では、日本は男女のジェンダー・ギャップを25%縮めるという目標を発表しました。これが実現すれば労働力人口は1.4%増加し、GDPは0.7%押し上げられると試算されています。

現在、女性は就職しても、出産や育児で退職せざるを得ない傾向にあります。そのため、企業や国が制度を整え、女性が働きやすい環境を作ることが急がれているのです。

SDGs8「働きがいも経済成長も」に対して個人でできること・私たちにできること

ここまで詳しく目標8について見てきました。では、達成に向けて私たち個人でできることはあるのでしょうか。

エシカル消費を心がける

私たちにできるアクションは、エシカル消費を心がけることです。

エシカル消費とは、

消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと

消費者庁

を指します。

近年注目を集めるエシカル消費ですが、その背景には、子どもの強制労働があります。

※他にも環境破壊などの課題もありますが、この記事では目標8と特に関係する児童労働についてピックアップしています。

エシカル消費が必要な理由

もちろんこれらの課題を解決するために、これまでも国際的な支援や資金提供が行われてきましたが、

- 一過性の支援であること

- 国家間の支援だけでは足りないこと

などがあり、最近では個人による継続可能な方法も求められるようになりました。

とはいえ、個人が現地に行って支援するのは現実的ではありません。そこで、普段の買い物からエシカル消費を意識することで、継続的かつ社会問題撲滅につながる支援となるのです。

では、私たちがエシカル消費を心がけることがなぜ支援につながるのでしょうか。

その理由の一つとして、エシカル消費を続けることで、児童労働に関与している違法な業者やメーカーの商品が売れなくなり、正規の取引が活発になることが期待されてます。

そうなることで、貧困によって労働を強いられていた子どもたちは学校へ通えるようになり、途上国の生活水準や経済の安定につながるのです。

では、私たちがエシカル消費を続けるために何をポイントにお買い物をすればいいのでしょうか。具体例を参考に見ていきましょう。

フェアトレード商品を選択する

フェアトレード商品を選ぶことはエシカル消費に直結します。

フェアトレードには環境、社会、経済の3つの視点から基準が設けられ、その中に児童労働や強制労働の撲滅が盛り込まれています。

また、フェアトレードには下記の認証機関があります。

国際フェアトレード認証ラベル

国際フェアトレード認証ラベルは、原料調達から製品化するまで、すべて適正な価格で取引されていることを示すマークです。コーヒーやバナナなど、さまざまな商品にこのラベルが貼られており、コンビニでも購入できます。ぜひお買い物の際は意識してみてはいかがでしょうか。

GOTS認証やFSCラベル製品を選択する

続いて環境に優しいエシカル消費のために選択したいマークを紹介します。

GOTS認証マーク

原料調達から製品化まで、人権や環境に配慮され、オーガニックであることを示すマークです。洋服や寝具、タオルなどに貼られています。

FSCラベル

FSC認証は、持続可能な森林管理、活用を目的とする生産品に付けられるラベルで、消費者が環境保全に参加するための大切な目印です。

地球の面積3分の1を占める森林ですが、違法伐採や無計画な開発計画によって減少しています。

森は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化防止に貢献する役割を担うため、違法伐採などによるものではなく、適切な森林管理のもとで作られた商品を選択することが重要です。

FSCラベルは、

- 牛乳パック

- ティッシュ箱

- 紙製袋

などさまざまな場所で見つけられます。

お買い物する際に認証マーク探しを楽しんでみよう

エシカル消費を継続する上で大切なポイントは、宝探しゲームのようにお買い物を楽しむことです。手に取った商品にはどんなマークが付いているかな、何が見つかるかなと、ワクワクした気持ちで行うことが継続のポイント。

ぜひ楽しんでみてくださいね。

地産地消を心がける

地方の経済を活性化したり、特産品の繁栄につながるためのキーワードが、地産地消です。

地産地消を心がけると、

- 採れたてのものを味わえる

- 地元生産者の応援になる

- 配送料が安く済むためリーズナブル

と、生産者にも消費者にもメリットがたくさんあります。

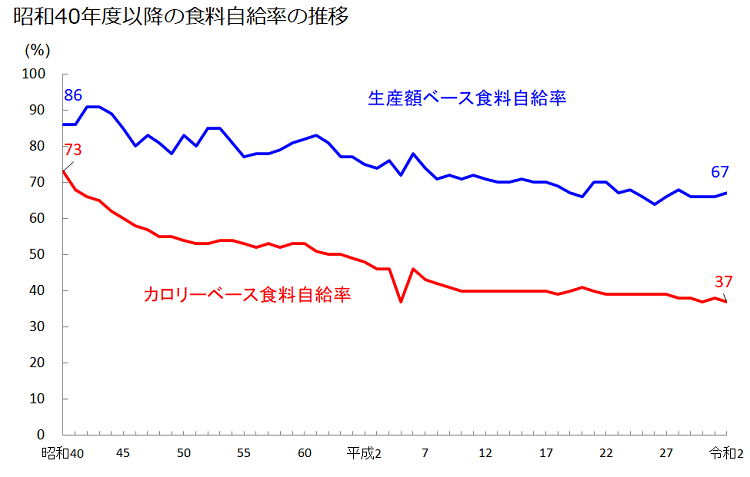

地産地消が重要な理由

地産地消が求められる理由のひとつに、農家が減っているという日本の課題があります。

農林水産省によると、農業従事者は減少傾向にあり、1990年から2000年には2割減、2000年から2020年には4割減であることが分かっており、これは特に中山間地域に見られます。(※1)

農業人口が減っている理由

農業人口が減っている理由は、高齢化です。解決するには、若い世代の農業人口を増やすことなのですが、ここには課題があります。

それは、国内食料自給率が低下していることです。

食生活の変化とともに輸入食品が増え、国内産の需要が少なくなり、収入が不安定になるケースも見られるようになりました。加えて農作物は生き物なので毎日の管理が必要です。

このように、労力に見合わった収入が得にくいことから若者の農業離れが起きています。

地産地消は農業離れに歯止めをかけられるかもしれない

国内の農産物を選び、需要を増やすことで国内自給率をアップさせ、安定した収入が得られるようになれば、若者の農業離れと農業就業人口の減少をストップさせることができると考えられています。

そこで私たちにできることは、地産地消です。住んでいる地域の就農者を応援することが、日本全体の景気につながるのです。

では、地産地消の商品はどんなところで見つかるのでしょうか。

地元の商品を探しに行こう

地産地消の商品は、

- 食品スーパーの地元農産物コーナー

- 道の駅

- 直売所

で見つかります。特に、直売所であれば直接生産者とコミュニケーションを取れるメリットも。

農産物の場合、おすすめの調理方法や適した保存方法なども教えてもらえるチャンスです。地産地消を心がけて、地元の経済を活発にしていきましょう。

障がい者雇用のマルシェ、イベント、お店に行ってみる

障がいのある方の雇用環境を整えることが目標8では大事なことです。

そこで積極的に雇用している企業を応援したり、イベントやマルシェで買い物することも個人でできるアクションです。

どこで何をすれば応援できる?

障がい者の方々が作った商品や農作物が販売されるイベントやマルシェ、障がいのある方が活躍しているお店を検索してみましょう!

例えば、「地域名 福祉 マルシェ(もしくはストア)」と検索すると、さまざまな情報をみつけられるでしょう。

ここでは東海地方の事例をいくつか紹介します。

あいち農福連携マルシェ2021

愛知県農業水産局主催の青果やワークショップが出店するマルシェ「あいち農福連携マルシェ」は、障害者や高齢者が農業分野で活躍することで自信や生きがいを持ち、社会を活発にしていくという取り組みです。

開催される円頓寺商店街は、名古屋の中心にありながらもノスタルジックな雰囲気を醸し出す筆者お気に入りの場所でもあります。

2016年から5回開催しているこのマルシェでは、

- 野菜

- 花

- 加工品

- マルシェバッグ

などが販売されています。

岐阜県岐阜市 いぶき福祉会

いぶき福祉会は、重い障がいのある方でも地域社会に貢献して豊かな暮らしを実現していこうと岐阜県岐阜市で始まった作業所です。

いぶき福祉会作業所では、

- 化学肥料や農薬を使わない自然栽培で育てられたお茶

- 野菜

- 岐阜県産ハツシモ米

- 手作りお菓子

などを販売しており、お買い物をすることで障がいのある方を応援することができます。

特にお茶は、岐阜県の中でも絶景と呼ばれる岐阜県揖斐の天空の茶畑で栽培されたもので、750年前から品種改良をせずに作られている在来種を使用しています。

このように、魅力ある取り組みが全国各地で展開されているので、お住まいの地域でぜひ探してみてくださいね。

地域の歴史を大切にし続け、障がいのある方の雇用を促進することは、働きがいの促進と経済成長につながります。

ESG投資を行う

ESG投資は投資をする際に、その企業が「儲かっているか」「財務状況は良いか」といったことだけではなく、「環境への取り組みを行っているか」「従業員は働きやすい環境にあるか」「地域社会に貢献しているか」などの視点で投資先を選択する方法です。

Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス・企業統治)の頭文字を取ったもので、最近SDGsと共に注目度が増しています!

通常の投資ではなくESG投資を行うことで、SDGsに取り組んでいる企業を応援する形になり、投資によって社会貢献をすることができます。

働き方改革で、誰もが働きやすい環境に

少子高齢化が進み、労働力人口が減少している日本では、早急な労働力の確保、生産性の向上が必要です。2019年に施行された「働き方改革関連法」では、「労働の質を向上させること」「労働の量を維持すること」という項目で具体的な目標を掲げています。

- 労働の質を向上させること・・・長時間労働をなくし、生産性を上げる努力をしましょう。

- 労働の量を維持すること・・・・女性が出産や育児で離職してしまうことを防ぎ、誰もが働きやすい環境を整えることで日本全体の労働力を維持しましょう。

とは言え、国がどれだけ法律を作り、国民に伝えても、実際に働く私たち一人ひとりの意識が変わらないと現場はなかなか変わりません。

あなたがもし管理職なら、率先して残業せず定時で帰るすることで、部下が帰りやすい職場の雰囲気を作ることができるでしょう。産休や育休を取りにくい雰囲気の会社なら、あなたが最初の育休取得者になることによって、後に続く人が出てくるかもしれません。

SDGs8を実現するためには?解決策は?

次に確認するのは、SDGs8を達成するための具体的な方法です。重要キーワードであるディーセント・ワークを実現するために、どのようなことを意識すれば良いのかを見ていきましょう。

ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を実現するには?

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」を実現するためには、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進することが欠かせません。

長期的な経済成長を継続していくためには、生産性を高めた産業の拡大が必要となります。同時に、経済成長に欠かすことのできない労働者の収入や健康、教育、就業機会などを平等にし、不利な立場に置かれる人をなくすこと、そして人々が安心して生活できる環境を作ることが重要です。

日本労働組合総連合会では、自分の仕事がディーセント・ワークに当てはまっているかを確認する8つのチェックポイントを挙げています。あなたの仕事はすべてにあてはまっていますか?もし1つでも「No」があれが、あなたの仕事は働きがいのある人間らしい仕事ではないかもしれません。

ディーセント・ワーク8つのチェックポイント

1,安定して働く機会がある

2,収入は十分(生活し、今後に備えて貯蓄ができる賃金)である

3,仕事とプライベート(家庭生活)のバランスが取れている(長時間労働に苦しんでいない)

4,雇用保険、医療・年金制度に加入している

5,仕事で性別 (女性だから、男性だから)や性的指向・性自認による不当な扱いを受けたことはない

6,仕事で身体的、精神的危険を感じることはない

7,働く人の権利が保障されていて(組合に入れる、作れる、会社と交渉できる)、職場での相談先がある

8,自己の成長、働きがいを感じることができる

日本労働組合総同連合会

日本では2019年に「働き方改革関連法」が施行されました。同一労働同一賃金によって立場の違いによる収入の格差をなくし、非正規雇用労働者の待遇改善を目指しています。長時間労働の問題にも取り組み、近年ではますます「ワーク・ライフ・バランス」を整えようとする動きが盛んになってきました。

国や企業が制度を整え、私たちはそれを実践できるよう、ディーセント・ワークの実現に向けてみんなで努力していく必要があります。

>>働きやすい職場づくり関連ワード…「ダイバーシティ」とは

SDGs8の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例

ここからは、目標8の達成に向けて取り組みを進める日本の企業・団体を紹介します。

UNROOF

「障がいがあっても自分の可能性を信じられる社会を目指したい」

そんな思いを大切に、障がいのある人が一流の革職人を目指せる環境を整え、経済発展を進めているのが「UNROOF」です。

UNROOFが目指す平等な社会

雇用の不平等といえば、男性と女性の収入の違いとイメージされる場合が多いでしょう。それは間違ってはおらず、日本の社会はまだまだ男女で収入の差や雇用の差は存在しています。

しかし、障がいのある方もまた、社会の中では限られた選択肢の中で働いている状況にあることを忘れてはなりません。

UNROOFが目指す平等な社会は、

- 障がいがあっても自分の可能性を信じられる社会

- 障がい者と健常者の線引きのない社会

です。

障がいがある方の雇用を促進するメリット

革職人育成工場で働く障がい者の雇用を促進することで、次の社会貢献が実現してゆくとUNROOFは考えています。

- 安定した収入を得られる障がいのあるメンバーが増える

- 働く中で給与アップ、任される仕事内容がどんどん増えていく

- 障がいのあるメンバーが働く姿を社会に発信して多くの方に希望を持ってもらえる

- 障がいのある人への社会の意識が変わってゆく

- 働く当事者たちの働きがい、生きがいにつながる

障がいのある方の雇用状況

近年ではUNROOFのような取り組みを進める企業が増えており、障がい者の雇用状況は年々伸びている傾向にあります。

UNROOFのように、積極的に障がいのある方の雇用を促進することで、その姿自体が社会の意識を変え、不平等な社会を変革させていくでしょう。

UNROOFで販売する革製品はおしゃれで上質

UNROOFが注目される理由は、雇用環境の安定だけではありません。職人たちが作り上げる革製品のクオリティが高く評価されているからです。

他の革製品販売店と異なるところは、人々が日常で求める「かゆいところに目が届く」製品が多い点です。

例えば、「ありそうでなかった 仕分けができる名刺入れ」。

最大75枚まで収納できるのに、内側で乱雑にならないように本革仕切りで整理整頓ができる仕組みになっています。

製品はどれもギフトラッピング用にもオーダーでき、大切な方へのプレゼントやお祝いの品としてもおすすめです。

AYUMI

エクアドルの元女性受刑者の社会復帰をサポートしているのが、AYUMIです。

「何が起こっても私は大丈夫」創始者が事業を始めたきっかけ

AYUMIの創始者である宮浦歩美さんは、生まれつき心臓に穴が空いた状態で生まれてきて、わずか9ヶ月という月齢で手術をし乗り越えました。

この大きな出来事が彼女のベースとなり、「何が起こっても私は大丈夫」と強い意志に変わっていったと言います。

その後、大学3年のときにエクアドルにNPOとしてボランティアに出向き、女性刑務所で託児スタッフとして働きました。

その際に、

- 出所する元受刑者に雇用機会が待っていない

- 元受刑者が母親の場合、収入が不安定のため、その子どもたちが学校へ通わせる余裕がない

- 刑務所に入る理由のひとつに貧困問題やジェンダー問題が隠れていた

そのような現実を知り、元受刑者の女性が社会復帰を目指せる社会をつくろうと決意しました。

AYUMIがエクアドルの元受刑者向けに作り上げた雇用

AYUMIが手掛ける事業は、洗顔石鹸の製造、販売です。

製造販売に関わるスタッフは一般雇用者もいますが、元受刑者を積極採用しています。

エクアドルの女性たちが犯罪に手を染めてしまった理由のひとつに貧困が挙げられます。

出所後、安定した職に就くことで貧困の悪循環を断ち切るきっかけとなり、子どもたちにも教育を受ける機会を与えることができるとは考えます。

日本の出所者の雇用事情

AYUMIのように、元受刑者の方を積極採用する企業は日本には多くあります。

北海道にある建設会社「北洋建設株式会社」は先代社長の頃から元受刑者を積極採用。

現社長の小澤 輝真さんは難病を発症しており余命を宣告されているにもかかわらず、全国の刑務所に足を運び、雇用の面接を行なっています。

「もっといろんな会社が出所者雇用に取り組むために社会を変えていってもらいたい。」刑務所を回る中でそう話しています。

AYUMIや北洋建設株式会社の取り組みに共通していることは、誰ひとり取り残さない社会づくりでしょう。経済成長の大前提は、ひとりひとりが働きがいを感じることなのだと理解できますね。

ショコラボ

チョコレートというスイーツで働く全ての人に喜びを届けたい。「ショコラボ」が考える正常な社会とは、健常者と障がい者が現実的なマーケット分野でフェアに共働するということ。

ショコラボの企業理念は、

あらゆる人々を平等に尊重し、障がい者・健常者・高齢者が共生するコミュニティを作り、関与する全ての人々が物心両面の豊かさを感じられる仕組み作りで社会に貢献すること。

ショコラボ

です。

ひとつひとつ違っていい。チョコレート商品に込めた思い

ショコラボが販売するチョコレートはすべて手作業で作られます。

そして、

第一の商品: 健常者のみがつくる商品

第二の商品: 障がい者のみがつくる商品

ショコラボ

と位置づけ、ショコラボでは、

第三の商品: 現実マーケットを意識しつつ、健常者と障がい者が共生・共働してつくる商品

ショコラボ

とし、機械では作ることができない手作業の魅力を商品として多くのお客様に伝えているのです。

むすびば

母国を離れ、日本で働く技能実習生が日本語教育を受け、働きがいを感じられる社会づくりを目指すのが「むすびば」の取り組みです。

どんな問題を解決する取り組みなのか

安定した収入を得て家族を養うため、毎年日本には外国人技能実習生が働きに来ています。

その中で

- 日本語が話せない

- 文字が読めないため仕事に影響が出て収入があがりにくい

- 知り合いがいないため孤立しがち

- 突然失踪してしまう

- 日本の生活に馴染めなくなる

といった問題が起きています。

企業向けの語学教室

このような問題を受けて、むすびばでは外国人技能実習生を採用する企業向けにオンライン日本語教室を作りました。

語学が上達することで、

- 働き先で的確な判断ができるようになる

- 指示を出す側との意思疎通ができるようになる

- 働くことが楽しくなる

- 社外でも知り合いを作りやすくなる

- 日本の生活に馴染みやすくなる

など、生活しやすい環境が調います。

特に大きな特徴としては、実習生が直接申し込むのではなく、採用している企業向けにサービスを販売している点です。

むすびばの目的は、実習生が負担なく働きやすい環境をつくることです。

実際に導入した企業の声

実際にサービスを導入した企業の声をご紹介します。

- 「最初は義務感があったように見えた実習生が、語学を学んだことにより社内でコミュニケーションを楽しめるようになっていた」

- 「実習期間を終えたあとでも実習生の将来の選択肢がひろがる」

- 「仕事上のトラブルが減って作業がスムーズに進むようになった」

実習先だけでなく、日常へのメリット、また将来にも役立つサービスであることがわかります。

サービス内容を知りたい企業様がいらしたらぜひ公式サイトをのぞいてみてはいかがでしょうか。

【日本の取り組み事例】開発途上国への援助「ODA」

目標8で欠かせない「経済成長」のために、日本政府は世界の開発途上国援助に積極的です。途上国への開発協力を、ODA(Official Development Assistance:政府開発援助)と言い、毎年資金援助を行っています。

途上国の経済成長を向上させるためには、インフラ整備が不可欠です。インフラを整備することが中長期的に貧困を解決し、人々の暮らしを豊かにすることにつながるからです。

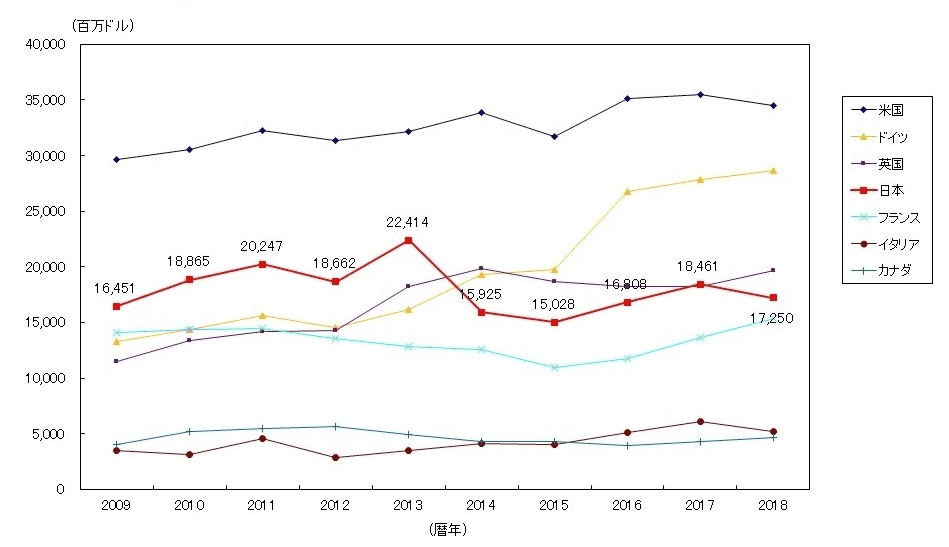

【主要援助国のODA実績の推移】

2018年時点で、日本のODA支出は172億ドル(1ドル108円として約1兆8,576億円)で、アメリカ、ドイツ、イギリスに次いで世界第4位です。

目標8では、特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を目標に掲げているため、日本のODAは目標達成に向けて貢献していると言えるでしょう。

SDGs8の達成に向けた世界の企業・団体の取り組み事例

続いては、世界の企業や団体の取り組みを見ていきましょう。

テトラ・パック社

スウェーデンの食品容器大手であるテトラ・パック社では、途上国において、品質の高い牛乳を適切に市場に売り出すことによって、現地の人々の収入を増加するなどの取り組みを行っています。

品質の高い牛乳を長期的に供給

10億人近い人々が、小規模な自営農地や家族だけで数頭の牛を飼育しながら生産しています。しかし、小規模農家が適切に市場にアクセスすることができないことから、牛乳の多くが加工されずに廃棄されてしまっていました。

テトラ・パック社では、独自の「デイリーハブモデル」を打ち出し、小規模農家を乳牛メーカーと結びつけることで、品質の高い牛乳を長期的に供給する事業に取り組んでいます。

例えば、バングラデシュの小規模農家は、牛乳生産量を4.45リットルから10.8リットル(143%)の増産に成功し、月収も大幅に上昇しました。

テトラ・パック社のこの取り組みは、途上国への直接支援や技術革新による牛乳生産量の増加や安定供給(生産性の向上)に貢献しています。

国際労働機関(ILO)

目標8で重要と位置付けられている「ディーセント・ワーク」の実現は、この言葉が初めて使われたILOにとって活動の軸となるものです。

世界中で様々な取り組みを展開

ILOは、世界中の国々で、

- 児童労働をなくすためのプロジェクトを実施

- 社会保障制度の策定と拡大

- 雇用集約型投資

- より良い仕事で労働環境の改善

といった取り組みを展開しています。

例えば児童労働については、60以上もの国が自国の法律をILOの児童労働条約に合わせて修正しており、世界の児童労働の削減に大きく貢献しています。児童労働に従事している子どもの数は、2000年の2億4600万人から、2017年には1億5200万人と、30%も減少させることに成功しています。

まとめ

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」について解説しました。

私たちを取り巻く課題は、

- 世界の貧困

- 低い経済成長率

- 児童労働

- 若者の失業率

- ジェンダー格差

- 長時間労働

など、まだまだたくさんあります。

しかし、一人ひとりが「ディーセント・ワーク=働きがいのある人間らしい仕事」を意識し、行動していくことによって、社会は変えることができます!

- 国や企業が行う取り組みを応援する

- この記事で得た知識を、家族や友人に話す

- フェアトレード商品や地元のものを意識して購入する

- ESG投資を意識してみる

- 自分の働いている会社で雰囲気づくりに心がける

など、私たちの身のまわりでできることもたくさんあります。

児童労働や貧困問題など、目を背けてしまいたくなるかもしれません。しかし、世界や日本の状況を正しく知ることは、「今私たちに何ができるのか?」を考える第一歩となります。1人の行動はとても小さなことかもしれませんが、多くの人が一緒に行動を起こせば大きなインパクトになります。

ぜひ私たちと一緒に、より良い未来に向けて行動しませんか。