私たちが住む家やオフィスビルは、実は地球温暖化の原因の1つとなっていることを知っていますか?なぜなら、建物の建設や材料の製造過程で大量のCO2が排出されるためです。

このCO2を「エンボディードカーボン」と呼びます。

この意外な事実でもあるエンボディードカーボンについて、算出方法や削減方法、メリットや課題をわかりやすく解説します。私たち一人ひとりができること、そしてより良い未来のために建築業界が取り組んでいることについて考えてみましょう。

目次

エンボディードカーボンとは?

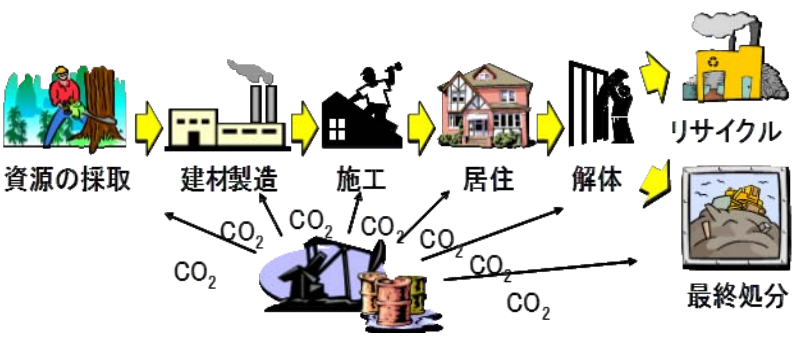

【住宅・建築物のライフサイクル全体を通じてCO2排出量をマイナスにする】

エンボディードカーボンとは、建築物のライフサイクル全体で排出される二酸化炭素(CO2)のうち、

- 原材料の抽出

- 製造過程

- 輸送

- 施工・建設

- 解体・廃棄

に関連する排出量を指します。近年、建築業界において持続可能性への関心が高まる中で、エンボディードカーボンの削減が重要な課題と言われています。

【建築物ライフサイクルにおけるCO2】

「エンボディードカーボン」言葉の意味

エンボディードカーボンのそもそもの意味は、

- エンボディード(Embodied):動詞 “embody” の過去分詞形で、「体現する」「具現化する」という意味

- カーボン(Carbon):炭素を指しますが、この文脈では温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)

という言葉です。簡単に言えば、「製品や建築物に体現された(embodied)炭素排出量」という意味です。

【世界の建築物部門のCO2排出量】

■直接的なCO2排出(建設現場における燃料の燃焼や、自社の車両の運行など)

■間接的なCO2排出(電気、ガスなどのエネルギー消費によるCO2排出)

■エンボディードカーボン(建材の製造、輸送、施工過程で発生するCO2排出)

エンボディードカーボンと関連する概念

エンボディードカーボンを理解する上で、以下の概念も重要です。

【日本建築学会のLCA指針】

ライフサイクルカーボン(ホールライフカーボン)

ライフサイクルカーボン(ホールライフカーボン)は建築物の全ライフサイクルを通じて排出されるCO2の総量を指します。エンボディードカーボンとオペレーショナルカーボンの合計です。

オペレーショナルカーボン

【建築物のライフサイクルにおけるCO2排出】

オペレーショナルカーボンは、建築物の使用段階で発生するCO2排出量で、主に光熱水の消費に伴うものを指します。

アップフロントカーボン

アップフロントカーボンは、エンボディードカーボンの一部で、建築物の製造・施工段階で発生するCO2排出量を指します。

【アップフロントカーボン(2005年分析結果)】

LCA(ライフサイクルアセスメント)

【LCAとは】

LCA(Life Cycle Assessment:ライフサイクルアセスメント)は、製品やサービスの全ライフサイクルにおける環境影響を評価する手法です。エンボディードカーボンの算定にも応用されます。

LCAでは、原材料の調達から製造、使用、廃棄に至るまでの各段階で発生する環境負荷を定量的に分析します。これにより、製品やサービスの環境性能を総合的に評価し、改善点を特定することができます。

【関連記事】LCAはカーボンニュートラルに欠かせない!メリット・デメリット、問題点も紹介

グレーエネルギー

グレーエネルギーは、製品の製造、輸送、保管、販売、使用、廃棄までのライフサイクル全体で消費されるエネルギーのことを指します。エンボディードカーボンと類似した概念ですが、グレーエネルギーはエネルギー消費量に焦点を当てており、必ずしもCO2排出量に限定されません。

建築物や製品の環境影響を評価する際に、グレーエネルギーの概念を用いることで、直接的なエネルギー消費だけでなく、間接的なエネルギー消費も考慮に入れることができます。

CFP(カーボンフットプリント)

【CFP(カーボンフットプリント)とは】

CFP(carbon footprint:カーボンフットプリント)は、製品やサービスのライフサイクル全体を通じて排出される温室効果ガスの総量をCO2換算で表したものです。エンボディードカーボンが主に建築物や製品の製造段階に焦点を当てているのに対し、カーボンフットプリントは使用段階や廃棄段階も含めた総合的な排出量を示します。

カーボンフットプリントの算定と表示により、消費者は製品の環境負荷を比較し、より環境に配慮した選択をすることができます。

【関連記事】カーボンフットプリントとは?算定方法や課題、企業の取組事例も

エンボディードカーボンという言葉は、製品や建築物が存在することによって「体現される」CO2排出量を表現しており、その製造から廃棄までの過程で間接的に発生する環境負荷を包括的に捉える概念です。この概念を理解し、削減に取り組むことが、持続可能な社会の実現に向けて重要となっています。*1)

なぜ今エンボディードカーボンが注目されているのか

近年、建築業界において、エンボディードカーボンへの関心が急速に高まっています。今なぜ、エンボディードカーボンが注目を集めているのか、主な理由を確認していきましょう。

気候変動対策の緊急性

気候変動対策の緊急性が高まる中、建築業界もその責任を問われています。国連環境計画(UNEP)の報告によると、建築・建設部門は世界の最終エネルギー消費の約36%、エネルギー関連CO2排出量の約39%を占めています。この数字は、エンボディードカーボン削減の重要性を物語っています。

【2022 年の世界のエネルギー起源 CO2排出量の分野別割合】

その中で近年では、パリ協定の目標達成に向けて、各国政府や企業が脱炭素化に向けた取り組みを加速させる中、建築業界でもより包括的なアプローチが求められるようになりました。その結果、建物の運用段階だけでなく、建材の製造や建設過程も含めた総合的な排出量削減が注目されるようになったのです。

【日本のCO2排出量の40%は建築】

日本に目を向けると、CO2排出量中では、

- 1990年度(11.4億t-CO2中):38%(新築工事 12%、改修工事 1%、建物運用 25%)

- 2005年度(13.0億t-CO2中):41%(新築工事 7%、改修工事 2%、建物運用 32%)

という調査結果が発表されています。

技術革新と測定手法の進歩

もう1つ、エンボディードカーボンへの注目が高まった背景には、測定技術や評価手法の進歩があります。例えば、ライフサイクルアセスメント(LCA)ツールの発展により、建材の製造から廃棄までの環境影響を詳細に分析することが可能になりました。

規制強化

世界各国で、建築物のエンボディードカーボンに関する規制が強化されつつあります。例えば、オランダでは2018年から新築建築物のエンボディードカーボンの上限を定める法律が施行されています。

さらに、EUは2023年3月に「建築物エネルギー性能指令(EPBD)」※の改正案を採択しました。この改正案では、2030年までに全ての新築建築物をゼロエミッション化することを目指しており、エンボディードカーボンの評価と削減が重要な要素となっています。

このような規制強化の動きは、欧州市場へ輸出する日本企業にも影響を及ぼす可能性があります。例えば、将来的に高い確率で建材メーカーや住宅メーカーは、自社製品のエンボディードカーボンを把握し、削減に取り組むことが求められるようになるでしょう。

市場の要求

世界的に、投資家や消費者の間でも、環境に配慮した建築物への関心が高まっています。グリーンビルディング認証制度(環境配慮型建築物評価システム)の中でも、LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)※やBREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)※といった国際的な認証制度が、エンボディードカーボンの評価を取り入れ始めています。

これらの動向は、建築業界全体にエンボディードカーボンへの取り組みを促す大きな要因となっています。今後も、この分野への注目はさらに高まっていくことが予想されます。*2)

エンボディードカーボンを測定・削減するメリット

エンボディードカーボンの測定と削減は、建築業界における環境負荷低減の新たなフロンティアとして注目を集めています。この取り組みは、単なる環境保護にとどまらず、経済的利益や社会的価値の創出にもつながる可能性を秘めています。

この章では、エンボディードカーボンの測定・削減がもたらす具体的なメリットについて、わかりやすく解説していきます。

環境負荷の包括的な把握と削減

【IEA ネットゼロ・パスウェイ 2050年までのロードマップ】

エンボディードカーボンを測定することで、建築物のライフサイクル全体における環境負荷を包括的に把握することが可能になります。これにより、従来のオペレーショナルカーボンのみに焦点を当てた対策では見落とされていた排出源を特定し、より効果的なCO2削減策を講じることができます。

サーキュラーエコノミー実現にも貢献

【サーキュラーエコノミーの概念(エレン・マッカーサー財団)】

エンボディードカーボンの算定・削減は、サーキュラーエコノミーの概念と密接に関連しており、資源の効率的な利用と廃棄物の最小化を通じて、持続可能な建築産業の実現に貢献します。

【関連記事】サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは?企業の取り組み事例・リサイクルとの関係性

サーキュラーエコノミーでは、従来の「採取→製造→使用→廃棄」(リニアエコノミー)という直線的な経済モデルから脱却し、資源を可能な限り長く循環させる経済システムを目指します。

この考え方を建築分野に適用することで、エンボディードカーボンの削減と環境負荷の低減を同時に実現することが可能となります。

【木造建築分野におけるサーキュラーエコノミー】

コスト削減と経済的利益

エンボディードカーボンの削減は、長期的には建築コストの削減にもつながります。例えば、低炭素材料の使用や効率的な建築プロセスの採用は、資源の無駄を減らし、エネルギー消費を抑えることで、直接的なコスト削減効果をもたらします。

さらに、カーボンプライシング※の導入が世界的に進む中、将来的にはエンボディードカーボンの排出量に応じた課税や規制が強化される可能性があります。そのため、先行してエンボディードカーボンの削減に取り組むことは、将来的な経済的リスクを軽減する戦略的な投資となり得ます。

【関連記事】カーボンプライシングをわかりやすく解説!世界・日本の現状、課題、今後の展望も紹介

市場競争力の向上

【不動産価値への環境・社会的インパクトの反映】

環境配慮型の建築物に対する需要が高まる中、エンボディードカーボンの削減は市場競争力の向上につながります。近年、国際的なグリーンビルディング認証制度(環境配慮型建築物評価システム)が、エンボディードカーボンの評価を取り入れ始めています。

これらの認証を取得することで、環境に配慮した建築物としての付加価値が高まり、投資家や入居者からの評価向上につながります。実際に、グリーンビルディング認証を取得した建築物は、賃料や不動産価値が上昇する傾向にあることが、複数の研究で示されています。

イノベーションの促進

エンボディードカーボンの測定・削減への取り組みは、建築業界におけるイノベーションを促進します。例えば、低炭素材料の開発や、建築プロセスの効率化、BIM(Building Information Modeling)技術※の活用など、さまざまな技術革新が進められています。

特に注目されているのが、カーボンキャプチャー技術※を建材に応用する取り組みです。例えば、米国のCarbonCure Technologies社は、コンクリートの製造過程でCO2を吸収・固定化する技術を開発し、建設業界に革新をもたらしています。このような技術革新は、エンボディードカーボンの削減だけでなく、建築業界全体の持続可能性向上に貢献しています。

【関連記事】CCSとは?カーボンニュートラルの貢献度・CCUSとの違い・問題点を解説

エンボディードカーボンの測定・削減に取り組むことは、環境保護、経済的利益、市場競争力の向上、そしてイノベーションの促進など、多面的なメリットをもたらします。これらの取り組みは、建築業界の持続可能な発展に不可欠であり、今後ますます重要性を増していくことが予想されます。*3)

エンボディードカーボンに関連するデメリット・課題

エンボディードカーボンの削減は、建築業界における環境負荷低減の重要な取り組みですが、その実践にはさまざまな課題が存在します。これらの課題を理解し、適切に対処することが、持続可能な建築の実現には不可欠です。

測定・評価の複雑さ

エンボディードカーボンの正確な測定と評価は、非常に複雑で困難な作業です。建築物のライフサイクル全体を通じたCO2排出量を算出するには、膨大なデータと高度な分析技術が必要となります。

例えば、建材の製造過程や輸送、施工、解体に至るまでの各段階でのCO2排出量を個別に計算し、それらを統合する必要があります。この過程では、各材料のライフサイクルアセスメント(LCA)データが不可欠ですが、これらのデータの入手や更新が容易ではありません。

さらに、建築プロジェクトごとに条件が異なるため、標準化された測定方法の確立が難しいという課題もあります。この問題に対処するため、国際的な標準化機関や研究機関が、エンボディードカーボンの測定・評価方法の統一に向けた取り組みを進めています。

技術的課題

エンボディードカーボンの削減には、いくつかの技術的な課題が存在します。

データの精度と一貫性

建材や製造プロセスに関する正確なCO2排出データの収集は困難を極めます。特に、グローバルなサプライチェーンにおいては、各地域や製造元によってデータの精度や収集方法が異なる可能性があり、一貫性のある評価を行うことが難しくなっています。

新技術の開発と実用化

低炭素材料や革新的な建築技術の開発は進んでいますが、これらを実際の建築プロジェクトに適用し、大規模に展開するまでには時間がかかります。例えば、CO2を吸収するコンクリートなどの新素材は、長期的な耐久性や安全性の検証が必要です。

ライフサイクル評価の複雑さ

建築物の寿命は数十年に及ぶため、エンボディードカーボンの正確な評価には、将来の解体や再利用までを含めた長期的な視点が必要です。しかし、これらの将来的な影響を現時点で正確に予測することは極めて困難です。

コスト増加の可能性

エンボディードカーボンの削減は、短期的には建築コストの増加につながる可能性があります。低炭素材料の使用や新しい建築技術の導入には、従来の方法よりも高いコストがかかることが多いためです。

このコスト増加は、特に中小規模の建築プロジェクトや、予算の制約が厳しい公共事業において大きな課題となる可能性があります。しかし、長期的には技術革新やスケールメリットによってコストが低下することが期待されています。

既存の建築慣行との整合性

エンボディードカーボンの削減には、従来の建築慣行や規制との整合性を図る必要があります。その理由として、新しい材料や工法の導入は、既存の建築基準や安全規制と矛盾する可能性があるためです。

例えば、木造高層建築の推進は、エンボディードカーボンの削減に効果的ですが、多くの国や地域では高層建築物に対する木材使用の規制が厳しく、その実現には法規制の見直しが必要となります。

また、建築業界の保守的な文化も、新しい低炭素技術の採用を妨げる要因となっています。長年培われてきた建築技術や慣行を変更することへの抵抗感が、エンボディードカーボン削減の取り組みを遅らせる可能性があります。

サプライチェーンの複雑性

【GHGプロトコルScope算定報告基準のによるサプライチェーンCO2排出量】

建築業界のサプライチェーンは非常に複雑で、多くの関係者が関与しています。このため、エンボディードカーボンの削減には、サプライチェーン全体での協力と調整が不可欠です。

例えば、低炭素材料の使用を促進するためには、材料メーカー、流通業者、設計者、施工業者など、多くの関係者の協力が必要となります。しかし、これらの関係者間での情報共有や目標の統一は容易ではありません。

さらに、グローバル化が進んだ現代の建築業界では、材料や部品が世界中から調達されることも多く、サプライチェーン全体でのエンボディードカーボンの管理はさらに複雑になっています。

【1990年産業連関表による資本形成を含む国内CO2排出量(推計)】

社会的課題

エンボディードカーボンの削減には、技術面だけでなく社会的な課題も存在します。

認知度と理解の不足

エンボディードカーボンの概念は、建築業界の専門家の間でも十分に理解されていない場合があります。一般の消費者や建物所有者にとっては、さらに馴染みの薄い概念であり、その重要性の認識が不足しています。

コスト増加への抵抗

低炭素材料や新技術の導入は、短期的には建築コストの増加につながる可能性があります。特に、厳しい予算制約下にある公共事業や中小規模のプロジェクトでは、この追加コストが大きな障壁となる可能性があります。

規制と基準の整備

エンボディードカーボンに関する統一された規制や基準が不足しています。各国や地域で異なる基準が存在する場合、グローバルな建築プロジェクトの実施や評価が複雑化する可能性があります。

業界慣行の変革

建築業界は伝統的に保守的な傾向があり、新しい方法や技術の採用に抵抗を示すことがあります。エンボディードカーボンの削減には、設計から施工、材料選択に至るまでの既存の慣行を大きく変える必要があり、この変革には時間がかかる可能性があります。

これらの課題に対処するため、建築業界では、サプライチェーン全体での情報共有システムの構築や、共通の目標設定などの取り組みが進められています。例えば、国際的な非営利団体である「Carbon Disclosure Project(CDP)」※は、企業のサプライチェーン全体での環境影響の開示を促進する活動を行っています。

【関連記事】CDPとは?気候変動・水・フォレストレポートの詳細やA入り企業の紹介も

エンボディードカーボンの削減は、建築業界の持続可能性向上に不可欠ですが、その実現には多くの課題が存在します。これらの課題を克服するためには、業界全体での協力と継続的な技術革新が必要となるでしょう。しかし、これらの取り組みは、長期的には建築業界の競争力向上と環境保護の両立につながる可能性を秘めています。*4)

エンボディードカーボンの算出方法

エンボディードカーボンの正確な測定は、建築物の環境負荷を理解し、削減策を講じる上で不可欠です。しかし、その算出には複雑な要素が絡み合い、建築業界全体で統一された手法の確立が急務となっています。本章では、エンボディードカーボンの算出方法について、実践的な観点から解説していきます。

LCA、CFPとの関係

エンボディードカーボンの算出を理解するにあたり、まずは

- LCA:ライフサイクルアセスメント

- CFP:カーボンフットプリント

という2つの概念と、エンボディードカーボンの関係性を明確にすることが重要です。これらの概念は、環境影響評価の異なる側面を表しており、それぞれが独自の役割を果たしています。

①LCA:ライフサイクルアセスメント

LCAは、製品やサービスの全ライフサイクルにわたる環境影響を包括的に評価する手法です。原材料の調達から製造、使用、廃棄に至るまでの各段階で生じる環境負荷を定量化し、総合的に分析します。

②CFP:カーボンフットプリント

一方、CFPは LCAの一部として位置づけられ、特に温室効果ガス排出量に焦点を当てています。製品やサービスのライフサイクル全体で排出される二酸化炭素等の温室効果ガスを CO2 換算で表したものです。CFPは、気候変動対策の文脈で特に重要視されており、消費者や企業が環境負荷を理解し、削減するための指標として活用されています。

エンボディードカーボンは、これからさらに特化した概念で、建築物や製品の製造、輸送、施工、解体、廃棄に関連する CO2 排出量を指します。これは CFPの一部であり、特に建設業界において重要な指標となっています。

これらの関係性を踏まえると、エンボディードカーボンの算出手順は、実質的に CFPの算出プロセスと類似していることがわかります。以降で紹介する図解が「LCA」や「CFP」の資料となっているのは、このためです。

【LCA の実施手順】

算出の基本ステップ

【CFPの取組の流れの概要】

出典:経済産業省『カーボンフットプリント ガイドライン』(2023年5月)p.14

カーボンフットプリント(CFP)の算出方法を基に、エンボディードカーボンを効率的に算出する手順を解説します。

Step①:算定方針の検討

まず、算定の目的と対象範囲を明確にすることが大切です。エンボディードカーボンの算出には、建築物の設計段階から施工、運用、解体までのライフサイクル全体を考慮する必要があります。

算定の目的に応じて、以下の点を検討しましょう。

- 算定対象とする建築物の種類や規模

- 算定結果の用途(環境性能評価、設計最適化、情報開示など)

- 算定の精度と必要なデータの入手可能性

これらの要素をふまえ、適切な算定方針を立てることで、効率的かつ目的に沿った算出が可能となります。

Step②:算定範囲の設定

次に、エンボディードカーボンの算定範囲を具体的に定めます。一般的に、以下の要素が含まれます。

- 原材料の調達

- 資材の製造

- 建設現場への輸送

- 施工

- 解体・廃棄

各段階で発生するCO2排出量を網羅的に把握するため、システム境界を明確に設定することが重要です。また、カットオフ基準を設けることで、影響の小さい要素を除外し、効率的な算定が可能となります。

【 当該製品のライフサイクルステージやプロセスの対象とする範囲の設定】

対象範囲の設定は、CFPの算定結果に大きな影響を与えるため、算定の目的や製品の特性を十分に考慮して決定することが重要です。また、設定した範囲は明確に文書化し、透明性を確保することが求められます。

Step③:CFT算定

CFPの算定は、エンボディードカーボンを導出するための基礎となります。以下の手順で進めていきましょう。

- データ収集:各プロセスの活動量(材料使用量、エネルギー消費量など)を収集

- 排出係数の選定:信頼性の高いデータベースから適切な排出係数を選択

- GHG排出量の計算:活動量と排出係数を掛け合わせ、各プロセスのGHG排出量を算出

- 合算:全プロセスのGHG排出量を合計し、製品全体のCFPを算出

この過程で、データの品質管理や不確実性の評価にも留意する必要があります。

【 インベントリ分析の流れ】

データ収集では、使用する建材の種類と量、輸送距離、建設プロセスなど、必要なデータを収集します。この段階では、BIM(Building Information Modeling)※技術の活用が有効です。

次に、各材料やプロセスに対応するCO2排出係数を適用します。これらの係数は、国や地域の公的機関が提供するデータベースや、業界団体が作成したインベントリデータを参照します。最後に各要素のCO2排出量を計算し、合計してエンボディードカーボンの総量を算出します。

Step④:エンボディードカーボンの仕分け・算出

CFPの算定結果から、エンボディードカーボンを抽出する作業に移ります。この段階では、建築物の運用段階のエネルギー消費に伴う排出(オペレーショナルカーボン)を除外し、材料の製造から施工、解体までの排出量を集計します。

具体的には、以下の要素を含めてエンボディードカーボンを算出します。

- 材料製造時の排出量:セメントやスチールの製造過程で発生するCO2排出量

- 建設機械の使用に伴う排出量:クレーンやブルドーザーなどの重機が使用する燃料からの排出量

- 輸送に伴う排出量:建材や機材の現場への輸送にかかった燃料の消費から算出

- 施工時のエネルギー消費による排出量:現場での電力使用や仮設設備の運転に伴う排出量

- 解体・廃棄時の排出量:建物解体時の重機使用や廃材処理施設での処理に伴う排出量

これらの要素を適切に集計することで、建築物のエンボディードカーボンが明らかになります。

【活動量と排出係数】

Step⑤:検証・報告

最後に、算出結果の妥当性を確認し、報告書にまとめる作業を行います。検証のポイントとしては例えば、

- データの正確性と網羅性:主要な原材料の使用量や製造工程でのエネルギー消費量などの1次データの正確性を確認

- 計算方法の妥当性:力使用に伴う排出量計算で、最新の排出係数を使用しているか、または再生可能エネルギー証書の扱いが適切かを確認

- 結果の整合性:同じ製品カテゴリー内での他社製品のCFP値や、自社製品の過去のCFP値と大きな乖離がないかを確認

などが挙げられます。

報告書には、算定の前提条件や方法論、使用したデータソースなどを明記し、透明性を確保することが重要です。また、結果の解釈や今後の削減策についても言及することで、より有意義な報告となるでしょう。

以上の手順を踏むことで、建築業界の皆様は、エンボディードカーボンを効果的に算出し、環境負荷の低減に向けた取り組みを進めることができます。

算出ツールとデータベース

エンボディードカーボンの算出を支援するツールやデータベースの開発が進んでいます。例えば、日本では「ゼロカーボンビル推進会議」が中心となり、ホールライフカーボンの算定ツール「J-CAT」の開発や、建材のCO2排出量原単位の整備が進められています。

J-CAT (Japan – Carbon footprint of products Assessment Tool)

J-CATは、経済産業省と環境省が共同で開発した、製品のカーボンフットプリント(CFP)を算定するためのツールです。

このツールの主な特徴は以下の通りです。

- 無料で利用可能な web ベースのアプリケーション

- 製品のライフサイクル全体(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)の CO2 排出量を算定

- 日本の産業連関表に基づいたデータベースを使用しており、日本の状況に適した計算が可能

- さまざまな業種や製品カテゴリーに対応

- 算定結果をグラフや表で視覚化し、レポートとして出力可能

J-CAT は、特に中小企業や CFP 算定の経験が少ない企業にとって、比較的容易にCFP算定を行うことができるツールとして設計されています。

【J-CATの算定結果報告用シート(標準算定法)】

また、信頼性の高いデータベースの整備も重要です。例えば、日本建築学会が「建築物のLCA指針」を公開しており、各種建材のCO2排出原単位※を提供しています。

エンボディードカーボンの算出方法は、技術の進歩と共に進化を続けています。今後は、AIやビッグデータの活用により、より精緻な算出が可能になるでしょう。

建築業界の専門家は、これらの最新動向を把握し、自社のプロジェクトに適した算出方法を選択・適用していくことが重要になっていきます。*5)

エンボディードカーボンの削減方法

【Apple Park:Steve Jobs Theater】

エンボディードカーボンの削減は、建築業界における脱炭素化の重要な課題です。建物のライフサイクル全体を通じてCO2排出量を低減するためには、設計段階から解体・リサイクルまでを見据えた包括的なアプローチが必要となります。

この章では、エンボディードカーボン削減のための具体的な方法と、建築業界での実践的な取り組みについて解説します。

【資源循環の排出削減ポテンシャル】

材料選択の最適化

エンボディードカーボン削減の第一歩は、低炭素材料の選択から始まります。従来の高炭素排出材料に代わる、環境負荷の少ない代替材料の使用が重要です。

木材の積極的活用

木材は成長過程でCO2を吸収し、長期間炭素を固定化できる優れた建材です。CLT(直交集成板)などの新しい木質材料を活用することで、高層建築にも木材を使用できるようになりました。

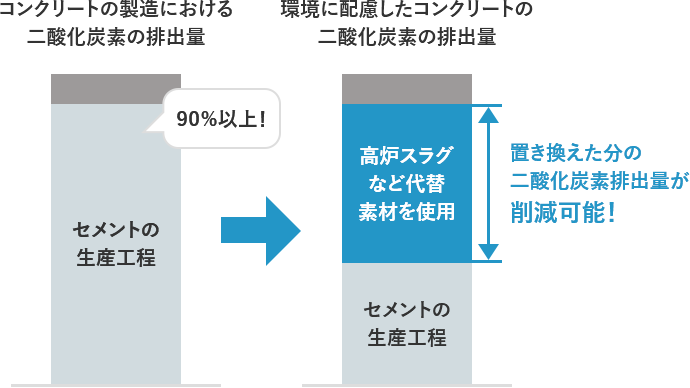

低炭素コンクリートの使用

セメントの代替材としてフライアッシュや高炉スラグを使用したコンクリートは、従来のものと比べてCO2排出量を大幅に削減できます。

リサイクル材の活用

鉄骨構造においては、リサイクルスチールの使用が有効です。また、再生アグリゲートを用いたコンクリートの使用も、エンボディードカーボンの低減に貢献します。

設計の最適化

建築物の設計段階で、エンボディードカーボンを考慮した最適化を行うことが重要です。

構造の効率化

不必要な材料使用を避けるため、構造解析を綿密に行い、必要最小限の部材で建物の安全性を確保します。

モジュラー設計の採用

規格化された部材を使用するモジュラー設計を採用することで、材料の無駄を減らし、施工効率を向上させることができます。

長寿命化設計

建物の耐久性を高め、改修や解体の頻度を減らすことで、長期的なエンボディードカーボンを削減できます。

施工プロセスの改善

建設現場でのCO2排出削減も、エンボディードカーボン低減の重要な要素です。

プレファブ工法の採用

工場で部材を製作し、現場で組み立てるプレファブ工法を採用することで、現場での作業時間と廃棄物を削減できます。

建設機械の電動化

ディーゼル駆動の建設機械を電動機械に置き換えることで、現場でのCO2排出を大幅に削減できます。

デジタル技術の活用

BIM(Building Information Modeling)を活用することで、設計から施工までの過程を最適化し、材料の無駄を減らすことができます。

解体とリサイクルの考慮

建物のライフサイクル終了時のエンボディードカーボンも考慮する必要があります。

デザイン・フォー・ディスアセンブリ

解体を考慮した設計を行うことで、建物の解体時のエネルギー消費を抑え、材料のリサイクルを容易にします。

材料パスポートの導入

建物に使用された材料の情報を記録し、将来の再利用やリサイクルを容易にする「材料パスポート」の導入が進んでいます。

政策と規制

エンボディードカーボン削減を促進するためには、政策や規制の整備も重要です。

排出量の開示義務化

オランダなど一部の欧州諸国では、建設時におけるCO2排出量の算出と開示を義務化しています。

グリーン調達基準の設定

公共建築物の調達基準にエンボディードカーボンの基準を設けることで、民間セクターへの波及効果が期待できます。

エンボディードカーボンの削減は、建築業界全体で取り組むべき重要な課題です。材料選択から設計、施工、そして解体に至るまで、建物のライフサイクル全体を通じた包括的なアプローチが求められます。これらの取り組みを通じて、建築業界は脱炭素社会の実現に大きく貢献することができるでしょう。*6)

日本のエンボディードカーボンに関する現状と事例

【清水建設:分棟方式の生長の家”森の中のオフィス】

ここからは、日本に目を向けて詳しく見ていきます。

日本の建築業界では、エンボディードカーボンへの取り組みが急速に進展しています。気候変動対策の重要性が高まる中、建築物のライフサイクル全体でのCO2排出削減が注目を集めているのです。

この章では、日本におけるエンボディードカーボンの現状と、その背景にある要因について詳しく見ていきましょう。

政策的取り組みの進展

国土交通省、環境省、経済産業省を中心に、エンボディードカーボン削減に向けた政策的取り組みが加速しています。2020年に日本政府が「2050年カーボンニュートラル」を宣言して以来、建築分野においても具体的な施策が展開されています。

事例:ZEB(Net Zero Energy Building)

【清水建設:ZEB中規模オフィスビル】

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)は、年間のエネルギー消費量が実質ゼロとなることを目指す建築物です。この建築物は、運用時のエネルギー消費量を大幅に削減するだけでなく、使用する建材や設備のエンボディードカーボンにも配慮した概念です。

ZEBの定義と特徴は以下の通りです。

- 省エネルギー:高効率な設備システムの導入や建物の断熱性能向上により、大幅な省エネを実現

- 創エネルギー:太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用して、エネルギーを自給

- エネルギー収支:消費するエネルギーと創出するエネルギーの収支をゼロに近づけることを目指す

ZEBの実現には、建築設計の工夫、高性能な設備の導入、再生可能エネルギーの活用など、総合的なアプローチが必要です。国土交通省は、2030年までにZEBの新築建築物に占める割合を50%以上にするという目標を掲げています。

【2025年4月(予定)からの建築物省エネ法※の改正】

さらに、2024年度からは新築建築物の省エネ基準への適合が義務化される予定です。この動きは、建築物のエネルギー効率向上だけでなく、使用する建材のエンボディードカーボンにも影響を与えることが予想されます。

【2025年4月(予定)からの建築物省エネ法改正の内容】

事例:木材利用促進への取組み(林野庁)

【2050年カーボンニュートラルに貢献する森林・林業・木材産業】

出典:林野庁『木材利用を通じた脱炭素社会の実現に向けて』(2022年11月)p.9

林野庁が中心となり、エンボディードカーボン削減の観点から木材利用が促進されています。木材は、成長過程で大気中のCO2を吸収し、炭素を固定する特性を持つため、建築物のエンボディードカーボン削減に大きく貢献する可能性があります。

木材は、乾燥重量の約50%が炭素で構成されています。例えば、1m³のスギ材は約0.23トンのCO2を固定します。

これは、一般的な乗用車が1日に排出するCO2量に相当します。

林野庁は、2010年から、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」※に基づき、公共建築物の木造化・木質化を推進しています。、2020年に完成した「東京都江東区立有明西学園」は、4階建ての校舎を含む大規模木造建築物で、約1,700m³の木材を使用しています。

この法律は、2021年の改正で民間建築物も対象に加えられ、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改称されました。

ほかにも、

- CLTの普及促進

CLT(直交集成板)は、木材を直交に積層接着した新しい木質材料で、高い強度と耐火性を持ちます。林野庁は、CLTの利用促進を通じて、中高層建築物の木造化を推進しています。例えば、2019年に完成した「高知県自治会館」は、8階建てのCLT建築物で、約1,000m³のCLTを使用しています。 - 木材利用の環境性能評価

林野庁は、建築物の環境性能評価システム「CASBEE」において、木材利用による環境負荷低減効果を適切に評価するための取り組みを行っています。これにより、木材利用のインセンティブを高め、エンボディードカーボン削減を促進しています。

などの取り組みが進められています。

【建築物木材利用促進協定】

事例:CASBEE(建築環境総合性能評価システム)

CASBEEは、IBECs(住宅・建築SDGs推進センター)が中心となって開発している建築環境総合性能評価システムです。建築物の環境性能を総合的に評価するツールとして広く活用されており、エンボディードカーボンの評価にも応用されています。

【CASBEEによるスコアシート(採点結果)の例】

CASBEEは、省エネルギーや環境負荷の低減だけでなく、室内の快適性や景観への配慮なども含めて多角的に評価します。5段階の評価ランクを用い、建物の環境品質と環境負荷のバランスを独自の指標で表現します。

産学官連携の取り組み

エンボディードカーボン削減に向けた取り組みは、産学官の連携によっても推進されています。その代表的な例が国土交通省が主導する「ゼロカーボンビル推進会議」です。

この会議では、ホールライフカーボンの算定ツールの開発や、建材等に係るCO2排出量の原単位整備が進められています。

事例:住友林業と東京大学の産学協創協定

【住友林業と東京大学の産学協創協定】

住友林業と東京大学は、「木や植物の新たな価値創造による再生循環型未来社会協創事業」を推進するために10年間、10億円の事業費で協定を結びました。これは、木材や植物の新たな価値創造を通じて、サーキュラーバイオエコノミーシステム(循環型共⽣経済)の実現を目指す取り組みです。

この協定は、建築分野におけるエンボディードカーボンの削減に大きく貢献する可能性があります。具体的には以下のような取り組みが行われています。

- 木造大型建築の研究:木材は、鉄やコンクリートに比べてエンボディードカーボンが低いため、木造建築の推進はCO2排出量の削減に効果的

- 高性能部材の開発:ナノテクノロジーを利用した高性能部材の開発は、建材の軽量化や耐久性向上につながり、結果としてエンボディードカーボンを削減

- 木材成分からのバイオプラスチック創製:石油由来のプラスチックの代替となるバイオプラスチックの開発は、建材のエンボディードカーボン削減に貢献

【サーキュラーバイオエコノミーシステム(循環型共⽣経済)のイメージ】

民間企業の先進的取り組み

【大成建設:カーボンリサイクル・コンクリート実験施設内部壁部材】

日本の大手建設会社や不動産開発企業も、エンボディードカーボン削減に向けた独自の取り組みを展開しています。例えば、

- 低炭素コンクリートの開発や木材の積極的活用

- 建物の長寿命化設計

- リサイクル材の使用促進

などが挙げられます。

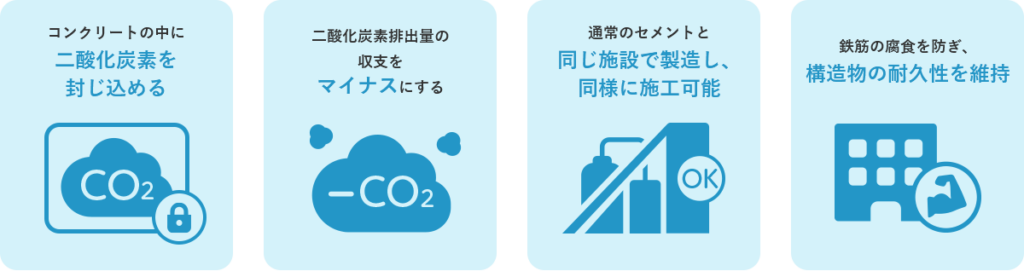

特に注目されているのは、大成建設が開発した「T-eConcrete®/Carbon-Recycle」です。この技術は、CO2を吸収して固定化するコンクリートを実用化したもので、建築物のエンボディードカーボン削減に大きく貢献することが期待されています。

【大成建設:T-eConcrete】

課題と今後の展望

【現状の算定方法と 「資材数量方式」】

日本におけるエンボディードカーボンへの取り組みは着実に進展していますが、いくつかの課題も残されています。その1つが、算定方法の標準化です。現在、エンボディードカーボンの算定方法が統一されていないため、建築物間の比較が難しい状況にあります。

また、国際基準との整合性も重要な課題です。欧米諸国のスタンダードをそのまま適用するのではなく、日本の建築物の特徴や地理的要因を踏まえた上で、より効果的な政策形成が求められています。

今後は、これらの課題解決に向けた取り組みが進むとともに、エンボディードカーボン削減に関する規制やインセンティブの導入も検討されるでしょう。さらに、低炭素材料の開発や建設プロセスの効率化など、技術革新にも期待が寄せられています。

日本のエンボディードカーボンへの取り組みは、まだ始まったばかりです。しかし、政府、企業、研究機関が連携して効果的な削減策を模索し実践していくことで、建築分野における脱炭素化が加速することが期待されます。*7)

世界のエンボディードカーボンの削減への取り組み事例

【メルボルンの巨大木造オフィス開発プロジェクト※】

エンボディードカーボンの削減は、建築業界における喫緊の課題となっています。世界中の企業や研究機関が、この課題に対して革新的なアプローチを展開しており、その取り組みは多岐にわたります。

世界でも特に注目された2つの事例を紹介します。これらの事例は、従来の方法論に挑戦し、新たな視点からエンボディードカーボン削減に取り組んでいる点で評価されています。

マイクロソフト本社:大規模木造建築によるカーボンネガティブ化

マイクロソフト社は、ワシントン州レッドモンドの本社キャンパス再開発プロジェクトで、大規模な木造建築を採用し、エンボディードカーボンの大幅な削減を実現しました。

このプロジェクトでは、約8万平方メートルの床面積を持つ複数の建物が、主に木材を使用して建設されました。使用された木材の多くは、持続可能な森林管理が行われている地域から調達されています。

この建築プロジェクトはカーボンネガティブを達成したことで注目を浴びました。つまり、建設過程で固定化された炭素量が、建設に伴って排出された炭素量を上回ったのです。

具体的には、約17,100トンのCO2が固定化され、建設過程での排出量を約1,100トン上回りました。

この成果は、木材の炭素固定能力を最大限に活用し、同時に建設プロセス全体でのCO2排出削減に取り組んだ結果です。例えば、建設現場では電動建機を積極的に導入し、輸送時のCO2排出も最小限に抑えるよう努めました。

マイクロソフト社のこの取り組みは、大規模な商業建築においても木造建築が可能であり、かつ大幅なエンボディードカーボン削減が実現可能であることを示した点で、業界に大きなインパクトを与えています。

【マイクロソフト:世界初の木造データセンター(バージニア州北部)】

また、マイクロソフトは、バージニア州北部に世界初の木造データセンターを建設しています。このプロジェクトは、従来の鉄筋コンクリート構造に代わり、持続可能な木材を主要な建築材料として使用しています。

従来、データセンターの建設には、大量の鉄鋼やコンクリートが使われてきました。しかし、これらの材料の製造過程では、多量の二酸化炭素が排出されるため、環境への負荷が非常に高いことが問題視されていました。

この新しいデータセンターは、従来のデータセンターと比較して、最大65%の二酸化炭素排出量を削減できることが見込まれています。具体的には、クロス積層木材(CLT)と呼ばれる、複数の木材を層状に貼り合わせた強固な木材を使用します。

CLTは、耐火性や耐震性に優れ、鉄鋼やコンクリートに匹敵する強度を持つため、データセンターの建設に適しています。

ロンドン・オリンピックパーク:循環型設計

【Queen Elizabeth II Olympic Park(April 2012)】

2012年ロンドンオリンピックのメイン会場となったオリンピックパークは、エンボディードカーボン削減の観点から画期的な取り組みを行いました。

このプロジェクトでは、「デザイン・フォー・ディスアセンブリ(解体を考慮した設計)」の概念が全面的に採用されました。つまり、大会後の解体や再利用を前提とした設計が行われたのです。

仮設構造物を多用し、それらの95%以上が再利用または再資源化可能な設計となっていました。例えば、メインスタジアムは大会後に縮小され、他の用途に転用されました。

また、選手村の建物は大会後に一般住宅として利用されています。

さらに、建設に使用された材料の多くが再生材料でした。例えば、コンクリートの骨材の一部には、現地で発生した建設廃材を再利用しています。

これらの取り組みにより、オリンピックパーク全体で約40万トンのCO2排出削減を達成しました。この数字は、従来の建設方法と比較して約20%の削減に相当します。

ロンドンオリンピックパークの事例は、大規模な都市開発プロジェクトにおいても、循環型の設計思想を導入することで大幅なエンボディードカーボン削減が可能であることを示しました。この取り組みは、2021年7月から開催された東京オリンピックをはじめ、その後の大規模イベント施設や都市開発プロジェクトに大きな影響を与えています。

このように、世界でも

- 大規模木造建築

- 循環型設計

- 革新的な建材の開発

など、さまざまなアプローチが展開されています。これらの取り組みが相互に影響し合い、さらなる技術革新を生み出すことで、建築業界全体のサステナビリティ向上につながることが期待されています。*8)

エンボディードカーボンとSDGs

【持続可能な資源としての木材への期待】

エンボディードカーボンの削減とSDGs(持続可能な開発目標)は、共に持続可能な社会の実現を目指す取り組みです。両者は、環境保護、経済発展、社会的公正の調和を図るという点で共通の理念を持っています。

エンボディードカーボンの削減は、SDGsの目標達成において重要な役割を果たします。建築業界は世界のCO2排出量の約39%を占めており、その中でもエンボディードカーボンの割合は増加傾向にあります。エンボディードカーボン削減が特に大きく貢献できるSDGs目標について見ていきましょう。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

エンボディードカーボンの削減は、建築物のライフサイクル全体でのエネルギー効率向上に直結します。

- 低炭素材料の使用:エネルギー集約型の材料(例:セメント、鉄鋼)の代替材料を開発・使用することで、製造過程でのエネルギー消費を削減

- 再生可能エネルギーの活用:建材の製造や建設過程で再生可能エネルギーを積極的に活用することで、クリーンエネルギーの普及に貢献

- エネルギー効率の高い設計:エンボディードカーボンを考慮した設計は、同時に建物の運用時のエネルギー効率も向上

これらの取り組みは、エネルギーアクセスの改善とクリーンエネルギーの普及という目標7の達成に直接的に貢献します。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

エンボディードカーボンの削減は、持続可能な都市づくりに大きく貢献します。

- 長寿命化設計:エンボディードカーボンを考慮した設計は、建物の耐久性向上にもつながり、都市インフラの長期的な持続可能性を高める

- 地域材料の活用:地域で調達可能な低炭素材料を使用することで、輸送に伴うCO2排出を削減すると同時に、地域経済の活性化にも寄与

- 既存建築物の改修:新築よりも既存建築物の改修を優先することで、都市の文化的価値を保全しつつ、エンボディードカーボンを大幅に削減

これらの活動は、包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市および人間居住の実現という目標11の達成に直接的に貢献します。

SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

エンボディードカーボンの削減は、持続可能な消費と生産パターンの確立に大きく寄与します。

- 循環型設計:解体時の再利用や再資源化を考慮した設計(デザイン・フォー・ディスアセンブリ)を行うことで、建設廃棄物を削減し、資源の循環利用を促進

- ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施:建築物のライフサイクル全体での環境影響を評価することで、より持続可能な生産・消費パターンの確立に貢献

- グリーン調達:低炭素材料の積極的な調達は、サプライチェーン全体での持続可能な生産を促進

このような取り組みは、持続可能な消費と生産のパターンを確保するという目標12の達成に直接的に貢献します。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

エンボディードカーボンの削減は、気候変動対策の重要な一環です。

- カーボンニュートラル建築:エンボディードカーボンを最小限に抑えた建築物の実現は、建築業界全体のカーボンニュートラル化に大きく貢献

- 炭素固定技術の開発:木材やCO2吸収コンクリートなど、炭素を固定化する建材の開発と使用は、大気中のCO2削減に直接的に寄与

- 気候変動適応策との統合:エンボディードカーボン削減と気候変動適応策(例:耐熱性の向上)を統合的に考慮した設計は、より効果的な気候変動対策につながる

これらの活動は、気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じるという目標13の達成に直接的に貢献します。

エンボディードカーボンの削減は、これらのSDGs目標達成に向けた具体的かつ効果的なアプローチとなります。建築業界がエンボディードカーボン削減に積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現に大きく貢献することができるでしょう。さらに、これらの取り組みは他の産業にも波及効果をもたらし、社会全体のサステナビリティ向上につながることが期待されます。*9)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

エンボディードカーボンは、建築物のライフサイクル全体で排出されるCO2のうち、

- 建材の製造

- 輸送

- 施工

- 解体

- 廃棄

に関連する排出量を指します。この概念は、建築業界における持続可能性の追求において極めて重要な役割を果たしています。

エンボディードカーボンの削減が、気候変動対策に大きく貢献するという点で、近年注目されています。建築業界は世界のCO2排出量の約40%を占めており、その中でエンボディードカーボンの割合が増加傾向にあることから、この分野での取り組みが急がれています。

最新の動向として、2023年に開催されたCOP28※において、建築業界の脱炭素化に関する宣言が採択されました。この宣言では、

- 2030年までに全ての新築建築物をネットゼロカーボンにする

- 2050年までに建築ストック全体をネットゼロカーボンにする

などが目標として掲げられています。この動きは、エンボディードカーボン削減の重要性が国際的に認識され、具体的な行動目標が設定されたという点で画期的です。

現在では、エンボディードカーボンの削減に向けて、

- 低炭素材料の開発

- 設計の最適化

- 施工プロセスの改善

など、さまざまな取り組みが進められています。しかし、将来的にはより包括的かつ革新的なアプローチが必要となるでしょう。例えば、

- AIやビッグデータを活用した最適設計

- 3Dプリンティング技術による無駄のない建築

- カーボンネガティブ材料の開発

など、技術革新が鍵を握ります。

私たち個人レベルでも、エンボディードカーボンに関する知識を深めることで、より持続可能な消費選択ができるようになります。例えば、

- 住宅の購入や改修の際に、エンボディードカーボンを考慮した選択をする

- 製品のライフサイクル全体での環境影響を考慮する習慣をつける

などを心がけてみてはいかがでしょうか。

エンボディードカーボンの削減は、建設業界だけの課題ではなく、私たち一人ひとりの理解と行動の積み重ねによって実現されます。私たちの選択が、未来の地球環境を左右するのです。

今日から、エンボディードカーボンを意識した生活を始めてみませんか?小さな一歩が、持続可能な未来への大きな一歩へとつながります。

より良い未来を目指して、できることから取り組みましょう。

<参考文献・引用文献>

*1)エンボディードカーボンとは?

環境省『LCCM住宅の展開~LCCM住宅の基本的考え方~ 』

環境省『脱炭素ポータル 【有識者に聞く】ZEBをはじめとする省エネ建築物の必要性とそのメリット』(2024年3月)IEA『Key progress indicator: CO2 emissions of the buildings sector』(2024年9月)

経済産業省『建築物のホールライフカーボン削減〜これまでとこれからの取組み〜』(2024年2月)

林野庁『木材利用を通じた脱炭素社会の実現に向けて』(2022年11月)

経済産業省『建築物のホールライフカーボン削減〜これまでとこれからの取組み〜』(2024年2月)

環境省『再生可能エネルギー及び水素エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン』

LCAはカーボンニュートラルに欠かせない!メリット・デメリット、問題点も紹介

CFPプログラム『CFPとは』

カーボンフットプリントとは?算定方法や課題、企業の取組事例も

住友林業『なぜ、エンボディドカーボン(建てるときのCO2)算定が重要?』

清水建設『建設生産に伴うCO2排出量の自動算出プラットフォームを開発~精算見積に基づき、設計段階で“Embodied Carbon”を精緻に定量化~』(2023年3月)

NRI『建築分野におけるエネルギー評価の転換~”Operational Carbon”から”Embodied Carbon”へ~』(2023年12月)

日経XTFCH『脱炭素設計の新常識』

日経XTECH『ホールライフカーボンのキホン』(2024年7月)

日本建築学会『脱炭素都市づくりのための建築時CO₂排出削減に向けて』(2024年1月)

国土交通省『不動産分野における気候関連サステナビリティ情報開示対応のためのガイダンス』(2024年3月)

経済産業省『気候変動対策の現状と今後の課題について』(2024年6月)

EPA『What is Embodied Carbon?』

World Green Building Council『Bringing embodied carbon upfront』

*2)なぜ今エンボディードカーボンが注目されているのか

日本経済新聞『グリーンビルディング化を急げ 宮本順子氏』(2024年1月)

IEA『Global CO2 emissions from buildings, including embodied emissions from new construction, 2022』(2023年6月)

林野庁『建築物への木材利用に係る評価ガイダンス』(2024年3月)

経済産業省『建築物のホールライフカーボン削減〜これまでとこれからの取組み〜』(2024年2月)

国土交通省『グリーン社会の実現に向けた国土交通省の取組概要』(2024年10月)

国土交通省『住宅・建築物に関する省エネ・省CO2施策の動向』(2023年10月)

国土交通省『国土交通省のインフラ分野におけるカーボンニュートラルに向けた取組』

国土交通省『脱炭素化に向けた取組』(2023年2月)

経済産業省『DAC方法論の基本的考え方(案)』(2024年4月)

日経XTECH『「ゼロカーボンビル」の評価手法整備へ、運用時以外の排出削減にもフォーカス』(2023年1月)

環境省『再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関する LCA ガイドライン』(2021年7月)

Yahoo!ニュース『建築業界のCO2削減で注目の「エンボディドカーボン」とは』(2024年9月)

日本経済新聞『編集者の視点 「エンボディードカーボン視覚化」など3本』(2024年11月)

日経XTECH『カーボンニュートラルからネットゼロへ』(2023年11月)

日経XTECH『建設業のカーボンニュートラル対応、欧州の規制強化も加速の圧力に』(2024年5月)

日経ESG『住友林業、建物のライフサイクルCO2可視化へ』(2024年8月)

IEA『Net Zero by 2050』(2021年5月)

*3)エンボディードカーボンを測定・削減するメリット

IEA『The energy efficiency policy package: key catalyst for building decarbonisation and climate action』(2023年9月)

林野庁『建築物への木材利用に係る評価ガイダンス』(2024年3月)

林野庁『木材利用促進とESG・インパクト投資』(2024年9月)

World Green Building Council『Bringing Embodied Carbon Upfront』

IEA『The Future of Cooling

IEA『buildings emissions』

BUILDING TO COP29『BUILDING TO COP29 For a net zero and resilient built environment』

IEA『International Energy Agency Evaluation of Embodied Energy and CO2eq for Building Construction (Annex 57)』(2016年9月)

林野庁『建築物への木材利用に係る評価ガイダンス』(2024年3月)

林野庁『木材利用を通じた脱炭素社会の実現に向けて』(2022年11月)

伊藤 聖子『木材利用の ESG 効果ー評価分野 1:カーボンニュートラルへの貢献-』(2024年9月)

林野庁『令和5年度 CLT・LVL等の建築物への利用環境整備(木質建築資材の利用拡大の環境整備)報告書』(2024年3月)

住友林業『建物のライフサイクルCO₂可視化へ』(2024年9月)

*4)エンボディードカーボンに関連するデメリット・課題

経済産業省『建築物のホールライフカーボン削減〜これまでとこれからの取組み〜』(2024年2月)

経済産業省『建築物のホールライフカーボン削減〜これまでとこれからの取組み〜』(2024年2月)

環境省『サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集』(2023年3月)

経済産業省『気候変動対策の現状と今後の課題について』(2024年6月)

日経XTECH『建設業のカーボンニュートラル対応、欧州の規制強化も加速の圧力に』(2024年5月)

小林謙介,磯部孝行『建築分野における LCA の利活用の実態と今後の課題』(2018年10月)

経済産業省『環境負荷の見える化に向けたLCA(ライフサイクルアセスメント)/CFP(カーボンフットプリント)に関する調査』(2023年3月)

経済産業省『日経連におけるCEに関する取り組み』(2024年3月)

国土交通省『国土交通白書 2022 第1節 わたしたちの暮らしの脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性 1 住まい・建築物の脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性』(2022年)

国土技術政策総合研究所『第1章 社会資本LCA導入による社会変革』

林野庁『令和3年度 CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業 報告書』(2022年3月)

経済産業省『環境負荷の見える化に向けたLCA(ライフサイクルアセスメント)/CFP(カーボンフットプリント)に関する調査 最終報告書』(2024年3月)

*5)エンボディードカーボンの算出方法

経済産業省『カーボンフットプリント ガイドライン 』(2023年5月)

日本建築学会『建築物の LCA 実施における評価の目安(案)』(2022年6月)

住宅・建築SDGs推進センター『J-CAT®による算定結果報告のお願い』

日本建築学会『建物のLCA指針(改定版(2024年版))』

日本建築学会『建築物の LCA 実施における評価の目安(案)』(2022年6月)

環境省『再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関する LCA ガイドライン』(2013年3月)

経済産業省『カーボンフットプリント ガイドライン』(2023年5月)

日本建設情報技術センター『BIMとは?』

清水建設『竣工BIMで新たなサービスを提供~Shimz One BIM上で設計から建物運用段階までBIMデータが連動~』(2023年3月)

国土交通省『建築物のライフサイクルカーボン算定ツール試行版を公開しました!』(2024年5月)

住宅・建築SDGs推進センター『建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT®)』

建築コスト管理システム研究所『日本建築学会の建物LCA指針に関する活動』(2023年4月)

日本建築学会『第3章 建物のLCA指針』

*6)エンボディードカーボンの削減方法

Apple『Projects Steve Jobs Theater』

経済産業省『気候変動対策の現状と今後の課題について』(2024年6月)

国土交通省『国土交通省のインフラ分野におけるカーボンニュートラルに向けた取組』

国土交通省『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について』(2024年10月)

国土交通省『CO2削減の未来へ!「省CO2先導プロジェクト2024」を決定しました!~令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)提案の採択~』(2024年10月)

国土交通省『建設施工・建設機械 地球温暖化対策』

国土交通省『低炭素型建設機械の認定に関する規程』

国土交通省『燃費基準達成建設機械の認定制度について』

日経XTECH『建築の脱炭素政策で欧州リード、CO2算定の制度化目指す国交省』(2024年7月)

環境省『令和6年度「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業(LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業 ほか)」の公募開始について』(2024年8月)

環境省『住宅・建築物に係る二酸化炭素の排出量及び削減量について(案)』

日本建築学会『脱炭素都市づくりのための建築時CO₂排出削減に向けて』(2024年1月)

経済産業省『脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方』(2021年8月)

経済産業省『2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅業界の取り組み』(2024年9月)

経済産業省『建設機械業界における地球温暖化対策の取組~カーボンニュートラル行動計画2021年度実績報告~』(2022年11月)

*7)日本のエンボディードカーボンに関する現状

清水建設『ZEBで変える日本の未来』

清水建設『最高水準である『ZEB』認証を取得した「超環境型オフィス」』(2021年6月)

国土交通省『省エネ基準適合義務化』

林野庁『木材利用を通じた脱炭素社会の実現に向けて』(2022年11月)

林野庁『建築物への木材利用に係る評価ガイダンス』(2024年3月)

住宅・建築SDGs推進センター『CASBEE-建築(新築) 開発の背景』

住宅・建築SDGs推進センター『CASBEE新着情報』

住友グループ広報委員会『住友林業×脱炭素』

東京大学『住友林業と東京⼤学『⽊や植物の新たな価値創造による再⽣循環型未来社会協創事業』を開始 サーキュラーバイオエコノミーシステムを構築』(2020年9月)

大成建設『使えば使うほど二酸化炭素を削減!新たな未来をつくるカーボンリサイクル・コンクリートの秘密』(2023年1月)

大成建設『使えば使うほど二酸化炭素を削減!新たな未来をつくるカーボンリサイクル・コンクリートの秘密』(2023年1月)

建築コスト管理システム研究所『LCA(建築物ライフサイクルCO2の評価)ツールの現状』(2023年4月)

国土交通省『ライフサイクルカーボンの算定手法の構築』

住宅産業新聞社『大和ハウス工業、脱炭素化へ「やれることはすべてやる」=立てる知己のCO2排出量削減にも注力』(2024年1月)

21世紀⾦融⾏動原則 CSRデザイン環境投資顧問株式会社『ESG投融資の潮流と建築の⽊造化・⽊質化』(2023年5⽉)

経済産業省『LCAの取組について』(2023年12月)

LCA日本フォーラム『JLCAとは』

環境省『再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関する LCA ガイドライン』(2013年3月)

経済産業省『建築物のホールライフカーボン削減〜これまでとこれからの取組み〜』(2024年2月)

国土交通省『国土交通省における地球温暖化緩和策の取組概要』

国土交通省『建築物のライフサイクルカーボン算定ツール正式版を公開しました!~建設から解体までのCO2 排出量を評価可能に~』(2024年10月)

住宅・建築SDGs推進センター『建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT)』

住宅・建築SDGs推進センター『令和4年度 ゼロカーボンビル(LCCO2ネットゼロ)推進会議 報告書』(2023年3月)

日経XTECH『建築物への木材利用の効果を評価するためのガイダンスを公表』(2024年5月)

日経ESG『住友林業、建物のライフサイクルCO2可視化へ』(2024年8月)

*8)世界のエンボディードカーボンの削減への取り組み事例

Wood Solutions『B12 36 Wellington Street』

Microsoft『Source』

Microsoft『「森の中にある風変わりな機械」が新しいマイクロソフトのキャンパスの地下でクリーンエネルギーに触れる時』(2021年4月)

Microsoft『本拠地レドモンドでの成長に投資』(2017年12月)

Microsoft『マイクロソフト、環境に配慮した未来の建築資材の基礎を構築』(2023年11月)

Microsoft『マイクロソフト コーポレーション (米国本社) 会社概要』

Microsoft『Microsoft builds first datacenters with wood to slash carbon emissions』(2024年10月)

WIKIMEDIA COMMONS『Olympic Park, London, 16 April 2012』

崎田 裕子『2012 年ロンドン大会のインパクトと都市型地域循環共生圏の創造』(2020年)

AEON『ロンドンオリンピック2012 ‐ 英国に残した環境遺産』(2014年6月)

日経XTECH『ロンドン五輪会場は北京大会と対照的なエコ設計』(2011年1月)

環境省『ロンドン大会におけるサステナブル調達』

環境省『2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の推進について』(2014年8月)

木村 卓二『オリンピック理念と企業の社会的責任(CSR)』

日本経済新聞『ロンドン五輪の環境配慮 東京大会にどういかす』(2015年4月)

*9)エンボディードカーボンとSDGs

林野庁『木材利用を通じた脱炭素社会の実現に向けて』(2022年11月)

林野庁『ウッド・チェンジ協議会〜ウッド・チェンジへの取組〜』(2023年10月)

東京都環境建築フォーラム『エンボディド・カーボン削減の重要性と展望』(2023年3月)

住友林業『建物のCO2排出量を見える化し、建設業界の脱炭素を目指す~ソフトウェア「One Click LCA」 日本単独代理店契約を締結~』(2022年1月)

日本建築材料協会『SDGsと建物の断熱・省エネに貢献する 開口部について』(2024年3月)

日経BizGate『問われる課題解決への意思 / 世界で進むグリーン建築 23年9月SDGsフェス』(2023年11月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。