NPO法人せいぼじゃぱん 理事長 山田真人 さん インタビュー

山田真人

東京都北区赤羽出身で、2024年5月まで英国通信会社のMobellの社員として、日本のセールス、マーケティング担当。主に訪日外国人向けの通信事業を、ビジネスとして実施し、その売り上げをチャリティ事業に繋げています。Mobellのチャリティであり、日本のNPOであるせいぼじゃぱんの理事長を務め、東アフリカのマラウイの給食支援を展開しており、その事業の一環として、マラウイコーヒーを通して、現地の給食支援をする事業も展開しています。現在は、こうしたMobellのビジネス・チャリティのネットワークを生かし、オンライン留学の展開や、学校、企業との協働の機会も広げています。活動のミッションは、「学校給食を通して、世界中の子供たちを飢餓から救う」ことと同時に、「チャリティの文化を日本に広げるムーブメントを作る」ことです。そのために、学生ボランティアを始め、多くの人々との繋がりから、社会変革を目指し、活動しています。

目次

introduction

東アフリカのマラウィは「アフリカの温かい心」と言われるように、貧しくも心温かい人達が住む平和な国です。このマラウィの小学校に、給食支援をしているのがNPO法人せいぼじゃぱんです。

今回、給食支援活動に加えて、チャリティやソーシャルビジネスを実践できる若い世代の育成にも貢献する法人理事長の山田さんに、その活動内容について伺いました。

教育の豊かさにつながる学校給食支援を、アフリカのマラウィから

–まずは、NPO法人せいぼじゃぱんについて教えてください。

山田さん:

NPO法人せいぼじゃぱんは、「全ての子ども達に学校給食を」の理念のもと、東アフリカのマラウィで給食支援をしている団体です。マラウィに拠点を置く「せいぼマラウィ」というパートナー団体と共に活動しています。

ミッションとして、「貧困地域の子どもたちに対しての給食支援及び、援助をする」、「我々の活動を知ってもらう」、「地球社会の様々な課題について、人々の意識を高める」「企業や組織と価値観を共有し恊働する」を掲げており、給食支援以外にも様々な活動に取り組んでいます。

具体的には、日本の高校生や大学生などと一緒にソーシャルビジネスの探究活動をすることや、提携する企業のSDGs活動に貢献することなどが挙げられます。

NPO法人せいぼじゃぱんは、せいぼマラウィで活動していたスタッフが日本に移り2015年に設立した団体です。どちらの団体も、利益の大部分を使ってチャリティ活動をするイギリスの通信会社Mobell Communications Limited(以下Mobell)によって成り立っています。

私自身がせいぼじゃぱんの活動を始めた背景は、大学時代に遡ります。卒業を目前に控えたタイミングで、Mobellの代表者に偶然出会いました。「ビジネスを手法にチャリティをする」という彼の考えに衝撃を受けた私は、この人についていきたいと2017年にMobellに入社しました。現在は、Mobellで日本のセールス、マーケティングを担当しつつ、2019年からは当法人の代表理事も務めています。

–ここからはマラウィについて教えてください。マラウィとはどのような国で、なぜ学校給食支援が必要なのですか?

山田さん:

人口約1,730万人のアフリカの内陸国マラウィは、湖が大きな面積を占める自然豊かな国です。一方で産業が少なく、世界最貧国の1つとされており、ほとんどの人が農業に従事しながら日々の食料をやっとの思いで手にしています。ただ、最貧国でありながら東日本大震災の際には日本に義援金を送った事実があるように、人柄があたたかいこと、紛争をしたことがないという珍しい国であることから、私たちが学ぶべき点が多くあります。

マラウィでは、小学校に通うことが無償化されています。しかし、食べ物を得るために農作物を育てないといけなかったり、家の手伝いをしなければならなかったりするため、約30%の子どもたちが学校に通うことができていません。また、学校に行くことの重要性が十分に理解されていないということも背景にあります。加えて、幼いうちに結婚させられるという事情もあり、特に女子児童が途中で学校に通えなくなってしまうという問題があります。ちなみに中学進学率は約40%、高校進学率は約35%と言われており、進学しなかった場合は農業に従事したり、出稼ぎで出国したりするケースが多いようです。

そのような国マラウィで、私たちは2016年から給食支援を開始しました。その理由は主に2つあります。

1つ目はJICAが岩手県遠野市の町おこしの一環として、米粉をマラウィに送っていたことと関係しています。このプロジェクト終了間際にマラウィで大洪水が起きてしまい、大変な被害が出てしまいました。その時、最も被害を受けた子どもたちを救う手段の1つとして給食支援が提案されました。そして、マラウィで既に活動実績があった「せいぼマラウィ」が、新事業として給食支援を始めたのです。

2つ目の理由は、学校給食の提供率と実際に学校に通う子どもの出席率が比例していることです。つまり給食は、学校に行くための動機付けになるということです。

マラウィの一般家庭では朝食は省略されることが多い上に、通学に片道2時間かかるケースもあります。そのため、子ども達はなんとか朝学校に来ることができても、空腹で授業に集中できません。

そこでせいぼマラウィでは現地のボランティアスタッフを通して、授業の前にも給食を提供しています。このような活動により、家庭では成長に必要な量を食べることは難しくても、マラウィ政府から提供される給食と、それを補完するせいぼの給食によって、子ども達は十分な食事を学校で食べることができるようになりました。

–給食支援により、どのようなメリットや変化がありましたか?

山田さん:

子どもはもちろんですが、母親にとっても多くのメリットがあるようです。母親は、子どもが食事が取れるため、学校に送り出すモチベーションになります。そして、家で子どもに食事を提供していた時間を、自分のために使うことができるようになりました。その時間を使って更なる仕事をする人もいれば、若い時にできなかった勉強をし直す人もいます。また、学校に通うことで学力が上がった子どもを中学に進学させるケースも増えるなど、教育の豊かさへの理解が浸透しつつあります。

一方、学校側にもデータ化した生徒の出席率などを入手できるというメリットがあります。生徒の出席は、これまで先生が手作業でチェックしていました。対して、給食支援がスタートしてからは、私たちと先生との信頼関係が構築されたことで、出席記録を見せてもらい、データ化しています。いずれ政府にそれを公開することができれば、将来必要な支援を受けることにもつながるでしょう。

給食支援のためのコーヒー販売で、未来を創る学生の輪

–給食支援以外に取り組まれている活動についても教えてください。

山田さん:

2018年から、寄付型コーヒー販売ブランド「ウォームハーツコーヒークラブ」の販売をスタートさせました。この事業は、マラウィでの給食支援活動について、もっと関心を持ってもらうことを目的として、マラウィ産のコーヒーを販売し、その売り上げを給食支援に寄付しています。

100年後にはアフリカが世界の出生率の65%を示すとも言われており、将来の世界の人口を支えるアフリカの子ども達に給食支援をすることは非常に重要です。一方で、その重要性を日本の皆さんにもっと理解してもらえるためには、糸口が必要だと考えました。そこでマラウィからコーヒー豆を輸入し卸売りを始めた株式会社アタカ通商(以下アタカ通商)に着目し、東京の会社を訪問しました。すると社長が投資として60kgのコーヒー豆を提供してくださったのです。これが事業の始まりでした。

アタカ通商は、日本で初めてマラウィ産コーヒー豆の輸入販売を始めた会社です。私たちの活動と連携することにより、高品質にも関わらずまだ知名度が低いマラウィコーヒーの流通を広げることができ、更にはフェアトレードとして現地の人々により多くの外資を還元できるというメリットがあります。一方で、NPOせいぼじゃぱんは、Mobellの支援がありますから、コーヒー豆の売り上げ全てを給食支援に充てることができます。

コーヒーの販売活動に関しては、高校生や大学生にも参加してもらっています。具体的には、学生から企業やカフェに、コーヒーの代理販売やノベルティとしての使用などを提案するというもので、課外活動などを通して多くの高校や大学に活動の輪が広がっています。

このように私たちのビジネスモデルに学生が実際に加わることで、日本やマラウィの未来を創っていくということを目指しています。そのため、学生との連携も大事にしており、オンライン留学という事業も進めています。

ソーシャルビジネスやチャリティ活動を実践する人材を育てるオンライン留学

–では、オンライン留学についても教えてください。

山田さん:

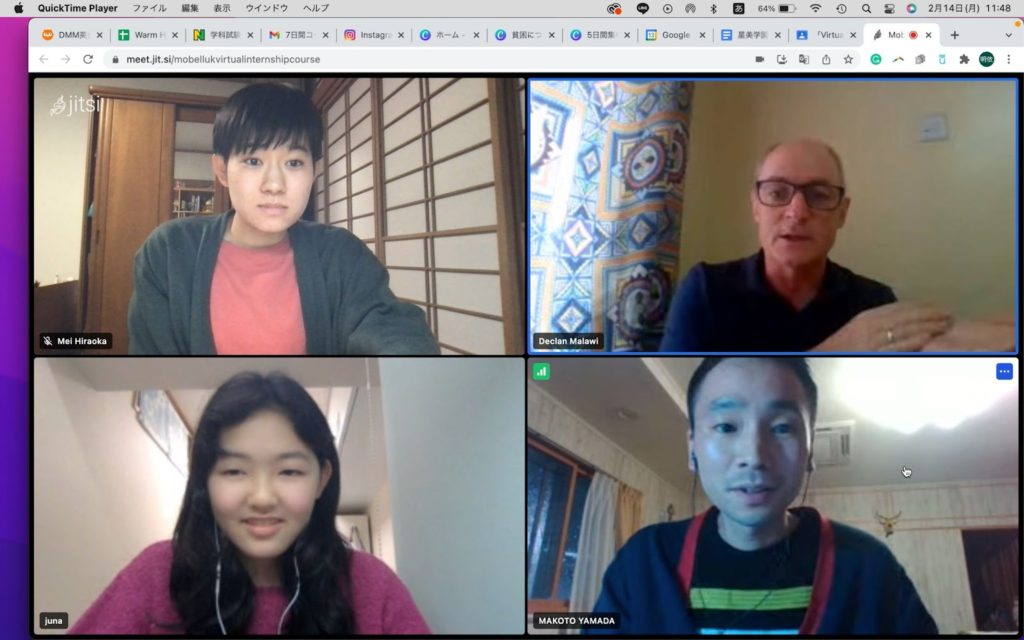

オンライン留学は、私たちの事例を通してチャリティや社会的企業とは何かを学ぶことができる、有料のオンラインインターンシップです。ウォームハーツコーヒークラブの活動に参加した学生などが、さらに私たちの活動に長く深く関わることができる窓口にもなっています。

具体的な学習内容として、まず私たちの事例を通して社会貢献事業、チャリティへの理解を深めます。さらに社会学を通して社会課題を考察したり、統計学を通してリサーチの仕方を習得したりします。最終的にはビジネス英語を使って自分でプレゼンをし、企画、発信をするという流れです。この授業の講師にはマラウィ人だけではなく、日本の大学生や高校生もいます。英語力に自信がない人でも理解できるように、私もコーディネーターとして通訳をしています。

World Giving Index(世界寄付指数)でマラウィは84位と上位であるのに対し、残念ながら日本は143位です。チャリティへの理解はまだ日本には浸透しているとは言えませんが、このオンライン留学やコーヒー販売の活動を通して、多くの人にチャリティを行動に移すことがビジネスにもつながるということを学んで欲しいと思います。チャリティを実践することは実はそれほど難しいことではありません。せいぼのコーヒーを知人に紹介したり、学校の文化祭で売ったりするという小さな一歩からでも始めることができます。

私たちの活動を理解しソーシャルビジネスやチャリティ活動を実践する人材が育った時には、この事業をやっていて良かったと思います。実際に、オンライン留学を高校生の時に受講していたある学生が、大学生になった今も私たちの活動に加わり、今では学生スタッフのリーダーになっていて、大変嬉しく思います。同じような仕組みでマラウィでもソーシャルビジネスを実践できる優秀な人材を育てていければ、現地の若者の将来も少しずつ変わっていくのではないかと思います。

私がチャリティ活動をするシンプルな理由と、今後の取り組みについて

–山田さんの想いや今後取り組みたいことについてもお願いします。

山田さん:

私が給食支援などのチャリティをする理由ですが、両親からの愛情を含め、今まで自分が人から得たものを返す、それに尽きると思います。返すという行為を通し、誰かに自分の存在を認められることで、自分の存在意義を確かめることができると思います。返しながら、また人から何かを得る。人生はその繰り返しだと思います。

今後の活動についてですが、企業からの寄付を増やすために担当部署の人とどうつながり、いかにコミュニケーションをとっていくかが課題です。文化の違いもあり、海外の企業にこちらから寄付の営業をしづらいところではありますが、CSR室、つまり社会的責任に関する業務を行う部署の担当者とネットワークを築くことで、給食支援をしている当法人の存在感をもっと強めていきたいと思います。加えて高校の総合的な学習の時間などを使って、もっと私たちの活動を題材として取り上げてもらいながら、これからもチャリティ文化を日本に広げていきたいと思います。

–Mobellの考え方に共感した山田さんがコーヒー販売やオンライン留学を通してチャリティを実践しているように、直接的ではなくても自分ができる方法を一歩踏み出してみることが輪を広げ、新しい未来を創るのだと学びました。この度はとても興味深いお話しをありがとうございました。

関連リンク

せいぼじゃぱん:https://www.seibojapan.or.jp/

この記事を書いた人

あきもと なおみ ライター

元公務員。苔の魅力のとりこになり、農業(苔培養)で起業。プライベートでは読むことと書くことに幸せを感じる3児の母。ライターの仕事を通した出会いに敬意を示して、大好きな文章を紡ぎます。

元公務員。苔の魅力のとりこになり、農業(苔培養)で起業。プライベートでは読むことと書くことに幸せを感じる3児の母。ライターの仕事を通した出会いに敬意を示して、大好きな文章を紡ぎます。