ブルー(青)は、落ち着きを象徴する色として信頼や知性を示すポジティブなイメージを持つ一方、「青二才」「マリッジブルー」「ブルーマンデー」などに使われ、未熟、憂鬱、抑圧や寂しさなどのネガティブなイメージも持っています。

今回は、後者の1つ「マタニティブルー」について解説します。

症状と原因を理解することで乗り越え方も見えてきます。妊産婦さんについて理解を深めることは、誰もが心地よい社会をつくることにつながります。ご自身が妊産婦さんの場合はもちろんのこと、そうでない方も是非参考にしてください。

目次

マタニティブルーとは

マタニティブルーとは、妊娠中や出産後のメンタルの不調のことを言います。

元々マタニティブルーズと言い、出産後の不安障害を指しましたが、近年は妊娠中も含めてマタニティブルーと言うことが一般的になっています。

マタニティブルーは、妊娠・出産を経験した方の約3割が経験すると言われています。

妊娠の事実を知って「嬉しかった」と応える方の中にも「とまどい」や「不安」を持つ方がおり、多くの方が何らかの情緒不安を経験しています。

参考:妊産婦に対するメンタルヘルスケアのための保健・医療の連携体制に関する調査研究(厚生労働省)

いつからいつまでがマタニティーブルー?

マタニティブルーの期間について、医学的あるいは法令的な限定はありません。

一般的に妊娠中から産後2〜3週間に症状が出ますが、個人差があり長引く方もいます。

多くの症状は一過性ですが、不安障害症状が長引くときは、精神疾患としての治療が必要になる場合があります。

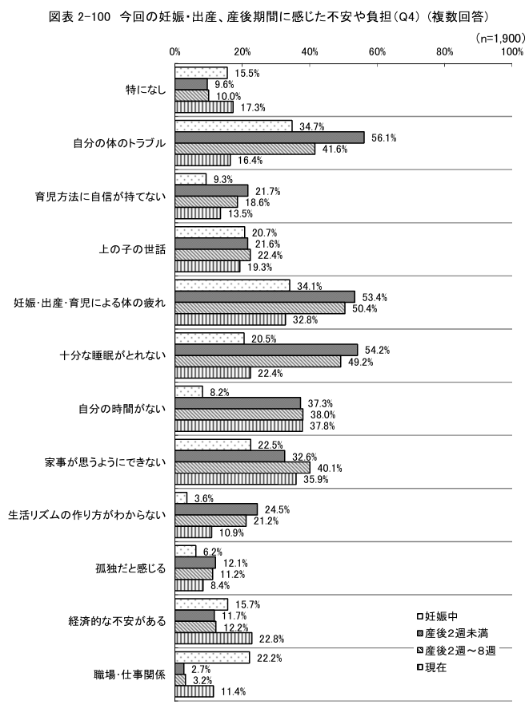

厚生労働省は、実態を調査するにあたり、マタニティブルーの時期を<妊娠中>と<産後>に大別し、さらにそれぞれを次のように区切っています。

- 妊娠中・・・初期・中期・後期

- 産後・・・・産後2週未満・産後2~8週・それ以降(「現在」と表記)

マタニティブルーの症状

では、前章のマタニティブルーの区切りにしたがって、各段階の症状をみていきましょう。

妊娠初期の症状

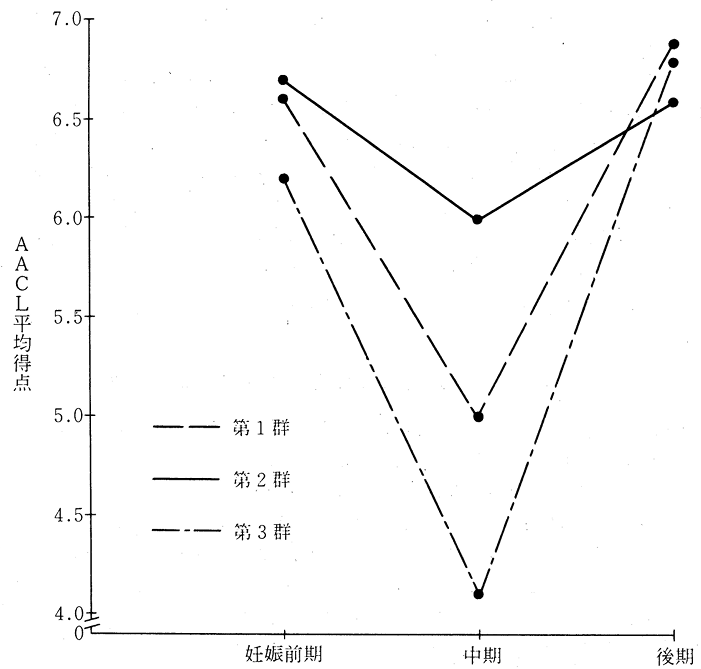

下記のグラフからは、妊娠中全体では「自分の体のトラブル(34.7%)」「体の疲れ(34.1%)と、メンタル面より身体的な不安が多いことがわかります。「体のトラブル」に「つわり」を挙げる方も多くいます。

それまでの体調との違いが明確になり、まず、そのことに戸惑う場合が多いようです。

妊娠中期になると、体調の変化に慣れてくるにしたがって、不安も軽減される傾向が見られます。つわりも多くの場合、治まってきます。

妊娠後期の症状

妊娠後期になると、出産を控えて初期・中期とは異なった症状が出てきます。

<注>

- AACL:Anxienty Adjective Check List;不安に関する形容詞リスト。「ぼんやりしている」「疑り深い」「積極的」などの形容詞をチェック項目として使った評価方法。

- 第1群:初めて妊娠した人

- 第2群:中絶経験の無い経産婦

- 第3群:中絶経験のある経産婦

この時期は、お腹が大きくなることで、日常の動作が不便になったり、移動の負担が大きくなります。体の負担も大きくなりますが、気持ちも出産への不安が大きくなりストレスが高まります。

産後の症状

続いては、産後の症状について見ていきましょう。

産後2週未満

前述の調査結果からは、産後2週の不安・負担の多い項目は、「自身の体のトラブル(56.1%)「体の疲れ(50.4%)「睡眠不足(53.4%)」の3つであることが分かります。

妊娠後期から感じ始めた不安が解消されないまま、育児にかかり切っている姿が目に浮かぶようです。疲れと睡眠不足はメンタルの不調に繋がります。

産後2~8週

徐々に高まってしまった以前からの不安は、この時期になると、「家事が思うようにできない(40.1%)」「自分の時間がない(38.0%)」といった気持ちの不安となって現れてきます。

乳児の発育は日に日に進み、喜びである反面、そのスピードに対応しなければならない忙しさは、心身の疲れにつながってしまいます。

8週以後

この時期の不安・負担で最も多いのは「自分の時間がない(37.8%)」です。

産後復職を目指す女性には、うまく復職できるかという心配事も芽生えます。保育園選びや育休の取り方など、我が子の保育計画も立てなくてはなりません。この時期のマタニティブルーの特徴は、家庭外そして将来に向けた不安も現れることです。

出典:妊産婦に対するメンタルヘルスケアのための保健・医療の連携体制に関する調査研究(厚生労働省)

各段階の症状の特徴をつかめば、それに対処する方法も見えてきます。さらに原因についての理解も一緒に深めていきましょう。

マタニティブルーの原因

マタニティブルーの原因の全容はまだ明確にはなっていません。しかし現在のところ、妊娠・出産に伴う女性ホルモンの急激かつ大幅な変化がきっかけとなっていることは確かであると考えられています。

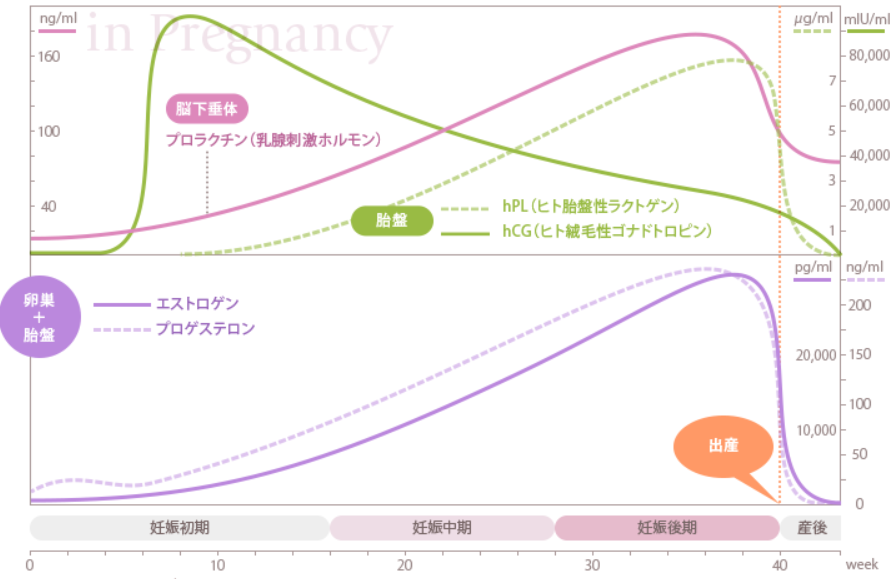

妊娠をすると、それまでも分泌されていたホルモンも大幅に増加したり、新たなホルモンが分泌されたりします。主なものについて、時期別に整理していきます。

妊娠初期:コナドトロピンの出現

ゴナドトロピンは、妊娠した女性だけが作るホルモンです。胎盤から作られるので、妊娠かどうかを判定する指標にもなります。

グラフに見られるように、その数値は妊娠初期に急激に上がり一気にピークに達するので、身体がその変化についていけず、不調を訴える原因となっています。多くの場合「つわり」となって現れます。

妊娠後期:出産直前に分泌がピークとなる3つのホルモン

妊娠後期には、排卵を一時ストップさせるなど、今ある胎盤を守る働きをするエストロゲンとプロゲステロン、そして母体および胎児の代謝を調節するラクトゲンの分泌が、出産直前にピークを迎えます。

どれも出産に向けての必須な働きをしているのですが、やはり急激な増加に体が対応しきれない場合があります。それまでの疲れを貯めてしまっている方や、すでに睡眠不足が慢性化してしまっている方にとっては、大きなダメージになる可能性もあるでしょう。

出産後:乳腺を刺激するプロラクチン

プロラクチンは、脳下垂体から分泌される乳腺を刺激するホルモンです。エストロゲンなどと同様に出産直前に分泌のピークを迎えますが、他のホルモンが出産後急激に分泌されなくなることに比べ、一定の分泌量が保たれます。授乳されるとそれが刺激となってさらに上昇し、母乳を多く生み出すようコントロールします。

ホルモンバランスのくずれが、脳や心にどのような影響を及ぼすかは、まだ明らかにされていません。しかし急激で大幅な変化は、妊娠を保ち無事に出産するための営みです。「役割を終えれば元に戻る『一過性』のもの」という理解が、次にお話するマタニティブルーを乗り越えるスプリングボードとなります。

マタニティブルーの乗り越え方

ここからは、マタニティブルーの乗り越え方についてまとめていきます。

「身体の変化は一過性」の認識を

マタニティブルーの引き金となっているホルモンバランスの変化は、妊娠・出産を無事終えるための自然なもので、役目が終わればまた元に戻ります。

最初の不調兆候と言えるつわりも、多くの場合初期を過ぎると、なくなったり落ち着いたりします。出産後も続くことはありません。

しっかり休息

きっかけはホルモンバランスの崩れでも、疲れや睡眠不足を引き起こしている実態があることも確かです。できるだけ心身の休息をとるよう心がけましょう。

軽い運動や趣味の時間を持ち、気分転換を図ることも効果があります。出産後は、赤ちゃんをパートナーや実家に任せて、ホッとできる時間を作りましょう。母親の安定は、赤ちゃんやパートナー・家族の安定につながります。

ひとりで抱え込まない

自分の不調や不安を、聞いてくれる相手に話すことは心身の安定に大きな効果があります。

自分の状況を整理することにもなり、自分のことを正しく客観的に見直すことで、心の安定も生み出されます。

パートナー、家族、友人など話しやすい人に気持ちを話しましょう。出産経験のある先輩などはアドバイスもしてくれるでしょう。

また、出産した産院や助産師に相談することも効果的です。近年は、妊産婦のメンタルケアの必要性が広く言われるようになり、研究も進んでいます。

とにかく一人で抱え込まないことが大切です。

マタニティブルーになった際の周囲の対応

マタニティブルーを乗り越える方法の1つとして、「ひとりで抱え込まないで誰かに話す」と提案しました。では、話された側はどのような対応をすべきでしょうか。

まずは正しい理解を

妊産婦さんの心身は、出産に向けてホルモンバランスの急激な変化と戦っている状態です。グラフで見ていただいた通り、その変化は人生を通じて最も大きなものです。それに伴って情緒が不安定になったりするということをご理解いただくことが大切です。

知識のある周囲の方が本人より先に気付き、大事に至ることを防ぐこともできます。パートナーやご家族の正しい理解は妊産婦さんを支える力の元になります。

そして傾聴

「傾聴」はすでにカウンセリングの技法として、医療や看護・介護、教育などの世界で大きな効果が認められています。

妊産婦さんの不安は、時にグチとなって、あるいは本格的な相談として発せられるかもしれません。拝聴者自身が解決しなくてもいいのです。話すことで本人が問題を整理できる場合もあります。すぐには解決できない問題でも、しっかりきいた上で、一緒に解決策を考える姿勢が大きな支えとなります。

必要があれば専門家に

出産した産院の主治医・助産師はもちろんのこと、国や自治体、企業・団体にも相談窓口があります。必要と思ったときは、遠慮なく相談しましょう。

<窓口の例>

- 国:厚生労働省・委託団体

「働く女性の心とからだの応援サイト:妊娠出産・母性健康管理サポート」では、オンラインによる相談も受け付けています。(詳しくはこちら)

- 地方自治体:川崎区役所地域みまもり支援センターなど

- 医師会・助産師会などの専門家団体

日本助産師会では、全国の自治体の相談サイトを紹介しています。(詳しくはこちら)

参考

妊娠とメンタルヘルス ~マタニティブルーについて~ | 専門家コラム(厚生労働省)

妊産婦と家族のためのリーフレット(日本婦人科医会)

マタニティブルーズについて教えてください(公益社団法人:日本産婦人科医会)

マタニティブルーに関してよくある疑問

ここからは、マタニティブルーに関してよくある疑問にお答えしていきます。

産後うつとの違いは?

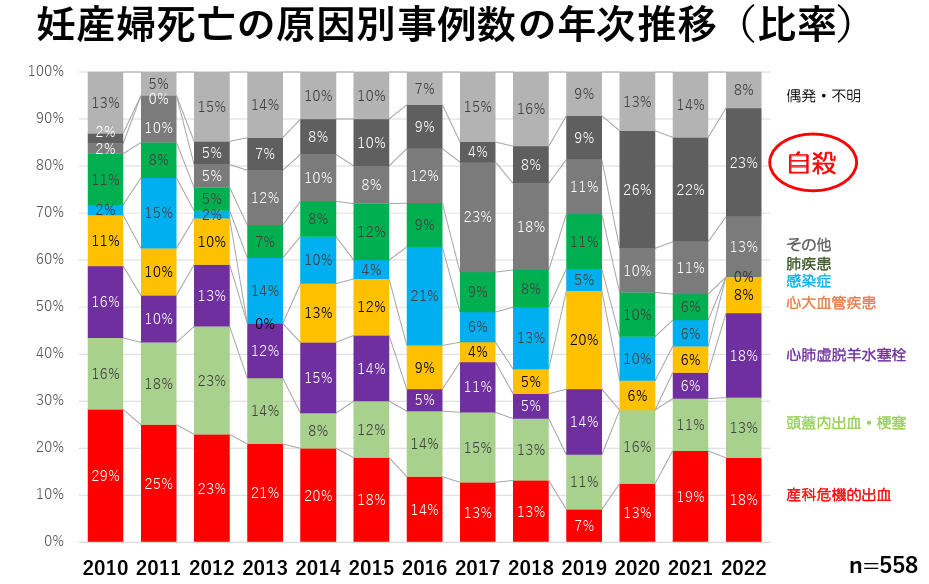

産後うつとは出産後に現れる精神疾患です。分娩後数週間経ってもマタニティブルーが軽減されず、ストレスを抱えてしまった状態で、イライラや気持ちの不安定、不眠、集中力低下などの症状がでます。悪化すると「死にたい」といった希死・自殺願望を引き起こす場合もあります。

実は近年、妊産婦死亡の原因として自殺が増加しているのです。多くの方のマタニティブルーは「一過性」と言えるのですが、長引くような場合は専門医に話したり、ご紹介した窓口に相談してみましょう。

セルフチェックはできる?

通常のマタニティブルーは、ホルモンバランスが落ち着けば自然に改善されることがほとんどなので、検査や治療はほとんど行われません。不眠や栄養不足などに対して、対処療法的な薬が処方されることは有ります。自分のマタニティブルーの特徴を知りたい場合は、健診の際に主治医や助産師・保健士に尋ねるのがよいでしょう。

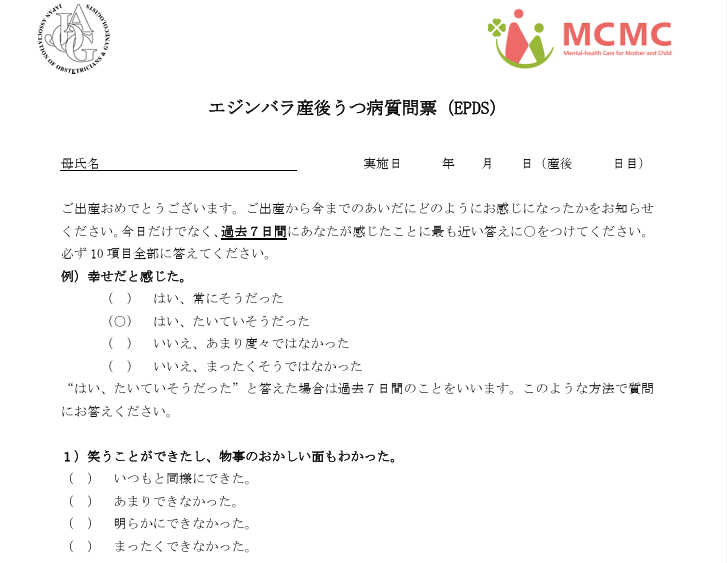

しかし、産後うつが疑われる場合は、チェック表の活用も対応策の1つです。厚生労働省や地方自治体、産婦人科医では、スクリーニングとして「エジンバラ産後うつ病質問票」というチェックリストを紹介しています。

全部で10項目ありますが、合計が9点以上または項目10が1点以上の場合は、専門家に次の段階の検査を受けることが勧められています。

マタニティブルーになりやすい人の特徴はある?

妊娠前から生理の時の不調がある人は、ホルモンの影響を受けやすい体質と考えられます。

ホルモンバランスの変動が引き金となっているマタニティーブルーです。次のような方は、かかりやすいと言われています。症状には個人差がありますが、どちらも月経前に起こる不調です。

- 月経前症候群(PMS:Premenstrual Syndrome)

- 月経前深い気分障害(PMDD:Premenstrual Disphoric Disorder)

また性格的には、

- 真面目な方

- 責任感の強い方

- 完璧主義の方

- 人に相談するのが苦手な方

などが挙げられます。

当てはまる方は、「マタニティブルーの乗り越え方」を再読されることをお勧めします。

参考:マタニティブルーと産後うつ – 埼玉県さいたま市浦和区 産婦人科の加藤クリニック及びマタニティブルーはいつからいつまで?症状や乗り越え方をご紹介(札幌・石狩エナレディースクリニック)

パタニティブルーって?

近年は父親も育児に積極的に関わることが多くなりました。そして父親にもマタニティブルーの症状が現れることがわかってきました。パタニティブルーと呼ばれています。

父親には妊娠に伴うホルモンバランスの変化はありませんから、精神的な不安・ストレスが主な原因と言えます。

出産の前はパートナーの心配や父親となる不安に悩み、出産後は育児の忙しさや仕事との両立、親族に父親が育児に関わる事へバイアスを持っている人がいるなど、若い父親の悩みは軽くはありません。中には、出産後の育児に関わることでホルモンバランスに変化の見られ羅例もあるとのことです。

マタニティブルーの乗り越え方を参考に、一人で抱え込まず、パートナーや家族に相談したり、専門家や相談窓口を活用することで乗り越えられるのではないでしょうか。子育てをする喜びを夫婦・家族で味わえることを願っています。

参考:パパにもありえる! 「パタニティブルー」とは │ 子育てタウン

マタニティブルーとSDGs

最後にマタニティブルーとSDGsの関わりを見ていきましょう。17あるSDGs目標のうち、マタニティブルーと特に関連が深いのは、

- SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

- SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

の2つです。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり

近年脳やメンタルのトラブルについての研究が進み、不安へのサポートも充実しつつあります。

妊産婦の健康は、胎児や乳幼児、さらには父親の心身の健康にもつながります。当事者だけでなく周囲の人々がマタニティブルーについての理解を深め、妊産婦やその家族を温かく見守ることは「すべての人」という表現を掲げるこの目標の達成に大きく貢献することになります。

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わり

この目標は「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性・少女のエンパワーメントを行う」ことをめざすものです。

マタニティブルーの正しい理解や温かいサポートは、妊産婦さんやパートナー、ご家族への大きなエンパワーメント行為と言えます。

SDGsのスローガンに「誰一人取り残さない」があります。妊産婦さんが心身の健康を保つことができ、周囲からのエンパワーメントを感じられる地域は、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成に貢献しているに違いありません。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、マタニティブルーについて症状や原因を整理し、時期ごとの乗り越え方を解説しました。さらに周囲の対応やよくある質問にもお答えしてきました。

近年、医学的にメカニズムが明確になりつつあります。また少子化対策として国や地方自治体、関連諸団体もサポート体制を厚くしてきています。反面、妊産婦の死亡原因として「自殺」が増加しているなど、懸念される点も残っています。

乳幼児を父親が連れて外出する姿もよく見られるようになってきました。電車やバスの中でバギーにスペースをあける、エレベーターの乗り降りの際先を譲るなど、小さなお手伝いをする周囲の方々の姿も普通に見られるようになりました。

少子化が心配される中ですが、妊産婦さんが安心して出産・育児ができる社会は、だれもが安心して過ごせる社会につながるはずです。

この記事がマタニティブルーについての知識の深まり、そして妊産婦さんの安心や周囲の方のサポートにつながれば幸いです。

<参考資料・文献>

妊産婦に対するメンタルヘルスケアのための保健・医療の連携体制に関する調査研究

同志社大学心理学評論 Vol.33

女性ホルモン検査でわかること3・妊娠から出産(鶴川台ウィメンズクリニック)

妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル(日本産婦人科医会)

厚生労働省委託団体リーフレット(令和5年)

女性にやさしい職場づくり相談窓口|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート

全国の相談窓口|一般の方へ|公益社団法人 日本助産師会

自殺による妊産婦死亡について(日本産婦人科医会)

妊娠とメンタルヘルス ~マタニティブルーについて~ | 専門家コラム(厚生労働省)

マタニティブルーズについて教えてください(公益社団法人:日本産婦人科医会)

妊産婦と家族のためのリーフレット

エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(厚生労働省)

マタニティブルーと産後うつ – 埼玉県さいたま市浦和区 産婦人科の加藤クリニック

マタニティブルーはいつからいつまで?症状や乗り越え方をご紹介(札幌・石狩エナレディースクリニック)

パパにもありえる! 「パタニティブルー」とは │ 子育てタウン

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。