幼稚園や学校に空き教室が増えています。また消滅可能都市などという少しギョッとするような言葉も耳にするようになりました。日本では、少子高齢化はかなり深刻な状況になってきたのです。

ここで取り上げる「こども誰でも通園制度」は、2026(令和8)年度から実施される予定の制度です。現在モデル事業が試行されている新しい子育て支援制度で、財源などについて国民の関心も高い施策です。どんな制度なのかぜひ一緒に考えていきましょう。

目次

こども誰でも通園制度とは

こども誰でも通園制度とは、現在政府が創設を目指している新しい制度で、親が就労していなくても保育所などに子どもを預けられる制度です。令和8年の本格的導入を目指し、現在試験的事業が全国で行われています。

就園していない子どもは0〜2歳児の約6割を占めると言われています。そこでこども家庭庁は、「すべての子どもの育ちを応援する」制度として、この新しい通園制度の創設を考案したのです。

こども家庭庁はその意義について、次のようにまとめています

- 子どもにとって:同世代の子どもに関わる機会を得て子どもの発達を促す。

- 保護者にとって:子育ての負担の軽減や孤独感の解消に繋がる。

- 保育者にとって:少子化に対応できるこれからの保育所等の在り方を見直す。

日本の少子化はますます進み、政府は「少子化は、我が国が直面する最大の危機」ととらえています。「2030年までがラストチャンス」とも述べ、「次元の異なる少子化対策」を進めることが重要だとしています。そのため子育て世代への支援が急務と考え、その施策の1つが、この「こども誰でも通園制度」なのです。

出典・参考:中間とりまとめ(こども家庭庁)及び「こども未来戦略方針」

こども誰でも通園制度の対象者

対象は、0歳6か月〜2歳の子どもです。親が就労しているかは問いません。

厚生労働省の調査によると、ひとり親になった女性の約4割が子どもが0歳から2歳の時に離婚しています。いわゆる産後クライシスです。

近年では男性の育児休暇取得も奨励されていますが、出産後体調やライフバランスをうまくとれない女性はまだまだ多いようです。そのような場合、短時間でも子育ての疲れを取り除ける時間ができることは、子育て当事者にとってとても貴重と言えます。また、家族や親族の子育て支援が受けにくい環境にある夫婦にとって、保育専門家と接する機会も貴重ではないでしょうか。

こども誰でも通園制度でできること

現在のところ以下のような仕組みが想定されています。

| 利用時間 | 1人あたり月10時間を上限として、時間単位で保育園などを利用できる。 |

| 利用方法 | 定期利用、自由利用などの選択ができる。安全確保のために、慣れるまで「親子通園」を可能とすることを検討中。 |

現在、受け入れ態勢の確認や利用枠については検討が重ねられています。障害のある子どもや、すでに受け入れている在園児との関係も考慮していかなくてはなりません。

これらの点については、課題の章で詳しくお話しします。

こども誰でも通園制度と一時預かり保育との違い

一時預かり保育は、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児を、認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です。こども誰でも通園制度ができても、引き続き行われます。保育事業として共通する点も多く、各自治体でその実情に合わせた組み合わせも考えられています。

参考:一時預かり事業

両制度の主な違いは次の通りです。

| 一時預かり保育 | こども誰でも通園制度 | |

| 対象 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児 | 0歳6か月〜2歳の子どもは誰でも。就労の有無や預ける理由は不問。 |

| 利用時間 | 市町村により上限や設定方法は様々 | 月10時間を上限として、時間単位で利用可能。 |

| 利用料 | 1時間300~400円程度 | 一時預かりと同水準を予定。 |

| 実施自治体 | 1269自治体で実施 | 全ての自治体で実施 |

利用方法については、定期利用や自由利用が選択できる点、事業所等に直接予約する点などは、両制度とも同じです。

こども誰でも通園制度のモデル事業事例

令和6年4月現在、モデル事業を実施している自治体は115です。対象を限定したり、従来の一時預かりと関連させたり、地域の実情に合わせて工夫して事業を展開しています。いくつかのモデル事業をご紹介しましょう。

参考:実施自治体一覧

モデル事業事例①大阪府高槻市高槻双葉幼稚園

高槻双葉幼稚園は、2023年のスタート時から今でも継続してモデル事業を展開している幼稚園です。実施状況は以下の通りです。

| 対象 | 高槻市在住の2歳児 |

| 定員 | 48名 |

| 実施期間 | 午前のみから昼食後まで、段階的に段階的に設定。 |

| 利用方法 | ・先着順 ・登録制 ・初回親子登園 |

| 利用料金 | ・登録料:7,000円 ・保育料:月6,000円 ・給食費:4,000円(3か月) |

| 特徴 | ・地域ボランティアの見守りが盛ん。・園や職員への子育て相談のニーズが高い。 |

モデル事業事例②栃木県栃木市の11の施設

栃木県栃木市では2024度から、地域子育て支援センター併設の施設を始め、11の施設でモデル事業に取り組んでいます。

| 対象 | 栃木市在住の0歳6か月から3歳未満の児童 |

| 定員 | 各施設による |

| 実施時間 | 概ね午前9時~夕方 |

| 利用方法 | 各施設に申込後面接を受ける |

| 利用料金 | ・利用料:1時間300~800円 ・給食費:0(持参)~500円(1食)・おやつ:0(持参)~100円(1回) |

| 特徴 | ・モデル事業担当保育士がおり、面接などの保護者対応、馴染めない子のフォローなどを行う。子どもが慣れてくれば、クラス担当保育士が保育を行う。 |

モデル事業事例③あっという間に定員越え;東京都文京区春日臨時保育所

2023年7月からモデル事業を展開し始めた東京都文京区の春日臨時保育所は、2024年の募集を行ったところ、募集開始5分程度で定員を越える応募があり、多くのキャンセル待ちが出ている状況です。

そのニーズの高さを分析することは、本格実施に向けての貴重な考察になるはずです。

| 対象 | 文京区在住の0歳4か月~小学校就学前までの児童 |

| 定員 | 各曜日6名 |

| 実施時間 | 午前9時~午後5時 |

| 利用方法 | 事前登録後、面談を受ける。 |

| 利用料金 | 利用料:週1回利用 5,000円 2回利用 8,000円 |

| 特徴 | 生活保護受給世帯・住民税非課税世帯は全額補助 |

モデル事業事例④人口約7300人の町で;長崎県東彼杵(ひがしそのぎ)町

東彼杵町は、2024年の推定人口が7,300人余りの地域です。3つのうちの2つの施設でこども誰でも通園制度を実施しています。少子高齢化に悩む地域の1つとして、以前から子育て支援に力を入れてきた地域です。

2024年度の募集はチラシの通りですが、これまでの実績として

- 広域利用より近隣自治体からのニーズも高い。

- 就職準備金や未就学児を持つ保育士に対する保育料貸付・優遇措置など、積極的な保育士確保対策を行っている。

などが挙げられます。

出典・参考:東彼杵町こども誰でも通園制度について及び第2期東彼杵町 子ども・子育て支援事業計画

こども家庭庁では、全実施自治体のうち「保育所の空き定員等を利用した未就学児の定期的な預かりモデル事業」事例を集約し、中間評価を行いました。保護者へのアンケートや担当保育者の声などを集約したものを見ると、メリットやデメリット・課題も見えてきます。

こども誰でも通園制度のメリット

モデル事業事例では、子育て関連施設の利用率が上がったという報告が多く見られます。中間まとめからも、本格的稼働に向けて生かしたい点も見えてきました。こども誰でも通園制度のメリットをまとめていきます。

メリット①こどもにとって

保護者回答によると、1番よかったこどもの変化は「新しいことに取り組む機会が増えた」(56.3% ※)、次に「保護者以外に甘えられる場所や人ができた」「いろいろな遊びを覚えた」(いずれも35.3%)というものでした。

※ アンケート結果数値は複数回答による。

子どもに社会性が身に付き、視野を広げる場ができることは確かなようです。

メリット②保護者にとって

まず保護者がふだん保育施設を利用していない最大の理由は、元々就労していないことや、産休・育休中で施設への入所基準を満たさないため、というものでした。

夫婦の産休・育休の取り方にうまく組み入れられれば、ライフバランスのよい子育てにつながる可能性があります。

そして「利用してよかったと思うこと」で多かったのは、「用事を済ませることができた」(75%)、次に「自分の時間が持てた」(64.7%)で、「育児への負担感が減った」(53.3%)も4番目に多い意見数でした。

保育士からの知識や気づき、育児相談などで子育てに余裕が持てたという意見も多く見受けられます。このことから、孤立して子育てに望むよりかなりよい感触を受けたことがわかります。

制度を利用する側のメリットは次の3つにまとめることができます。

- 子どもの社会性・視野が広がる

- 育児負担の軽減・孤独感の解消に繋がる

- 保育専門家に接することができる

メリット③保育者・保育施設にとって

では保育する側のメリットはどうでしょう。

以前、待機児童が多いことが社会問題として取り上げられました。依然として人口増加率の高い自治体では受け皿整備が間に合わないところがあります。

しかし全国的に見ると、

<令和2年:92.2% ⇒ 令和3年:90.9% ⇒ 令和4年89.9%>

と、保育施設の定員充足率は徐々に減少しています。

出典・参考:令和4年4月の待機児童数の調査結果(厚生労働省)

不足の受け皿について充足を目指すことはもちろんのこと、すでにある施設が有効活用されることも大切です。

国はこども誰でも通園制度を始めとする幅広い子育て支援に対して、市町村などへの交付金を予算化することを進めています。交付金の金額は、自治体の規模・対応施設数等によりますが、利用料徴収と合わせると、少子化が顕著な地域でも、施設の維持や子育て支援施策を拡充できる可能性が高くなります。

また、保育士からは「専門的知識や経験がより多くの地域の子供に役立つ」と、やりがいに言及する意見が多く出ました。しかし、自らの仕事の負担については改善を望む声が多く上がり、課題として残りました。

出典・参考:保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業, 具体的な実施状況① 参考資料1

こども誰でも通園制度のデメリット・課題

次にデメリットとそれから懸念される課題を整理していきましょう。試験的な実施から見えてきたデメリット・課題は大きく次の3つにまとめることができます。

- 保育士の不足・負担増

- 保育の質の維持

- 財源の確保

1つずつ見ていきましょう。

保育士の不足・負担増・

担当保育士の仕事は、今までの園児への対応のほかに預かり事業の子どもやその保護者への対応が増え、モデル事業故の試行錯誤もあり、負担増は想像に難くありません。

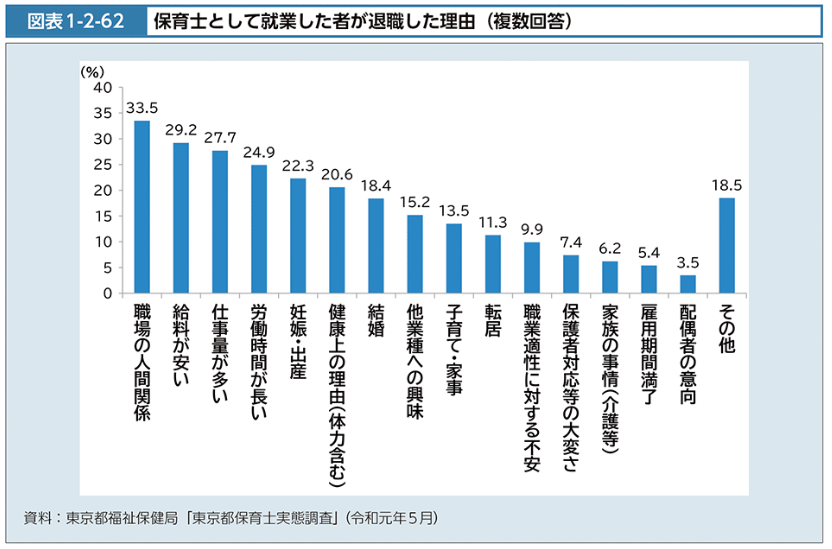

2022年10月の保育士の有効求人倍率は2.49倍で、全職種の平均有効求人倍率1.35倍に比べると、深刻化していることが伺えます。また、一旦就業しても退職する保育士も多く、「給料が安い」「仕事量が多い」「労働時間が長い」等が理由の上位を占めています。

前述の中間とりまとめ結果にも、「普段の保育に加え、預かりモデル事業のこどもの対応にかける時間・労力が増えた」「事務仕事が増えた」「保護者対応にかける時間・労力が増えた」等という声が多くあがっていました。

出典・参考:保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業, 具体的な実施状況① 参考資料1

保育士の増員や手当の充実に交付金が有効活用されるよう、市町村や経営者の努力が期待されます。

保育の質の維持

通常保育に比べて短時間預かり保育の子どもは、慣れることが難しかったり時間がかかったりします。初回親子登園システムを取り入れると、自分の親はいないこで在園児が不安になったり、それらの子どもに個別対応をしていると全体に向き合うことがおろそかになったりと、保育の質の維持を不安視する声もあがっています。

保育士を増やし、栃木市の事業のように専任の保育士を配置できる余裕が生れれば解決に近づきますが、それと同時にこれまでの仕事内容を精査し、負担を軽減する工夫が望まれます。

こども家庭庁では、今後アレルギー対応や障がい児の受け入れも視野に入れているので、保育の質を保つシステム作りが急務です。

財源の確保

国は、この制度を本格化させるために、交付金を予算化することを明言しています。また独自の補助を考えている市町村もあります。保育士の確保や施設の充実、利用料金の補助などに予算を計上することは必要不可欠な事ですが、財源をどうするのでしょう。

政府が打ち出しているのが話題の「子育て支援金」です。年金受給者を含めた全世代から医療保険制度と併用して徴収する予定で、1人あたり月数百円になる試算です。

少子化対策関連施策はこども誰でも通園制度だけではなく、児童手当や出産・育児給付金も含まれ、総額で3.6兆円にのぼります。そのうち1兆円を支援金で賄う予定でいます。支援金を年1兆円安定確保するまでは「つなぎ国債」を発行するとしています。

政府は、歳出改革と賃上げで実質的な負担軽減を主張していますが、すでに議論をよんでいるところです。

出典・参考:こども・子育て支援について(こども家庭庁)及び「次元の異なる少子化対策」財源の支援金制度、26年度から実施…こども家庭庁が素案提示

こども誰でも通園制度に関してよくある疑問

本格化指導まで、まだ紆余曲折のありそうなこども誰でも通園制度ですが、この章では、すでによく聞かれる疑問にお答えしていきます。

こども誰でも通園制度はいつから始まる?

2026(令和8)年度からの本格実施を目指しています。

2023年度から31自治体50施設でモデル事業が始まり、2024年度には全国115の自治体が思考的事業を行いました。

こども誰でも通園制度の利用料金は?

こども誰でも通園制度の利用料金は、自治体や施設によって若干異なるものの、原則1時間300円です。

また、利用料の減免制度があり、例えば福岡市の場合は生活保護世帯は無料、住民税非課税世帯は1時間60円、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯は1時間90円となります。

減免を希望する場合は、利用申込書の該当欄に記入してください。減免該当の有無は令和6年度の市町村民税額を基に市が確認します。

なお、利用料金のほかに給食費や雑費は別途必要です。

補助金はある?

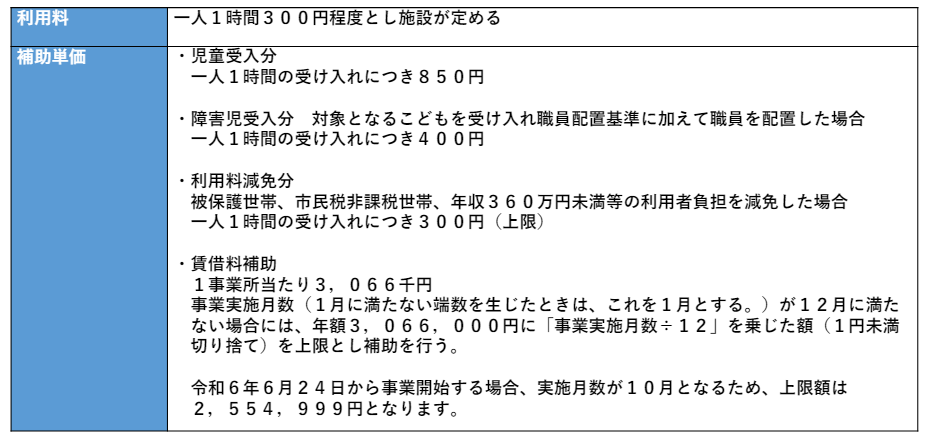

下の表は川崎市の例ですが、補助単価は児童1人受け入れにつき850円となっています。障がい児対応の職員配置や、被保護世帯・市民税非課税世帯・低所得家庭の利用者を受け入れた場合の減免した場合の補助もあります。

他にも、多くの自治体で同様の補助を行ったり、計画したりしています。

反対されてる理由は?

保育士の確保や財源については、課題の章でお話しました。

もう1つの課題に「保育の質の維持」を取り上げましたが、在園児保護者や保育士にはさらに「質の低下」を心配する声が上がっています。

毎日通ってこその成果が見られる教育活動もあります。慣れていない子どもをつれての散歩や見学活動などの園外活動は、安全上不安が大きく、行わない選択も増えるでしょう。また、運動会をはじめ行事催行への積み重ねも今までのようには期待できないと懸念する保護者や保育士が少なくありません。

出典・参考:就労問わず保育所など利用 こども誰でも通園制度とは 対象や条件 議論のポイントは | NHK及び,保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業 具体的な実施状況① 参考資料1

こども誰でも通園制度とSDGs

最後にこども誰でも通園制度とSDGsとの関わりについてみていきましょう。

大きく関わっているのは、

SDGs目標11「住み続けられるまちづくり」です。そしてさらにSDGs目標8「働きがいも経済成長も」に繋がっていきます。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくり」との関わり

目標11には10のターゲットがあります。その7番目に「2030年までに、すべての人々、特に女性、子ども、高齢者、障がい者などが、安全でだれもが使いやすい緑地や公共スペースを利用できるようにする」とあります。

親の就労の有無に関わらず、誰でも通園できる保育施設は、この目標の求める「公共スペース」と言えるのではないでしょうか。

SDGs目標8「働きがい経済成長も」との関わり

子育て当事者が安心して子育てが出来るようになれば、出生率があがる可能性も高くなり、子育て中や女性の就労・復帰もしやすくなります。こども誰でも通園制度がうまく本格稼働し、その他の子育て支援策と共に機能していけば、経済成長にも貢献します。

まとめ

こども誰でも通園制度について、事業事例を挙げたり、メリットやデメリット・課題をまとめてきました。

本格化するのを前に、実施を不安視する声もありました。保育士確保や財源などのハードルは高いものの、意義としては評価できるという意見が多いようです。

子育てを支援することは、少子高齢化に歯止めをかけ、社会全体の経済成長にも繋がります。打ち出された施策の意義を理解し、効果的に実施されるよう注視していきましょう。

<参考資料・文献>

こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会|こども家庭庁

中間とりまとめ(こども家庭庁)

一時預かり事業

オンライン説明会資料

実施自治体一覧

令和6年度高槻双葉幼稚園定期的な預かり保育について

栃木市こども誰でも通園制度

【受付を終了しました】未就園児の定期的な預かりモデル事業 | 文京区

東彼杵町では こども誰でも通園制度を ⾏ います。

東彼杵町こども誰でも通園制度について

第2期東彼杵町 子ども・子育て支援事業計画

令和4年4月の待機児童数の調査結果(厚生労働省)

保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業 具体的な実施状況① 参考資料1

図表1-2-62 保育士として就業した者が退職した理由(複数回答)(厚生労働省)

こども・子育て支援について(こども家庭庁)

川崎市こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業 に関するオンライン説明会

就労問わず保育所など利用 こども誰でも通園制度とは 対象や条件 議論のポイントは | NHK

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

キーワードで読み解く地方創生:みずほ総合研究所(岩波書店)

2050年の世界:英「エコノミスト」編集部(文春文庫)

この記事を書いた人

running.freezy ライター