近年ニュースでも取り上げられている障害者虐待は、家庭や施設、職場など、私たちの身近な場所で起こり得る深刻な人権侵害です。その背景には、多様な形態があり、被害者自身が気づきにくい場合も少なくありません。こうした虐待を防ぎ、早期発見・対応を促すための法整備もなされています。本記事では、障害者虐待の種類や通報についての他、法律の概要についても解説します。一人ひとりが正しい知識を持ち、共に支え合う社会を築くための第一歩として、ぜひご一読ください。

目次

障害者虐待とは

障害者虐待とは、身体・知的・精神その他心身に障害を抱える人に対して行われる虐待の総称です。障害者虐待は主に、

- 養護者(障害者の世話や介助などを行う家族、親族、同居人など)によるもの

- 障害者福祉施設従事者によるもの

- 使用者(障害者を雇用する会社の雇用主など)によるもの

の3つの主体による虐待行為をいいます。

これらによる虐待は、原因や背景、虐待の内容などがそれぞれの主体によって異なっており、必要とされる対策もそれぞれの主体に応じたやり方が求められます。

障害者虐待の種類

後述する障害者虐待防止法によれば、障害者虐待には、以下の5種類があります。

障害者虐待防止法に基づき、それぞれの虐待行為は刑法による刑事罰の対象となる可能性があります。

身体的虐待

身体的虐待は「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」であり、叩く、殴る、蹴る、つねるなどの他、正当な理由がなく身体を押さえつける、縛りつけるなどの拘束行為が含まれます。

- 該当する罪状:殺人罪/傷害罪/暴行罪/逮捕監禁罪

性的虐待

性的虐待は「障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること」であり、不同意による性交あるいは同様の行為、性器などへの接触、裸にする、わいせつな映像を見せたり、卑猥な言葉を投げかけるなどの行為を指します。

- 該当する罪状:不同意わいせつ罪/不同意性交等罪(令和5年7月改正)

心理的虐待

心理的虐待とは「障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」を指します。

具体的には、脅しや侮辱的な言葉、無視、嫌がらせなどで精神的に苦痛を与えることを言います。

- 該当する罪状:脅迫罪/強要罪/名誉毀損罪/侮辱罪

放棄・放置

放棄・放置はネグレクトとも呼ばれ「障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による身体的虐待から心理的虐待までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること」です。

わかりやすく言うと、食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をせずに放置する行為がそれに当たります。

- 該当する罪状:保護責任者遺棄罪

経済的虐待

経済的虐待は「障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること」であり、本人の同意がなく障害者の年金や賃金、財産や預貯金を処分してしまうことを言います。

- 該当する罪状:窃盗罪/詐欺罪/恐喝罪/横領罪

障害者虐待防止法について

深刻化する障害者虐待を防ぎ、障害者の権利と利益を保護するために制定されたのが障害者虐待防止法です。同法は平成24年10月から施行され、

- 障害者虐待の主体と、虐待の内容や種類の定義づけ

- 早期発見の義務を明示

- 通報義務の制定と通報者情報の守秘義務および違反への罰則規定

- 家庭への調査・立入・支援の新設と市町村への権限付与

- 障害者権利擁護センター・障害者虐待防止センター設置

- 使用者・学校・保育所・医療機関の自主的な虐待防止措置

などが定められています。この法に基づき、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者や使用者などに対し、障害者虐待防止の責務を課すための法的基盤が整備されました。

放置されていた障害者虐待

そもそも障害者虐待防止法制定が議論される以前から、障害者施設での体罰は当然のように横行していました。当時は人権に対する理解や認識が低く、ほぼ問題とされていなかっただけで、暴れたり言うことを聞かなかったりする障害者を、暴力で従わせることができた職員が一目置かれているような状況でした。

しかし1990年代後半からこうした状況が問題視され始め、毎年のようにマスメディアで施設における障害者虐待事件が報道されるようになります。

障害者虐待防止法制定のきっかけ「カリタスの家事件」

そんな中、障害者虐待防止法制定のきっかけとなったのが2004年に起きた「カリタスの家事件」です。

これは施設にいる障害者に対し、炭、唐辛子、熱湯コーヒーの飲食を強要するなどの日常的な虐待を5年間で46件も行っていたことが発覚したものです。

それまでも施設での障害者虐待事件はいくつか報じられていました。しかし、この施設が発達障害者支援センターの委託を受けている福岡県内唯一の障害者専門施設であったため、厚労省をはじめとする関係各機関に大きな衝撃を与えました。当時の厚労大臣は自ら施設を視察、2005年には省内に勉強会を設けて議員立法提出へと至ります。

その後、2009年の通常国会で障害者虐待防止法の法案が提出され、2011年に成立、翌年の施行となります。

日本における障害者虐待の現状

そんな現在、日本での障害者虐待の現状はどうなっているのでしょうか。

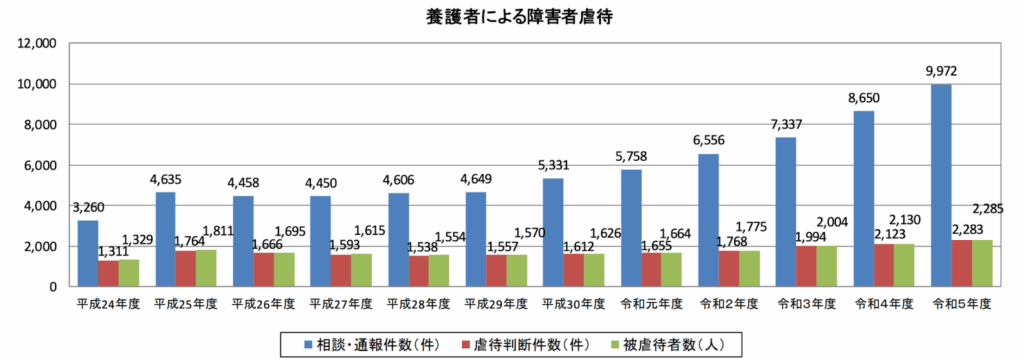

一般財団法人日本総合研究所が行った調査によれば、令和5年度に全国の1,741市区町村及び47都道府県で受け付けた障害者虐待に関する相談・通報件数は

- 養護者による虐待:9,972件

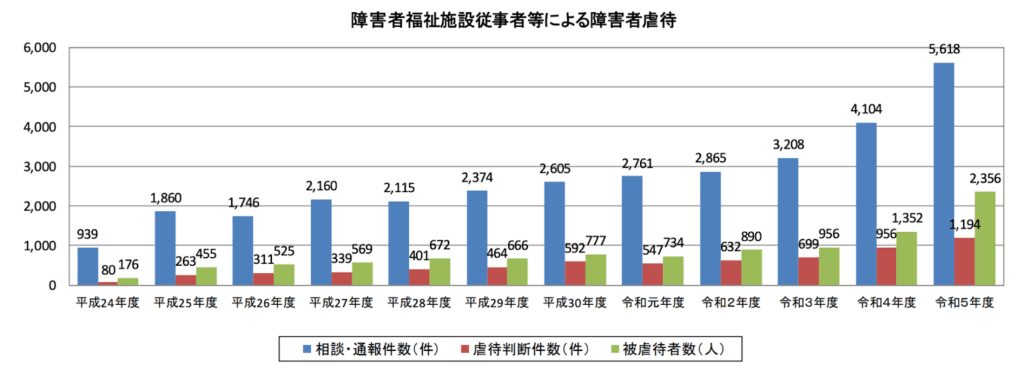

- 障害者福祉施設従事者などによる虐待:5,618件

- 使用者による虐待:1,512事業所

とされており、養護者による虐待が大半を占めています。

障害者虐待に関する報告件数は年を追うごとに増えており、相談・通報の件数は大きく増加しています。また実際に虐待と判断された件数や被虐待者数もわずかながら増えています。昔と比べてより明るみに出やすい環境になっていることが反映されているとはいえ、以下の表を見ても、その数は年々増加していることは明らかです。

上記のグラフからもわかるように、相談や報告の件数に対し、実際に虐待と判断される件数、虐待を受けた人の数字は概ね2割~3割程度となっており、令和に入ってからは実際に虐待と判断されないながらも疑わしい事案に対する相談や報告が増えています。

最も多い虐待は?

虐待の状況は、虐待者の主体によって変わってきます。調査の結果、最も多い虐待の種類は

- 養護者=身体的虐待(67.5%)/心理的虐待(31.9%)、経済的虐待(16.5%)

- 障害者福祉施設従事者=身体的虐待(51.9%)/心理的虐待(48.0%)、性的虐待(11.0%)

- 使用者=経済的虐待(80.6%)/心理的虐待(8.7%)、放棄・放置(5.1%)

となっており(複数回答有効)、このことからも、より密接で閉鎖的な環境にあればあるほど、直接的な虐待の割合が増えていることがわかります。

虐待を受けやすい障害者は?

では、どのような障害を抱えている人が虐待を受けやすいのでしょうか。令和5年度の調査結果では、最も多いのは知的障害で、次いで精神障害、身体障害の順となっており、これは養護者/障害者施設従事者/使用者とも共通の傾向です。

また、養護者による虐待被害者に多い傾向として

- 身体的虐待:女性、40歳代以上、精神障害がある人に多い

- 心理的虐待:性別問わず19歳まで、発達障害がある人に多い

- 経済的虐待:男性、知的障害がある人に多い

- 放棄・放置:男性、身体障害や知的障害がある人に多い

- 性的虐待:女性、知的障害がある人に多い

といった結果が報告されています。これらの結果から、意思疎通が難しい障害を抱え、より弱い属性を持つ障害者が虐待の被害を受けやすい現状が浮き彫りになっています。

虐待を行う人は?

今度は逆に、虐待を行う側の現状について見ていきましょう。

養護者による虐待

家庭などの養護者による虐待では、全体の平均では父親による虐待が最も多く(25.4%)、以下母親(26.7%)、夫(17.3%)、兄弟(12.0%)、その他(10.5%)となります。

特に虐待される者が20歳代までの若年のうちは父親や母親からの虐待が多いものの、年齢が上がるにつれて虐待者が兄弟や夫となる割合が増えます。そして、50歳代以上になるとさらに息子から虐待を受けるケースも出てきます。

障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設従事者などで虐待を行う者としては

【虐待者の職種】

- 生活支援員:41.8%

- 管理者:10.9%

- 世話人:10.1%

- サービス管理責任者:6.8%

【虐待者の性別及び年齢】

- 男性:68.3%、女性:31.7%

- 60歳以上:18.8%

- 50~59歳:17.4%

- 30~39 歳:16.1%

【雇用形態】

- 正規職員:62.4%

- 非正規職員:17.8%

となっており、より障害者支援の現場に近く、求められる役割が大きい立場の者が虐待を引き起こす傾向が強い傾向がうかがえます。

障害者虐待が起こる原因

近年報告件数が急増し、社会的に危機感が高まっているにも関わらず、障害者虐待は減少する兆しがありません。障害者虐待はなぜ、どのような背景で起きてしまうのでしょうか。

養護者による虐待

家庭など養護者による虐待の発生要因として多いのが

- 家庭における被虐待者と虐待者の人間関係

- 虐待者が虐待と認識していない

- 虐待者の介護疲れ

といったケースです。特に、「虐待者が虐待と認識していない」という要因では、どのような行為がどこまで虐待に当たるのかがわからず、しつけや指導のつもりで行った暴力や暴言が虐待に至ってしまうケースが多いようです。

それ以外では

- 虐待者の障害、精神疾患や強い抑うつ状態

- 家庭における経済的困窮(経済的問題)

など、虐待者自身の困難による問題も指摘されています。

障害福祉施設従事者等による虐待

一方、障害福祉施設従事者による虐待の要因としてあげられるの

- 教育・知識・介護技術等の不足に関する問題

- 倫理観や理念の欠如

- 職員のストレスや感情コントロールの問題

などの理由です。特に近年では、慢性的な人手不足に悩まされ、専門的な教育や訓練を受けていない職員の増加が問題視されています。

同時に、施設を運営する側の虐待に関する倫理観や理念の欠如は、組織としての隠蔽体質を蔓延させ、虐待行為を指摘・報告できない土壌を生むことにつながります。

こうした組織の構造上の問題は、障害福祉施設における虐待の根本的な要因となっており、

- 虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ

- 人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ

を指摘する声が、虐待要因の3割弱に上っているという調査結果が報告されています。

使用者による虐待

一方、障害者を雇用する事業者は、慈しみや支え合いを基本とする家庭や、福祉といった公的支援が求められる障害者福祉施設などとは違い、営利のために職務の遂行が目的となります。そのため、業務上必要な指示や命令が不適切な暴言や無視へと発展する事例がしばしば発生します。

これもまた、障害者の特性や合理的配慮に対する事業者の知識や理解が不足していることが原因と言えるでしょう。

障害者虐待だと感じた場合に取るべき行動

私たちが普段、どこかの家庭や障害者福祉施設などで、実際に虐待または虐待が疑われる状況を見たり聞いたりした場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。

通報はすべての人に法的義務がある

虐待行為を認めたあるいは疑った時には、速やかに市町村に報告してください。

虐待の通報義務は障害者虐待防止法第16条で定められた義務であり、発見した者は速やかに通報しなくてはなりません。

- 障害者虐待防止法 第16条

- 障害福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない

この義務は、障害者福祉施設の関係者や、障害者の身内、使用者と同じ職場の人だけでなく、虐待を目撃した人あるいは虐待の痕跡や兆候に気づいた人すべてが対象となります。したがって「身の回りに障害者が住んでいないから関係ない」ではありません。

通報義務は、問題の早期発見・早期対応によって深刻な事態を未然に防ぐために必要不可欠な義務なのです。

通報して身バレする心配はない?

それでも、通報したことが虐待者に知られてしまうことを恐れ、通報をためらう人も実際には少なくありません。また福祉施設内の職員や障害者と一緒に働く同僚などは、通報したことを知られて、処分や解雇などの報復を受けるのではないかと不安になっている人もいるかと思います。

しかし、原則としてそうしたことはありません。障害者虐待防止法では

- 通報を受けた自治体は通報した人を特定できる情報を漏らしてはならない(18条)

- 通報によって職場を解雇されるなどの不利益を与えてはならない(16条4項)

- 通報は障害者福祉施設や事業者への守秘義務違反にはならない(16条3項)

などが明記されています。なので身バレや報復への不安を抱くことなく、ためらわずに通報してもらえればと思います。

間違っていたらどうする?

虐待の通報をためらう人の中には、はっきり「あれは虐待である」と断言できず、間違った通報をしてしまうのではと不安になる方もいるでしょう。

結論から申し上げると、その心配は無用です。

障害者虐待防止法では、虐待を受けたと「思われる」障害者を発見した者の通報義務を定めており、虐待の疑いに過ぎない段階でも通報義務が生じます。

報告を受けた市区町村は、初動対応の方針を決定した後、明らかに虐待ではないと判断した場合を除き、聞き取りなどの事実調査を行うよう規定されています。その結果虐待が認められる事例は、すべての報告件数の2〜3割でしかありません。そして、たとえ「虐待でない」と判断されたとしても、通報者への罰則などの不利益はありません。

通報は皆を救うものである

このように障害者虐待防止法が通報義務を重視しているのは、通報が障害者に関わるすべての人や組織を救うことにつながるからです。

どういうことかというと

- 虐待の隠蔽はより深刻な事案を引き起こす:障害者本人に取り返しがつかない損害を与えるだけでなく、刑事責任や行政指導・処分、損害賠償責任が生じる

- 虐待の早期発見・早期対応は被害を最小限で留め、虐待者や施設・法人にもやり直しの道が残される

- 反省し再発防止策を講じることで支援の質の向上につなげる契機となる

など、虐待の目を早く摘み、速やかな対策をとることは、利用者(障害者とその身内)、職員、施設、法人の全てを救うということなのです。

そして、虐待の報告や相談の件数が年々増加しているということは、それだけ社会が「障害者虐待を見過ごさない」という強いメッセージを発しつつあるということです。たとえ報告の大多数が結果的に虐待ではなかったとしても、通報や報告が無駄であることは決してありません。

障害者虐待を防ぐには

では、障害者への虐待を防ぎ、なくしていくために、通報義務を果たすこと以外に、どのような取り組みが求められるのでしょうか。

養護者支援

家庭などでの障害者虐待を防ぐために自治体は障害者だけではなく、養護者に対しても相談や指導、助言など、必要な措置を講じる必要があります。

具体的には

- 養護者との信頼関係確立

- 家族関係の回復と生活の安定

- 養護者の介護負担・介護ストレス軽減

- 養護者への専門的支援

などがあげられます。虐待の背景には、虐待者自身が障害、介護疲れなどのストレスや経済的困窮などの問題を抱えている場合も少なくありません。行政や周囲の人々は、その状態をいかに察知して支援につなげられるかが課題と言えるでしょう。

障害者虐待に対する理解と虐待防止の啓発

その他に有効な取り組みとして、地域住民や障害者を雇用する事業所などの関係者に対し、障害の特性に関する知識や、障害者虐待に関する啓発などがあげられます。

どのような行為が虐待になるかという知識、障害者虐待防止法への理解や、障害者の権利を守ることの重要さについての啓発などを進め、地域や企業内における支援ネットワークを構築していくなどの取り組みも重要です。

福祉施設では実効性のある取り組みを

障害者福祉施設では、形ばかりにならない実効性のある取り組みが必要です。

具体的には、

- 虐待防止研修や権利擁護に関する研修などの受講を徹底

- 定期的に実践に活かすための確認・振り返り

- 外部からの目を取り入れる:域内事業所同士での研修や他事業所の見学など

- 職場環境の改善

などがあります。施設の管理者や運営者は、社会的な責任を自覚してこれらの取り組みを徹底していかなければなりません。

障害者虐待とSDGs

障害者虐待の根絶は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成とも関連します。

目標3「すべての人に健康と福祉を」では「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」とされています。ここでは障害者への言及はありませんが、福祉を保障されるすべての人の中に、障害者が含まれることは言うまでもないでしょう。

その他に関連してくる目標には

- 目標8「働きがいも経済成長も」:若者や障害者を含むすべての人へのディーセント・ワークを実現

- 目標10「人や国の不平等をなくそう」:差別的な法律や政策、慣行の撤廃や不平等の是正

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」:包摂的で安全かつ強靭、持続可能な居住環境を実現

- 目標16「平和と公正をすべての人に」

など、私たちの生活に関わる複数の目標と密接に関わってきます。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

障害者への虐待は、等しく尊重されるべき個人に対する重大な人権侵害です。

その背景には障害に対する私たちの無理解や偏見に加え、家庭や福祉施設、事業所など個人や組織の中にある構造的な問題も潜んでおり、解決への道は未だ遠いのが現状です。

さまざまな困難を抱える障害者は、現在の社会において弱い立場に置かれ続けています。同じ社会に生きる仲間として、私たち一人ひとりは障害への理解と障害者の権利を尊重することを目指していかなければなりません。

参考資料:

障害者虐待防止法|厚生労働省

令和6年度 障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式|一般財団法人 日本総合研究所

令和5年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)について公表します|厚生労働省

令和5年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)

「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します|厚生労働省

障害者虐待事例への対応状況調査結果等について|厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室

障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法の理解と対応

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)(令和6年7月)こども家庭庁支援局障害児支援課

障害者虐待防止総論 成立までの経過、社会的意義

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2011年8月号

障害者虐待に関するQ&A|名古屋市障害者虐待相談センター

市町村・都道府県における 障害者虐待の防止と対応の手引き 令和6年7月 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 こども家庭庁支援局障害児支援課

第4章 使用者による障害者虐待への対応

障害者虐待防止法の通報義務とその重要性|サニープレイス法律事務所

この記事を書いた人

shishido ライター