近年、時間や場所に縛られず、スキルを活かして自由に働く「ギグワーカー」が注目されています。会社に属することなく、自分の力で輝くギグワーカーとは、一体どのような人なのでしょうか?

- 副業をして収入アップを目指したい人

- 人間関係や出勤時間に縛られない自由な働き方をしたい人

- 今の職場を定年退職した後も働き続けたい人

などは、必ず知っておきたい情報です。ギグワーカーの仕事例やメリット・デメリット、フリーランスとの違いや日本における現状をわかりやすく解説します。

目次

ギグワーカーとは

ギグワーカーとは、主にインターネットを通じて単発の仕事を請け負う人のことです。この用語は音楽の世界で、「一度限りの演奏に参加する」ことを意味する「gig(ギグ)」に由来しています。(※オフラインで単発の仕事を請け負うギグワーカーも存在します)

例えば、

- 料理宅配サービスの配達員

- ライドシェアの運転手

- 特定のプロジェクト限定でソフト開発の仕事を請け負うフリーのエンジニア

- Webデザイン

- 翻訳

- ライティング

- データ入力

- 動画編集

- プログラミング

- イラスト・アニメーション制作

- 事務作業

- オンライン講師

など、ギグワーカーは近年、さまざまな分野で活躍するようになりました。欧米や中国では、企業からの仕事を個人に仲介するプラットフォームが増加し、ギグワーカーの数も急速に増えています。

日本でも、ホワイトカラー系※のギグワーカーが増加しており、大手仲介サイトの登録人数も増加しています。

ギグワーカーの数が増加している背景には、

- 新型コロナウイルス禍による雇用不安

- テレワークの普及

などの要因があります。

一般的に単発や短期の仕事を受注する

ギグワーカーは、時間単位で働くこともでき、例えば「最短で1時間から」といった非常に限定的な時間で、単発の業務を行うというスタイルをとることもあります。

本業を持つ人が副業として働くことも多い

ギグワーカーは、基本的に自分のライフスタイルに合わせて、好きなときに好きなだけ働くことができます。この特徴を生かして、本業を持つ人が副業でギグワーカーとして働く例が増加しています。

ギグワーカーの歴史

ギグワーカーはどのように生まれ、現在の形になったのでしょうか?ギグワーカーの歴史を見てみましょう。

1970年代

ギグワーカーという働き方の歴史は古く、その起源は音楽業界にあります。1970年代、ミュージシャンは単発の演奏契約で活動することが多く、これが現代的なギグワークの原型と考えられています。

1990年代

1990年代に入り、インターネットの普及により、時間や場所に縛られない仕事スタイルが可能になりました。具体的には、プログラマーやデザイナーなどのクリエイターを中心に、フリーランスとして活動する人が増加しました。

2000年代

2000年代に入ると、クラウドソーシングやライドシェアなどのプラットフォームが続々と登場し、企業と個人を直接結びつける仕組みが確立されました。これにより、多様な業種で単発の仕事が容易に受注できるようになり、ギグワーカーと呼ばれる人々が急増しました。

2010年代

2010年代以降、スマートフォンやシェアリングエコノミーの発展により、ギグワークはさらに多様化しました。料理宅配、配達サービス、動画編集など、さまざまな分野でギグワーカーが活躍するようになりました。

2020年代

2020年の新型コロナウイルス感染症拡大は、雇用環境に大きな変化をもたらしました。雇用不安やテレワークの普及により、副業としてギグワークを選択する人が増加しています。

ギグワーカーが就く仕事例

【デリバリー系ギグワーカーおよびノンデリバリー系ギグワーカーの推移】

ギグワーカーといっても、さまざまな種類があります。代表的ないくつかの例を紹介します。

①デリバリー・配達

- 料理宅配サービスの配達員:Uber Eats、出前館、Woltなど

- 物流倉庫でのピッキング作業:Amazon、楽天、ヤマト運輸など

- 家具・家電の配送:家電量販店、家具店など

【メリット】短時間で完結する案件が多い、体力に自信がある人におすすめ

【デメリット】天候や交通状況に左右される、長時間労働になる場合がある

②ライティング・翻訳

- 記事作成:ニュースサイト、企業ブログ、Webメディアなど

- ブログ投稿:個人ブログ、企業ブログなど

- Webサイトのコンテンツ作成:企業サイト、ランディングページなど

- 書籍・論文の翻訳:出版社、大学、研究機関など

【メリット】文章を書くことが好きな人におすすめ、場所を選ばずに働ける

【デメリット】単価が低い案件もある、納期に追われることがある

③デザイン・制作

- Webデザイン:企業サイト、ECサイト、ランディングページなど

- ロゴデザイン:企業、個人事業主、イベントなど

- イラスト制作:書籍、Webサイト、広告など

動画編集:企業PR動画、YouTube動画、結婚式ムービーなど

【メリット】クリエイティブなスキルを活かせる、高単価案件もある

【デメリット】スキル習得に時間がかかる、競争が激しい

④プログラミング・IT

- ソフトウェア開発:Webアプリケーション、モバイルアプリ、業務システムなど

- Webサイト制作:企業サイト、ECサイト、ブログなど

- アプリ開発:ゲームアプリ、ビジネスアプリ、生活支援アプリなど

- データ入力:企業の顧客情報、アンケート調査など

【メリット】需要が高く、高収入を得られる可能性がある、スキルアップしやすい

【デメリット】専門知識・スキルが必要、長時間労働になる場合がある

⑤その他

- オンライン講師:語学、プログラミング、音楽など

- 家事代行:掃除、洗濯、料理など

- ペットシッター:散歩、餌やり、ペットホテルなど

- データ入力:企業の顧客情報、アンケート調査など

【メリット】多様なスキルを活かせる、人との関わりが好きな人におすすめ

【デメリット】単価が低い案件もある、スキルや経験が求められる場合がある

ここで紹介した他にも、さまざまなギグワーカーが存在します。これからもさらに広い分野でギグワーカーの需要が増加していくでしょう。

次の章では、ギグワーカーとその他の雇用形態との違いを確認していきましょう。*1)

ギグワーカーとその他の雇用形態との違い

ギグワーカーと似たような働き方として、

- フリーランス

- アルバイト

- 日雇い労働者

- 派遣労働者

などが存在します。これらの働き方はそれぞれ異なる特徴があり、混同しやすい点もあります。

ギグワーカーとこれらの雇用形態との違いを明確にし、それぞれの特徴を確認していきましょう。

フリーランスとの違い

ギグワーカーは一度限りの仕事を請け負うことが多いのに対し、フリーランスは長期的なプロジェクトに携わることが一般的です。また、ギグワーカーはクラウドソーシングなどのプラットフォームを介して仕事を受けることが多いのに対し、フリーランスは直接クライアントと契約を結ぶことが一般的です。

【ギグワーカーとフリーランスとの違い】

| ギグワーカー | フリーランス | |

|---|---|---|

| 仕事の形態 | 短期間、単発の案件が多い | 長期、継続的な案件もある |

| 受注方法 | オンラインプラットフォーム経由が多い | 直接契約や人脈経由も多い |

| 社会保険 | 基本的に加入していない | 加入の義務あり(国民健康保険・国民年金) |

アルバイトとの違い

アルバイトは一定の期間、一定の時間働くことが多いのに対し、ギグワーカーは単発の仕事を受けることが多い傾向があります。そしてギグワーカーは、その仕事に対して働く時間は自分で決めることができるのが一般的です。また、アルバイトは通常、雇用主に雇われて働くのに対し、ギグワーカーはプロジェクトごとに仕事を請け負う独立した立場にあります。

【ギグワーカーとアルバイトとの違い】

| ギグワーカー | アルバイト | |

|---|---|---|

| 雇用契約 | 案件ごとに契約 | 期間を決めて契約 |

| 労働時間 | 自分で決められる | シフト制が多い |

| 社会保険 | 加入していない | 加入している場合が多い |

日雇い労働者との違い

日雇い労働者は日単位で雇われることが多いのに対し、ギグワーカーはプロジェクトごとに仕事を受けることが一般的です。また、日雇い労働者は通常、肉体労働に従事することが多いのに対し、特に日本では、ギグワーカーは個人のスキルや経験を活かした幅広い仕事に携わることができます。

【ギグワーカーと日雇い労働者との違い】

| ギグワーカー | 日雇い労働者 | |

|---|---|---|

| 仕事の形態 | スキルや経験を活かした仕事が多い | 肉体労働が多い |

| 受注方法 | オンラインプラットフォーム経由が多い | 派遣会社や現場責任者を通じて仕事を紹介される |

| 社会保険 | 加入していない | 加入していない場合が多い |

派遣労働者との違い

派遣労働者は、派遣会社に登録し、その会社から派遣された企業で働くことが一般的です。一方、ギグワーカーは自ら仕事を受注し、プロジェクトごとに仕事を請け負います。

また、派遣労働者は派遣会社の指示に従うことが多いのに対し、ギグワーカーは独自のスケジュールや方法で仕事を行うことができます。

【ギグワーカーと派遣労働者の違い】

| ギグワーカー | 派遣労働者 | |

|---|---|---|

| 雇用契約 | 案件ごとに派遣会社と契約 | 派遣元企業と派遣契約、派遣先企業と就業契約 |

| 労働時間 | 自分で決められる | 派遣先企業の指示に従う |

| 社会保険 | 加入していない | 派遣先企業が加入 |

| 責任 | 案件内容に対して責任を持つ | 派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者それぞれが責任を持つ |

このように、ギグワーカーとその他の雇用形態にはそれぞれ異なる特徴があります。自分に合った働き方を選ぶためには、それぞれのメリットとデメリットをよく理解することが大切です。*2)

日本におけるギグワーカーの現状

2022年のアメリカでの調査では、少なくとも5,900万人が働いていると発表されました。日本でも、ギグワーカーという労働力の存在は近年さまざまな分野で注目され、2020年の時点で700万人~1,000万人に上ると報告されています。

日本で現状について、踏み込んでみていきましょう。

【2020年から急増した新しい⼈材市場】

労働市場ではギグワーカーへの需要が増加傾向

日本では、働き方改革やテクノロジーの進化に伴い、ギグワーカーの数が増加しています。特に、IT分野やクリエイティブな仕事を中心に、多様なスキルを持つ人材がこの働き方を選択している傾向にあります。

ギグワーカーに対する政府の対応と支援

日本政府は、ギグワーカーの増加に伴い、彼らの社会保障や労働環境の改善に向けた政策を模索しています。例えば、フリーランスのための保険制度の整備や、労働契約の透明性向上に向けたガイドラインの策定などが行われています。

企業によるギグワーカーのための取り組み

企業側もギグワーカーを取り巻く環境の改善に努めています。フリーランス向けの共同オフィススペースの提供や、プロジェクトベースでの雇用を積極的に行い、多様な働き方を支援している例が見られるようになりました。

国際的な動向との比較

【国別の就業者のうちプラットフォームを活用し収入を得ている者の割合】

国際的に見ても、ギグワーカーへの需要は拡大しており、日本もその流れに乗っています。しかし、社会保障や労働法の面で、欧米諸国と比べるとまだ対応が追いついていない側面があります。

この点は、今後の課題として注目されています。次の章では、なぜギグワーカーが近年注目されるようになったかに焦点を当てていきます。*3)

なぜギグワーカーが注目されるようになったのか

日本でギグワーカーが注目されるようになった最大の要因は新型コロナウイルス感染症の影響と言っても差し支えないでしょう。感染症対策によるリモートワークの普及により、場所を選ばずに働けるギグワーカーへの需要が高まりました。

また、近年急速に発展したAI技術の普及も、ギグワーカーの活躍できる場を大きく広げる可能性があります。AIは、データに基づいてパターン認識や分析を行うことに長けていますが、創造性や柔軟性の必要な作業や、人間関係構築などは苦手です。

つまり、AIの苦手な分野である、

- 創造性や独創性が求められる仕事( コンテンツ制作、デザイン、アート、音楽など)

- 人間関係構築や共感が求められる仕事(介護、カウンセリング、教育、営業など)

- 複雑で不確実な状況での判断や対応が求められる仕事(コンサルティング、プロジェクトマネジメント、研究開発など)

といった仕事は、現状では人間の労働力が必要です。AIの更なる発展により、将来的には「AIの特異なこと」「AIの苦手なこと」は変化する可能性がありますが、

- AIの苦手な分野がこなせるギグワーカー

- AIの活用に長けたギグワーカー

の存在は、今後も注目され、需要も増加していくことが予想できます。

【関連記事】ディープラーニングとは?仕組みやメリット・デメリットと実用例の紹介

ギグワーカーへの企業側のニーズ

【AIの発展により起きている変革】

ここでは、ギグワーカーに対する企業側のニーズを確認します。

人材不足とコスト削減

近年、少子高齢化による労働人口減少や、事業の多様化・複雑化により、企業は必要な人材を確保することが困難になっています。その中でギグワーカーを活用することで、必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保し、人件費を抑えることができます。

業務の効率化

コア業務※に集中するために、非コア業務をアウトソーシングする企業が増えています。ギグワーカーは、特定のタスクを効率的に遂行できるため、企業の業務効率化に貢献します。

デジタル技術の進歩

クラウドソーシングプラットフォームやAIなどの技術の発展により、企業はギグワーカーと簡単に繋がることができるようになり、業務委託や管理が容易になったことも増加している要因です。

ギグワークへの労働者側のニーズ

続いては、ギグワークに対する労働者のニーズを確認します。

働き方の多様化

ワークライフバランス※やキャリアアップなど、個々の価値観やライフスタイルに合わせた働き方へのニーズが高まっています。その中でギグワーカーは、時間や場所を選ばずに働けるため、多様な働き方に対応できます。

収入アップ

本業の収入に加えて、副業としてギグワークを行うことで、収入アップを目指す人が増えています。

スキルアップ

様々なプロジェクトやタスクに挑戦することで、スキルアップを図ることができます。

社会的な要因

ギグワーカーが増加する背景には、上記内容以外にも社会的な要因が関係しています。

経済環境の変化

グローバル化や経済格差の拡大により、雇用環境は不安定になっています。ギグワーカーは、雇用形態に縛られずに働けるため、経済的なリスクを軽減できます。

政府による政策

政府は、副業・兼業の推進やフリーランスの支援など、ギグワーカーを支える政策を推進しています。

このように、企業側と労働者側、そして社会的な要因が複合的に絡み合い、労働市場におけるギグワーカーへの需要は日本も含め、世界的に増加しています。今後は、ギグワーカーの働き方をより一層サポートする制度や環境が整備されることで、さらに需要が拡大していくでしょう。

次の章からは、働く側から見たギグワーカーのメリット・デメリットを確認していきましょう。*4)

ギグワーカーのメリット

ギグワーカーの従来の会社員とは異なる、自由で柔軟なスタイルは、多くの可能性を秘めています。ギグワーカーとして働く側にどのようなメリットがあるのか、時間的・経済的な側面だけでなく、人間関係や個人のスキルアップなど、多角的な視点から確認していきましょう。

働く時間・場所に縛られない

ギグワーカーの最大の魅力は、時間と場所に縛られない自由な働き方を実現できることです。会社員のように定時出勤・退勤がないため、自分のペースで仕事を進めることができます。

朝型・夜型など、自身の体調や生活リズムに合わせて活動時間を調整できるほか、育児や介護、趣味など、プライベートとの両立がしやすくなります。

また、自宅やカフェなど、好きな場所で仕事ができるので、住んでいる場所や環境にとらわれることなく、また仕事の内容によっては旅先でも仕事をすることができます。

経済的な自立と収入アップ

ギグワーカーは、自身のスキルや経験に応じて報酬を得られるため、能力や努力次第で、会社員よりも高い収入を得られる可能性があります。また、複数の案件を同時進行したり、スキルアップによって、収入を増やすことができます。

【企業規模別の平均退職給付額の推移】

日本では企業規模を問わず、平均退職給付額は減少傾向にあります。老後の備えのための副収入や、本業退職後にも収入を得るための手段としても、ギグワーカーとして働くことは有効です。

人間関係のストレスから解放

会社員と異なり、ほとんどの場合、ギグワーカーは上司や同僚との人間関係に悩む必要がありません。人間関係のストレスから解放され、精神的な負担が軽減されます。

さらに、自分の価値観や自分のペースで仕事に取り組むことができるだけでなく、異なる分野の人々と交流することで、視野を広げることができます。

個人のスキルアップと成長

ギグワーカーは、様々な案件に挑戦することで、常に新しいスキルや知識を学び続ける必要が生まれ、成長を促されます。例えば、

- プログラミングスキルを磨き、より高度な案件に挑戦する。

- マーケティングスキルを学び、自身のビジネスを立ち上げる。

- コミュニケーションスキルを向上させ、クライアントとの信頼関係を築く。

など、自分の手でキャリアを切り開き、夢を実現することができます。

このように、ギグワーカーは、時間・場所・人間関係の制約から解放され、自由なワークライフバランスを実現できる働き方です。経済的な自立やスキルアップの機会も得ることができ、個人の成長を促進します。

ギグワーカーのデメリット

ギグワーカーの華やかなイメージの裏側には、実はさまざまなリスクが潜んでいます。

不安定な収入

ギグワーカーは、案件の獲得状況によって収入が大きく変動します。クライアントとの契約状況や市場動向によって、収入が減ったり、途切れたりするリスクとは常に隣あわせです。

具体的には、

- クラウドソーシングで案件を獲得できず、収入が減ってしまう。

- クライアントの倒産によって、報酬を受け取れなくなる。

- 長期的なプロジェクトが終了し、収入が途切れてしまう。

などのリスクを、常に意識する必要があります。

社会的な保障の不足

ギグワーカーは、会社員と異なり、社会的な保障が十分ではありません。政府は対策に急いでいますが、現状まだ一般的な会社員に比べて、社会保障の面で格差があります。

労働災害や病気になった場合、自己負担で治療費を支払う必要があるだけでなく、治療のために働けない期間があれば、その分の収入は減ってしまいます。

社会との断絶と孤独

また、ギグワーカーは独りで仕事をすることが多いため、個人の性格や環境によっては孤独や孤立を感じやすくなります。一般的な社会人とは異なり、職場や同僚との交流がなく、仕事に関する悩みや不安を共有できる相手がいないため、精神的な負担が大きくなることもあります。

加えて、モチベーション維持や自己管理が難しく、仕事に行き詰まるギグワーカーも少なくありません。

副業のギグワーカーはこのようなリスクは低いと言えますが、本業としてギグワーカーになる場合は、このようなリスクをしっかりと理解しておくことが必要です。自由な働き方の裏側に潜む落とし穴に注意し、安全で安定した生活を送ることを第一に考えてください。

次の章からは、企業からの視点でギグワーカーのメリット・デメリットを見ていきましょう。*5)

企業視点のギグワーカーのメリット

近年、労働市場におけるギグワーカーの存在感は大きくなり続けています。従来の雇用形態とは異なる柔軟な働き方は、企業にとってもさまざまなメリットをもたらします。

必要な人材を必要な時に、必要なだけ獲得

ギグワーカーに依頼すれば、企業は必要な時に必要な人材を、柔軟に確保できるという大きなメリットがあります。このことから、

- 短期的なプロジェクトや突発的な業務増加にも、迅速に対応

- 幅広いスキルや経験を持つ人材を、プロジェクトごとに最適に選定

- 採用コストや育成コストを削減

などが可能になります。成果に応じて報酬を支払うため、パフォーマンスの高い人材に依頼することにより、効率的に業務を進めることができます。

場所や時間にとらわれない

ギグワーカーの特徴である場所や時間にとらわれず働けることは、企業側にもメリットがあります。リモートワークやテレワークなど、柔軟な働き方を推進できるほか、グローバルな人材プールにアクセスし、世界中から優秀な人材を獲得できます。

また、事業内容によっては、複数のギグワーカーに業務を依頼することによって、24時間365日稼働体制を構築できることもメリットとなるでしょう。異なるタイムゾーンの人材と連携し、グローバルなプロジェクトを推進することも可能です。

多様なスキルと経験を持つ人材の宝庫

多くのギグワーカーが登録するクラウドソーシングサイトなどには、様々なスキルや経験を持つ人材が集まっており、企業にとって貴重な人材リソースとなります。異なる業界や職種で培ってきた経験やスキルを、企業に活かしたり、イノベーションや新たなアイデアを生み出したりするきっかけになります。

ギグワーカーを活用することによって、企業はこのように多くのメリットを得ることができます。しかし、ギグワーカー活用の効果を最大限に引き出すためには、適切なマネジメントやリスク管理も必要です。ギグワーカーとの適切なコミュニケーションや環境整備は、企業がギグワーカーを活用するにあたって重要です。

企業視点のギグワーカーのデメリット

ギグワーカーの活用は企業にとって、人材確保やコスト削減など多くのメリットがある一方で、見過ごせないリスクやデメリットも存在します。

ノウハウや情報の流出リスク

ギグワーカーは企業外部の人材であるため、情報漏洩などのリスクがあります。情報管理に関する意識が低いギグワーカーも存在するため、企業は情報セキュリティ対策が不可欠です。

ギグワーカーに依頼する際には、契約内容や守秘義務に関する明確なルールを定め、徹底する必要があります。

品質管理の難しさ

ギグワーカーは、企業の社員とは異なるため、品質管理が難しい場合があります。ギグワーカーのスキルには個人差があり、企業の基準や期待に応えられる成果を必ずしも得られるとは限りません。

また、ギグワーカーの成果が企業が求めるものに満たない場合、指導や監督に時間と労力がかかり、企業側の負担が増加します。この対策として、企業は明確な成果指標や評価基準を設定し、品質管理体制を構築する必要があります。

責任の所在の曖昧さとトラブル発生時の対応

ギグワーカーは、企業の社員ではないため、責任の所在が曖昧なまま、仕事を進めるケースも少なくありません。業務上の事故やトラブルが発生した場合、最終的には企業側が責任を負わざるを得ない場合もあります。

契約内容や業務範囲を明確に定義し、企業とギグワーカーの間で責任の所在を明確にすることや、適切な保険に加入するなど、リスクヘッジ対策も重要です。

長期的な関係構築の難しさと人材育成の限界

ギグワーカーは、短期間で仕事を請け負うケースが多いため、長期的な関係構築が難しいという問題があります。また、ギグワーカーはプロジェクトに特化しているため、企業の独自の業務や文化を理解し、それに適応することが難しい場合があります。

企業は正社員に対して継続的な教育やキャリア開発の機会を提供することが一般的ですが、ギグワーカーにはそのような機会が限られています。企業がギグワーカーに対してスキルや知識の継続的な育成を行うことは難しく、また企業側が継続して依頼したい場合でもギグワーカーに断られると、企業は他の人材を探さざるを得ません。

これらのデメリットをふまえると、企業がギグワーカーに仕事を依頼する際は、コミュニケーションを大切にし、お互いの要望に対応する仕組みや戦略を構築する必要があると言えます。*6)

ギグワーカーに関してよくある疑問

ここまでギグワーカーについて解説してきましたが、いざ「ギグワーカーになってみよう」と思うと、さまざまな疑問が生まれます。この章では、そんなよくある疑問に回答していきます。

社会保障はある?

ギグワーカーは、雇用されている従業員と違って、企業側に社会保険や雇用保険に加入する義務がありません。 しかし、本業でギグワーカーとして働く場合は、国民健康保険や国民年金には加入する必要があります。

また、自分で事故や病気の際の備えとして、任意で労災保険や生命保険などに加入することもできます。 ギグワーカーは自身のリスクに備え、自分で責任を持って管理することが重要です。

貧困とは関係がある?

ギグワーカーの収入は、仕事の量や種類によって大きく変動します。 そのため、安定した収入を得ることが難しい場合もあります。

ギグワーカーの中には、生活費を賄うために複数の仕事を掛け持ちする人もいます。 ギグワーカーの貧困に関する統計はまだ少ないものの、一部の調査では、ギグワーカーの平均収入は正社員よりも低いという結果も出ています。

今後、ギグワーカーの貧困は、社会的な問題として注目されるでしょう。

専門のプラットフォームはある?

ギグワーカー向けの専門プラットフォームが多数存在します。代表的なプラットフォームを紹介します。

- クラウドソーシング: Lancers、CrowdWorks、Upwork

- スキルシェア:TimeTicket、Coconala

- タスク管理:To Doist、Asana

労働基準法は適用されるの?

ギグワーカーは、雇用されている従業員とは違って、労働基準法の適用範囲外です。 つまり、最低賃金や労働時間、休日や休暇などの規定は、ギグワーカーには適用されません。

ギグワーカーは、発注者との間で自由に契約条件を決めることができますが、その分、自分の権利や利益を守ることが難しい場合もあります。 ギグワーカーの労働環境の改善や保護のために、政府や労働組合などの関係機関が動き出していますが、まだ十分な対策はとられていません。

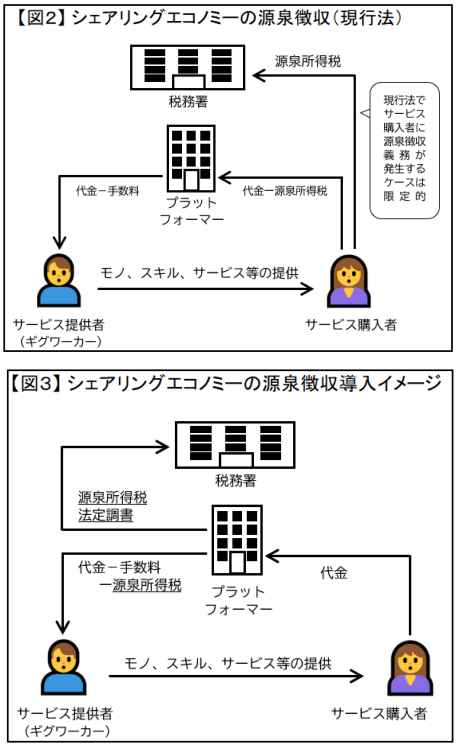

税金はどう計算されるの?

ギグワーカーは、個人事業主として、所得税と消費税を納め、自分で確定申告をします。 確定申告の際には、収入や経費の証明書類や領収書などが必要です。

所得税は、年間の収入から必要経費を差し引いた所得に対して課税されます。 消費税は、年間の売上が1,000万円を超える場合に、売上に対して課税されます。

【シェアリングエコノミーの源泉徴収】

次の章では、意外と知られていないギグワーカーとSDGsの関係について解説します。*7)

ギグワーカーとSDGs

ギグワーカーの時間や場所に縛られない働き方は、個人の自由と可能性を広げるだけでなく、実はSDGsの目標達成にも貢献できる可能性を秘めています。ギグワーカーが担うSDGs目標達成への貢献を、働く側と企業側のそれぞれの視点から考えてみましょう。

働く側:多様性と個人のエンパワーメント

時間や場所に縛られない働き方は、育児や介護、地域活動との両立を可能にし、多様な人材の活躍の場を広げます。また、障がい者や高齢者など、従来の雇用形態では働きにくい人々にも、新たな機会を提供します。

主体性の求められる働き方なので、自ら学び、成長し続けることで、自身のキャリアを切り開くことができます。

企業側:柔軟な人材確保とコスト削減

ギグワーカーを活用することにより、必要に応じて必要な人材を確保できるため、企業の人材確保の柔軟性を高めます。ギグワーカーを活用することによって、固定給や福利厚生などのコストを削減し、企業の経営効率化に貢献できます。

そのほか、多様なスキルや経験を持つ人材が集まることで、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。

ギグワーカーと関連の深いSDGs目標

これまで確認してきたことをふまえると、ギグワーカーは以下のSDGs目標の達成に貢献すると言えます。

- SDGs目標8:働きがいも経済成長も

- SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

- SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

- SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

- SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

- SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

ギグワーカーは、個人の自由と可能性を広げるだけでなく、持続可能な社会の実現にも貢献できる存在です。働く側と企業側が協力し、ギグワーカーの働き方や環境を改善していくことで、SDGs目標達成に向けて加速することが期待されます。*8)

>>各目標について詳しくまとめた記事はこちらから

まとめ

ギグワーカーは、時間や場所に縛られない自由な働き方として、今後もますますその存在感を増していくと考えられます。企業にとっても、人材確保やコスト削減などのメリットがあるため、積極的に活用されるようになることが予想されます。

テクノロジーの発展や社会の変化により、ギグワーカーはより身近な存在になるでしょう。また、雇用形態の多様化により、従来の会社員とギグワーカーの境界線が曖昧になっていく可能性もあります。

日本人の働き方の変化

日本でも、だんだんと多様な働き方が受け入れられるようになり、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が選択可能になってきました。このような流れの中で、今後の社会人には自らスキルアップやキャリア形成に積極的に取り組むことが重要になっていくでしょう。

現状では十分とは言えないギグワーカーの労働環境や社会保障制度も、政府はギグワーカーを含むすべての働く人にとってより良い方向へ変えるため、積極的に取り組んでいます。

ギグワーカーは、個人の可能性を広げ、持続可能な社会の実現にも貢献できる存在です。働く側、企業側、そして社会全体が協力し合い、ギグワーカーの働き方や環境を改善していくことで、より良い未来を築いていくことができるでしょう。

今後は、AIやIoTなどの技術の発展により、ギグワーカーにも新たなニーズやビジネスチャンスが生まれると予想されます。

ギグワーカーとして働くために

ギグワーカーとして成功するためには、さまざまな工夫や能力、知識が必要です。例えば、

- 自分のスキルや知識を常にアップデートする

- 新しい分野にも挑戦する

- プラットフォーム上での評価や実績を高める

- SNSやブログなどで自分のスキルや作品を発信する

- 仕事仲間やクライアントとの信頼関係を築く

- 自分に合ったスケジュールやルーティンを作る

- 仕事の優先順位や期限を明確にし、効率的にタスクをこなす

- 自分で病気や働けない期間ができた時を想定したリスク対策を行う

などが挙げられます。これらを身につけることで、副業としての収入アップはもちろん、専業ギグワーカーとして自由な働き方を実現できるかもしれません。

ギグワーカーに興味がある人は、まずは副業として始めてみてはいかがでしょうか?

<参考・引用文献>

*1)ギグワーカーとは

経済産業研究所『日本のギグ市場の分析:フードデリバリーギグワークを中心として』

厚生労働省『働き方の多様化~フリーランス、ギグワーカー等に関する法律問題を中心として~』(2022年8月)

NIKKEI『きょうのことばセレクション ギグワーカー』(2021年4月)

経済産業省『ウィズ・ポストコロナ時代における地域経済産業政策の検討』(2021年4月)

*2)ギグワーカーとその他の雇用形態との違い

財務省『多様な働き方が可能かつ求められる時代に~フリーランスの可能性と課題~』

日経COMEMO『インフレに強いギグワーカーの働き方とフリーランス職種』(2022年11月)

日経XTECH『ギグワーカーとは何者だ、あいまいな立場と法の保護からこぼれ落ちる現実』(2021年10月)

日本経済新聞『永続的な仕組みを模索 勃興するギグエコノミー』(2020年12月)

*3)日本におけるギグワーカーの現状

経済産業省『地⽅・中⼩企業における副業⼈材活⽤の実態と今後の拡⼤に向けて必要なこと』

経済産業省『労働市場の構造変化の現状と課題について』(2019年4月)

日本CSR普及協会『企業側から見るギグワーカー・フリーランスの活用と法的課題』(2022年)

厚生労働省『フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ』

厚生労働省『 全世代型社会保障の基本的考え方』(2023年3月)

NHK『5倍に急増 ギグワーカーの実態は…』(2021年5月)

JETRO『米労働省、ギグワーカーの待遇改善の規則案発表』(2022年10月)

日本経済新聞『自営業の変化と働き方(4) 注目されるギグワーカー』(2022年9月)

日経ビジネス『ギグワークとは? 急増する「自由な働き方」の実際と今後の課題』(2022年2月)

リクルートワークス研究所『社会に溶け込むギグエコノミーの社会課題』(2020年12月)

NIKKEIリスキリング『ギグワーカーの実態は 国内に1000万人、副業で注目』(2020年6月)

*4)なぜギグワーカーが注目されるようになったのか

ディープラーニングとは?仕組みやメリット・デメリットと実用例の紹介

厚生労働省『労働力人口減少時代におけるーデジタル化の展望と課題ー』

厚生労働省『被用者保険の適用拡大』(2023年5月)

経済産業省『平成31年度産業経済研究委託事業(第四次産業革命の進展等の経済社会構造の変化と税制に関する調査)』(2020年3月)

経済産業省『令和2年度通商取引・サービス環境の適正化に係る事業』(2021年3月)

経済産業省『多様で柔軟な働き方』

経済産業省『令和3年度産業経済研究委託事業デジタル化の進展等を踏まえた新しい産業構造・企業経営の在り方に関する調査・分析』(2022年3月)

*5)ギグワーカーのメリット・ギグワーカーのデメリット

経済産業省『労働市場の構造変化の現状と課題について』(2019年4月)

経済産業研究所『ギグワーカー、満足度高く』

経済産業省『通商白書2022 第Ⅱ部 第2章 イノベーションによって変化する世界の貿易構造と経済成長の道筋 第1節 テクノロジーと貿易』(2022年6月)

経済産業省『未来人材ビジョン』(2022年5月)

*6)企業視点のギグワーカーのメリット・企業視点のギグワーカーのデメリット

朝日新聞『日本でも増えるギグワーカー、コロナ禍で問題深刻化 安全網が課題』(2021年12月)

日本経済新聞『「ギグワーカー守れ」の声 企業はもう無視できない』(2021年5月)

日本経済新聞『ギグワーカー、見えた実態「雇用なき働き方」自ら選択多く 万能でない労働法の保護』(2022年5月)

日本経済新聞『高い裁量性、経済的自立の鍵 ギグワーカーの未来』(2021年5月)

経済産業省『労働市場の構造変化の現状と課題について』(2019年4月)

*7)ギグワーカーに関してよくある疑問

国税庁『ギグワーカー等に係る課税の在り方について 』

Lancers『経験豊富なプロに直接頼めるマーケット』

CrowdWorks『新たなチャレンジをする、あなたを応援』

Upwork『How work should work』

TimeTicket『知識・スキル・経験を売買する次の時代のマーケットプレイスへ』

Coconala『プロが集まるNo.1スキルマーケット』

To Doist『仕事や生活を整えよう』

Asana『世界が認める最新最強の仕事術とは』

*8)ギグワーカーとSDGs

経済産業省『SDGs』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。