有価証券報告書を発行する上場企業は、2023年3月期より人的資本に関する情報の記載が義務付けられました。※1 一方で、現在は該当しない企業も、経営戦略の1つとして取り組む必要が生じたり、バリューチェーン全体の取り組みとして情報提供を求められたりする可能性も考えられます。

そこでこの記事では、人的資本の手引きである人的資本可視化指針とは何か、取り組む方法やステップ、なぜ必要とされているのか、メリット・デメリット、実践例、SDGsとの関係を解説します。

目次

人的資本可視化指針とは

人的資本可視化指針とは、企業の資産や価値を示す人材投資や人材戦略といった人的資本の情報を活用するための手引きです。「人材は企業価値を生み出す源泉である」という人材を資本と捉える「人的資本」の考え方に基づき、内閣官房の非財務情報可視化研究会が2022年8月30日に策定しました。

内容は、人的資本を公開・可視化する際の基本的な考え方と具体的な手順の説明です。本指針では、人的資本の開示例として、次の項目を例として挙げています。

【人的資本可視化指針の開示事項例の一部【 】内は大項目】

| ・一人当たりの研修時間、人材育成の平均費用【育成】・従業員満足度【従業員エンゲージメント】・離職率、新規雇用の総数と年齢、性別などによる内訳【流動性】・従業員の多様性(年齢、性別、障がい、その他)【ダイバーシティ】・労働災害の件数、労働災害による死亡者数【健康・安全】・人権問題に関連した苦情件数、ハラスメントの総数【労働慣行・コンプライアンス】ほか※2 |

※2開示事項例は上記の他にも多くあります。詳しくは、付録①人的資本:開示事項・指標参考集を参照してください。

開示事項の中には、有価証券報告書を発行する大手企業4,000社に記載が義務付けられている女性管理職比率や男性育児休業取得率なども含まれています。

目的

人的資本可視化指針の目的は、人的投資を目に見える情報にすることで、競争力強化や企業価値向上に役立てていくことです。さらに、企業と人が共に成長することで価値を生み出し、社会を豊かにすることを目指しています。

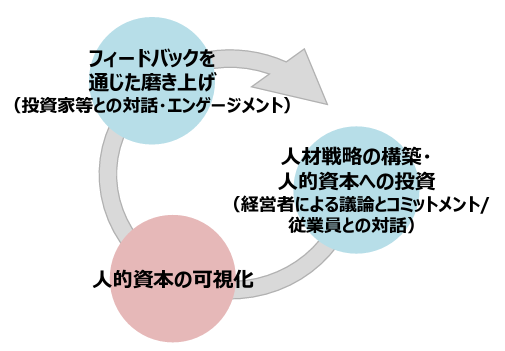

人材投資を含む人材戦略は、経営者や従業員、投資家などの理解が不可欠です。目的を果たすためには、人的投資や人材戦略への取り組みを公開した上で、投資家などからのフィードバックを得るという3者間の循環をつくる必要があります。

【人的資本可視化の取り組み方】

人的資本可視化指針は、こうした取り組みを通じて人材戦略を進めていくことを求めています。

【補足】「人材版伊藤レポート」との関係

人的資本の可視化には、人材戦略とその実践が必要です。これらを行うためには、相乗効果の期待できる「人材版伊藤レポート」と「人材版伊藤レポート2.0」を活用することが推奨されています。

「人材版伊藤レポート」は、経済産業省の研究会が2020年9月に公表した報告書です。「人材の『材』は『財』である」という考え方を基礎に、企業価値の向上と人的資本についてまとめられています。さらに2022年5月、実践実例集を追加した「人材版伊藤レポート2.0」が発表されました。※3

※3「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめました (METI/経済産業省)、「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~ 」令和4年5月 経済産業省

人材版伊藤レポートの一部は、人的資本可視化指針と併せて参照する資料と位置付けられています。研究会の座長の名前が付けられたこのレポートは、多くの企業経営者や実務担当者、投資家に影響を与えています。

なぜ人的資本可視化指針が必要とされるのか

それではなぜこうした人的資本可視化指針が必要なのでしょうか。本指針では、主に3つの理由を挙げています。

無形資産への注目度の高まり

企業が研修・教育、給料の増額といった人的投資を行う場合、多くは費用として計上されます。短期的には利益や資本効率が下がるため、これまで人的投資に積極的ではない企業もありました。

しかし昨今、企業の成長や価値向上には、人材への戦略的な投資やビジネスモデルといった無形資産が重要であるという考えが広がっています。こうした流れの中、企業の資産や価値を示す人材投資や人材戦略を公開するための指針が求められています。

サステナビリティ経営の実現

無形資産と同様に注目されているのが、サステナビリティ経営の実現です。従業員の健康や働きがい、ジェンダー平等、職場環境の充実などに対して、サステナビリティの観点から企業は一定の責任を果たしていく必要があります。

企業が人的資本可視化指針により人材戦略をまとめることで、企業の成長や競争力をはかるだけでなく、サステナビリティ経営の基盤を示すことができます。サステナビリティ経営が求められる今、人的資本もその一翼を担っています。

投資家からの要請

上記に述べた無形資産とサステナビリティ経営の2つの観点は、企業が自社の収益拡大や価値向上に取り組む際の指針になる要素です。また一方で、多くの投資家が、企業の将来的な成長に投資するための資料として求めている情報でもあります。

投資家の信頼を得て事業を存続・発展させていくためには、企業はそのニーズに応える必要があります。人的資本が投資家の関心事である限り、企業も力を入れて取り組まなければならないと言えるでしょう。

人的資本可視化指針の内容

人的資本可視化指針には、人的資本を公開・可視化するときの具体的な手順について解説しており、大まかに、①人的資本開示の方法、②可視化に向けたステップで構成されています。はじめに、①について3つのポイントを確認していきましょう。

1.企業・経営者に期待される説明をする

1つ目は、企業・経営者に期待される説明をすることです。企業が自社の価値を説明しても、それは投資家が求めている情報ではないケースがあります。このギャップを埋めるため、次の事項に注意することが記されています。

【企業・経営者に期待される説明】

| ・経営層・中核人材に関する方針、人材育成方針、人的資本に関する社内環境整備方針などを、重要なリスクと機会、長期的な業績や競争力と関連付けること |

| ・目指すべき姿(目標)やモニタリングすべき指標を検討し、 取締役・経営層レベルで議論を行い、明瞭かつロジカルに説明すること |

これらについて、KPIを設定する方法も推奨されています。

2.統合的なストーリーを構築する

2つ目は、自社の経営戦略と人的投資・人材戦略の関係性を統合したストーリーを構築することです。これにより、人的資本が長期的な業績や競争力に与える影響をより詳細に開示することができます。

統合的なストーリーを構築するにあたり、企業が投資家に伝えるべき情報をまとめた手引き「価値協創ガイダンス」や、国際的なフレームワーク「IIRC(国際統合報告評議会)」を活用することも1つの方法です。

3.4つの要素に沿った開示をする

3つ目は、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの要素に沿った開示をすることです。それぞれ次のような内容を開示します。

【人的資本可視化指針で開示する4つの要素】

| ⑴ガバナンスサステナビリティ関連のリスク・機会に対応する取締役会や任意に設置した委員会の体制や役割など |

| ⑵戦略人材育成方針や社内環境整備方針 |

| ⑶リスク管理サステナビリティ関連のリスクや機会を識別・評価・管理するために用いるプロセス |

| ⑷指標及び目標人材育成方針や社内環境整備方針に関する指標や目標・実績 |

上記は、有価証券報告書を作成する全企業が開示しなければならない項目です。この他に、重要性を判断して開示する項目もあります。※4

※4 金融審議会ディスクロージャーWG報告(2022年6月)を踏まえた内閣府令改正の概要

人的資本可視化指針は、1〜3において独自性のある取り組み・指標・目標にすることや、他社と比較可能な事項を開示することも求めています。

企業は人的資本可視化指針に基づき何をすれば良いのか

続いて、②可視化に向けたステップについて、人的資本可視化指針に基づき企業がすべきことを確認しましょう。企業によってアプローチは多様ですが、本指針では可視化に向けた準備として、次の2つのプロセスを一体的に進めることが重要であるとしています。

基盤・体制確立編

基盤・体制確立編は、主に次の6つの取り組みが重要です。

【トップのコミットメント】経営トップが人材戦略の可視化にコミットする

【取締役会・経営層レベルの議論】取締役会・経営層に議論を発展させる

【従業員との対話】従業員との対話を深め共感する

【部門間の連携】人事、経営戦略、IR、SDGs、財務部門などと連携する

【人的資本指標のモニターと情報基盤の構築】取り組みの目標や進捗をモニターする

【バリューチェーンにおける取引先等との連携】バリューチェーン全体の人的資本の取り組みを充実させる

こうした取り組みにより、基盤・体制を確立していくのが1つ目の流れです。

可視化戦略構築編

もう1つの可視化戦略構築編では、主に次の4つの取り組みを挙げています。

【統合的なストーリーの検討】先述の経営戦略と人的投資・人材戦略の関係性を統合する

【戦略立案】経営戦略と人材戦略を連動させる、現状と将来あるべき姿を数値化するなど

【4つの要素の検討】先述の4つの要素を「企業が自らに問うべきこと*」に沿って検討する

【逆ツリー分析】財務的な経営成績や資本コストなどについて、企業価値向上との関係性を示す*

*詳細は、「人的資本可視化指針」非財務情報可視化研究会の資料に掲載されています。

こうした人的資本については、初めから完成度の高い開示を行うことは難しいものです。現時点で開示の義務を負わない企業については、段階的に進めていくと良いでしょう。

人的資本可視化指針によるメリット

人的資本に関する情報を開示するまでのプロセスは、決して易しいものではありません。しかし、企業にとってメリットはあります。大きなポイントを2つ取り上げます。

競争力のアップ

1つは、競争力のアップです。企業の成長や価値向上に欠かせない人的資本を可視化することで、自社の課題を発見できるほか、経営戦略に役立てることができます。さらに、他社の情報と比較することで、競争優位に立つヒントを得られます。

投資家からの評価

もう1つは、投資家からの評価を得られることです。投資家が企業を評価する際に、無形資産である人的資本の情報は欠かせないものになりつつあります。良質な情報であることはもちろん、十分な分量を開示できれば、投資家からの信頼を得られるでしょう。

人的資本可視化指針の課題・デメリット

人的資本可視化指針の課題・デメリットは、人的資本を可視化する際に時間やコストがかかることです。従業員満足度のアンケートを実施したり、さまざまな統計をまとめたりすれば、人件費やシステム導入費などがかかります。人的資本を開示することで多くのメリットを得ることで、こうしたコストの割合をいかに小さくするかが課題になるでしょう。

人的資本可視化指針の実践例

それでは、実際に人的資本を開示している企業のうち、人的資本可視化指針に該当する例を紹介します。2023年12月に金融庁がまとめた、有価証券報告書による人的資本、多様性の開示例より2社を取り上げます。

花王株式会社

花王株式会社は、東京都に本社を置く化粧品事業を展開する企業です。2022年12月期の有価証券報告書の「Diversity &Equity推進活動」の項では、女性・LGBTQ+・外国籍・障がい、および育児期・介護期にある従業員の活躍推進に取り組んでることを明記しています。そして、女性の活躍推進の全体像を次のように示しています。

人的資本可視化指針の開示事項例に当てはめると、「ダイバーシティ」従業員の多様性(年齢、性別、障がい、その他)の箇所です。女性の活躍推進に必要な具体的な取り組みが説明されています。金融庁は、女性活躍推進施策の全体像が端的に記載されている点から、好事例として評価しています。

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループは、東京都に本社を置く小売業を営む企業です。2023年3月期の有価証券報告書の「会社の考える人的資本経営」の項では、人材育成方針と社内環境整備方針に関する事項が開示されています。そして、人的資本投資を、教育・研修、新規事業にかかる人件費などと具体的に定義し、2023年3月期は91億円としています。

人的資本可視化指針の開示事項例にある、【育成】人材育成の費用などに触れられています。金融庁は、人的資本投資を定義付けした上で実績の内訳を記載している点を好事例として評価しています。

人的資本可視化指針とSDGs

最後に、人的資本可視化指針とSDGsとの関係を確認します。人的資本可視化指針は、先に触れた通り、サステナビリティ経営に関わる人的資本を経営戦略に取り込む指針です。人的資本の開示に取り組むことで、企業はSDGsに掲げられた従業員の健康や働きがい、ジェンダー平等、教育による成長を支援します。人的資本可視化指針は、SDGsと近い関係にあると言えるでしょう。

まとめ

人的資本可視化指針は、人的資本の開示が一部の企業に義務化されたことでより重要性の高い指針となりました。現時点で該当しない企業でも、今後活用していく場面があるなら、人的資本可視化指針は人的資本の基本的な考え方と具体的な手順を知る手段として有用です。

人的資本は、「人材は企業価値を生み出す源泉である」という考え方が基本にあります。企業経営の推進力として積極的に取り入れるのも1つの方法でしょう。

<参考文献>

「人的資本可視化指針」非財務情報可視化研究会

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。