2021年冬から2023年の冬にかけて、ペルー沖の海水温が低下するラニーニャ現象が発生しました。ラニーニャは、しばしば話題となるエルニーニョとワンセットで考えられている気象現象です。

貿易風が強まることで発生することはわかっていますが、エルニーニョに比べると不規則に発生し、原因についても未だ研究途上です。

ラニーニャ現象が発生すると南北アメリカで小麦が生育する春に水不足となることがわかっており、実際、収穫量が減少するといった悪影響が出ています。

本記事では現在わかっているラニーニャ現象の原因や食糧生産に対する悪影響についてまとめます。そして、私たちができる方策の一つとしてフードロスの削減についても取り上げます。

目次

ラニーニャ現象とは?子供向けにも解説

ラニーニャ現象とは、ペルー沖やエクアドル沖といった東太平洋の赤道付近の海面水温が平年より低くなる現象のことです。

現象名である「ラニーニャ」とは、スペイン語で「女の子」を意味します。当初はエルニーニョ現象の反対といった意味合いで「アンチ・エルニーニョ」などと呼ばれていましたが、エルニーニョが「神の子」を意味する言葉であり、「アンチ」をつけると語感が悪くなると考えられた結果、「ラニーニャ」と呼ばれるようになりました。*1)

エルニーニョと同じく数年おきに発生する現象で、日本だけではなく世界中の異常気象の要因となると考えられています。

ラニーニャ現象とはなぜ起きる?

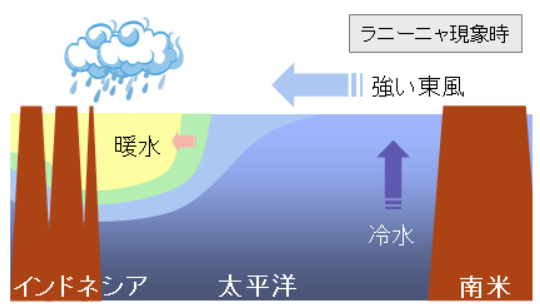

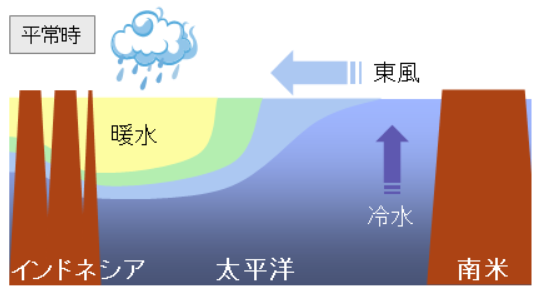

ラニーニャ現象が起きる理由は、赤道付近の太平洋で吹く貿易風が強まるからです。

赤道付近に吹き付ける貿易風の力が強まると、インドネシア方面に暖かい海水がたまります。この現象が起きると、南米ペルー沖では冷水が例年よりも多く海底から沸き上がります。

そのため、ペルー沖に海水温が低いエリアが発生するのです。

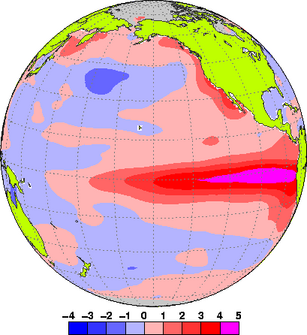

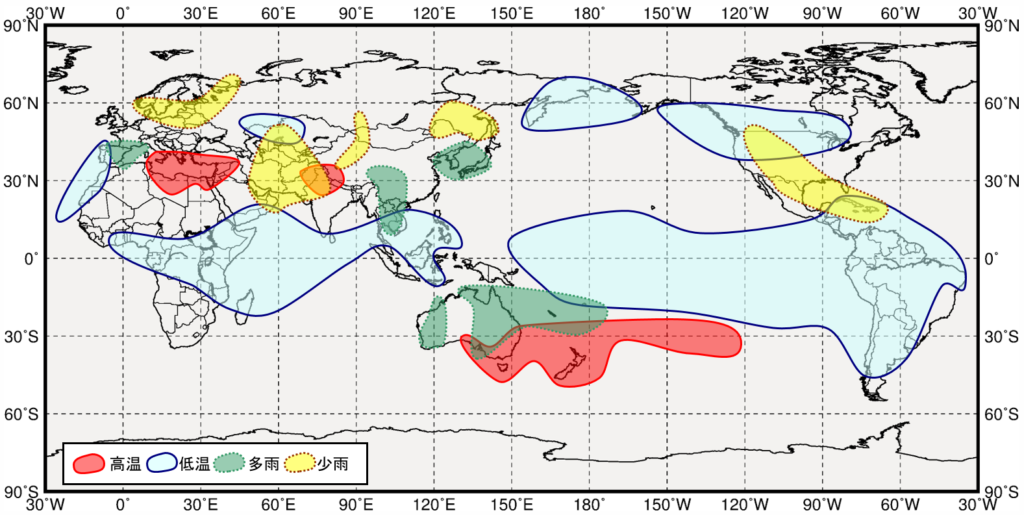

【ラニーニャ現象発生時の東太平洋の海水温】

上の図の青い部分が平年よりも海水温が低い部分、赤い部分が高い部分を示しています。この図でわかるように、ペルー沖の東部太平洋が平年よりも4℃近く低いことがわかります。

貿易風が強まる理由については、残念ながら研究途上ではっきりしたことがわかっていません。エルニーニョ現象以上に発生間隔が不規則であるため、研究者が解明に努めている段階です。

ラニーニャ現象とエルニーニョ現象の違い

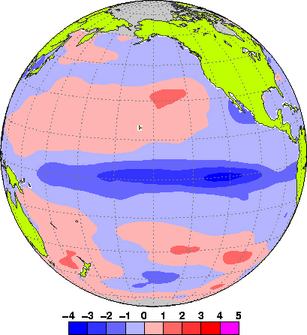

エルニーニョ現象はラニーニャ現象と対になる現象です。ラニーニャと反対に貿易風が弱まると発生します。

貿易風が弱いため、ペルー沖の海水が十分にインドネシア方面に流れません。そのため、東太平洋の海水温が高めに推移します。

【エルニーニョ現象発生時の東太平洋の海水温】

ペルー沖では冷水の上昇が抑えられ、インドネシア方面では降水量が減少します。

つまり、エルニーニョ現象とラニーニャ現象はセットの現象で、同時に発生しないことがわかります。

【関連記事】エルニーニョ現象とは?日本に起こる影響や原因をわかりやすく解説!【2023年最新】

ラニーニャ現象を子供向けに解説!

ラニーニャ現象とは、海の水の温度がふだんより低くなることで起きる自然の変化のことです。

とくに、太平洋の真ん中あたりにある赤道近くの海で、この変化が見られます。普通は海の水が暖かいですが、ラニーニャのときは東のほうの海が冷たくなります。

この現象が起きると、世界の天気にも影響が出ます。たとえば、日本では夏にとても暑くなったり、大雨がふったりします。冬は寒くなりやすく、大雪がふることもあります。

これは、海の温度が風や雲の流れに影響して、いつもとちがう天気になるからです。

ラニーニャ現象が起こる原因

ラニーニャ現象は、赤道付近の太平洋で海面水温が平年より低くなることで発生します。ここでは、主な原因を3つに分けて解説します。

貿易風が強まること

ラニーニャ現象の原因は、赤道付近を吹く「貿易風」が強まることにあります。

貿易風とは、東から西へと吹く恒常的な風で、この風が強くなると、太平洋の東側にある南米沖のあたたかい表面の海水が西側の東南アジア・オーストラリア方面へと運ばれます。

その結果、東側の海面には深いところの冷たい水が上昇し、水温が下がります。これが、ラニーニャの典型的な始まりです。風の強さが変化するだけで、大規模な海水温の変動が起こるという、自然の繊細なバランスが背景にあるのです。

湧昇現象が活発化すること

貿易風の強まりによって、南米近くの太平洋で「湧昇現象」が活発になります。湧昇現象とは、深い海の冷たい水が海面近くまで上がってくる現象のことで、もともと海の表面があたたかくない場所ではこの動きが強くなります。

湧昇によって、さらに海面の温度が低くなりラニーニャ現象を促進させます。このように、貿易風と湧昇現象は連動していて、片方が強まるともう片方も活発になるというサイクルが生まれるのです。冷たい海水の広がりが、気象パターンにも大きな影響を与え始めます。

海と大気の相互作用

海の変化だけでなく、大気との相互作用もラニーニャ現象の原因の1つです。海面水温が下がると、その上の大気の温度や湿度も変化し、雲の発生場所や気圧の分布に影響が出ます。

これにより、さらに貿易風が強まりラニーニャ現象が続いてしまうのです。このように、冷たい海水が風を変え、風がまた海を冷やすという流れが起こります。

つまり、ラニーニャは一度始まると自然と長引く仕組みがあり、それが世界各地の異常気象の引き金になるのです。

ラニーニャ現象が起こるとどうなるのか

ここからは、ラニーニャ現象が起きるとどうなるのかについて、夏季と冬季に分けて説明します。

夏季

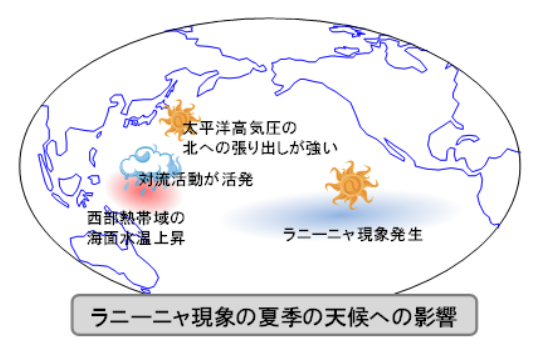

ラニーニャ現象が発生しているとき、インドネシア方面には暖かい海水が集められ、上昇気流が発生しやすくなっています。これにより、西部太平洋の熱帯海域では積乱雲が発生しやすくなり、それに伴い雨も降りやすくなります。

日本付近に関しては太平洋高気圧が北に張り出しやすくなるため、気温が高くなる傾向が見られます。また、海水温が下がっている東部太平洋の熱帯海域では大気の状態が安定するため、好天が続きやすくなります。*4)

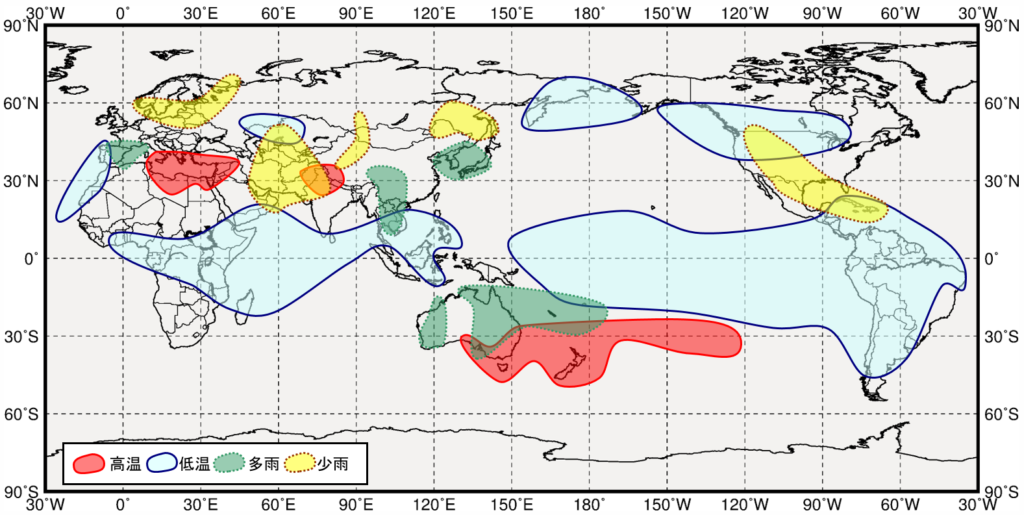

冬季

冬にラニーニャ現象が発生するとどうなるのでしょうか。

熱帯周辺は夏期と同じく、西部太平洋の熱帯海域で多雨、東部太平洋の熱帯海域で晴れの日が多くなります。日本を含む北西太平洋では西高東低の冬型の気圧配置が強まりやすくなります。そのため、気温が低くなる確率が上がります。

ラニーニャ現象が世界に及ぼす影響

ラニーニャ現象は太平洋だけにとどまる現象ではありません。世界各地に及ぶラニーニャ現象の影響について解説します。

南北アメリカで干ばつがおきやすくなる

1つ目の影響は南北アメリカの穀倉地帯で干ばつが起きやすくなることです。

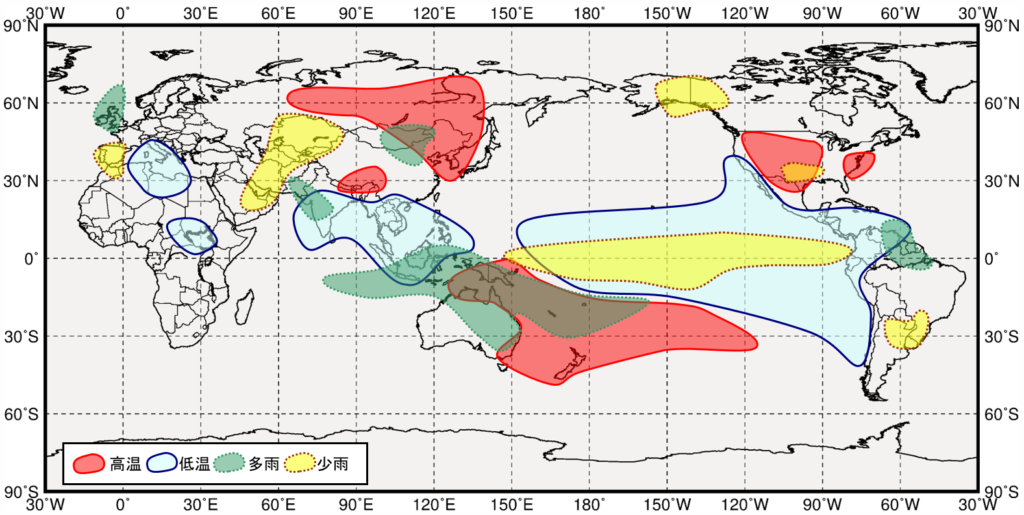

【ラニーニャ現象発生時の9~11月の天候】

ラニーニャ現象が発生すると、南米のアルゼンチン北部やウルグアイといったラプラタ川河口付近の降水量が減少します。この場所にはパンパとよばれる温帯草原が広がっており、土壌が肥沃なことから農業に適しています。

その中で南半球の春にあたる9月〜11月にパンパの降水量が減少すると、小麦の生産量が大幅に減少します。実際、2020年から3年続いたラニーニャのせいで、同地域は極度の干ばつに見舞われており、穀物生産は大きな打撃を受けています。*6)

これを受け、アルゼンチン政府は国内向けの穀物を確保するために小麦やトウモロコシに輸出上限数量を設定しました。*7)

ラニーニャ現象は北米でも干ばつをもたらします。

【ラニーニャ現象発生時の3~5月の天候】

ラニーニャ現象が起きると、北半球の春にあたる3月〜5月、アメリカの穀倉地帯であるグレートプレーンズの降水量が減少し、干ばつに見舞われやすくなります。*5)

南米のパンパも北米のグレートプレーンズも世界的な穀倉地帯であり、生産される小麦の多くが輸出されています。特に、小麦市場で大きなシェアを握る北米の小麦生産が打撃を受けると、小麦価格が世界的に高騰してしまいます。

日本は小麦輸入のおよそ半分をアメリカに、およそ3分の1をカナダに頼っています。これらの国がラニーニャの影響で乾燥してしまうと、経済的に大きな打撃を受けるでしょう。*8)

春に西アジア・北欧で降水量が減少する

2つ目の影響は西アジアや北欧で降水量が減少することです。

【ラニーニャ現象発生時の3~5月の天候】

これらの地域は小麦を主食としています。そのため、小麦の生育に重要な春に降水量が減少すると食料の面で大きな打撃を受けます。

特に途上国が多い西アジアで干ばつが発生すると、国民生活がかなり大きなダメージを負い、貧困層の生活が悪化する恐れがあるのです。

小麦以外の穀物生産にも悪影響

ラニーニャ現象は米や大豆の生産量にも大きな影響を与えています。1982年から2006年までの25年間の平均収量をもとに、エルニーニョ年・ラニーニャ年・通常年の収量の違いを比較すると、ラニーニャ年には小麦のほかに大豆・米の収穫量も減少することがわかっています。

大豆は平均収量よりも1.0%、米は1.3%減少してしまいます。大豆の収量が減少するのは南北アメリカで、米の収量が減少するのは中国です。大豆も米も世界経済にとって重要な農産物であることから、ラニーニャ現象は世界経済に悪影響を与えやすいといえます。

ラニーニャ現象が日本の気温に及ぼす影響

世界に及ぼす影響でわかるように、ラニーニャ現象は遠く離れた場所にも大きな影響を及ぼします。日本にはどのような影響を与えるのでしょうか。

夏は猛暑になる可能性が高まる

ラニーニャ現象は猛暑・厳冬をもたらす可能性があります。

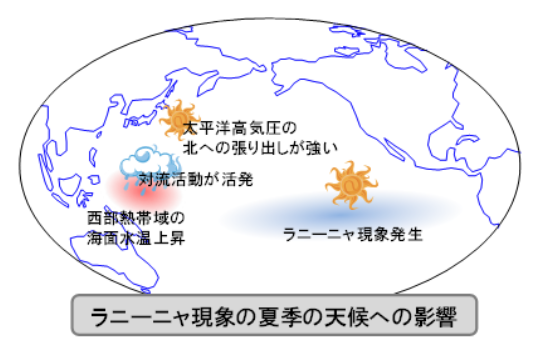

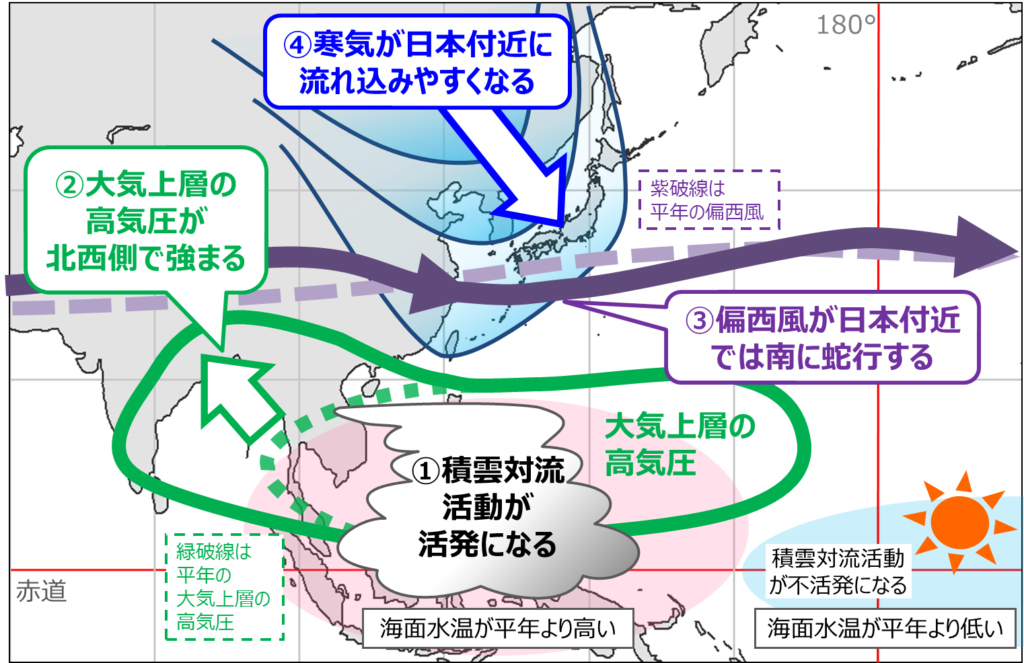

【ラニーニャ現象が日本の天候に影響をもたらすメカニズム】

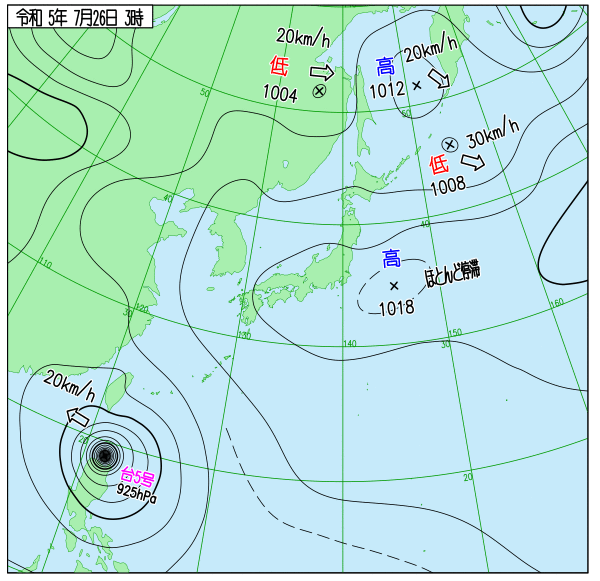

ラニーニャ現象によって猛暑がもたらされるのは、太平洋高気圧が北に張り出しやすくなるからです。夏は日本列島の南に太平洋高気圧、北に低気圧という「南高北低」の気圧配置が見られます。

【南高北的の気圧配置】

上の天気図で日本列島のすぐ近くにあり、ほとんど停滞しているのが太平洋高気圧です。この高気圧は日本列島に高温多湿な空気を送り込みます。そのため、太平洋高気圧に覆われると、日本は気温・湿度が高い猛暑となります。

ラニーニャ現象が起きるとインドネシア周辺の海水の温度が高くなり、上昇気流を発生させます。上昇した空気は太平洋高気圧の周辺で下降気流になるため、高気圧を強める作用をもたらします。ゆえに、ラニーニャ現象が起きると太平洋高気圧が強まり、猛暑となる可能性が高まるのです。

冬は厳冬になる可能性が高まる

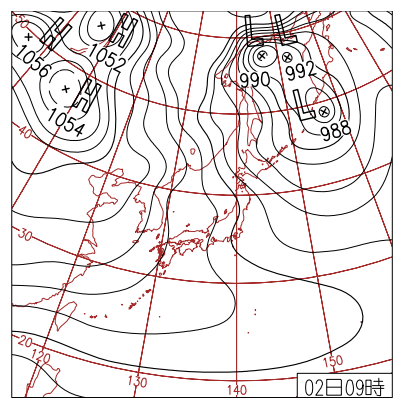

【西高東低の気圧配置】

上記の天気図を見ると、ユーラシア大陸に1052・1054・1056hPaの強い高気圧(H)があり、北海道の北に990前後の低気圧(L)が存在しています。この気圧配置になると、ユーラシア大陸から日本列島に向けて強い季節風(北西の季節風)が吹きつけます。

北西の強い季節風は比較的水温が高い日本海を渡って日本列島に到着します。そして、奥羽山脈や日本アルプス、中国山地など日本列島の背骨になっている山脈にぶつかり、日本海側に大雪を降らせます。

このように、冬になると「西高東低」の気圧配置がしばしば見られます。西高東低の気圧配置とは、ユーラシア大陸側に高気圧が、太平洋側に低気圧が出現する気圧配置のことです。

また、ラニーニャ現象が発生すると、日本の南方海上で積乱雲が発生しやすくなります。

【ラニーニャ現象による冬の日本の気候への影響】

その影響で、日本付近の偏西風が南に蛇行しやすくなります。すると、ユーラシア大陸の寒気が日本付近に入り込みやすくなり、気温が下がる厳冬となる可能性を高めます。*11)

ラニーニャ現象の被害を抑えるためにできる対策

ラニーニャ現象が発生すると、猛暑や厳冬になる確率が上がり食糧生産に打撃を与えることがわかりました。ラニーニャ現象そのものは原因がわかっていないため、止めることができません。私たちにできるのはフードロスをなくすことや急激な温度変化から自分の身を守ることです。

フードロスをなくす

ラニーニャ現象に対する対策としてフードロスをなくすことがあげられます。ラニーニャ現象が発生すると食料生産が打撃を受けます。食料の無駄をなくし、多くの人に行き渡らせるため、食料廃棄を減らさなければなりません。

もっとも、フードロス削減はラニーニャ現象が発生していない状況でもするべきことです。なぜなら、世界で生産されている食料のうち3分の1が廃棄されているという現実があるからです。*13)

ウクライナでの戦争により、小麦の世界的な輸出国であるロシアやウクライナの小麦輸出が不安定になりました。小麦価格の高騰という状況を考えても、食糧の無駄をなくすことに真剣に取り組むべきではないでしょうか。

高断熱・高気密の住宅にする

自宅を高断熱・高気密の住宅にすることも、私たちにできる対策の一つです。高断熱・高気密と聞くと冬にだけ効果があるように思われますが、夏にも効果があります。

そもそも、高断熱・高気密を実現するには壁や床、屋根、窓を通じた住宅の内側と外側の熱移動をすくなくしなければなりません。断熱性・気密性を高めると以下の効果が見込めます。

- 冷房で冷やした空気や暖房で温めた空気を外に逃がさない

- 夏の暑い外気や冬の冷たい外気を室内に入れない

高断熱・高気密の家にすることで、猛暑・厳冬に耐えやすくなるのです。

また、エネルギー効率という点でもメリットがあります。熱の移動が少なくなるため、エアコンや暖房で使用するエネルギーを減らすことができるのです。これは、二酸化炭素の排出削減にもつながり、環境面で見ても非常に有意義なことといえます。

ラニーニャ現象に関するよくある質問

ここでは、ラニーニャ現象に関するよくある質問に回答します。

ラニーニャ現象によって2025年の冬は大雪になったりする?

2025年の冬は、ラニーニャ現象の影響で寒気が南下しやすくなり、日本海側を中心に大雪となる可能性があります。

ただし、ラニーニャ現象=必ず大雪というわけではありません。気温や降雪量には、偏西風の流れやシベリア高気圧の強さなども関係しています。

そのため、ラニーニャ現象の発生は「大雪になりやすい条件のひとつ」と考えましょう。大雪になると決めつけるのではなく、気象庁などの最新の季節予報をチェックして備えておくことが大切です。特に雪の多い地域では、早めの冬支度や除雪対策をしておくと安心です。

ラニーニャ現象はどれくらいの期間続くの?

ラニーニャ現象の持続期間は、通常1年未満から1年半程度です。ただし、状況によっては2年近く続くこともあり、過去にはまれに3年にわたって継続したケースもあります。

例えば、2020年から2023年にかけては、長期的なラニーニャ現象が観測されました。ラニーニャは海面水温と大気の相互作用によって強まったり弱まったりするため急に終わることは少なく、徐々に影響が弱まっていくのが一般的です。

ラニーニャ現象は日本以外の国にも影響があるの?

ラニーニャ現象は日本だけでなく、世界中の天候に影響を与える現象です。

例えば、東南アジアやオーストラリアでは雨が多くなり洪水のリスクが高まる傾向があります。一方で、南米のペルーやエクアドルなどでは干ばつになりやすいとされています。また、北米では寒波や異常な降雪をもたらすことがあり、農業やエネルギー需要にも影響します。

ラニーニャは赤道付近の太平洋で起こる現象ですが、海と大気のバランスが変化することで地球全体の気候パターンに連鎖的な影響を及ぼします。そのため、世界中の気象機関が注目しており、対策や備えを呼びかけています。

ラニーニャ現象とSDGs

ラニーニャ現象は小麦や大豆、米といった世界の主要穀物の生産に悪影響を与えるとわかりました。このことはSDGs目標2の「飢餓をゼロに」と深いかかわりを持ちます。

目標2「飢餓をゼロに」との関わり

ラニーニャ現象は世界の食糧生産に悪影響を与えます。特に、小麦の世界的な輸出地域である南北アメリカでは少雨となり、生産量が落ち込みます。

飢餓とは必要最低限のエネルギーすら確保できない状態であり、世界で約9人に1人、日本でも20人に1人が飢餓を経験したことがあります。飢餓の主な原因は貧困や経済格差、自然災害、フードロスなどです。*14)

ラニーニャ現象が発生すると、世界の穀倉地帯である南北アメリカや小麦を主食とする西アジア地域の小麦生産が打撃を受けます。すると、小麦価格が上昇し、食糧を輸入に頼っている国や地域に大きな衝撃を与えることになるでしょう。

食糧価格の高騰を緩和する方法の一つが、食糧事情に恵まれている先進国でのフードロス削減です。各国が積極的に取り組むことで、ラニーニャ現象が発生しても食糧事情の悪化を最小限にできるでしょう。

まとめ

今回はラニーニャ現象について解説しました。ラニーニャ現象はエルニーニョ現象と対になる現象ですが、発生のメカニズムについて、まだよくわかっていません。しかし、ひとたび発生すると世界各地の気象に大きな変化をもたらし、小麦や大豆、米の生産量にも影響を及ぼすことがわかっています。

世界規模の気象現象であるラニーニャに対して、私たちができることは限られています。ですが、フードロス対策や高気密・高断熱の住宅にするといった手段で対処することが可能です。

特に、フードロスについてはラニーニャ現象が発生していなくても取り組むべき課題です。ラニーニャ現象について学ぶことで、環境について考えるきっかけにしていただければと思います。

参考

*1)気象庁「気象庁 | よくある質問(エルニーニョ/ラニーニャ現象)」

*2)日本大百科全書「貿易風(ぼうえきふう)とは?」

*3)気象庁「エルニーニョ/ラニーニャ現象とは」

*4)気象庁「エルニーニョ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム」

*5)気象庁「気象庁 | ラニーニャ現象発生時の世界の天候の特徴」

*6)ジェトロ「3年連続ラニーニャ現象で干ばつが深刻化、穀物生産への打撃も(アルゼンチン) 」

*7)農業協同組合新聞「アルゼンチン 小麦、トウモロコシに輸出上限設定 ラニーニャ影響」

*8)農林水産省「我が国における穀物等の輸入の現状」

*9)気象庁「2023年7月26日の気圧配置」

*10)気象庁「2023年1月2日の気圧配置」

*11)毎日新聞「毎小ニュース:科学 ラニーニャ現象続き大雪注意 | 毎日新聞」

*12)デジタル大辞泉「偏西風(へんせいふう)とは?」

*13)WFP「飢餓と食品ロスに関する、5つの事実 | World Food Programme」

*14)スペースシップアース「SDGs2「飢餓をゼロに」の現状と問題点や日本の取り組み事例と私たちにできることを徹底解説」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。