いま世界各地で「水不足」についての問題が注目を集めています。

国際連合(UN)食糧農業機関では、2025年までに全世界人口の3分の2が水不足に陥る可能性を示唆しているのです。

しかし、そもそも地球はその表面の70%が海に囲まれた星です。また、日本では簡単に水が手に入るため、水不足で困っている人がいるという話を聞いたことがないという方も少なくないでしょう。

では、なぜ水が足りなくて困っている人がいるのでしょうか?この記事では、水不足とはいったい何なのかということから、その原因、解決策まで紹介していきます!

目次

水不足とは?

「水不足」とは、生きていくために必要な水が手に入らないことを指し、「水問題」「水不足問題」などと呼ばれる場合もあります。

ここで注意すべきなのが、生きていくために必要な水とは飲み水だけに限らないということです。

作物を育てるためにも水は必要であり、工場でモノを製造する際にも冷却や洗浄目的で使用されます。

慢性的な水不足と潜在的な水不足の現状

このように、私たち人間にとって切っても切り離せない「水」ですが、「慢性的な水不足」「潜在的な水不足」といった2種類の水不足が問題として挙げられています。

途上国や乾燥地帯で見られる慢性的な水不足

主に発展途上国や乾燥地帯などでは慢性的な水不足の状態にあると言えます。

水道や下水など水関係のインフラ設備が整っておらず、市民は水を手に入れるために遠く離れた水源地まで水を汲みにいかなければなりません。

当然、日本のように安価で安全な水が容易に手に入る環境ではないため、やむを得ず不衛生な水を摂取するケースもあります。

日本などの先進国で見られる潜在的な水不足

一方で、日本などの先進国でも潜在的な水不足の状態に陥っている場合があります。水道などのインフラ設備の充実によって、一般レベルでは水不足を感じる機会は少ないでしょう。

しかし、食料品や工業製品など他国から輸入しているモノを自国でまかなおうとすると、生産するための淡水資源が足りないと推定される場合、他国に依存しているとも言えます。

このような場合、たとえ先進国であっても潜在的な水不足の状態であるということになります。では、これほど大切な資源が不足する事態になるのはなぜでしょうか。

水不足について理解を深めるには以下の4つのキーワードについて知っておく必要があります。

- 水ストレス

- AWR(Annual Water Resource)

- バーチャルウォーター

- ウォーターフットプリント

それぞれ、具体的に説明していきます。

水ストレスとは?

水不足によって、日常生活で不便を感じるほどの状態を「水ストレス」と定義されます。

例えば、乾燥地帯や発展途上国など水が入手しづらい環境では、水ストレスの状態に陥っているといえるでしょう。

水ストレスの指標となるAWRとは

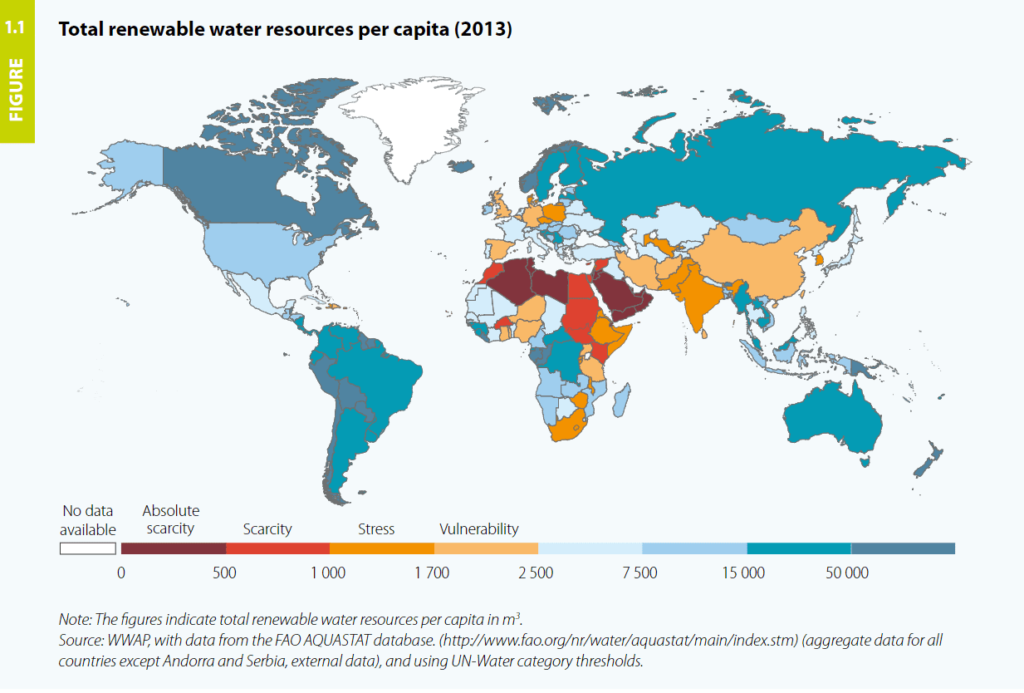

水ストレスを数値的に表す指標として「1人当たりの年間に使用可能な水資源量」(AWR:Annual Water Resource)が用いられます。

それぞれの国で農業、工業、エネルギーおよび環境に使われるAWRはおおよそ1,700㎥です。それに満たない場合、「水不足にさらされている」と判断されます。

AWRが1,000㎥を下回る場合、水不足が人々の健康や経済開発、福祉を阻害し始め、500㎥以下の水準は、生存のために水の入手を最優先とする状態とされています。

国際連合が発表している「世界水発展報告書2015(The United Nations World Water Development Report 2015)」では、世界のAWRが図として示されています。

図によると、日本やアメリカのような先進国では基準値の1,700㎥以上であることが多いことが分かります。

乾燥地帯や発展途上国は水不足の傾向

その一方で、砂漠のある乾燥地帯や発展途上国などでは基準値の1,700m³を下回っていることからも、水ストレスの状態にあるといえます。これらの地域での水不足は、私たちが一般的にイメージしているものと大きな差はありません。

インドでの事例を見ていきましょう。

慢性的な水不足のインドの事例

インドは長年人口増加の著しい国として知られていましたが、国際連合の報告によると今後10年以内で総人口が中国を追い抜くという予測がたてられています。

さらに、2050年までに都市居住者は4億1,600慢人増加するとされています。

しかし、大量に人口が増加する見通しがある反面、長年インフラ計画が進んでおらず、大半の都市で深刻な水不足が引き起こされています。(※参考)

都市近郊にある湖や入り江は、浸食や環境の悪化によって失われ、本来使用可能になるはずの雨水をためておく場所がありません。また、雨水貯留システムや水の再利用・再生利用、排水処理などの水に関するインフラ設備も限られています。

こうした事態によって現地での水の価格は高騰し、清潔で安全な水は高所得者しか手に入らなくなっているのです。

高価な水を購入できない低所得者は地下水に依存している状態であり、水不足の影響を最も強く受けています。

バーチャルウォーターとは?

続いてはバーチャルウォーターについてです。

バーチャルウォーターとは作物や畜産物、工業製品の貿易を、それらを生産するために使用された水の貿易としてとらえた概念です。日本語では「仮想水」や「間接水」などと訳される場合もあります。

作物や畜産物を生産するために、どれだけの水が必要?

作物や畜産物を生産するためには大量の水が必要です。

具体的に日本で生産しようとすると、

- 小麦を1キロ生産するには、2,000リットルの水が必要

- 大豆を1キロ生産するには、2,500リットルの水が必要

- 豚肉を1キロ生産するには、4,500リットルの水が必要

- 牛肉を1キロ生産するには、20,000リットル以上の水が必要

とされています。※参考

バーチャルウォーターの日本の事例

日本は食料自給率が低く、農林水産省の発表によると、令和2年度におけるカロリーベース(※)の食料自給率は37%です。

日本では60%以上の食品を海外から輸入することでまかなっており、他国からの作物や畜産物に依存していることが分かります。

つまり、作物や畜産物を育てるのに必要な水を他の国に肩代わりしてもらっているおかげで、日本では水を不自由なく使えているのです。こういった日本の状況は「バーチャルウォーターに依存している」と言えるでしょう。

※カロリーベース:消費する食べ物の量をカロリー (熱量)に換算して、国内生産の食料でどれだけまかなえているかを示す指標。

ウォーターフットプリントとは

バーチャルウォーターと似た概念として、ウォーターフットプリントと呼ばれるものがあります。

バーチャルウォーターが「生産される際に使用された水の量」に注目しているのに対し、ウォーターフットプリントでは「生産から輸送、消費、消費後のリサイクルなど、全てのプロセスで使用された水の量」に注目しています。

そのため、バーチャルウォーターはウォーターフットプリントを推定する際に参照されています。

ウォーターフットプリントの例

オランダの非営利組織「Water Footprint Network」が発表した資料では、作物や関連する食料品における世界平均のウォーターフットプリントが紹介されています。

- 小麦が1キロ生産された後、消費されるまでに1,827リットルの水が必要

- ジャガイモが1キロ生産された後、消費されるまでに287リットルの水が必要

- トマトが1キロ生産された後、消費されるまでに214リットルの水が必要

- オレンジジュースが1リットル生産された後、消費されるまでに1,018リットルの水が必要

- コーヒー豆(焙煎済み)が1キロ生産された後、消費されるまでに18,925リットルの水が必要

G7における1人当たりのウォーターフットプリント

日本を含めたG7諸国における1人当たりのウォーターフットプリントと、国内でまかなっている水の割合は以下のようになります。

G7と呼ばれるような先進国でも、その内訳をみると他国の水に依存していることが分かります。

これらの国では自国でまかなっている水の割合が低いため、作物や畜産物輸出国における水問題の影響を大きく受けてしまいます。

表面的には水不足とは無縁のように思えますが、他国との貿易に依存している私たちにとって、水不足は非常に身近で解決しなければいけない問題なのです。

水不足による影響・問題点

では、水不足に陥るとどのような影響が引き起こされるのでしょうか。世界と日本別で紹介していきます。

世界で起こる水不足の影響

水不足は主に発展途上国に影響を与えています。

水不足によって引き起こされる問題として、以下の4つが挙げられます。

- 水を巡った争いが起きる可能性がある

- 病気の蔓延

- 子どもへの教育と女性の社会進出機会の損失

- 作物の不足

具体的に見ていきましょう。

水を巡った争いが起きる可能性がある

人間は昔から様々な資源をめぐって争いを引き起こしてきましたが、水資源も例外ではありません。

人口増加や地球温暖化によって水不足の状態が悪化してきた地域では、

- 家庭または村レベルでの対立

- 不十分な水関係のインフラ設備をめぐるデモ活動

- 国同士での川やダムなどの水資源をめぐる対立

が発生しています。

例えばシリアでは、2006年後半から3年にわたり、史上最悪と評されるほどの干ばつを記録しました。

これにより、農村地区に住んでいた150万人近くの住民を都市近郊の地域へと移住に追い込まれるだけでなく、食料価格の高騰や子どもの病気の増加など社会情勢の悪化を招きました。

シリアは2011年より内戦がおこっていますが、干ばつによる水不足は内戦を引き起こす大きな要因であると研究者は語っています。

病気の蔓延

水不足は子どもの病気を蔓延させ、死亡率を引き上げる危険性もあります。

人間が生存していくには飲み水としての淡水が必要です。しかし、水不足によって清潔で安全な水を入手することが困難になると、土や砂、家畜の糞尿が混じった不衛生な水を飲まざるを得ません。

当然そのような水には細菌やミジンコが発生し、下痢や寄生虫による病気、慢性的な結膜炎を引き起こします。

ユニセフの報告によると、こういった不衛生な水を摂取している地域では、子どもの4.6人に1人が命を落とし、下痢は死亡原因の約15%にものぼるとのことです。

子どもへの教育と女性の社会進出機会の損失

人が居住する周辺に井戸や湖などの淡水資源がなければ、遠く離れた場所へ水汲みに行かなければいけません。

水汲みは多くの場合、子どもや女性の仕事とされており、学校に行く時間さえないような事例もあります。教育を受けられない子どもたちは大人になっても、十分な賃金をもらえる仕事に就くことができないため、社会進出する機会を損失します。

作物の不足

水不足の影響は水道が引かれていないような発展途上国にて顕著ではありますが、一部では先進国でも影響が見られます。

アメリカでは作物の大量生産を行っており、そのほとんどが灌漑農業(※)によってまかなわれています。また、灌漑農業を地下水に依存している事例は多く、地下水が枯渇することは作物の不足を引き起こします。

また、大量に生産されるトウモロコシなどの作物は家畜のえさとして利用されることも多いため、灌漑農業への水不足は食用肉の生産量低下にもつながります。

続いては、日本で考えられる水不足の影響を見ていきましょう。

※灌漑農業(かんがいのうぎょう)とは、農作物の生育に必要な水を外部から人工的に供給する農業のこと

日本で起こっている水不足の現状と影響

日本は水道や下水道などの水関係インフラ設備が整っているため、一般的に水不足に陥るケースは少ないものの、海外の作物不振の影響を強く受けることが予測されています。

日本で販売されている安価な食品は、海外から輸入してきているものが多くを占めます。そのため、海外で水不足が発生し作物不振に陥ると、日本への輸入量の減少や販売価格の高騰などは逃れることができません。

実際過去には、アメリカの大豆が不作だった年に輸出規制が行われ、日本でのアメリカ産大豆の価格が3倍にまで上昇した事例もあります。

地球全体の水の量が足りていない?

ここまで水不足の概要についてみてきました。次は水不足の原因を確認しますが、その前に知っておくべきことがあります。

日本の水文学者、沖大幹は著書「水危機 ほんとうの話」にて、水不足で困っている地域があれど、地球全体の水の量が人類の需要量を越えているわけではないと指摘しています。

ここでは、地球上における水の供給量と人類の需要量の関係、また水独自の特徴などから、水不足の本質的な理由について紹介していきます。

そもそも地球全体の淡水の量はどれくらい?

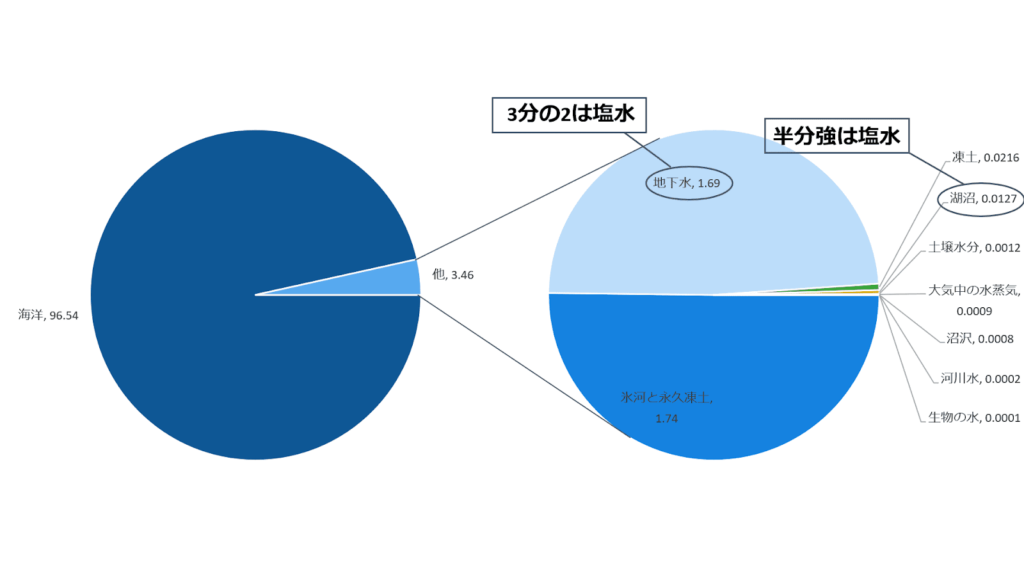

まずは地球全体でどこにどの程度の水があるのかを見ていきましょう。内訳は以下の通りです。

- 海洋 約96%

- 氷河・氷床や積雪など 約1.74%

- 地下水 約1.69%(3分の2は海洋下にある塩水)

- 個体の水として蓄えられている永久凍土 約0.02%

- 湖 約0.013%(半分強は淡水湖、半分弱が塩水湖)

- その他(土壌水分や河川水など) 全体の割合としてみると極小

グラフを見ても分かる通り、地球上の水のうち、海水と海洋下にたまっている地下水、そして塩水湖の水、合わせて約97.5%を除いた約2.5%が淡水となります。(※地球上の97.5%が「海水」と言われる場合もあるが、正確には「塩水」)

また、この2.5%の淡水資源のうち、淡水の湖や河川など人間が容易に入手できるものに限ると、その割合は0.01%にまで小さくなります。

人間が地球上で利用できる淡水の割合は、確かに小さいかもしれません。しかし、雨などの自然の循環によって淡水資源は供給されます。つまり、人間の淡水需要量が、自然による供給量を過度に超えなければ、水不足は起こりえません。

では次に、1年の間で雨によってどれだけの淡水が地球に供給されるのか、人間の年間水需要量とともに見ていきましょう。

淡水は雨によってまかなわれる再生資源

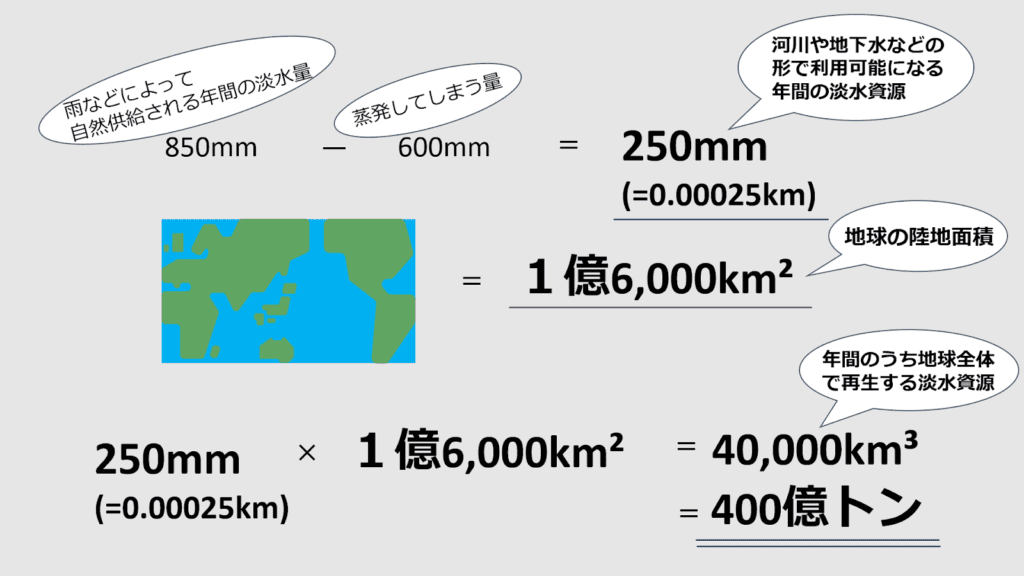

地球全体での平均降水量は年間約850mmで、このうち600mm程度が蒸発し、残りの250mm程度が河川や地下水の形で利用可能な淡水資源となります。

地球上の陸地面積は約1億6,000km²なので、利用可能な水資源量は年間40,000km³、つまり年間約400億トンにまで上ります。2

一方、経済協力開発機構(OECD)の「OECD Environmental Outlook to 2050(2012)」によると、2050年の水需要は年間約5,000km³、つまり年間約50億トンになる予測です。3

これから分かるように、今後水需要が拡大していくことを考慮しても、自然の循環による淡水の供給量は、人間の需要量を上回っていることになります。

ではなぜ水不足は起こるのでしょうか。それは、以下のような水独自の特徴と人為的な要因が関係しています。

- 地域ごとの気候によって、淡水資源の供給量が違う

- 時期によって水の供給量が変化する

- 地域での使用量が、循環による供給量を超えてしまう

具体的に見ていきましょう。

地域ごとの気候によって、淡水資源の供給量が違う

地球全体を平均的に見ると、供給される淡水資源は人間の需要量を超えていました。

しかし、内訳をみると東南アジアのような熱帯雨林気候の国では、比較的多雨な傾向にある反面、エジプトをはじめとする乾燥地帯の国では雨がほとんど降らず土地も砂漠化を起こしています。

このように地球全体では水の供給量が十分であっても、地域ごとに水の供給量は異なるため水不足が生じてしまうのです。

時期によって水の供給量が変化する

温帯のように定期的に雨が降る地域であっても、1年を通して雨がたくさん降る時期や、反対に雨が少ない時期が存在します。

例えば、日本でも梅雨時期にはたくさん雨が降り、11月ころには乾燥して雨の日は少なくなります。

普段は十分な水の供給がある地域であっても、雨が降らない日が続くと一時的に水不足に陥るケースもあるでしょう。

循環による供給量が超えてしまう

また、潤沢に淡水資源のある地域でも、自然の循環による淡水の供給量を超えてしまうほど農業用水や工業用水に利用すると、当然その地域は水不足に陥ります。

水は時期によって供給量が変化するため、人間が利用可能な量を見誤ると、淡水資源はあっという間に枯渇し、水不足が発生してしまうのです。

水不足の原因にはこれらのような本質的な要因が関わっています。それでは次に、より具体的な水不足の原因を見ていきましょう。

水不足問題の原因

水不足が問題となっている背景には3つの原因が挙げられます。

世界的な人口増加に伴う、食物の大量生産

1つ目が、世界の人口増加に伴って食物を大量に生産することが挙げられます。

世界の人口は増え続けている

日本のような先進国では、出生率低下に伴う少子高齢化が問題視されていますが、世界的に見ると人口は年々増加し続けています。これを人口問題と呼びます。

当然人口が増加していくにつれて、必要な食料(作物)も増加していきます。

食料需給のバランスを支え、人口の増加を実現した背景には、灌漑農業による作物の大量生産があります。

農業の初期のころは水の供給を雨水だけに頼っていましたが、人工的な用水路やため池、地下水を利用することで、作物の生産力を飛躍的に向上させたのです。

農林水産省が発表している資料によると、世界の灌漑耕地の面積は全耕地面積の約18%に当たり、世界の食糧生産量の約4割を生産しているといわれています。4

これにより大量生産が可能になった反面、灌漑農業による大量の地下水の使用により、世界中で地下水の水位低下や枯渇が懸念されています。

具体的な影響の例として、アメリカのオガララ帯水層の枯渇が挙げられます。

人口不足による水不足事例|アメリカ オガララ帯水層

近年、アメリカのオガララ帯水層の枯渇が世界的に問題になっています。

オガララ帯水層は、北アメリカの大穀倉地帯の地下に分布する浅層地下水帯で、日本の国土面積を超える広さを持っているのが特徴です。

この帯水層と同じ場所に位置しているカンザス州では、2億5,000トンもの穀物生産量をほこり、その3分の1が肉牛の生産に使用されています。

この大規模な穀物生産は、オガララ帯水層からの膨大な地下水によって実現していますが、

もともと地表から100m地点にあった帯水層もこの50年間で60m下がり、残り30mしかないとされています。また、早ければあと10年、遅くとも50年~70年でこの地下水はなくなると推定されているのです。

気候変動による異常気象

近年、世界的に地球温暖化が問題視されています。そして、地球温暖化の影響により、各地で干ばつや熱波などの異常気象が発生するようになりました。

こうした異常気象は水不足も引き起こし、最近になって深刻度を増しています。

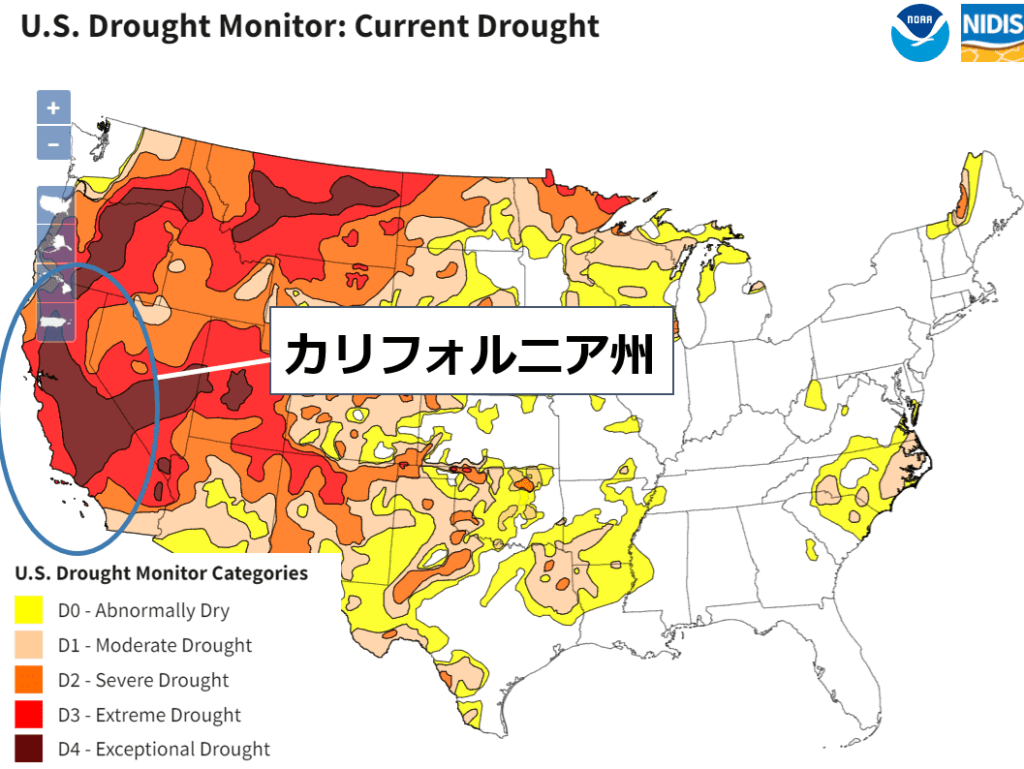

気候変動による水不足事例アメリカ カリフォルニア州

例えば、アメリカカリフォルニア州では2017~2021年の4年間で、過去最悪の干ばつに見舞われています。

米国海洋大気庁などが発表している「米国干ばつモニター」のデータによると、2021年7月6日時点で、カリフォルニア州の面積の8割以上で、干ばつの度合いが、5段階中2番目に深刻な「極度の干ばつ」(52.12%)、もしくは、最も深刻な「類のない干ばつ」(33.32%)となっています。※参考

また、熱波による猛暑も重なり貯水池は干上がり、山火事が発生しやすい事態に発展しているのです。

急激な都市化や財政難に伴うインフラ整備の不足

3つ目が、急激な都市化やインフラ整備不足が挙げられます。

急激な都市化による影響

急激な都市開発に伴う人口増加も問題です。

淡水は循環資源ではあるものの、供給量を越えて人間が使用してしまうと枯渇してしまいます。特に狭い土地へ人口が集中してしまうと、その地域の淡水資源のみで必要な量を供給するのは難しく、遠く離れた水源から運んでくる必要があります。

また、高い人口密度から発生する下水などの排水によって、周辺の水環境は悪化し、都市部での水不足を加速させます。

財政難に伴うインフラ整備の不足

戦術したインドのような都市部での人口増加による水不足は、インフラ設備を導入すれば解決することがほとんどです。

また、乾燥地帯などの水が手に入りにくい地域の場合でも、遠く離れた水源地まで水道を引いたり、海水を淡水化するようなインフラ設備を導入することで水不足を解決できます。

しかし、こういったインフラ整備は導入コストや維持コストが高いため、資金が潤沢にある政府や自治体を除いて、導入するハードルは高くなります。

結果的に財政難に苦しんでいる場合、インフラ設備の導入は後回しになり、いつまでたっても水不足が解決しないという悪循環に陥るケースもあります。

水不足問題を解決するには直接水を運べばいい?

これらの原因を受けて、「直接水を運んであげれば水不足が解消されるのでは?」という案が思い浮かぶかもしれません。

水道を引くのが資金的に厳しいのであれば、淡水資源が十分にある地域から直接運んであげれば、根本的な解決にならずとも応急処置として機能するのではという考え方です。

しかし、これも水独自の特徴によって難点を含んでいます。

【安い・重い・かさばる】水独自の特徴

大量の水を輸送するには水独自の「安い・重い・かさばる」という特徴が大きな欠点になります。というのも、水を大量に輸出できるほどの地域では、水自体の値段が安価です。

そのため、輸出するために貯蔵したり、運送するコストのほうが水自体の値段よりも大きく上回ってしまうのです。

作物のように軽く、かさばらないわけでもないので、大量に運ぶことができません。また、金や銀などの鉱石のように高価なわけでもないので、少ない量で利益を出せるわけでもありません。

こうした点から、ビジネスとして成立させることが難しく、長期的な視点では採算度外視となるため、積極的に取り組む企業が少ない現状があります。

そのため、水道などを引くなど、水関係のインフラ設備を整えることが最も効率的であるのです。しかし、これも多額の初期投資が必要になるという、当初の問題に戻ってきてしまいます。

紹介してきたように、「水不足」という問題にしても発生する原因は様々で、水独自の特徴や政府や自治体の財政状況などが複雑に絡み合っているため、なかなか解決の糸口がみつからないのです。

水不足解決のための技術開発

とはいえ、水不足の解決に向けた技術開発も進んでいます。

以下では水不足を解決する手法として注目を集めている「海水淡水化」と「人工降雨」について紹介します。

海水淡水化

海水淡水化とは、その名の通り海水から塩分を取り除き淡水にする技術のことです。

日本や中国などで開発が進んでおり、乾燥地帯の沿岸部に加えて、内陸の帯水層や河川などの汽水(わずかに塩分含んだ水)を飲料用や、農業・工業用水に使用するためにも導入されています。

一方で、塩分を取り除いた後の排水「ブライン」について、懸念点も残っています。

ブラインには淡水を生み出す過程で、海水から取り除かれた塩分が含まれており、塩分濃度が非常に高いのが特徴です。

この濃縮塩水であるブラインを海洋に排出した場合、排出場所での塩分濃度を上昇させ、海中の酸素濃度が低下する危険性があります。

このような酸素濃度が低下した環境では、魚などの水生生物は生きていくのが困難なため、海洋生態系への悪影響が問題視されているのです。

今後はブラインに関する課題をどのように解決していくかが、海水淡水化を普及していくうえで重要になります。

人工降雨

人工降雨とは、人工的に雲から雨を降らせる気象制御の一つです。言葉だけ聞くと、何もないところから雨雲を出現させて、雨を降らせるような印象を受けますが、正確には既に浮かんでいる雨雲を活発化させて、降水量を制御するのが正しい見方です。

中国では1960年代から積極的に導入され、2025年までに国土の約57%で人工降雨を可能にする計画が立てられています。

しかし、この技術も海水淡水化と同様、懸念点が残っています。人工降雨はまだ発達しきっていない雨雲に対して作用し、無理やり降水量を操作する技術であり、これは「どこかで降るはずだった雨を奪う」ことにつながります。

人工降雨自体は世界各地で実施されているものの、中国のように大規模な取り組みによる影響はまだまだ未知数です。

そのため、周辺国の雨量に悪影響を及ぼすのではないかと指摘される一方で、人工的な影響を与えるのは短時間で限定的なため問題はないとの反論も寄せられています。

このように、世界各地で水不足を解決するための研究開発が行われています。

では次に水不足を解決するために行われている、世界の取り組みを見ていきましょう。

水不足解決に向けた世界の取り組み

水不足解決に取り組む世界的な機関は多数存在します。

- 国連水と衛生に関する諮問委員会(UNSGAB:United Nations Secretary-Generals’ Advisory Board on Water & Sanitation)

- 国連持続可能な開発委員会(CSD:United Nations Commission on Sustainable Development)

- 世界水フォーラム(World Water Forum)

- 国際水文学計画(IHP:International Hydrological Programme)

- アジア・太平洋水サミット(Asia-Pacific Water Summit)

- アジア河川流域機関ネットワーク(NARBO:Network of Asian River Basin Organizations)

- 国連世界水アセスメント計画(WWAP:World Water Assessment Programme)

ここでは国連世界水アセスメント計画をピックアップして、水不足に対してどのような取り組みを行っているのかを紹介していきます。

国連世界水アセスメント計画(WWAP:World Water Assessment Programme)

国連世界水アセスメント計画(WWAP)は、1992年の「国連環境開発会議(地球サミット,UNCED:United Nations Conference on Environment,Earth Summit)」にて合意されたアジェンダ21(※)の淡水に関する目標の進展把握と、2000年の第2回世界水フォーラムで採択された世界水ビジョンの提言実施状況の観測を行うために、日本政府の支援によって活動が開始されました。

※アジェンダ21とは:1992年の国連環境開発会議で採択された21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国および関係国際機関が実行すべき行動計画

活動開始から徐々に発展を遂げ、現在では国連システムにおける水に関する最重要なプログラムと位置付けられるようになっています。

主な活動内容は、

- 世界水発展報告書の定期的作成(3年ごと)並びに要請に基づく各国政府への助言

- 水情報ネットワークおよび水ポータルの構築

- 各国政府および国連機関の能力開発

- 水紛争解決プログラムの推進

の4つで構成されています。

水不足への取り組みは、世界水発展報告書のデータを根拠に行っていることも少なくありません。

実際、環境省や国土交通省など、日本の公的機関の資料でも、信憑性のあるデータや統計として世界水発展報告書から引用される場合もあります。

世界水発展報告書のような水不足に関して信憑性のある情報を公表していることは、政府や自治体、企業が連携して問題を解決していくためにも不可欠といえます。

水不足解決に向けた日本の対策

日本でも水不足の解決に取り組む団体がいくつか存在しており、日本水フォーラムもその一つです。

日本水フォーラムは2003年に開催された「第3回世界水フォーラム」をきっかけに、翌年2004年に設立された団体になります。

地球上のすべての人々が、水の恩恵と価値を最大限に享受できることを目的に、国内外問わず、国連機関・国際機関、諸外国の政府・自治体、民間企業、研究者やNGOなどとともに、水問題解決に取り組んでいます。

日本水フォーラム公式サイト

以下では、日本水フォーラムが行っている活動の一つでもあるJWFファンドについて紹介します。

【水不足への金銭的支援を行う】JWFファンド

JWFファンドは日本水フォーラムによって2005年に設立され、独自に運営される助成基金です。

発展途上国の水問題を、草の根レベルで解決するということを目標に、現地の団体に支援を行っています。

毎年度、支援を行うプロジェクトの公募を行い、採択されたプロジェクトに対して1,000USドルを上限に資金援助を行っています。また、2021年から支援金額が上昇し、1,500USドルまでを上限としています。

公式サイトによると、2005年から2021年5月までで184件のプロジェクトを支援し、総受益者数は250,000人を越えたと記載されています。

支援は日本水フォーラムの会員からの会費や、一般の方からの寄付金によって賄われているため、興味を持たれた方は、寄付を行ってみてはいかがでしょうか。

水不足解決に向けた企業の取り組み

世界的な水不足問題を解決するためには、政府や自治体、団体だけでなく、企業の取り組みも欠かせません。

以下では、水不足解決に取り組むアメリカ企業、ジャニッキ・バイオエナジーについて紹介します。

【排せつ物から安全な水を】ジャニッキ・バイオエナジー

2015年、アメリカのシアトルに本社を構えるエンジニアリング会社「ジャニッキ・バイオエナジー」は、人間の排せつ物から水と電力を生み出す装置「オムニプロセッサー」を開発したと報じられました。

この装置では1,000度の超高温で排せつ物を加熱して水分を除去し、安全のための処理を施します。その後、乾燥させた排せつ物を燃やした熱で発電し、この電力を使用して水を抽出する仕組みです。

このプロジェクトはマイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏の慈善団体からの支援をうけて手掛けられており、ゲイツ氏は、

次世代の処理場は私が見たものよりもっと先進的で、10万人の排泄物から1日当たり8万6,000リットルの飲用可能水と250キロワットの電力を生成できる

CNN

と語っています。

世界的な資産家でもあるゲイツ氏が、このような取り組みを支援することは世界の水不足問題を解決するためにも非常に重要な意味を持つといえるでしょう。

水不足の解消に向けて私たちにできること

水不足を解決するには、最先端の技術や多額の設備投資が必要なため、私たちにできることは多くありません。

しかし、今後水不足に陥った場合、もしくは陥りそうになった場合に、役立つであろうことを紹介していきます。

水不足に対して私たちにできることは、もっと「水」に対する理解を深めることです。

例えば、自分たちが普段使っている水が他国ではどの程度の値段なのか、自分たちが摂取している水の水源地はいったいどこなのか、またどうやって運ばれているのか、などが挙げられます。

こういった水に関する知識を蓄えていることで、安心で安全な水を供給するのにどれだけのコストが必要なのか、またそれに携わる人たちがどれだけの労力がかかっているのかを理解できるようになります。

水は安い方がいい、できれば無料がいい、という世論が大勢が占めるなら水分野への投資は限られ、結果として安定して供給する体制は維持できなくなっていくでしょう。

生活に安息をもたらす水に対して、改めてその価値を再認識することが、私たちにできる水不足への対策でもあります。

水不足・水問題に関するよくある質問

ここでは、水不足・水問題に関するよくある質問に回答します。

なぜ水は地球にたくさんあるのに水不足になるの?

地球上の水の約97%は海水で、私たちが利用できる淡水はわずか2.5%しかありません。そのうちの多くも氷河や地下に存在しており、実際に生活や農業で使える水はごく一部です。

さらに、人口増加や都市化、農業用水の大量使用、気候変動による干ばつなどが重なり、水需要が供給を上回る地域が増えています。

水資源の不均等分布も原因の一つで、例えばアフリカや中東では慢性的な水不足に悩まされています。表面的には水が豊富に見えても、実際には限られた淡水資源を多くの人が奪い合っているのが現実なのです。

日本でも水不足は起きているの?

日本は降水量が比較的多い国ですが、水不足が全くないわけではありません。特に夏場に少雨が続いた場合や、台風が少なかった年などには、ダムの貯水量が減少し、地域によっては節水制限が実施されることもあります。

また、都市化によって森林や湿地が減少し、雨水が地下水として蓄えられにくくなる問題も発生しています。農業・工業・家庭での水使用量も多く、効率的な水利用が求められています。

日本は水資源の管理が進んでいる国ですが、気候変動や災害の影響を受けやすいため、決して油断はできません。

水不足が進むとどんな影響があるの?

水不足は私たちの生活や社会に深刻な影響を与えます。まず、飲み水や衛生環境が確保できなくなり、健康被害や感染症の拡大につながるリスクがあります。

農業用水が不足すれば作物の収穫量が減少し、食料価格の高騰や飢餓を引き起こす可能性もあります。さらに、工業生産に必要な水が足りなくなることで経済活動にも影響が及びます。

国や地域によっては水資源を巡る争いや難民の発生など、安全保障上の問題にも発展しかねません。水は限られた資源であり、日常の使い方を見直すことが将来を守る第一歩です。

水不足とSDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」の関係

SDGsとは2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17個の目標とそれぞれを達成するための具体的な指標である169のターゲットで構成されており、全ての国連加盟国が賛同し、SDGsの達成に取り組んでいます。

水不足を解決することは、SDGsの様々な目標の達成に関係しますが、その中でも最も関係が深いSDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」について紹介していきます。

SDGs目標6では、

- 安価な水をすべての人々が手に入れられるような環境の構築

- 下水設備や汚水などの衛生面の整備

- 山地や森林での水に関連する生態系の保護

など、水に関連する様々な問題を解決することを目標としてます。

当然、世界中で問題視されている水不足の問題を解決することも視野に入っており、海水淡水化などが目標実現のターゲットに組み込まれています。

水不足を解決することによって2030年までのSDGsの目標達成にもつながっていくのです。

まとめ

蛇口をひねることで簡単に安全な水が手に入る日本では、水不足の問題を実感しにくいかもしれません。

しかし、確かに世界中で水不足の問題は起こっており、私たちの生活に関わってくる重要な事柄です。

世界で起こっている水不足を解決すために私たちにできることは多くありません。しかし、水に関する理解を深めることで、安全な水の価値を再認識し、水関連への投資に対する重要性を再確認してはいかがでしょうか。

参考文献

1,農林水産省 令和2年度 食料自給率について

2,気候変動と世界の水資源、日本の水資源 沖大幹

3,経済協力開発機構(OECD) OECD Environmental Outlook to 2050(2012)

4,農林水産省 世界の水資源と農業用水を巡る課題の解決に向けて

5.参考文献沖大幹(2012)『水危機 ほんとうの話』新潮選書

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!