皆さんは、動植物の映像を観て、「わあ、綺麗!」「すごい!」などと感じたことはありませんか。姿形の美しさや不思議さばかりでなく、その生きる知恵に感動することすらあります。生き物自身は、その美しさを誇ったり、毎日の活動に飽きたりすることはせずに、ひたすら営みを繰り返します。その命の営みのメカニズムを私たちは生活のどんなところに生かせているのか、もっと学べる点はないのかなどを、一緒にみていきましょう。

目次

バイオミメティクスとは?簡単に解説

バイオミメティクスとは、日本語では「生物模倣」「生物模倣技術」と訳され、生き物の形や機能、行動や生産の仕組みを研究して、新しい技術開発やものづくりに生かす科学技術を意味します。

歴史は「空を飛びたい!」から

バイオミメティクスという用語は、1950年代にアメリカの神経生理学者オットー・シュミットによって初めて使われましたが、生物を模倣した装置や技術は、かなり以前から研究・開発されてきました。

例えば、「空を飛びたい!」と考えた人々は、鳥の翼を真似ることから始めました。

レオナルド・ダ・ヴィンチは設計図をかき、ケイリー ※ は「滑空」に注目し、リリエンタール ※ はグライダーを作りました。そしてライト兄弟はついに有人飛行を成功させました。

バイオミメティクスは古くて新しいのです。

続いて、バイオミメティクスと似た言葉との違いについて確認しましょう。

バイオミメティクスとバイオテクノロジーの違い

バイオテクノロジーは、生物の働きを「利用」します。作物の品種改良のために交配をしたり、遺伝子操作をして新種を作ったりする技術です。

バイオテクノロジーは生物に直接働きかけ「利用」する点で、「模倣」して再現しようとするバイオミメティクスと大きく異なります。

バイオミミクリーとバイオミメティクス

バイオミミクリーという言葉は、1997年にアメリカの自然科学ライター、ジャニン・ベニュスによって提唱されました。ベニュスは、バイオミミクリーをバイオミメティクスの成果を認めて基盤としつつ、それを環境や生態の保全に拡張した概念として提唱しました。

基盤は同じでも、発展方向に違いが見られます。

バイオミメティクスが技術の開発に重きを置く傾向から、製品の改良や新製品の開発など商業的な方面と結びつきやすく、バイオミミクリーは、現在の環境問題を背景にその解決や教育に重きを置いているという点です。

とはいえ、ミミクリー(mimicry)もミメティクスと同様「模倣」を意味します。そのため、どちらも生体工学を主な研究領域とし、同義語として扱われる場合もあります。

バイオミメティクスの例一覧

基本的な内容を把握したところで、次はバイオミメティクスの事例をみていきましょう。

身近な例

まずは、私たちの身近に存在する例を紹介します。

ハニカム構造:軽くて丈夫なサッカーゴールネットや段ボール紙

ハニカム構造は、身近なサッカーゴールネット、段ボール紙のほか、建築材料として幅広く利用されています。

ハニカムとは、英語の「Honeycomb:ハチの巣」のことで、ハニカム構造とは、正六角形または正六角柱を隙間なく並べた構造のことです。

周囲が同じ長さで隙間なく並べた図形のうち、もっとも面積が大きくなるのは正六角形です。そして衝撃を吸収しやすく、断熱効果も持ち、軽いという長所を持っています。

ハニカム構造の1番の「先生」はハチです。ハチは、ハニカム構造の丈夫な巣をつくり、たくさんの蜜をため込んでいます。自然界には他にも、昆虫の複眼やカメの甲羅など、ハニカム構造を持つものが多数存在します。

ロータス効果:超撥水の繊維

ロータスとは、植物の「Lotus:蓮」のことです。ハスの葉の表面にはナノ※レベルのデコボコがあり、水の表面張力(互いに引っ張りあって小さくまとまろうという性質)を高めて弾き、その水滴は葉の汚れを巻き込んで転がり落ちていきます。その結果、ハスは常に葉をきれいに保って光合成をしやすくしているのです。

このような超撥水性とセルフクリーニング効果を生む仕組みをロータス効果と言います。

ロータス効果は、防寒着・作業着などの衣類やヨーグルトのふた、調理器具などに応用され、素材の耐久性を高めることから建築塗料としても利用されています。

卵のシェル構造:電球・車のフロントガラスへ

もう1つ身近な例をご紹介します。

卵の殻は薄いのに、少し力を入れないと私たちには割れません。これは、卵のカーブにより1箇所にかかる力を分散しているためです。これをシェル構造と言います。内側の薄い膜は割れた時の衝撃を和らげています。

しかし、今まさに孵化しようとするヒナは、小さなくちばしで中からつついて割ることができます。中からは弱い力で割ることができるのです。

このシェル構造は、車などのフロントガラスに応用されています。

事故のとき、外からの衝撃から中の人を守り、閉じ込められた時はガラスを割って外に出られるよう開発されました。

豆電球もシェル構造になっています。中は空気を抜いてあるので、大気圧をまともに受けて割れないよう、シェル構造にしています。

他にもドーム型建築物や飛行機などの乗り物に利用されています。

面白い例

続いては、バイオミメティクスの面白い例を紹介します。

ヘッピリ虫:おならはロケット発射と同じ

通称ヘッピリ虫(ヘコキ虫)と呼ばれる「ミイデラゴミムシ」という昆虫がいます。この昆虫に触れると、火傷をするほど熱いガスをおしりから発射します。

体の中に2つのタンクを持ち、それぞれに貯蔵している物質を反応室に送って瞬時に爆発させ、おしりから噴射しているのです。

驚いたことに、これは最先端の液体ロケット燃料と仕組みは同じです。ミイデラゴミムシは何万年もまえからこのシステムを持ち、敵の攻撃から身を守って生き抜いてきたのです。

複数の生き物から:競技用カヌー

最後に「面白い」というより「すごい」といえる、複数の生き物をお手本にした事例をご紹介します。

左上のカヌーは、東京オリンピックでの実用化を目指して開発された競技用のものです。

まず船体の先頭。新幹線にも使われたカワセミのくちばしの形を取り入れ、水の抵抗を減らし、加速しやすくしています。

側面は、サメの肌の溝を真似ています。この溝で船体周囲にできる渦の抵抗を少なくしているのです。競泳用の水着に応用されたこともありました。

船尾はカモノハシのくちばしの形を取り入れています。カモノハシがこのくちばしを使って獲物を捕食する動きは、左右になめらかで素早く、カヌーの回転に適しています。

ここで紹介したもの以外にも、まだたくさんの事例があります。草花が好きな方も魚に興味のある方も、それぞれの方面でたくさんの生きる「お手本」を見つけることができるでしょう。

次章では、メリット・デメリットを整理します。そしてどう生かしていけばよいかを考えていきましょう。

バイオミメティクスのメリット

自然界は多様性の宝庫、事例は枚挙にいとまありません。メリットもいくつもありますが、まず「省エネを学べる」ことが挙げられます。

生き物の省エネを学べる

年齢などによって異なりますが、人間の1日の消費エネルギーは約1,500キロカロリーです。90歳まで生きると仮定した場合、総エネルギーは約5,000万キロカロリー近くになります。ただ生きているわけではなく「冷暖房を使う」「自動車を使う」など、様々な場面でエネルギーを消費しています。工業製品をつくるのにも、農林水産業でもたくさんのエネルギーが必要です。

対して自然界の生き物が使うエネルギーは、人間に比べてわずかです。また、命を落とした後も、他の生物の肥料になるなどして、生態系全体の省エネに貢献しています。

バイオミメティクスで省エネを学べることは研究上ばかりでなく、生活に取り入れられれば、エネルギー問題に頭をかかえる現代の私たちにも大きなメリットになると言えるでしょう。

例えば、上の画像のイーストゲートセンター(1996年ジンバブエに建設された複合商業施設)は、風をうまく取り込むアリ塚システムを取り入れ、冷却装置のコストが従来の10%になったとのことです。

生き物の環境適応能力を学べる

地球上に生命が誕生したのは、およそ38億年前と言われています。長い歴史の中で大きな環境の変化もあったでしょう。その間に淘汰された種もあり、生き残った種もあります。

生き残れたということは、環境の変化にもうまく合わせてこられたということです。人間のように環境の方を変えようとするのではなく、自らの機能や仕組みを発達させてきた結果と言えます。

その見事な環境適応能力を研究し、活用することができれば、地球環境を守る事にもつながるでしょう。

バイオミメティクスのデメリット・課題

バイオミメティクスは新しい研究領域で発展途上である分野です。未熟さ故のデメリットもあるのでみていきましょう。

製品づくりにおけるデメリット

元々日本は、自然を敬う感情が豊かな国です。日本におけるバイオミメティクスの個々の技術には目を見張るものがあります。

しかしそれを製品にするために、材料・資源やエネルギーを使い、多量の二酸化炭素を排出してきました。その結果が環境汚染・地球温暖化などにつながってしまったことは否めません。

これは、バイオミメティクスの理念や製品そのもののデメリットではなく、産業や生活との結びつき方の問題点と言えます。

ネットワーク構築の遅れ

日本では、技術・製品は世界的に優れているものの、企業の独自開発にとどまり、ネットワークづくりは遅れています。

バイオミメティクス先進国のドイツやフランスでは、すでに産学官の連携戦略ができ、研究や製品を評価する指標の標準化も進んでいます。

また、生き物を学ぶためには、精度の高い観察器具が必要です。研究成果の応用範囲の広さを考えれば、データベースの構築が急がれます。消費者が製品としての価値を正しく認識できる標準指標も必要でしょう。

これらの現在見られるデメリットは、バイオミメティクスの今後の大きな可能性を示唆する「課題」でもあります。それを表すように、世界から遅れをとっている日本でも、最近になって研究団体や推進会議によるネットワーク化が始まるなど、バイオミメティクスにまた注目が集まるようになっています。次ではその理由を探ってみましょう。

バイオミメティクスが再び注目を集めている理由

まずどれほど注目を集めているのかを見ていきましょう。

下のグラフは、学術誌などに出されたバイオミメティクスに関する関連論文数・引用数をまとめたものです。近年急速に増えていることが分かります。

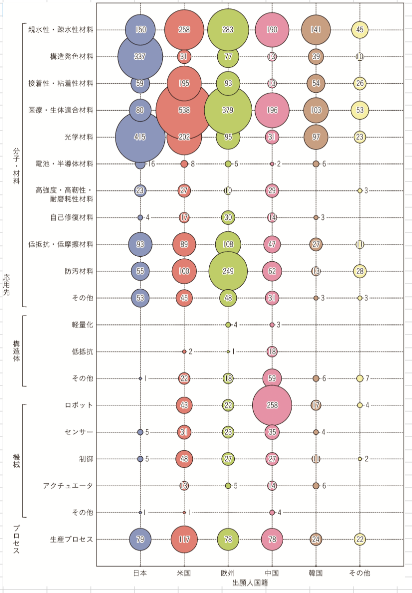

また次の図は、バイオミメティクスに関する特許出願を領域別に集計したグラフです。バイオミメティクスの研究開発が、分子・材料領域を中心に盛んになってきていることが分かります。

研究が盛んになっている背景には次のような理由があると考えられます。

期待される地球環境問題解決

先述したように、私達人間は、産業革命以降大きな経済発展を遂げましたが、その結果様々な環境問題を発生させてしまいました。この状況を改善することは最早、世界共通の喫緊の課題です。

省エネ能力や環境適応能力をはじめ、数十億年もの生き物の歴史の中には、問題解決のヒントがたくさん隠されています。生き物から学ぶことの大切さに気づき、バイオミメティクスに寄せる期待が大きくなっているのです。

バイオミメティクスの経済効果

バイオミメティクスが経済に及ぼす効果に関する結果はまだ詳しく出ていません。しかし、地球環境問題の解決は産業界にとっても急務であるため、多くの企業が名乗りをあげ、すでに研究を進めています。

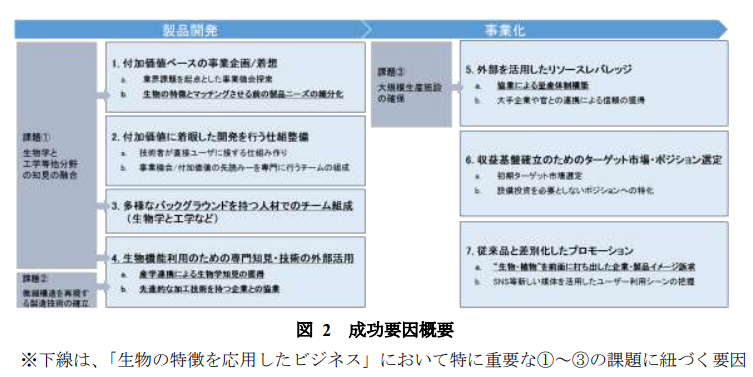

環境省は、環境ビジネスに関する報告書の中で「生物の特徴を応用したビジネス」の成功についてまとめています。成功要因の概要は下の表のようにまとめられています。

環境省は、成功要因の分析を2つの段階に分け、

- 製品開発段階:生物学と工学など他の分野との融合と生物の微細構造を再現するための製造技術の確立

- 事業化段階:量産化するための大規模な生産施設の確保

を重点として挙げています。

企業側としては、消費者のイメージをアップし、投資増加につなげる点も重視しています。

研究手法の進展

そして、バイオミメティクス自体の手法も開発されています。

ナノテクノロジーの進展によって高性能の電子顕微鏡が普及し、生物を生きたまま観察したり、構造や営みをナノレベルで分析できたりするようになりました。その成果はまたナノテクノロジーに還元され、より微細な観察手法が進んでいます。生物学と工学の相互フィードバックが行われるようになったのです。

期待の集まるバイオミメティクスですが、最新の動向はどうなっているのでしょう。

バイオミメティクスの最新動向と今後

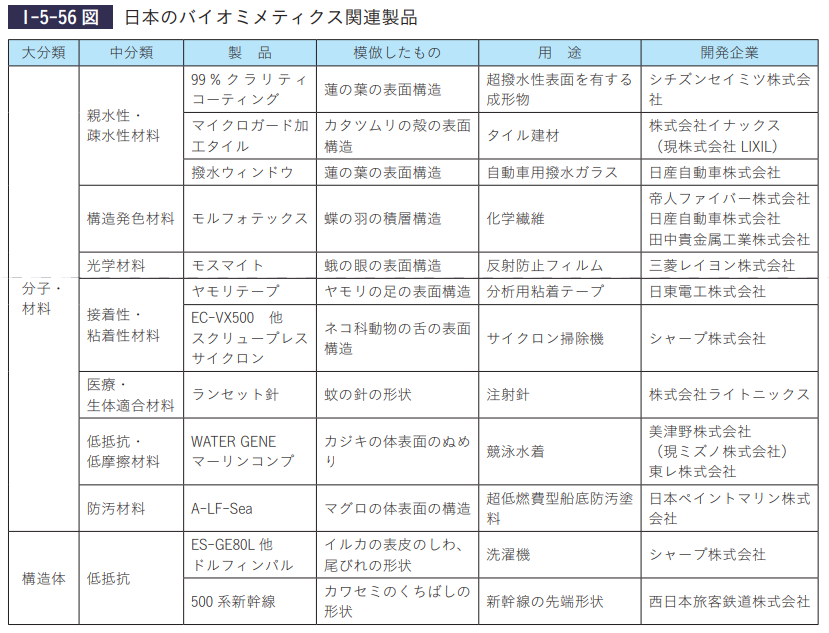

上記は、2015年のバイオミメティクス関連製品の動向をまとめたものです。

最近でも分子・材料分野での研究が多くなっていますが、その中でも「医療・生体適合材料:ランセット針」の蚊の針の形状を取り入れた注射針に注目してください。

蚊の針の形状ばかりでなく、振動する仕組みを模倣した痛みのほとんどない注射針の開発は、高齢化社会の医療や乳幼児の治療、感染症に悩む地域などで大いに活用されることでしょう。

イギリスの経済紙「エコノミスト」はその著作「2050年の世界」で次のように記述しています。

- 次なる科学のフロンティアは、化学でもなく物理学でもなく生物学にある。

- 生物学とナノ科学、情報科学、天文学などが結びつき、さまざまな発見と人類にとっての進歩をもたらす。

バイオミメティクスは、すでにフロンティアとしての歩みを始めています。

バイオミメティクスに関連した本

バイオミメティクスに関連した本には、初心者にも読みやすいものから、専門的な研究や事例が豊富なものまで幅広くあります。以下におすすめの書籍をいくつかご紹介します。

『バイオミメティクス―自然に学ぶ最先端技術』(大嶋泰介/講談社ブルーバックス)

バイオミメティクスの基本から応用事例までを、一般読者向けにわかりやすく解説した入門書です。ヤモリの足やハスの葉の撥水性など、自然界の仕組みがどのように製品化されているかを紹介しながら、科学の面白さや可能性を伝えてくれます。

技術的な背景にも触れつつも専門用語はかみ砕いて解説されており、文系の方や学生にも読みやすい構成です。身の回りにある技術を「自然模倣」という視点で見直すことで、日常に新たな発見を与えてくれる一冊です。

『生物に学ぶ新素材開発 バイオミメティクス最前線』(日本化学会編/化学同人)

より専門的な視点でバイオミメティクスを学びたい方におすすめなのが本書です。素材開発を中心に、生物の構造や機能を応用した最先端技術を多数紹介しており、大学や企業での研究成果をベースにした内容が充実しています。

ナノテクノロジー、医療分野、新素材の開発に携わる技術者や研究者にとって実践的なヒントが得られる一冊です。学術的でありながらも図や写真が多く、読み進めやすい構成になっています。研究者や大学院生に特に向いています。

『生き物に学ぶテクノロジー バイオミメティクスが未来を変える』(田中修/PHPサイエンス・ワールド新書)

本書は、中高生や一般の読者に向けて、バイオミメティクスの面白さを親しみやすく伝える新書です。生き物の優れた能力が、私たちの暮らしにどう活かされているのかを、豊富な事例とともに解説しています。

たとえば、カワセミのくちばしを模倣した新幹線のデザインや、サメ肌の構造から生まれた水着など、身近でインパクトのある話題が多く登場します。科学にあまり馴染みがない方でも楽しめる内容で、子どもと一緒に読むのにもおすすめです。

バイオミメティクスに関するよくある質問

バイオミメティクスは注目が高まる一方で、「どんな意味?」「実際にどんな例があるの?」といった疑問を持つ方も多い分野です。ここでは、バイオミメティクスに関してよくある質問を取り上げ、基本から応用までわかりやすく解説します。

日常生活でもバイオミメティクスって使われてるの?

実は身の回りにけっこうあります。たとえば「サメ肌素材」の水着は、サメの皮膚の細かい溝をマネして水の抵抗を減らしています。

ヤモリの足をヒントにした「ベタつかないのにしっかりくっつくテープ」や、ハスの葉のはっ水性から生まれた「汚れがつきにくい撥水スプレー・防汚コーティング」などもそうです。

私たちは意外と、生物の知恵を応用した道具に囲まれて暮らしています。

「おもしろい!」って思うバイオミメティクスの事例ってどんなの?

有名なのは新幹線です。トンネルに入るときの「ドン」という騒音を減らすため、カワセミのくちばしの形を取り入れた先頭車両になりました。

ほかには、フクロウの羽の形をマネしたファンの羽根があります。フクロウはほとんど音を立てずに飛べるので、その形状をヒントにして、静かで効率のいい送風ができるようになりました。

蝶の羽の色の出しかた(顔料ではなくナノレベルの構造色)を応用したフィルムや、シロアリの巣の換気システムをマネしたビルの自然空調もおもしろい例です。「自然って、もうとっくに解決してたんだ…」と感じるものばかりです。

医療の世界でも使われているの?

使われています。たとえば、蚊の針の形や動きをヒントにした「ほとんど痛くない注射針」があります。細くて、刺すときに振動するしくみまでマネすることで、痛みを感じにくくしています。

ほかにも、貝殻の何層にも重なった構造を参考にした人工骨の素材や、ヤモリの足のような「糊いらずの接着力」を生かした傷口をふさぐ医療用パッチなどもあります。今後は高齢者医療や子どもの治療、感染症対策でもどんどん役に立つと期待されています。

バイオミメティクスには弱点とか課題もある?

あります、いいことだけではありません。

まず、生き物のしくみを人間の技術で本当に再現しようとすると、かなり高度な加工技術や素材が必要になることがあります。つまり、お金も時間もかかります。

それから、生き物は「その環境だからうまくいく」という前提で進化しています。そのまま人間の世界に持ち込んでも、同じように動かないことがあります。さらに、見た目だけそれっぽいだけで、本当はあまり効果がない商品もゼロではありません。

これからは「ちゃんと科学的に効果があるのか」「持続的に社会に役立つのか」という視点がますます大事になります。

バイオミメティクスとSDGs

最後に、バイオミメティクスとSDGsの関係を確認しましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて、2015年に国連総会で採択された17の交際目標です。2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。

バイオミメティクスは、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」すなわち「レジリエントなインフラを構築し、だれもが参画できる持続可能な産業化を促進し、イノベーションを推進する」に1番深く関連します。

バイオミメティクスは生態系を維持する自然界の仕組みを研究します。まさに Sustanable:持続可能性そのものを学ぶ学問であり、産業技術です。多様な生物のもつ生き残り術を学び、他の科学と協力して持続可能なイノベーションをもたらしてくれることが大いに期待できそうです。また、目標9のターゲットには達成の方法として「情報通信技術へのアクセスを大幅に増やす」が挙げられています。これも生物学と工学、そして情報科学との結びつきが大切なことを示しています。

まとめ

事例、そしてメリット・デメリットや最新状況を解説し、新しいようで、以前から身近にあったバイオミメティクスについてお話ししてきました。私たちの暮らしに希望をもたらしてくれるような最近の動向や今後の見通しもまとめてきました。

自然を大切にし、自らを環境に合わせながら共存してきた生き物を、「すごいなぁ!」の気持ちだけで終わらせず、科学として追求し、技術革新に結びつけて豊かな暮らしをめざすバイオミメティクスです。

私たちの身近な生き物を見る目が、今までより少し探求的になりませんか。

「この仕組みは何の生き物がお手本なのかなぁ?」と、まだまだあるバイオミメティクスの事例を楽しんでください。きっと地球全体を大切にすることにつながります。

<参考資料・文献>

一般社団法人バイオミミクリー・ジャパン What is biomimicry? https://www.mext.go.jp/content/20200710-mxt_sigakujo-000008026_36.pdf(関西大学研究報告書)

植物から発見されたロータス効果!その生物模写技術(biomimetics)の原理と応用例・製品への使用例について詳しく解説

シェル構造の研究―強さの秘密から振動減衰まで 新宮清志

特許・意匠・商標の分野別出願動向 第 5 章(特許行政年次報告書 2015 年版)

バイオミメティクスを取り巻く課題(平坂雅男:日本知財学会誌)

バイオミメティクスの新展開(東レ経営研究所)

環境への取組をエンジンとした経済成長に向けて(環境省)

【2020×TOYO】“バイオミメティクス”で描く国産の未来型カヌー!その開発の最前線に迫る

自然と生態に学ぶバイオミミクリー:Janine M.Benyus(オーム社)

バイオミメティクスの本:下村政嗣(日刊工業新聞社)

マンボウ、空を飛ぶ:吉田万里子(講談社)

生き物たちが先生だ:針山孝彦(くもん出版)

第2回「常識、定説は打ち破られるためにある」(多摩大学;那野比古 2009/2/16 VECコラム)

2050年の世界:英「エコノミスト」編集部(文藝春秋)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。