2020年10月、当時の菅首相が国会にて「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。また日本のみならず、世界でもパリ協定での「今世紀後半でのカーボンニュートラル」が目標とされるなど温室効果ガスの削減が求められています。

これに関連して、「カーボンクレジット」というワードを耳にすることが増えてきました。この記事では「カーボンクレジット」とは何か、概要から課題点、ビジネスでの活用事例などを解説します。

目次

カーボンクレジットとは?意味ないのは本当?わかりやすく解説

カーボンクレジットとは「CO2など温室効果ガスの排出削減量を、主に企業間で売買可能にする仕組み」です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、近年では各企業や個人に温室効果ガスの排出量削減が求められるようになりました。特に大企業にとっては、削減に取り組むことが社会的責任とされています。

一方で航空業界やエネルギー業界など、温室効果ガスの排出量を削減するのが難しい業界もあります。これらの業界の企業がカーボンクレジットを購入し、排出量削減に貢献していることをアピールできるのです。

カーボンクレジットと炭素クレジットとの違い

カーボンクレジットに似た言葉で「炭素クレジット」というワードを目にすることもあります。カーボンクレジットと指すものに違いはなく、同じものと考えていいでしょう。

なお、政府機関は「カーボンクレジット」と表現しており、国際的にも「Carbon credit」と呼ばれているため、今後一般的にも「炭素クレジット」ではなく「カーボンクレジット」というワードの使用が広まると考えられます。

カーボンクレジットは意味ない?

「カーボンクレジットは意味ない」と言われる背景には、いくつかの課題があります。第一に、排出権を“購入”することで温室効果ガスの排出が正当化され、実質的な削減努力を怠る企業が出るのではという懸念です。

また、森林保全などによって得られるクレジットの「実効性」や「透明性」に疑問を持つ声もあり、本当にCO₂削減に貢献しているのか測りづらいケースもあります。さらに、認証制度や価格のバラつきによって信頼性が揺らぎ、「環境アピールのための道具」と見られることもあります。

ただし、正しく活用されれば削減努力を促進し、技術開発や投資につながる仕組みでもあるため、制度の整備と運用の透明性がカギを握ります。

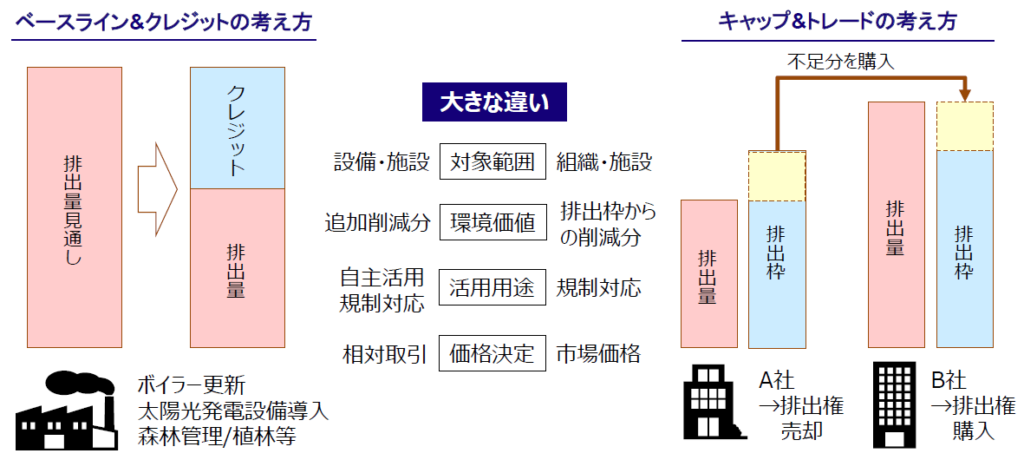

カーボンクレジットの2つの取引制度

カーボンクレジットは、温室効果ガスの排出削減量を売買するにあたって取引制度が設けられています。

カーボンクレジットの取引制度は主に

- ベースライン&クレジット制度(削減量取引)

- キャップ&トレード制度(排出権取引)

の2つに分類することができます。それぞれ解説します。

ベースライン&クレジット制度(削減量取引)

ベースライン&クレジット制度は、温室効果ガスの「削減量」を取引する制度です。

例えば、ある工場で使用していたボイラーを、よりエネルギー効率の良い新しいボイラーに交換したとします。この場合に、元々のボイラーを使用し続けた場合の排出見込量と、新しいボイラーに交換した場合の排出量の差分がクレジットとなります。

この例のような「排出削減型」のプロジェクトのほか、森林管理や植林といった「吸収・吸着型」のプロジェクトも、クレジットを創出することができます。

クレジットの創出者(取り組みを行った事業者)は利益を得ることができるため、排出削減への動機付けとなることも期待されています。

キャップ&トレード制度(排出権取引)

一方キャップ&トレード制度は、温室効果ガスの「排出権(枠)」を取引する制度です。

例えば、東京都では2010年度から、条例に基づいた取り組みとして、大規模事業所に対し温室効果ガスの排出削減が義務付けられています。この取り組みは、事業所ごとに排出可能な量が定められており、自らの対策によって削減できない分を、クレジットとして余裕のある事業所から購入できる仕組みです。

ベースライン&クレジット制度に比べ、温室効果ガスを多く排出する産業への規制対策的な側面を持ちます。

それでは、実際にどのようなカーボンクレジットの制度(メカニズム)があるのでしょうか。

カーボンクレジットには、国と国の間で取引される国際的なものから、企業などの事業を政府が認証するもの、そして民間団体により自主的に行われるものまで、多様なメカニズムが存在しています。それぞれ見ていきましょう。

カーボンクレジットの種類と仕組み

カーボンクレジットの種類と仕組みについて解説していきます。

国際的なクレジットメカニズム

カーボンクレジットの主要な国際メカニズムとして

- CDM(クリーン開発メカニズム)

- JCM(二国間クレジット制度)

があります。

CDM(クリーン開発メカニズム)

CDMはClean Development Mechanismの略。途上国で実施された排出削減プロジェクトに、先進国が投資する形式のカーボンクレジット制度です。1997年採択・2005年発効の京都議定書により規定されており、国連が主導しています。技術や資金を提供した先進国は、それにより削減できた炭素量を自国の削減量として計上し、途上国の持続的な発展にも寄与できる仕組みです。

JCM(二国間クレジット制度)

JCM(二国間クレジット)はJoint Crediting Mechanismの略で、外務省によって「途上国と協力して温室効果ガスの削減に取り組み、削減の成果を両国で分け合う制度」と定義されています。

途上国(パートナー国)で脱炭素技術の普及や炭素削減活動を行い、それを適切に評価し、日本の削減目標達成に活用する仕組みです。

続いて、日本の政府・自治体によるクレジットメカニズムを取り上げます。

政府・自治体によるクレジットメカニズム

J-クレジット

日本政府によるクレジットメカニズムとして、先述のJCM(二国間クレジット制度)のほかにJ-クレジットがあります。

J-クレジットでは、クレジット創出者が行った温室効果ガスの排出削減・吸収増加につながる取り組みを、国(経済産業省、農林水産省、環境省)が認証します。そこで認証されたクレジットを、クレジット購入者が購入し、自社の削減量として公表することができるのです。

クレジットの創出者は企業・地方自治体・農業者・森林保有者、購入者は企業・地方自治体が想定されています。

地方自治体(都道府県)による制度

国によるメカニズムとは別に、東京都と埼玉県では、それぞれ独自にカーボンクレジット制度を導入しています。

両都県では、排出枠(排出権)を取引するキャップ&トレード制度が採用されているのが特徴です。つまり、各事業所に定められた「削減義務量」を超えて削減した分を、クレジットとして取引できるという仕組みです。東京・埼玉都県による相互連携も行われています。

このほか、京都府(京-VER)や滋賀県(びわこクレジット)などでも、府県独自の制度が運用されています。

国際機関や政府機関が主導するもののほかに、民間団体が自発的に行うクレジットメカニズムもあります。

民間事業者によるボランタリーなクレジットメカニズム

Jブルークレジット

「Jブルークレジット」は、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合が、ブルーカーボンに限定して認証する制度です。ブルーカーボンとは、藻や水草、マングローブなどの海洋生態系が吸収する炭素のことで、2020年より制度が開始され、初年度は4件のクレジットが発行されました。

この他にも国外の民間企業やNGO・NPOが、様々なメカニズムを運営しています。

カーボンクレジットの課題

急成長しているカーボンクレジットには、課題もあります。主な課題点を確認していきましょう。

制度の乱立

ご紹介したようにカーボンクレジットの制度は数多く存在しており、それぞれの認証方法も異なります。そのため排出量削減に取り組む事業者にとって、どの制度を活用すれば良いかが分かりづらく、制度活用の足かせになってしまうのです。

さらにクレジットを購入する側にとっても、それぞれのクレジットの活用方法が整理されておらず、購入を躊躇する要因となっています。

炭素吸収・除去系の認証方法が未確立

カーボンクレジットを創出するプロジェクトは、

- 排出量削減系

- 炭素吸収・除去系

の2つに分類することができます。

排出量削減系に比べ、炭素吸収・除去系は既存の炭素をマイナスにする作用があるため、カーボンニュートラルに向けてより拡大していく必要があります。

一方、炭素吸収・除去系のプロジェクトは、削減量の算定・モニタリング方法が未確立であるといわれています。このためカーボンクレジットによる促進が進みづらいのが現状です。特に日本は広大な森林を有しているにもかかわらず、それを活かしきれていないという課題があります。

価格設定が不明瞭

国内でのクレジットは、主にプロジェクトごとに相対取引されています。このため量や価格の設定が不透明であり、需要・供給拡大の障害となっているのです。

さらに一般への情報開示も限定的であり、適正な価格や価格の動向が分からないことも課題と言えます。

ここに挙げたほかにも、「クレジットの購入が炭素排出の免罪符となってしまい、全体の排出量が減らない」などの課題もあります。

カーボンクレジットの日本の現状

カーボンクレジットの種類や課題点について整理できたところで、日本における現状についてもご紹介します。

J-クレジットの現状

まず、J-クレジットの現状を見ていきましょう。

これまでに認証されたクレジットは、2022年6月に行われたJ-クレジットの第50回認証委員会時点で979回で、削減量にして806万t-CO2が認証されています。

政府の地球温暖化対策計画では、2030年のJ-クレジット認証量の目標を1,500万t-CO2に設定しており、目標達成に向けて、より一層の普及が求められています。

一方で入札価格に関しては、需要の増加により年々上昇しており、活用を検討する事業者向けに説明会を開催するなど、活用拡大に向けた取り組みも行われています。

地域版J-クレジット制度

地方公共団体はJ-クレジット制度事務局の認証を得ると、「地域版J-クレジット制度」を運営することができます。プロジェクトの実施者は通常、国へプロジェクトの申請を行います。この地域版J-クレジット制度の場合は、申請先が地方公共団体であるため、より地域に特化したプロジェクトを後押しすることができます。

現在、高知県と新潟県でこの制度が運用されています。

東京証券取引所による実証事業

企業などが自主的に削減目標を設定し、それを達成するために排出量取引を行うためには、カーボンクレジット市場の整備が不可欠です。政府の示す「GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ基本構想」でも、進めるべき項目として挙げられています。

そこで東京証券取引所は経済産業省の委託を受け、2022年9月からカーボンクレジット市場の試行取引開始を予定しています。市場に参加できるのは法人、国、地方公共団体、任意団体とされており、個人は参加のための登録をすることが出来ません。

この市場では、「J-クレジット」と「GX リーグにおける企業由来の超過削減枠」を取引することが可能となる予定です。

カーボンクレジット市場が創設されることにより、カーボンクレジットの活用が加速されることが期待できます。

カーボンクレジットと非化石証書の違い

ここまでカーボンクレジットについて詳しく見てきましたが、非化石証書との違いは何か疑問を抱く方もいると思います。そこでここでは、カーボンクレジットと非化石証書の違いと、企業が取り組むにはどちらが良いのかを見ていきましょう。

非化石証書について

非化石証書は、「非化石の電気」の環境価値を証明するものです。「非化石の電気」は化石燃料ではない、クリーンな電気という意味となり、これを証明するのが非化石証書の役割となります。

企業が非化石証書による環境価値を組み込んだ電力プランを契約することで、実質的にクリーンな電気を使用していることになります。

対してカーボンクレジットは、冒頭でも触れたように「CO2など温室効果ガスの排出削減量を、主に企業間で売買可能にする仕組み」です。カーボンクレジットと非化石証書は役割が異なることが分かりますが、脱炭素を進める上ではいずれも欠かせない存在と言えます。

企業はカーボンクレジットと非化石証書のどちらが取り入れやすい?

では、脱炭素に取り組む企業はカーボンクレジットと非化石証書のどちらが取り入れやすいのでしょうか。

実際のところ、どちらがおすすめとは一概には言えず、企業の現状に合わせて取り入れることとなりそうです。

先述したように、カーボンクレジットはいくつかの課題を抱えており、片手間で管理することはリスクが高いと言えます。そのため、専門の部署がある場合にカーボンクレジットを取り入れることをおすすめします。

非化石証書も課題を抱えてはいます。しかし、非化石証書の代理販売をしている企業が増えてきているため、相談しながら取り入れられるメリットがあります。

予算や人員の状況に応じて検討してみてはいかがでしょうか。

▶︎関連記事:「非化石証書の調達代行サービス『OFFSEL(オフセル)』の評判【業界最安値&手数料無料】」

カーボンクレジットをビジネスに活用した取り組み事例

ここからはカーボンクレジットが、具体的にどのようにビジネスに活用されているのかを見ていきましょう。ここでは2点、実際の取り組み事例をご紹介します。

《凸版印刷株式会社》会議開催で発生した温室効果ガスのオフセット

会議を開催すると、参加者の移動や開催中のエネルギー消費、また会議の運営に際して、温室効果ガスが排出されます。

東京都に本社を置く凸版印刷株式会社は、2019年度に計6回開催した社内環境関連会議に伴い発生した温室効果ガスを、カーボンクレジットを活用して相殺(オフセット)する取り組みを行いました。

この様な取り組みを行うことで、温室効果ガス削減への貢献に加え、顧客や一般市民に対してのPRともなり、CSR活動の一環としてアピールすることもできるでしょう。

《杉橋興産株式会社》クレジット収益を地域貢献活動に活用

滋賀県で「今津サンブリッジホテル」を運営する杉橋興産株式会社。こちらの企業は、クレジットで得た収益を地域貢献活動に利用しています。

空調や給湯の設備をより高効率なものに更新するなどして、温室効果ガス排出量を削減し、クレジットとして申請。この収益を、老人ホームでの慰問・食事提供活動や、地域の子どもへの食育活動に活用しています。

社員にとっても、環境に対する意識改革のほか、通常業務とは異なる充実感を得ることができるなどの良い効果が見られているとのことです。またこれらの取り組みの結果「第7回滋賀CSR経営大賞」を受賞しています。

カーボンクレジットのメリット

ここでは、カーボンクレジットのメリットについて紹介します。

温室効果ガス削減に貢献できる

カーボンクレジットは、企業や団体が排出した温室効果ガスの一部を、他の場所での削減活動によって“相殺”できる仕組みです。これにより、社会全体として排出量の削減が促進されます。

特に、再生可能エネルギーの導入や森林保全などの活動を資金面で支えることで、直接的に排出を抑えられない企業でも、間接的に温室効果ガス削減に参加できる点が大きな貢献となります。

企業の環境アピールが可能

カーボンクレジットを活用していることは、企業の環境配慮の姿勢を対外的に示す有効な手段となります。近年は、消費者や投資家もESG(環境・社会・ガバナンス)意識を重視しており、企業の温室効果ガス対策はブランド価値や競争力に直結します。

SDGsへの取り組みやサステナビリティ報告書などに活用すれば、社会的信頼を高め、パートナー企業との関係構築にもつながります。

排出削減が難しい業種でも対応可能

製造業や航空・物流など、業種によっては技術的・経済的に温室効果ガスの削減が難しい場合があります。カーボンクレジットは、そうした業界でも実質的な削減努力を代替的に進める手段となります。

自社での対策と組み合わせて使用することで、短期的な削減目標の達成や社会的責任の履行が可能となり、持続可能な経営戦略の一部として活用できます。

新たな市場・投資機会が生まれる

カーボンクレジット制度の拡大は、カーボン取引市場の活性化につながり、新たなビジネスモデルや投資先を創出します。企業や金融機関がカーボン価格を評価基準に取り入れることで、環境配慮型の事業やテクノロジーへの投資が増え、脱炭素社会への移行を後押しします。

また、取引プラットフォームの整備やクレジット認証サービスなど、関連する新産業も成長が期待されます。

森林保全や再エネ開発に資金が流れる

カーボンクレジットの購入資金は、多くの場合、森林保全活動や再生可能エネルギーの普及プロジェクトなど、地球温暖化対策に直接関係する事業に使われます。発展途上国の環境保全活動を経済的に支援する形にもなり、気候変動の影響を受けやすい地域の生活基盤を守る効果もあります。

社会的インパクトのある持続可能な開発への貢献として評価されやすいのも利点です。

カーボンクレジットのデメリット

ここでは、カーボンクレジットのデメリットについて紹介します。

“排出権購入”で削減努力が薄れる恐れ

カーボンクレジットは排出量の一部を“購入”で相殺できるため、企業が本来行うべき自社内での排出削減努力を後回しにしてしまう懸念があります。クレジットの利用が便利すぎる場合、根本的な脱炭素化や技術革新が進まなくなり、単なる「環境対策の代替手段」として形骸化するリスクがあります。

実効性を確保するには、自主削減と併用するルールや意識が重要です。

効果の信頼性にばらつきがある

カーボンクレジットにはさまざまなプロジェクトが存在し、その中には削減効果が十分に検証されていないものもあります。特に、森林保全などのプロジェクトでは、「本当にCO₂を削減できているのか」「その効果は持続するのか」といった点でばらつきがあります。信頼性の低いクレジットを購入すると、企業の信頼にも関わるため、適切な認証や審査が不可欠です。

不正取引やグリーンウォッシュの懸念

カーボンクレジット市場には未整備な部分も多く、虚偽の削減実績を報告したり、実態のないクレジットが流通するリスクもあります。また、企業が実際には削減努力をしていないのに、クレジット購入だけで「環境に配慮している」と見せかけるグリーンウォッシュが問題となっています。透明性のある取引と、適切な情報公開が信頼構築には欠かせません。

価格の変動が大きく、予算管理が難しい

カーボンクレジットの価格は需要や供給、規制動向に大きく左右され、変動が激しい傾向にあります。企業が削減目標の達成やカーボンニュートラル戦略の一環としてクレジットを活用する際、コスト予測が困難になり、事業計画や予算に悪影響を及ぼすことがあります。価格安定化の仕組みや、長期的な取引契約の導入などが課題となります。

制度や認証の整備が国ごとに異なる

カーボンクレジットに関する制度や認証の基準は国や地域によって異なり、国際取引や比較が難しいという課題があります。一部の国では厳格な基準がある一方、他国ではルールが曖昧なケースもあり、品質や信頼性の格差が生まれています。このため、企業が国際的にクレジットを活用する際には慎重な審査が必要であり、グローバルでの制度統一が求められています。

カーボンクレジットは個人でも取引できる?

最後に、カーボンクレジットを個人で取引できるかどうかを解説します。

クレジットの個人購入は想定されていない

残念ながら、J-クレジットをはじめとした主流のカーボンクレジット制度は、いずれも個人での購入(取得)は想定されていません。個人購入が出来ないというわけではないのですが、非常に煩雑なため、気軽にできるものとは言えないのが現状です。

カーボンオフセットに配慮した商品を選択する、もしくは温室効果ガスの削減や吸収に取り組む団体に寄付する等の行為が、個人で気軽にできる温室効果ガス削減につながる取り組みといえるでしょう。

プロジェクトの実施・登録は制度上可能

温室効果ガスの削減・吸収につながる取り組みをしている個人は、J-クレジットの場合、登録を申請することは可能です。具体的には、農業者や森林所有・管理者等が想定されます。

各種条件がありますが、審査費用を支援されている制度も設けられているため、興味のある方は制度事務局に問い合わせてみてください。

カーボンクレジットに関するよくある質問

ここでは、カーボンクレジットに関するよくある質問について紹介します。

カーボンクレジットとはどんな仕組み?

カーボンクレジットとは、温室効果ガスの排出削減量を「クレジット(排出枠)」として数値化・売買できる仕組みです。森林保全や再生可能エネルギーの導入などによって削減されたCO₂排出量が、1トン単位でクレジット化され、企業や個人が購入することで自らの排出を相殺(カーボンオフセット)できます。

これにより、削減が難しい分野でも実質的な環境対策が可能となり、持続可能な社会の実現を支援する手段として注目されています。

日本ではいつからカーボンクレジットが購入できる?価格は?

日本では2008年に「国内クレジット制度」がスタートし、現在は「J-クレジット制度」に引き継がれています。これは国(経産省・環境省・農水省)が運営し、排出削減や吸収量を数値化して取引できる制度です。

価格はプロジェクトの種類や発行元によって異なり、1トンあたり数百円〜数千円程度が相場です。国際市場ではそれ以上の価格になる場合もあり、価格は市場原理や需要によって変動します。企業は中長期的なコスト見通しが重要になります。

個人でもカーボンクレジットを購入できる?

カーボンクレジットは企業だけでなく、個人でも購入可能です。近年ではオンラインで手軽に購入できるプラットフォームも増えており、日常生活で排出するCO₂(例:飛行機移動や電気使用)を自らオフセットする手段として活用されています。

購入したクレジットは森林整備や再エネ開発などの環境プロジェクトに充てられるため、個人の環境貢献としても評価されています。ただし、クレジットの信頼性や使途をよく確認することが大切です。

カーボンクレジットとカーボンオフセットの違いは?

カーボンクレジットは、温室効果ガスの削減・吸収量を数値化し、取引できる「証書」です。一方、カーボンオフセットとは、カーボンクレジットを利用して自らの排出量を相殺する行為を指します。つまり、カーボンクレジットが“手段”で、カーボンオフセットが“目的”という関係にあります。

企業や個人が温暖化対策の一環として、クレジットを購入し、削減が難しい排出分をオフセットすることで、実質的な排出ゼロを目指すことが可能です。

購入したカーボンクレジットはどのように使われる?

購入したカーボンクレジットは、自社または個人の温室効果ガス排出量と相殺(オフセット)するために使用されます。例えば、企業が排出するCO₂量を可視化したうえで、相当分のクレジットを購入・償却することで、カーボンニュートラルを実現する手段として活用されます。

また、企業のESGレポートやサステナビリティ報告書にも記載され、社会的な信頼向上にもつながります。使用済みのクレジットは再利用できず、償却処理されます。

カーボンクレジットとSDGsの関係

カーボンクレジットは、温室効果ガスの排出削減や吸収量を「クレジット(排出権)」として数値化し、取引できる制度です。これは、SDGs(持続可能な開発目標)のうち「目標13:気候変動に具体的な対策を」を中心に、多くの目標に貢献する仕組みといえます。たとえば、クレジットの資金が森林保全や再生可能エネルギーの普及に使われることで、「目標7:エネルギーをみんなに」「目標15:陸の豊かさも守ろう」などにも寄与します。

また、排出の少ない企業活動が評価されることで、「目標12:つくる責任つかう責任」や「目標9:産業と技術革新」も後押しされます。カーボンクレジットは環境保全と経済活動の両立を目指すSDGsの考え方と親和性が高く、企業や自治体、個人が持続可能な社会に向けた行動を起こすきっかけにもなる制度です。

まとめ:脱炭素を実現するためのカーボンクレジットに今後も注目

カーボンクレジットは、温室効果ガスの削減を進めていくうえで、今後も重要な制度です。

個人でも、カーボンクレジットを活用する企業を応援するなど、消費選択のポイントとすることができます。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、カーボンクレジットの動きにも注目してみましょう!

参考文献

経済産業省「カーボンクレジット・レポート」

外務省「二国間クレジット制度」

J-クレジット制度

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合-Jブルークレジット

東京証券取引所-カーボン・クレジット市場

この記事を書いた人

田中 宏樹 ライター

台湾第二の都市・台中に暮らしながら、日本語教師とwebライターをしています。自身がセクシャルマイノリティの当事者であり、また日本では公立学校での勤務経験もあるため、マイノリティの人権や教育といったテーマが得意。最近は少し「厄介ごと」のように思われてしまうことも増えてきたSDGsですが、読者の皆さんがもっと「自分ごと」と捉え、「思いやり」の気持ちを持つきっかけになるような記事を目指しています。

台湾第二の都市・台中に暮らしながら、日本語教師とwebライターをしています。自身がセクシャルマイノリティの当事者であり、また日本では公立学校での勤務経験もあるため、マイノリティの人権や教育といったテーマが得意。最近は少し「厄介ごと」のように思われてしまうことも増えてきたSDGsですが、読者の皆さんがもっと「自分ごと」と捉え、「思いやり」の気持ちを持つきっかけになるような記事を目指しています。