CO2削減には、実は今まで捨てられていた「熱」を有効利用することも大きな鍵だと言われています。コージェネレーションシステムは発電時に発生する熱に注目し、電力と熱を同時にエネルギーとして利用する一石二鳥のシステムです。

この高効率なエネルギー利用を可能にするコージェネレーションシステムについて、仕組み・メリット・デメリット・導入事例など基本的なことを知っておきましょう!

目次

コージェネレーションシステム(コジェネ)とは?例を挙げて簡単に解説

【大小多様なコージェネレーションシステム】

コージェネレーションシステム(Cogeneration system)とは、熱源から電力と熱を生産し、供給する設備です。例えば火力発電所で発電とともに得られる熱を、

- 温水や蒸気として工業に

- 付近の暖房や給湯

- 温水プール

- 植物園・温室栽培・養殖

など、さまざまな用途に利用します。他にもガス会社と共同して、電気とガスを利用できる省エネ住宅を設計しているのも現状です。

このように熱を廃棄せずに利用することにより、発電だけの場合よりはるかに高いエネルギー効率を実現できます。

【コージェネレーションシステムの基本形】

産業用に利用されているのはもちろんですが、「エネファーム※」や「エコジョーズ※」として家庭用のコージェネレーションシステムも普及しています。産業用・家庭用と規模の違いはありますが、仕組みはほとんど同じです。

コージェネレーションシステムの仕組み

【従来のシステムとガスコージェネレーションの比較:工場の場合】

コージェネレーションシステムの大きな特徴として、

- 電気を使う場所で発電する

- 熱を有効利用する

の2点があります。

続いては、コージェネレーションの発電のための原動機の種類について、解説していきます。

コージェネレーションシステムの種類

【コージェネレーションの種類と燃料】

コージェネレーションシステムは

- 内燃機関

- 燃料電池

- ボイラーと蒸気タービン

の3種類に分けられます。それぞれの特徴を簡単に確認しておきましょう。

内燃焼機関を利用したコージェネレーション

内燃機関※を利用したコージェネレーションには、以下の4つがあります。

ガスタービン

【ガスタービンによるコージェネレーションシステム】

発電機をタービンで回します。熱回収率が高いことが特徴です。

ガスエンジン

【ガスエンジンの仕組み】

ピストンエンジンで発電します。ガスタービンより燃焼温度が高く、エネルギー効率も高くなります。

ディーゼルエンジン※

【ディーゼルコージェネレーションシステム】

熱効率が高く汎用性もありますが、騒音や振動を発生しやすい発電機です。産業分野で多く活躍しています。

コンバインドサイクル

【コンバインドサイクルの仕組み】

ガスタービンと蒸気タービンの組み合わせです。ガスタービンの排熱で蒸気を発生させて蒸気タービンで発電します。

燃料電池を利用したコージェネレーション

【燃料電池の仕組み】

【燃料電池と内燃機関方式の比較】

燃料電池はガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて電気と熱を発生させます。燃料電池は発電効率が高く、省エネ・CO2排出削減の面でも優れています。

家庭用燃料電池「エネファーム」もこれにあたります。

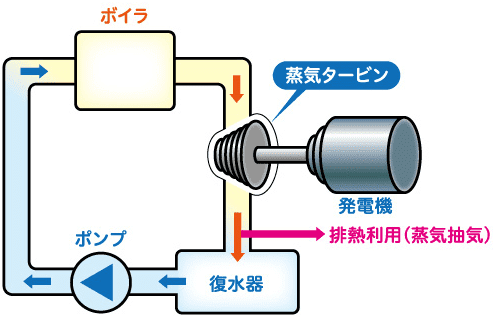

ボイラー&蒸気タービンを活用したコージェネレーション

【ボイラーと蒸気タービンの熱電併給】

蒸気タービンはボイラーで発生した蒸気の熱エネルギーで発電し、同時に蒸気タービンで膨張中の蒸気をプロセス熱作業※や給水加熱に再利用します。

※プロセス熱作業…材料や製品に熱を加える作業。

さまざまな原動機のコージェネレーションシステムがあるのは、熱を発生する原動機で、かつ熱エネルギーの利用先があるなら、とても効率的なシステムだからです。排熱は排熱利用吸収式冷凍機※で冷房にも利用できます。

【排熱利用吸収式冷凍機の原理】

機械が好きな人には少し物足りない説明だったかもしれませんが、コージェネレーションシステムを理解するための最低限にとどめておきます。

つまり、発電と同時に発生する熱も可能な限りエネルギーとして有効利用するシステムがコージェネレーションです。*1)

コージェネレーションシステム(コジェネ)を導入するメリット

エネルギー効率が高いコージェネレーションシステムには多くのメリットがあります。それぞれ具体的に確認しましょう。

①省エネ・CO2削減対策に有効

【従来のシステムとコージェネレーションシステムの違い】

発電と同時に発生する熱を利用することで、高いエネルギー効率を実現させ、省エネ効果を高めます。また、省エネ効果が高いので、温室効果ガス排出削減にも貢献します。

②非常時でも電源の供給が可能(BCP対策)

【非常時のコージェネレーションシステムの役割】

コージェネレーションシステムは燃料の供給ができれば停電時にも発電することができます。また、産業用コージェネレーションシステムには

- 停電対応仕様機(BOS※)

- 防災兼用機

などもあり、非常時でも安定して稼働できます。このようなコージェネレーションシステムを導入することで、事業継続計画の信頼性(BCP※)を高めることができるのです。

③再生可能エネルギーの調整電源として

【再生可能エネルギーとコージェネレーションシステム】

持続可能なエネルギー利用のために導入が推進されている太陽光・風力などの再生可能エネルギーは天候などに左右され、発電量が不安定です。

この不安定さを発電量の調整が可能なコージェネレーションシステムにより補うことで、再生可能エネルギーの利用を安定させることができます。*2)

近年のエネルギー問題である、

- 省エネ

- 災害時の備え

- 再生可能エネルギーの普及

に有効なシステムであると言えるでしょう。

続いてはコージェネレーションシステムのデメリットや課題を考えていきます。

コージェネレーションシステムの導入を妨げるデメリット・課題

コージェネレーションシステムはたくさんのメリットがあるのに、導入量は近年横ばいだと言われています。それはなぜなのでしょうか?理由に迫ってみましょう。

①初期費用が高い

【エネファームの販売台数と販売価格の推移】

コージェネレーションシステムは、特に発電機の部分に高いコストがかかります。エネファームなど、年々値段が下がっているものもありますが、産業用では工場ごとに設計しなければならない場合も多く、初期費用は依然安いとは言えない状況です。

※エネファームは販売開始当時から見て3分の1ほどの価格まで下がっています。産業用コージェネレーションシステムも基準を満たせば政府や地方公共団体から補助が受けられる場合があります。

②バックアップのためのコスト

バックアップとはこの場合、故障や災害などでコージェネレーションシステムが止まった時のための備えです。コージェネシステムが止まってしまうと、

- 発電ができない

- 温水が作れない

という状況になり、普段の操業用電力・給湯・暖房設備などを電力会社からの電気でまかなうことになります。特に産業用コージェネレーションシステムの場合、この備えのためのコストもかかります。

③関連法規(消防法など)に則った届出が必要

コージェネレーションシステムの導入には、

- 電気事業法…保安規程の届出・電気技術者選任の届出

- 消防法…火を利用する設備の届出

が必ず必要です。大型のシステムに関しては、その規模に応じてどちらの法律でも届出が必要な項目が増えます。

そのほか、

- 高圧ガス保安法

- 建築基準法

- 労働安全衛生法

- 系統連系

- 公害関係

での申請が必要な場合があります。

しかし、安心・安全な社会づくりのために、法律に則った届出は当然のことと言えるでしょう。このようなデメリットや課題と照らし合わせて、その設備ごとによりメリットを大きくする工夫が重要です。*3)

世界・日本のコージェネレーションシステム(コジェネ)の導入状況

それではコージェネレーションシステムはどれくらい普及しているのでしょうか?世界と日本の状況についてそれぞれ確認しましょう。

世界の導入状況

【主要国でのコージェネレーション設備容量】

少し古いデータですが、EUでは2013年時点では合計で約113GWほどで、EUで最も導入量の多いドイツで28GWでした。

一方、アメリカでは2012年時点で80GWを超える導入量があり、日本はこの頃(2014年時点)の導入量は約10GWでした。

もちろん人口の多さもありますが、アメリカでは積極的に導入が進んでいることがわかりますね!それでは日本の導入状況を推移とともに見てみましょう。

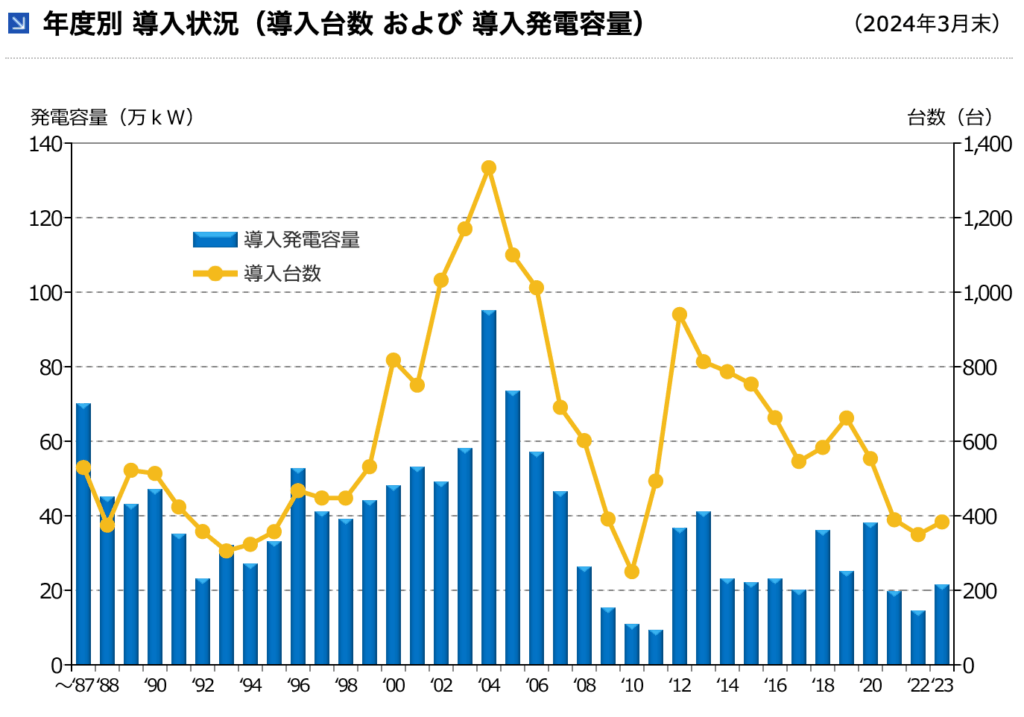

日本の導入状況

【日本のコージェネレーションシステムの年度別導入状況】

日本でのコージェネレーションシステムの導入状況は、2004年までは増加傾向でした。新潟県中越地方での地震があった2004年から、東北地方太平洋沖地震のあった2011年までは急激に導入量が減少しました。

その後、2012年以降は災害時への電源供給や省エネへの関心が高まり、導入量が増えました。近年の導入量は2000年から2004年頃から比較すると少ない量で推移しています。

※青の棒グラフ:新設されたコージェネレーションシステムの発電容量

※黄色の折れ線グラフ:新設された台数

現在は世界中で太陽光や風力などの再生エネルギーの導入が推進されているので、発電設備の選択肢は以前より多様化していると言えます。

コージェネレーションシステムは近年急速に注目されている水素でも稼働できるので、今後の水素社会への移行にともなっての導入量増加が予想されます。*4)

続いて、次の章では実際に導入されているコージェネレーションシステムの事例を紹介します。

日本のコージェネレーションシステム導入事例

【民生分野でのコージェネレーション導入例】

それではコージェネレーションシステムを実際に導入している施設は、どのように利用しているのでしょうか?さまざまな活用の例を紹介します。

東京国際空港ターミナル株式会社

【羽田空港国際線旅客ターミナル】

東京国際空港ターミナル株式会社は、羽田空港国際線旅客ターミナルにコージェネレーションシステムを導入しています。

特性の異なる常用・非常用兼用ガスコージェネレーションと高効率ガスコージェネレーションと併せて太陽光発電・BEMS※による統合管理システムにより、高効率なエネルギー運用を可能にしています。

愛知県犬山浄水場

【愛知県犬山浄水場】

愛知県犬山浄水場では、BOS※仕様のガスエンジンコージェネレーション常用発電と太陽光発電設備を導入しています。コージェネレーションの排熱を利用して浄水場で発生する汚泥を約40℃程度まで加熱。

これにより汚泥の粘性を低下させ、脱水設備の効率を約20〜30%向上させると同時に、燃料の液化天然ガスの気化や暖房にも利用しています。

大阪国際がんセンター

【大阪国際がんセンター】

大阪国際がんセンターでは、ガスエンジンコージェネレーションと非常用発電機2台を併せて導入しています。これらの発電量を合わせると通常時の使用電力の約70%が確保できます。

また、コージェネレーションの排熱は暖房と給湯に利用しています。これにより、

- 病院に不可欠な災害に強いエネルギー供給システム

- 年間を通しての省エネ

- 電力ピークカット

を実現しています。

さまざまな場所でコージェネレーションシステムが活用されていますね!特に非常時にも電力供給源を確保することが重要な設備には、コージェネレーションシステムが導入されています。

このように、コージェネレーションシステムは初期費用が高いという問題点はあるものの、その他のメリットを考慮すると有用な設備です。*5)

コージェネレーションシステムに関するよくある質問

コージェネレーションシステムに関するよくある質問を紹介しているため、ご覧ください。

コージェネレーションシステムは家庭用もある?一般住宅にも使用できる?

コージェネレーションシステムは家庭用としても導入されており、一般住宅でも使用できます。家庭用では空気中の酸素とガスから発生する水素を化学反応させるため、排出されるCO2が少ない特徴があります。

また、産業用と比べても熱の使用範囲が狭いため、費用がかかる心配もいりません。

家庭用コジェネレーションシステムは環境面と費用面で優れています。

コージェネレーションシステムの導入までの期間は?

コージェネレーションシステムの納期は、システムの規模や仕様によって異なるのが現状です。小規模な家庭用システムは発注から3〜6ヶ月程度、産業用の大規模システムでは設計・製造・設置を含めて1年以上かかるケースもあります。

特注仕様や輸入機器を含む場合は、さらに長期化する可能性があります。

建築工事との調整や電力会社との手続きも必要となるため、導入計画は余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

コージェネレーションシステムの設置にはどの程度のスペースが必要?

家庭用の小型機器は1〜2平方メートル程度で、給湯器と同程度のスペースがあれば設置可能です。

一方、業務用・産業用の大型システムでは発電機本体に加えて排熱回収設備や制御盤などを含め、数十平方メートル以上の場所が必要になります。

騒音対策や換気設備・メンテナンススペースも考慮すると、さらなるスペースが必要になる可能性があるため、把握しておきましょう。

コージェネレーションシステムのメンテナンス方法は?

コジェネレーションシステムのメンテナンス方法は、以下のとおりです。

| 点検内訳 | 内容 |

|---|---|

| 日常点検 | ・運転状況の確認 ・異音、異臭のチェック |

| 月次点検 | ・冷却水や潤滑油の確認 |

| 年次点検 | ・専門業者による分解整備 |

大規模システムでは数年ごとにオーバーホール(部品を分解・清浄して組み立てること)も必要です。

適切なメンテナンスにより、システムの長寿命化と安定稼働が実現できます。

コージェネレーションシステム設置にあたって助成金や補助金はある?

コジェネレーションシステムを設置する際に、国や自治体から補助を受けることが可能です。

例えば、国の補助制度として「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」が実施されており、コージェネレーションシステムは補助対象になっています。

また神奈川県も条件を満たせば、発電出力に1kW当たり8万円を乗じた額の補助金を受け取れる可能性があります。

お住まいの自治体が補助制度の対象になるか、ホームページで確認してみてください。

参照元:神奈川県公式サイト

コージェネレーションシステムとSDGsの関連性

コージェネレーションシステムはSDGsの目標達成にも貢献します。まずはSDGsとは何かを確認してから、関連する目標とのつながりを考えてみましょう。

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略で、2015年に国連サミットで採択された、2030年までの持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17のゴールと169のターゲットが設定され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」との関係

SDGs目標7は「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」です。高効率なエネルギー利用を可能にするコージェネレーションシステムは、従来よりも少ない燃料・少ないCO2排出量で発電し、同時に熱エネルギーの供給ができます。

世界の離島などの電力供給システムに、再生可能エネルギーと合わせて導入し、それぞれの地域で独立して安定的な電力供給を実現できます。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関係

SDGs目標11は「住み続けられるまちづくりを」です。コージェネレーションシステムを導入することで、それぞれの地域や建物・設備ごとに電力供給源を持ち、

- 大規模発電所からの送電に頼るよりも送電ロスなどの無駄が少ない

- 災害にも強いインフラ整備

- 停電時にも電力供給ができる

など、地域や建物内の人々の暮らしの安心・安全に貢献します。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」との関係

SDGs目標13は「気候変動に具体的な対策を」です。気候変動に大きな影響を与えているのが温室効果ガスによる地球温暖化です。これを抑制するために、温室効果ガスの排出削減が世界中に求められています。

コージェネレーションシステムはエネルギー効率が高いので、省エネ効果が高く少ないCO2排出量で済みます。

また、再生可能エネルギーの発電量の不安定さをコージェネレージョンシステムで補うことで、再生可能エネルギーの導入推進にも貢献できます。

SDGsはそれぞれの目標・ターゲットが単独で目指されるのではなく、他の目標とつながり合いながら解決策を探し、達成のために世界中のすべての人々が努力すべきものです。

例えば日本の優れたコージェネレーションシステムの技術を海外の開発に役立てることで、上の3つの目標に加えて

などにも貢献できる可能性があります。

まとめ:排熱をエネルギーと捉えてSDGsにも貢献

コージェネレーションシステムの優れている点は、従来は利用していなかった発電に伴う排熱を熱エネルギー(資源)として捉えたところです。

資源やエネルギーを可能な限り有効活用することは、SDGsの目標達成のための基本のひとつと言えます。

また、日本の目指す水素社会が実現し、水素の供給が標準化されれば、コージェネレーションシステムの燃料も水素にシフトして、ほとんどCO2の排出がない電力と熱の供給が可能になります。

近年、家庭やオフィスでもエネファームなどの燃料電池の導入が増加しています。あなたもこの機会に、将来のエネルギーや災害時の電力確保について、これまでより具体的に考えてみましょう!

〈参考・引用文献〉

*1)コージェネレーションシステム(コジェネ)とは

資源エネルギー庁『知っておきたいエネルギーの基礎用語~「コジェネ」でエネルギーを効率的に使う』(2018年2月)

コージェネ財団『コージェネの基本形』

日本ガス協会『ガスコージェネレーションシステムの仕組み』

コージェネ財団『ガスタービン』

コージェネ財団『ガスエンジン』

YANMAR『ディーゼルエンジンについて』

コージェネ財団『コンバインドサイクルの例(多軸型)』

コージェネ財団『燃料電池を活用したコージェネレーション』

コージェネ財団『ボイラ&蒸気タービン』

川重冷熱工業株式会社『吸収冷温水機/冷凍機の仕組み』

*2)コージェネレーションシステム(コジェネ)を導入するメリット

コージェネ財団『コージェネの特徴』

日本ガス協会『ガスコージェネレーションシステムの特長』

*3)コージェネレーションシステムの導入を妨げるデメリット・課題

資源エネルギー庁『あらためて知る「燃料電池」~私にもできるカーボンニュートラルへの貢献(前編)』(2022年4年)

コージェネ財団『コージェネレーションシステム導入に関連する主な法令と届出等手続き一覧』

*4)世界・日本のコージェネレーションシステム(コジェネ)の導入状況

コージェネ財団『主要国でのCHP設備容量』

コージェネ財団『累積・年度別(CHP)導入状況』(2022年3月)

*5)日本のコージェネレーションシステム導入事例

コージェネ財団『導入分野』

環境展望台『ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)』

コージェネ財団『羽田空港国際線旅客ターミナルでのCGS導入による低炭素化とエネルギーセキュリティ強化の実現』

コージェネ財団『浄水場へのガスコージェネ導入による電力の安定確保と排熱の排水処理への活用について〜犬山浄水場への導入事例〜』

コージェネ財団『大阪国際がんセンターのPFI事業におけるBCP・省エネ性能向上の実現』

*6)コージェネレーションシステムとSDGsの関連性

外務省『持続可能な開発目標SDGsとは』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。