オープンガバメントは、政府の透明性や市民参加、官民連携を実現する「開かれた政府」という新しい形です。オープンデータやICTの進展により、行政と市民の関係は大きく変わりつつあります。

日本だけでなく、世界で注目されるオープンガバメントの仕組みや基本三原則、具体的な実例、日本政府における情報公開の課題などを、わかりやすく解説します。今後、世界中で進むと予想されるオープンガバメントについて、知識を身につけておきましょう。

目次

オープンガバメントとは

【衆議院本会議場】

現代社会において、政府と市民の関係はより透明で開かれたものへと進化しつつあります。その潮流の中心にあるのが「オープンガバメント」という考え方です。

では、このオープンガバメントとは一体どのようなものなのでしょうか。

オープンガバメントの定義

オープンガバメントとは、政府が保有する情報を積極的に公開し、市民がその情報にアクセスし、活用できる状態を目指す考え方です。単に情報を開示するだけでなく、市民が政策決定プロセスに参加したり、政府の活動を監視したりすることを可能にし、政府と市民が互いに意見を伝え合い、協力し合える関係を目指します。

オープンガバメント実現に必要な要素

オープンガバメントを実現するためには第一に、政府が透明性の高い情報公開を行うための明確なルールとシステムが必要です。これには、どのような情報を公開するのか、どのように公開するのかといった具体的な取り決めが含まれます。

第二に、公開された情報を市民が容易に理解し、活用できるような情報へのアクセス性と利用環境の整備が求められます。デジタル技術の活用はそのための重要な鍵となります。

第三に、政府と市民がお互いに意見を交換し、協力して政策形成を行うための対話と参加の促進が重要です。市民の声に耳を傾け、政策に反映させる仕組みづくりが求められます。

これまでの政治の情報公開における問題点

これまでの政治における情報公開は、必ずしも十分とは言えませんでした。例えば、

- 情報公開の範囲が限定的

- 公開された情報が専門的で一般の市民には理解しにくい

- 情報公開のタイミングが遅い

- 市民が政策決定に関与する機会が限られている

などの指摘がされてきました。

また、情報公開の制度があっても、それが十分に活用されていない、あるいは市民にその制度が周知されていないといった問題もあります。これらの問題点を克服し、より開かれた政府を実現することが、オープンガバメントが目指すところと言えるでしょう。

オープンガバメントは、政府の透明性を高め、市民参加を促進することで、より民主的で信頼される政府の実現を目指す重要な概念です。次の章では、このオープンガバメントの基本的な三原則に焦点を当てていきましょう。*1)

オープンガバメントの基本三原則

【大統領就任宣誓を行うオバマ元大統領】

オープンガバメントという概念を理解する上で土台となるのが、提唱者であるオバマ大統領が示した、

- 透明性(Transparency)

- 参加(Participation)

- 協働(Collaboration)

の三つの基本的な原則です。これらの原則は、オープンガバメントの核心をなし、その後の世界的な展開においても重要な指針となっています。

それぞれ確認していきましょう。

①透明性(Transparency)

透明性とは、政府が保有する情報や活動を、市民に対して分かりやすく公開することを指します。これは、単に情報を提供するだけでなく、その情報が正確であり、誰もが容易に入手・理解できる状態であることが重要です。

例えば、

- 政策の決定プロセス

- 予算の使い方

- 公共サービスの実施状況

などが透明化されることで、市民は政府の活動を監視し、評価することが可能になります。背景には、民主主義社会において、政府は市民の信託を受けて活動するという基本的な考え方があり、その活動状況を市民に説明する責任があるという認識があります。

透明性の確保は、政府の説明責任を高め、市民の信頼を得るための不可欠な要素と言えるでしょう。

②参加(Participation)

ここでの参加とは、市民が政策の形成や実施といった政治プロセスに主体的に関わる機会を持つことです。これには、

- 意見表明の機会の提供

- 政策決定への市民の参画

- 市民による課題解決への協力

などが含まれます。従来のトップダウン型の政治ではなく、市民の多様な意見や知恵を政策に反映させることで、より実情に合った、市民生活の向上に資する政策が生まれることが期待されます。

近年、情報通信技術の発展により、オンラインでの意見交換や政策提案など、市民がより手軽に参加できる環境が整いつつあります。市民参加は、民主主義の深化と、市民一人ひとりの政治への関心を高める上で重要な役割を果たします。

③協働(Collaboration)

協働とは、政府だけでなく、市民、企業、NPO/NGOなど、多様な主体がそれぞれの知識や資源を活かし、共通の課題解決に向けて協力し合うことです。現代社会が抱える課題は複雑化しており、単一の主体だけで解決することが困難な場合が増えています。

例えば、環境問題や地域活性化といった課題に対しては、政府の政策だけでなく、企業の技術力、市民の地域活動、NPO/NGOの専門性などが不可欠です。多様な主体が連携し、知恵と力を結集することで、より効果的で持続可能な解決策を見出すことができるようになります。

オープンガバメントにおける協働は、社会全体の創造性と問題解決能力を高める鍵となります。

これらの三原則は、それぞれ独立したものではなく、相互に補完し合いながらオープンガバメントを支えています。透明性が確保されることで市民は適切な情報に基づいて政治参加が可能になり、多様な主体の協働は、透明性の高い情報共有と活発な市民参加を前提として、より大きな成果を生み出すことができるのです。*2)

オープンガバメントが注目される背景

なぜ今、オープンガバメントの重要性が議論されるのでしょうか。それは単なる流行ではなく、現代社会が抱える課題や技術革新、そして民主主義の成熟といった多岐にわたる要因が複雑に絡み合っている結果と言えます。

オープンガバメントが注目される背景となっている主な要因を確認しましょう。

デジタル技術の発展と普及

デジタル技術の急速な発展とインターネットの普及は、情報へのアクセス方法とコミュニケーションのあり方を劇的に変化させました。これまで政府が独占的に管理していた情報が、オンラインを通じて比較的容易に市民が入手できるようになり、情報の透明性を高める基盤が整ったと言えるでしょう。

また、ソーシャルメディアをはじめとする多様なデジタルツールは、市民が意見を表明し、議論し、政治プロセスに参加するための新たなプラットフォームを提供しています。例えば、台湾では、コロナ禍において市民がテクノロジーを活用し、マスクの在庫状況を可視化しました。

このサービスが生まれた背景には、行政のデジタル化とオープンマインドの存在があったのです。オープンデータの公開は、市民による現状分析や政策課題の提案を可能にし、オープンガバメントを推進する上で不可欠な要素となっています。

世界の潮流とSDGs

グローバルな視点で見ると、オープンガバメントは世界的な潮流となっています。多くの国や国際機関が、政府の透明性、市民参加、協働を重視する姿勢を明確にしています。

特に、2015年に国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)は、その達成において自治体の重要な役割を強調しており、オープンガバナンスの考え方と深く結びついています。SDGsの169のターゲットのうち、約65%は自治体の関与なしには達成が難しいとも言われており、目標達成に向けたプロセスにおいて、透明性の確保と多様なステークホルダーとの連携が不可欠であると認識されています。

OECD※もSDGs推進に向けたモデル都市を選定するなど、国際的な枠組みの中でオープンガバメントの重要性が増しています。

日本における情報公開の課題

一方、日本においては、政府の情報公開の現状に課題が指摘されています。

- 官僚の縦割り行政

- 行政のDX※の遅れ

- 意思決定の複雑性

などが、オープンガバメントの推進を妨げる要因として挙げられます。また、中央政府と地方自治体の連携不足や、地方自治体間のデジタル格差も存在します。

市民レベルで見ると、オープンガバメントという概念自体の認知度がまだ十分とは言えず、その必要性やメリットがよく理解されていない現状があります。

今後の社会のあり方と市民参加

今後の社会では、

- 人口減少

- 高齢化

- 多文化共生

- 気候変動

など、複雑で多様な課題に直面することが予想されます。このような社会においては、政府だけでなく、市民一人ひとりが主体的に課題解決に関与し、知恵と力を結集することが不可欠となります。

オープンガバメントを推進することにより、市民が政府の活動を監視し、政策形成に参画する機会を提供することで、より公正で持続可能な社会の実現に貢献すると期待されています。また、AIやIoTなどの技術を活用したスマートシティ構想においても、データの透明性と市民との連携が重要な要素となります。

加えて、災害やパンデミックといった危機への対応においても、平時からのオープンな情報共有と多様な主体との協働が、社会全体のレジリエンス(強靭性)を高める上で不可欠です。

このように、オープンガバメントが注目される背景には、デジタル技術の進展による情報環境の変化、SDGsをはじめとする国際的な潮流、日本における情報公開の課題、そして今後の社会のあり方における市民参加の重要性の高まりなど、多角的な要因が存在しています。*3)

オープンガバメントの具体事例

【台湾、台北市】

台湾は、デジタル技術を活用した「見える化」と市民参加型の政策決定で、世界的にも注目されるオープンガバメントの先進事例を築いています。その中心人物であるオードリー・タン氏は、徹底した透明性と多様な声を取り入れる姿勢で、政府と社会のあり方を大きく変革しました。

台湾の取り組みを具体的に見ていくことで、デジタル時代の行政と市民の新しい関係性が見えてきます。

オードリー・タン氏とデジタル民主主義

オードリー・タン氏は2016年、史上最年少で台湾のデジタル担当政務委員(IT大臣)に就任し、徹底した透明性と市民参加を推進しました。タン氏が提示した大臣就任の条件には

- 会議やイベントの録音・録画の全面公開

- フラットな立場での助言

など、既存の権威主義的な政治文化を根底から覆す内容が含まれていました。タン氏は、デジタル技術を「人と人をつなぐ民主主義のツール」と位置付け、インターネットを活用した政策形成や意思決定の透明化を実現しています。

シビックテックと社会セクターの共創

台湾のオープンガバメントの成功には、g0v(ガブゼロ)※などのシビックテックコミュニティやNPO、NGOといった社会セクターの存在が不可欠でした。2014年の「ひまわり学生運動」※では、g0vのメンバーが立法院の占拠の様子をライブ配信し、支援団体や市民がリアルタイムで意見を交わせるプラットフォームを構築しました。

この経験が、政策決定における多様な意見の集約や、社会課題解決のための協働モデルの基盤となり、後のvTaiwan(ブイタイワン)などのオンライン参加型政策プラットフォームへと発展しています。

「見える化」とデジタル活用の象徴的な事例

新型コロナウイルス感染症対策では、台湾は社会セクターと協力し、マスクの在庫状況を可視化する「マスクマップ」アプリをわずか3日で開発・公開に成功しています。1,000人以上の民間エンジニアが自発的に参加し、政府も迅速にデータを開放しました。

これによって、市民が公平にマスクを入手できる仕組みを迅速に実現しました。このような「見える化」は、行政への信頼を高めると同時に、社会全体の課題解決力を飛躍的に向上させています。

台湾の事例は、デジタル技術と市民参加が融合することで、誰もが安心して社会に関われる新しい行政モデルの可能性を示しています。*4)

オープンガバメントの課題

【国会議事堂】

オープンガバメントは、透明性や市民参加、官民連携を通じて社会の信頼を高める一方、現実には多くの課題も抱えています。理想と現実のギャップをどう埋めるかは、今後の持続的な発展に不可欠な論点です。

ここでは、

- 意見集約の難しさ

- 個人情報管理の課題

- 縦割り行政の壁

という三つの視点から、オープンガバメントの現状と課題を掘り下げます。

①意見集約とプロセスの透明性

多様な意見を集めること自体は容易になりましたが、それらをどのように集約し、政策に反映させるかのプロセスが不透明なままでは、市民の信頼や参加意欲は持続しません。パブリックコメントやオンラインでの意見募集が盛んになっても、集約や意思決定の基準が明示されていない場合、参加者が「意見が無視された」と感じるリスクが高まります。

情報公開と個人情報管理

行政が保有する情報を積極的に公開する一方で、個人情報や機密情報の保護も極めて重要です。オープンガバメントの推進により、情報漏洩やプライバシー侵害のリスクが高まるため、厳格な管理体制の構築が求められます。

情報公開の範囲や方法、匿名性の扱いなど、バランスの取れた制度設計が不可欠であり、実際の運用には高度な判断が必要となります。

縦割り行政と官民連携の限界

日本をはじめ多くの国で、行政組織の縦割り構造が依然として根強く残っています。各省庁や自治体が独自に情報を管理・公開するため、横断的なデータ連携や官民協働が進みにくい現状があります。

また、行政と民間、NPOなど多様な主体が対等に協働するためには、信頼醸成やコミュニケーションの質向上が不可欠ですが、現実には一方向的な情報発信や形式的な協働にとどまるケースも少なくありません。

オープンガバメントの真価を発揮するためには、これらの課題を一つずつ丁寧に解決し、多様な立場の人々が対等に議論し合意形成できる仕組みの構築が求められています。*5)

オープンガバメントと日本の関係

世界各国でデジタル化と透明性の向上が進むなか、日本もオープンガバメントの推進に積極的に取り組んできました。しかし、国際的な評価や現場の実態を見ると、日本には独自の強みとともに、克服すべき課題も数多く残されています。

ここでは「世界デジタル政府ランキング」をはじめ、日本の現状と今後の展望を多角的に解説します。

日本とオープン・ガバメント・パートナーシップ(OGP)

オープンガバメントへの国際的な取り組みとして重要な枠組みの一つに、オープン・ガバメント・パートナーシップ(OGP)があります。OGPは、政府の透明性を高め、市民参加を促進し、公共サービスの向上を目指す国際的なイニシアチブです。

OGPに参加する国は、市民社会と協力して具体的な行動計画を策定し、実施することが求められます。これには、政府情報の公開、市民による政策決定への参加、説明責任の強化などが含まれます。

日本もOGPに参加しており、国際社会の一員としてオープンガバメントの推進に取り組んでいます。参加国は、アクションプランの策定、実施、自己評価レポートの作成といった活動を通じて、オープンガバメントを具体的に進めていく必要があります。

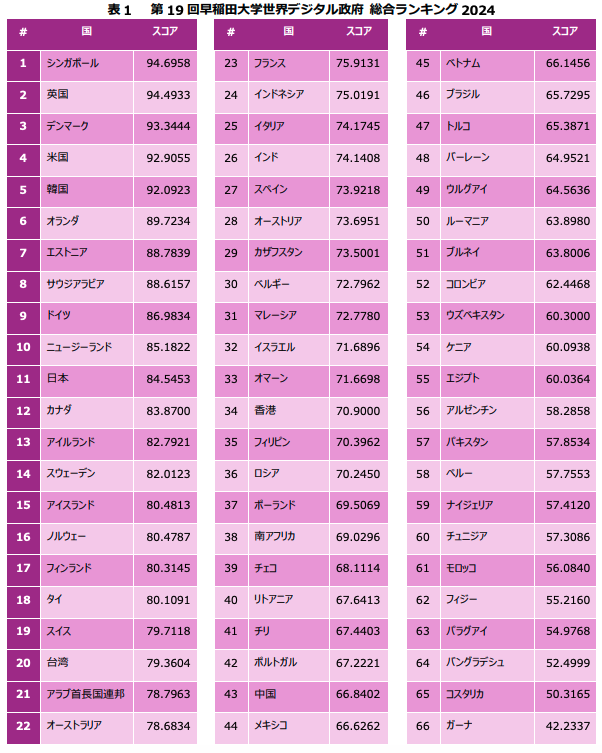

世界デジタル政府ランキングから見る日本の現状

オープンガバメントの進展度を測る指標の一つとして、早稲田大学電子政府・自治体研究所が発表する「世界デジタル政府ランキング」があります。このランキングは、各国のデジタル政府の取り組みを多角的に評価するもので、日本は人口大国の中では比較的上位に位置していますが、OECD加盟国の中ではさらなる向上が期待されています。

【第19回早稲田大学世界デジタル政府 総合ランキング2024】

日本の課題として指摘されているのは、

- デジタル庁の役割と権限の実効性

- 官庁の縦割り行政

- 地方自治体間のデジタル格差

- デジタル人材の育成

- マイナンバーカードの利活用

などです。国連のSDGs達成においても、デジタル政府の利活用は重要な役割を果たすとされていますが、現時点での日本政府のデジタル化における評価は必ずしも高くありません。

例えば、台湾の「我的E政府」※のように、ライフステージに合わせた行政サービスをデジタルで分かりやすく提供する事例は、日本の今後の参考になるかもしれません。

今後の展望:日本が目指すべきオープンガバメント

グローバルな視点で見ると、オープンガバメントは、単なる情報公開にとどまらず、市民との協働による課題解決を目指す潮流へと進化しています。台湾の総統杯ハッカソン※では、市民が提案した課題に対してクアドラティックボーティング※という仕組みを導入し、多様な意見を反映させる試みが行われています。

日本においても、金沢市のようにオープンデータに取り組み、市民参加を促進する動きがあるように、自治体レベルでの、ローカルSDGsプラットフォームを活用した情報共有や、市民と共同でローカル指標を作成する試みも始まっています。今後、日本がオープンガバメントを深化させるためには、

- 中央政府と地方自治体の連携強化

- 市民参加の促進

- デジタル技術の積極的な活用

などが鍵となるでしょう。

オープンガバメントは、政府と市民の関係を再構築し、より開かれた、信頼される行政を実現するための重要な道筋です。世界的な動向を踏まえ、日本の強みと課題を認識し、積極的に取り組むことで、より良い社会の実現に貢献できるはずです。*6)

オープンガバメントとSDGs

SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現には、政府が情報を公開し、市民の声に耳を傾け、共に政策を形成していくオープンガバメントの考え方が不可欠です。SDGsの目標達成においてオープンガバメントが果たす役割と、特に貢献が大きいと考えられる目標を見ていきましょう。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

オープンガバメントは、政府が教育に関する情報や教材、政策を広く公開し、市民や専門家が意見やアイデアを出し合える環境をつくります。これにより、誰もが質の高い教育資源や最新の学びにアクセスしやすくなり、地域や家庭の事情に左右されず公平な学びの機会が広がります。

また、オープンデータやICTの活用で、障害のある人や遠隔地に住む人も多様な学びを得やすくなります。こうした取り組みが、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の実現を力強く後押しします。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

オープンガバメントは、政府の情報を積極的に公開し、市民が政策づくりに参加できる仕組みをつくることで、SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」に貢献します。透明性や説明責任のある制度が整うことで、汚職や不正が防がれ、誰もが公平に司法や行政サービスを受けられる社会が実現します。

さらに、多様な意見が反映されやすくなり、暴力や差別のない包摂的な社会づくりを後押しします。これは、すべての人が安心して暮らせる持続可能な社会の基盤となります。

オープンガバメントとSDGsは、相互に補完し合い、より良い社会の実現に向けた強力な推進力となります。政府が積極的に情報を公開し、市民との対話と協働を深めることで、SDGsの掲げる持続可能な未来の実現が加速していくことが期待されます。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

社会の変革と持続可能な発展を目指す上で、オープンガバメント(開かれた政府)と、オープンデータ(透明性の高いデータ公開)は、市民参加と官民協働を促進する重要な基盤です。情報化時代において、政府がデータを公開し、市民が政策形成に関わることで、

- 行政サービスの向上

- 経済活性化

- 社会課題の解決

などが期待されます。特に、「誰一人取り残さない」インクルーシブな社会の実現には、多様な声に耳を傾け、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる環境が不可欠です。

現状では、オープンデータの提供量は増加傾向にあるものの、

- データの質や形式の標準化

- 自治体間の連携

- 国と地方公共団体が共通利用できるデジタル基盤の整備・運用

- 官民協働を軸とした行政サービス改善

- デジタルデバイド※の解消

など、まだ多くの課題が残されています。

その解決のためには、技術的な進歩だけでなく、制度・業務・システムの三位一体での改革、そして、多様なステークホルダーとのコミュニケーションと合意形成が不可欠です。

このようなテーマについて知識を深めることは、社会の一員として、より良い社会づくりに主体的に関わるために重要です。また、個人レベルでできることとして、

- 公開されている行政情報に関心を持ち、積極的に活用する

- 市民参加型のプラットフォームを通じて意見を発信する

- デジタル技術の利用スキルを向上させる

などに取り組んでみましょう。世界が目指すべきビジョンは、誰もが安心して生活でき、自分らしく幸せに生きられる、開かれた共創社会です。

一人ひとりの意識と行動が、社会を変える大きな力となります。より良い未来を目指して、まずは身近なところから「開かれた社会づくり」に参加してみましょう。

<参考・引用文献>

*1)オープンガバメントとは

WIKIMEDIA COMMONS『Chamber of the House of Representatives of Japan』

経済産業省『オープンガバメントを実現するシステムの可能性等についての調査研究 統計情報提供基盤(通称:データボックス)の機能評価・検証について』(2009年11月)

政策研究大学院大学『オープンガバメントとデジタルテクノロジー』(2023年7月)

総務省『政府・自治体による情報提供+市民によるICTサービス開発』

総務省『第2部 情報通信分野の現状と課題 (2)我が国のデジタル・ガバメントの推進状況』(2023年)

デジタル庁『デジタル社会推進標準ガイドライン』(2025年4月)

デジタル庁『デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン- サービス・業務改革並びに政府情報システムの整備及び管理について -』(2024年5月)

NIRA総合研究開発機構『オープンガバナンスの時代へ』(2017年3月)

廣瀬 淳子『アメリカ情報公開法の改正ー2007年政府公開法』(2008年9月)

西田 亮介『日本のオープンデータと「新しい公共」―現状とその課題、協働促進のプラットフォームに向けて―』(2016年)

日経XTECH『次世代オープンガバメントに向けて』(2012年7月)

*2)オープンガバメントの基本三原則

WIKIMEDIA COMMONS『US President Barack Obama taking his Oath of Office – 2009Jan20』

経済産業省『オープンガバメントを実現するシステムの可能性等についての調査研究 統計情報提供基盤(通称:データボックス)の機能評価・検証について』(2010年11月)

デジタル庁『オープンデータ基本指針』(2024年7月)

デジタル庁『行政手続のオンライン化』(2025年4月)

総務省『情報公開法制の概要』

National Diet Library『米国OPEN Government Data Actの成立』(2019年5月)

東京大学公共政策大外学院『オープンガバメントと市民が行動する新しいまちづくり』(2014年8月)

INPS Japan『今こそ「オープンガバメント」の推進を!-東日本大震災・被災者支援で必要な視点(谷本晴樹「政策空間」編集委員)』(2011年6月)

*3)オープンガバメントが注目される背景

総務省『第1部 特集「スマートICT」の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか』(2013年)

総務省『第1部 特集 ICTが導く震災復興・日本再生の道筋 第4節 ICTイノベーションによる「課題解決力」の実証

(2012年)

総務省『第1部 特集「スマートICT」の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか 第1節 電子行政とオープンデータ』(2013年)

総務省『第2節 デジタル・ディバイドの解消』(2020年)

総務省『第1部 特集 「スマートICT」の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか 第1節 電子行政とオープンデータ』(2013年)

日経XTECH『第1回 世界の潮流:オープンガバメントデータ』(2011年10月)

行政情報システム研究所『オープンガバメント 開かれた政府を目指す「オープンガバメントラボ」について』(2011年7月)

MUFG『オバマのオープンガバメントの意味するもの』(2010年10月)

長野経済産業研究所『オープンデータ・オープンガバメントが描く地域の未来』(2014年1月)

草津市『第1章 オープンデータの利活用の意義と体制』(2017年)

OPEN DATA HANDBOOK『なぜオープンデータなのか?』

奥村 裕一『市民参加型社会におけるオープンガバナンス』(2015年)

中華民国(台湾)外交部『国家発展委員会、オープン・ガバメント・パートナーシップ第8回グローバルサミットで台湾の取り組みを発表』(2023年9月)

日本労働組合総連合会『オードリー・タン氏特別講演 これからのデジタル✕ダイバーシティ✕デモクラシー①』(2021年9月)

*4)オープンガバメントの具体事例

WIKIMEDIA COMMONS『TWTC ITB, TICC, Taipei 101 and Aurora Plaza at night 20180911』

総務省『第1部 特集 ICTがもたらす世界規模でのパラダイムシフト 第2節 オープンデータの活用の推進』(2014年)

日本総研『わが国におけるGovTechの取り組み動向―地方自治体における先駆的な取り組み事例―』(2025年2月)

アジア経済研究所『台湾のオープンデータ推進――日本との比較からみえた台湾の特徴』(2025年)

湯野 基生『【台湾】デジタル発展部の発足』(2022年11月)

Forbes JAPAN『【全文】オードリー・タン独占インタビュー「モチベーションは、楽しさの最適化」』(2020年7月)

ビジネス+IT『オードリー・タン氏がDXで重視した「たった1つの技術」』(2022年3月)

PHP online『若き天才大臣が生まれた理由…台湾政府が目指す「オープンガバメント」』(2022年7月)

日経XTECH『「相互信頼が基盤」、オードリー・タン氏が進める台湾のデジタル民主主義とは』(2021年10月)

NOMURAウェルスタイル『オードリー・タンが語る「デジタル」と「AI」―新型コロナを封じ込めた「3つのF」』(2021年5月)

東京財団『徹底した情報公開で新産業を構築する―オバマ大統領のネット戦略(横江公美)』(2010年6月)

*5)オープンガバメントの課題

WIKIMEDIA COMMONS『National Diet Building P5030133』

経済産業省『経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画』(2022年10月)

デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画』(2024年6月)

デジタル庁『国民との共創による政策実現のためのプロセス策定及びコミュニティ運営に関する調査研究』(2023年3月)

総務省『第2部 情報通信分野の現状と課題 (2) 我が国のデジタル・ガバメントの推進状況』(2023年)

特許庁『特許庁デジタル戦略戦略202X』(2024年11月)

経済産業研究所『オバマ政権のオープンガバメント その課題と日本の対応』(2009年12月)

OPEN DATA JAPAN『オープンデータ・オープンガバナンスの現状と課題』(2016年)

大和総研『オープンガバメントで改めて問われる三つの課題』(2010年2月)

NRI『オープンデータの活用の現状と課題』(2023年9月)

山本 裕,諸國 敬『地方自治体オープンデータ取組み実態と取組み初期段階におけるメリット明確化及び取組み方法簡略化について』(2022年)

早稲田大学『オープンガバメントの実現―市民の参加・協働を考える―』(2019年1月)

渡辺 智暁『オープンガバメントにおけるデータの役割───米国情報通信政策とウィキペディアからの考察』(2020年10月)

MIT Technology Review『オバマ大統領が米国に残すテクノロジーに関する5つの政治的遺産』(2017年1月)

*6)オープンガバメントと日本の関係

デジタル庁『国際的な産業データのデータガバナンスの在り方について』(2024年3月)

川島 宏一『オープン・ガバメント・パートナーシップの概要とアジア太平洋連携の方向性』(2020年10月)

政府CIOポータル『オープンデータ』

国際大学 GLOCOM『地方自治体における情報公開制度とオープンデータ~利用価値の高い公共データを誰もが自由に使えるようにする~』(2016年1月)

早稲田大学『第 18 回世界デジタル政府ランキング 2023』(2023年11月)

早稲田大学『世界デジタル政府ランキング2024年版公開』(2024年12月)

早稲田大学『早稲田大学総合研究機構電子政府・自治体研究所 第 19 回世界デジタル政府ランキング 2024年』(2024年12月)

MRI『国⺠との共創による政策実現のためのプロセス策定及びコミュニティ運営に関する調査研究 最終報告書(概要版)』(2023年3月)

*7)オープンガバメントとSDGs

東京大学『データ・デザイン・デジタルで地域課題解決に市民が迫る!』(2024年)

京都市『第3期京都市市民参加推進計画策定に当たって』(2021年4月)

久保 田崇『SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)と地方自治体――新たなガバナンスの構築を目指して――』(2018年)

国連大学『【開催報告】地域から考える!! 「SDGs 指標のモニタリングとオープンガバナンス」 〜地域での SDGs実装に向けて、自治体はどう変わるか〜』(2020年9月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。