株式会社サティスファクトリー 梅田 弘香様 インタビュー

梅田 弘香

2023年入社、環境コンサルティング本部に所属。環境施策の情報発信によるコミュニケーション戦略を通じて、事業価値の最大化を支援する。特に、資源循環や生物多様性の分野に長け、企業に限らず行政官向けの研修や大学への寄付講座も担当。

目次

introduction

廃棄物を効率よく、環境に優しく処理する方法を考え提案することで、社会を100年先に繋ごうとする会社、サティスファクトリー。

お客様への提案はもちろんのこと、自社で開発した製品やオフィスの移転においても、廃棄物に対して真摯に向き合い、徹底してリサイクルやアップサイクルにこだわっています。

今回、同社の梅田さんに、アップサイクルに関する事業やオフィスの引っ越しなど、具体的な取り組みについて伺いました。

周囲への貢献心からはじまった、廃棄物管理会社

–まずは会社概要について教えてください。

梅田さん:

弊社は「社会を100年先に繋ぐ」という企業理念のもと、廃棄物処理における環境コンサルティングを行っている会社です。私たち自身が処理施設を持っているわけではなく、廃棄物を処分したい企業様と、それを回収して処理する業者様を繋ぎ、最も効率よく低コストで、さらに環境に配慮した処理方法をコーディネートの上、実装を支援させていただいております。

–創業のきっかけを教えてください。

梅田さん:

創業者であり代表である小松は、もともとカフェのフランチャイズオーナーとして飲食店経営を行っていました。その中で、小松は既定のコンテンツで売り上げを拡大するだけでなく、様々な工夫によって生産性を上げており、その多彩なアイディアによって周囲から一目置かれていました。そして、もちろん固定費の削減にも取り組みますが、中でも苦労したことの1つに、廃棄物の処理コストがあったんです。

その当時、世の中では廃棄物処理の選択肢が少なかったため、オーナー側がそこにかかるコストを削減したいと考えても、業者への交渉は難しく結局何もできずに終わることが多々ありました。小松はこの状況を見て、困っている飲食店オーナーを手助けするためにも課題を解決する必要があると考え、今のサティスファクトリー設立に至りました。

元は目の前の困っている人を助けたいという想いからはじまった事業ですが、その時に行った廃棄物処理の適正化が、30年経とうとする今、社会に求められていることにしっかり繋がり、それがまたこれから100年先の社会まで繋がっていくのだと思っています。

廃棄物管理会社として徹底的に取り組んだアップサイクル

–様々な事業を展開されている御社ですが、今回は「アップサイクル」にスポットを当ててお話を聞かせてください。

梅田さん:

はい。ここでは「アクリル板から知育玩具へ」、「ごみから作ったごみ袋」、「こだわり素材でオフィスづくり」の3つについてお話します。

まずは「アクリル板から知育玩具へ」について説明します。

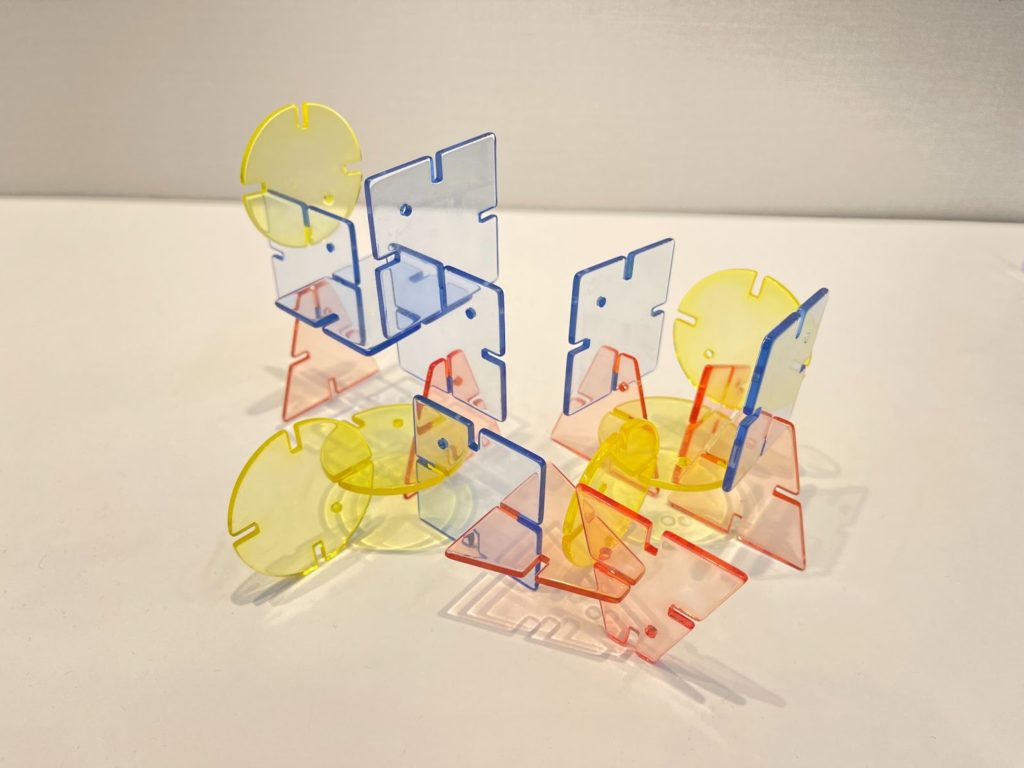

始まりは、廃棄物管理をお任せいただいている飲食業の企業様より、コロナが収束したことに伴い、飛沫防止に設置していたアクリル板を捨てずに有効活用できないかとお声をいただいたことでした。廃棄物を処理する場合、企業やお店はごみの種類や処理方法によって異なる回収業者に依頼します。そのため、アクリル板を資源として再生処理する場合、店舗ごとにそのための業者を新たに探さなければいけません。しかし、1店舗から出るアクリル板は限られた量で、少量であるほど車1台を動かすには費用が見合わないんです。それが原因で、リサイクルを諦めて焼却処分されてしまうことは多々あります。そこで私たちは、全国の店舗を最少の車輌で効率よく回るルートを設計し、店舗に大きな負担をかけることなくアクリル板の回収を実現することができました。

さらには、その企業様から「子どもたちに貢献できることをしたい」という想いも知り、アクリル板を知育玩具にアップサイクルし、子どもたちの施設へ寄贈することを提案しました。

そこから話が進んでいき、アップサイクルする上で必要なデザイナー様や、加工会社様、そして寄贈先の選定を行い、最終的に立体型パズルにアップサイクルすることができたんです。寄贈する場合も、先方が必要だと思っていなければ、贈った物も結局またゴミとして廃棄されてしまいますので、事前に使っていただける施設を確認してお贈りする形となりました。

–知育玩具を寄贈した反応はどのようなものでしたか。

梅田さん:

パズルは子どもたちにとても人気の高い玩具のようで、とても喜んでいると施設からお礼状をいただきました。他にも、染色がグラデーションになっていて綺麗という感想や、パズルとしてはめやすく、角が丸く加工されているので触り心地が良いという声も聞かれました。この辺りは、アップサイクルを実際に行ってくださった加工会社様の丁寧なこだわりや技術力の高さによるもので、それが良い形で伝わったのではないかと思います。

–アクリル板以外もアップサイクルは可能ですか。

梅田さん:

もちろん可能です。アクリル板のほかには、例えば廃油のアップサイクルを行っています。廃油の場合は、ハンドソープや航空燃料などに生まれ変わらせてお喜びいただいています。

–アップサイクルにおける課題はありますか。

梅田さん:

すでに、どんな廃棄物も再利用の可能性を秘める大切な資源物だということは気付かれ始めています。しかし、先ほどご紹介したような、量と使い道の課題が挙げられます。「思ったより量が少なくお金がかかる」「思ったより引き取り手がいない」となってしまえば、これらのハードルを越えて、アップサイクルに取り組もうとする企業様は少ないですよね。だからこそ、私たちは効率的な物流と、使い手のいる製品にアップサイクルすることを価値として提供しています。

–次に「ごみから作ったごみ袋」について教えてください。

梅田さん:

弊社は廃プラスチックをごみ袋にアップサイクルし、「FUROSHIKI」と命名して販売しています。

この商品が開発される前、国内で不要になった廃プラスチックは主に海外に輸出されていました。しかし、処理が追い付かなくなった輸入国が、輸入禁止を発表したり、条約が改正されたりしたことによって、廃プラスチックの輸出が難しくなったんです。そういった背景から、多くのお取引先様からプラスチックの国内循環に関して相談を受けたことがきっかけで、開発に踏み切りました。

前提としてアップサイクルを行う上で需要があることがとても重要です。なので、それらを踏まえて誰もが使うごみ袋への再生に着目したんです。これによって資源を提供した企業にはごみ袋が還元され、社内循環も叶います。再生材ごみ袋は珍しいものではありませんが、廃棄物由来にこだわり、CO2排出削減証明書まで発行するのは弊社だけだと思います。

日本で古くより愛されてきた「風呂敷」は、大切なものを包むために使われてきました。その名を借りて、「ごみは資源として大切なもの」というメッセージを込めた「FUROSHIKI」。今では15,000の事業所に導入され、プラスチックに限らず資源利用を見直す機会の提供に繋がっています。

オフィス移転における、廃棄物管理会社としてのこだわり

–次に、今年の10月に行ったオフィス移転について教えてください。

梅田さん:

実は、弊社の新しい本社は、ごみだらけのオフィスなんです。と、お伝えするとびっくりされるかもしれないですが、私たちにとって大切な資源をアップサイクルしてオフィスづくりを行なったということです。

今回のオフィスづくりで私たちは3つのコンセプトを掲げました。それが、LESS WASTE(レスウェイスト)・FORESTRY(フォレストリー)・RELAXING(リラクシング)です。

まず、レスウェイストについて。一般的に、オフィスを解体する場合は大量のごみが出ます。例えば、カーペットや壁紙、机・椅子などが代表的です。しかし、弊社は徹底的に再利用にこだわってオフィスの移転を行いました。例えば壁面は綺麗に剥がして再現し、フロアカーペットはモザイク調に組み替えることで新鮮な印象になるよう工夫し、什器は分解してPCスタンドやキーホルダーにアップサイクルするワークショップを開催しました。

さらに、このプロジェクトに賛同いただいた企業様から、様々な資源を提供いただき、あたたかく華やかな空間に仕上がりました。その中で特にお伝えしたいものが、石川県の伝統工芸、九谷焼の器で作られた壁面オブジェです。2024年1月に起きた能登半島地震で被災した窯元の作家さんから、割れてしまった作品の処分について相談があったんです。廃棄するにはあまりに胸の痛むもので、このように貴重なアートにアップサイクルできたことを嬉しく思います。

次にフォレストリーについて。弊社は東京都あきる野市に社有林があり、その森で拾い集めた枝や切り株を照明やオブジェとしてアップサイクルしました。オフィスにいながら森を感じ、自然を想いながら仕事をしてほしいという想いを込めたこだわりです。

最後にリラクシングについて。弊社は階を分けてオフィスを構えていて、一方は和気あいあいと会話が弾む賑やかで活発なワークスペースです。そこで、新たに設けるフロアは、じっくり集中したい時やほっとひと息つきたい時にぴったりの空間を意識しました。陽を感じる窓辺のカウンター席や、水辺をを感じさせる照明の演出、廃材を活かしたアースカラーの配色など工夫しています。

このように廃棄物をごみとして適切に処理するだけではなく、資源としてひとのご縁やモノのご縁を繋いでいくことが、弊社の理念である「社会を100年先に繋ぐ」ための大切な行動であると考えています。

–様々なお話を伺いましたが、どれも素敵な取り組みですね。では、最後に今後の展望を教えてください。

梅田さん:

私たちは、脱炭素やサーキュラーエコノミーに向けて企業の環境施策を支援してまいりました。これは、事業の機会やリスクに関わる重要な概念です。次の展開としては、生物多様性へのインパクトまで視点を広げ、ネイチャーポジティブ(自然再興)に向けたソリューションを提供する準備を始めています。

その取り組みの一環として、2025年1月21日にオンラインセミナーを開催予定ですので、関心をお持ちの方にはぜひご参加いただきたいと思います。

– 貴重なお話をありがとうございました!

この記事を書いた人

鈴木愛美 ライター