干潟は多様な生物が生息する特別な場所です。現在、人間の開発や地球環境の変化により、干潟は危機にさらされています。

しかし干潟の重要性への理解が広がってきた近年では、清掃活動や植樹活動などの干潟を守る取り組みが広がっています。

本記事では、干潟の仕組みや役割、生き物たちの生態、そして干潟を守るための取り組みを詳しく解説します。干潟の驚異的な世界に触れながら、環境保全への意識も高めましょう!

ぜひ、干潟の魅力に触れてみてください。

目次

干潟とは?読み方も簡単に解説

干潟とは、海や湖、川などの水辺にある、干潮時に水が引いて出現する砂浜や泥地のことです。干潟は生物多様性が豊かで、多くの生き物が生息しています。

現在、埋め立てや汚染などにより、干潟の面積は減少の一途をたどっています。干潟の保全・再生は、私たちの生活環境を守るために、重要な課題となっているのです。

干潟ができあがる仕組み

干潟は、潮の満ち引きと地形の相互作用によって形成されます。

潮汐(ちょうせき)

地球上の干潟は、潮汐と呼ばれる現象によって影響を受けます。潮汐は、月や太陽の引力によって引き起こされる海水の満ち引きのことです。

海岸線では、この潮の影響で海水が周期的に上下する「潮位帯(ちょういたい)」があります。つまり、潮位帯の変動によって、干潟ができたり消えたりするのです。

地形

次に、地形が干潟の形成に関与します。海岸線には、砂や泥、岩などの様々な地形が存在しますが、潮汐の満ち引きによって、高潮位では海水が干潟の上に広がり、低潮位では海水が引いて干潟が露出します。

この時、地形が干潟の形成に影響を与えます。例えば、砂地の場合、波や潮流によって砂が運ばれ、干潟が形成されます。また、泥地の場合は、泥や有機物が堆積して干潟ができます。

生き物

干潟に生息する様々な生物は、干潟の物質やエネルギーを利用して生活しています。

また、生物の活動によっても干潟の形成が促進されることもあります。例えば、カニやゴカイなどの底生生物は、土砂を掘り起こしたり、移動したりすることで、土砂を撹拌して、固まりやすくしています。

長い時間が必要

このように、河川や海岸から運ばれてきた土砂と、地形、干潟に生息する生物の働きによって、干潟ができあがります。

干潟の形成には、とても長い年月が必要です。例えば、厚さ1mの干潟を作るためには、約100年かかると言われています。

干潟の保全とラムサール条約

国際社会は、干潟の保全を目的として、1971年に「ラムサール条約」を採択しました。ラムサール条約は、湿地の国際的な重要性を認識し、その保全を促進することを目的とする条約です。

日本は、1971年にラムサール条約に加盟し、

- 有明海

- 瀬戸内海

- 伊豆諸島

- 東シナ海沿岸

などの干潟をラムサール条約登録湿地に指定しています。

ラムサール条約に登録された湿地は、国際的に重要な湿地として認められています。そして、ラムサール条約締約国は、登録された湿地の保全に努めることが義務付けられています。

【関連記事】ラムサール条約とは?概要や登録湿地、取り組み事例をわかりやすく解説

このように、干潟は私たちの暮らしに欠かせない存在であり、多様な生き物が生息しています。*1)

干潟の3つの形態

干潟には、3つの形態があります。それぞれの形態によって、生息する生物や環境が異なります。ここでは、干潟の3つの形態について解説します。

地形による3つの形態

【 河口・沿岸域と干潟の概念図】

干潟は、地形や潮の流れなどの条件によって、3つの形態に分けられます。

前浜干潟

【前浜干潟】

前浜干潟は、河川の放流路の両側に形成される干潟です。波の穏やかな内湾に多く見られ、砂浜の前面に位置しています。例えば、東京湾や瀬戸内海には、前浜干潟が広がっています。

河口干潟

【河口干潟】

河口干潟は、河川の河口部に形成される干潟です。河川の流れと海の潮の流れが交わる場所に多く見られ、河川から運ばれてきた土砂が堆積して形成されます。例えば、太平洋沿岸には、河口干潟が広がっています。

潟湖干潟

【潟湖干潟】

潟湖干潟は、河口や海から湾状に入り込んだ湖沼の岸に沿って形成される干潟です。砂丘三角州や潟湖などによって、海から隔てられた場所に多く見られ、砂や泥、泥炭などから形成されます。例えば、九州の有明海や筑後川沿いには、潟湖干潟が広がっています。

特徴や機能による3つの形態

干潟はその特徴や機能によっても、大きく3つの形態に分けられます。

砂浜干潟

【有明海・砂干潟(御輿来海岸)】

砂浜干潟は、波によって砂が運ばれて形成された干潟です。砂浜干潟は、夏になると海水浴客が訪れるビーチとして利用されることも多く見られます。また、干潟としての役割も重要であり、砂浜干潟には砂に適応した生物が生息しています。

岩礁干潟

【伯方島東部に位置する大角豆島(ささげしま)】

岩礁干潟は、岩場の間に海水が入り込んでできた干潟です。岩礁干潟は、干潮になると岩礁の上に砂や泥が堆積し、干潟の上部には陸上に生息する生物も見られます。

【岩礁干潟で観察された生き物】

泥干潟

【佐賀空港沖の泥干潟】

泥干潟は、泥や有機物が堆積してできた干潟です。泥干潟には、多様な微生物が生息しており、生態系の中で重要な役割を担っています。

このように、干潟のそれぞれの形態は、堆積する砂泥の量や質、生息する生き物などに特徴があります。

次の章では、干潟の役割を確認しましょう。*2)

干潟の役割

干潟は、それぞれ独自の生物相を持ち、生物多様性※を保持しています。また、干潟は海と陸の境界に位置しているため、海と陸の生態系が交わる場所でもあります。

このように、干潟は自然の宝庫であり、私たちの生活にとっても重要な役割を果たしているのです。

【関連記事】生物多様性とは?世界・日本の現状と問題点から考える危機、保全の取り組み具体例

では、どのような役割を果たしているのかを具体的に見ていきましょう。

生物多様性の保全

繰り返しになりますが、干潟の代表的な役割の1つは、生物多様性の保全です。干潟には、アサリやマテガイなどの貝類、カニやエビなどの甲殻類、ハゼなどの魚類、シギやチドリなどの鳥類といった、さまざまな生物が生息しています。これらの生物は、私たちの食料や、環境浄化、観光などの役に立っています。

炭素吸収

干潟の植物は光合成によって二酸化炭素を吸収します。この時、一部を体内に蓄え、残った二酸化炭素は土壌に残ります。また、藻類や微生物も植物の残骸や排泄物を分解し、栄養素を供給します。

このように、干潟の土壌は有機物や鉱物を含み、二酸化炭素を貯蔵する役割も果たします。そして植物の成長によって土壌が安定化し、炭素の蓄積が進みます。

つまり、

- 植物の光合成による炭素固定

- 泥炭の形成による炭素の長期保全

によって、干潟は炭素を吸収し固定しているのです。炭素を吸収・固定することによって、大気中の二酸化炭素を減らすことができます。

海の浸食を防ぐ

干潟は海の浸食を防ぐ役割があります。波の力によって砂や土が海に流れ出してしまうと、海岸線が侵食されてしまいますが、干潟があることでその被害を防ぐことができます。

水質浄化

干潟は、海の水質浄化にも重要な役割を果たしています。干潟には、プランクトンやバクテリアなどの微生物が大量に存在し、これらの微生物は、海水中の汚染物質を分解して、海をきれいに保ちます。

防災

干潟は、自然災害からの防災にも役立っています。津波や台風などの自然災害が発生した際には、干潟が海水の浸水を防ぐ役割を果たします。

また、干潟は、洪水の際に、水を吸収して被害を軽減する役割もあります。

魚介類の産卵・育成の場所

最後に、干潟が果たす役割の1つとして、漁業において重要な役割を果たしていることが挙げられます。干潟には、多くの魚介類が生息しており、それらを漁獲することができます。漁業は、私たち人間の生活に欠かせないものであり、干潟が漁業に与える影響は非常に大きいと言えます。

景観・レクリエーション

干潟は、海と陸の境界に位置しており、その独特の景観は、見る者を魅了します。干潟には、さまざまな植物や動物が生息しており、それらの生き生きとした姿を観察することもできます。

また、干潟は、自然と触れ合うことができる貴重な場所です。干潟を散策したり、生き物を観察したりすることで、自然の大切さや奥深さを学ぶことができます。

干潟の景観やレクリエーションは、私たちが自然との触れ合いを通じて、心身の健康を保つことや、自然環境の保全にもつながる重要な役割の1つです。干潟を訪れることで、私たちは自然の恵みを感じ、自然環境の大切さを再認識することができます。

このように、干潟はさまざまな役割を担っています。私たちが干潟の大切さを理解し保護することは、自然環境の保全や持続可能な地域づくりにつながります。

次の章では、干潟で観察される生き物を紹介します。*3)

干潟にいる生き物

【干潟の食物連鎖】

干潟には、さまざまな生き物が暮らしています。貝類や魚類、鳥類など、私たちがよく知っている生き物から、名前も聞いたことがないとても小さな生き物まで、多種多様です。

干潟は、河川からの栄養塩や海からのプランクトンが供給され、付着藻類や植物プランクトン、バクテリアが増殖します。これらが小動物の餌となり、食物連鎖が形成されます。

【干潟の食物網】

特徴的な干潟の動物

干潟には、陸と海の両方の環境に適応した、特徴的な動物がたくさん生息しています。干潟でしか観察できない個性豊かな魚類や貝類を見てみましょう。

トビハゼ

【トビハゼ】

トビハゼは、干潟に生息するハゼ科の魚で、水中だけでなく陸上でも生活できる珍しい魚です。胸びれを使って地面を歩いたり跳ねたりする姿から「跳ね魚」とも呼ばれます。

皮膚呼吸が可能で、潮が引いた干潟では体を濡らしながら活動します。巣穴を掘って生活し、オスは繁殖期に巣の入口付近で激しくジャンプして求愛行動を行うことでも知られています。

ムツゴロウ

【ムツゴロウ】

ムツゴロウは、九州の有明海などに生息する大型のハゼの仲間です。体長は約15cmに達し、胸びれで地面を這ったり跳ねたりする陸上適応型の魚として有名です。

潮が引いた干潟で餌を探し、泥の中の微生物や有機物を食べます。繁殖期にはオスが巣穴の周囲で体を反らせ、派手なジャンプでメスにアピールする姿が観察されます。

ハクセンシオマネキ

【ハクセンシオマネキ】

ハクセンシオマネキは、オスの片方のはさみが極端に大きいことで知られる小型のカニです。大きなはさみを振る仕草が「手招き」に見えることから「シオマネキ」と呼ばれます。

干潟の泥の中に巣穴を掘って暮らし、干潮時に巣から出て餌を探します。オスははさみを振って縄張りを主張したり、メスを誘うなどの行動を取ります。

ヤマトオサガニ

【ヤマトオサガニ】

ヤマトオサガニは、日本各地の干潟に広く分布するカニで、泥の中に巣穴を掘って生活しています。体は灰褐色で、潮の満ち引きに合わせて活動します。

干潮時には巣穴の近くで泥を食べ、微細な有機物をこし取って栄養を得ます。オスはハサミを掲げて縄張りを示す独特のポーズをとることがあり、観察しやすい干潟の代表的なカニの一つです。

マテガイ

【マテガイ】

マテガイは、細長い二枚貝で、砂泥の中に垂直に潜って生活しています。貝殻は細く筒状で、成貝は10cmほどに成長します。

干潮時には小さな穴を開けており、潮が引いたときに塩を入れると飛び出してくるため、潮干狩りの人気種です。水管からプランクトンを吸い込んで栄養を得る濾過摂食生物で、干潟の生態系を支える重要な存在です。

特徴的な干潟の植物

干潟に生息する植物たちは、潮の満ち引きや塩分、乾燥などの厳しい環境に適応するため、独特の形態や生態を持っています。干潟に生息する植物たちは、干潟の生態系を支える重要な役割を果たしています。

シチメンソウ

【シチメンソウ】

シチメンソウは、干潟や塩性湿地に生える一年草で、秋になると全体が赤紫色に染まる美しい景観で知られます。塩分を含む環境でも育つ「塩生植物」で、潮の干満に合わせて成長します。

夏は青緑色の姿をしていますが、秋には紅葉のように変化し、干潟一面が赤く染まる光景は「海の紅葉」とも呼ばれます。韓国・有明海沿岸などでも群生が見られ、観光資源としても注目されています。

ハママツナ

【ハママツナ】

ハママツナは、海岸や干潟の塩分を含む砂地に生える多年草で、アカザ科の塩生植物です。肉厚な葉に水分を蓄え、強い日差しや塩分にも耐える性質を持ちます。

初夏から秋にかけて小さな花をつけ、群生して干潟の表面を緑で覆います。環境変化に強く、浸食防止や干潟の保全に役立つ植物としても知られています。かつては食用として利用された地域もあります。

ヨシ

【稲永ヨシ原】

ヨシ(アシとも呼ばれる)は、河口や干潟、湿地帯などに群生する多年生植物です。高さ2~3メートルに達し、地下茎を伸ばして大きな群落を作ります。干潟では波のエネルギーを弱め、泥の堆積を助けることで生態系を守る役割を果たしています。

また、水質浄化能力が高く、環境保全のため人工的に植えられることもあります。古くから屋根材や楽器のリードとしても利用されてきました。

アマモ

【アマモ場】

アマモは、浅い海の砂泥地に生える海草の一種で、海の中で花を咲かせる「海の植物」として知られます。干潟や内湾の穏やかな場所に広がり、アマモ場と呼ばれる海中草原を形成します。

この草原は魚介類の産卵・成育の場となり、「海のゆりかご」とも呼ばれます。光合成によって海水中の二酸化炭素を吸収し、水質浄化にも寄与するなど、沿岸生態系に欠かせない存在です。

干潟を餌場にする鳥類

干潟の鳥類は、私たちにとって身近な存在であり、またその姿は私たちの心を癒してくれます。干潟を訪れて、これらの鳥類を観察してみると、干潟の豊かな生態系をより深く理解することができるでしょう。

まずは、干潟で一年を通して観察できる鳥類(渡り鳥以外の鳥類)の例を紹介します。

カワウ

【カワウとウミウの見分け方】

カワウは、日本各地の河口や干潟で見られる水鳥で、全身が黒く光沢のある羽を持ちます。潜水が得意で、水中を巧みに泳ぎながら魚を捕らえるため、干潟が満潮に近づく頃によく姿を見せます。

翼の防水性が弱いため、捕食後には羽を広げて乾かす独特の姿が見られます。群れで生活することが多く、集団でねぐらを作る習性があります。漁業被害との関係から調査・保全の両面で注目される鳥です。

アオサギ

【アオサギ】

アオサギは、日本最大級のサギの仲間で、灰青色の体と長い脚・くちばしが特徴です。干潟や河口、水田などの浅瀬で魚やカニ、小型の両生類を静かに狙い、素早くくちばしで突いて捕食します。

動かずにじっと獲物を待つ姿勢が印象的です。単独行動を好みますが、繁殖期にはコロニーを形成します。干潟の生態系における上位捕食者のひとつで、環境変化の指標種とされています。

ミサゴ

【ミサゴ】

ミサゴは、魚を専門に捕る猛禽類で、干潟や沿岸部に生息します。上面は褐色、下面は白く、頭部の黒い筋模様が特徴です。高く舞い上がって水面を見渡し、獲物を見つけると急降下して足のかぎ爪で魚を捕らえます。

捕獲後は木の枝や電柱などで食事をします。干潟周辺では、潮の満ち引きで魚が集まる時間帯に活動が活発になります。水辺の豊かさを象徴する鳥として知られます。

干潟にやってくる渡り鳥

干潟は、多くの渡り鳥の中継地点として重要な役割を果たしています。特に、シギやチドリなどは干潟でしか観察できない種類も多く、干潟保全にとって重要な存在となっています。

ハマシギ

【ハマシギ】

ハマシギは、春と秋の渡りの時期に日本の干潟へ立ち寄るシギ科の小型の渡り鳥です。体長は約20cmで、黒い腹と長いくちばしが特徴です。干潟では群れで行動し、泥の中にくちばしを差し込みながらゴカイや小型の貝などを食べます。

冬は日本各地の沿岸で越冬し、春になると繁殖地のシベリアへ飛び立ちます。干潟の豊富な生物を糧に体力を蓄える重要な「中継地」を利用する代表的な渡り鳥です。

クロツラヘラサギ

【クロツラヘラサギ】

クロツラヘラサギは、ヘラのような平たいくちばしが特徴の大型の水鳥で、東アジアの限られた地域にしか生息しない希少種です。繁殖地は韓国や中国東北部で、日本の有明海や沖縄などの干潟は越冬地として知られています。

くちばしを左右に振りながら水中の小魚や甲殻類を探す独特の採餌方法を持ちます。国際的にも絶滅危惧種に指定されており、干潟の保全が生息維持に欠かせません。

コアジサシ

【コアジサシ】

コアジサシは、体長約25cmの小型のカモメの仲間で、初夏に日本へ渡ってくる夏鳥です。白い体と黒い頭、黄色いくちばしが特徴的で、干潟や砂浜、河口付近を好んで繁殖します。

空中から急降下して魚を捕らえる姿が印象的です。かつては都市近郊でも多く見られましたが、開発や営巣地の減少により数が減少しています。保護活動が各地で進められる、美しく俊敏な渡り鳥です。

干潟の生き物は、食物連鎖の頂点から底辺まで、さまざまな役割を担っています。例えば貝類は、海水中のプランクトンを食べて、海の食物連鎖の底辺を支えています。魚類は、貝類や他の生き物を捕食し、中間的な役割を担っています。鳥類は、魚類やカニなどを捕食し、食物連鎖の頂点に位置しています。

【干潟で見られる生物】

干潟の生物たちの多様性と適応力は、私たちに自然の驚異を見せてくれます。このように豊かな生態系を育む干潟の現状を、次の章で確認しましょう。*4)

干潟の現状

干潟の現状は、残念ながら深刻です。

日本の干潟の面積は、1950年代には約42,000haあったものが、2022年には約15,000haまで減少しています。これは、干拓※や埋め立てなどによる開発が主な原因です。

これが原因で、

- 生物多様性の低下

- 漁業資源の減少

- 洪水被害の増加

- 海面上昇への対策の困難化

など、深刻な影響が出ています。

干潟が減少した理由

干潟は多くの水生生物の生活を支え、産卵や幼稚仔魚に成育の場を提供する以外にも、

- 水中の有機物を分解

- 栄養塩類や炭酸ガスを吸収

- 酸素を供給

など、海水の浄化に大きな役割を果たしています。

このような干潟の重要性が知られる前は、人々は干潟を単なる土地と考え、埋め立てや開発が盛んに行われました。高度成長期には、沿岸域における埋立事業の進行によって、全国の干潟は50年ほどの間に4割も減少しました。

干潟の開発を進めてきた過去を反省

近年では、干拓や埋め立ての規制が強化され、干潟の保全に向けた取り組みが進められています。しかし、それでもなお干潟の減少は続いています。

干潟の価値が再認識されていることに伴って、干潟を再生する試みも各地で行われており、人工干潟の造成もそのひとつです。

人工干潟は、清浄な砂で海底を覆うことで、

- 海底からの栄養塩の溶出を抑制

- 酸素供給による水質の浄化

- 多様な生物相の回復

などを目的としています。例えば、東京湾では、干潟の再生プロジェクトが行われ、干潟の保全や生態系の回復が進められています。

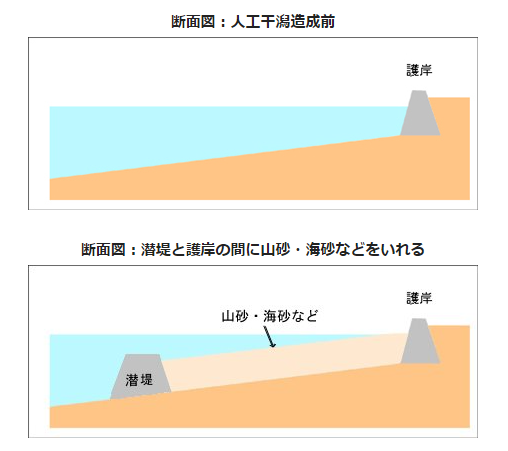

人工干潟とは

【人工干潟の造成】

人工干潟とは、自然の干潟を模して、人工的に作られた干潟のことです。

干潟の減少が深刻化する中、生物多様性の保全や海水浄化、防災など、干潟が果たす役割を維持するために、人工干潟の造成が進められています。

【人工干潟の仕組み】

人工干潟は、

- 干拓地や埋立地などの海岸沿いの場所を、海水から隔離

- 砂や泥などの堆積物を運び込み、干潟を造成

- 海水を導入し、潮の満ち引きを再現

という方法で作られ、干潟の減少を補うための有効な手段です。

しかし、自然の干潟と比べて、生物相が乏しいという課題もあります。

干潟の減少は、水質浄化や漁業資源の減少、生物多様性の喪失など、さまざまな問題を引き起こしています。干潟は重要な生態系を育む場所であり、保護・再生の必要性が高まっているのです。

次の章では、日本にある代表的な干潟を紹介します。*5)

日本の干潟はどこにある?

日本には大小数々の干潟が多数あります。ここでは、先ほど触れた「ラムサール条約」にも重要湿地として登録されている干潟の中から、よく知られている干潟を紹介します。

三番瀬(千葉県)

【船橋市三番瀬海浜公園】

三番瀬は、千葉県船橋市、習志野市、市川市、浦安市にまたがる、東京湾の奥部に広がる約1,800haの干潟・浅海域です。深いところでも干潮時の水深が5mほどの浅瀬で、日々繰り返される干満により、土の中に酸素が供給され、多くの生きものを育てています。

三番瀬は、日本でも特に美しい自然景観を誇っています。多くの渡り鳥たちが、冬の間に三番瀬にやってきて、休息や餌探しをします。

【三番瀬の場所】

【三番瀬のシロチドリ】

有明海(佐賀県・福岡県・長崎県・熊本県)

【有明海の干潟の夕暮れ】

古い時代、和歌にも多く取り上げられた有明海は、佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県の4県にまたがる、日本最大の干潟です。面積は約1,700平方キロメートルで、東京ドーム約3,000個分の広さに相当します。

特に、有明海はハマグリやサザエ、シジミなどの貝類の宝庫として知られています。

【ムツゴロウ】

また、有明海は多くの渡り鳥たちの中継地点でもあります。冬になると、シギやチドリ、カモなどの渡り鳥が多数やってきて、干潟で休息や餌を探します。

彼らの美しい飛び跳ねや鳴き声を見ることができるのは、有明海ならではの魅力です。

次の章では、干潟を守るための国・自治体の取り組み事例を紹介します。*6)

干潟を守るための国・自治体の取り組み

国は、

- 干潟の保全・再生に関する法律や条例の制定

- 調査・研究の推進

- 教育・啓発活動の支援

など、さまざまな取り組みを行っています。また、干潟の保全・再生プロジェクトを実施する自治体や民間団体に対して、補助金や助成金などの支援も行っています。これを受け、自治体も干拓地の一部を元の干潟に戻すなどの取り組みを進めています。

「令和の里海づくり」

干潟などの沿岸域は、美しい自然と人の営みが古くから共存してきた「里海」と呼ばれる地域でもあります。最近では、陸と海の30%以上を健全な生態系として保全する「30by30目標」※が掲げられており、藻場や干潟の保全・再生・創出にも取り組まれています。

また、瀬戸内海を含む閉鎖性海域では、「里海づくり」が進められており、地域の課題解決や持続可能な発展を目指しています。これらの取り組みの一環として、「令和の里海づくり」モデル事業が行われています。

この事業では、里海の多様な機能を活用し、地域の資源の保全と利活用を両立させながら、良い循環を生み出すことを目指しています。

人工干潟の造成:広島県尾道市の尾道糸崎港

【海老地区人工干潟の断面図と平面図】

広島県尾道市の尾道糸崎港では、1984年から1996年にかけて、港の航路整備で出た土砂を使って、国内最大規模の約60ヘクタールの人工干潟が造成されました。

造成直後は、干潟の地形が沈下しましたが、その後はほぼ安定しています。現在では周辺の自然干潟と比較しても大きく引けを取らないほどの、たくさんの生物の生息が確認されています。

特に海老地区では118種類、百島地区では116種類の生物が確認され、周辺の自然干潟の約7割の生物種が見つかっています。

このような取り組みの結果、日本の干潟の面積は減少したものの、減少のペースは鈍化しています。また、干潟の生物多様性の回復にもつながっています。

しかし、干潟の保全・再生は、まだまだ課題が残っています。干拓地の開発や埋め立てなどの圧力は依然として大きく、干潟の面積は減少を続けています。

今後は、国・自治体だけでなく、地域住民や企業など、さまざまな主体が連携して、干潟の保全・再生に取り組んでいくことが重要です。次の章では、干潟を守るための企業の取り組みの例を確認しましょう。*7)

干潟を守るための企業の取り組み

近年では、積極的に干潟の保全に取り組む企業が増えています。干潟の再生のための技術開発に取り組む企業と、干潟の保全のために調査に取り組む研究機関の例を見ていきましょう。

東洋建設:生分解性シートを用いた人工干潟造成

東洋建設は、浚渫土砂※を利用した人工干潟造成において、従来の方法では適切な施工が難しい軟弱な土砂の対策として、生分解性シートを用いた「ECOFLAT工法」を開発しました。ECOFLAT工法では、とうもろこしから抽出されるポリ乳酸を原料とする生分解性シートを敷設します。

【東洋建設が開発した生分解性シート】

干潟の再生に有効な生分解性シート

このシートは、4年〜5年程度で水と炭酸ガスに分解されるため、生態系への影響も少ないという特徴もあります。さらに、シートはメッシュ状になっており、地盤との摩擦抵抗も期待できる上に、生物の地中への移動を妨げません。

このECOFLAT工法は、従来の方法では難しい軟弱な土砂での人工干潟造成を可能にし、干潟の保全・再生に貢献する技術として期待されています。

この技術開発は、企業の社会的責任を果たす取り組みとして高く評価されています。

九州大学:今津湾の干潟の保全・再生

【今津干潟の多様な環境】

今津湾の干潟は、かつては約100ヘクタールの広さでしたが、埋め立てや護岸工事などの影響で、現在では約40ヘクタールにまで減少しています。。これを受けて九州大学は、福岡県福岡市西区にある今津湾の干潟の保全・再生に取り組んでいます。

干潟の植栽

干潟の植栽は、干潟の保全・再生に欠かせない取り組みです。そこで九州大学は、アマモなどの干潟の植物を植栽することで、干潟の環境を改善しています。

干潟の調査・研究

干潟の調査・研究は、干潟の保全・再生に必要な情報を得るために重要です。九州大学では、干潟の植物や動物の調査・研究を実施し、干潟の環境の変化を把握しています。

カブトガニの調査・保護

干潟の調査・研究により、カブトガニ※などの貴重な生き物が生息していることも明らかになりました。

今津湾のカブトガニは、国内最大級の個体群を形成しているといわれています。

【カブトガニ】

このような取り組みは、干潟の保全と社会貢献を同時に実現することができます。私たちも、企業や研究機関の取り組みを支援することで、干潟の保全に取り組むことができます。

次の章では、干潟を守るために私たちができることを紹介します。*8)

干潟を守るために私たちができること

干潟は、海と陸の境界に広がる特別な生態系です。しかし、私たちの行動や環境の変化によって、干潟は危機にさらされています。

では、私たちがどのように干潟を守ることができるのでしょうか?具体的な取り組みの例を見ていきましょう。

干潟のごみ問題解決

干潟には多くの生物が生息しています。しかし、ごみが干潟に流れ込むと、生き物たちの生活環境が悪化してしまいます。

そこで私たちができることは、ゴミを適切に処理することです。例えば、ビーチクリーン活動に参加することや、ごみを捨てるルールに正しく従うことで、干潟の生き物たちを守ることができます。

また、プラスチックごみは、干潟の生き物や生態系に大きな負荷を与えています。プラスチックごみの削減やリサイクルに取り組むことでも、干潟の保全に貢献することができます。

【小さくなって海にうかびつづけるプラスチック】

自然環境への配慮

干潟は、海や陸の生態系と密接に関わっており、人が干潟に立ち入ることで、生態系が破壊されることがあります。そのため、私たちが自然環境への配慮をすることも重要です。

例えば、干潟に立ち入る際には、指定された場所やルートを守ることが大切です。また、海岸でのバーベキューやキャンプの際には、周囲の生き物や植物に配慮し、ごみなどは全て持ち帰りましょう。

干潟についてより深く学ぶ

干潟を守るためには、干潟についての知識を深めることも重要です。あなたが干潟の魅力や重要性を知り、それを他の人々に伝えることで、干潟保全への意識を広げることができます。

学校や地域でのイベントや講座に参加したり、インターネットや本を通じて情報を収集したりして、干潟についての理解を深めましょう。その存在は、私たちの想像を超えるほど多様で豊かです。

【関連記事】環境保全とは?農業や企業の取り組み事例と私たちにできること

干潟を守るためには、私たちの意識と行動が大切です。干潟について知り、干潟を守るための取り組みに参加してみましょう!

次の章では干潟とSDGsの関係について考えます。*9)

干潟に関するよくある質問

干潟について知りたい方のために、仕組みや役割、生き物、楽しみ方まで、よくある質問をまとめました。子どもにもわかりやすく解説しますので、親子で干潟の魅力を学んでみましょう。

干潟とは?子供向けにわかりやすく解説すると?

干潟(ひがた)とは、海や川のそばにある、潮が引いたときに地面が見える場所のことです。砂や泥でできていて、普段は海の下にありますが、潮が引くと出てきます。ここにはカニや貝、ムツゴロウなど、いろいろな生き物がすんでいます。

水と陸の中間にある不思議な場所で、自然の教室のような存在です。子どもでも遊びながら学べるので、自然にふれる体験にもぴったりです。

干潟にはどんな生き物がいるの?

干潟には、陸にも海にも住める不思議な生き物がたくさんいます。代表的なのは、カニやアサリ、ハマグリ、ムツゴロウ、ヤドカリなどです。鳥も多く見られ、干潟の小さな生き物をえさにしています。

生き物たちは、干潟の泥や砂に穴を掘ったり、隠れたりして暮らしています。特にムツゴロウは日本でも有名で、干潟をぴょんぴょん跳ねて移動する姿が人気です。

潮干狩りにおすすめの干潟はどこ?

潮干狩りを楽しめる干潟は、日本各地にあります。特に有名なのは千葉県の富津海岸や三重県の御殿場海岸、愛知県の篠島などです。

千葉の干潟は都心からのアクセスもよく、家族連れにも人気です。春から初夏にかけてはアサリなどの貝がよく採れる時期で、干潟遊びとあわせて楽しめます。潮の時間を調べてから出かけると、より多くの貝を見つけることができます。

干潟はなぜ水をきれいにするの?

干潟の砂や泥には、小さな微生物やバクテリアがすんでいます。これらの生き物が、水の中のよごれを分解してくれるため、水がきれいになります。

さらに、貝などの生き物も水を吸ってよごれを取り除くはたらきをします。干潟は、自然が持つ「浄化装置」のような役割を果たしていて、川や海の水質を守るためにもとても大切です。

干潟が減るとどうなるの?

干潟がなくなると、そこにすんでいた生き物たちの居場所がなくなり、生態系がくずれてしまいます。鳥たちのえさが減ることで、渡り鳥の数も少なくなります。また、水をきれいにするはたらきも失われ、海や川のよごれがたまりやすくなります。さらに、潮干狩りなどのレジャーの場所も減ってしまい、地域の観光や自然体験の場としての価値も下がってしまいます。

干潟とSDGsの関係性

干潟は、私たちの暮らしを支える大切な存在です。干潟の保全は、SDGsの達成のためにも欠かせません。

特につながりの深い目標を見ていきましょう。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

干潟は都市周辺に存在することが多く、都市とのつながりも深い場所です。干潟は都市周辺の自然環境を豊かにし、自然との共生を促進する役割を果たしています。

つまり、干潟を守ることは、住み続けられる都市環境の創造にもつながります。今後も、都市周辺の干潟を公園や自然保護区として活用する取り組みや、都市の排水システムを改善することで、干潟への影響を軽減することが重要です。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

干潟は海と陸の境界に位置し、多様な生物が生息しています。干潟は海洋生態系の一部であり、多くの魚や鳥、貝類などが依存しています。

干潟を守ることは、海の生態系を保護し、海の豊かさを守ることにつながります。例えば、干潟の清掃活動や海岸の植樹活動に参加することで、生態系を保護することができます。

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」

干潟は陸地と海洋のつながりの場所であり、陸の生態系とも密接に関わっています。干潟は、海からの栄養分を陸地にもたらし、植物や動物の生態系にも影響を与えています。

つまり、干潟を守ることは陸の生態系の健全性を保つことにもつながるのです。干潟周辺の陸の生態系を守るためには、干潟周辺の植樹活動や生物の保護区域の設置などが有効です。

干潟の保全には、政府、民間、地域社会など、さまざまな主体の協力が必要です。私たちひとりひとりが、干潟の重要性や保全の必要性を理解し行動することで、干潟を守り、SDGsの目指す持続可能な社会の実現にも貢献することができます。

>>SDGsの目標について詳しくまとめた記事はこちらから

まとめ

干潟は、海と陸の境界に広がる特別な生態系です。干潟は、

- 海岸線の保護

- 水質浄化

- 魚介類の産卵場所

- 海鳥の生息地

- 生物多様性を維持

- 自然災害に対する防災

など、多くの役割を果たしています。

干潟は、私たちの暮らしを支える大切な存在です。しかし、現在も干潟は埋め立てや汚染などにより、減少傾向にあります。

干潟の保全活動に参加することで、干潟の重要性を学び、干潟の保全・保護・再生に貢献できます。特にプラスチックごみは、干潟の生物や生態系に大きな影響を与えています。

そのため、プラスチックごみの削減やリサイクルに取り組むことは、干潟の保護にとても重要なのです。

干潟は、私たちの想像をはるかに超えるほど、豊かな自然が息づく場所です。干潟の生き物や生態系について学び、新たな発見や感動を体感してください。そして、干潟の保全や再生に積極的に協力して、干潟の魅力と恩恵を次の世代に伝えていきましょう!

〈参考・引用文献〉

*1)干潟とは

ラムサール条約とは?概要や登録湿地、取り組み事例をわかりやすく解説

環境省『せとうちネット 干潟とは』

環境省 自然環境局『自然環境保全基礎調査』

水産庁『干潟の働きと現状』

国立環境研究所『汽水域の干潟環境とその保全について』

国土交通省『海辺の自然再生について』

瀬戸内海環境保全協会『瀬戸内における水環境を基調とする海文化』

*2)干潟の3つの形態

国立環境研究所『汽水域の干潟環境とその保全について』

環境省『せとうちネット 干潟とは』

国土地理院『海の作用による地形』

日本の森・滝・渚全国協議会『日本の森・滝・渚100選 有明海・砂干潟(御輿来海岸)』

環境省『伯方島の干潟と生き物』(2012年6月)

徳島県立博物館『地層からみた干潟環境』

*3)干潟の役割

生物多様性とは?世界・日本の現状と問題点から考える危機、保全の取り組み具体例

水産庁『干潟の働きと現状』

三重県『生物多様性と浄化作用「干潟」』

日本国際湿地保全連合『干潟の生きもの観察』

花輪 伸一『なぜ干潟を守るのか―環境NGOの役割―』

東京都環境局『生き物と環境 海の生きもの』

志摩市『市民と連携した干潟の再生~豊かな里海を再生するために~』

環境省『生物多様性分野の海洋生物関連政策について』

川崎市『干潟の役割』

*4)干潟にいる生き物

環境省『せとうちネット 干潟とは』

国立環境研究所『干潟の大切さを考える』(2012年7月)

国立環境研究所『汽水域の干潟環境とその保全について』(2012年7月)

東よか干潟ビジターセンター『干潟の生きものたち』

福岡県『福岡県の希少生物 トビハゼ』

広島県『ハクセンシオマネキ』(2014年4月)

藤前干潟『藤前干潟の自然』

オキナワイキモノラボ『マテガイ』

佐賀市『シチメンソウの状況とシチメンソウ環境保全協力金について』(2023年1月)

中部地方整備局『ハママツナ』

環境省『稲永ヨシ原の1年』(2013年2月)

環境省『せとうちネット アマモ場』

環境省『カワウの生態と被害対策』

九州地方整備局『アオサギ(山国川の鳥図鑑)』

岩手県『いわてレッドデータブック ミサゴ』

環境省『釣り糸をすてないで。みんなでクロツラヘラサギを守ろう!!』

福岡県『福岡県の希少野生生物 コアジサシ』

国立環境研究所『環境儀 干潟の生き物のはたらきを探る』

宮城県『干潟の底生動物群集』

*5)干潟の現状

有明海再生機構『今有明海で起きていること』

有明海漁民・市民ネットワーク『諌早湾干拓と有明海異変』

水産省『干潟の働きと現状』

環境省『人工干潟とは』

水産省『藻場・干潟・サンゴ礁の回復』

*6)日本にある干潟を紹介

WIKIMEDIA COMMONS『船橋市三番瀬海浜公園 – panoramio』

船橋市『三番瀬とラムサール条約について』(2022年4月)

千葉県『シロチドリ|三番瀬自然環境データベース』(2022年11月)

環境省『三番瀬』

千葉県『三番瀬再生計画について』

福岡県観光WEB『有明海の干潟』

環境省『いきものログ ムツゴロウ』

有明海再生機構『有明海ってどんな海?』

WWFジャパン『有明海の2カ所の干潟が「ラムサール条約」登録湿地に』(2015年5月)

環境省『有明海南部海域及び八代海における藻場・干潟分布状況調査の結果について』(2021年1月)

環境省『海里ネット 里海創生支援モデル事業の紹介 豊前海・中津干潟のササヒビを活かした里海づくり』

国土交通省『有明海再生に向けた地域での取組』

*7)干潟を守るための国・自治体の取り組み

環境省『人工干潟とは』

環境省『「生物多様性国家戦略2023-2030」の閣議決定について』(2023年3月)

環境省『生物多様性国家戦略 2023-2030 』(2023年3月)

環境省『令和5年度「令和の里海づくり」モデル事業の実施団体の募集について』(2023年5月)

環境展望台『令和の里海づくりモデル事業 実施団体を募集 生物多様性の保全と利活用』(2023年5月)

環境省『蒲生干潟自然再生事業』

環境省『蒲生干潟』

環境省『椹野川干潟』

環境省『失われた干潟を再生し、渡り鳥のオアシスを復元[市民・行政の協働による取り組み―北海道・鵡川河口]』

*8)干潟を守るための企業の取り組み

東洋建設『生分解性シートを用いた人工干潟造成:ECOFLAT工法』

九州大学『うみつなぎ 今津干潟の保全に向けて』

*9)干潟を守るために私たちができること

環境省『ひがたであそぼう』

環境省『わたしたちにできること 沿岸域』

環境省『海とのつきあい方』

水産省『干潟を守る漁業者の活動(干潟環境保全の取り組みの紹介)』

環境省『日本の自然環境と生きもののつながり-生態系の多様性』

WWFジャパン『豊かな恵みをくれる干潟を守るために』(2016年9月)

環境保全とは?農業や企業の取り組み事例と私たちにできること

*10)干潟とSDGs

経済産業省『SDGs』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。