企業の多くは、財務関連情報を評価・開示する際、既存のフレームワークを採用しています。例えば、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)、IFRS(国際財務報告基準)などです。特にTCFDは、1,540の日本企業・機関が賛同する*大きなイニシアチブとして知られています。こうした中、2024年9月に新たに発足したのがTISFD(不平等・社会関連財務開示タスクフォース)です。*2023年11月24日時点

企業はTISFDとどのように関われば良いのでしょうか。この記事では、TISFDとは何か、発足した理由、TISFDは何をするのか、日本企業に与える影響、社会関連情報開示事例、SDGsとの関係について解説します。

目次

TISFDとは?

TISFDとは、不平等や社会問題に関する財務情報開示を企業などの組織に推進するイニシアチブです。Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosuresの略で、「不平等・社会関連財務開示タスクフォース」と訳されています。国連開発計画(UNDP)、責任投資原則(PRI)、国際労働機関(LIO)のほか、20以上の多様な組織が共同し、2024年9月に立ち上げられました。

不平等や社会問題に関する財務情報には、人権問題、労働環境、サプライチェーンにおける人権デューデリジェンス、多様性(ダイバーシティ)などがあります。具体的な項目はこれから検討されますが、次のような内容が含まれると考えられます。

■不平等や社会問題に関する財務情報の例

・人権問題

| 児童労働や強制労働の禁止、差別やハラスメントの防止、労働安全確保など |

・労働環境

| 長時間労働の是正、介護と仕事の両立、休暇の取得促進など |

・サプライチェーンにおける人権デューデリジェンス

| サプライチェーンの人権や環境への配慮 |

・多様性(ダイバーシティ)

| 性別、年齢、人種、宗教、性的指向、知識・経験・能力など、多様な人が活躍できる環境の整備 |

企業の人権方針の多くは、人権を保障する国際人権規約やILO宣言といった国際基準に準拠しています。そのため、これらの情報をすでに開示している企業も少なくありません。TISFDは、新しい国際基準の1つになることが期待されます。

目的

TISFDの目的は、不平等・社会関連財務の開示を推進することで、公平で強い社会と経済を生み出す経済財務システムを構築することです。そのアプローチの方法は、次のように表すことができます。

人々は、健康や安全、収入、能力などにより幸福を感じます。しかしその度合いが基準以下になると、幸福を感じにくくなります。全体として見た場合、幸福な人々とそうでない人々がいて、その間には格差や不平等が起きているのが実態です。こうした状況は、人権に関わる問題と言えます。(下図の中央部分)

■社会問題にアプローチするための観点

一方、企業をはじめとした組織が人権を尊重し、人々の幸福を高める取り組みを行うとします。これにより、人々は幸福を高めることができることに加えて、それが社会資本に反映されるという循環ができます。つまり、上図の上の部分、人的資本と社会資本に相互関係が生まれ、社会に価値と利益をもたらすことができるという仕組みです。TISFDはこうした観点に基づいて目的を達成しようとしています。

計画

TISFDは発足されてまだ間もない組織です。そのため、今後の活動を次のような計画を進めていくとしています。

■短期(1~2年以内)

企業や金融機関が次の3つを行えるようにする。

- 不平等や社会関連の問題をリスクとして認識する

- 社会や不平等に関する問題を特定し、評価・報告をする

- 人権を尊重し、不平等をなくして金融リスクを軽減する

■中期(2~3年以内)

政策立案者や基準設定者とともに次に取り組む。

- 不平等や社会関連の問題といった財務情報の開示を自主的・義務的な基準や法律に組み込む

■長期(5~10年以内)

民間企業や金融機関が開示を行い、次の4つを実現する。

- 市民社会組織が情報にアクセスできるようにする

- 格付け機関やデータ提供者が、不平等や社会関連の情報をより正確に、関連付けて得られるようにする

- 政府や金融監督者などが開示された情報を利用し、効果的な政策や戦略を打ち出せるようにする

- 企業や金融機関は、不平等や社会関連問題を減らし、公平で強い経済や社会を築くために集団で取り組む

現時点では短期の計画が進行中です。組織が具体的にどのような財務情報を開示すれば良いのかといった開示フレームワークや、実際にどのような内容になるのかは、これから検討される予定です。

TISFDが発足した理由

TISFDが発足した理由には、格差の拡大という社会的背景があります。そして、この課題に関する組織の取り組みは、市場関係者の意思決定の際に重要であるという認識があります。2つのポイントを押さえておきましょう。

格差の拡大による不平等

1つ目は、格差の拡大による不平等が社会・経済の不安定を招いていることです。世界の人々は技術の進歩やグローバル化により、社会的、経済的な恩恵を受けてきた一方、これらは平等に分配されておらず、不平等を生み出しているとTISFDは言います。実際に、世界の上位10%が富の76%を持っているのが現実です。さらに、高所得の国では、貧しい国の人々よりもおよそ18年長く生きるというデータもあります。多くの人々は、豊かな生活から程遠い状況にあるのです。

こうした課題は、社会の安定性や政府への信頼、経済活力の低下を招きます。TISFDは、現在の社会的課題を解消し、公平で強い社会と経済を実現する必要があると考えています。

社会課題に関する情報の必要性

もう1つは、社会課題に関する組織の情報が必要であることです。公平で強い社会と経済を実現するためには、社会課題に関する情報が欠かせません。組織は、不平等の問題を解消し、すべての人が自分の能力を最大限に発揮できるように取り組むことで、イノベーションと生産性を高めることができます。その結果、社会資本と安定性を再び築くことが可能です。

これを実現するためには、組織が社会課題に関する情報を提供し、投資家などの市場関係者が評価・判断できる資料が不可欠です。組織の社会課題に対する取り組みは、投資家にとってリスクにもなりチャンスにもなります。TISFDは、不平等や社会関連情報を指標に沿って示し、意思決定に役立つデータを提供する必要があるとしています。1

TISFDは具体的に何をするのか

TISFDは現在、短期計画を進めている段階です。ここでは、今後予定している具体的な成果物を確認していきます。

情報開示フレームワークの作成

企業や金融機関に開示を推奨するグローバルなフレームワークを作ります。TISFDのフレームワークは、国際的に使用されているTCFDやTNFDの4つの柱(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)に沿って作成します。

ガイダンスの実施

企業が不平等や社会関連の課題を特定、評価、報告する際に、その指標や測定基準などについてガイダンスを行います。また、目標の設定や開示フレームワークの使い方についても支援します。

教育と能力開発

さまざまなステークホルダーのニーズに合わせた教育と能力開発を行います。企業や金融機関のほか、政策立案者、労働組合、労働者団体などが、TISFDの開示フレームワークを理解し、利用できるような支援をします。

概念的な基本の確立

企業の活動と利益、人々のプラスとマイナスの結果の関係を明確にすることを概念的な基本とします。異なる解釈を避けるためこの基本を確立し、不平等と社会関連の課題への理解を進めます。

企業が今後どのように対応する必要があるのかを検討していくためにも、TISFDの取り組みを注視していく必要がありそうです。

TISFDの発足が日本企業に与える影響

日本企業は、TISFDの発足によりどのような影響を受けるのでしょうか。考えられる3つの点を取り上げます。

社会課題への取り組み

1つ目は、不平等・社会に関する課題の分野において、企業の社会的責任を果たす重要性がより一層増すことです。企業はこの分野における取り組みに、これまで以上に力を入れる必要があります。

コストの増加

2つ目は、不平等・社会に関する課題の開示を行うコストがかかることです。取り組みを行うことで必要な人員を確保することや、環境を整備するための費用などの経費が必要になることも考えられます。

競争の激化

3つ目は、競争がより激しくなる可能性があることです。自社が開示する社会関連情報が他企業に比べて優れていれば、競争力のアップにつながります。一方、その反対であれば差をつけられてしまう恐れもあります。

TISFDの活動は始まったばかりです。そのため実際にどのような影響を受けるのかは、今後の行方に注目する必要があるでしょう。

日本企業による社会関連情報開示事例

2024年時点では、TISFDによる情報開示フレームワークは作成されていません。しかし、人権問題、労働環境、サプライチェーンにおける人権デューデリジェンス、多様性(ダイバーシティ)といった社会関連情報をすでに開示している企業はあります。金融庁が公開している「記述情報の開示の好事例集2024」を参考に、日本企業3社の事例を見ていきましょう。

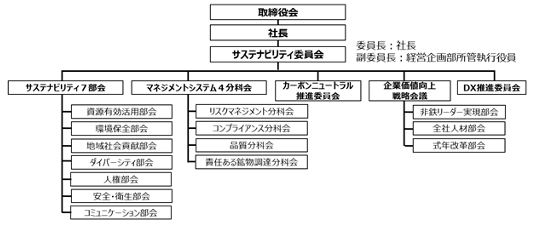

株式会社荏原製作所

株式会社荏原製作所は、建築・産業、エネルギーインフラ、環境、精密・電子の製品とサービスを提供している企業です。人権方針の実践と人権マネジメントの仕組みを改善することを目的に、人権委員会を設置しています。2023年12月期の有価証券報告書には、従業員とサプライヤーの人権デュー・ディリジェンスを行い、サステナビリティ委員会に報告していることが図示されています。

人権方針は、大企業を中心に多くの企業で策定されています。同社では、人権の基本方針として、1.事業活動全体を通じて人権を尊重すること、2.人権デュー・ディリジェンスを行うこと、3.事業活動に伴う人権への悪影響に対する救済を行うことの3つを定めています。サステナビリティ体制の中に人権委員会を組み込んで運営をしている一例です。

住友金属鉱山株式会社

住友金属鉱山株式会社は、鉱山開発・運営と金属素材の製錬、材料事業を手掛ける企業です。同社では、サステナビリティ7部会を設置し、社内横断的組織を構成しています。そのうちのダイバーシティ部会、人権部会は、社会関連情報に関りの深い部会です。

2024年3月期の有価証券報告書では、これらの部会がサステナビリティ推進体制の中にも組み込まれています。

<サステナビリティ推進体制>

ダイバーシティ部会は、重要課題である「多様な人材」「人材の育成と活躍」、人権部会は「先住民の権利」「サプライチェーンにおける人権」を検討します。重要課題ごとに組織を設けている点が特徴的な事例です。4

株式会社ローソン

株式会社ローソンは、コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズチェーンを展開する企業です。2024年2月期の有価証券報告書では、6つの重要課題を特定し、そのインパクト(影響力)をまとめています。

社会関連情報に関わりの深い課題としては、すべての人の健康増進の支援、働きやすく働きがいのある環境の提供、子どもの成長と女性・高齢者の活躍への支援などがあります。さらに、重要課題を特定するステップが具体的に提示されています。

上図には、人財の多様化(ダイバーシティ)や働きがい改革など、「人への優しさ」という影響を分かりやすく示しています。4

TISFDとSDGs

最後に、TISFDとSDGsとの関係を確認します。TISFDが発足した理由に、格差の拡大により不平等が起きていることを紹介しました。このことは、TISFDが発行する “People in Scope”の中で触れられています。SDGsの達成には、貧困と教育の問題の解決が欠かせないという部分です。

つまり、TISFDの不平等や社会関連情報を開示する取り組みは、SDGsの貧困や飢餓(目標1、2)、健康と福祉(3)、質の高い教育(4)、ジェンダー平等(5)、働きがいも経済成長も(8)、人や国の不平等をなくす(10)という各目標につながっています。

TISFDが達成しようとしている公平で強い社会と経済を生み出す経済財務システムを構築することは、SDGsの達成にも貢献します。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

企業における人権問題、労働環境、サプライチェーンの人権、多様性(ダイバーシティ)といった問題は、公平な社会や強い経済を生み出す観点から、その取り組みの重要性が増しています。そしてTISFDの発足により、これまで以上に投資家などから注目されると予想されます。

とはいえ、TISFDは発足したばかりです。企業が不平等・社会関連情報の開示を進めていくためには、各種の社会課題に対処しながら、TISFDの動向を追っていく必要があるでしょう。

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。