「30cmの津波」と聞くと「たいしたことない」と思われる方が多いのではないでしょうか。それは大きな油断です。

南米のチリからの津波が日本にまで押し寄せるエネルギー、500m以上も高く陸をかけ上がったこともある勢い・・・津波は思った以上の力を持っているのです。

津波について、その特徴や発生の仕組み、そして危険性などを分かりやすく解説していきます。正しい知識は防災の第一歩です。そして安全・安心な日常生活につながっていきます。ぜひ一緒に考えていきましょう。

目次

津波とは

堤防を乗り越えて町に押し寄せる津波(田老町漁業協同組合 提供)

津波とは、地震等によって海底が盛り上がったり沈み込んだりすると、それに伴って海面が上下に変化し、それが大きな波となって伝わり広がっていくものです。

普通の波とどう違う?

風が吹いて水面に当たると、表面は高くなったり低くなったり、時にはしぶきをあげたりします。風によって起こる水面の運動を「波」といい、気象用語では「波浪(はろう)」と言います。

これに対して津波は、海底から海面まで海水全体が大きく動きます。

出典・参考:気象庁|津波発生と伝播のしくみ,津波について | 気象庁

学校のプールに風が吹いてきた時の水面の動きは波、大勢の子どもが入ってみんなで同じ方向に動いて作った「大波」や「流れるプール」が津波、という違いです。

お風呂の水面に息を吹きかけて起こる表面の様子が波、桶や体で浴槽全体をかき回したときが「津波」というイメージです。

津波の特徴

しかし、現実の津波はプールや浴槽の場合とはそのエネルギーの大きさが違います。津波の特徴をみていきましょう。

伝わる速さ

津波は、海が深いほど速く伝わる性質があります。

水深5,000mほどの沖合では時速約800km、ジェット機と同じようなスピードです。陸に近くなり水深が浅くなると減速しますが、それでも時速約36km、市街地を走る自動車と同じ程度の速さです。

津波の高さ:波高と遡上高

陸地に近づいた波は速度が遅く、後ろから来る波に追いつかれます。波が合体したようになり、波の高さはより高くなります。そして反復を繰り返します。そのため第1波より第2波や第3波の方が多くなる可能性も高くなります。

波そのものも高くなりますが、ぶつかった陸地の地形により、陸上をかなり駆け上ることがあります。この高さを「遡上高(そじょうこう)」と言います。遡上高は、時には最大波高の4倍になることもあります。岬の先端やV字形の地形では、2mの波が陸上を駆け上ってきたときに8mにもなる可能性があるのです。

出典・参考:特集 津波について知ろう : 防災情報のページ – 内閣府

津波の長さ(波長)とエネルギー

波長とは、波の山から山(谷から谷)までの長さを言います。

波浪は数mから数百mですが、津波は数kmから数百kmにも及びます。津波の1回の波の海水量は波浪よりけた違いに多く、大きなエネルギーを持つことになります。そのため、わずかな高さの波でも、船や車が流されるほどの力を持っているのです。

参考・出典:津波から身を守るために(気象庁)

津波が発生する仕組み

では、津波はどのようにして発生するのでしょう。地震の仕組みをおさらいしながら整理していきます。

ひずみの蓄積と反発から

地球の表面は、多くのプレート(岩盤)におおわれていて、年間数cm移動したり、新しいものができたりしています。異なったプレートが出合うところでは圧力が生まれ、それがひずみとなって溜まると、一遍に大きく元に戻ろうとする力が生まれて地震となります。

このような断層運動と地殻変動によって、その大きな力が海水に伝わり津波が発生するのです。

大きなエネルギーを持つ津波は、遠くまで伝わり(伝播)陸地を襲い(襲来)ます。

4枚のプレートに囲まれた日本

日本列島は、海と陸の4枚のプレートの境界に位置しています。それぞれのプレートの大きさや動く速さが異なり、ひずみが生じやすく、世界でも有数の地震大国と言われています。そして四方を海に囲まれているため、どこからでも津波を受けてしまう環境にあります。

<今も日本が東に動いています>

津波の危険性

「津波の特徴」の章で、津波の持つエネルギーがいかに大きく、私たちの予想をはるかに超える可能性が高いことを解説しました。

津波は、はるか遠い太平洋の向こうからでもやってきて、私達の前に姿を見せた時は、オリンピック選手並みの速さで住宅をのみ込むほど陸上に駆け上り、船さえも押し流す力を持っているのです。

予測はできるか?

気象庁では、地震のシュミレーションを多く実施し、得られた数値をデータベースにためて、できるだけ正確な予想をすることに努めています。

その結果、現在、海底の地震については発生場所と規模の予測に一定の見通しがついています。

一方、時期については「数十年から数百年という間隔」という長期的見通しはたっているものの、短期予想はまだ難しい段階です。「繰り返す」ことも分かっています。30年以内の見通しが発表されていますが、太平洋側ではかなりの発生確率となっています。

出典・参考:気象庁|津波を予測する仕組み

被害はどのくらいになるか?

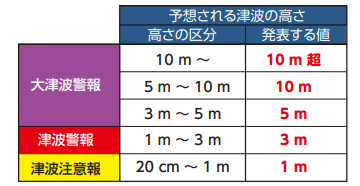

津波の大きさを知るのに1番「見やすい」のは高さです。高い津波は速くもあり、海水量も多いので、被害も大きくなる可能性が高くなります。

下の表からは、木造家屋は高さ2mの津波でも全面破壊、十数mになると鉄筋コンクリートビルでも全面破壊の被害を受けることが予想されます。

遡上高が高くなれば、海岸からはなれていても被害は大きくなります。

代表的な津波の被害例

<福島県相馬市>

ここでは、代表的な津波の被害例を紹介します。

国内観測史上最大の津波:東日本大震災

東日本大震災は、2011(平成23)年3月11日、東北地方から千葉県外房までの太平洋沿岸部で発生した地震です。津波においての国内史上最大の数値を残しています。

- 波高:9.3m(福島県相馬港)

- 遡上高:40.1m(岩手県大船渡市綾里湾)

それまで沿岸にあった防波堤の高さをはるかに上回る大きさでした。この時の津波は、世界各地の太平洋沿岸を襲い、遠隔地津波となりました。

<アメリカ・オレゴン州に漂着した日本の漁船>

被害もすさまじく、

- 死者:19,747人

- 行方不明者:2,556人

- 不詳者:6,242人

という数に上り、歴史に残る大災害となりました。

特に福島原子力発電所への被害は深刻で、今も処理水の問題、県外へ避難した人々の帰還問題など、大きな課題が残っています。また日本全体の経済に与えたダメージも甚大なものでした。

史上最高の波高:リツヤ湾大津波

観測史上世界一の波高を記録したt波は、1958年7月9日、アメリカ合衆国アラスカ州のリツヤ湾で発生したリツヤ湾大津波です。波高は524mを記録しています。

マグニチュード7.7の地震は、複雑なフィヨルド地形の奥で起こった地すべりの土砂、流れ込んでいる氷河などで巨大な津波を生み出しました。この津波は、地震による地殻変動の直接影響より、陸上の地形と地すべりが大津波の中心の原因と言える例です。

リツヤ湾は人に踏み入れられていない地域であったため、人的な被害は近くに停まっていた船の船員2名にとどまりました。

参考:非地震性津波について及びリツヤ湾大津波 – Wikipedia

世界最大の被害:スマトラ沖地震

<スマトラ島西方沖:モルディブ・マレ島>

2004(平成16)年12月26日、インドネシアのスマトラ島沖で、マグニチュード9.0と推定される海溝型巨大地震が発生しました。地震規模は市場4番目ですが、これによる大津波が遠隔地津波として近隣諸国はもちろん、遠くアフリカ大陸まで到達し、各国にこれまでにない被害をもたらしました。

- 被害者:120万人

- 死者及び行方不明者:30万人以上

- 被害総額:78億ドル越え

と見込まれましたが、全容は明らかになっていません。

年末の休暇中でもあったことから、日本人だけでも35名の死亡、欧米の観光客も多数犠牲になりました。

出典・参考: インドネシア・スマトラ島沖大規模地震及びインド洋津波(内閣府)

津波が発生した時に私たちができること

では、津波が発生した時に、私たちは何をすれば良いのでしょうか。

正しい情報と避難

津波はとてつもないエネルギーを秘め、遠くからでも何度でも襲ってきます。気象庁や地元の関係機関の情報に基づいて、まずは海岸から離れ、より高く安全な場所へ避難します。

気象庁では、断層についての詳細から観測データを分析して、警報・注意報を出しています。しかしリアルタイムでの精度の高い観測はとても難しく、注意報でも油断せず、避難場所までの経路なども考えて移動できるうちに避難した方がよいでしょう。

日頃の備え

自然災害は「いつ」というはっきりした予測がしにくいので、津波対策も他の災害同様次のような備えを心がけることが大切です。

- 避難場所・避難経路・緊急連絡先をハザードマップなどで確認

- 非常用持出品の準備:持出品の例は「非常用持出品チェックシート」(消防庁)

ハザードマップの他、下のような標識も知っていると役立ちます。

参考:津波から身を守るために(気象庁)

津波とSDGs

最後に津波とSDGsとの関わりをみていきましょう。

SDGsの17の目標のうち、津波とその防災に最も深く関わっているのは、

- SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

- SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

です。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関わり

防波堤を勢いよく乗り越える「想定外」の津波は、沿岸のまちの安全を大きく見直すきっかけをつくりました。また、原子力発電所の被害は、原子力について考え直すうねりとなりました。

これからも起こる自然災害の被害をより少なくするために、津波についての研究が進んでハザードマップが精度を増し、地域コミュニティが見直されてきました。津波についての研究と正しい理解、そして防災行動が、「住み続けられるまちづくりを」の達成に大きく貢献しているのです。

SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」との関わり

東日本大震災の時、被災地は国内外から多くの支援を受けました。SDGs目標17に明記された「マルチステークホルダー・パートナーシップ」が発揮された姿と言えます。その後、日本も外国の災害時に「恩返し」支援を心がけています。

津波は、太平洋を渡って来たり、アフリカまで届いたりするほどの大きなエネルギーを持つ時があります。沿岸国はどこも被災国になる可能性が大きく、どの国が被災しても、助けることができる国や人ができるだけのことをしていけば、よりこの目標の達成を推進していくに違いありません。

まとめ

今回は、津波についてその特徴、発生の仕組み、危険性を解説し、代表的な被害例をご紹介しました。

筆者は、東日本大震災時、福島県の太平洋岸の原子力発電所から約40km、危険区域境界から約10kmのところに住み、勤めていた学校は海岸から数キロのところにありました。

職場の建物から津波そのものは見えませんでしたが、強烈な潮のにおいがして、校庭や広場のロッキングストーンが波打った光景を目の当たりにしました。

学校は、近所から避難してくる人でどんどんいっぱいになっていきました。夜中にようやく帰宅できた時、家の中は多くのものが倒れたり壊れたりしていて、停電の中寝室まで土足で行きました。

庭に船が乗りあげられていたという同僚、新築の家が流された知人等など、多くの人が大きな被害をこうむりました。

その後10年以上経ちましたが、余程穏やかな海でなければ落ち着いて見られず、波の音も怖さが先に立ちます。

しかし、その時の多くの方々からの支援のありがたさは、津波の怖さ以上に心に残っています。本当に多くの方々の思いやりをいただきました。

二度と味わいたくない経験ですが、そこから得たことが今の生活に生きていることも確かです。

津波についてよく深く調べたり、避難グッズの準備など自分のための備えから始めたり、できることから始めることをお勧めします。自分の備えに余裕が生まれれば、被災者に目を向けたり、周囲の人を助けたりすることもしやすくなってくるはずです。

<参考資料・文献>

特集 東日本大震災 : 防災情報のページ – 内閣府

気象庁|津波発生と伝播のしくみ

津波について | 気象庁 Q&A有り

特集 津波について知ろう : 防災情報のページ – 内閣府

計測機器 | コニカミノルタ

津波から身を守るために(気象庁)

特集 地震を知って地震に備える! | 防災情報(内閣府)

日本列島の地殻変動 | 国土地理院

2. 津波は恐ろしいの?:海岸(国土交通省)

気象庁|津波を予測する仕組み

BBCニュース

東日本大震災の被害の概要(内閣府)

リツヤ湾大津波 – Wikipedia

非地震性津波について

スマトラ島西方沖の地震に伴う津波被害の概要(国土交通省)

インドネシア・スマトラ島沖大規模地震及びインド洋津波(内閣府)

津波警報・注意報の分類と(気象庁)

6. 津波から身を守るにはどうすればいいの?(国土交通省)

非常用持出品チェックシート

津波から身を守るために(気象庁)

Google Map

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。