サステナブル金融商品は、経済的リターンと社会貢献を両立させる新しい投資の形です。グリーンボンドやESG投資信託など、サステナブル金融商品の種類や特徴、メリット・デメリット、課題などを投資初心者にもわかりやすく解説します。

後半では、個人投資家向けのサステナブル金融商品についてや、SDGsとの関連性も紹介します。投資で賢く資産運用し、同時に持続可能な未来を創るヒントを見つけてください。

目次

サステナブル金融商品とは?

サステナブル金融商品とは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の要素を考慮し、持続可能な社会の実現に貢献することを目的とした金融商品です。従来の金融リターンだけでなく、社会や環境への貢献も重視します。

もう少し踏み込むと、サステナブル金融商品は、サステナブルファイナンス※の一環です。サステナブルファイナンスとは、金融システムを通じて持続可能な社会の実現を目指す取り組みのことを指します。

【主なサステナブルファイナンスの例】

サステナブル金融市場の動向

サステナブル金融市場は急速に拡大しており、特にSDGs債(グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンドを含む)の発行が増加しています。日本国内でも、SDGs債の発行額と発行件数は着実に伸びており、投資家の関心の高まりを反映しています。

サステナブル金融商品の種類については、次の章で紹介するので、まずはグラフで動向を把握していきましょう。

【日本国内で公募されたSDGs債の発行額・発行件数の推移】

金融庁によると、日本のサステナブル金融市場は着実に成長を続けており、機関投資家だけでなく個人投資家の間でも関心が高まっています。

サステナブル金融商品は、環境や社会の課題解決に貢献しながら、経済的リターンも追求できる新しい投資の選択肢として注目を集めています。今後、さらなる市場の拡大と商品の多様化が期待されており、投資家にとっても魅力的な機会を提供する可能性が高いと言えるでしょう。*1)

サステナブル金融商品の種類と特徴

サステナブル金融商品は、持続可能な社会の実現に向けて、投資家が積極的に関与できる機会を提供しています。主な種類とその特徴を見ていきましょう。

ESG投資と関連商品

ESG投資は、

- 環境(Environment)

- 社会(Social)

- ガバナンス(Governance)

の要素を考慮して投資先を選定する手法です。この考え方に基づいた金融商品として、ESG投資信託が挙げられます。

ESG投資信託は、ESGの観点から評価の高い企業や事業に投資することで、持続可能な社会の実現と投資収益の両立を目指しています。

ESG投資は長期的な企業価値向上につながるとされ、機関投資家を中心に急速に広がっています。個人投資家にとっても、自身の価値観に沿った投資ができる、魅力的な選択肢となっています。

グリーンボンドとサステナビリティボンド

グリーンボンドは、環境改善効果のあるプロジェクトに資金を使う目的で発行される債券※です。一方、サステナビリティボンドは環境と社会の両方に貢献するプロジェクトのための債券です。

これらは、SDGs債と総称されることもあります。

環境省のガイドラインでは、グリーンボンドの資金使途として、

- 再生可能エネルギー導入

- 省エネルギー設備

- 環境汚染防止

などが例として示されています。投資家は、これらの債券を購入することで、具体的な環境・社会プロジェクトに間接的に参加できます。

トランジションファイナンスとサステナビリティ・リンク・ボンド

トランジションファイナンスは、脱炭素社会への移行(トランジション)を支援する金融の仕組みです。経済産業省の『クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針』(2021年5月)では、トランジションファイナンスの重要性が強調されています。

一方、サステナビリティ・リンク・ボンドは、発行体のサステナビリティ目標達成度合いに応じて金利が変動する債券です。例えば、CO2削減目標を達成できなければ金利が上がる仕組みなどがこれに当たります。

サステナビリティ・リンク・ボンドなどは、環境省が主体となってガイドラインを策定し、普及を後押ししています。これらの商品は、企業の持続可能性への取り組みを直接的に支援する手段として注目されています。

【トランジション・ファイナンスの概要】

その他の注目すべき商品

GX(グリーントランスフォーメーション)投資やインパクト投資も、サステナブル金融の重要な一角を占めています。GX投資は環境分野の革新的な技術やビジネスモデルに投資し、インパクト投資は明確な社会的・環境的インパクトを生み出すことを目的としたプロジェクトなどに投資します。

また、SX(サステナビリティトランスフォーメーション)銘柄は、経済産業省が選定する持続可能な社会の実現に貢献する企業のリストです。これらの銘柄に投資することで、投資家は持続可能な社会づくりに寄与する企業を支援できます。

【主なサステナブル金融商品】

| 金融商品の種類 | 特徴 |

|---|---|

| ESG投資信託 | ESG要素を考慮して銘柄を選定 |

| グリーンボンド | 環境プロジェクトに特化した債券 |

| サステナビリティボンド | 環境・社会両面に貢献するプロジェクト向け債券 |

| トランジションファイナンス | 脱炭素社会への移行を支援する金融 |

| サステナビリティ・リンク・ボンド | サステナビリティ目標達成度に応じて金利変動 |

| GX投資 | 環境分野の革新的技術・ビジネスに投資 |

| インパクト投資 | 明確な社会的・環境的インパクトを目指す投資 |

【サステナブルファイナンスの種類と特徴】

近年では、サステナブル金融商品は、投資を通じて社会や環境に貢献したい投資家にとって、魅力的な選択肢となっています。ただし、各商品の特性やリスクを十分に理解した上で、自身の投資目的に合った商品を選択することが重要です。*2)

サステナブル金融商品が注目される背景

近年、サステナブル金融商品が注目を集める背景には、環境問題や社会課題への意識の高まりだけでなく、投資家の価値観の変化や国際的な取り組みの進展があります。サステナブル金融商品の目的や背景、それらが果たす役割についても見ていきましょう。

①気候変動対策の緊急性

気候変動対策は、サステナブル金融商品が注目される最大の要因の1つです。2015年に採択されたパリ協定以降、世界各国が温室効果ガス排出削減に向けた取り組みを推進しています。

日本を含む多くの国がカーボンニュートラルを目指す中、その実現には莫大な資金が必要となります。金融庁の発表によると、日本のカーボンニュートラル実現には2050年までに累計で約290兆円の投資が必要とされています。

このような巨額の資金需要に応えるにあたって、サステナブル金融商品が重要な役割を果たすと期待されています。

【サステナブル金融商品の目的】

②社会の持続可能性への関心

気候変動だけでなく、

- 貧困

- 格差

- 人権問題

など、さまざまな社会課題への取り組みも急務となっています。サステナブル金融商品は、これらの社会問題解決に向けた資金提供の手段としても注目されています。

また、サーキュラーエコノミー※の推進など、環境と経済の好循環を生み出す取り組みにおいても、サステナブル金融の役割が重要視されています。

③投資家の意識変化と市場拡大

サステナブル金融商品への注目は、投資家の意識変化とも密接に関連しています。野村資本市場研究所の調査でも、個人投資家のESGへの関心は高まっており、特に環境問題への意識が強くなっているという結果が報告されています。

この傾向は、機関投資家においても顕著です。JPX(日本取引所グループ)によれば、各国のサステナビリティ投資残高は急速に拡大しており、2024年には全世界で約50兆USドルに達しています。日本国内でも、機関投資家の運用資産クラス別の投資残高において、ESG関連商品の比率が年々増加しています。

【各国のサステナビリティ投資残高(兆USドル)】

【国内機関投資家の運用資産クラス別の投資残高(兆円)】

④規制環境の変化

サステナブル金融商品に関する規制は近年急速に整備が進んでいます。金融庁は2021年にサステナブルファイナンス有識者会議を設置し、情報開示や投資家保護の指針を策定しました。2023年には、企業の気候関連情報開示が義務化されました。

また、グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)防止のため、環境省が2022年にグリーンボンドガイドラインを改訂しています。これらの規制強化により、サステナブル金融商品の信頼性と透明性が向上しています。

このように、サステナブル金融商品が注目される背景には、環境・社会課題への対応、投資家の意識変化、市場拡大、規制環境の変化など、複合的な要因があります。今後も、日本を含む世界の多くの国では、サステナブル金融商品の重要性は一層高まっていくことが予想されます。*3)

サステナブル金融商品のメリット

サステナブル金融商品が持つメリットは、投資家個人だけでなく、社会全体にも及びます。具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

経済的リターンと社会貢献の両立

サステナブル金融商品の最大の特徴は、経済的リターンと社会貢献を同時に追求できる点です。ESG要素を考慮した投資は、長期的に安定したリターンが期待できるとされています。

例えば、再生可能エネルギーへの投資は、クリーンエネルギーの普及に貢献しながら、安定した収益を生み出すと期待されています。

リスク低減効果

サステナブル金融商品は、長期的なリスク低減効果も期待できます。経済産業省の調査では、気候変動リスクなど、従来の財務分析では捉えきれないリスクを考慮することで、より安定した投資が可能になると指摘しています。

新たな成長機会への投資

サステナブル金融商品は、未来の成長産業への投資機会を提供します。経済産業省によると、GX(グリーントランスフォーメーション)関連産業は今後大きな成長が見込まれており、早期の投資が将来高いリターンにつながる可能性があります。

社会的評価の向上

サステナブル金融商品への投資は、個人や企業の社会的評価向上にもつながります。日本証券業協会の報告書では、ESG投資に積極的な企業は、消費者や取引先からの信頼が高まる傾向にあることが示されています。

サステナブル金融商品は、経済的リターンと社会貢献の両立、リスク低減、成長機会への投資、社会的評価の向上など、多くのメリットを提供します。次の章では、一方で解決が求められる課題や、デメリットについて焦点を当てていきます。*4)

サステナブル金融商品のデメリット・課題

サステナブル金融商品は多くのメリットを持つ一方で、いくつかの課題や注意点も存在します。これらの商品を検討する際には、このような潜在的なデメリットや課題についても理解しておくことが重要です。

投資家、発行者、販売者、そして市場インフラの観点から、主な課題を見ていきましょう。

投資家にとっての課題

投資家にとって、サステナブル金融商品には以下のような課題があります。

高い手数料

サステナブル金融商品は、通常の金融商品よりも手数料が高い場合があります。これは、ESG要素の評価や調査に追加のコストがかかるためです。

金融庁からも、この追加コストが投資家の負担になる可能性が指摘されています。

長期的視点の必要性

サステナブル投資は多くの場合、長期的な視点での投資が必要です。つまり、短期的に利益を出す目的には向かない可能性があります。

複雑な商品構造

サステナブル金融商品は、従来の金融商品よりも複雑な構造を持っている場合があり、理解が難しい可能性があります。野村資本市場研究所の調査によると、サステナブル金融商品やサステナブルファイナンスを理解するための、個人投資家の金融リテラシーには多くの場合、まだ課題がある(十分でない)ことが指摘されています。

発行者(企業・国)の課題

資金を集める発行者側にも以下のような課題があります。

調達資金の追跡

グリーンボンドなどでは、調達した資金が適切に環境プロジェクトに使用されているかを追跡・報告する必要があります。第3者機関に調査を依頼する必要もあり、コスト面でも課題となっています。

グリーンウォッシュの懸念

プロジェクトによっては、実際には環境への貢献が少ないにもかかわらず、環境に配慮しているように見せかける「グリーンウォッシュ」の懸念があります。金融庁は排出量データの品質向上を促すなど、この問題への対策を進めています。

販売者(証券会社など)の課題

販売者側の課題としては、以下が挙げられます。

商品説明の複雑さ

サステナブル金融商品は、通常の金融商品に比べて仕組みが複雑な場合があります。環境や社会にどう貢献するのか、リスクはどの程度あるのかを説明する際に、販売者は、専門用語を使わずに分かりやすく説明する必要があります。

また、顧客の知識レベルに合わせて、丁寧に時間をかけて説明することが求められます。これは、誤解や不適切な投資を防ぐために重要な課題です。

適合性の判断

サステナブル金融商品の販売者には、顧客の投資目的や理解度に合わせて適切な商品を提案する「適合性の判断」が求められます。これには、以下の点を考慮する必要があります。

- 顧客の金融知識レベルの把握

- 環境・社会貢献への関心度の確認

- リスク許容度の評価

- 投資期間の確認(長期投資が適しているか)

適切な判断を行うには、丁寧なヒアリングと説明が不可欠です。販売者は、顧客の利益を最優先に考え、適切な商品提案を行う責任があります。

サステナブル金融商品には、これらの課題がありますが、多くの関係者がその解決に向けて取り組んでいます。投資家の皆様は、これらの課題を理解した上で、自身の投資目的や価値観に合わせて慎重に判断することが大切です。*5)

サステナブル金融商品は個人も取り扱えるのか

個人向けサステナブル金融商品の購入は、証券口座さえあれば誰にでも可能です。近年ではサステナブル金融商品に関心を持つ個人投資家が増えており、その選択肢も徐々に広がっています。

個人投資家向けのサステナブル金融商品

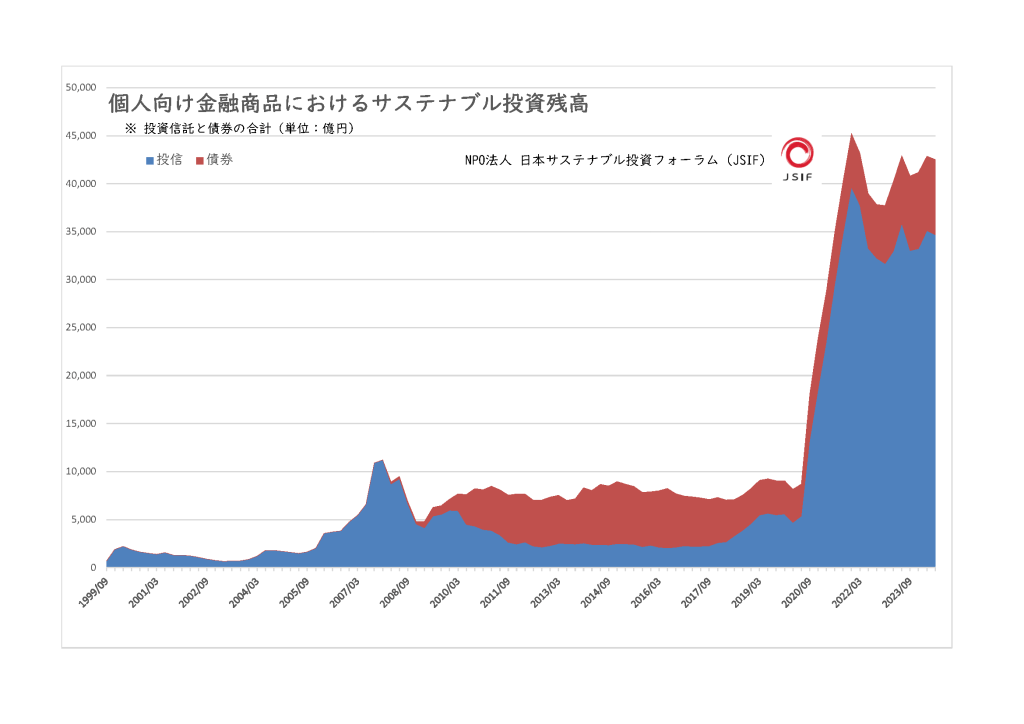

個人投資家でも、さまざまなサステナブル金融商品を購入することができます。日本サステナブル投資フォーラムの調査結果からも、個人向け金融商品におけるサステナブル投資残高は着実に増加していることが報告されています。

【個人向け金融商品におけるサステナブル投資残高※】

投資初心者にとっても、サステナブル金融商品は投資の選択肢の1つとして考えられます。一例として、野村アセットマネジメントの『野村サステナブルセレクト』のような商品は、比較的少額から始められる投資信託として注目されています。

投資信託であれば、専門家が運用を行うため、個別銘柄の選定に悩む必要がありません。ただし、商品や金融機関ごとに異なる手数料がかかるので、具体的な金額を把握したうえで判断しましょう。

個人投資家が注意すべきポイント

個人向けサステナブル金融商品を購入するにあたっては、いくつかの注意点があります。

①長期的な視点での投資

サステナブル投資は多くの場合、長期的な成果を目指すものです。短期的な利益を求めるのではなく、じっくりと運用することが大切です。

②商品内容の理解

それぞれの商品がどのようなESG要素に注目しているのか、しっかりと理解することが重要です。

③手数料の確認

サステナブル金融商品は通常の商品より手数料が高い場合があるため、事前に確認が必要です。

④分散投資の考慮

サステナブル金融商品だけでなく、他の資産とのバランスを取ることも大切です。

サステナブル金融商品を検討する際は、自身の投資目的や理解度、リスク許容度に合わせて慎重に選択することが大切です。

長期的な視点を持ち、適切な情報収集と学習を心がけることで、投資による持続可能な社会への貢献と資産形成の両立を目指すことができるでしょう。*6)

サステナブル金融商品とSDGs

【ESG投資とSDGsの関係】

サステナブル金融商品は、SDGsの目標達成において重要な役割を果たしています。SDGsの目標達成には莫大な資金が必要であり、その調達には民間からの投資も必要です。

サステナブル金融商品は、この資金を調達するための重要なツールとなっています。

【SDGs達成に必要な資金調達のための民間投資に向けた戦略的フレームワーク】

特に、サステナブル金融商品は以下のSDGs目標に大きく貢献しています。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

グリーンボンドやESG投資信託を通じて、再生可能エネルギープロジェクトに資金が提供されています。例えば、太陽光発電や風力発電の拡大に貢献し、クリーンエネルギーの普及を加速させています。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

気候変動対策に特化したグリーンボンドや気候変動リスクを考慮したESG投資は、温室効果ガス排出削減や気候変動への適応策に資金を提供しています。これにより、企業の脱炭素化や気候レジリエンスの向上を支援しています。

SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

サステナブル金融商品は、政府、企業、投資家、市民社会をつなぐ架け橋となっています。全国銀行協会の『全銀協SDGsレポート2023‒2024』によると、銀行界はサステナブルファイナンスを通じて、多様なステークホルダーとの協働を促進し、SDGs達成に向けたパートナーシップを強化しています。

このように、サステナブル金融商品は、SDGsの目標達成に向けて重要な役割を果たしています。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

サステナブル金融商品とサステナブルファイナンスの未来は、世界情勢や各国の政策によって大きく左右される可能性があります。トランプ政権下のアメリカでは、環境規制の緩和や化石燃料産業の支援が強化される一方で、JETROの報告によると、州や民間レベルでの環境への取り組みは継続すると予想されています。

一方で、途上国への排出削減支援は停滞する予想があり、グローバルな視点での取り組みに課題が残ります。しかし、長期的に考えると、グローバルな環境問題への取り組みの重要性は変わらないでしょう。

日本においては、政府主導のGX(グリーントランスフォーメーション)戦略が推進され、サステナブル金融市場の拡大が期待されています。個人投資家としては、今後一層、経済の動向は一時の予測だけでなく、常に現状を把握して長期的な視点のもとに投資の判断をすることが求められます。

また、市場の乱高下が繰り返される中では、安易な売り買いを控え、定期的な見直しを行うことが重要です。

個人に求められるのは、「自分の投資や消費行動が、どのような未来を創り出しているのか」という意識です。「持続可能な社会の実現のために、自分にできることは何か」を考えてみてはいかがでしょうか。

サステナブル金融商品は、私たち一人ひとりの小さな行動が集まって大きな変化を生み出す可能性を持っています。あなたの賢明な選択で、サステナブル金融商品を、より良い社会と地球環境改善につなげましょう。*8)

<参考・引用文献>

*1)サステナブル金融商品とは?

J-FLEC『金融の力で地球のピンチを救おう!』(2024年6月)

日本証券業協会『日本証券業協会におけるサステナブルファイナンス推進に向けた取組み」(2024年2月)

金融庁『金融庁サステナブルファイナンス有識者会議 第四次報告書』(2024年7月)

金融庁『サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログの概要』

金融庁『第25回 サステナブルファイナンス有識者会議 事務局説明資料』(2024年10月)

金融庁『今後のサステナブルファイナンスの取組みについて』(2022年9月)

経済産業省『サステナブルファイナンス推進の取り組み』

環境省『グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン』(2022年7月)

環境省『グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン』(2024年11月)

環境省『環境省のグリーンファイナンス関連施策の概要』(2024年12月)

環境省『サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス(概要)』

環境省『サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス(本文)』(2021年1月)

環境省『国内外の政策等の動向について』

環境省『環境政策におけるグリーンファイナンスの位置づけについて』(2024年12月)

日本経済新聞『サステナブルファイナンス』

経済産業省『トランジション・ファイナンス』

日本証券業協会『「サステナブルファイナンス推進宣言」(2024年9月附属書改訂版)』(2024年9月)

*2)サステナブル金融商品の種類と特徴

経済産業省『トランジション・ファイナンス』

国土交通省『グリーンインフラに係る資金調達手法について』(2024年5年)

環境省『グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン』(2022年7月)

財務省『ESG投資について』(2020年12月)

環境省『グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン』(2024年11月)

環境省『グリーンファイナンスポータル サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン』

環境省『国内外の政策等の動向について』

環境省『グリーンファイナンスポータル ESG地域金融に関する取組状況について』(2024年3月)

財務省『金融庁によるサステナブルファイナンスの取組み』(2023年6月)

外務省『開発のための新しい資金動員に関する有識者会議 サステナブルファイナンスの動向』

日本証券業協会『SDGsに貢献する金融商品について』

経済産業省『クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針』(2021年5月)

経済産業省『基本指針改訂(案)のポイント・参考資料集』(2025年1月)

経済産業省『「SX銘柄2024」を選定しました』(2024年4月)

SBI新生銀行『サステナブルファイナンス/インパクトファイナンス』

*3)サステナブル金融商品が注目される背景

経済産業省『カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援の申請方法(エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画)』(2024年9月)

金融庁『第25回 サステナブルファイナンス有識者会議 事務局説明資料』(2024年10月)

金融庁『金融庁サステナブルファイナンス有識者会議 第四次報告書』(2024年7月)

財務局『サステナブルファイナンスに係る金融庁の取組』(2024年5月)

財務局『サステナブルファイナンスに係る内外の動向について』(2023年2月)

環境省『環境政策におけるグリーンファイナンスの位置づけについて』(2024年12月)

日本銀行『「気候変動関連の市場機能サーベイ(第3回)の調査結果ー市場機能向上の進展状況と今後の課題ー』(2024年9月)

JPX『国内外の動向』(2025年1月)

日本証券業協会『日本証券業協会におけるサステナブルファイナンス推進に向けた取組み」(2024年2月)

全国銀行協会『気候変動関連情報』

NOMURA『野村サステナビリティ・ウィーク 2024 サステナビリティにおけるデット・キャピタル・マーケットの役割』(2024年9月)

野村資本市場研究所『株価上昇期における個人投資家のESG、ESG投資への関心

-関心の戻りの中でESGと投資収益のバランス重視志向強まる-』(2024年9月)

NRI『脱炭素の実現に重要な役割を担うトランジション・ファイナンス』(2022年8月)

三菱UFJ信託銀行『日本の GX 推進とトランジション・ファイナンスの発展』(2025年1月)

*4)サステナブル金融商品のメリット

環境省『環境省のグリーンファイナンス関連施策の概要』(2024年12月)

環境省『サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス(概要)』

環境省『ESG地域金融実践ガイド 2.2』(2023年3月)

経済産業省『サステナブルファイナンス推進の取り組み』

経済産業省『トランジション・ファイナンスのあり方に関する調査』(2023年3月)

経済産業省『クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク』(2023年11月)

経済産業省『再生可能エネルギーの主力電源化に向けた銀行界の取組事例について』(2024年7月)

資源エネルギー庁『中小企業の脱炭素化投資を後押し!カーボンニュートラル投資促進税制がリニューアル』(2024年11月)

資源エネルギー庁『企業の脱炭素化をサポートする「トランジション・ファイナンス」とは?(後編)~世界の動向と日本の取り組み』(2023年8月)

資源エネルギー庁『企業の環境活動を金融を通じてうながす新たな取り組み「TCFD」とは?』(2019年9月)

METI Journal『トランジション・ファイナンスで着実なCO2削減を後押し! 世界初の「GX経済移行債」に注目集まる』(2024年12月)

全国銀行協会『気候変動問題への銀行界の取組みについて』(2022年6月)

日本証券業協会『日本証券業協会におけるサステナブルファイナンス推進に向けた取組み』(2024年2月)

日経ESG『野村グループ・後藤常務「金融の多様な視点でESG拡大」』(2020年3月)

*5)サステナブル金融商品のデメリット・課題

IFC『Emerging Market Green Bonds Report 2023』(2024年3月)

IPSF『International Platform on Sustainable Finance ANNUAL REPORT 2024』

金融庁『金融行政の課題と方向性』(2024年12月)

金融庁『第21回サステナブルファイナンス有識者会議 事務局資料』(2024年3月)

金融庁『「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」 – 対話から得られた示唆の概要 -』(2023年12月)

金融庁『第19回サステナブルファイナンス有識者会議 事務局資料』(2023年11月)

金融庁『第25回 サステナブルファイナンス有識者会議 事務局説明資料』(2024年10月)

経済産業省『サステナブルファイナンス市場の整備等』(2022年10月)

環境省『グリーンファイナンスに関する検討会(第 10 回) 議事要旨』(2024年3月)

日本証券業協会『「サステナブルファイナンス推進宣言」(2024年9月附属書改訂版)』(2024年9月)

全国銀行協会『カーボンニュートラルの実現に向けた 全銀協イニシアティブ2024』(2024年3月)

日本経済新聞『金融庁、排出量データの品質向上促す サステナ報告書』(2024年7月)

NRI『伊藤レポートから10年、「長期視点の経営」と事業の再定義』(2024年11月)

野村資本市場研究所『個人投資家の金融リテラシーとサステナブルファイナンス』(2023年9月)

NOMURA『ESG投資:引き続き個人への認知度向上が課題-個人投資家アンケートに見るESG、ESG投資への関心-』

JPX『JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」中間報告書』(2022年1月)

*6)サステナブル金融商品は個人も取り扱えるのか

日本サステナブル投資フォーラム『個人向け金融商品のサステナブル投資残高(2024年6月末)』(2024年10月)

金融庁『第25回 サステナブルファイナンス有識者会議 参考資料』(2024年10月)

環境省『GX実現に向けた証券業界における取組みについて』(2023年3月)

日本サステナブル投資フォーラム『サステナブル投資残高調査2024 結果速報』(2024年12月)

日経ESG『サステナブルファイナンスの進展に重要な個人投資家の意思』(2021年6月)

日本証券業協会『ESGのいろは~証券投資でより良い世界を~』

野村資本市場研究所『個人投資家の金融リテラシーとサステナブルファイナンス』(2023年9月)

野村アセットマネジメント『野村サステナブルセレクト』(2024年12月)

SBI証券『債券投資で「SDGs」 に取り組める!』(2024年4月)

Morgan Stanley『サステナブル・シグナル:日本の観点から見る個人投資家の関心と優先事項』(2024年2月)

Morgan Stanley『投資家が検討すべきサステナブル・インプルーバーの最新トレンド』(2024年9月)

楽天証券『「良くなる企業を選び育てる」という新発想。サステナブル投資の新たなステージへ【UBSアセット・マネジメント】』

岩谷産業『サステナビリティボンド』

*7)サステナブル金融商品とSDGs

環境省『金融行政とSDGs』(2019年2月)

全国銀行協会『全銀協SDGsレポート2023‒2024』(2024年3月)

J-FLEC『金融の力で地球のピンチを救おう!』(2024年6月)

日本証券業協会『日本証券業協会におけるサステナブルファイナンス推進に向けた取組み」(2024年2月)

内閣府『日本証券業協会におけるSDGsにむけた取組み~サステナブルファイナンスの推進を中心に~』(2022年7月)

*8)まとめ

JETRO『トランプ次期政権下で環境・エネルギー政策も変更の可能性、ジェトロの環境エネルギー月例レポート(2024年11月)」(2024年12月)

JETRO『米国の気候変動政策の行方と日本企業の対応』(2025年1月)

JETRO『トランプ米大統領、エネルギー関係で5本の大統領令に署名、規制の見直し・緩和を推進』(2025年1月)

JETRO『トランプ米次期政権で変わる自動車環境規制 規制の現状と新政策への備え』(2025年1月)

日本総研『トランプ次期政権の環境・エネルギー政策とわが国に求められる対応』(2024年11月)

Reuters『トランプ氏、エネルギー非常事態宣言 パリ協定離脱し政策転換』(2025年1月)

日経BP『パリ協定脱退でも脱炭素市場は死守、トランプ政権が貫く米国第一』(2025年1月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。