「動物愛護」と聞いて、あなたは何を一番に思いうかべますか?

- 可愛いペットとの幸せな時間

- 殺処分される猫や犬がいる現実

- 動物園のはるか遠くの国から来た動物たち

- ホームセンターのペットコーナー

- 絶滅危惧種の保護

など、人によってさまざまです。それでは実際に動物愛護とは、どのような活動なのでしょうか?

博物館で働く筆者は動物も植物も大好きですが、一方で職業柄たくさんの標本(データのある死骸とも言えます)を扱っています。このような犠牲は私たちの知識の糧として感謝とともに大切に管理し、尊く思っています。

多数の動物の飼い主でもある筆者とともに、あらためて「動物愛護とは」どのようなものかを考えてみましょう!

目次

動物愛護とは

動物愛護とは、動物の命の尊厳を守り、不必要に殺したり苦しめたりすることのないように扱い、その生態や習性を理解して適切な管理をすることです。しかし、動物に対する考え方は個人差があり、意見の合わない人同士でトラブルが起こってしまうこともあります。

私たちは、今後どのように動物たちと暮らしていけばいいのでしょうか?動物と人間社会の関わりを、人類学的歴史や現在の状況、将来的な展望と共に考えていきましょう!

私たちの生活を豊かにする存在としての動物

私たち人間は生物多様性の中で特殊な存在でありつつも、他の生き物と複雑に関わり合いながら生きています。都会に住んでいると実感する機会が少ないかもしれませんが、人間社会は他の生き物を含めた自然の恵みを受けて生きているのです。

【ラスコー洞窟の壁画】

私たち人類が登場して以来、動物は獲物・家畜(家畜は財産としても重要)などとして、また愛玩動物(ペット)としてかけがえのない存在でした。食料としての恩恵だけでなく、寄り添って暮らす存在として私たちの心にさまざまな影響を与え続けています。

このような感情は私たちの心に安らぎを与えたり、芸術的なインスピレーションを与えたりもします。

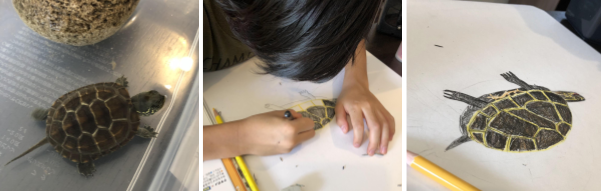

【子供の成長にも大切な動物の存在】

このような人間社会と動物との関わりは、旧石器時代の洞窟壁画から現在の子どもたちの絵画に至るまで広く確認することができます。その中でも特に動物の飼育と愛玩動物(ペット)について、考えていきましょう。

人間と動物の共に暮らしてきた歴史

人間が動物と生活してきた歴史は、

- 3万年前…石器時代の遺跡からホラアナグマの飼育跡(洞窟の中の檻)が発見される

- 3万年〜1万5千年前…オオカミ(イヌ)の家畜化が各地で始まる

といったように古く、これ以降さまざまな動物が哺乳類・鳥類を中心に家畜として飼育されるようになり、中には珍重される動物も出てきました。

愛玩動物(ペット)として飼育された明確な最古の記録は、5千年ほど前の古代エジプトでピューマが飼われていたものです。また、南米の古代文明ではインコやサルが飼われていました。

【古代エジプトのネコのミイラ:大英博物館】

上の写真のネコのミイラの装飾からも、ネコが大切に扱われていたことがわかります。動物とともに歩んできた歴史が分かったところで、現在の日本におけるペット飼育の動向について確認しましょう。

動物愛護法とは?簡単に解説

動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)は、動物の命を尊重し、虐待や遺棄を防ぐための法律です。1973年に制定され、以後たびたび改正されています。近年では、動物虐待に対する罰則の強化やペット業者の規制強化が進められました。

この法律の対象となるのは、犬・猫をはじめとした家庭動物のほか、実験や産業に関わる動物も含まれます。たとえば、野良猫に対する虐待や遺棄も違法です。動物を飼う人には「終生飼養」の責任があるとされており、命ある存在として適切な環境で飼育しなければなりません。

子どもにもわかりやすい道徳教育の一環として紹介されることも多く、動物と人が共生できる社会の実現を目的としています。

動物愛護法の罰則は?

動物愛護法では、動物への虐待や遺棄に対して厳しい罰則が設けられています。たとえば、故意に動物を殺傷した場合は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」、遺棄や虐待を行った場合でも「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

さらに、動物を適切に飼育せず不衛生な状態で放置した場合も罰則の対象になります。また、ペット業者には繁殖や販売時のルールが義務づけられ、違反があれば営業停止や登録取消も可能です。

これらの罰則は、動物の命と権利を守るために年々強化されており、動物を保護する社会的な意識の高まりを反映しています。

動物愛護法の改正は2025年に行われる

動物愛護法は定期的に見直されており、2025年にはさらなる改正が予定されています。今回の改正では、特にペットの繁殖業者に対する規制強化や、行政の監視体制の充実が焦点になるとみられています。

また、SNSや動画投稿などを通じた虐待の可視化が社会問題となっていることから、それに対処するための罰則強化や新たな通報制度の整備も検討されています。さらに、殺処分ゼロを目指す動きが進む中で、野良猫や野犬の適正管理についても新たな仕組みが導入される可能性があります。

2025年の改正は、動物と人間がよりよく共存していく社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。

日本のペット飼育の現状・考え方

一般財団法人ペットフード協会の調べでは、2021年の全国の犬と猫の飼育頭数は

- 犬…710万6千頭

- 猫…894万6千頭

(猫の飼育頭数に外猫の数は含まれていません)

という結果でした。犬の飼育頭数は減少傾向にある一方、猫の飼育数は緩やかに増加傾向にあるようです。

ペットは家族といった考え方

先ほどのペットフード協会の調査で、興味深い結果が報告されています。ペットと飼い主の関係性の変化を調べたもので、特に猫飼育者にとっては「生活に喜びを与えてくれること」として順位づけするアンケートにおいて、1位「ペット(猫)」2位「家族(人間)」の順となったのです。

7.ペットと飼い主の関係性の変化 (P.50)

生活に喜びを与えてくれることとして、犬飼育者にとって「家族」、「ペット」の順、猫飼育者 にとっては「ペット」、「家族」の順となりました。特に40~50代、単身、未婚親同居者に とってはその特徴が顕著となりました。

引用:一般財団法人ペットフード協会「2021年(令和3年)全国犬猫飼育実態調査 結果』(2021年12月)

もちろん好きでネコを飼っている人を対象に行った調査ですから、猫の存在の重要性が大きくなりがちなのは当然です。しかし、多くの飼育者にとってペットの動物は、より重要な存在になっている傾向があります。*1)

続いての章では、法律の面から動物愛護への知識を深めていきましょう!

動物愛護管理法

環境省は、動物の愛護と適切な管理のために1973年に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)を制定し、以降4度にわたって法改正を行ってきました。その内容を簡単に確認しておきましょう。

基本原則や動物愛護週間について記載されている

この法律では、

- 第一章:目的、基本原則、普及啓発、動物愛護週間

- 第二章:基本指針、動物愛護管理推進計画

- 第三章:動物の適正な取扱い(動物の所有者・販売業者の責務・周辺の生活環境の保全など)

- 第四章:都道府県などの措置(都道府県の責任・役割など)

- 第五章:動物の殺処分、獣医師の責任、表彰、情報提供

- 第六章:罰則

という構成で、現代社会で人間と動物が共存して行くための指針や責任、罰則などが定められています。

令和元年6月に改正された動物愛護管理法

この法律は、国際的な風潮や新たに浮上した問題などに対応していくため、施行して5年が経つと見直すことが決まっている条項が規定されています。特に、

- 子犬・子猫の販売などの制限(販売日齢の規則)

- マイクロチップの装着の義務づけ

この2つに関しては必要な検討を行うことが規定されています。

2019年(令和元年)6月には、動物取扱業者のさらなる適正化と動物の不適切な取扱いへの対応の強化のために、

- 動物の所有者などが遵守すべき責務規定の明確化

- 第一種動物取扱業者※による適正飼育等の促進など

- 動物の適正飼育のための規則の強化

- 都道府県などの措置等の拡充

- マイクロチップの装着など

が、主に改正されました。

動物愛護管理法の令和元年改正ポイント

この改正で注目すべきは、動物を飼育・管理・販売などに対して所有者・販売者が負うべき責任を明確にしたことです。現状でも、

- 所有者のいない猫・放し飼い猫による排泄物や小動物への危害、鳴き声の被害

- 珍しい動物の密猟・密輸・不法な取引・不法な飼育

- 遺棄されたり逃げ出した動物の生態系への影響・農家や住民への被害

- ペットの遺棄、虐待、殺処分、動物実験

- 近隣住民へのマナー

など、動物の飼育・管理・販売などにまつわる問題は少なくありません。これらの解決のため規制や罰則の強化も行われました。

具体的には、

- 出生後56日を経過しない犬・猫の販売などを制限する

- 適正な飼育が困難な場合の繁殖防止の義務化

- 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

- 動物虐待罪に対する罰則の引き上げ

- 都道府県への動物愛護センター業務への規定

- 犬・猫のブリーダーへのマイクロチップの装着・登録の義務化

- 登録を受けた犬・猫を所有した者への変更届の義務付け

- 獣医師による虐待の通報の義務化

などが挙げられます。「軽い気持ちで動物を飼い始めて捨てる」、「利益ばかりを追求した犬・猫の販売」、「動物の尊厳を尊重しない管理」などができないようにする社会を目指しているのです。*2)

日本政府の動物愛護の方針を確認したところで、次は私たちにできることを考えていきましょう。

動物愛護法の対象となる動物

動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)では、保護や管理の対象となる動物が明確に定められています。以下に対象動物の区分を表で示し、その後に詳細を解説します。

| 区分 | 対象となる動物 | 備考 |

|---|---|---|

| 愛護動物 | 犬、猫、牛、馬、豚、羊、山羊、鶏、家兎(うさぎ)、家畜化された鳥類や哺乳類等 | 人が飼育することを前提とした動物 |

| 特定動物(危険動物) | トラ、クマ、ワニ、毒ヘビなど | 飼養許可が必要。人に危害を加えるおそれのある動物 |

| 実験動物(研究用) | モルモット、ラット、マウスなど | 研究・教育目的で使用される動物 |

| 展示・販売対象動物 | ペットショップ等で販売・展示される犬・猫・鳥類など | 登録制での管理が義務付けられる |

動物愛護法の対象となる動物は、主に「愛護動物」と呼ばれる、人が家庭や施設で飼育する哺乳類・鳥類・爬虫類です。具体的には、犬や猫、牛、馬、豚、山羊、鶏、家うさぎなどが含まれます。

これらの動物に対して、虐待や遺棄を行うことは法律で厳しく禁じられており、違反すると罰則が科せられます。また、トラやクマなど危険性の高い「特定動物」は、都道府県の許可を受けたうえでのみ飼養可能です。

さらに、研究機関で使われる実験動物や、展示・販売目的で飼育される動物も一定の基準や管理が義務付けられています。こうした分類により、動物の種類や用途に応じた適切な保護と管理が行われています。

動物愛護法違反の事例を紹介

動物愛護法違反の摘発は年々増加しており、劣悪な飼育環境や遺棄、多頭飼育崩壊など多岐にわたります。ここでは実際に摘発された3つの事例を紹介します。

劣悪なブリーダー施設で多数の犬を虐待|千葉県の摘発事例

2020年、千葉県の犬ブリーダーが飼育環境の劣悪さを理由に動物愛護法違反で摘発されました。施設内では100匹以上の犬がケージに押し込まれ、衛生管理も不十分な状態でした。

多くの犬に皮膚病や栄養失調が見られ、死骸も放置されていたと報道されています。飼育頭数に対して明らかに世話が行き届いておらず、「虐待」や「遺棄」に該当すると判断されました。

この事例は、ペット業界における繁殖施設の管理体制の見直しを促す契機となり、2020年の動物愛護法改正でブリーダー規制の強化が図られる背景にもなりました。

猫40匹をゴミ屋敷で多頭飼育放棄|大阪府の事例

2022年、大阪府内の住宅で猫40匹以上を劣悪な環境下で放置していた女性が、動物愛護法違反容疑で書類送検されました。猫たちは室内に糞尿が堆積する中で飼育されており、病気や栄養不良に苦しむ個体も多数確認されました。

飼い主は「かわいそうで捨てられなかった」と供述したものの、適切な管理ができていないことは明白であり、「虐待」として摘発されています。こうした「多頭飼育崩壊」は全国的にも問題となっており、自治体による早期発見と対応が求められています。

ペットショップによる不正販売と動物の遺棄|東京都の摘発事例

東京都内のあるペットショップでは、規定を超える頭数の子犬を不衛生な環境で飼育し、販売期限が過ぎた犬を山中に遺棄していたことが発覚し、店主が動物愛護法違反で逮捕されました。この店舗は届け出義務や飼育環境基準を無視して営業を続けており、動物取扱業としての登録取消処分も受けました。

動物の命を商品として扱い、不要になれば捨てるという非人道的な行為は、愛護法がもっとも重視する部分に反しています。この事件を受けて、都は監視体制の強化を表明しました。

私たちにできる動物愛護

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動物の福祉 | 科学的根拠に基づき、動物が快適に暮らせるように配慮。全国の動物園でストレス軽減のための展示改修が進行中。 |

| 飼う前に考える | 福岡市の「ずっといっしょ」プロジェクトで10のチェックポイントを提示。家族構成・住環境・費用・介護まで具体的に確認。 |

| マイクロチップの義務化 | 2022年6月より、販売される犬猫への装着が義務化。飼い主は登録変更が必要で、災害や迷子時の特定や無責任な放棄防止にも役立つ。 |

| 災害への備え | ペットの避難準備・しつけ・健康管理が法律でも義務付けられており、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」によって指針が定められている。 |

| 地域猫活動 | 不妊去勢手術やルール決めを通じて、飼い主のいない猫を地域で管理。福岡市などで積極的にポスターやガイドラインも展開中。 |

| 里親募集サイトの活用 | anifair、hugU、ペットのおうち、OMUSUBIなどで全国の保護動物の情報を掲載。会いに行く前に条件や相性を確認できる利便性がある。 |

| 動物愛護センターからの譲渡 | 自治体運営のセンターで譲渡数が年々増加。殺処分を減らす流れの中で、適切な飼育と譲渡先の選定が重要視されている。 |

マイクロチップの義務化により、災害時や迷子の際にペットの飼い主を特定しやすくなりました。これにより、迅速な返還が可能となり、無責任な飼育や遺棄への抑止力にもつながっています。

また、地域猫活動は、飼い主のいない猫と地域社会の共生を目指す現実的な取り組みです。不妊去勢手術や住民同士のルールづくりを通じて、トラブルの少ない環境づくりが進められています。

さらに、動物の福祉を重視する動きは動物園や飼育環境にも広がっており、科学的な根拠に基づいて動物のストレスを減らす取り組みが注目されています。これらの取り組みを通じて、動物と人間がよりよい関係を築く社会が目指されています。

動物愛護センターとは

動物愛護センターとは、動物愛護管理法に基づいて、各都道府県に設置される機関です。どのような事業が行われているのか確認していきましょう。

動物愛護センターの事業内容

【全国の犬・猫の引取り数の推移】

動物愛護センターの業務内容は、先ほど紹介した「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の他に、

- 狂犬病予防法

- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

- 化製場※等に関する法律

- 各都道府県の条例

などに基づく事業を行なっています。東京都の動物愛護相談センターの例では、

- 動物愛護と適正飼育の普及啓発

- 動物の保護と管理

- 動物取扱業、特定動物の監視・指導

- 人と動物との共通感染症の予防・調査等

- 畜舎等の監視指導

などが業務内容として挙げられています。

上のグラフからもわかるように、全国で動物愛護センターに引き取られる犬・猫の数は年々減少傾向で、迷子の犬・猫の飼い主へ変換される確率と譲渡(里親が見つかる確率)が上がっているので、その成果もあり殺処分される犬・猫の割合も減少傾向にあります。

動物愛護センターが目指す殺処分を減らすための3つのポイント

【人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトのロゴ】

動物愛護センターは環境省の指導により、殺処分を減らすための取り組みを推進しています。環境省の「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」ではそのための3つのポイントが示されています。

飼い主・国民の意義の向上

犬猫の適正な買い方や管理を浸透させ、飼い主の責任を徹底する意識などを向上させるための活動を推進します。例えば教育活動や広報活動によって、飼い主の責任や命の大切さについての理解を広げます。

引き取り数の削減

無責任な飼い主をなくすために、「飼い主の責任」を徹底し、安易な購入・飼養と遺棄を防止します。また、飼い主のいない犬猫への対策として、

- 不妊去勢措置の徹底

- 猫の室内飼育

- 無責任な餌やりの防止

- 子犬・子猫の適正な取扱いの推進

- 地域猫活動(後述)の推進

などの活動を推進しています。

返還と適正譲渡の推進

【全国の犬・猫の殺処分数の推移】

返還では、マイクロチップや迷子札などの装着の徹底により、迷子の犬猫を確実に飼い主に返す活動を推進します。また、譲渡では

- ボランティアとの連携による譲渡

- 自治体の管轄区域を越えて広い地域で譲渡

を推進します。

このような活動により、全国の犬・猫の殺処分数は年々減少傾向にあります。そして、最終的には不要な殺処分ゼロを目指しています。

動物愛護センターの取り組み事例

それでは実際に行われている動物愛護センターの取り組み事例を紹介します。

京都府:子ども達に命の大切さを教える教室

【動物愛護教室の様子】

近年、動物飼育禁止マンションやバーチャルゲームの普及など、子どもを取り巻く環境が変わりました。これにより、動物と実際に触れ合う機会の少ない子どもや、必要以上に動物を怖がる子どもが増えています。京都府ではゲーム・動物愛護の授業・小動物と実際に触れ合う体験・教材配布などで構成された動物愛護教室を幼稚園児から小学生を対象に行なっています。

この教室を通して子どもたちは、動物が実際に「生きている」ことを体験できます。京都府の動物愛護教室は希望する小学校が殺到し、調整に苦労するほど好評です。

神奈川県:「それが大事〜ぺットのいのちバージョン〜」の制作

【「それが大事〜ペットのいのちバージョン〜」のオープニング】

近年のネット社会到来と、YouTube動画の人気を背景に、神奈川県は多くの著名人やボランティアの人々の協力を得て、殺処分ゼロを目指し犬や猫を最後まで飼うことの大切さを訴えるPR動画を制作しました。

誰でも手軽に視聴できるYouTube動画で1人でも多くの理解を広げるとともに、今後の動物愛護のイベントなどにも活用される予定です。

普及啓発動画「それが大事~ペットのいのちバージョン~』

各都道府県ではそれぞれに動物愛護センターが様々な活動を推進しています。あなたの住む場所の動物愛護センターのホームページを、ぜひ一度見てみましょう。

あなたの身近でも、気軽に参加できるイベントや活動が見つかるかもしれません。*4)

続いての章では、一般的な知識として、過激だと指摘されることがある動物愛護団体などにも触れていきます。さまざまな意見の飛び交う話題ですが、あなたはどのように感じるでしょうか?

過激な動物愛護団体と倫理的ヴィーガンについて

「どのような動物をどれくらい身近に感じるか」、「その動物が自分にとってどのような存在か」は人それぞれです。時に動物に対しての庇護欲が高まり、他人個人や企業・研究機関・地方自治体や国に抗議を行う団体も存在します。

また、動物を守る行動の一環として「肉食をしない」という選択をする人もいます。これらの人々の考え方について簡単に知っておきましょう。

過激な動物愛護団体の存在

【毛皮を着ることに抗議する動物愛護団体:ヘルシンキ】

自分や団体の考え方を主張することは自由ですが、例え動物を守るためであっても、法律で許されないような暴力的な手段で行うと問題になってしまいます。

動物愛護は、私たちが力を合わせて動物と人間が幸せに暮らせる社会を目指すものです。不幸な動物が減るように、科学的な知識や倫理に則った取り組みが求められます。その一方で、過激な活動で人間を含む別の動物を不幸にしないよう配慮が必要です。

※上の写真は動物愛護団体による毛皮利用への抗議です。雪の積もるヘルシンキでボディペイントをして「動物だけが毛皮を着るべき」というスローガンを掲げています。

過去には、

- 毛皮利用への抗議のためにファッションショーのランウェイに塗料を投げ込む

- カナダのアザラシ漁への抗議のため、漁業担当大臣の顔にパイを投げつける

- アイスランドの鯨加工工場が爆破される

- 捕鯨船や漁船に発砲

などの事件が起きています。

倫理的ヴィーガンについて

倫理的ヴィーガン(倫理的菜食主義)とは、一般的に

- 動物を殺すこと自体に反対するために菜食主義を選択する人

- 畜産動物の生産の環境に問題があるとして菜食主義を選択する人

などを指します。畜産のあり方については倫理面でも環境面でも様々な議論がされています。

しかし私たち人間は元々雑食性の動物なので、植物だけで必要な栄養を確保するのは大変です。また、植物も生きているということを考えた際、線引きが難しいと感じる人もいるでしょう。

無益な殺生はもちろんしてはなりませんが、私たち人間だけでなく動物全てが、生きるためには他の命を食べていかなくてはならないことも事実です。この事実を真摯に受け止め、大きな生命の循環の中の一員として生きていることを知る必要があるかもしれません。

「動物愛誤」にならない

「動物愛護」のつもりが「動物愛誤」になってしまわないよう、あなたの動物を守るための行動が、誰かに迷惑をかけたり他の生き物が犠牲にならないように注意しましょう。例え自分の考え方に反する行為への抗議であっても、抗議される側の尊厳を無視した方法は控えましょう。

日本でも、SNS上でこのような過激な動物愛護団体や倫理的ヴィーガンなどから猟友会のメンバーなどが誹謗中傷を受けている場面を見かけることもあります。しかし、動物を守るためであっても、誰かに誹謗中傷を浴びせたり、強要したりするのは相手の尊厳を無視した暴力的な行為と言えるので、歩み寄るためにはどうすれば良いかを考えていきましょう。

動物愛護法に関するよくある質問

動物愛護法は私たちの生活にも深く関わる法律です。ここでは、動物愛護法に関するよくある質問を取り上げ、基本的な内容から実際の適用例までわかりやすく解説します。

動物愛護法違反するとどうなる?

動物愛護法に違反すると、内容に応じて罰則が科されます。たとえば、動物を虐待した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、故意に殺傷した場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。また、適切な飼養管理を怠った場合でも、指導や勧告、命令の対象となることがあります。悪質なケースでは行政から動物の飼育を禁じられることもあります。

野良猫は動物愛護法の対象になる?

野良猫も動物愛護法の対象です。たとえ飼い主がいなくても、野良猫は法律上「愛護動物」として扱われます。そのため、虐待や遺棄、むやみに捕獲して傷つけるなどの行為はすべて違法となります。

地域猫活動などを通じて、地域で共存を図る方法が推奨されています。動物愛護法では「命ある存在」としての野良猫を尊重することが求められています。

動物愛護法と動物愛護管理法の違いは?

実は「動物愛護法」という通称で呼ばれている法律の正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」、すなわち「動物愛護管理法」です。両者に違いはなく、同じ法律を指します。

略称である「動物愛護法」は一般に広く使われており、法律文書などでは正式名称が使用されます。この法律に基づき、動物の適正な飼養や虐待防止などが定められています。

動物愛護法の対象動物はどこまで含まれる?

動物愛護法では「愛護動物」が明確に定義されています。これには、犬・猫・うさぎ・牛・馬・豚・羊・山羊・鶏・あひるなど、家庭動物や家畜が含まれます。

また、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類も対象です。ただし、野生動物や魚類・昆虫は基本的に対象外です。対象動物を虐待・遺棄した場合、法的な罰則が科されるので注意が必要です。

動物愛護法は今後どのように改正される?

動物愛護法は社会の意識変化や課題に応じて、数年ごとに見直しが行われています。次回の大きな改正は2025年を予定しており、ペットの適正飼育や販売のルール強化、マイクロチップの更なる普及、繁殖業者の規制強化などが検討されています。

また、災害時の動物保護や高齢者の飼育支援など、新たな社会課題への対応も視野に入れた法改正が期待されています。

動物愛護法とSDGsの関係性

動物愛護法は、動物の命を尊重し、適切に取り扱うことを義務づける法律です。この理念は、SDGs(持続可能な開発目標)のいくつかの目標とも重なっています。たとえば、目標15「陸の豊かさも守ろう」は、生物多様性の保全を掲げており、野生動物や飼育動物を含むあらゆる動物の保護とも結びつきます。

また、目標12「つくる責任・つかう責任」では、過剰な繁殖や遺棄を防ぎ、持続可能な飼育やペットビジネスのあり方を見直すことが求められています。動物の適正飼育や譲渡推進、殺処分ゼロの取り組みなどは、資源の有効活用と責任ある消費の一環として評価されるでしょう。

さらに、目標3「すべての人に健康と福祉を」においても、動物とのふれあいや適切な関係性は人々のメンタルヘルスや福祉にも貢献しています。

このように、動物愛護法に基づいた行動は、SDGsの複数の目標と調和しながら、より良い未来の社会づくりに貢献しています。企業や自治体、個人がこの視点を取り入れて取り組むことが、持続可能な社会への一歩となるでしょう。

まとめ:動物と人、どちらの尊厳も大切に!

動物愛護とは動物と人間が幸せに暮らせる社会の構築を前提に、不幸な命が少しでも減り、最終的には不要な殺処分ゼロを目指すものです。また、動物と共存することで、人間社会にさらなる多様性が生まれます。

しかし、中には動物のアレルギーがある人や、過去の経験などから動物が苦手な人もいます。これらの人々に無理を強いたり不快な思いをさせないような配慮も忘れないでください。

動物愛護においてまず大切なのは、正しい知識と責任を持つことです。その上で、動物と人のどちらの尊厳も大切にしましょう。

不幸な命を減らし、幸せに動物と共存する社会が実現すれば、きっとあなたの生活の幸福度も上がるでしょう。そのためには、あなたの理解ある行動が必要なのです。

〈参考・引用文献〉

*1)動物愛護とは

環境省『動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針』(2020年改正)

WIKIMEDIA COMMONS『Lascaux painting』

WIKIMEDIA COMMONS『BM EA 6752, 26847』

一般財団法人ペットフード協会「2021年(令和3年)全国犬猫飼育実態調査 結果』(2021年12月)

*2)動物愛護管理法

環境省『動物の愛護と適切な管理』

環境省『動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)』(2019年6月改正)

福岡県『第一種動物取扱業を営むには登録が必要です』

*3)私たちにできる動物愛護

日本動物愛護協会ホームページ

東山動植物園『ゾージアム』

NHK『ミガケ好奇心!時事もんドリル 動物の福祉で変わる動物園』

福岡市『ずっといっしょ むかえる』

環境省『購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります』

環境省『犬と猫のマイクロチップ情報登録について』(2022年10月)

日本動物愛護協会ホームページ

日本動物愛護協会『地域猫活動について』

福岡市『「地域猫活動」でのら良猫トラブルの解決を目指しましょう』

hugUホームページ

anifairホームページ

ペットのおうちホームページ

OMUSUBI(お結び)ホームページ

環境省『犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況』(2020年4月~2021年3月)

*4)動物愛護センターとは

東京動物愛護相談センター『業務案内』

環境省『犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況』(2020年4月~2021年3月)

環境省『人と動物が幸せに暮らすための社会の実現プロジェクト アクションプラン』

環境省『人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト 事例紹介』

「それが大事~ペットのいのちバージョン~』https://youtu.be/PPX_pKiGJ7s

*5)過激な動物愛護団体と倫理的ヴィーガンについて

WIKIMEDIA COMMONS『PETA body paint protest in Helsinki cropped』

北九州市動物愛護センター『犬のしつけ方教室』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。