グローバルな食料の生産・調達が当たり前である現代社会において、近年は食糧の過剰な生産とロスが大きな問題になっています。中でも「フードウェイスト」は、消費者により近い段階で起きている食糧廃棄であり、SDGs目標のターゲット内でも言及されているトピックです。

そこで今回はフードウェイストについて、定義や問題点・具体的な対策などについて幅広くご紹介します。

目次

フードウェイストとは

フードウェイスト(Food Waste)とは、何らかの理由により、消費されることなく捨てられる食べ物のことを指します。

例えば、

- スーパーで購入した食品が食べきれない

- 店や家庭で、消費期限が切れていて食べられずに捨ててしまう

- 買い置きして「いつか食べよう」と思っていた食品が腐っていた

- 外食時、頼んだものをすべて食べきれずに残してしまった

といった理由で廃棄された食品を「フードウェイスト」と呼びます。

フードウェイストの定義をより明確に把握するために、よく使われる似た言葉「食品ロス」との違いをチェックしてみましょう。

食品ロスとの違い

日本では「食品ロス」といわれる場面を多く見かけます。一方海外では、食品ロスを「フードロス&ウェイスト(Food Loss and WasteまたはFLW)」と表記されているのが一般的です。

ここでのフードロスとフードウェイストの違いは、以下のように定義されています。

フードロス(Food Loss):小売に至るまでのサプライチェーン(栽培と生産、加工、流通)の段階で生まれるロスのこと。

フードウェイスト(Food Waste):小売、飲食サービス(レストランなど)、消費者から生まれるロスのこと。

つまり、フードロスは消費者に届ける場所へ辿り着く前までに発生する廃棄、フードウェイストは消費者へ届ける場所と消費者自身による廃棄が含まれ、それぞれの言葉によって「どの段階での食品廃棄物か」を分けています。

対して日本における「食品ロス」は、フードロスとフードウェイストのどちらも網羅しており、例えば農林水産省などの公的機関では、生産~消費までのすべての段階で出た食料廃棄物を「食品ロス」と呼んでいます。

この記事では、消費者であるわたしたちにとってより身近な「フードウェイスト」にフォーカスをして、原因や解決策といった情報をご紹介します。

次は、なぜフードウェイストが発生するのか?について、具体的なシチュエーションと原因を見ていきましょう。

【関連記事】食品ロス(フードロス)とは?原因と対策、世界や日本の現状、SDGsとの関係も

フードウェイストの具体例と原因

フードウェイストが発生する場面は、大きく分けて3つあります。

- 小売

- 外食

- 家庭

それぞれについてチェックしていきましょう。

小売

小売とは、流通の最終段階で消費者に直接届けるスーパーマーケットやコンビニエンスストア・百貨店といった場所を指します。

小売の段階で発生するフードウェイストには、例えば以下のような原因が挙げられます。

- 販売商品の賞味・消費期限切れ

- 外見やパッケージ不良などによる廃棄

- 売れ残りの廃棄

外食

外食は、家庭の外で食事をする場のことです。レストランやカフェ・食堂などが含まれます。

そこで起こるフードウェイストには、

- 調理の段階で腐敗、もしくは外見の悪さが原因で廃棄される食材

- 賞味・消費期限が切れている

- 仕入れ過多による余剰な食材の廃棄(仕入れ管理の不足)

- お客さんの食べ残し

などがあります。

家庭

最後に挙げられるのが家庭でのフードウェイストです。

家庭では、わたしたち個人の過剰な買い物や管理不足が主な原因でフードウェイストが発生します。

例えば、

- 食材の買い過ぎ

- 食料の管理が出来ず消費・賞味期限が切れてしまう

- 買い置きした食材の腐敗

- 作り過ぎによる食べ残し

といったことが実際に起きています。

このように、フードウェイストの観点から、店舗での販売~消費の限られた範囲だけにフォーカスしても、さまざまな原因によって食料の廃棄が発生していることが分かります。

フードウェイストの何が問題なのか

ここまでフードウェイストについて見てきましたが、実際のところ何が問題なのでしょうか。

- 環境

- 経済

- 食糧安全保障

に関する問題についてひとつずつご紹介します。

環境への負荷

まずは「環境への負荷が懸念される」ことが挙げられます。

廃棄された食品はほとんどが焼却処分され、その際に二酸化炭素などの温室効果ガスが排出されます。

その中でもフードウェイストは、小売りと外食・消費の3段階を合わせると、人間が生み出す温室効果ガス排出量のおよそ1/3を占めるといわれ、その数値も年間で8%ずつ上昇すると推測されています。二酸化炭素量が増えれば地球温暖化が進み、異常気象の発生など急激な気候変動も加速してしまうでしょう。

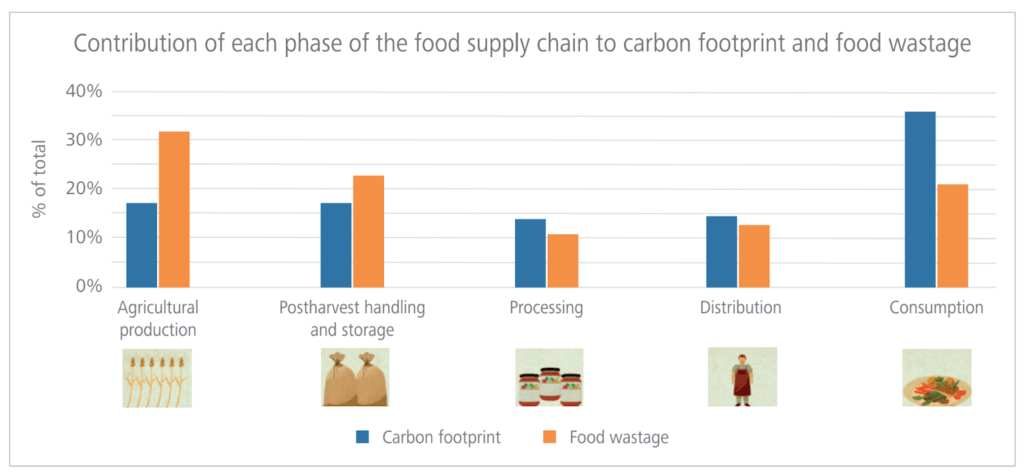

データでも、いかにフードウェイストによる環境への負荷が大きいかを知ることができます。

以下の図は、FAO(国際連合食糧農業機関)が示す「過程別の二酸化炭素排出量」です。

青色が「カーボンフットプリント」、オレンジ色が「食糧・食品の廃棄量」を示しています。

(左から:農業生産、収穫と保管、加工、小売、消費)

カーボンフットプリント(※)、食糧・食品の廃棄量のいずれも、消費から発生する数値が高いことが分かります。

このように、フードウェイストが増えれば増えるほど、環境への負荷も重くなっていくことが懸念されています。

経済的損失

次にあげられる問題が「経済的な損失」です。

WEF(世界経済フォーラム)によると、世界における食品のうち年間9億3,100万トンが棄てられていると推計されています。

この廃棄量をお金に換算すると、世界規模で年間約9,360億USドルの損失があるとされ、経済の面から見てもフードウェイストが大きな問題であることが分かります。

フードウェイストを減らすことで経済的な損失を少なくでき、より持続可能な経済成長が見込まれるでしょう。

食糧安全保障

最後の問題は「食糧安全保障」についてです。

食糧安全保障とは、安定した食糧の供給をするためにあり、自然災害や凶作といった事態に備えて国民が最低限度の食糧にアクセスできるよう保障するための仕組みともいえます。

しかしFAOによると、2019年時点で世界には6億9,000万人が飢餓に面しているとしており、膨大な量の食べ物が棄てられている一方で必要な人全員には届いていないという現状があります。

すでにある食糧を世界中の人へ届けるために、フードウェイストの問題の改善をしつつ、食糧安全保障の仕組みを根本から考えることが求められます。

世界のフードウェイストの現状

ここまでフードウェイストの問題について触れてきましたが、実際に世界ではどのような現状があるのでしょうか。いくつかの国の具体的な例をご紹介します。

アメリカ

フードウェイストによる環境へのインパクトが最も重いエリアであるアメリカでは、食品ロスのうち43%が家庭から、次いで外食・小売産業を合わせて40%となっており、フードウェイストの割合が大きくなっています。

現在出ているフードウェイストの量を、地球上で使用できる水資源の割合に置き換えると、全体の21%を無駄にしているのと同じ計算になります。

それほど、フードウェイストによるアメリカでの影響が大きいことが分かります。

フランス

欧州もフードウェイストの量が顕著なエリアのひとつです。その中でフランスは、年間で7,100万トンもの廃棄を記録するなど、フードウェイストが大きな問題となっていました。

そこで2016年、スーパーマーケットでの食糧廃棄を禁止し、代わりにフードバンク・NPO団体へ寄付をするように義務付ける法律が成立しました。

年間400平方メートルの温室効果ガスを排出するスーパーマーケットは、食料の寄付を受け付けている非営利団体との提携が義務付けられ、違反した場合は3,750ユーロ(約56万円)の罰金を支払わなければなりません。

この取り組みにより、フランスのフードバンクではスーパーマーケットからの食料寄付が15%増加し、年間およそ1,000万もの人々に食料が届くようになったといいます。

フードウェイストや貧困問題の根本的な解決にはならないかもしれませんが、少しでも快方に向かうための画期的な取り組みだといえるでしょう。

日本のフードウェイストの現状

次に日本におけるフードウェイストの現状について見ておきましょう。

日本では、冒頭に紹介したとおり、生産から流通の段階で棄てられる「フードロス」と、消費に近い段階で発生する「フードウェイスト」が混合し「食品ロス」として語られている点から、明確なデータを得られにくい現状があります。

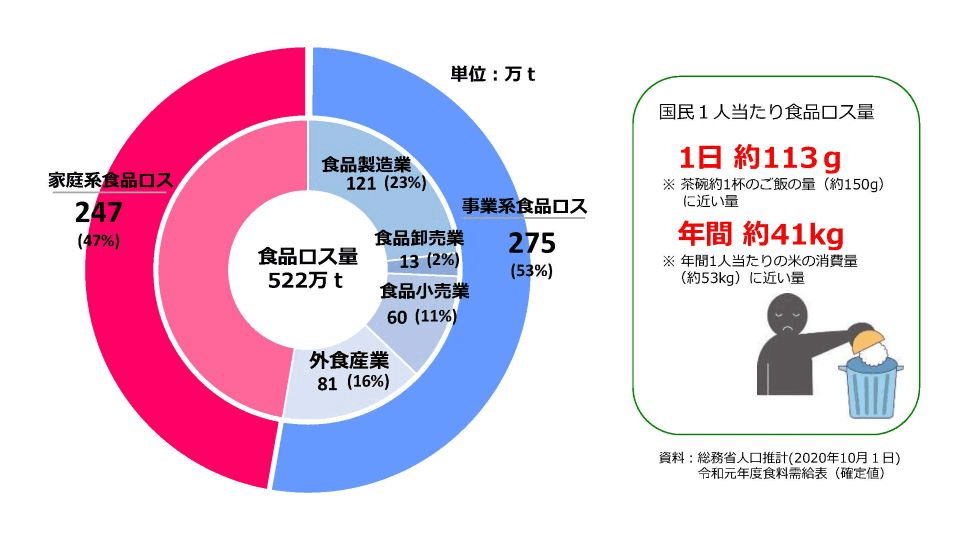

それでも、食品ロスの内訳を見ることで、フードウェイストの量を知ることができます。

農林水産省が発表した「2020年度の食品ロス量と内訳」をご覧ください。

全体のうち、各家庭で発生する「家庭系食品ロス」と「外食産業」、「食品小売業」がフードウェイストに当たります。

3つを合計すると、日本でのフードウェイストは388万トン、割合にすると74%に上ることが見えてきます。

一方で、日本は食料の大半を海外からの輸入に頼っており、カロリーベースの食料自給率は38%(2021年度)です。

他国から手に入れた食材を棄て続けていることになり、日本におけるフードウェイストは、環境や経済へのマイナスダメージだけでなく、食糧安全保障にも関わる問題であることがうかがえます。

このように、世界でも日本でもフードウェイストが重大な問題であることが分かりました。

では実際にどのような取り組みをすればよいのでしょうか。次では、フードウェイストの削減に取り組む企業を取り上げ、実例をいくつかご紹介します。

フードウェイスト削減に取り組む企業

フードウェイスト削減への取り組みを行う企業には、いくつかのタイプに分けられます。

今回は3つに分類し、実際に取り組んでいる企業や取り組み内容について見ていきましょう。

量り売り

フードウェイストの大きな原因として「食糧を過剰に購入・確保すること」が挙げられます。必要以上の食べ物を消費しきれず余ってしまい、フードウェイストに繋がってしまうのです。

そこでフードウェイストへの対策として「量り売り」を行うことで、消費者が過剰に食材を購入するのを防げます。

例えば、京都を拠点とする企業・斗々屋(ととや)では、すでに世界で注目を浴びているようなごみの削減への取り組みである「ゼロウェイスト」を目指し、できるだけごみを出さずフードウェイストを減らす活動に注力しています。

オーガニック食材を中心に、野菜や穀物・調味料といった商品を量り売りで行い、顧客が必要としている量を選んでもらえるように工夫することで、適切な食材の購入・管理を促しています。

また近年は、地域にひとつゼロウェイスト・ショップを置きたいという想いから、量り売りショップを開業するためのオンライン講座を開催中です。企業の経済成長だけでなく地域活性化や市民の環境意識にも貢献しています。

フードレスキュー・フードシェアリング

フードウェイスト削減の取り組みとして、主に外食産業から廃棄の可能性がある食品を回収・割引して消費者に販売する「フードレスキュー(フードシェアリング)」が広まりつつあります。

すでに欧米ではアプリやプラットフォームが登場し、地域でフードウェイストに取り組んでいる場合がありますが、近年は日本でも同様の取り組みが進んできました。

日本の企業・TABETE(タベテ)も、アプリを通じてフードシェアリングを行っています。

ホテルや飲食店から廃棄の可能性がある食材を、ウェブサイトを通して出品でき、消費者はアプリを使用し手ごろな価格で商品を購入できるような仕組みを作ることで、外食産業と消費者を繋げています。

季節限定や賞味期限が近いもののほか、パンやケーキのような鮮度が重視される食品を扱う店舗・ホテルからの出品も多く、消費者としてはお得に商品を購入できるうれしい取り組みだといえます。

食料の適切な管理

外食や小売産業だけでなく、消費者の行動を促す取り組みとして挙げられるのが「食材の適切な管理」です。

しかし、家族が多かったり、普段の食生活が不規則だったりする場合、購入した食材を一切廃棄しないように管理するのが難しいこともあります。

そこでTSUKUTTEMITA, K.K.が提供するアプリ「Limiter(リミッター)」では、商品のバーコードを読み取って賞味期限を設定するだけで、期限日に通知をしてくれます。

食材の在庫管理になるため、自宅から廃棄が出るのを防ぐだけでなく、同じ商品を2度買ってしまうようなトラブルを避けることができます。

以上のように、さまざまな視点からフードウェイストに取り組む企業が登場していることが分かりました。

しかしフードウェイストを削減するには、企業の力だけでは達成できません。わたしたち消費者もフードウェイストについて学び、行動することでさらなる効果を発揮できます。

そこで次に、個人でできるフードウェイストの取り組みについてご紹介します。

フードウェイスト削減に向けて私たちができること

上記で紹介したような企業の取り組みを応援することに加え、個人で出来る行動のヒントを以下にまとめてみました。

- 買い物の量を減らす、本当に必要なものだけを買う

- 少量ずつ調理して作り過ぎを防止し、残さず食べる

- すでに残っている食材を使って調理する

- 冷蔵・冷凍時は日付や名前を書いたラベルなどを貼り、適切に管理する

- 外出先(レストランなど)では持ち帰りができるか尋ねてみる

- もし残ったら、ひとりで無理せずみんなで分け合って食べ切る

- どうしても残ってしまったコンポストで土に還す(ごみ焼却は税金も化石燃料も使われているため)

無理にすべてを今すぐ行動しようとする必要はありません。まずは出来ることを見つけ、ひとつずつ着実に取り組んでみることが大切です。

フードウェイストとSDGs

最後に、フードウェイストとSDGsの関係について確認しておきましょう。

環境への負荷を減らし、経済成長だけでなく貧困・飢餓の削減に繋がる可能性のあるフードウェイストは、17つある目標のうち、ほとんどに当てはまります。

今回は特に関連性の高い目標12「つくる責任使う責任」に焦点を当ててご紹介します。

SDGs12「つくる責任つかう責任」と関連

目標12「つくる責任つかう責任」は、ものづくりにおいて生産から消費・廃棄のすべての過程で、環境や人権に配慮し、持続可能な社会を支えることを目指しています。

英語版のターゲット12.3には「2030年までに小売産業と消費の段階で発生するフードウェイストの量を半分に削減する」とあり、フードウェイスト削減への目標が明記されています。

2030年までのタイムリミットが近づく中、わたしたちは少しでもフードウェイストへの問題意識を持ち、解決に向かって行動していく必要があるのです。

【関連記事】SDGs12「つくる責任つかう責任」|日本の現状と取り組み、問題点、私たちにできること

まとめ

今回は「フードウェイスト」について、定義や問題点・削減への取り組みなどについてお伝えしました。

消費者と小売・外食産業は密接につながっており、双方がフードウェイストの問題意識を持って解決への行動をすることが求められています。

ひとつひとつの小さな行動が環境や経済へ大きな影響をもたらすことを意識し、まずは身近な習慣から見直してみましょう。

<参考リスト>

「フードロス」と「フードウェイスト」は全く違う – オルタナ

Food Loss and Waste | WWF

Food Loss and Waste Reduction | United Nations

食品ロスの現状を知る:農林水産省

食品ロスについて | TABETE – 自分にも、お店にも、地球にも。食品ロスを削減するフードシェアリングサービス

Global food waste twice the size of previous estimates | World Economic Forum

How Does Food Waste Affect the Environment? | Earth.Org

Food Wastage Footprint & Climate Change

CFPについて|CFPプログラム

Driven to Waste|WWF

食料安全保障とは:農林水産省

Food Waste|National Geographic

Food Wastage Footprint & Climate Change

French law forbids food waste by supermarkets | France | The Guardian

日本の食料自給率:農林水産省

株式会社斗々屋 – ゼロ・ウェイストな量り売り

「賞味期限管理のリミッター(Limiter)」 – iPadアプリ | APPLION

Goal 12 | Department of Economic and Social Affairs

この記事を書いた人

のり ライター

東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。

東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。