商品を購入するとき、旅先のホテルを予約するとき、引っ越し先の住居を選ぶときなど、どのような選定方法をとっているでしょうか?特に実物にふれることができない、目で確かめることができない場合、すでに利用した人の情報は大きな助けになります。

迷っている時は「多くの人が選んでいるのだからいいはず」と既成の評価を基準にして選びがちです。この現象がバンドワゴン効果です。

近年は事業者も、このバンドワゴン効果を利用したマーケティングを盛んに展開するようになりました。

今回は、バンドワゴン効果について具体例やメリット・デメリットなどを分かりやすく解説していきます。ぜひ一緒に考えていきましょう。

目次

バンドワゴン効果とは心理学の一つ!わかりやすく解説

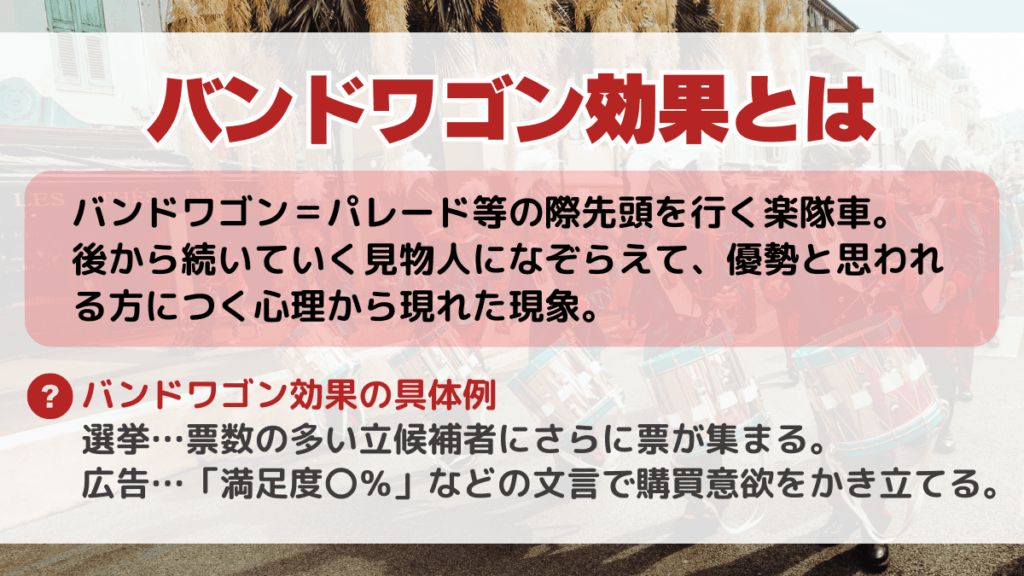

バンドワゴン(bandwagon)とは、パレード等の際先頭を行く楽隊車のことです。

派手な飾りやにぎやかな音楽につられて後から続いていく見物人になぞらえて、優勢と思われる方につく心理から現れた現象をバンドワゴン効果(bandwagon effect)と言います。

ネガティブにとらえれば「日和見」「付和雷同」といった表現もできますが、「勝ち馬に乗る」といった日本語が1番合うと言えるでしょう。

集団において生まれる人間の行動心理にハーディング現象があります。Head は「群れる」という意味です。客観的な情報や自分自身の判断より、多くの人々と同じ行動をとる方に安心感を持つ同調心理がハーディング現象です。

バンドワゴン効果は、この同調行動心理に基づいた現象です。

バンドワゴン効果の提唱者と論文

バンドワゴン効果という語を最初に用いたのは、アメリカの理論経済学者ハーベイ・ライベンシュタイン氏です。

ライベンシュタイン氏は、1950年に発表した論文「消費者需要理論」において、「バンドワゴン効果・スノッブ効果・ヴェブレン効果の3つの心理傾向が購買行動に互いに複雑な作用を及ぼしあう」としています。

バンドワゴン効果は、マーケティングにおいて「他者の購買に影響を受けて自分も購買する」効果を指します。

スノッブ効果・ヴェブレン効果についても、後で解説するため把握しておきましょう。

バンドワゴン効果の名前の由来

アメリカの選挙時のパレードでバンドワゴンに行列がついていく様子が由来になっています。パレードの車についていく見た目から、多くの人が優勢なこと・ものに引きずられやすい心理効果を表すようになりました。

身近にも、多数派の意見に従ってしまう人が多いでしょう。自らの意見を周囲と合わせる同調効果も、バンドワゴンが要因になっているかもしれません。

スノッブ効果とは?

スノッブ効果は、バンドワゴン効果と反対に、「人と同じものはいやだ」「人と違うものがいい」という性向から生じます。希少なものや限定的な品物、情報、行動を求める感情からきています。

「地域限定」「本日限り」に目が行ってしまうなどは、この効果の表れです。

ヴェブレン効果とは?

ヴェブレン効果とは、自己顕示欲のために価格が高い物を購入しようとする心理に基づく現象です。

「自分だけが手に入れられる高価なもの」は希少価値に繋がり、スノッブ効果と共通する心理です。

ライベンシュタイン氏の挙げた理論は、多くの社会現象が単純な算術的総和や単純な帰結では求められないことを示しています。どのような例があるかは後ほど詳しく見ていきます。

出展・参考:ライベンシュタインおよびロルフスのバンドワゴン効果論,ハーディング現象(ハーディングゲンショウ)とは? 意味や使い方 – コトバンク

アンダードッグ効果との違い

もう1つ関連の強い語句について触れておきましょう。それはアンダードッグ効果です。

アンダードッグ効果(underdog effect)とはバンドワゴン効果の対義表現で、競争や対立の場面で、勝利の見込みが少ないとされる者やグループなどに同情してしまう心理現象です。

アンダードッグとは英語で「負け犬」を意味します。しかし、日本語における「負け犬」は、負けてしまった犬を指します。

アンダードッグ効果と言う表現は、まだ敗北が決まってない方に同情する心理なので、日本語の「負け犬」とは、ニュアンスが異なると言えます。「判官贔屓」という表現の方がピッタリくるでしょう。

【関連記事】アンダードッグ効果とは?具体例や活用方法を交えてわかりやすく解説!

バンドワゴン効果の具体例

バンドワゴン効果は、購買活動以外にも政治や日常生活など、思ったよりいろいろな場面で見られます。具体例をみていきましょう。

政治:選挙活動

選挙活動ではバンドワゴン効果がよく見られます。

選挙におけるバンドワゴン効果とは、メディアなどによって予想得票値が報道されると票数の多い立候補者にさらに票が集まるという現象を指します。

特に特定の支持者がいない無党派層の人々は、「多くの人が評価しているのだから」とその人に投票する行動を起こしやすくなります。

また、記名投票のケースでは、勝者の側にたっていないと選挙後の自分の立場が悪くなると考えたり、報復を恐れたりする場合も出てきます。正に「勝ち馬に乗る」心理です。

この行動は、投票行動だけでなく、街頭演説の時も見られます。人垣ができている演説者には多くの人が興味を持ちます。「きっと人気があるのだろう。自分も見てみたい」というバンドワゴン効果現象です。

経済:広告やホームページ

「お客様満足度〇%!」「専門家が選ぶ」などのキャッチコピーを使った広告がよく見られます。このような言葉は、「大勢の人が利用しているなら、自分も試してみたい」というバンドワゴン効果を起こします。

オンライン・ショッピングのページにある「過去に〇人の方購入」の文言などから、「多くの顧客から評価を得ている」方を選ぶ現象も同様です。

行列のできる飲食店により多くの人が集まる現象も、「多くの人が利用しているからきっと美味しいのだろう」という気持ちを起こすバンドワゴン効果です。直接の広告はなくても、行列そのものが効果を引き起こしているのです。

日常生活:SNS

近年多くの人が利用しているSNSにもバンドワゴン効果がよく見られます。

口コミで「いいね」が多い、フォロワー数が多い、インフルエンサーが利用しているといったサイトは、「自分もフォローしたい、しなくては」等のバンドワゴン効果が働き、より閲覧数を増やしています。

特にZ世代以降の人たちにとっては、SNS上の情報は新聞やマスメディアなどの報道媒体より浸透しているので、バンドワゴン効果が現れる場面も多くなっています。

バンドワゴン効果のメリット

バンドワゴン効果は、消費者側にも商品や企画を提供する側にもメリットがもたらされます。双方のメリットをみていきましょう。

消費者側のメリット:安心感

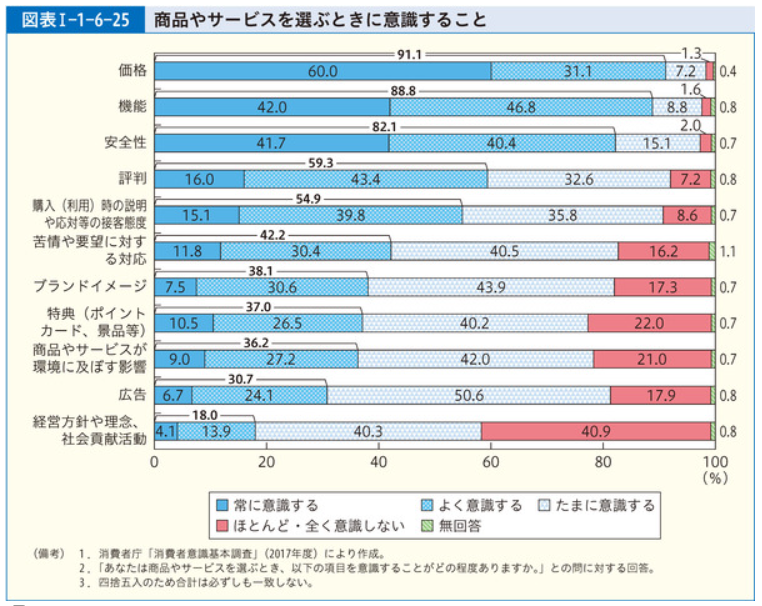

消費者が商品やサービスを選ぶ動機として「価格」「機能」の次に多いのが、「安全性」と「評判」です。

バンドワゴン効果は元々人と同じことで安心感を得る同調心理:ハーディング現象からきています。つまり消費者は、多くの人が利用しているということが、安全性を裏付けるひとつの判断材料となるのではないでしょうか。

提供者側のメリット:好循環に繋がる購買意欲操作

例えば書店などで出版物を陳列するとき、「今人気の〇〇」「ドラマ化決定」などのキャッチコピーを使ったり、オンラインショッピングで「残りわずか」などと表示したりすることで、購買意欲を高めることが可能です。

株も需要が高まると購入希望者が増えます。

そのためインフルエンサーを積極的に活用する企業もあります。

どれも「皆が注目しているから自分も」という消費者の同調心理を「多数」を強調することで操作しようという戦略です。

そして増えた数値でさらなる購買者も獲得できる可能性が広がるという好循環をもたらします。

バンドワゴン効果のデメリット

バンドワゴン効果のデメリットは、商品やサービスの評判と実際との乖離(かいり)から生じることがほとんどです。このデメリットは消費者側にも提供者側にも潜んでいます。

消費者側のデメリット:非自律的選択の習慣

多くの人の選択に頼ることが習慣化すると、自分にとって本当に必要なものかどうか自律的に選択する力が低下してしまいます。

具体的には、自分のニーズ・好みに合わない商品やサービスを購入してしまい易くなります。返品やキャンセルが可能なものばかりではありませんし、できても余分な手間や費用がかかってしまうこともあります。

特にインターネット上での商品やサービスについては実物を確かめる手段が少なく、「乖離」を経験した方が多くなっています。

提供者側のデメリット:信頼を損なう恐れ

提供者側にもデメリットが存在します。

➀クレーム増加の可能性

自分のニーズや好みに合わない商品やサービスを購入した顧客からは、その後のクレームが寄せられることが多くなります。クレームへの対応は企業の大きな負担になるに違いありません。

➁景品表示違反を生じやすい

バンドワゴン効果をねらって、購買意欲を上げるために誇張された数値を使った広告は、景品表示法 ※ にふれる恐れがあります。

景品表示法には、不当表示について「事業者側に故意・過失がなかったとしても、景品表示法に基づく措 置命令が行われる」とあり、課徴金などの罰則があります。

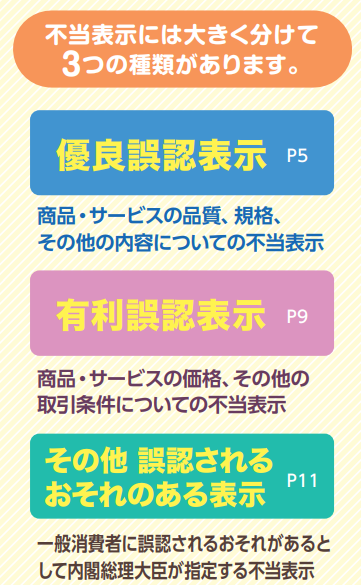

不当表示は大きく3つに分類されてますが、最もバンドワゴン効果に繋がりやすいのは、3番目の「有利誤認表示」です。

各商品は品質表示ラベルや公正マークなどで確認できますが、購入者の意欲をあおるための誇張は、行き過ぎに繋がり易いのです。

引用:事例でわかる景品表示法(消費者庁)

提供者側にとって、どちらのデメリットも企業への信頼を大きく損なう恐れがあり、十分な配慮が必要です。

バンドワゴン効果を企業が活用するポイント

現代では、SNSやインターネットで手軽に情報が拡散できます。そのため多くの企業がマーケティングを始め、バンドワゴン効果を狙った戦略を取り入れています。しかし過剰な数値操作で信頼を失ってしまっては本末転倒です。

そのようなことを防ぐために、バンドワゴン効果を有効に活用するポイントをまとめました。

商品やサービスの品質を保つ

顧客にとって、広告上の品質と実際の品質との差は、その後の購買意欲を大きく左右します。

特にバンドワゴン効果によって、自分のニーズ・好みなどより同調心理で購入を決めてしまった場合、責任回避心理も手伝って企業へのクレームにも繋がり易くなります。

広告のイメージを裏切らない商品・サービスの品質保持が大切です。

誇張表現はしない

バンドワゴン効果は多数に傾く集団心理です。しかし、多数をアピールさえすればよいということではありません。企業に都合の良い数値を上げるのではなく、実績に基づいた数値や文言での表現が大切です。

根拠となるデータが無い場合は、専門の調査機関に依頼するなどして、客観的な根拠を示すことが必要です。この点は、広告ばかりではなく企業のホームページ作成についても言えます。

誇張表現は景品表示法にも触れ、ひいては企業の信頼を損なうことになってしまいます。

実績と誠意に基づいた企業は、デメリットに配慮し、メリットを生かすようなバンドワゴン効果の上手な活用ができるのではないでしょうか。

バンドワゴン効果に関するよくある質問

バンドワゴン効果に関するよくある質問をまとめました。バンドワゴン効果の詳細や、特性を生かしたPR方法などがわかるためご覧ください。

バンドワゴン効果を英語でいうと何?

バンドワゴン効果は、英語で「Bandwagon effect」と表します。bandは「団結する・まとまる」などの意味があり、Bandwagonが派生して「勝ち馬に乗る」という意味を表すようになりました。

effectに「効果・影響」などの意味があり、Bandwagon effectと表すことが可能です。

バンドワゴン効果が働く理由は?

バンドワゴンは「人々の多数派の意見に従って安心感を得る傾向」や「社会的な評価を重視する考え」から生まれた可能性があります。多数派の意見はある程度正当化されているため、従えば失敗のリスクを背負わずに済みます。

人は自分が正しいことをしている確信を持ったり、不安を遠ざけたりしたい生き物なのです。

特に近年は、SNSの普及によりバンドワゴン効果が悪い意味でも作用しやすい現状です。バンドワゴンが働く社会でも、個々で判断し行動することが大切になるでしょう。

バンドワゴン効果はマーケティングに取り入れられる?

バンドワゴン効果はマーケティングに大きく貢献します。バンドワゴン効果により成功しやすい宣伝方法は、以下のとおりです。

- 口コミを掲載してPRする

- インフルエンサーに広報してもらう

- 人気No.1の商品であることを伝える

大量のよい口コミを獲得できれば、顧客から信頼され、サービスが購入されやすくなるでしょう。さらに、多くの人から信頼されているインフルエンサーに宣伝してもらえれば、購入時のリスクが軽減され、販売につながる可能性があります。

バンドワゴン効果を活かせば、成約率を高められます。

バンドワゴン効果とSDGsの関係

多くの領域、広い分野に影響を及ぼすバンドワゴン効果です。最後にバンドワゴン効果とSDGsの関わりをみていきましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて17の国際目標を持ち、2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。その中でバンドワゴン効果と特に大きく関わる目標が

- SDGs目標12「つくる責任つかう責任」

- SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

の2つです。

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とバンドワゴン効果

目標12の内のターゲット12.3には

| 2030年までに、小売・消費者レベルにおける世界全体の1人当たり食品廃棄を半分にし、収穫後の損失を含めて生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減らす。 |

とあります。

実績と誠意に基づいてバンドワゴン効果を正しく使えば、生産者は売上げを伸ばすことができ、経済の発展に貢献します。そしてそのような企業が持続可能な業績を生むことができるのではないでしょうか。

また消費者にとって、多数の意見や数値はそれ自体大事な情報の1つです。しかしそれだけに左右されずに自律的・客観的に判断して購入する姿勢が大切です。

バンドワゴン効果は心の動きに基づく現象なので、その影響は食品ロスの問題だけでなく、広い範囲の生産・消費行動に関わります。

「集団心理としてバンドワゴン効果という現象がある」と認識すること自体、この目標を達成するためのスタートラインにつけたことになります。有効に活用できれば、様々なロスを減らすなど、目標達成に広く貢献することになります。

SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」とバンドワゴン効果

SDGs目標17は多くの場合、先進国と途上国との関係を述べています。しかし、ターゲット17.17には「さまざまなパートナーシップ」「効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励し、推進する」という文言も使われています。

生産者と消費者は社会における身近なパートナーです。

バンドワゴン効果を認識し、正しく活用することは、商品やサービスを提供する側と利用する側の信頼関係を生み、双方ともに持続可能な生産・消費活動を展開できるようなパートナーシップを構築していけるのではないでしょうか。

またターゲット17.18では<データ、モニタリング、説明責任>にもふれていて、データを「各々の事情に関連する特性によって細分化された、質が高くタイムリーで信頼性あるデータ」と定義しています。

バンドワゴン効果を認めつつ、生産者は質の高い商品をつくり、消費者は実際の商品やサービスに関する情報を見極めていくことも大切です。

まとめ

バンドワゴン効果について、関連語句も含めて解説してきました。具体例、そしてメリット・デメリットについてもまとめ、SDGsとの関連もお話ししてきました。

人間は社会的な存在です。集団心理に基づくバンドワゴン効果自体を否定することは現実的ではありません。そのような心の動きがあることを認識し、正しく有効に使っていくことが持続可能な生産・消費活動に繋がります。

子供がおねだりをするときに、「みんなが持ってるから」という理由を挙げるときがあります。子供自身がすでにバンドワゴン効果を受けていますし、「みんなが持ってるなら」と買い与える親の側にも同様の効果が及んでいると言えます。

「欲しいもの」と「みんな」の実態を正しくつかむことが大切ですね。

<参考資料・文献>

ライベンシュタインおよびロルフスのバンドワゴン効果論

ハーディング現象(ハーディングゲンショウ)とは? 意味や使い方 – コトバンク

関連記事:アンダードッグ効果とは?具体例や活用方法を交えてわかりやすく解説! – SDGsメディア『Spaceship Earth(スペースシップ・アース)』

第1部 第1章 第6節 (3)商品やサービスを選ぶ際の消費者としての行動や意識(消費者庁)

事例でわかる景品表示法(消費者庁)

選挙予測のアナウンスメント効果に関する先行研究の概観:亀ヶ谷雅彦(山形公立大学紀要 No.36)

「間接効果」の実証に関する試み(同上)

バンドワゴン効果:脇本忍(京都新聞 2017.1.4)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

広辞苑(岩波書店)

Oxford Lanuguages

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。